Глобальные навигационные спутниковые системы (гнсс). Спутниковая навигация понятие, система, действие

Скачать 170.5 Kb. Скачать 170.5 Kb.

|

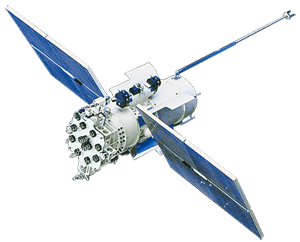

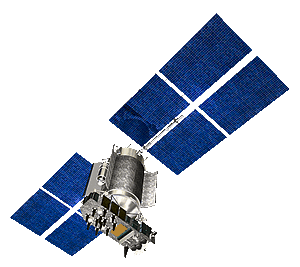

10-15 м и точнее) для военного применения. Спутники NAVSTAR располагаются в шести плоскостях на высоте примерно 20 180 км. Спутники ГЛОНАСС (шифр «Ураган») находятся в трёх плоскостях на высоте примерно 19 100 км. Hоминальное количество спутников в обеих системах — 24. Группировка NAVSTAR полностью укомплектована в апреле 1994-го и с тех пор поддерживается, группировка ГЛОНАСС была полностью развёрнута в декабре 1995-го, но с тех пор значительно деградировала. В настоящий момент идёт её активное восстановление. Обе системы используют сигналы на основе т.н. «псевдошумовых последовательностей», применение которых придаёт им высокую помехозащищённость и надёжность при невысокой мощности излучения передатчиков. В соответствии с назначением, в каждой системе есть две базовые частоты — L1 (стандартной точности) и L2 (высокой точности). Для NAVSTAR L1=1575,42 МГц и L2=1227,6 МГц. В ГЛОHАСС используется частотное разделение сигналов, т. е. каждый спутник работает на своей частоте и, соответственно, L1 находится в пределах от 1602,56 до 1615,5 МГц и L2 от 1246,43 до 1256,53. Сигнал в L1 доступен всем пользователям, сигнал в L2 — только военным (то есть, не может быть расшифрован без специального секретного ключа). Каждый спутник системы, помимо основной информации, передаёт также вспомогательную, необходимую для непрерывной работы приёмного оборудования. В эту категорию входит полный альманах всей спутниковой группировки, передаваемый последовательно в течение нескольких минут. Таким образом, старт приёмного устройства может быть достаточно быстрым, если он содержит актуальный альманах (порядка 1-й минуты) — это называется «тёплый старт», но может занять и до 15-ти минут, если приёмник вынужден получать полный альманах — т. н. «холодный старт». Необходимость в «холодном старте» возникает обычно при первом включении приёмника, либо если он долго не использовался. Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС). Спутниковая навигация: понятие, система, действие. ГЛОба́льная НАвигацио́нная Спу́тниковая Систе́ма (ГЛОНА́СС) — советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Основой системы должны являться 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой 19 100 км. Принцип измерения аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Федеральное космическое агентство (Роскосмос) и ОАО «Российский» Сколько существует человечество, столько и решается вопрос о том, как определить свое местоположение на суше и на море, в лесу или в городе. На сегодняшний день отпала необходимость ориентироваться, как древние путешественники и мореплаватели по звездам или компасу. Эпоха открытия радиоволн существенно упростило задачу навигации и открыло новые перспективы перед человечеством во многих сферах жизни и деятельности, а с открытием возможности покорения космического пространства совершился огромный прорыв в области определения координат местоположения объекта на Земле. Искусственные спутники Земли стали опорными станциями для радионавигации и на сегодняшний день системы спутниковой навигации стали доступны не только военным или морякам, но и простым людям, частным лицам и компаниям, для которых навигация необходима. Понятие: Спутниковая система навигации — комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. Система: Основные элементы спутниковой системы навигации: Орбитальная группировка, состоящая из нескольких (от 2 до 30) спутников, излучающих специальные радиосигналы; Наземная система управления и контроля, включающая блоки измерения текущего положения спутников и передачи на них полученной информации для корректировки информации об орбитах; Приёмное клиентское оборудование («спутниковых навигаторов»), используемое для определения координат; Опционально: информационная радиосистема для передачи пользователям поправок, позволяющих значительно повысить точность определения координат. Действие: Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на объекте (координаты которого необходимо получить) до спутников, положение которых известно с большой точностью. Таблица положений всех спутников называется альманахом, которым должен располагать любой спутниковый приёмник до начала измерений. Обычно приёмник сохраняет альманах в памяти со времени последнего выключения и если он не устарел — мгновенно использует его. Каждый спутник передаёт в своём сигнале весь альманах. Таким образом, зная расстояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных геометрических построений, на основе альманаха, можно вычислить положение объекта в пространстве. Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмника основан на определённости скорости распространения радиоволн. Для осуществления возможности измерения времени распространения радиосигнала, каждый спутник навигационной системы излучает сигналы точного времени, в составе своего сигнала используя точно синхронизированные с системным временем атомные часы. При работе спутникового приёмника его часы синхронизируются с системным временем и при дальнейшем приёме сигналов вычисляется задержка между временем излучения, содержащимся в самом сигнале, и временем приёма сигнала. Располагая этой информацией, навигационный приёмник вычисляет координаты антенны. Для получения информации о скорости большинство навигационных приёмников используют эффект Доплера. Дополнительно накапливая и обрабатывая эти данные за определённый промежуток времени, становится возможным вычислить такие параметры движения, как скорость (текущую, максимальную, среднюю), пройденный путь и т. д. В реальности работа системы происходит значительно сложнее. История и перспективы развития. История развития спутниковых навигационных систем насчитывает уже более 40 лет. Началом развития отечественной спутниковой радионавигационной системы (СРНС), как чаще всего считают, запуск 4 октября 1957 г. в Советском Союзе первого в истории человечества Искуственного Спутника Земли (ИСЗ). Впервые высказывания о необходимости создания такой системы, удовлетворяющей потребности многих ведомств, прозвучали на научно- техническом совете в 1946 г. в выступлениях специалистов Ленинградского Научно–Исследовательского РадиоТехнического Института. В середине 70-х в СССР была создана спутниковая навигационная система «Цикада», а в 60х в США — система «Транзит», которая в дальнейшем претерпела множество изменений и технологических усовершенствований. Эти системы разрабатывались по заказу Министерства Обороны стран и были специализированы для оперативной глобальной навигации наземных передвигающихся объектов, но лишь в декабре 1976 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развертывании Единой космической навигационной системы». У имеющихся тогда систем спутниковой навигации, потребителей не устраивали точность результатов и время, необходимое для определения координат – требовалось создание систем следующего поколения. В результате в Советском союзе в начале 80х годов прошлого века и была изобретена Система спутниковой навигации. Родившиеся системы спутниковой навигации получили название GPS - в США, и ГЛОНАСС - в СССР. В результате первый американский спутник был запущен в феврале 1978 года, а первый советский позже - 12 октября 1982-го. 24 сентября 1993 года ГЛОНАСС была официально принята в эксплуатацию. В 1995 году её спутниковая группировка составила 24 аппарата. Впоследствии, из-за недостаточного финансирования, число работающих спутников сократилось. В августе 2001 года была принята федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система», согласно которой полное покрытие территории России планировалось уже? в начале 2008 года, а глобальных масштабов система достигла бы к началу 2010 года. Для решения данной задачи планировалось в течение 2007, 2008 и 2009 годов произвести шесть запусков ракетоносителей, и вывести на орбиту 18 спутников — таким образом, к концу 2009 года группировка вновь должна насчитывать 24 аппарата. При этом точность определения местоположения пользователей системы достигнет 1–5 м, как у GPS. По данным ЦНИИ машиностроения, по состоянию на сегодня в составе орбитальной группировки системы ГЛОНАСС насчитывается 19 космических аппаратов. 14 из них используются по целевому назначению, 3 - на этапе ввода в систему (они были запущены 25.09.2008), 1 - временно выведен на техобслуживание, 1 - на этапе вывода из системы. По прогнозам, до конца 2008 года из системы будут выведены ещё три старых аппарата. Долговременная программа развития космической навигационной системы реализовывается по следующим укрупненным этапам: Этап 1 (до 2003 г.). Поддержание КНС ГЛОНАСС на минимально д  опустимом уровне запусками КА «Глонасс» (рис.), модернизация контура информационного обмена наземного комплекса управления, расширенное оснащение потребителей аппаратурой, работающей по сигналам двух систем: ГЛОНАСС и GPS. Разработка и создание КА «Глонасс-М». опустимом уровне запусками КА «Глонасс» (рис.), модернизация контура информационного обмена наземного комплекса управления, расширенное оснащение потребителей аппаратурой, работающей по сигналам двух систем: ГЛОНАСС и GPS. Разработка и создание КА «Глонасс-М». Э  тап 2 (до 2005г.) Развертывание рабочей орбитальной группировки до 18 единиц на базе КА «Глонасс-М» (рис.) массой 1415 кг. и сроком активного существования 7 лет, что значительно больше, чем у спутников предыдущей серии. Переход в новый частотный диапазон навигационного сигнала. Отработка технологии эфемеридно-временного обеспечения с использованием межспутниковых измерений. Расширение номенклатуры и количества потребителей, работающих по сигналам КНС ГЛОНАСС и GPS. Разработка и создание маломассогабаритного КА «Глонасс-К». тап 2 (до 2005г.) Развертывание рабочей орбитальной группировки до 18 единиц на базе КА «Глонасс-М» (рис.) массой 1415 кг. и сроком активного существования 7 лет, что значительно больше, чем у спутников предыдущей серии. Переход в новый частотный диапазон навигационного сигнала. Отработка технологии эфемеридно-временного обеспечения с использованием межспутниковых измерений. Расширение номенклатуры и количества потребителей, работающих по сигналам КНС ГЛОНАСС и GPS. Разработка и создание маломассогабаритного КА «Глонасс-К». Этап 3 (до 2010г.). Развертывание штатной орбитальной группировки на базе маломассогабаритного, более совершенного, негерметичного спутники «Глонасс-К» (рис. нет т.к. только разрабатывается) со существенно большим сроком активного существования до 10 лет, меньшей массой, около 700 кг, что в два раза меньше, чем у «Глонасс-М». Расширение использования межспутниковой радиолинии для решения задач автономного эфемеридно-временного обеспечения, оперативного управления и контроля КА, обеспечения целостности. Создание наземной сети станций мониторинга КНС ГЛОНАСС и функциональных дополнений. Оснащение парка потребителей НАП, работающей по сигналам ГЛОНАСС, GPS, Galileo. Навигационные спутники этой серии будут выводиться на орбиту либо одиночными запусками ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат», либо по шесть аппаратов в одном пакете - ракетой-носителем «Протон» с разгонным блоком «Бриз-М». Кроме того, их выведение на орбиту возможно с помощью индийского носителя GSLV. Так, в 2004 г. в Москве было подписано соглашение с Индией о запуске двух навигационных спутников в 2006–2008 гг. Аппараты «Глонасс-К» создаются на базе более прогрессивной негерметичной платформы, что, по словам специалистов, предъявляет повышенные требования к аппаратуре и элементной базе, которой предстоит работать в условиях открытого космоса. Возможно, какие-то из используемых элементов будут зарубежными, но, поскольку навигационная система российская, она должна в основном работать на наших элементах, на наших приборах. На сегодняшний день разрабатывается технологическая возможность установки навигационного модуля ГЛОНАСС в мобильные телефоны. Телефоны, имеющие GPS-навигаторы, уже существуют и широко используются во всем мире, в том числе и в России. На рынке навигационной аппаратуры уже существует целый ряд приемников GPS/ГЛОНАСС - навигации, они производятся специально для России и имеют самое различное назначение. Эксперты считают, что главные задачи в нынешний период восстановления и развития ГЛОНАСС это: - повысить надежность и увеличить сроки постоянного функционирования космических аппаратов «Глонасс» до 20 лет; - развивать орбитальную группировку до 6 плоскостей с 48 спутниками с целью обеспечения высокоточного позиционирования в условиях закрытой местности (такая программа уже принята США); - обеспечить радиоэлектронную безопасность и независимость системы; - рассмотреть вопрос о целесообразности исключения из системы «пассажиров» систему спасения «Коспас», датчики определения местоположения ядерных взрывов, системы межспутниковой связи, которые только занимают место полезной нагрузки. - А главное - привлечь к работе настоящих специалистов, которые способны доложить всю правду о ГЛОНАСС. ГЛОНАСС является приоритетной из всех космических программ, потому что без нее через несколько лет Россия останется беззащитной. Без ГЛОНАСС асимметричный ответ на американскую ПРО и прочие потенциальные угрозы в принципе невозможен. Поэтому президент так настойчиво требует в максимально короткие сроки возродить ГЛОНАСС. Принцип работы. Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают навигационные сигналы двух типов: навигационный сигнал стандартной точности (СТ) в диапазоне L1 (1,6 ГГц) и навигационный сигнал высокой точности (ВТ) в диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц). Информация, предоставляемая навигационным сигналом СТ, доступна всем потребителям на постоянной и глобальной основе и обеспечивает, при использовании приёмников ГЛОНАСС, возможность определения: * горизонтальных координат с точностью 50-70 м (вероятность 99,7%); * вертикальных координат с точностью 70 м (вероятность 99,7%); * составляющих вектора скорости с точностью 15 см/с (вероятность 99,7%) * точного времени с точностью 0,7 мкс (вероятность 99,7%). Эти точности можно значительно улучшить, если использовать дифференциальный метод навигации и/или дополнительные специальные методы измерений. Сигнал ВТ предназначен, в основном, для потребителей Министерства обороны России, и его несанкционированное использование не рекомендуется. Вопрос о предоставлении сигнала ВТ гражданским потребителям находится в стадии рассмотрения. Для определения пространственных координат и точного времени требуется принять и обработать навигационные сигналы не менее чем от 4-х спутников ГЛОНАСС. При приёме навигационных радиосигналов ГЛОНАСС приёмник, используя известные радиотехнические методы, измеряет дальности до видимых спутников и измеряет скорости их движения. Одновременно с проведением измерений в приёмнике выполняется автоматическая обработка содержащихся в каждом навигационном радиосигнале меток времени и цифровой информации. Цифровая информация описывает положение данного спутника в пространстве и времени (эфемериды) относительно единой для системы шкалы времени и в геоцентрической связанной декартовой системе координат. Кроме того, цифровая информация описывает положение других спутников системы (альманах) в виде кеплеровских элементов их орбит и содержит некоторые другие параметры. Результаты измерений и принятая цифровая информация являются исходными данными для решения навигационной задачи по определению координат и параметров движения. Навигационная задача решается автоматически в вычислительном устройстве приёмника, при этом используется известный метод наименьших квадратов. В результате решения определяются три координаты местоположения потребителя, скорость его движения и осуществляется привязка шкалы времени потребителя к высокоточной шкале Универсального координированного времени (UTC). Сравнение ГЛОНАСС и GPS. Рассмотрим некоторые особенности основных систем спутниковой навигации (NAVSTAR и ГЛОНАСС): Обе системы имеют двойное назначение — военное и гражданское, поэтому излучают два вида сигналов: один с пониженной точностью определения координат ( |