Социаьные риски. социальные риски ВКР. гуманитарный техникум экономики и права

Скачать 0.69 Mb. Скачать 0.69 Mb.

|

|

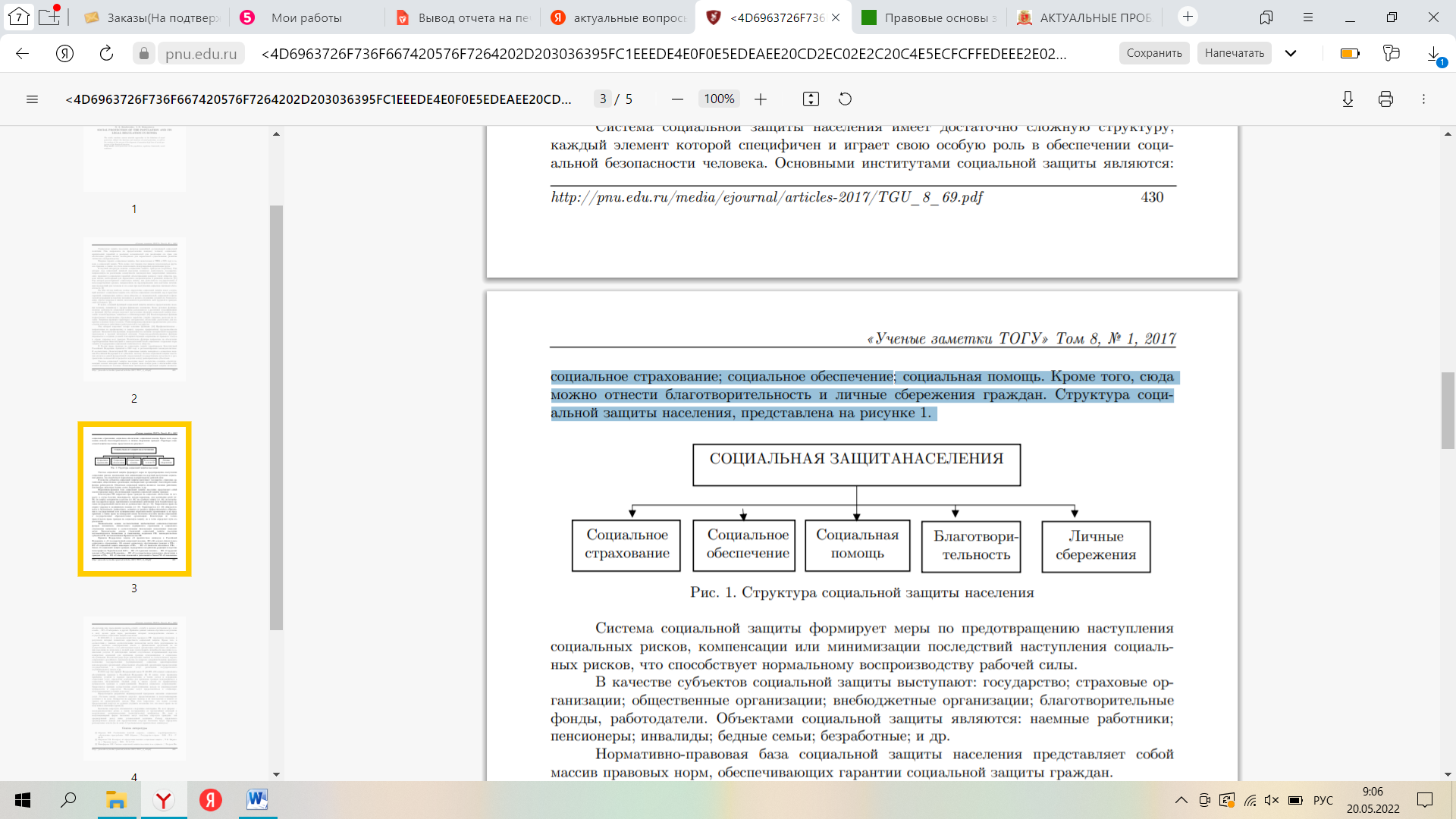

ГЛАВА 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 2.1 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ Система социальной защиты населения имеет достаточно сложную структуру, каждый элемент которой специфичен и играет свою особую роль в обеспечении социальной безопасности человека. Основными институтами социальной защиты являются: социальное страхование; социальное обеспечение; социальная помощь. Кроме того, сюда можно отнести благотворительность и личные сбережения граждан. Структура социальной защиты населения, представлена на рисунке 1.  Рис. 1. Структура социальной защиты населения Система социальной защиты формирует меры по предотвращению наступления социальных рисков, компенсации или минимизации последствий наступления социальных рисков, что способствует нормальному воспроизводству рабочей силы. В качестве субъектов социальной защиты выступают: государство; страховые организации; общественные организации; внебюджетные организации; благотворительные фонды, работодатели. Объектами социальной защиты являются: наемные работники; пенсионеры; инвалиды; бедные семьи; безработные; и др. В нашей стране реализация социальной политики имеет важное значение, поскольку посредством механизмов социальной политики происходит обеспечение граждан. Развитие российского пенсионного страхования началось в XX веке, что свидетельствует о том, что в большинстве развитых стран зарождение пенсионного страхования произошло гораздо раньше. Также следует отметить, что на ранних этапах развития пенсионное страхование распространялось не на все население, а лишь на высшие слои. После октябрьской революции 1917 года система пенсионного страхования практически была упразднена. Переходная экономическая нестабильность диктовала необходимость создания новой пенсионной системы. Принципиально новая пенсионная система базировалась на закрепленном в Конституции положении о гарантиях пенсий по старости, которая, в свою очередь, была введена в 1927 году. Материальная база социального обеспечения строилась за счет средств колхозов и совхозов и др. Указанная пенсионная система содержала определенные недоработки. Однако ее положительным моментом был факт обеспечения минимальным прожиточным доходом всех категорий граждан. В связи с этим пенсионная система до 1990 года определялась как государственное пенсионное страхование. Средства на пенсионное обеспечение содержались в бюджете учреждений государственного страхования, а также включались в состав государственного бюджета. Итак, следует отметить, что пенсионное обеспечение полностью зависело от состояния государственного бюджета. Бюджет пенсионного страхования учитывался в статьях и доходов, и расходов государственного бюджета. До 1956 года наблюдался относительно низкий уровень пенсий в совокупности со стабильным социально-экономическим развитием страны. В 1956 году впервые на пенсионное обеспечение была представлена субсидия из государственного бюджета. Нехватка средств пенсионной системы на обеспечение граждан пенсиями была обусловлена резко возросшим числом получателей пенсий и пособий. В 1956 году был принят закон «О государственных пенсиях», который и расширил число категорий граждан, имеющих право на получение пенсии. Кроме того, указанный закон увеличивал размер пенсий и пособий некоторым категориям граждан. Дальнейшее развитие пенсионной системы произошло в середине 1960-х гг., когда право на получение пенсии получили колхозники. Им выплачивались пенсии по старости, по инвалидности и в случае потери кормильца. Постепенно растущее число получателей пенсий и увеличение размера выплачиваемых пенсий и пособий привело к тому, что средств бюджета фонда социального страхования не хватало на покрытие всех расходов. Субсидия из государственного бюджета начала назначаться все в большем объеме. В 80-е гг. в бюджете фонда социального страхования из всех средств присутствовало около 60% от субсидии из бюджета государства. Пенсии государственного социального страхования выплачивались гражданам ежемесячно, а их размер зависел от прошлых доходов получателей пенсий. Военные имели право на пенсию в случае потери трудоспособности, семьи военных получали право на пенсию в случае потери кормильца. С развитием системы пенсионного страхования возникали экономические и социальные проблемы, решение которых требовало посредством радикальных изменений всей пенсионной системы в целом. Реформирование пенсионной системы должно было осуществляться с учетом принципов страхования и условия включения бюджета Пенсионного фонда в налоговую систему государства. Рыночные изменения в экономике требовали введение новых правовых основ в области пенсионного страхования. Открытым оставался основной вопрос социальной политики – улучшение положения пенсионеров и сокращения числа малообеспеченных граждан. С целью совершенствования правовой основы пенсионной системы в 1990 году был принят Закон СССР «О пенсионном обеспечении граждан СССР» [4]. Через полгода после введения в действие указанного закона был принят новый самостоятельный закон от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» [4], что было обусловлено дальнейшими изменениями в государственном устройстве. Нововведением стало то, что впервые за всю историю развития пенсионное страхование было выделено в самостоятельную систему, в связи с чем создавался Государственный пенсионный фонд. Новым стало и то, что Пенсионный фонд лишался субсидии из государственного бюджета. Фонд пенсионного страхования должен был самостоятельно развивать собственные источники финансирования посредством оптимизации сбора страховых взносов. Должностными органами, деятельность которых была связана с назначением и выплатой государственных пенсий, были представлены государственными органами социальной защиты, что сохранено и в настоящий период. Анализ статистических данных о состоянии демографической обстановки, представленные в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [1], свидетельствует о превышении темпов смертности над рождаемостью. Так, демографическая ситуация второй половины прошлого столетия характеризовалась рождаемостью в 2-2,5 млн. детей при смертности в 1-1,5 млн. человек. Начиная с 1992 года наблюдался рост ежегодного сокращения численности населения. Так, за последние 15 лет смертность составляет около 2 млн. человек в год. При этом следует отметить, что такой темп смертности в России превышает темпы смертности в других странах примерно в два раза. Так же приблизительно в два раза в России выше детская смертность в сравнении с европейскими странами и США. Концепция демографической политики выделяет ряд факторов, негативно отражающихся на рождаемости: - ухудшение материального положения семей; - отсутствие нормальных жилищных условий; - увеличение количества абортов; - ухудшение состояния здоровья женщин и др. По мнению Е.Г. Азаровой вышеуказанные «негативные явления свидетельствуют о нарушении конституционных положений и международных требований, а также норм действующего законодательства о социальных правах человека. Они должны преодолеваться безотносительно к тому, нуждается или не нуждается Россия в увеличении численности населения» [5, 127]. На уровень рождаемости, а также благополучия семей, имеющих детей, напрямую оказывает влияние система социального обеспечения. Значение социального обеспечения возрастает в условиях неблагоприятного материального состояния семей, когда двое взрослых родителя имеют такой уровень денежных доходов, при котором нет возможности полноценного обеспечения и содержания детей. Под социальным обеспечением следует понимать систему общественных отношений, которые направлены на поддержку материального положения граждан на таком уровне, который позволял бы обеспечить достойный уровень жизни. Рассуждая о ситуации в сфере социального обеспечения С.И. Кобзева справедливо отмечает: «Отмена прав, скорее, осуществляется не прямо, путем отрицания их признания и защиты, а путем их умаления, т.е. принижения, необоснованного ограничения их объема, действия по кругу лиц, во времени и пространстве, сокращения гарантий их обеспечения и защиты либо создания таких процессуальных процедур и механизмов, которые могут свести на нет само право» [9, 17]. Для понимания полной картины положения семей, имеющих детей, обратимся к Указу Президента РФ№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» [2], в котором отмечается наличие еще нерешенных проблем в системе социального обеспечения таких мало защищённых слоев населения, как семьи с детьми, которые, в свою очередь, оказывают пагубное влияние на положение семей, имеющих детей, в целом. Рассматривая дефиниции понятия социальное обеспечение, можно сказать, что в юридической литературе определение данного термина сводится к нескольким направлениям. В частности, социальное обеспечение рассматривается как: - особая форма распределительных отношений» - как одна из функций государства; - как правовая категория; - как форма материального обеспечения населения и пр. В законодательстве отсутствует закрепление понятия «социальное обеспечение». Однако среди авторов сложились различные подходы к определению данного понятия. Так, Е.Е. Мачульская полагает, что социальное обеспечение следует рассматривать, в частности, с экономической точки зрения: «социальное обеспечение - это сложная система экономических отношений по перераспределению государственных и негосударственных средств, направленная на частичное возмещение доходов от трудовой деятельности, внутрисемейного содержания, дополнительных расходов на детей и других нетрудоспособных членов семьи, оказание бесплатных медицинских и социальных услуг лицам, пострадавшим в результате наступления социального риска или других социально значимых обстоятельств»[10, 42]. В.П. Галаганов предлагает рассматривать социальное обеспечение как систему общественных отношений, возникающих в результате обеспечения нуждающихся слоев населения пособиями, пенсиями, выплатами материального и иного характера, осуществляемыми за счет бюджетных и внебюджетных фондов [7, 24]. На наш взгляд, более точным определением социального обеспечения является определение, сформулированное Г.В. Сулеймановой, которая предлагает под социальным обеспечением понимать «систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий физических лиц, вследствие наступления обстоятельств, признаваемых государством социально значимыми (страховые риски)» [11, 29]. Социальная защита граждан выступает важнейшим механизмом обеспечения социальной политики государства, а также представляет собой совокупность мер воспитательного, медицинского, правового, материального и иного характера. При этом следует отметить, что социальная защита населения направлена на решение ряда задач социальной политики: - осуществление профилактических мер по обеспечения достойного уровня жизни граждан; - осуществление контроля за соблюдением прав человека; - непосредственно социальное обеспечение граждан. Итак, социальное обеспечение выступает одним из механизмов реализации социальной политики государства. Социальное обеспечение населения представляет собой систему поддержки граждан материального или иного характера, направленную на обеспечение нормальных условий жизни детей и удовлетворение потребностей первой необходимости. Кроме того, социальное обеспечение играет важную роль в обеспечении положительной демографической ситуации в стране, поскольку направлено на оказание помощи семьям с детьми в обеспечении достойного материального и иного положения. Система социального обеспечения в каждой стране складываются в соответствии с конкретными условиями и имеют глубокие исторические корни. Несмотря на определенные различия в подходах, методах, в основе их формирования есть немало общего, вытекающего из самой сути природы общества. 2.2 ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА Возможными последствиями обострения социальных рисков в целом могут быть: — деформация демографической и социальной структуры общества; — резкое сокращение рождаемости и продолжительности жизни; — кризис систем здравоохранения и социальной защиты; — рост потребления алкоголя и наркотических веществ; — снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения; — опасность социальной дестабилизации. Неустойчивое развитие рынка труда приводит к возникновению безработицы. В настоящее время рынок труда можно представить совокупностью двух элементов: 1. Открытый рынок труда представляет собой население, которое находится в поиске работы, готово переквалифицироваться и сменить сферу деятельности, а также все вакантные предложения от работодателей; 2. Скрытый рынок труда включает граждан, которые заняты на производстве, но в связи с его сокращением могут быть высвобождены без потерь для производства. Совокупный рынок труда складывается из спроса на рабочую силу и предложения рабочей силы [8, 118]. В идеальном состоянии спрос должен быть равен предложению. Иными словами, на количество желающих трудоустроиться граждан должно быть предоставлено соответствующее число вакантных рабочих мест. Рассмотрим пример из судебной практики. Так, Иванов В.В. обратилась в суд с заявлением о назначении досрочной пенсии. В обосновании указал, что обратился в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Александровскому району Владимирской области с заявлением о назначении на досрочную пенсию. Однако решением ответчика ему было отказано в назначении на трудовую пенсию по возрасту в связи с отсутствием специального стажа, в который не включаются периоды работы: слесарями, так как должность слесаря ремонтно-механический участок не входит в перечень льготных профессий по организации; слесарь ремонтно-механического участка в ОАО «_0_», так как наименование предпочтительной профессии в тетради не соответствует наименованию профессии в выписке ИЛС; слесарь ремонтно-механического участка в ОАО_0_», так как это не подтверждается выпиской из ИЛС; уточнить у слесаря в цехе № ООО «_0_», т.к. в выписке ИЛС период не указан, справку об оплате дополнительного тарифа не представили; административный отпуск с _1_ Данный отказ считает незаконным, так как с _0_ по настоящее время работает на одном предприятии с вредными условиями труда, связанными с производством лаков и растворителей. Считая, что ему необоснованно отказано в досрочной пенсии по старости, просил включить в его особый трудовой стаж вышеуказанные периоды работы: _0_, не оспаривая отказа в остальном, и признать его право на досрочную пенсию по старости с _0_. Как установлено судом и следует из материалов дела, решением УПФ РФ по Александровскому району Владимирской области от _0_ № Иванов В.В. отказал в назначении трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием специального стажа, который составляет 2 года 1 месяц 29 дней (л.д. 7). В то же время из данного решения следует, что оспариваемые периоды работы истца: трудоустройство слесарем ремонтно-механического участка в ДП «_0_» не засчитывается в качестве специального стажа, так как должность слесаря в ремонтный участок не предусмотрен в Перечне льготных профессий для организации; слесарь ремонтно-механического участка в ОАО «_0_», так как наименование предпочтительной профессии в тетради не соответствует наименованию профессии в выписке ИЛС; слесарем ремонтно-механического участка ООО "ж_0_", что не подтверждается выпиской из ИЛС; Проконсультируйтесь с механиком мастерской № ООО «_0_», т.к. в выписке из ИЛС срок не указан, справку об уплате дополнительной ставки страхового взноса не представили. Как видно из трудовой книжки № от _0_ на имя Иванова В.В., в ней имеются записи об учебе с _0_, сведения о работах, периоды которых включены в специальный опыт, а также о работе в спорные незачетные периоды, в частности, по записям №, _0_, принята оператором по подготовке сырья, полуфабрикатов и изделий 4 разряда в цех № - по подготовке сырья и изготовлению биологические растворители; _0_ переведен на должность слесаря в ремонтно-механический цех; решением внеочередного общего собрания акционеров закрытое акционерное общество "_1_" преобразовано в открытое акционерное общество "_3_" уволен по собственному желанию; _0_ был принят на работу слесарем в ремонтно-механический участок ООО "_3_ уволен по собственному желанию; _0_ принят слесарем в ремонтно-механический участок ООО "_3_" переведен в цех №№ слесарем (л.д.8- 16). Согласно актам ООО _0_, подписанным главным механиком и начальником отдела кадров, выданным на основании журналов регистрации выходов работников из РМУ в цеха с неблагоприятными условиями труда, Иванов В.В. работы на оборудовании в основных цехах № по производству эмалей на конденсационных смолах, цехе № по производству органических растворителей (совмещенных), с неблагоприятными условиями труда (лист 20-21). Из справки № от _1_ следует, что Иванов В.В. с _3_» слесарем ремонтно-механического участка; С _1_ по настоящее время работал в ООО «_0_» слесарем цеха № . Работал на этой работе полный рабочий день. Простоев не было Совместительства не было В указанный период предоставлен административный отпуск: уплачена _4_ дополнительная ставка страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (лист 31). Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск о назначении досрочной страховой пенсии в связи с вредными условиями труда. Как свидетельствует анализ материальной практики, нередко гражданам приходится доказывать свое право на получение досрочной трудовой пенсии в судебном порядке. На практике возникают ситуации, когда гражданин, работающий на вредных условиях труда, не смог наработать необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию по старости. В подобных случаях эта категория граждан вправе уменьшить общий пенсионный возраст. При этом отметим, что снижение пенсионного возраста при неполном вредном стаже возможно при наличии двух условий. С 1 января 2013 г. продолжительность работы во вредных, опасных или тяжелых условиях труда засчитываются в специальный трудовой стаж при обязательном условии перечисления работодателем взносов в Пенсионный фонд России. Итак, осуществляя деятельность на предприятиях с вредными условиями труда, гражданин имеет право выйти на пенсию по старости досрочно. Для этого гражданин должен достичь определенного возраста, а также специального стажа. В случаях, когда специальный стаж на вредных условиях труда является не полным, гражданин имеет право снизить общий пенсионный возраст. Таким образом, страховая пенсия является одним из механизмов социальной политики государства и представляет собой компенсацию заработной платы в денежной форме. Страховая пенсия может быть назначена по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Таким образом, безработица представляет собой негативное явление в экономике государства, которое должно устраняться мерами государственного регулирования. Однако можно выделить и некоторый положительный момент безработицы, который заключается в том, что безработица выступает основанием быстрых перемен в структурах производства. |