|

|

характеристики рыночной системы. Характеристика рыночной системы. Характеристика рыночной системы

Характеристика рыночной системы

Наличие товарного производства и необходимость обмена товарами между специализированными производителями неизбежно вызывают к жизни рынок как форму отношений обмена. На рынке встречаются покупатели и продавцы, производители и потребители, которые обмениваются потребительными стоимостями на основе эквивалентности.

В связи с этим рынок можно определить, как совокупность отношений между продавцами и покупателями, производителями и потребителями по поводу реализации производственных товаров и удовлетворения потребностей.

Благодаря рынку создается возможность удовлетворения потребностей как в производственным, так и в личном потреблении, осуществляется процесс воспроизводства, создаются стимулы для развития производства товаров.

Развитие рынка – объективный процесс, зависящий от существующих производственных отношений. В ходе эволюции стихийные процессы обмена постепенно упорядочивались, и на место стихийного рынка пришел регулируемый конкурентный рынок. Организационные формы его различны в разных странах, на них влияют как уровень развития производительных сил и производственных отношений, так и естественно-исторические особенности развития каждой страны. Вместе с тем рынок в любой стране имеет общие черты, которые отразились в своеобразном идеале – представлении о свободном рынке.

Свободный рынокдолжен обладать несколькими характеристиками, общими для любой страны и этапа развития, такими как:

ничем не ограниченное количество участников конкуренции;

абсолютная мобильность факторов производства;

доступность любой рыночной информации для каждого участника;

полная однородность одноименных продуктов, т.е. отсутствие товарных и фирменных знаков;

отсутствие у любого участника конкуренции возможности влиять на других участников.

Если проанализировать эти признаки, то можно отчетливо увидеть, что ни один из них полностью не соблюдается, а некоторые в современных условиях реализовать просто невозможно. Так, количество участников конкуренции ограничивается, прежде всего, финансовыми возможностями каждого.

Хотя существуют рынки средств производства, рабочей силы и информации, это не означает, что в любой момент можно купить и продать все, что необходимо, ибо этот процесс связан с временными и другими факторами.

Рынок является самонастраивающейся системой, и в этом одно из его основных преимуществ.

В современных условиях рынок находится под влиянием различных факторов – монополий, государства, профсоюзов и т.д. Например, профсоюзы препятствуют новому набору рабочей силы; когда необходимо расширение производства, затягивается приток дополнительных капиталов; монополии мешают вовремя проследить за изменением потребностей, поскольку контролируют цены на отдельных рынках, и т.д. Все это не способствует нормальному функционированию рынка.

Вместе с тем рыночный механизм, в конце концов, справляется с трудностями: ему помогают государство, законы и другие методы регулирования рыночной экономики.

Лишь один элемент механизма рынка не терпит вмешательства извне – цены. Именно через цены воспринимаются все изменения в спросе и предложении, и если цены не меняются, то отреагировать на изменение спроса рынок не может, у него нет информации. Поэтому всегда стабильные цены означают отсутствие рыночных отношений.

Современный рынок сформировался не сразу. Рыночная экономика возникла в период разложения феодального строя. Пришедшая на смену этому строю свободная конкуренция во всех отраслях экономики обеспечила двойную свободу предприятиям. С одной стороны, отмена феодальных отношений, связанных с юридической зависимостью человека, обеспечила предпринимателю свободу действий. С другой стороны, такая свобода ничем не ограничивалась со стороны общества, что привело к своеобразному беспределу: предприниматели могли в процессе конкуренции обеспечивать себе победу любыми методами, вплоть до криминальных. С развитием рыночных отношений это становится все более ощутимым для общества. Естественно, государство начало вмешиваться в экономическую жизнь, принимая соответствующие законы, формируя основы хозяйственного права. Таким образом, возникла база для формирования рыночной экономики как целостной системы.

Современная рыночная экономика отличается рядом характерных черт, отсутствовавших ранее.

Прежде всего необходимо отметить возросшую возможность участияв предпринимательской деятельности посредством развития акционерной и других форм собственности, развития кредитных отношений. Эти отношения регулируются государством с помощью экономических и административных рычагов.

В современном рынке преобладают неценовые методы конкуренции: производители соперничают с помощью совершенствования продукции, повышения ее качества, создания новых образцов, соответствующих запросам потребителей. Поэтому рост потребностей неизбежно ведет к расширению производства.

В современной экономике образовалось единое рыночное пространство. Формирование его обусловлено стабильностью межотраслевых и межрегиональных связей и процессов диверсификации.

И еще одна особенность современности: экономика развитых стран носит ярко выраженную социальную направленность, что позволяет смягчить социальные противоречия, не доводя их до конфликтов.

Положительные и отрицательные стороны рыночного механизма

Рынок и его механизм, как любое явление, не идеальны и имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным чертамрыночного механизма можно отнести следующие особенности.

Рынок ориентирует экономику, производителей на удовлетворение потребностей людей. Становится выгодным производить только такие товары, которые пользуются спросом, поэтому основная задача производителя – предугадать, что нужно покупателю.

В условиях рыночной экономики человек становится свободным в выражении своих потребностей. Он покупает не то, что ему предлагают на рынке, а то, что ему нужно, четко зная, что необходимого товара на рынке сегодня нет, то он обязательно будет завтра. В современных условиях рынок все больше работает на индивидуальные потребности, по индивидуальным заказам.

Рынок заинтересовывает производителей в расширении производства, увеличении ассортимента товаров и повышении их качества. Плохой товар на рынке не продашь. Кроме того, нужно заинтересовать покупателя каким-нибудь особым, отличным от других товаром и выпускать его столько, сколько требует потребитель, обеспечивая ему при этом необходимый выбор. Тогда можно выжить в условиях жесточайшей конкуренции.

Механизм рынка стимулирует использование достижений научно-технического прогресса, снижение затрат на производство, рост эффективности. Победить в конкуренции, повысить качество товара или произвести новый товар можно лишь используя новую технологию, новые идеи в производстве, и чем меньше затраты, тем больше возможностей получить прибыль, т.е. повысить эффективность производства и капитала, вложенного в него. Рынок толкает производство к совершенствованию, к росту эффективности.

Это основные положительные стороны рыночного механизма.

Однако у рыночного механизма есть и отрицательные моменты.Точнее, это негативные черты не самого рыночного механизма, а тот круг проблем, решить которые рынок не в состоянии; они ему просто не подвластны. К этим проблемам относятся следующие.

Сохранность невоспроизводимых природных ресурсов и охрана окружающей среды. Рынок с его тенденцией к качественному и количественному развитию может, в принципе, переработать максимальное количество природных ресурсов, не задумываясь о последствиях. Регулировать такой процесс он не в состоянии. Поэтому данную функцию должно взять на себя государство.

Обеспечение важнейших социально-экономических прав человека. Каждый человек должен обладать правом на труд и правом на доход, обеспечивающий ему нормальное существование. Рынок в данном вопросе гарантий не дает. Напротив, колебания рынка под воздействием изменения потребностей, особенно когда они уменьшаются или меняются конкретным образом, ведут к снижению занятости и образованию безработицы. Кроме того, в любом обществе есть нетрудоспособная часть населения – дети, старики, инвалиды. Взять на себя заботу о них должно государство, поэтому в странах с развитой рыночной экономикой все большую долю в бюджете занимают расходы на социальные программы.

Перераспределение доходов в целях обеспечения социально-экономических прав человека. Коль скоро возникает необходимость обеспечения обществом таких прав, нужно изыскать источники и создать механизм формирования социальных фондов. Перераспределять денежные доходы между теми, кто получает их в процессе конкуренции, и теми, кто по каким-либо причинам не может принимать участия в данном процессе, сам рынок не в состоянии. Поэтому государство изымает часть доходов через систему налогов и передает их через систему социальных пособий и компенсаций нуждающимся.

Рынок не обеспечивает стратегических прорывов в науке. Мы говорили о том, что рынок стимулирует использование достижений научно-технического прогресса. И это действительно так. Но каких достижений? Прежде всего достижений прикладных наук, чаще всего – быстро окупающихся, не требующих значительных вложений капитала, с ограниченной степенью риска.

В условиях рыночной экономики считается каждая копейка, и подсчитываются несколько вариантов развития: просто так деньги не тратит никто. Фундаментальные науки прямо на производство практически не влияют, поэтому рынок не заинтересован в их развитии. Финансирование фундаментальных наук и исследований, связанных с большими затратами и неопределенностью результатов, чаще всего берет на себя государство.

Рынок не обеспечивает контроль за денежным обращением. Без денег рынок не может существовать, но рыночный механизм регулирует лишь производство товаров и определяет спрос на деньги. Выпуск денег осуществляет государство. Через эмиссию и другие мероприятия оно должно обеспечивать контроль за движением денежной массы, ее соответствием спросу на деньги и сумме цен на производимые товары.

Рынок не регулирует внешнеэкономической связи. В принципе каждый участник рыночной конкуренции может поддерживать отношения с любой иностранной фирмой, с любой страной. Но регулирует эти отношения государство: через систему поощрений, льгот оно стимулирует развитие внешнеэкономических отношений с одними странами и обратными экономическими мерами сокращает эти связи с другими.

Можно этот перечень продолжить, но уже очевидно, что рынок не всесилен. Отсутствие у рынка возможностей обеспечить решение ряда социально-экономических проблем требует вмешательства государства в экономические отношения. Отсюда вытекает и основное содержание экономических функций государства в рыночной экономике: оно должно в основном делать то, что не может делать рынок.

Понятие и величина спроса

Термин «спрос» выражает желание и способность покупателя приобрести тот или иной товар, поэтому под спросом всегда поминается платежеспособная потребность. Изменение спроса отражается в законе спроса. В наиболее доступной форме закон спроса можно сформулировать следующим образом: при высоких ценах спрос на данный товар будет сокращаться по сравнению с низкими ценами, но при прочих равных условиях. Или при низких ценах спрос будет расти по сравнению с высокими ценами на этот же товар, но опять-таки «при прочих равных условиях». Таким образом, закон спроса говорит о том, что объем спроса на любой товар обратно пропорционален цене спроса на данный товар при прочих равных условиях.

Фраза «при прочих равных условиях» является интегральной частью закона спроса. Цена на данный товар не представляет собой единственного фактора, который определяет, как много этого продукта желает приобрести покупатель. Имеются и другие факторы, влияющие на количество приобретаемого товара, - доходы потребителей, цены других товаров и услуг, ожидаемые цены товаров в будущих периодах, вкусы потребителей и т. д. Многофакторную зависимость спроса математически можно представить следующим образом:

Qdxt = f (Pxt , Ƴt , Prt , PExt +i , T),

где Qdxt - количество покупаемого товара х в период времени t;

Pxt - цена товара х в период времени t;

Ƴt - доход потребителя в период времени t;

Prt - цены родственных товаров в период времени t;

PExt +i - ожидаемая цена товара х в будущем периоде времени t + i;

T - вкусы потребителя.

Объем спроса на благо х, которое потребитель желает и может приобрести в определенный промежуток времени, зависит от указанных факторов, а также от многих других, не включенных в вышеприведенную формулу.

Изменение переменных может воздействовать на объем спроса в сторону как увеличения, так и уменьшения в зависимости от специфики переменной величины. Увеличение цены на товар х приведет к сокращению его покупок при условии, что все другие переменные - доход, цены других товаров, ценовые ожидания и прочее - остаются постоянными.

Функция спроса

Зависимость объема спроса от определяющих его факторов называется функцией спроса. Но, прежде всего, объем спроса на товар определяется его ценой. Если прочие факторы, влияющие на объем спроса, принять за неизменные величины, то указанная зависимость приобретает вид функции спроса от цены

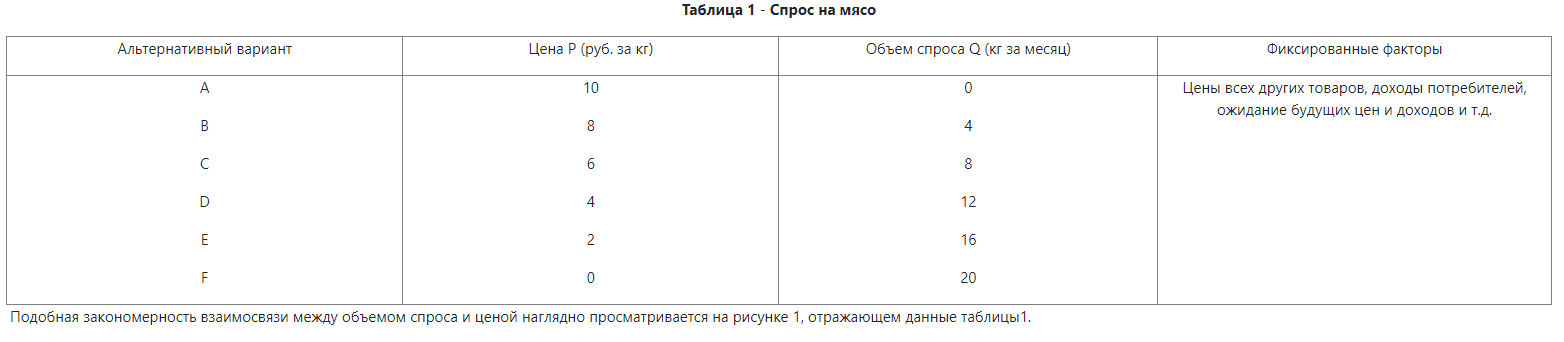

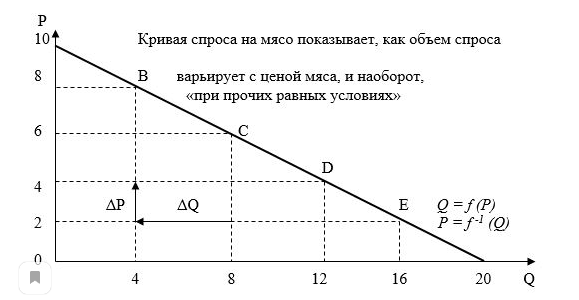

Эта функция является наиболее важным инструментом экономического анализа. Она может задаваться тремя способами: табличным; графическим; аналитическим.

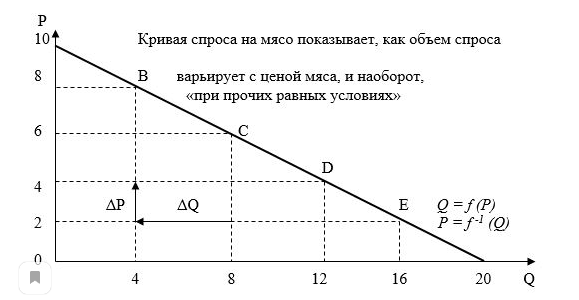

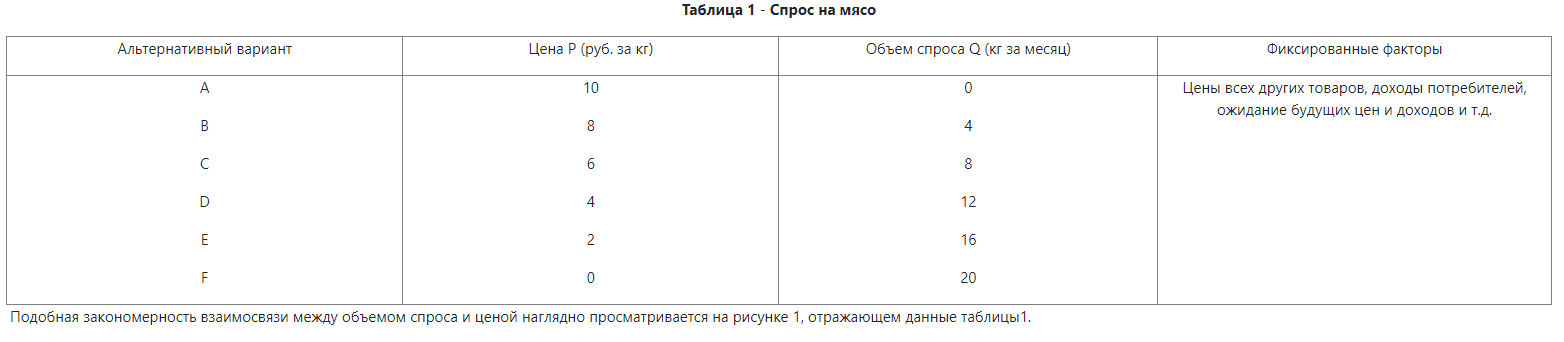

В табличной форме (таблица 1) фиксируются отношения между альтернативными ценами определенного блага и соответствующим объемом спроса на данное благо при соблюдении стандартного требования, что остальные условия равны. Таблица не может проиллюстрировать все комбинации, но дает необходимую информацию о ряде альтернатив, например, от А до F. Прочитав таблицу сверху вниз, отмечаешь как падение цен (колонка 2) ведет к увеличению объема спроса (колонка 3), и наоборот.

Кривая индивидуального спроса Q = f(P) имеет отрицательный наклон, по двум причинам: Кривая индивидуального спроса Q = f(P) имеет отрицательный наклон, по двум причинам:

1) когда цена растет, потребитель стремится покупать товары - заменители, соответственно сокращая спрос на данное благо;

2) когда цена увеличивается, реальный доход потребителя падает,

что и отражает обратную связь между объемом спроса и ценой.

Кривая спроса определяет наибольший объем товара, покупаемого индивидуумом по разным ценам при прочих равных условиях. С точки зрения альтернативной перспективы, она рассматривается как отражение максимальной цены, которую потребитель согласен платить за дополнительную единицу товара в рамках своего текущего потребления. Таким образом, кривая спроса отражает субъективно устанавливаемую предельную полезность товара.

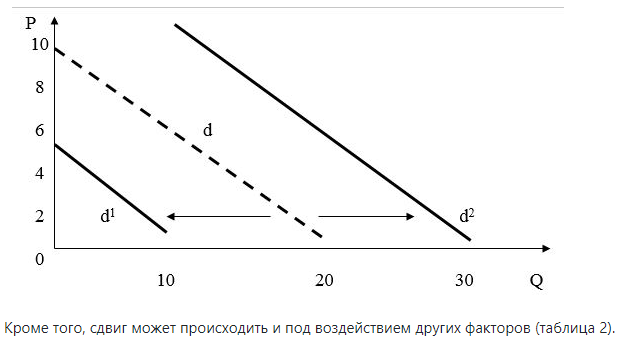

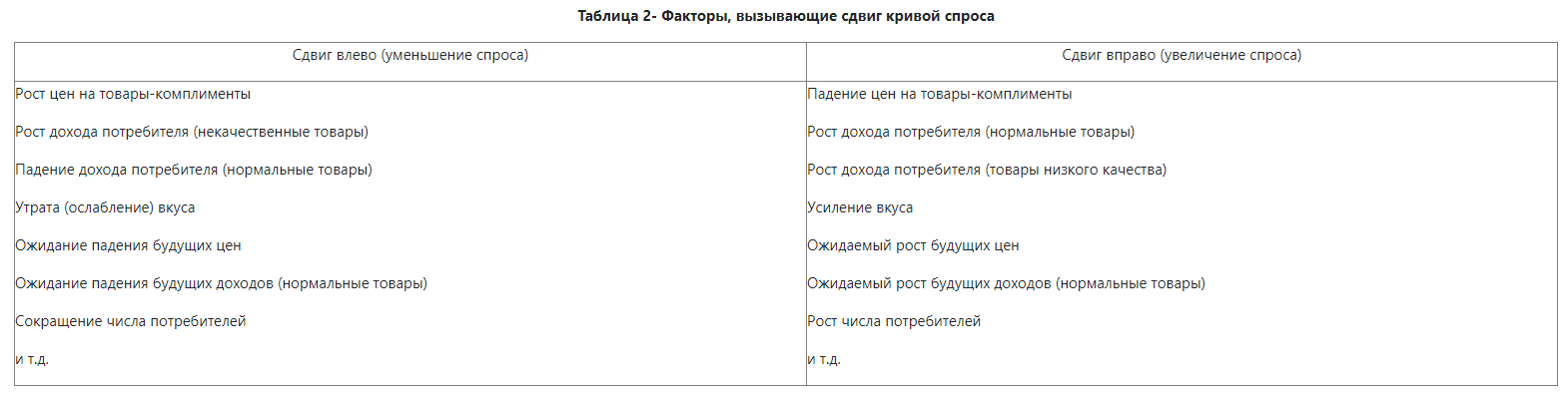

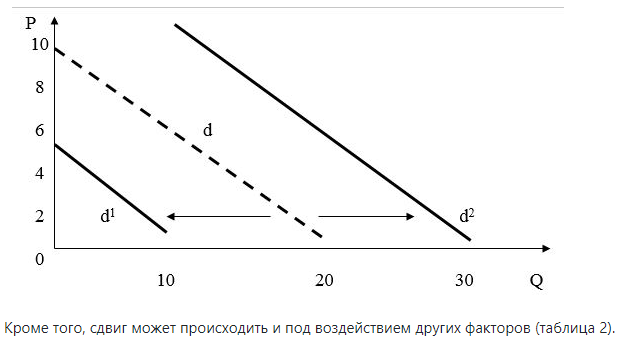

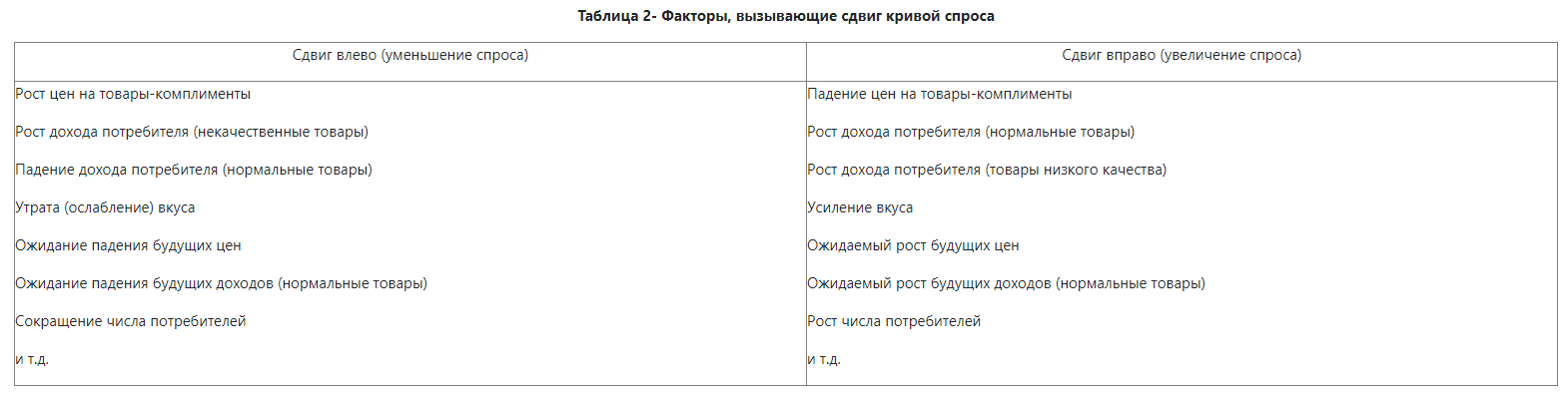

Кривая спроса показывает, как меняется объем спроса потребителя в зависимости от уровня цен на товар. Движение по кривой спроса называется изменением объема спроса, представляющее собой изменение количества покупаемого товара в ответ на изменение его цены. Однако когда мы выходим за рамки при прочих равных условиях и находим, что произошли сдвиги в других факторах, не представленных ни на одной из осей (например, цены других товаров, уровни потребительских доходов и т. д.), то результатом будет уже смещение всей линии спроса влево или вправо. Движение всей кривой спроса в ответ на колебания некоторых других факторов, влияющих на спрос, помимо собственной цены, получил название изменение спроса.

Эти два понятия - изменение объема спроса и изменение спроса -весьма значимы для концепции как спроса, так и предложения. Их необходимо четко различать.

Так, рисунке 2 показывает как изменение цены товара-заменителя (например, цыплят), меняет спрос на мясо. Кривая d основана на данных таблицы1 и соответствует рисунку1. Если цена на цыплят вырастет, вырастет и спрос на мясо (произойдет смещение кривой от d к d2). Если цена на цыплят упадет, спрос на мясо также сократится (произойдет смещение кривой от d к d1). Многие другие факторы могут оказать подобное влияние на смещение кривой спроса.

Предложение

Любая рыночная сделка требует наличия как покупателей, так и продавцов. Под последними понимаются организации, принимающие решения об объеме товаров, необходимых потребителям. Спрос представляет только один из аспектов решения проблемы относительно цен и количества реализации товаров, предложение - другой, не менее важный аспект сделки. При этом потребители стремятся максимизировать полезность, производители (продавцы) - прибыль.

Предложение проявляется в способности и желании продавать (производить) определенное количество товаров по альтернативным ценам в рамках известного периода времени при прочих равных условиях.

Решение производителей об объеме производства и продаж находится под воздействием закона предложения, который утверждает, что при прочих равных условиях высокие цены стимулируют расширение производства и реализацию большего объема товаров в рамках определенного периода времени, и наоборот.

Предложение, как и спрос, зависит от многих переменных, что математически можно выразить следующим образом:

Qs x ,t = f (Px , t , Ht , PF ,t , Pr , t , PE x , t + i ).

Данная многофакторная функция предложения констатирует, что количество известного товара х для продажи за определенное время t зависит не только от цены данного товара Px , t , но и от уровня технологии его производства Ht, от цены используемых ресурсов производства PF ,t от цен любых товаров, связанных с производством Pr , t и от ожидания производителями будущих цен на изготовляемые ими товары PE x , t + i .

Если все факторы, кроме цены данного товара, принять за постоянные, то функция будет отражать зависимость количества предлагаемой продукции только от ее цены

Qs x ,t = f (Px , t ).

Как и функция спроса, функция предложения показывает не только то количество товара, которое производители готовы реализовать по какой-то определенной цене, но и объемы, которые они готовы продать на рынке по каждой возможной цене.

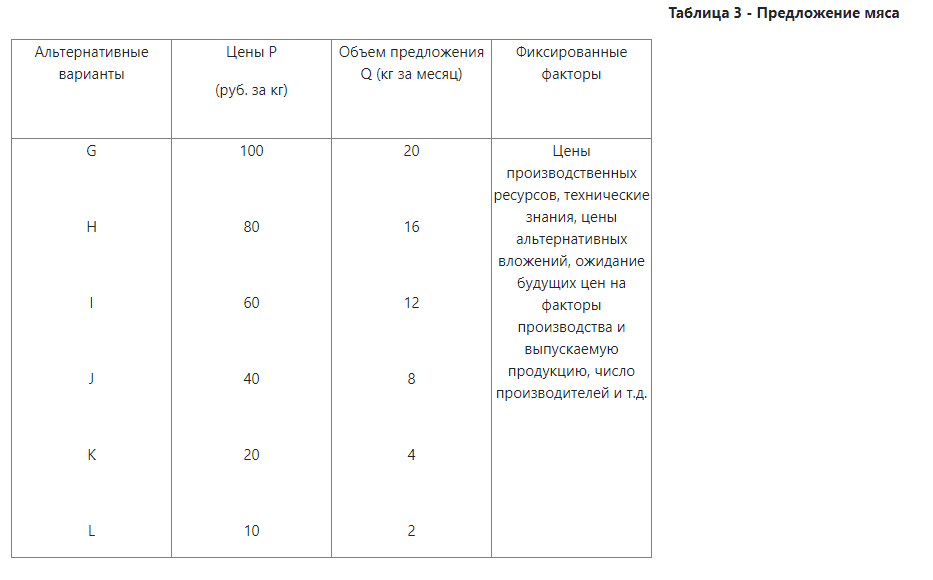

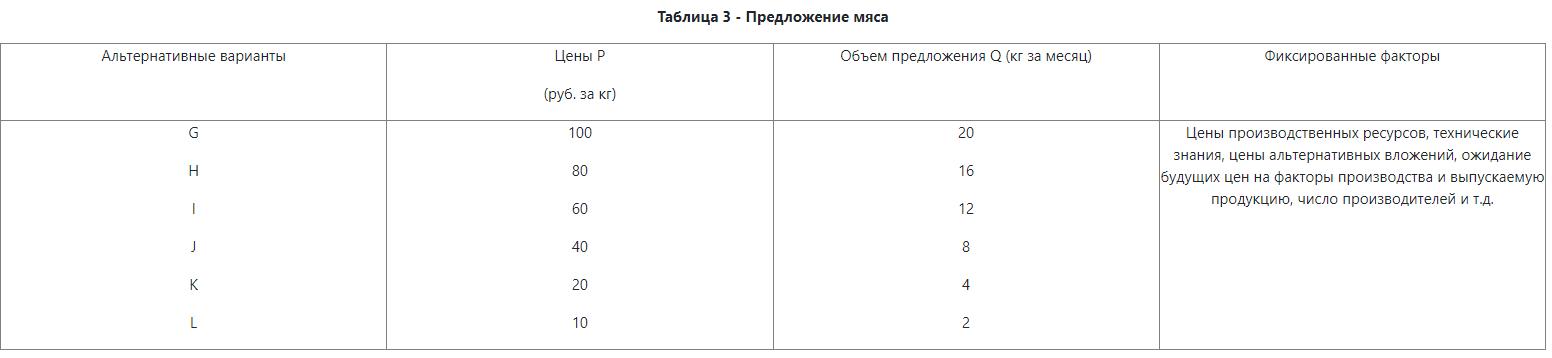

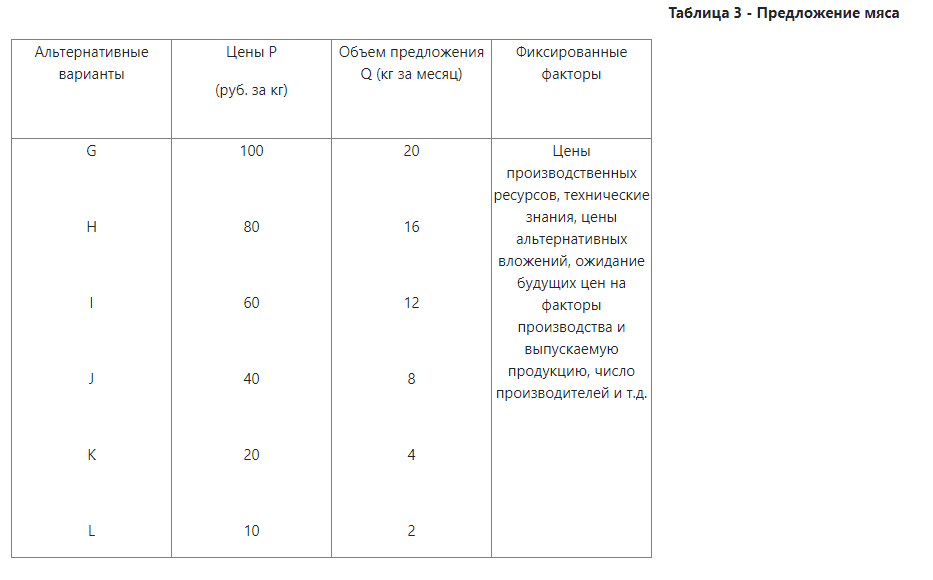

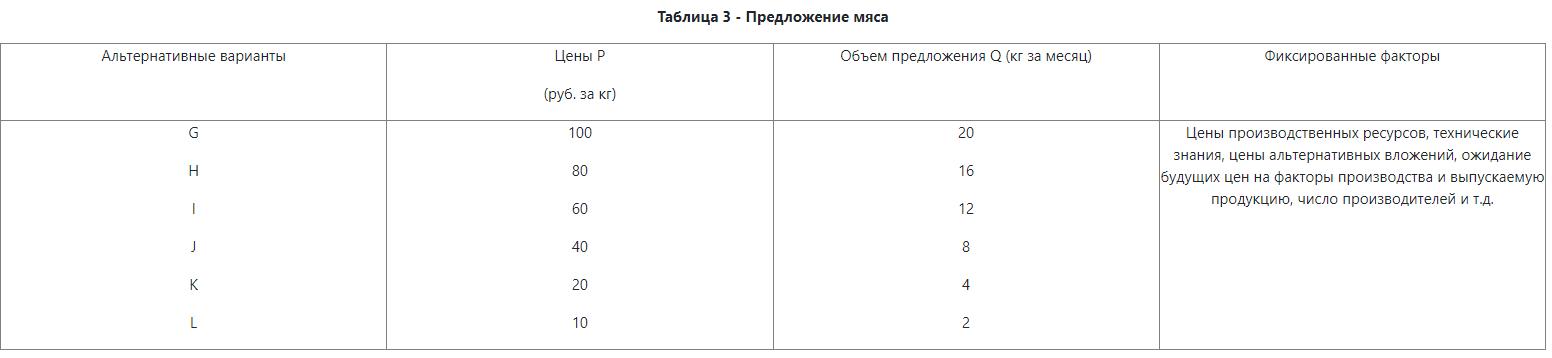

В таблице 3 показаны взаимоотношения между выбранными альтернативными ценами мяса и соответствующим количеством его предложения - при прочих равных условиях, указанных в колонке 4 таблицы 3. Следует отметить, что данные предложения мяса и его цены увязаны простым уравнением Q = 2Р. При этом Р не может быть менее, чем 10 руб. за 1 кг мяса. Если взять любую цену на мясо из колонки 2 и ввести его в указанное уравнение, то можно рассчитать общие соответствующие затраты на количество предложения Q в колонке 3.

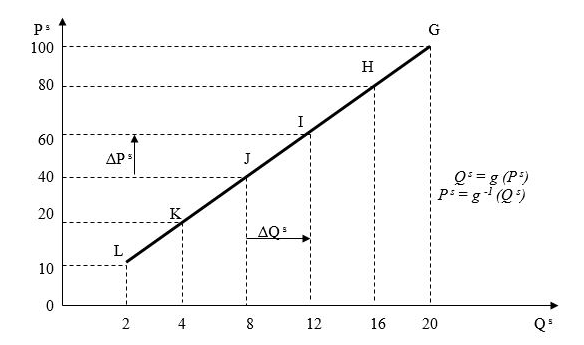

Кривая предложения

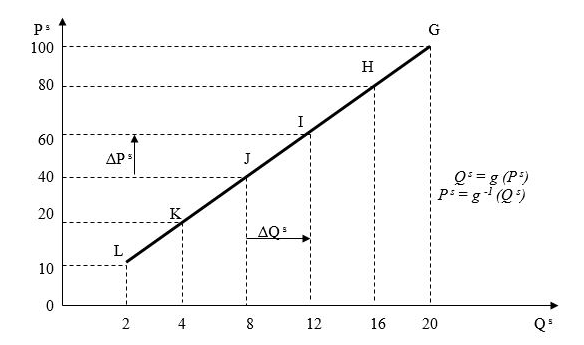

Кривая предложения на мясо (рисунок 3) построена по данным таблицы 3 и иллюстрирует, как объем предложения мяса варьирует с его ценой - при прочих равных условиях. Исходя из закона предложения объем предложения прямо пропорционален цене товара, поэтому кривая предложения имеет позитивный наклон, или ΔQ s / ΔP s > 0.

Кривая, отражающая объем предложения товара в зависимости только от его цены, получила название кривой предложения. Ее положительный наклон объясняется ростом альтернативных издержек, вызываемых падением отдачи переменных, которые используются в производстве данного товара.

В концепции предложения, как и в спросе, следует четко различать изменения объема предложения от изменения предложения. Изменение объема предложения - изменение количества товара, предлагаемого для продажи, в ответ на изменение цены (при прочих равных условиях). Изменение объема предложения отображается движением точки вдоль данной кривой предложения. Например, повышение цены на мясо с 40 до 60 руб. увеличит предложение его с 8 до 12 кг.

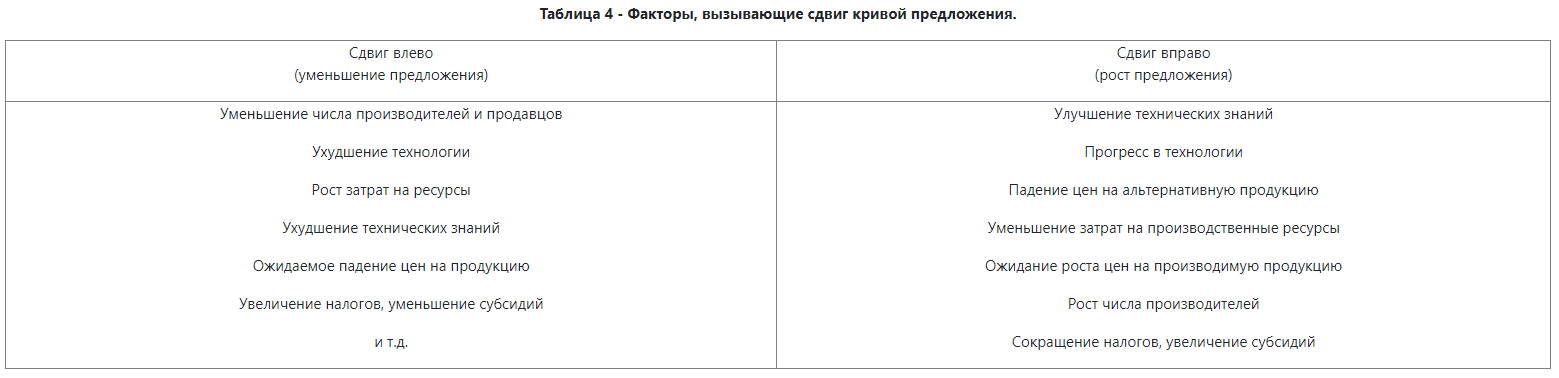

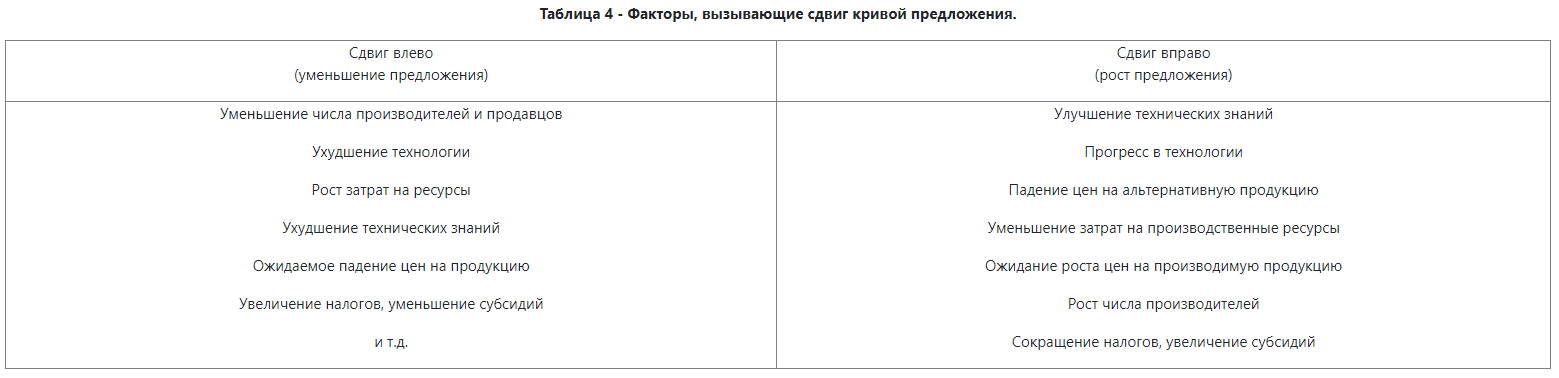

Изменение предложения товара - смещение всей кривой предложения в ответ на воздействие неценовых факторов. Кривая предложения может смещаться как влево (уменьшение предложения), так и вправо (увеличение предложения).

Рыночное предложение товара определяется аналогично рыночному спросу, т.е. горизонтальным суммированием индивидуальных предложений данного товара. Совокупное предложение будет анализироваться в курсе макроэкономики.

Рыночное равновесие

Предложение и спрос взаимосвязаны, и они «работают» вместе и одновременно, подобно двум лезвиям ножниц (знаменитые «ножницы» английского ученого-экономиста А. Маршалла). Их взаимодействие (пересечение) устанавливает равновесную цену товара и объем его реализации.

Покупатели и продавцы используют цены как сигналы, которые увязывают их желания. Затем происходит обмен денег на потребительские товары или факторы производства. Покупатели определяют цены спроса (или, иначе, тот максимум ее, который они желают платить), а цены предложения устанавливают продавцы (или тот минимум, за который они готовы продать единицу своей продукции). Когда цены спроса и предложения совпадают (т. е. совпадают интересы продавцов и покупателей), объем продаж будет равен объему спроса. Данное состояние получило название рыночного равновесия, а установившаяся цена - рыночной, или равновесной.

Алгебраический пример просто иллюстрирует, как устанавливается равновесная цена.

Предположим, что спрос и предложение заданы следующими уравнениями:

спрос: Qd = d(p) = 80 - 4р

предложение: Qs = s(p) = -10 + 6р.

Равновесная цена устанавливается в точке, в которой объем спроса равен объему предложения: d(p)=s(p), отсюда равенство спроса и предложения можно записать как 80 - 4р = -10 + 6р.

Решая уравнения относительно цены равновесия, получим р = 9.

Зная равновесную цену, можно найти равновесный объем спроса и предложения Q = d(p) = s(p) = 44.

Путем простого расчета можно убедиться, что никакого равновесного объема (Q) существовать не будет, если цена не будет равна 9.

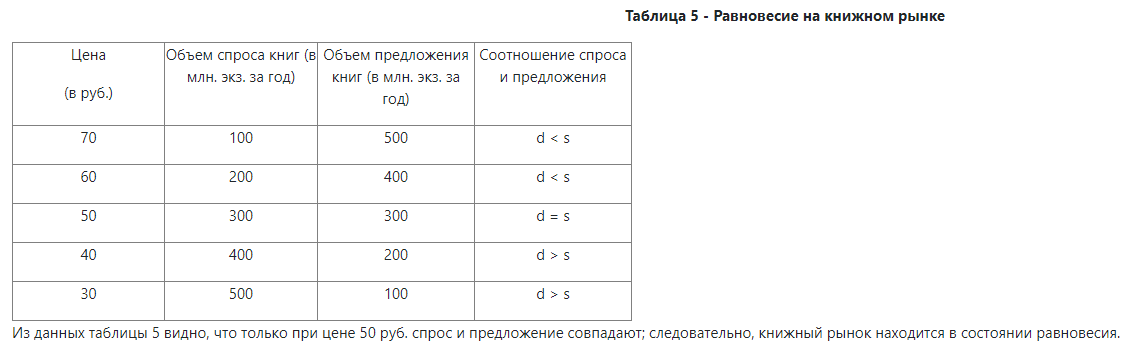

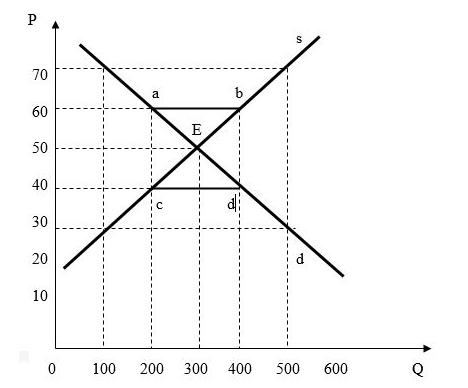

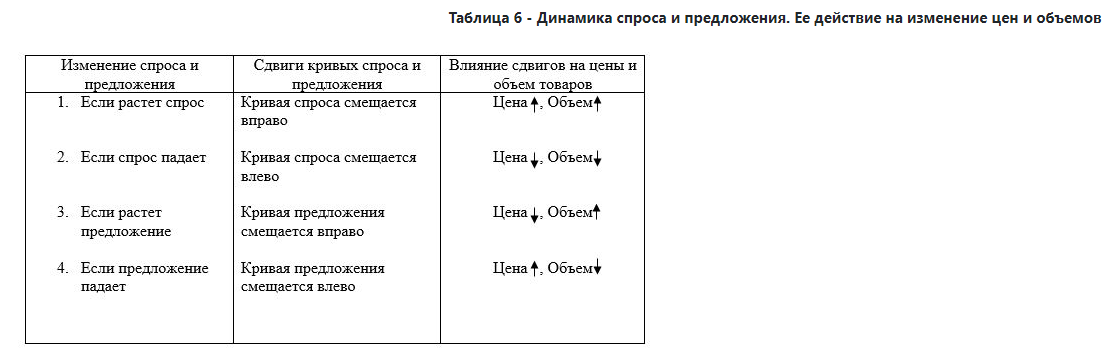

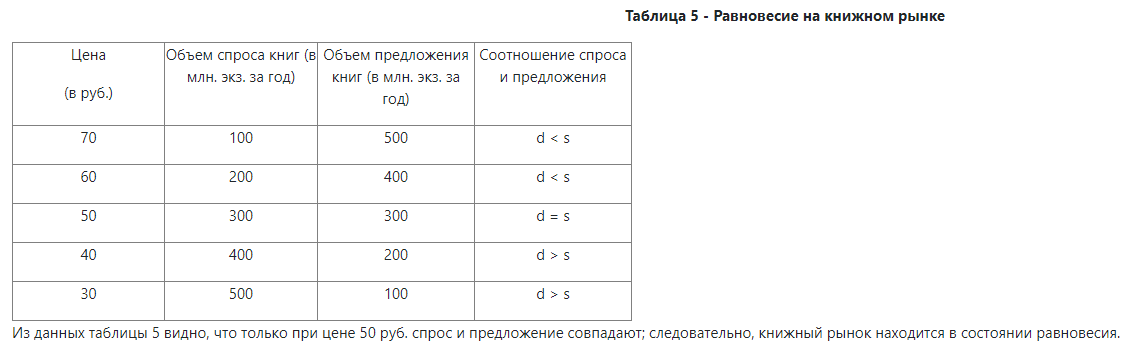

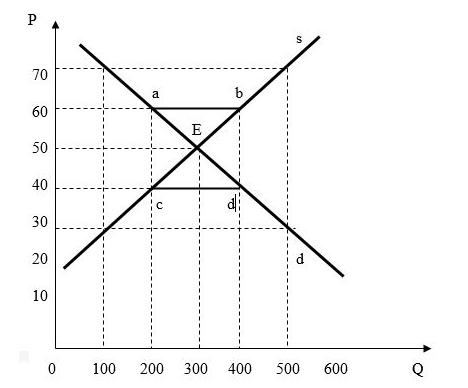

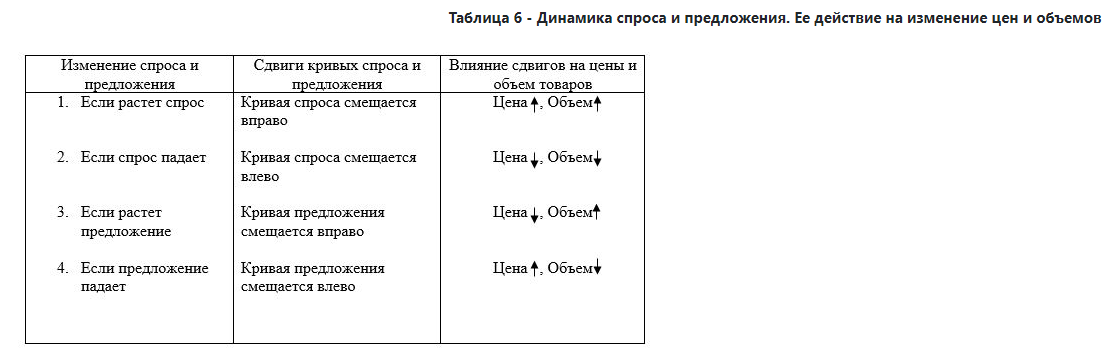

Данный график иллюстрирует становление на конкурентном рынке равновесной цены (50 руб.) и равновесного объема реализации товара (в точке Е пересекаются кривые спроса и предложения). В зоне, где цены 60 руб., т. е. выше равновесных, образуется избыток товаров, что постепенно снижает цены. В зоне, где цена ниже равновесной (40 руб.), образуется дефицит, который «работает» на повышение цен. В точке равновесной цены Е все, кто желает покупать, могут найти всех тех, кто желает продавать свои товары. Подобная ситуация реализуется в условиях совпадения цены равновесия с рыночной ценой. Однако их следует различать. Рыночная цена (ее часто называют действительной, реальной ценой) - это цена, которая действует в любой момент времени. Цена равновесия не меняется, пока не изменится соотношение между спросом и предложением, а рыночная цена может варьировать бесконечно. Поэтому равновесное состояние по своей природе нестабильно, так как рыночные условия, определяющие его, постоянно меняются, вызывая колебания спроса и предложения (таблица 6). Данный график иллюстрирует становление на конкурентном рынке равновесной цены (50 руб.) и равновесного объема реализации товара (в точке Е пересекаются кривые спроса и предложения). В зоне, где цены 60 руб., т. е. выше равновесных, образуется избыток товаров, что постепенно снижает цены. В зоне, где цена ниже равновесной (40 руб.), образуется дефицит, который «работает» на повышение цен. В точке равновесной цены Е все, кто желает покупать, могут найти всех тех, кто желает продавать свои товары. Подобная ситуация реализуется в условиях совпадения цены равновесия с рыночной ценой. Однако их следует различать. Рыночная цена (ее часто называют действительной, реальной ценой) - это цена, которая действует в любой момент времени. Цена равновесия не меняется, пока не изменится соотношение между спросом и предложением, а рыночная цена может варьировать бесконечно. Поэтому равновесное состояние по своей природе нестабильно, так как рыночные условия, определяющие его, постоянно меняются, вызывая колебания спроса и предложения (таблица 6).

Когда рыночные цены выше равновесных, возникает избыток предложения - перепроизводство. Такой рынок называется рынком покупателя, поскольку он вынуждает продавцов снижать цены. По мере снижения цен объем спроса увеличивается, пока не достигает точки равновесия Е. При низких рыночных ценах возникает избыток спроса - дефицит и складывается рынок продавцов. Производитель легко реализует свою продукцию, после чего цены начинают расти, постепенно приближаясь к точке равновесия Е. Саморегуляция рынка и восстановление равновесия (на прежнем или новом уровне) в свое время А. Смит описал как действие «невидимой руки». Именно механизм колебания спроса и предложения заставляет развиваться экономику, основанную на рыночных началах. Как правило, долгосрочные избытки или дефициты практически без исключения являются следствием государственного контроля над ценами.

Благодаря достижению равновесия цен и объемов продукции рынок распределяет ресурсы общества между различными вариантами их использования. Таким образом, посредством процесса взаимодействия спроса и предложения рынок отвечает на вопросы, что, как и для кого производить нужные товары и услуги.

Существует два подхода к проблеме экономического равновесия. При первом рассматривается сбалансированность каждого отдельного рынка (частное равновесие), при втором - равновесие всей экономической системы как целого (общее равновесие). В данном случае мы рассматривали вопросы частного равновесия.

Начало формы

Эластичность спроса

В экономических исследованиях часто требуется не только установить факт взаимосвязи между двумя величинами, но и определить степень или эластичность этой взаимосвязи. Эластичность измеряет пропорциональное соответствие влияния изменения одной переменной на изменение другой. Так, если х воздействует на у, то эластичность у относительно х измеряется как:

(Δy/y) / Δx/x.

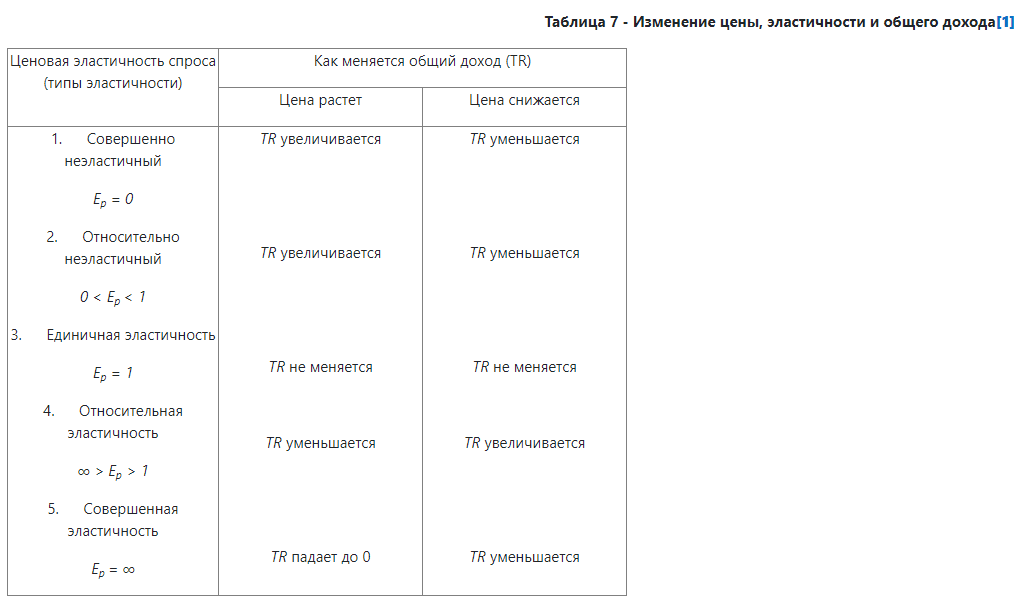

Эластичность помогает предвидеть динамику доходов фирм при изменении цен, но при условии, что остальные факторы, влияющие на доходы, остаются фиксированными.

В экономической теории используются следующие виды эластичности:

1) эластичность спроса по цене;

2) эластичность спроса по доходу;

3) эластичность предложения по цене;

4) перекрестная эластичность спроса по цене;

5) точечная эластичность спроса;

6) дуговая эластичность спроса;

7) эластичность соотношения цен и заработной платы;

8) эластичность технического замещения;

9) эластичность прямой линии.

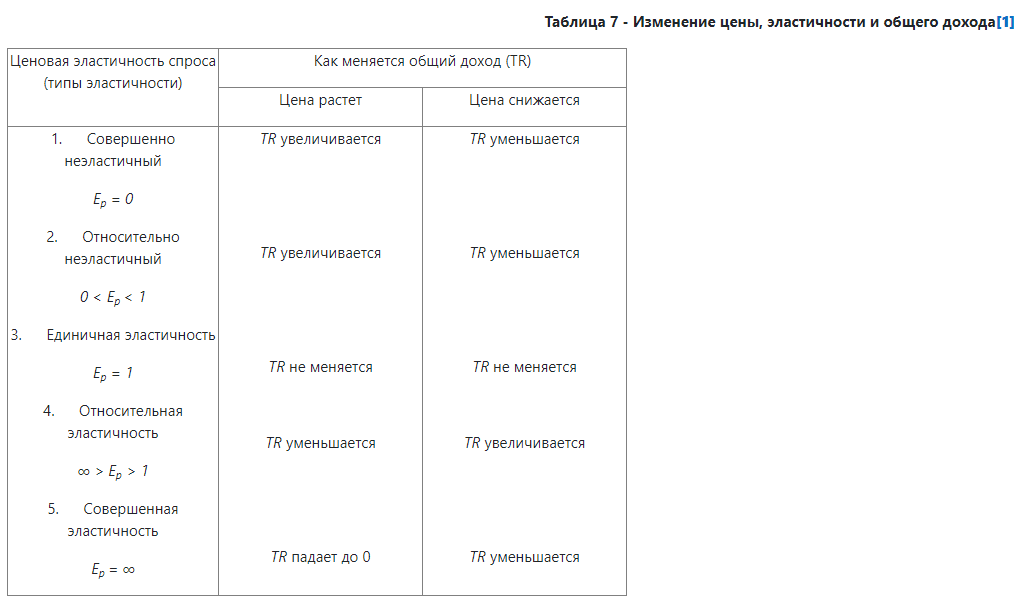

Одним из важнейших инструментов, используемых в принятии экономических решений, служат показатели эластичности спроса по цене и эластичности предложения по цене, на рассмотрении которых мы и остановимся.

Эластичность спроса по цене - показатель процента изменения объема спроса при изменении на 1% цены на товар вдоль данной кривой спроса на него. Эта величина измеряет чувствительность объема спроса к изменению цены товара при условии, что остальные факторы, влияющие на спрос, неизменны.

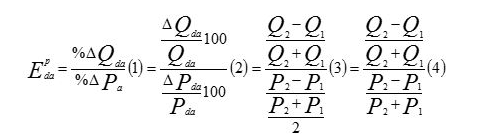

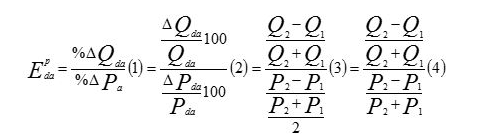

Эластичность спроса Еa на товар а по цене Ра можно рассчитать по следующей формуле:

где Qda – среднее значение нового и старого объема товара, или (Q2 – Q1) / 2,

Pda– среднее значение новой и старой цены, или (P2 – P1) / 2,

Q1 и Q2 - базовое и новое количество товара а, или Q2 – Q1 = ΔQda,

P1 иP2 – базовое и новое значение цены товара а, или P2 – P1 = Δ Pda.

При расчете эластичности спроса по цене можно использовать формулы (1), (2), (3), (4) в отдельности. Чаще всего используют формулы (1) и (3).

Величина эластичности спроса по цене выражается отрицательным числом, так как закон спроса предполагает, что для всякого изменения в цене изменение объема спроса является противоположным. Это значит, что если знаменатель положителен, то числитель имеет отрицательное значение, и наоборот. Экономисты игнорируют знак минус, а эластичность оценивают по абсолютному значению данной величины.

Эластичность спроса по цене у различных товаров может заметно различаться. Спрос на продукты первой необходимости (пища, одежда, жилище и т. д.) неэластичен. Поскольку они абсолютно необходимы для жизни, отказаться от их потребления нельзя вопреки росту цен. Предметы роскоши проявляют более высокую эластичность к изменению цены.

Факторы эластичности

Эластичность спроса по цене зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются следующие:

1. Наличие достаточного количества и качества товаров - субститов (заменителей), удовлетворяющих сходную потребность человека. В целом, чем больше по количеству и качеству субститутов, тем выше эластичность спроса на них. С другой стороны, спрос на товары и услуги, имеющие мало заменителей, является относительно неэластичным (например, услуги местной телефонной станции или электроосвещения).

2. Продолжительность временного периода, позволяющего потребителям адаптироваться к изменению цен. Как правило, эластичность увеличивается в течение более длительных временных интервалов, поскольку они повышают возможность для покупателей находить больше товаров-заменителей. Так, факты подтверждают, что, например, спрос на бензин является относительно неэластичным в короткий период времени, но

более эластичным в длительные периоды. Рост цен на бензин побуждает

многих покупать более экономичные по расходу горючего автомобили, чаще использовать общественный транспорт, менять место работы и т. д.

3. Доля потребительского бюджета, отведенного на покупку того или иного товара. Например, потребитель тратит значительную долю своего дохода на покупку дома или автомобиля. Спрос на товары, на которые затрачивается большая часть дохода, ощутимо влияет на эластичность спроса. А повышение цены на 10% на зубную пасту или карандаши мало скажется на бюджете потребителя и, следовательно, на эластичность спроса на подобные товары.

Эластичность предложения по цене, как и эластичность по спросу, играют большую роль в процессе принятия решений хозяйствующими субъектами. Эластичность предложения (EPsa) показывает чувствительность объема предложения к изменению цены данного товара, при условии постоянства всех других факторов, воздействующих на предложение.

Ее можно измерить при помощи формулы, аналогичной формуле эластичности спроса по цене. Единственное различие состоит в том, что здесь измеряется уровень эластичности вдоль кривой предложения, а не спроса. Поскольку объем предложения и цена находятся в прямо пропорциональной зависимости, кривая предложения имеет позитивный наклон. Предложение считается эластичным, если эластичность предложения ES > 1; неэластичным, когда Es < 1, и единичной, если Es = l.

Эластичность предложения также зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются товары-заменители и фактор времени. Однако в случае предложения оба фактора имеют несколько иную, чем в спросе, интерпретацию. В предложении товарами-заменителями являются те, на изготовление которых можно сравнительно легко перевести имеющиеся производственные ресурсы, например, перейти от производства ключей к домашним замкам к изготовлению гаечных ключей. Чем легче производственный ресурс переводится от изготовления одного товара к другому, тем выше будет эластичность предложения.

Аналогично со спросом эластичность предложения будет выше при более длительных временных интервалах. В более продолжительные периоды времени легче переводить производственные факторы от одного производства товара к другому, реагируя на изменение соотношения их цен. Реагируя на рост спроса, в коротком интервале времени предложение может быть увеличено лишь посредством более интенсивного применения наличных производственных ресурсов. Однако этот способ может расширить рыночное предложение лишь на сравнительно незначительный объем. Следовательно, в коротком периоде предложение малоэластично по цене. Существуют и другие факторы, влияющие на степень эластичности по цене предложения.

Эластичность предложения является важным элементом в принятии хозяйственных решений. Она показывает, как много вариантов в цене необходимо перебрать, чтобы адаптироваться к специфическим рыночным условиям, когда меняется спрос. Например, если институт, в котором вы учитесь, неожиданно увеличивает прием учащихся, то, в свою очередь, повысится спрос на жилье вблизи института. Последнее неизбежно приведет к росту рентной платы. Если предложение жилья в этом районе является эластичным, то плата за него изменится ненамного. А если предложение является неэластичным, то решение института принять больше учащихся значительно удорожает оплату жилья.

В заключение необходимо отметить, что эластичность в микроэкономическом анализе решает многие вопросы, среди которых наиболее важными являются такие, как анализ поведения потребителей и производителей, определения стратегии фирм и хозяйствующих субъектов в вопросах максимизации доходов и полезности, развития инструментария государственного регулирования экономики, прогнозирования изменений в расходах и доходов населения из-за изменения цены товаров и услуг и т. д.

Конец формы |

|

|

Скачать 0.51 Mb.

Скачать 0.51 Mb.

Кривая индивидуального спроса Q = f(P) имеет отрицательный наклон, по двум причинам:

Кривая индивидуального спроса Q = f(P) имеет отрицательный наклон, по двум причинам: