Доклад на тему БЖ. Инфекционные заболевания людей

Скачать 242.76 Kb. Скачать 242.76 Kb.

|

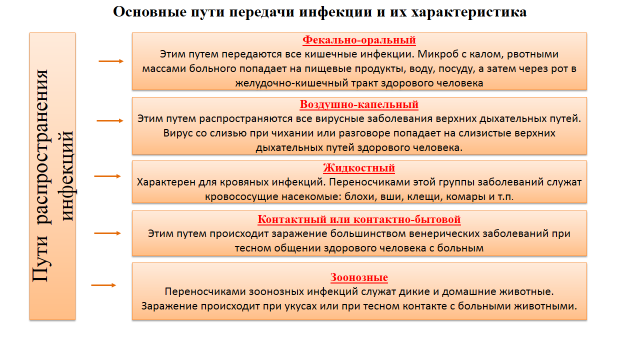

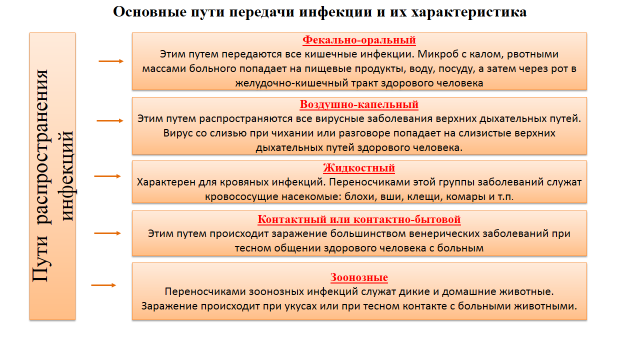

|

Доклад на тему: «Инфекционные заболевания людей» План 1. Характеристика процесса (Общие теоретические положения: понятие, классификация) ПОНЯТИЕ Инфекционные болезни — заболевания, вызываемые специфическими возбудителями:

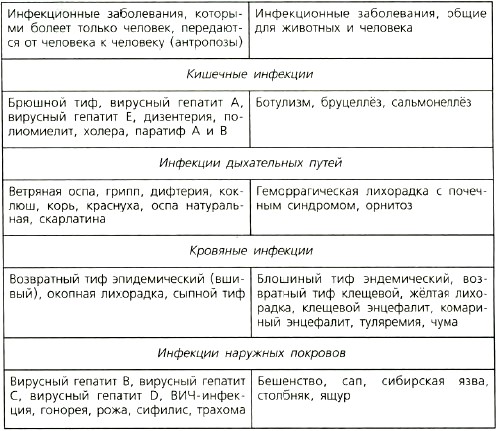

и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому человеку. Эпидемия - массовое распространение инфекционных заболеваний, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости. (среди населения одной страны) Пандемия - эпидемия, охватывающая несколько стран или материков. КЛАССИФИКАЦИЯ: В зависимости от основной локализации и входных ворот (входные ворота – орган или система органов организма человека, через которые происходит заражение), все инфекционные болезни выделены в основные группы  2. Причины Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни является внедрение в организм человека болезнетворных возбудителей и вступление их во взаимодействие с клетками и тканями организма. Иногда возникновение инфекционной болезни может быть вызвано попаданием в организм, главным образом с пищей, токсинов болезнетворных возбудителей. Рассмотрим основные пути передачи инфекции и их характеристику (слайд 3).  3. Действующие факторы опасности Инфекционные болезни могут возникать при наличии трех компонентов: болезнетворного микроорганизма – возбудителя, восприимчивого макроорганизма (человека), факторов, обеспечивающих передачу инфекции от зараженного организма к здоровому. Способность возбудителя вызывать инфекционные болезни зависит от способности внедряться в определенные органы и ткани, выделять токсины. Восприимчивость организма к инфекции определяется рядом биологических и социальных факторов – возраст, характер питания, условия жизни и т. д. Такие факторы, как голодание, однообразное нерегулярное питание, недостаток витаминов, белков в пище, переутомление, перегревание, переохлаждение, наличие глистных и других заболеваний, скученность населения благоприятствуют возникновению инфекционных болезней. Факторами передачи возбудителей являются различные элементы окружающей среды: вода, пищевые продукты, посуда, грязные руки (кишечная инфекция); с воздухом от больного человека при кашле, чиханье, разговоре (воздушно-капельная); при непосредственном контакте (грибковые болезни); передаются через кровососущих переносчиков. При кишечных инфекциях (дизентерия, брюшной тиф, холера, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции) возбудители попадают во внешнюю среду преимущественно с испражнениями больных и бактерионосителей, а в организм здорового человека – через рот с загрязненных рук, пищи, воды. В распространении кишечных инфекций большую роль в летнее время играют мухи. При кровяных инфекционных болезнях возбудители циркулируют в крови и не сообщаются с окружающей средой, передача возбудителей от больного к здоровому происходит только через кровососущих насекомых – переносчиков. Переносчиками являются комары (малярия, желтая лихорадка), вши (сыпной и возвратный тиф), клещи (клещевой энцефалит), блохи (чума, блошиный тиф). При инфекционных заболеваниях наружных покровов возбудители проникают в организм человека через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки, где часто и фиксируются. Заражение человека происходит как при непосредственном контакте с больным (венерические болезни), так и при пользовании постельными принадлежностями, полотенцами больных и другим (трахома, чесотка, грибковые заболевания кожи и т. п.). Различают антропонозы – инфекционные заболевания, свойственные только человеку, и заразиться ими можно только от человека. Это брюшной тиф, дизентерия, холера, натуральная оспа, дифтерия, корь и др. Большинству инфекционных болезней свойственна периодичность развития. Различают следующие периоды развития болезни: инкубационный (скрытый), начальный, период основных проявлений (разгара) болезни и период угасания симптомов болезни (выздоровление) (слайд 5). Инкубационный период – это промежуток времени от момента заражения до появления первых клинических симптомов заражения. Для каждой инфекционной болезни существуют определённые пределы продолжительности инкубационного периода, которые могут составлять от нескольких часов (при пищевых отравлениях) до одного года (при бешенстве) и даже нескольких лет. Например, инкубационный период при бешенстве составляет от 15 до 55 дней, но может иногда затянуться до года и больше. Начальный периодсопровождается общими проявлениями инфекционной болезни: недомоганием, часто ознобом, повышением температуры тела, головной болью, иногда тошнотой, т. е. признаками болезни, не имеющими сколько-нибудь чётких специфических особенностей. Начальный период наблюдается не при всех болезнях и длится, как правило, несколько суток. Период основных проявлений болезни характеризуется возникновением наиболее существенных и специфических симптомов данной болезни. В этот период может наступить смерть больного, или, если организм справился с действием возбудителя, болезнь переходит в следующий период – выздоровление. Период угасания симптомов болезни характеризуется постепенным исчезновением основных симптомов. Клиническое выздоровление почти никогда не совпадает с полным восстановлением жизнедеятельности организма. Выздоровлениеможет быть полным, когда все нарушенные функции организма восстанавливаются, или неполным, если сохраняются остаточные явления. 4. Последствия: 1) для жизни и здоровья; 2) для окружающей среды; 3) материальные. Экономические, экологические, социальные 5. Возможные способы профилактики Профилактика инфекционных заболеваний Профилактика инфекционных болезней – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний или устранение факторов риска. Эти мероприятия бывают общими (повышение материального благосостояния людей, улучшение медицинского обеспечения и обслуживания, устранение причин заболеваний, улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охрана окружающей среды и др.) и специальными (медико-санитарные, гигиенические и противоэпидемические).(слайд 8) Специальные мероприятия – противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия направленные на предупреждение, уменьшение размеров и последствий эпидемий. (слайд 9) Профилактика подразумевает проведение предупредительных мероприятий, направленных на повышение иммунитета организма человека для поддержания или выработки его невосприимчивости к инфекционным болезням. Для своевременной профилактики инфекционных заболеваний ведётся регистрация их возникновения. В нашей стране обязательной регистрации подлежат все инфекционные заболевания, в том числе туберкулёзом, брюшным тифом, паратифом А, сальмонеллёзом, бруцеллёзом, дизентерией, вирусными гепатитами, скарлатиной, дифтерией, коклюшем, гриппом, корью, ветряной оспой, сыпным тифом, малярией, энцефалитами, туляремией, бешенством, сибирской язвой, холерой, ВИЧ-инфекцией и др. Для предупреждения кишечных инфекций проводят выявление, изоляцию и лечение больных и бактерионосителей, дезинфекцию жилищ, борьбу с мухами. Каждому следует обязательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета; мыть фрукты и овощи и обдавать их кипятком перед употреблением, кипятить молоко, употреблять для питья только обеззараженную воду; предохранять продукты питания от мух. Некоторые инфекционные болезни (грипп и гриппоподобные заболевания) могут распространяться чрезвычайно быстро и охватывать большие количества людей. Поэтому в период эпидемии при появлении у больного кашля, насморка, при небольшом повышении температуры его следует изолировать дома и вызвать врача. Для профилактики кровяных инфекционных болезней проводят выявление и изоляцию заболевших, борьбу с кровососущими насекомыми, защиту людей от укусов кровососущих насекомых, используя механические средства защиты (защитные сетки, полог, спецодежду) и отпугивающие средства. Для профилактики инфекционных болезней наружных покровов проводят выявление и лечение больных. Необходимо строгое соблюдение гигиенического режима – пользование индивидуальным нательным постельным бельем, полотенцем и др. Для профилактики зоонозов проводят выявление и изоляцию или уничтожение больных животных, дезинфекцию мест содержания скота, борьбу с грызунами, насекомыми, проводят профилактические прививки лицам, работающим с животными, а также домашним животным. Для профилактики многих инфекционных болезней делают предохранительные прививки для создания невосприимчивости к инфекционным болезням путем предварительного введения в организм человека вакцин, анатоксинов, гамма-глобулинов, иммунных сывороток. Этим достигается выработка активного и пассивного иммунитета. Прививки проводятся в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям. К плановым прививкам, проводимым в определенном возрасте, относятся прививки против туберкулеза, дифтерии, полиомиелита, столбняка, паротита, а также прививки, проводимые в природных очагах инфекции, против туляремии, клещевого энцефалита. К прививкам по эпидемическим показаниям относятся прививки против гриппа, для повышения невосприимчивости населения при появлении опасности возникновения эпидемии этого заболевания. Родители должны знать, какие прививки их ребенку сделаны и какие предстоит провести и когда. Точность срока прививок необходимо соблюдать, потому что в указанные сроки они будут наиболее эффективны. Предохранительные прививки являются одним из важных средств борьбы с инфекционными болезнями. Благодаря им резко сокращены или практически ликвидированы такие инфекционные заболевания, как натуральная оспа, полиомиелит, возвратный тиф, чума. 6. Ликвидация последствий Основные мероприятия проводимые при ликвидации эпидемии (очага биологического заражения): 1. регистрация всех случаев заболевания инфекционной болезнью; 2. оповещение населения о инфекционной заболеваемости; 3. эпидемиологическое обследование или санитарно-эпидемиологическая разведка в эпидемиологическом очаге; 4. активное выявление, изоляция и госпитализация заболевших; 5. введение режимно-ограничительных мероприятий (карантин, обсервация); 6. экстренная неспецифическая и специфическая профилактика; 7. обеззараживание эпидемического очага (дезинфекция, дезинсекция, дератизация); 8. выявление бактерионосителей и усиленное медицинское наблюдение за населением в очаге; 9. усиление санитарно-разъяснительной работы. * Оповещение населения проводится при выявлении больных особо опасной инфекцией или групповых заболеваний острозаразными болезнями или если имеется установленный факт применения противником БС. *Санитарно-эпидемиологическая разведка или эпид обследование предполагаемого района заражения с отбором проб из внешней среды, отловом подозрительных насекомых, грызунов и т.д. Проводится группами эпидемиологической разведки (ГЭР). * Организация активного выявления больных, их изоляция и госпитализация. Своевременная и ранняя изоляция больного с проведением заключительной дезинфекции является кардинальной мерой предотвращающей распространение инфекции. При выявлении больных особо опасными инфекционными заболеваниями не позднее чем через 6-8 ч организуется проведение подворных (поквартирных) обходов по участковому принципу, с разделением участка на микроучастки. Работа на микроучастке осуществляется мед бригадой в составе: 1. врача, 2. двух медсестер, 3. двух дезинфекторов, 4. нескольких активистов (уполномоченных) от местного населения. На такую бригаду выделяют участок с населением до 2000 чел. Она обеспечивается укладкой для забора материала от больных, препаратами для экстренной профилактики, дез средствамими (1,5 л), специальными бланками, ей может придаваться автотранспорт. Помимо выявления больных и заподозренных на заболевание, подворные обходы проводятся для проверки осуществления госпитализации больных, массовых прививок, для наблюдения за сан состоянием жилищ и территории, осуществления санитарно-разъяснительной работы. Личный состав бригады работает в защитной одежде. Комплекты этой одежды хранятся в ЛПУ. Каждая бригада составляет поквартирные списки населения, проживающего на данной территории, включая приезжих. Поквартирные обходы проводятся не реже двух раз в сутки с обязательным измерением температуры тела у всех проживающих (термометрия проводится самими проживающими). Результаты термометрии заносятся в специальный журнал. При выявлении инфекционного больного, в квартире организуются мероприятия по изоляции больного и проведению текущей дезинфекции. После этого пациенты с повышенной температурой госпитализируются в провизорное отделение, а больные с симптомами, характерными для данного заболевания, - в инфекционный стационар. В конце дня каждая бригада заполняет специальную отчетную форму. Руководитель бригады обобщает полученные сведения и передает их в поликлинику, откуда они поступают в отдел здравоохранения района (города). * В зависимости от особенностей инфекции и эпидемиологической обстановки может организовываться карантин или обсервация. * Обеззараживание эпидемических очагов (дезинфекция, дезинсекция, дератизация). Оно включает в себя: - Обеззараживание территории, зданий и полную санитарную обработку населения. Проводится коммунально-технической службой. - Обеззараживание квартирных эпид очагов инфекции, одежды. Организуется силами госсанэпидслужбы, путем проведения текущей и заключительной дезинфекции. Дезинфекция - проводиться дезинфекционными группами. Группа в составе: ü дезинструктора, ü дезинфектора ü двух санитаров в течение рабочего дня способна обработать 25 квартир площадью 60 м2каждая. * Проведение населению экстренной неспецифической и специфической профилактики. Продолжительность курса экстренной неспецифической профилактики определяется временем, необходимым для выявления и идентификации возбудителя, составляет в среднем 2-5 суток. * Выявление бактерионосителей. Проводится внеплановое обследование всех декретированных групп населения (медработники; учителя; работники общепита, водоканала, бань и т.д.) * Проводится усиленное медицинское наблюдение за населением, личным составом спасательных формирований. * Усиление санитарно-просветительной работы. Для этого используется радио, телевидение, печать. 7. Вывод

Классифицируются инфекционные болезни по этиологии (вид возбудителя), по клиническому течению заболевания, по локализации процесса и источнику инфекции. В зависимости от вида возбудителя, инфекционные болезни разделены на такие основные группы:

По источнику и месту скопления (резервуару) возбудителя все инфекционные болезни принято классифицировать так:

Клиническая классификация подразумевает течение инфекционных болезней и разделяется:

В зависимости от основной локализации и входных ворот (входные ворота – орган или система органов организма человека, через которые происходит заражение), все инфекционные болезни выделены в основные группы:

2 ситуации в истории человечества, статистика. ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА. Инфекционные болезни – это группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями:

Учитель: Как вы думаете, какова причина возникновения инфекционной болезни? Ученик: Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни является внедрение в организм человека болезнетворных возбудителей и вступление их во взаимодействие с клетками и тканями организма. Учитель: Иногда возникновение инфекционной болезни может быть вызвано попаданием в организм, главным образом с пищей, токсинов болезнетворных возбудителей. Рассмотрим основные пути передачи инфекции и их характеристику (слайд 3).  Существует так же классификация основных инфекционных болезней(слайд 4). Инфекционные заболевания, которыми болеет только человек, передаются от человека к человеку (антропозы) Инфекционные заболевания, общие для животных и человека Кишечные инфекции Брюшной тиф, вирусный гепатит А, вирусный гепатит Е, дизентерия, полиомиелит, холера, паратиф А и В Ботулизм, бруцеллёз, сальмонеллёз Инфекции дыхательных путей Ветряная оспа, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, оспа натуральная, скарлатина Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, орнитоз Кровяные инфекции Возвратный тиф эпидемический (вшивый), окопная лихорадка, сыпной тиф Блошиный тиф эндемический, возвратный тиф клещевой, жёлтая лихорадка, клещевой энцефалит, комариный энцефалит, туляремия, чума Инфекции наружных покровов Вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, вирусный гепатит D, ВИЧ-инфекция, гонорея, рожа, сифилис, трахома Бешенство, сап, сибирская язва, столбняк, ящур Учитель: Большинству инфекционных болезней свойственна периодичность развития. Различают следующие периоды развития болезни: инкубационный (скрытый), начальный, период основных проявлений (разгара) болезни и период угасания симптомов болезни (выздоровление) (слайд 5). Инкубационный период – это промежуток времени от момента заражения до появления первых клинических симптомов заражения. Для каждой инфекционной болезни существуют определённые пределы продолжительности инкубационного периода, которые могут составлять от нескольких часов (при пищевых отравлениях) до одного года (при бешенстве) и даже нескольких лет. Например, инкубационный период при бешенстве составляет от 15 до 55 дней, но может иногда затянуться до года и больше. Начальный периодсопровождается общими проявлениями инфекционной болезни: недомоганием, часто ознобом, повышением температуры тела, головной болью, иногда тошнотой, т. е. признаками болезни, не имеющими сколько-нибудь чётких специфических особенностей. Начальный период наблюдается не при всех болезнях и длится, как правило, несколько суток. Период основных проявлений болезни характеризуется возникновением наиболее существенных и специфических симптомов данной болезни. В этот период может наступить смерть больного, или, если организм справился с действием возбудителя, болезнь переходит в следующий период – выздоровление. Период угасания симптомов болезни характеризуется постепенным исчезновением основных симптомов. Клиническое выздоровление почти никогда не совпадает с полным восстановлением жизнедеятельности организма. Выздоровлениеможет быть полным, когда все нарушенные функции организма восстанавливаются, или неполным, если сохраняются остаточные явления. Учитель: Эпидемия - массовое распространение инфекционных заболеваний, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости. (слайд 6) Пандемия - эпидемия, охватывающая несколько стран или материков. (слайд 7) Профилактика инфекционных заболеваний Профилактика инфекционных болезней – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний или устранение факторов риска. Эти мероприятия бывают общими (повышение материального благосостояния людей, улучшение медицинского обеспечения и обслуживания, устранение причин заболеваний, улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охрана окружающей среды и др.) и специальными (медико-санитарные, гигиенические и противоэпидемические).(слайд 8) Специальные мероприятия – противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия направленные на предупреждение, уменьшение размеров и последствий эпидемий. (слайд 9) Профилактика подразумевает проведение предупредительных мероприятий, направленных на повышение иммунитета организма человека для поддержания или выработки его невосприимчивости к инфекционным болезням. Для своевременной профилактики инфекционных заболеваний ведётся регистрация их возникновения. В нашей стране обязательной регистрации подлежат все инфекционные заболевания, в том числе туберкулёзом, брюшным тифом, паратифом А, сальмонеллёзом, бруцеллёзом, дизентерией, вирусными гепатитами, скарлатиной, дифтерией, коклюшем, гриппом, корью, ветряной оспой, сыпным тифом, малярией, энцефалитами, туляремией, бешенством, сибирской язвой, холерой, ВИЧ-инфекцией и др. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам. (слайд 10) Такими агентами могут быть бактерии, вирусы, некоторые ядовитые вещества растительного и животного происхождения и другие продукты, чужеродные для организма. Иммунитет обеспечивается комплексом защитных реакций организма, благодаря которым поддерживается постоянство внутренней среды организма. Различают два основных вида иммунитета: врождённый и приобретённый. (слайд 11) Врождённый иммунитет передаётся по наследству, как и другие генетические признаки. (Так, например, есть люди, невосприимчивые к чуме рогатого скота.) Приобретённый иммунитет возникает в результате перенесённой инфекционной болезни или после вакцинации1. Приобретённый иммунитет по наследству не передаётся. Он вырабатывается лишь к определённому микроорганизму, попавшему в организм или введённому в него. Различают активно и пассивно приобретённый иммунитет. Активно приобретённый иммунитет возникает в результате перенесённого заболевания или после вакцинации. Он устанавливается через 1-2 недели после начала заболевания и сохраняется относительно долго – годами или десятками лет. Так, после кори остаётся пожизненный иммунитет. При других инфекциях, например, при гриппе, активно приобретённый иммунитет сохраняется относительно недолго – в течение 1-2 лет. Пассивно приобретённый иммунитет может быть создан искусственно – путём введения в организм антител2(иммуноглобулинов), полученных от переболевших какой-либо инфекционной болезнью либо вакцинированных людей или животных. Пассивно приобретённый иммунитет устанавливается быстро (через несколько часов после введения иммуноглобулина) и сохраняется непродолжительное время – в течение 3-4 недель. Общие понятия об иммунной системе Иммунная система – это совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих развитие иммунного ответа и защиту организма от агентов, обладающих чужеродными свойствами и нарушающих постоянство состава и свойств внутренней среды организма. (слайд 12) К центральным органам иммунной системы относятся костный мозг и вилочковая железа, к периферическим – селезёнка, лимфатические узлы и другие скопления лимфоидной ткани. (слайд 13) Иммунная система мобилизует организм на борьбу с патогенным микробом, или вирусом. В теле человека микроб-возбудитель размножается и выделяет яды – токсины. Когда концентрация токсинов достигнет критической величины, проявляется реакция организма. Она выражается в нарушении функций некоторых органов и в мобилизации защиты. Болезнь чаще всего проявляется в повышении температуры, в учащении пульса и в общем ухудшении самочувствия. Иммунная система мобилизует специфическое оружие против возбудителей инфекции – лейкоциты, которые вырабатывают активные химические комплексы – антитела. «Испанка» Это тяжелая форма гриппа. Особенно широко была распространена в годы Первой мировой войны. В 1918–1919 гг. ею были заражены в мире около 550 миллионов человек. Каждый десятый из них погиб. Это сделало ее одной из самых больших катастроф в истории человечества. Больше всего погибло от нее в Европе именно в России. Около трех миллионов человек стали ее жертвами в России, тогда это количество составляло около 3,4% от всего населения страны. Для сравнения, в Германии от «испанки» погибли 600 тысяч, в Англии – 250 тысяч, в Австрии – 40 тысяч. Эпидемия смертельного гриппа охватила всю страну. В Петрограде в 1918 году каждый второй, болевший «испанкой», умирал. В Киеве зафиксировано 700 тысяч случаев заражения. От «испанки» погибли один из лидеров советской России Яков Свердлов и кинозвезда тех лет Вера Холодная. «Испанка» считается матерью многих современных штаммов вируса гриппа. Например, свиной грипп, от которого в 2009 году погибло 12 тысяч человек, является ее «родственником». Эпидемия «испанки» была вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа в истории человечества. В 1918—1919 годах, за какие-то восемнадцать месяцев, умерло до 100 миллионов человек или 5% населения Земли. Переболели же «испанкой» около 30% населения планеты. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро затмила это крупнейшее кровопролитие по масштабу жертв. В Барселоне ежедневно умирали 1200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Испанский грипп или "испанка" Самая массовая и смертельная пандемия гриппа за всю историю человечества. Свое название грипп приобрел по месту первого появления - Испании, где к маю 1918 года им уже болело около 9 миллионов человек. Первая мировая война и связанные с ней перемещения миллионных армий способствовали почти мгновенному распространению вируса по всей земле: от Аляски и Гренландии до Австралии и джунглей Амазонки. Технический прогресс, так воспеваемый учеными того времени, тоже сделал свое дело: поезда, корабли и дирижабли растиражировали вирус так быстро, что за первые 30 недель своего существования во всем мире вирус погубил более 35 миллионов человек. Всего же "испанкой" переболело около 600 миллионов или почти треть населения планеты, а умерло по разным данным от 60 до 100 миллионов человек. В России умерло около 3 миллионов человек, в том числе таких видных, как легенда немого кино Вера Холодная, революционер Яков Свердлов, инженер Леонид Капица. В мире жертвами гриппа стали такие известные личности, как поэт Гийом Аполлинер, философ и социолог Макс Вебер. Случаи смерти на улицах в крупных городах мира были так обыденны, что прохожие даже не оборачивались, а количество траурных и похоронных процессий напоминало ужасный и пугающий парад. Известна история про одного гробовщика из Нью-Йорка, который за один месяц заработал 150 тысяч долларов! Правда, воспользоваться этой суммой он не успел - умер от гриппа. В 2009 году испанка вновь появилась, правда, в более легкой форме. Штамм H1N1, известный в начале ХХ века как "испанка" нынче поменял название на "свиной грипп", и лечится как другие виды гриппа. в результате эпидемии после Первой мировой войны из 200 миллионов заразившихся умерли 42 млн человек. Впервые вспышка этой болезни была задокументирована в 1976 году в соседних районах Судана и Заира. Забволевание получило имя по названию реки в том районе Африки. Вирус Эбола невероятно заразен, уровень смертности при лихорадке достигает 90% даже в наше время. Ни специфического лечения, ни вакцины от Эбола до сих пор не существует. Еинственный способ контролировать вспышки эпидемии – жёсткий карантин. И, не смотря на это, в 2014 году в Западной Африке разразилась сильнейшая в истории эпидемия лихорадки Эбола. Число жертв уже перевалило за тысячу. | ||||||||||||||||

| Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке | |

Эпидемическая обстановка в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне и Мали на 21 января 2015 года | |

| Дата | декабрь 2013 — 29 декабря 2015 |

| Дата начала | декабрь 2013 |

| Место | Западная Африка (Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне), Великобритания[1][2][3][4] |

| Жертвы | |

| Заболело / умерло (на 13 декабря 2015):[5] Всего – 28 640 / 11 315 | |

| Погибшие | 10 704[8] |

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года, выйдя за пределы страны и распространившись на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали. Случай уникален тем, что эпидемия этой лихорадки началась в Западной Африке впервые, вследствие чего врачи в затронутых странах не имеют опыта борьбы с ней, а среди населения возможны возникновение паники и распространение дезинформации[9]. Различные национальные и международные организации, в том числе Центр по контролю и профилактике заболеваний США, Европейская комиссия, Роспотребнадзор, Экономическое сообщество стран Западной Африки, направили средства и персонал, чтобы помочь гвинейскому правительству противостоять эпидемии. По словам Кэйдзи Фукуды (англ.), генерального директора ВОЗ по безопасности в области здравоохранения, эта вспышка — сильнейшая из всех вспышек лихорадки Эбола в их практике[9].