Испытание эластичности резин по отскоку. Испытание эластичности резин по отскоку Определение эластичности на упругомере умр2

Скачать 434.24 Kb. Скачать 434.24 Kb.

|

|

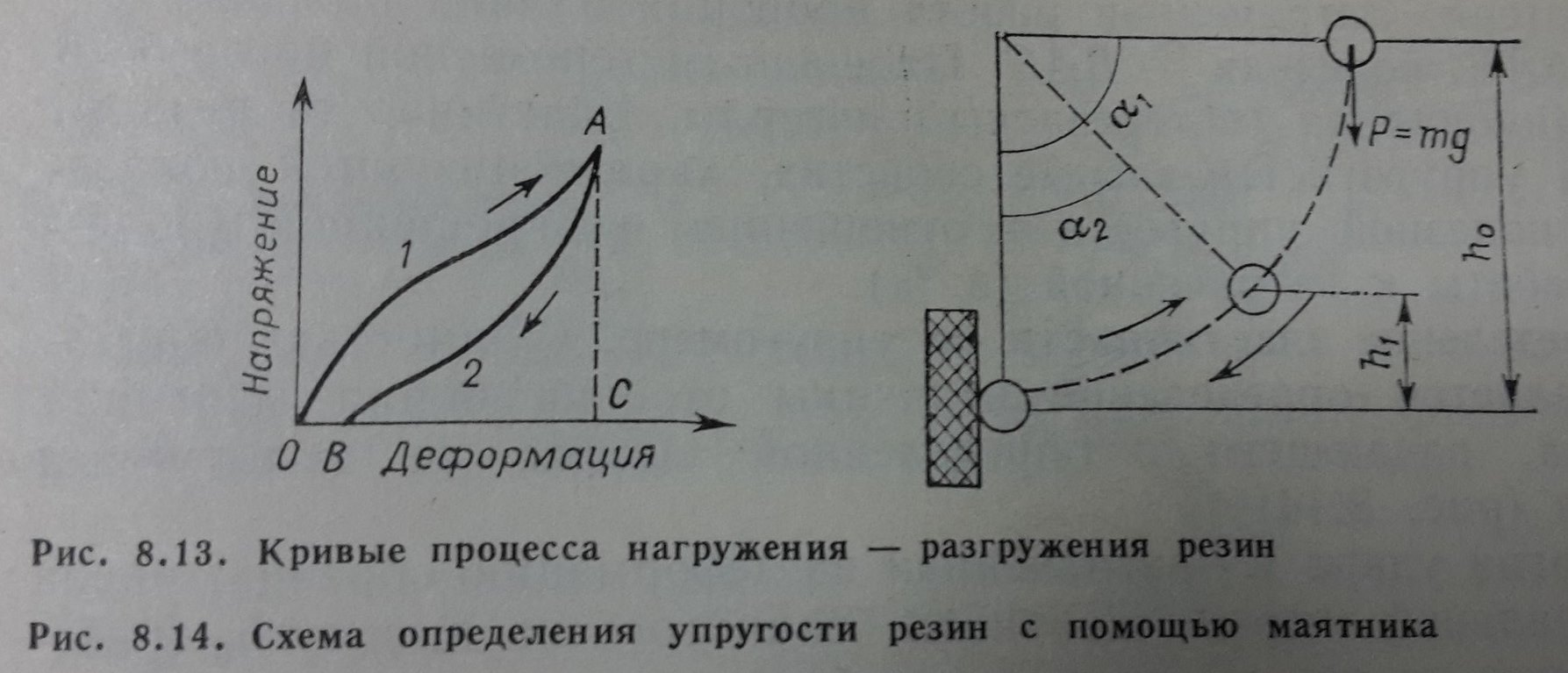

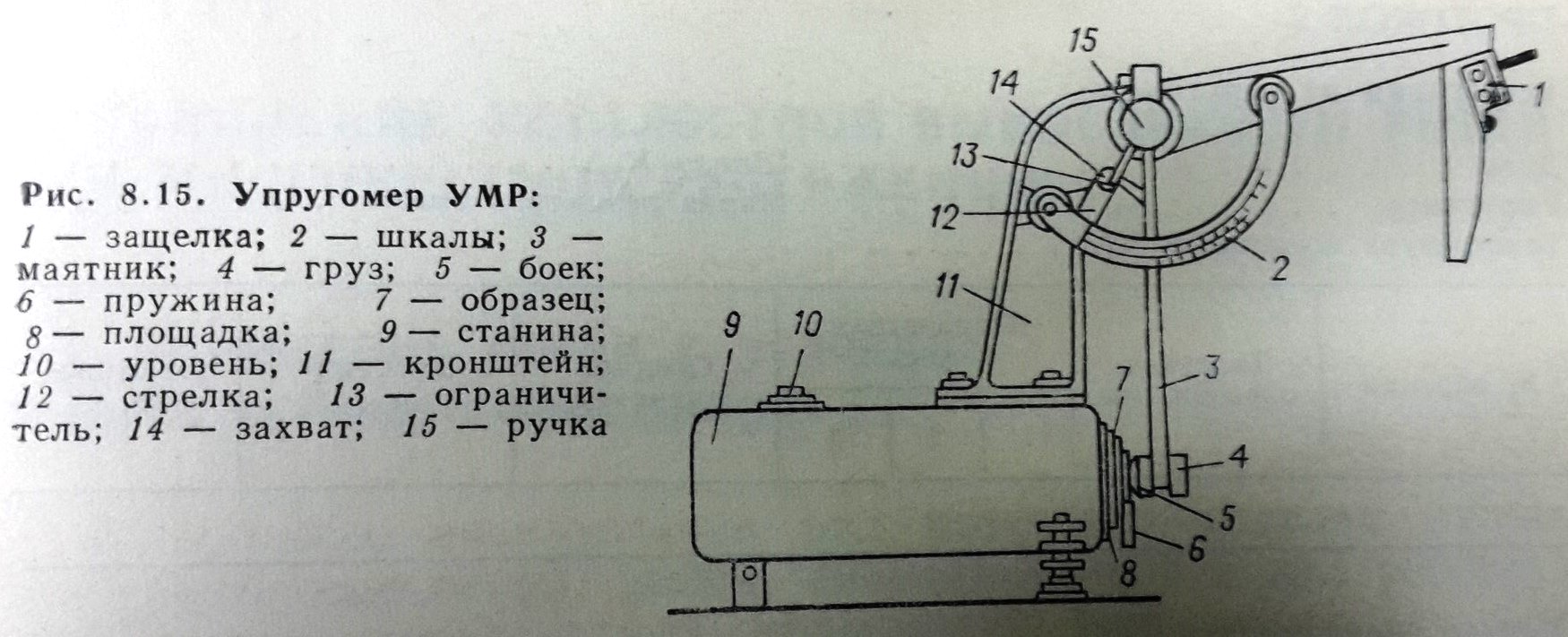

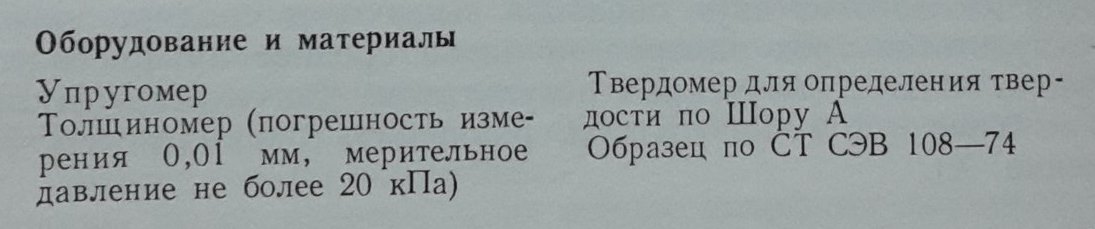

Испытание эластичности резин по отскоку Определение эластичности на упругомере УМР-2 Эластичность – способность резин возвращать часть энергии, сообщенной при ударах, толчках и других кратковременных воздействиях. Потери энергии при этом связаны с характерным для резин явлением гистезиса. механическая энергия, затраченная на деформацию, частично возвращается при разгрузке образца благодаря обратимости деформации. Потеря возвращенной упругой энергии, по сравнению с затраченной механической, объясняется необратимым рассеянием ее в виде тепловой энеогии вследствии процессов внутреннего трения в материале – гистезисом. При повторных деформациях потери энергии уменьшаются и устанавливаются практически постоянными, поскольку структурные изменения, происходящие в резине при однозначных повторяющихся деформациях, стабилизируются.  На рисунке графически изображен один цикл процесса нагружение – разгружение. Если оба процесса проводить очень медленно( чтобы успевала проходить релаксация), обе кривые сольются, гистезиса не происходит и возвращенная работа будет равна затраченной. На практике циклы деформации проводятся достаточно быстро и гистерезис неизбежен. Кривые позволяют оценить затраченную и возвращенную энергию, а также гистерезисные потери. Затраченная работа пропорциональна площади фигуры ОАС, полезная – ВАС. Площадь гистерезисной петли ОАВ пропорциональна гистерезисным потерям. Эластичность резины, или ее упругогистерезисные свойства, характеризуются показателем полезной упругости – отношением возвращенной (полезной) работы к затраченной (в %). При одних и тех же условиях и методике испытания показатель упругогистерезисных свойств зависит только от структуры и состава резины. Натуральный каучук обладает малыми гистерезисными потерями. У синтетических каучуков гистерезис усиливают: нерегулированное строение молекул каучука; наличие в молекулярной цепи тяжелых боковых полярных групп (хлоропропеновый каучук, скн); наличие бензольного кольца (стирольный каучук); увеличение молекулярной массы. Для всех видов каучука гистерезис усиливают наполнение активными наполнителями и увеличение степени вулканизации. Определяя гистерезис, можно сравнивать эксплутационные характеристики резины, а также проводить контроль качества резины. Упругогистерезисные свойства можно определять на разрывной машине растяжением образца до определенной деформации и последующей его разгрузкой при обратном ходе нижнего зажима. Определение эластичности на упругомере. Сущность испытания является определение величины отскока бойка маятника прибора, падающего с определенной высоты на испытуемый образец. Энергия удара W, затраченная на деформацию образца, равна потенциальной энергии маятника, поднятого на высоту h0 (работой трения оси маятника пренебрегают); W=mgh0 где m – масса маятника; g – ускорение силы тяжести; h0 – высота падения. Энергия W1 возвращенная образцом, равна; W1=mgh1 где h1 – высота отскока маятника от образца. Эластичность Э, или полезная упругость при отскоке, выражается отношением возвращенной энергии к затраченной (%) Э=(W1/W)*100=(h1/h0)*100=(1-cos a1/1-cos a2)*100 где а1- угол падения маятника; а2-угол отскока маятника. Для испытания образцов при повышенной или пониженной температуре упругомер устанавливают в термокамеру. Основном узлом применяемых для испытаний по СТ СЭВ 108-74 упругомеров УМР-0,1 и У-0,05 является маятник, который с помощью защелки 1 может быть закреплен в двух положениях под углом 90 и 60 к вертикали. В соответствии с этим прибор снабжен двумя шкалами 2, отградуированными в единицах эластичности. Первая шкала (Н=1), градуированная (в%) по формуле (h1/h0)*100 . Радиус закругления бойка 7,5 мм; потери энергии маятника за счет трения не более 2%. Скорость удара маятника 2-0,04+0,3 м/с, высота падения 250мм. Прибор может иметь температуру до 2000С, прогрев 10 мин.  Образцами служат цилиндрические диски или прямоугольные параллелепипеды толщиной (+/-0,25) мм и диаметром( или стороной) не менее 40мм. Поверхность образцов после вулканизации в форме должна быть гладкой без видимых на глаз дефектов, посторонних включений и загрязнений. Испытания производятся не менее чем на двух образцах с твердостью по Шору А 30-85. Образцы выдерживают после вулканизации не менее 6ч и кондиционируют при (23+/-2) 0С не менее 1ч.  Подготовка к работе: Измеряют толщиномером толщину образца в трех точках и определяют среднее арифметическое значение. Определяют твердость по Шору А. Температура испытания (23+/-2) или (100+/-2) 0С; Проверяют установку пружинного захвата 14; стрелка 12 при нуле шкалы 2, а при исходном положении маятника – на делении 100 Проведение работы: Образец 7 помещают на площадку 8 так, чтобы точки удара были на растоянии от его краев не менее 10мм. Перемещение образца по площадке во время испытания не допускается. Образец плотно прижимают пружинами 6. Нажатием на конец защелки 1 освобождают маятник, при отскоке от образца его ловят рукой, не давая продолжать совершать повторные затухающие колебания, и с помощью ручки 15 выводят его каждый раз в верхнее исходное положение. В следствии наблюдающего у резин эффекта размягчения тремя ударами производят стабилизацию образцов, позволяющую получит более близкие показатели испытания. Затем устанавливают стрелку в нулевое положение, выполняют четвертый удар маятника по образцу и фиксируют положение стрелки на соответствующей шкале, принимая его за показатель эластичности образца. На одном образце определение эластичности проводят не менее чем в трех точках. Для каждого из двух образцов вычисляют среднее значение из результатов трех замеров, а затем среднее арифметическое значение из двух полученных результатов. Допускается отклонение не более +/-5%. |