Использование энергии Солнца в энергетике. СЭС2 — копия. Использовании энергии Солнца в энергетике

Скачать 1 Mb. Скачать 1 Mb.

|

|

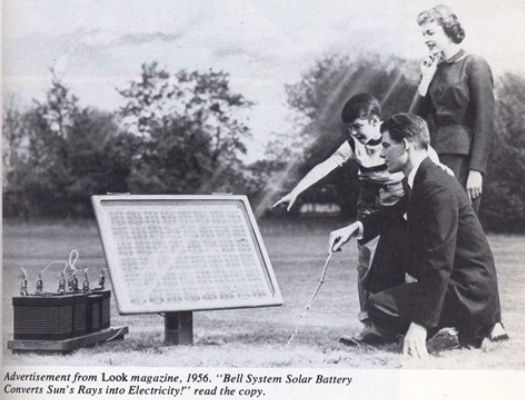

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Институт Энергетики Высшая школа энергетического машиностроения ________________________________________ Отчет Дисциплина: Современные энергетические технологии Тема: Использовании энергии Солнца в энергетике Выполнили: студенты гр. ------ ------ Принял: ------ Санкт-Петербург 2022 СодержаниеОтчет 1 Содержание 2 Введение Энергия является одним из важнейших элементов существования всего живого на Земле. Она используется всеми живыми существами для выполнения какой-либо деятельности, движения или развития. Вся биосфера многие миллионы лет надежно работает на солнечной энергии, которая улавливается растениями и запасается в виде органических соединений, которые затем используются в качестве «источника энергии» в виде пищи для животных, в том числе и для людей. Человек же, в процессе эволюции, а затем и в результате научно-технического прогресса и получения новых знаний, научился получать энергию при помощи ископаемого топлива, т.е. из тех запасов, которые были созданы здесь за миллионы лет до нас растениями. Но на сегодняшний день всё более остро встает вопрос об ограниченности запасов источников энергии – ископаемое топливо потребляется со скоростью, в несколько раз превышающей скорость их создания. Более того, весь процесс использования ископаемого топлива, от добычи до сжигания, крайне отрицательно влияет на нашу окружающую среду, создавая парниковый эффект. Это является очень существенной проблемой, требующей срочного решения для недопущения окончательного загрязнения планеты и возникновения необратимых процессов, угрожающих уничтожить цивилизацию в нашем привычном понимании. Из-за этого всё больше возрастает спрос на альтернативные источники энергии, способные либо сократить выбросы вредных веществ до минимума, либо и вовсе иметь отрицательные показатели эмиссии, при этом не создавая дефицита в электроэнергии и не приводя к энергетическому кризису. В наше время важнейшим видом энергии является электрическая энергия, которую просто распространять, использовать, а также можно легко преобразовать во все другие формы энергии. Однако бОльшая часть электрической энергии по-прежнему производится на тепловых электростанциях, которые имеют относительно низкую эффективность и в основном используют ранее упомянутое ископаемое топливо в качестве источников энергии. Сегодня считается, что каждый час на земную поверхность попадает достаточно энергии от Солнца, чтобы обеспечить потребности человечества в энергии на целый год. Удивительно, что солнечный свет так легко и повсеместно доступен на Земле в неограниченном количестве (не считая изменения времени суток), но до последнего времени мы почти не использовали его как источник энергии. Сейчас солнечная энергетика считается одним из наиболее динамично развивающихся отраслевых секторов, давая человечеству надежды на решение перечисленных выше проблем. С экологической точки зрения использование солнечной энергии также очень выгодно, так как она не производит никаких отходов, а при ее использовании воздух не загрязняется вредными выбросами. 1 История развития солнечной энергетики Фотогальванический эффект был открыт в 1839 году французским физиком Александре-Эдмондом Бекверелем. Немногим позже англичанин Уиллобай Смит и немец Генрих-Рудольф Герц независимо друг от друга открыли фотопроводимость селена и ультрафиолетовую фотопроводимость. Эти открытия по существу ознаменовали начало антропогенного — в отличие от природного — использования солнечного излучения. В 1888 году в США было запатентовано первое «устройство утилизации солнечного излучения», но спроса оно не возымеет до второй половины XX века. Тогда были построены первые теплоэлектростанции, где теплоноситель нагревался за счет прямого солнечного излучения, а турбоэлектрогенератор приводил в действие образующийся в котле пар. По мере накопления знаний и продвижения от теории к практике возник вопрос рентабельности солнечной генерации. В 1954 году удалось произвести кремниевые фотоэлектрические элементы, имеющие невероятный по тем меркам КПД 6% и способные генерировать достаточно энергии от солнца для работы повседневного электрического оборудования.  Рисунок 1 – Реклама из журнала Look, 1956 год. “Солнечная батарея Bell System преобразует солнечные лучи в электричество” В 1957 году началось использование фотогальванических элементов в качестве источника энергии на искусственных спутниках Земли. Первый искусственный спутник с ними был запущен через год. Поначалу задачи солнечной энергетики не простирались дальше энергообеспечения локальных объектов, например, труднодоступных или удаленных от центральной энергосистемы. В 1980-х годах были построены первые пробные солнечные фотоэлектрические электростанции. В 1999 году солнечные батареи достигли мощности 1 ГВт по всему миру, а в 2004-2005 гг. произошел рост фотоэлектрического рынка на 42%. КПД современных кремниевых полупроводниковых генераторов равен уже 15-24% благодаря чему сегодня наблюдается устойчивый спрос. В прошлом веке 10-мегаваттные солнечные электростанции (СЭС) были созданы в США, Франции, Испании, Италии и других «солнечных» странах. 2 Классификация солнечных электростанций В настоящее время солнечные электростанции (СЭС) делятся на следующие типы: башенные тарельчатые параболоцилиндрические концентраторные солнечно-вакуумные комбинированные 2.1 Башенные электростанции В основе башенных электростанций изначально лежал принцип испарения воды под действием солнечного излучения. Расположенная в центре такой станции башня, имеет на вершине резервуар с водой, который окрашен в черный цвет для наилучшего поглощения как видимого излучения, так и тепла. Вокруг башни устанавливаются сотни гелиостатов, функция которых — направлять отраженное солнечное излучение точно на емкость с водой. Водяной пар здесь используется в качестве рабочего тела. В башне имеется насосная группа, функция которой — доставлять воду в резервуар. Пар, температура которого превышает 500 °C, вращает турбогенератор, расположенный на территории станции. Вместо воды на более современных станциях может использоваться щелочная соль – теплоноситель с очень высокой теплоёмкостью. С её помощью солнечное тепло можно резервировать и впоследствии производить из него электроэнергию даже в ночное время, передавая тепло от соли к воде.  Рисунок 2 – Башенная солнечная электростанция 2.2 Тарельчатые электростанции Принципиально электростанции данного типа похожи на башенные, однако конструктивно отличаются. Здесь используются отдельные модули, каждый из которых генерирует электричество. Модуль включает в себя и отражатель, и приемник. На опоре устанавливается параболическая сборка из зеркал, формирующих отражатель. Отражатель состоит из десятков зеркал, каждое из которых настроено индивидуально. В фокусе параболоида расположен приемник (которым может быть двигатель Стирлинга), совмещенный с генератором, либо резервуар с водой, которая превращается в пар, а пар вращает турбину.  Рисунок 3 – Тарельчатая солнечная электростанция 2.3 Параболоцилиндрические концентраторные электростанции Работа данного типа СЭС также осуществляется по принципу концентрации отраженных лучей. Зеркало в форме параболического цилиндра, до 50 метров в длину, располагается в направлении север-юг, и вслед за движением солнца вращается. В фокусе зеркала закреплена трубка, по которой движется жидкий теплоноситель. После того, как теплоноситель достаточно разогрелся, в теплообменнике тепло передается воде, где пар опять же вращает генератор.  Рисунок 4 – Параболоцилиндрические концентраторные солнечные электростанции 2.4 Фотоэлектрические электростанции Весьма популярны и распространены в современном мире, особенно в городской среде на крышах зданий или машин, делая их энергообеспеченными. Промышленные же фотоэлектрические станции способны обеспечить электроснабжение небольших городов. Принцип действия таких станций прост. Энергия фотонов света преобразуется в ток в кремниевой пластине, внутренний фотоэффект в этом полупроводнике давно изучен и взят на вооружение производителями солнечных батарей. Но кристаллический кремний, дающий КПД 24% – не единственный вариант. Одна из новейших разработок, индиево-галлий-арсенидный элемент, позволяет увеличить КПД до 45%.  Рисунок 5 – Фотоэлектрические солнечные электростанции 2.5 Солнечно-вакуумные электростанции Абсолютно экологически безопасный тип солнечных станций без использования теплоносителей. В качестве принципа используется естественный поток воздуха, возникающий благодаря перепаду температур (воздух у поверхности земли разогревается, и устремляется вверх). Сооружается оранжерея, представляющая собой накрытый стеклом участок земли. Из центра оранжереи выступает башня, высокая труба, в которой установлена турбина генератора. Солнце разогревает оранжерею, и воздух устремляясь через трубу вверх, вращает турбину. Тяга сохраняется постоянной, пока солнце разогревает воздух в закрытом стеклом объеме, и даже ночью, пока поверхность земли сохраняет тепло. Однако данная технология является пока ещё “сырой”, из-за чего генерация электричества получается невысокой – от 50 до 200 кВт на экспериментальных СЭС, а элементы конструкции в свою очередь подвержены коррозии и ржавчине.  Рисунок 6 – Солнечно-вакуумная солнечная электростанция 2.6 Комбинированные солнечные электростанции Комбинированными СЭС являются электростанции, в которых к теплообменникам подключают коммуникации горячего водоснабжения, отопления, в общем нагревают воду для различных нужд. К комбинированным станциям относятся и совмещенные решения, когда параллельно солнечным батареям работают концентраторы. Часто комбинированные солнечные электростанции оказываются единственным решением для альтернативного электроснабжения и отопления частных домов.  Рисунок 7 – примеры комбинированных солнечных электростанций 3 Достоинства и недостатки использования солнечной энергии Сильные стороны солнечной энергетики всем очевидны и в пояснениях не нуждаются. К ним относятся: Фактически нескончаемые ресурсы, чего нельзя сказать об ископаемом топливе – продолжительность существования Солнца оценивается учеными примерно в 5 млрд. лет; Использование солнечной энергии не грозит выбросами парниковых газов, глобальным потеплением и общим загрязнением окружающей среды, т.е. не влияет на экологический баланс планеты; Фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт за год производит порядка 2 млн. кВт.ч. Тем самым предотвращается эмиссия углекислого газа по сравнению с топливной электростанцией в следующих объемах: на газе – приблизительно 11 тыс. тонн; на нефтепродуктах – 1,1-1,5 тыс. тонн; на угле – 1,7-2,3 тыс. тонн. К недостаткам же можно приписать: Всё ещё недостаточно высокий КПД; Высокая себестоимость киловатт-часа – проблема использования любого возобновляемого источника энергии; Неконтролируемое рассеивание большого количества солнечных излучений у поверхности Земли; Вопрос с утилизацией отработанных элементов, который пока ещё остается открытым; Недостаточная степень изученности солнечной энергетики для наиболее эффективного производства электроэнергии по сравнению с традиционной. В последующем из-за быстрого развития науки и всё более растущего интереса общества к проблеме глобального потепления решение этих проблем – вопрос лишь времени.  Рисунок 8 – самая большая в мире солнечная электростанция «Уарзазат», Морокко |