АиГ экзамен. Изменения в иммунной системе и изменения обмена веществ в организме беременной женщины

Скачать 499.07 Kb. Скачать 499.07 Kb.

|

|

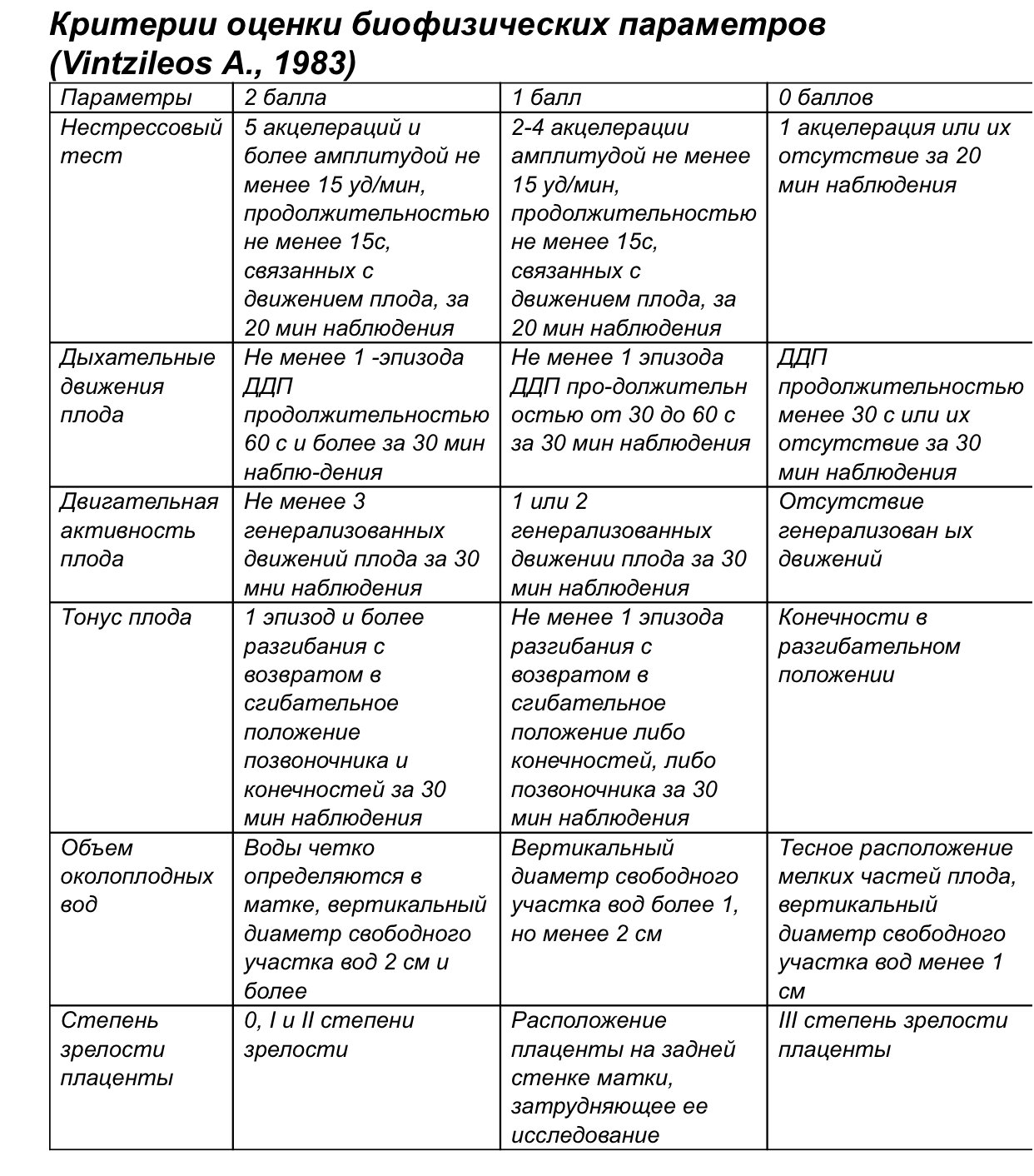

Изменения в иммунной системе и изменения обмена веществ в организме беременной женщины. Изменения в иммунной системе матери при беременности в первую очередь направлены на обеспечение развития антигенно-чужеродного плода, который является аллотрансплантатом для организма матери. В обычных условиях чужеродные ткани отторгаются организмом. Однако на протяжении нормальной беременности этого не наблюдается, плод сохраняется и развивается. Отторжение плаценты и изгнание плода происходит только в родах. Решающая роль в этих событиях принадлежит иммунной системе. Во время беременности происходит повышение содержания кортизола, эстрогенов, прогестерона; хорионический гонадотропин (ХГ) способствует снижению функции клеточного звена иммунитета (Т-система) — возникает состояние физиологической иммуносупрессии, т.е. клетки, ответственные за отторжение, угнетены, они активируются перед родами с 38-й недели беременности. К тому же этому звену принадлежит решающая роль в борьбе с вирусной и грибковой инфекцией. Гуморальное звено иммунной системы (В-система) функционирует активно, осуществляя контроль за постоянством внутренней среды организма и образуя аутоантитела к измененным структурам плаценты, матки, почек, печени, сосудов и клеточных мембран. Этому звену принадлежит решающая роль в борьбе с бактериальной инфекцией. Совместные действия клеточного и гуморального звена определяют активность иммунной системы в целом в защите организма от инфекций. Угнетение специфических иммунных реакций у беременной частично компенсируется усилением факторов неспецифической защиты организма. Происходит активация системы фагоцитов, усиление хемилюминесцентного ответа нейтрофилов и моноцитов. Увеличение продукции активных форм кислорода у беременных способствует усилению противоинфекционной защиты. Активность иммунной системы в целом при нормальной беременности несколько снижена. Это определяет повышенную предрасположенность беременной к заболеваниям инфекционными болезнями. Особо чувствительны беременные к вирусной инфекции. С закономерностью функционирования иммунной системы при беременности связана и особенность течения инфекций: они приобретают рецидивирующий характер. Наличие той или иной инфекции у матери чревато внутриутробным инфицированием плода, поэтому мнение о том, что принимать таблетки во время беременности вредно, т.к. они могут повредить плоду, не только не верно, но и вредно как для самой женщины, так и для ее будущего ребенка. Любая инфекция требует самого тщательного и настойчивого лечения. Обменные процессы в организме беременных. Обмен веществ во время беременности довольно интенсивен. Во второй половине беременности значительно повышается ассимиляционные процессы. Белковый обмен.Происходит накопление белковых веществ в организме женщины. Эти белки используются для роста матки и молочных желез, построения организма плода, часть откладывается в виде запаса, который используется после родов в связи с кормлением грудью. Углеводный обмен.Углеводы являются энергетическим материалом при беременности. Они хорошо усваиваются. Концентрация сахара в крови обычно нормальная. Углеводы в виде гликогена откладываются в печени, мышцах тела, а также в плаценте и мускулатуре матки. Углеводы из организма матери через плаценту переходят к плоду (в виде глюкозы). При перегрузке организма углеводами у беременных иногда появляется сахар в моче – это объясняется повышением проницаемости почечного эпителия. Минеральный и водный обмен. Во время беременности происходит задержка солей кальция в организме и их расходование на построение костной системы плода. Усиливается усвоение фосфора, который необходим для построения нервной и костной системы плода, а также для синтеза белков в организме матери. От матери к плоду переходит железо, являющееся основной частью гемоглобина. В период внутриутробной жизни плод накапливает железо в печени и селезенке. При недостаточном введении железа с пищей у беременных возникает анемия, а у плода нарушается развитие. У беременных замедлено выведение с мочой и потом хлорида натрия. Накопление в тканях хлоридов способствует задержке воды в организме беременных, особенно во 2-й половине беременности. При нормально протекающей беременности большой задержки хлоридов и воды не бывает, и жидкость быстро выводится почками. Предлежание пуповины с оболочечным прикреплением пуповины. Диагностические критерии. Диагностический алгоритм. Тактика лечения. Предлежание пуповины - ситуация, когда петли пуповины расположены ниже предлежащей части плода при целом плодном пузыре, а выпадение пуповины – при отсутствии плодного пузыря. Оболочечное прикрепление пуповины (плевистое прикрепление плаценты, insertion velamentosa) - ситуация, когда пуповина прикреплена не к плацентарному диску, а к плодным оболочкам на некотором расстоянии от края плаценты. Пупочные сосуды, распадаясь на отдельные ветви, проходят в направлении плацентарного диска между амниотическим и хориальным листками, будучи незащищенными вартоновым студнем. Диагностические мероприятия 1. Влагалищное исследование: пальпируются петли пуповины при целом плодном пузыре; наличие петель пуповины во влагалище при влагалищном исследовании при отсутствие плодного пузыря 2. Нарушение сердцебиения плода сразу после отхождения вод (при выпадении пуповины происходит еѐ сдавление между предлежащей частью и стенками таза, в результате чего быстро развивается острая гипоксия плода) 3. При УЗИ определяются петли пуповины ниже предлежащей части На догоспитальном этапе предлежание петель пуповины диагностируется при УЗИ исследовании (УЗИ не является обязательным исследованием для диагностики данной патологии перед родами, можно диагностировать данную патологию, если УЗИ проводится перед родами по другим показаниям). Диагностические критерии Физикальное обследование: - изучение сердцебиения плода в родах: в начале первого периода – не реже, чем каждые 30 минут, в активной фазе – не реже, чем каждые 15 минут в течение 1 полной минуты после окончания схватки, во время потуг – каждые 5 мин или после каждой потуги; - выслушивание сердцебиения плода сразу после разрыва плодных оболочек - влагалищное исследование при раннем разрыве плодных оболочек (в первом периоде родов), в начале второго периода родов. Инструментальные исследования: КТГ в родах, которое проводится в группах риска (многорожавшая, многоводие, тазовое предлежание плода, преждевременные роды): при КТГ отмечают признаки транзиторной компрессии плода при предлежании пуповины, признаки гипоксии плода при выпадении петель пуповины. Лечение: Хирургическое вмешательство: экстренное/плановое родоразрешение При выпадении петель пуповины при головке, находящейся высоко над входом в малый таз, петля пуповины может легко уходить от пальцев исследователя. Незамедлительно подготовить все необходимое к экстренному оперативному родоразрешению. Сразу после выявления выпадения пуповины (время точно фиксируют в истории родов) приподнять ножной конец кровати, ввести два пальца во влагалище и стараться препятствовать сдавлению пуповины при схватках до подготовки к операции. Тщательно следить за ЧСС плода (подключить КТГ, если это возможно) и транспортировать в операционную. При не пульсирующей, спавшейся пуповине и отсутствии сердцебиения плода, если нет каких ли либо других показаний к оперативному родоразрешению, проводится выжидательная тактика ведения родов. Дальнейшее ведение: ведение родильницы в зависимости от метода родоразрешения – послеродовое наблюдение; ребенка в зависимости от срока родоразрешения и состояния новорожденного при рождении Определение биофизического профиля плода Биофизический профиль плода - комплексная оценка данных бесстрессового теста и УЗИ в реальном масштабе времени, позволяющая судить о состоянии плода. Биофизический профиль плода включает пять параметров, оцениваемых по двубалльной системе. Оценка 6 и более баллов считается удовлетворительной. Иногда добавляют 6-й параметр - зрелость плаценты. Дыхательные движения. Плод совершает дыхательные движения эпизодически: происходит несколько движений подряд, затем следует перерыв. В норме регистрируют не менее одного эпизода дыхательных движений продолжительностью 30 с в течение 30 мин. Движения плода. Плод должен совершать не менее трёх выраженных движений в течение 30 мин (одновременные движения конечностей и туловища считают одним движением). Тонус плода - по меньшей мере, один эпизод движения конечностей из положения сгибания в разогнутое положение и быстрое возвращение в первоначальное состояние (в течение 30 мин). Реактивность плода (бесстрессовый тест) - наличие двух или более периодов ускорения ЧСС с амплитудой не менее 15/мин и продолжительностью не менее 15 с, связанных с движением плода, в течение 10-20-минутного наблюдения. Оценка количества околоплодных вод. При достаточном количестве амниотичес-ких вод должен визуализироваться столб амниотической жидкости (свободный от частей плода и пуповины участок околоплодных вод) не менее 2 см в двух взаимно перпендикулярных сечениях в большей части полости матки. Гипоксия. При нарастании гипоксемии начинается прогрессивное угнетение биофизических функций плода. Изменения некоторых показателей (дыхательные движения, двигательная активность тонуса и реактивность) возникают сразу после эпизода асфиксии, а для изменений других параметров, например, количества околоплодных вод, требуется больше времени; такие параметры изменяются при хронической гипоксии. 1. Острая гипоксия Первыми прекращаются дыхательные движения плода Затем становится ареактивным бесстрессовый тест Третье изменение - исчезновение двигательной активности плода В последнюю очередь исчезает тонус плода. 2. При хронической гипоксии снижается объём околоплодных вод в течение нескольких дней или недель.  |