Гидрография. Измерение глубины и вычисление поправок в измерение глубины

Скачать 221.96 Kb. Скачать 221.96 Kb.

|

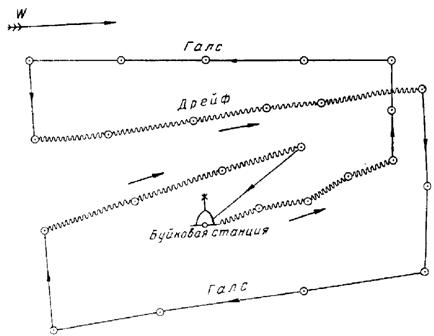

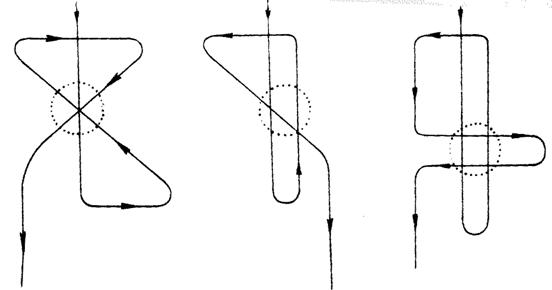

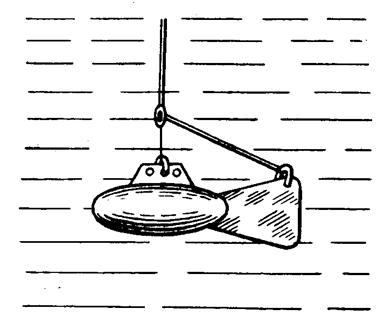

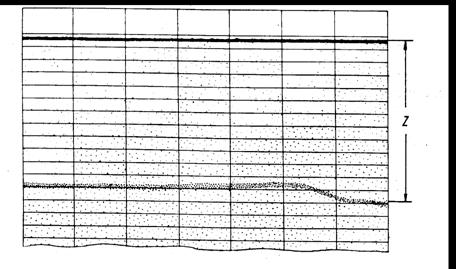

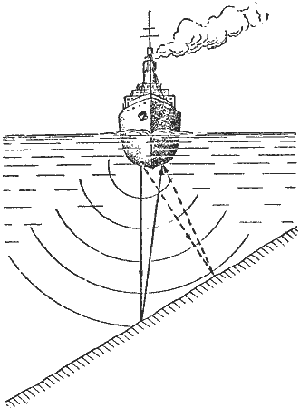

замеряют при каждом определении места на галсе, а также при резком изменении глубины. При сложном рельефе дна угэл сх регистрируют через одну-две глубины. Угол х отсчитывают с помощью угломера непосредственно после измерения глубины и записывают в журнал промера с точностью 1°Общие положения Задачи промера…………………………………...………………......….4 Виды промера…………………………………………...……………….5 Маршрутные промеры………………………………...………………...6 Измерение глубин намёткой, рыбалотом и ручным лотом Измерение глубин намёткой……………………………...………….…10 Измерение глубин рыбалотом………………………...………………..11 Измерение глубин ручным лотом…………………...…………………13 Измерение глубины эхолотом Основные положения………………………………...………………....14 Определение поправок эхолота…………………………...……….…...17 Определение поправок эхолота тарированием……………………18 Исправление глубин Основные положения…………………………………………………....20 Поправки за уровень…………………………………………………….22 Вычисление поправок за уровень на морях с приливами………...23 Вычисление поправок за уровень на морях без приливов………..25 ЗАДАЧИ ПРОМЕРА ВИДЫ ПРОМЕРА  РЫБОЛОТ. Рис 3.2 Начальный угол отклонения лотлиня от вертикали при погружении в воду рыбалота измеряют в начале рабочего дня, а также при повреждении лотбалки, изменении ее высоты и при замене рыбалота другой моделью. Глубины отчитывают по маркам, укрепленным на металлическом лотлине рыбалота. Лотлинь рыбалота маркируют: Таблица 3.1 Маркировка рыбалота

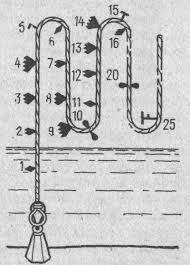

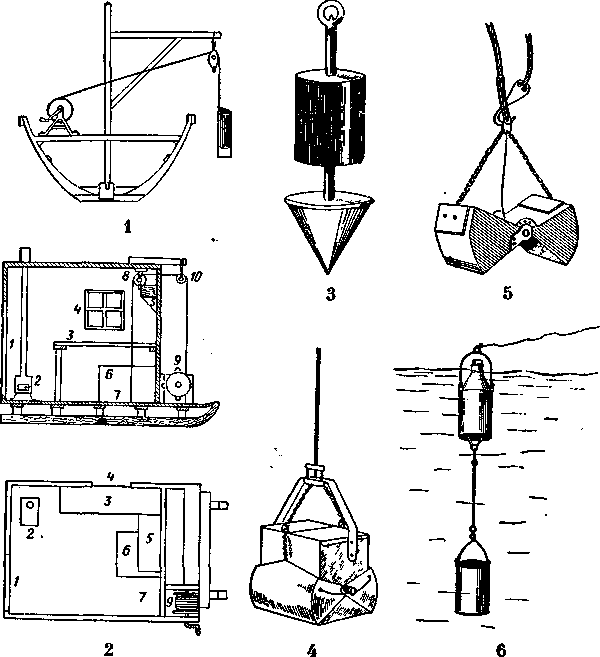

Начало счета разбивки лотлиня устанавливают от нижней поверхности грузила рыбалота Для наложения марок используют гибкую медную или латунную проволоку диаметром 0.5 мм, припаиваемую или всплесниваемую в лотлинь, и цветной флагдук. Доли метров обозначают проволочными марками длиной по 5 мм, каждые 5 м —проволочными марками длиной по 20 мм, каждые 10 м — цветным флагдуком, промежуточные целые метры — проволочными марками длиной по 10 мм. 3.3 ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИН РУЧНЫМ ЛОТОМ Ручной лот (рис. 3.3) разрешается применять при обследовании глубин у пирсов и при промере со льда. Лотлинь ручного лота изготавливают из плетеного пенькового или капронового линя 20—30 мм в окружности. При промере со льда применяется стальной лотлинь Начало счета при разбивке лотлиня ручного лота устанавливают от нижней поверхности лота. Лотлинь разбивают от О до 10 м через 0.1 м, а от 10 до 20 м —через 0.2 м. Марки используемые для разбивки лотлиня ручного лота. Разбивка проволочного линя ручного лота производится так же, как и рыбалота. На морях с приливами разбивка лотлиня (ручного лота и рыбалота) должна производиться с учетом максимально возможной величины прилива в районе работ. Проверку плетеного лотлиня производят ежедневно перед началом и после окончания промера; до первоначальной проверки пеньковый лотлинь должен быть вымочен в течение 1—2 час. Поправки лотлиня записывают в журнал промера с точностью до 1 см. Если лотлинь окажется короче соответствующих отрезков компаратора, то поправку записывают со знаком минус (—), если длиннее — со знаком плюс (+). Все марки, сместившиеся больше чем на 5 см, переращивают. При использовании на промере ручного лота глубины отсчитывают. по ближайшей, погруженной в воду марке в момент, когда лотлинь принимает вертикальное положение. Перед отсчитыванием глубины лотовый обтягивает слабину лотлиня и убеждается, что лот касается грунта.  РУЧНОЙ ЛОТ. Рис. 3.3  РУЧНОЙ ЛОТ. Рис 3.4  Рис. 3.5. Оборудование судна для спуска приборов. Гидрологический возок для зимних работ на озере 1) дверь, 2) печь, 3) стол, 4) окно, 5) полка, 6) рундук, 7) люк, 8) блок-счетчик, 9) лебедка, 10) блок (по О. А. Алекину). Лот Воронцова. Дпочерпатель Экмана-Берджа. Дпочерпатель Петерсена. Поплавок Митчеля. 4. ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИН ЭХОЛОТОМ 4.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Режим работы эхолота при промере выбирают таким, чтобы преимущественно использовался крупномасштабный диапазон записи глубин. Измерение глубин на мелкомасштабном обзорном диапазоне допускают лишь в условиях резких колебаний глубин, когда в крупном масштабе не может быть обеспечена непрерывная запись. Недопустимо также на смежных галсах промера чередовать запись глубин на диапазонах с различной точностью отсчета, так как это приводит к искажению изображения рельефа дна. При включении и выключении эхолота, при переключении фазы, а также при переходе записи линии дна через нуль шкалы необходимо производить каждый раз контрольную запись глубин на мелкомасштабном (обзорном) диапазоне, чтобы избежать возможных ошибок при снятии глубин. При ровном рельефе дна и продолжительной работе эхолота с одной установкой фазы контрольную запись глубин на мелкомасштабном(обзорном) диапазоне необходимо производить не реже одного раза в вахту. Переход с одного эхолота на другой при чередовании их работы следует делать на участках со сравнительно ровным дном. После пуска эхолота переключатель шкал ставят в положение, обеспечивающее измерение глубин в самом крупномасштабном диапазоне, затем регулируют усиление, а для эхолотов с тиратронным выходом усилителя и смещение на сетке тиратрона так, чтобы появилась четкая, без пропусков и помех запись глубин. Регулировка усиления в дальнейшем может быть изменена, если отметка глубины пропадает или теряется на фоне помех. Коэффициенты усиления при промере рекомендуется менять лишь в небольших, действительно необходимых предел ах. Следует также учитывать, что при переходе линии глубин через нуль шкалы, запись на эхограмме может пропадать. для исключения этих пропусков необходимо в момент приближения записи к нижнему или верхнему пределу основной шкалы переключить работу эхолота на вспомогательную шкалу (если основные шкалы не перекрываются). При измерении предельных для эхолота глубин, особенно при качке судна, запись полезного сигнала, как правило, становится затруднительной. В этом случае необходимо пользоваться регулятором усиления. Не следует опасаться того, что с увеличением усиления на эхограмме может появиться большое количество помех. Эхограмму можно обработать, если запись глубин достаточно четко выделяется на фоне помех (рис. 4.1). При бортовой качке более 10° и килевой более 1°,5 могут быть пропуски в записи глубин, которые заметно увеличиваются с увеличением уклонов дна. Если измерение глубин на галсе по указанным причинам становится ненадежным, рекомендуется несколько изменить направление галса и уменьшить ход. Перерывы и разбросы в записи могут быть также следствием стекания воды с палубы около места установки вибраторов (при скатке палубы, работе водопомпы и др.), при прохождении косяка рыб, при наличии температурного скачка, на участках с крупными водорослями и т. п. При промере в районах со сложным рельефом дна на эхограмме может получаться прерывистая запись и многократные отражения. дешифрирование записей в виде пересекающихся линий или записей, которые можно разложить на две линии, практически возможно. Сложные записи в виде нескольких пересекающихся линий достоверному дешифрированию пока не поддаются. Запись каждой линии (линии дна и нулевой линии) на эхограмме должна быть четкой, одинаковой интенсивности, толщины и без пропусков. В необходимых случаях сомнительные глубины должны быть проверены повторным промером. Все записи на эхограмме, когда они похожи на запись малых глубин, но являются помехами, должны быть перечеркнуты и снабжены поясняющими надписями. Если самописец эхолота находится не в гидрографической рубке на ходовом мостике, то у эхолота должен быть выставлен наблюдатель.  ЭХОГРАММА Рис. 4.1  ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭХОЛОТА Рис 4.2 4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК ЭХОЛОТА Глубины, измеренные эхолотом, для исключения влияния систематических ошибок, подлежат исправлению поправками, которые определяют в процессе промера для всего диапазона измеряемых глубин. Поправки эхолота могут быть получены: а) непосредственно тарированием; б) расчетом по гидрологическим данным. В зависимости от способа определения поправок меняется состав и порядок работ, выполняемых при промере в целях определения указанных поправок. 4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК ЭХОЛОТА ТАРИРОВАНИЕМ При определении поправок эхолота тарированием измеренные глубины подлежат исправлению поправками, которые вычисляют по формуле где поправка за изменение углубления вибраторов катера(шлюпки) на ходу по сравнению с углублением их на стопе во время тарирования ∆z0, суммарная поправка, определяемая в районе промера тарированием эхолота ∆zn, поправка за отклонение скорости вращения электродвигателя эхолота при промере от скорости, которая зафиксирована во время тарирования ∆zr. Тарирование эхолота производят до глубин не более 50—60 м как для определения суммарной поправки так и для проверки неизменности гидрологического режима в районе промера. Тарирование эхолота может быть произведено с помощью тарирующего устройства (диска, доски) или, как исключение, по грунту путем сравнения глубин, измеренных эхолотом, с глубинами, измеренными проволочным лотом, а также с помощью контрольного вибратора. Поправка складывается за счет влияния нескольких факторов, действие которых имеет либо постоянный характер, либо величины погрешностей, вносимых ими, принимаются за постоянные на какой-то период времени для глубин определенного диапазона на участке моря, где производят промер. В общем случае в поправку как основные слагаемые входят поправки: —за отклонение фактической скорости звука в воде от номинальной, на которую рассчитан данный эхолот; —за отклонение скорости вращения электродвигателя эхолота во время тарирования от номинальной (расчетной) скорости; — за углубление вибраторов; — за базу между вибраторами эхолота; — за место нуля. В качестве тарирующего устройства может быть также использовано грузило рыбалота, которое до глубин 50—60 м дает хорошие отражения. При тарировании эхолота с помощью контрольного вибратора поправку за место нуля ∆zm0 определяют отдельно и вводят в суммарную поправку. Тарирование эхолота производят на стопе в дрейфе, в характерных местах дневного участка промера, не менее одного раза в сутки. Расхождение в величине суммарных поправок, определенных из двух последовательных тарирований и исправленных поправками за изменение скорости вращения электродвигателя эхолота, не должно превышать двойной точности отсчитывания глубин соответствующего диапазона. В случае невыполнения этого требования промер участка, для которого точность определения поправок эхолота оказалась невыдержанной, должен быть переделан, а тарирование в дальнейшем следует производить чаще с тем, чтобы было выдержано требование настоящей статьи. Тарирование любым способом должно производиться при таком состоянии моря, которое позволяет получить поправки для всех горизонтов с требуемой точностью. 5 ИСПРАВЛЕНИЕ ГЛУБИН 5.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Измеренные глубины подлежат исправлению общей поправкой, которая получается алгебраическим сложением поправки уровня. Измеренные глубины общей поправкой не исправляются, если величина ее составляет менее 1 % от измеренной глубины. Все вычисления поправок и исправления измеренных глубин до разноски на планшет должны быть проверены во вторую руку. Частные поправки лотов для соответствующих диапазонов измеренных глубин вычисляются и учитываются при выводе общей поправки со следующей точностью: от О до 2000 м с точностью 0.1 м; от 2000 м и более с точностью 1.0 м. При нанесении на отчетные планшеты исправленных глубин с эхограмм или из журналов промера они округляются согласно табл. 5.1. Таблица 5.1 Округление глубин

Округление глубин производится только после введения общей поправки. 5.2 ПОПРАВКИ ЗА УРОВЕНЬ Поправки за уровень служат для приведения глубин к принятому нулю и входят в общую поправку при исправлении глубин. ∆zf=n-f Поправки за уровень (5.1) где n — отсчет, соответствующий установленному нулю глубин по рейке ближайшего уровенного поста; f — отсчет мгновенного уровня по той же рейке в момент измерения глубины. Величины поправок за уровень снимают с предварительно вычерченных графиков колебания уровня через промежутки времени, соответствующие изменению поправок на величину половины точности округления глубин согласно табл. 5.1. Переход от одной поправки к другой осуществляется так, чтобы ошибка в ней не превышала половины принятого интервала. Выбранные поправки за уровень записывают непосредственно на эхограммы, в журналы промера или в таблицу, составленную по следующей форме (табл. 5.2). Таблица 952 Запись поправок за уровень

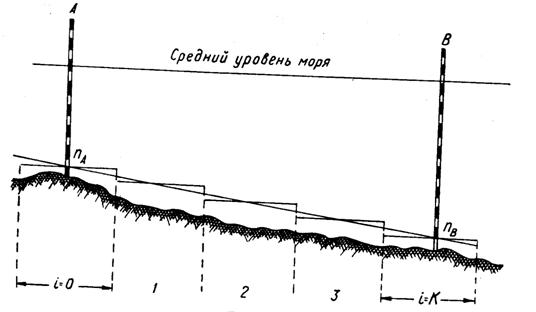

5.2.1 ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОПРАВОК ЗА УРОВЕНЬ НА МОРЯХ С ПРИЛИВАМИ В районах промера, где действия уроненных постов взаимно перекрываются, поправки за уровень для приведения к нулю глубин вычисляются для каждого отдельного участка по своему посту. В районах промера, где из-за резкого изменения характера прилива пределы действия уроненных постов взаимного перекрытия не имеют, поправки для приведения к нулю глубин допускается вычислять по зонам . Количество зон К для приведения глубин по двум уровенным постам рассчитывается по формулам: при ∆L>∆f   (5.2) при ∆L<∆f  (5.3) где  — при полусуточных приливах; — при полусуточных приливах;  – при суточных приливах; – при суточных приливах;∆L - разность превышений ТНГ относительно среднего уровня моря;  - среднее отстояние ТНГ от среднего уровня на смежных; - среднее отстояние ТНГ от среднего уровня на смежных; - поправка времен полных или малых вод; - поправка времен полных или малых вод; - погрешность, равная точности отсчитывания глубин при промере. - погрешность, равная точности отсчитывания глубин при промере.При смешанных приливах, когда в период промера на участке между уровенными постами наблюдается по одной полной и малой воде в сутки, величина рассчитывается по формуле для суточных приливов; во всех других случаях Разбивка на зоны производится на вспомогательной схеме или галсовой кальке. На схему наносятся места уровенных постов и показывается нарезка отчетных планшетов. Разграничение соответствующего участка промера на зоны должно производиться с учетом распространения приливной волны и расположения берега. Разбивка на зоны делается таким образом, чтобы через пост А проходила середина зоны, обозначенная номером 0, а через пост В — середина зоны, обозначенная номером i = К (рис. 5.1). Тогда в пределах нулевой зоны и зоны, обозначенной номером К, глубины исправляются только ПО одному посту А и В соответственно.  РАЗБИВКА НА ЗОНЫ Рис 5.1 5.2.2 ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОПРАВОК ЗА УРОВЕНЬ НА МОРЯХ БЕЗ ПРИЛИВОВ Если максимальная разность превышений мгновенного уровня над средним уровнем на смежных уроненных постах за период работ, но не менее чем за 15 суток, находится в пределах точности отсчета глубин, то район промера считается обеспеченным уроненными постами полностью. Глубины в этом случае исправляются поправками, полученными по соответствующему уроненному посту. При этом, если изменения уровня в течение рабочего дня происходят в пределах половины точности округления глубин, то на весь рабочий день вычисляется одно среднее значение поправки. Если максимальная разность превышений мгновенного уровня над средним уровнем на смежных уроненных постах превышает точность отсчитывания глубин, то последние приводятся к нулю глубин по промежуточным зонам. Количество промежуточных зон между двумя смежными уроненными постами в зависимости от величины разности превышения мгновенного уровня над средним уровнем рассчитывается по формуле  (5.6) (5.6) где К — количество зон между постами А и В; ∆hmax - максимальная разность превышений мгновенного уровня между постами А и В в метрах. В каждой зоне за нуль глубин принимается единая горизонтальная поверхность. Зоне, середина которой проходит через пункт А, приписывают нулевой номер. Последней зоне, середина которой проходит через пункт В, приписывают номер i = К. Поправки за уровень в любой зоне i вычисляются по формуле (5.1). При этом ∆z0=∆zA для нулевой зоны; ∆zK=∆zB для последней зоны, т. е. в нулевой и последней зонах глубины исправляются только по одному соответствующему посту А или В. При определении наибольшей разности уровня моря для установления количества зон в расчет принимаются наблюдения уровня, произведенные при устойчивом гидрометеорологическом режиме моря и ветрах не более 4 баллов. Если при допустимой дальности действия постов фактические разности поправок превышают точность отсчитывания глубин, то глубины на район между постами разрешается исправлять средней поправкой, вычисленной по формуле  (5.7) (5.7) В противном случае, т. е. когда пределы действия постов не перекрываются, исправление глубин поправками за уровень ведется по зонам. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Для обеспечения безопасности мореплавания и точности производства промера глубин необходима тщательная подготовка к выполнению работ и соблюдение изложенных требований при их выполнении. В данной работе приведены основные принципы и схемы производства промера, необходимые судоводителю, а также формулы, позволяющие вычислять поправки глубин и точность определения места судна. Представлены судовые средства производства промера, такие как эхолот, ручной лот, рыбалот. Приведены основные выверки данных средств, предоставлены формулы, позволяющие вычислять необходимые поправки. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Инструкция по промеру. Издание Управления Гидрографической службы ВМФ 1964 г. Гидрография. Издание Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР 1988 г. |

(подпись)

(подпись) (подпись)

(подпись)