Вопрос №11. Элементы счисления и их характеристика. Прокладка при отсутствии дрейфа и течения. Счислением координат судна (счислением)

Скачать 0.55 Mb. Скачать 0.55 Mb.

|

|

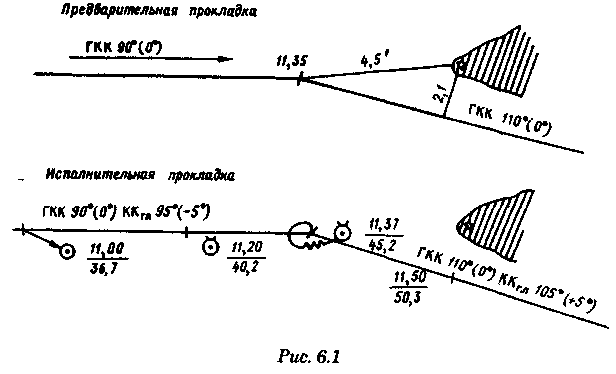

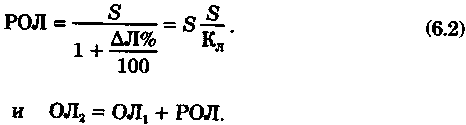

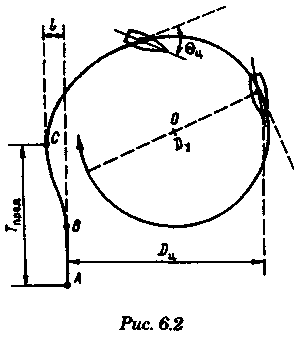

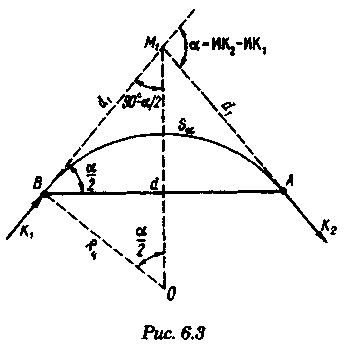

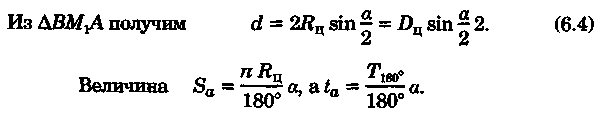

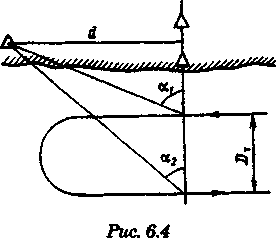

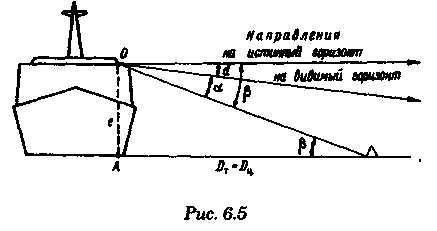

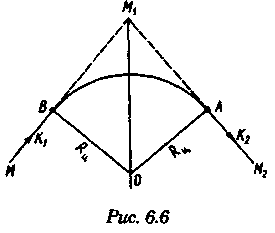

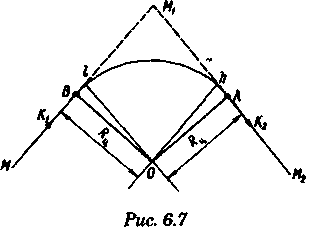

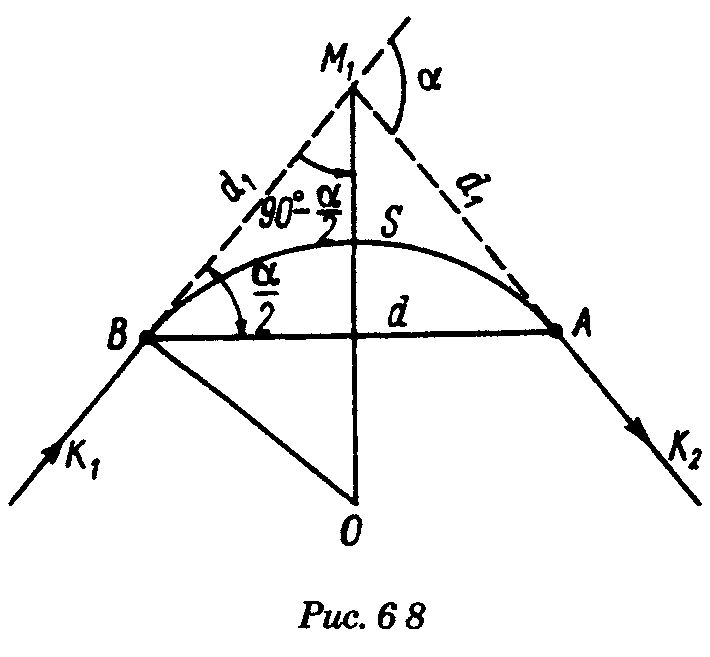

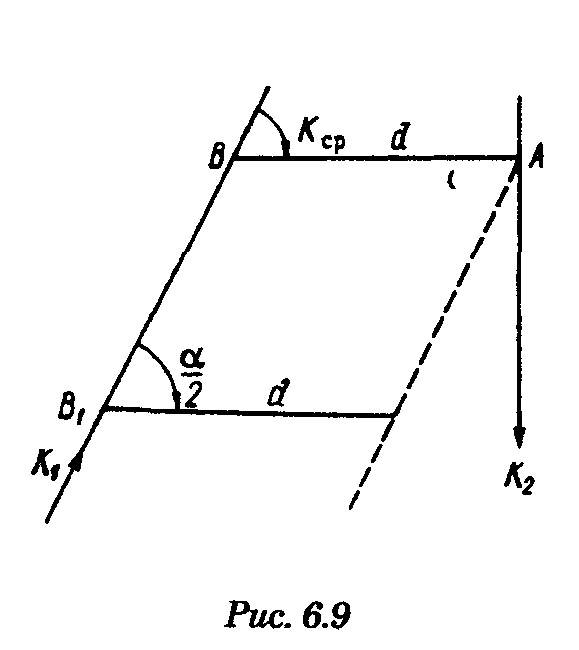

Вопрос №11. Счисление пути судна. Сущность и разновидности счисления. Графическое счисление. Циркуляция и её учёт графическим способом, по таблицам циркуляции и диаграмме циркуляции (прямая и обратная задачи). Учёт дрейфа судна при прокладке. Учёт постоянного и приливо - отливного течений. Аналитический учёт течения. Совместный учёт дрейфа и течения. Точность счисления без учёта внешних факторов, с учётом дрейфа, с учётом течения и при совместном учёте дрейфа и течения. Аналитическое счисление и его точность. Элементы счисления и их характеристика. Прокладка при отсутствии дрейфа и течения. Счислением координат судна (счислением) называется вычисление текущих координат судна от известных координат по времени, курсу и скорости с учетом влияния ветра и течения. Счисление, выполняемое непосредственно на морской навигационной карте с использованием штурманских прокладочных инструментов, называется графическим или прокладкой. Навигационной прокладкой называется графическое изображение на морской карте пройденной судном части или всего маршрута, выполненное автоматически или вручную на основе измерений и вычислений. Если счисление выполняется по формулам или таблицам, оно называется аналитическим. Прокладка может быть предварительной и исполнительной. Предварительной прокладкой называется навигационная прокладка маршрута судна, выполненная предварительно, исходя из намеченного маршрута, отвечающего требованиям плавания, поставленным задачам и экономической целесообразности. Предварительную прокладку осуществляет капитан при выборе цуги судна, который определяется двумя основными условиями: безопасностью плавания и экономичностью перехода, т. е. с наименьшей затратой времени. Эти два условия часто противоречат друг другу, и поэтому выбор пути является одной из важнейших и сложных задач судовождения. Выбранный маршрут наносится на карты с указанием курсов, точек или ориентиров для поворота. Все это — элементы предварительной прокладки. Дальнейшая задача судоводителя сводится к обеспечению движения судна по намеченному пути и контролю за этим движением (исполнительная прокладка). Основным методом непрерывного учета положения судна является графическое счисление. Оно заключается в систематическом нанесении положения судна на карту по направлению его движения и пройденному расстоянию на основе показаний компаса и лага, а также данных о течении и дрейфе. Начальная точка счисления должна быть известна. Место судна, координаты которого получены по счислению, называется счислимым. Контроль прокладки производится путем измерения различных навигационных параметров (расстояний, пеленгов, разностей расстояний, радиопеленгов, высот светил) и получения обсерваций по двум, трем и более линиям положения. Место судна, координаты которого получены пересечением двух и более линий положения, называется обсервованным. В практике судовождения используются различные специальные автоматические устройства, ведущие счисление. Они называются счислителями или автопрокладчиками. Такие автоматические устройства могут вести корректируемое счисление, при котором координаты судна получаются на основе объединения счислимой информации и эпизодически поступающей обсервованной информации с учетом точности счисления и обсерваций. Начало ведения счисления (прокладки) определяется условиями плавания, Прокладка начинается с момента выхода судна с акватории порта или съемки с якоря и заканчивается в момент прихода судна в порт или постановки на якорь. Штурман обязан в каждый момент времени знать место судна с наибольшей при данных условиях точностью. Наличие на борту лоцмана не снимает с судоводителя обязанности вести прокладку. Начальная точка счисления должна быть обсервованной. При ведении прокладки решаются задачи двух видов: прямая и обратная. Первая предусматривает только учет движения судна, когда курс рулевому уже задан. В этом случае по формуле ИК = КК + ∆К рассчитывается ИК судна и линия курса в виде прямой прокладывается на карте от исходной точки. При отсутствии сноса от течения и дрейфа линия пути судна, если пренебречь случайными рысканиями судна и считать ее безошибочной, совпадает с линией проложенного курса, и, следовательно, судно будет перемещаться по этой линии. Как правило, до прихода судна в начальную точку должен быть включен лаг. На карте у точки, принятой исходной для ведения счисления, надписывается время с точностью до минут и отсчет лага (ол) с точностью до 0,1. При скорости судна более 15 уз в прибрежных районах время замечается с точностью до 0,5 мин. Дальнейшее нанесение положения судна на любой момент времени производится по расстоянию, пройденному судном от исходной точки. Откладываемые расстояния, полученные по разности отсчетов лага, должны исправляться поправкой лага, а отсчеты лага пишутся фактические, т. е. прямо со счетчика, без сотен миль. Положение судна на линии проложенного курса отмечается в зависимости от надобности: вблизи берегов — каждый час, в открытом море — каждую вахту и обязательно при любом изменении курса и скорости. Если лаг не включен, то пройденное расстояние рассчитывается по времени и скорости судна Каждую счислимую точку обозначают в виде черты длиной около 5 мм, перпендикулярной предшествующему курсу, каждую обсервованную точку — специальным знаком, присвоенным данному виду обсервации. При переносе счисления в обсервованную точку обсервованные и соответствующие им с  числимые места связываются знаком невязки (рис. 6.1). Невязкой места судна называется расхождение одномоментных счислимых и обсервованных мест. Невязка имеет направление и величину. Направление невязки считается от счислимой точки к обсервованной, а величина измеряется в милях. Обозначается невязка так: числимые места связываются знаком невязки (рис. 6.1). Невязкой места судна называется расхождение одномоментных счислимых и обсервованных мест. Невязка имеет направление и величину. Направление невязки считается от счислимой точки к обсервованной, а величина измеряется в милях. Обозначается невязка так: С = 153° — 3,5 мили. В практике судовождения обратная задача встречается гораздо чаще и состоит в том, что судну необходимо следовать заданным ИК. В этом случае рулевому должен быть задан предварительно рассчитанный КК: Если необходимо рассчитать отсчет лага на момент прихода в заданную точку, то предварительно снимают с карты S — плавание расстояние, пройденное судном и рассчитывают разность отсчета лага (РОЛ):  Момент прихода в заданную точку лучше фиксировать по заранее рассчитанному отсчету лага в этой точке, так как скорость судна при одних и тех же оборотах винта зависит от ветра и волнения. Вместо расчета по формуле (6.2) можно воспользоваться табл. 28 МТ-75. Таблица предназначена для нахождения S по ∆Л%. Если в нее войти прямым входом, взяв для поправки обратный знак, мы получим РОЛ. Такое допущение может дать ошибку до 0,1 мили. Время прихода в заданную точку определится по формуле Циркуляция судна. Учет циркуляции судна при прокладке. Ц  иркуляция судна — кривая, описываемая центром массы судна при руле, положенном на какой-либо угол. иркуляция судна — кривая, описываемая центром массы судна при руле, положенном на какой-либо угол.Если переложить руль судна на определенное число градусов, то судно постепенно начнет изменять курс. Центр вращения судна (он расположен на расстоянии 0,2.. .0,3 L от носа судна; L — длина судна) будет перемещаться по дуге окружности, а диаметральная плоскость будет составлять с ней некоторый угол ΘЦ (рис. 6.2), называемый углом дрейфа на циркуляции. Такое допущение справедливо для судов небольшого и среднего тоннажа, для крупнотоннажных судов характер кривой может значительно отличаться от окружности. Рассмотрим основные элементы циркуляции, методы их определения и способы учета. Если в точке А начали перекладывать руль «право на борт», то некоторое время судно будет продолжать следовать прежним курсом и только в точке В начнет поворачиваться, причем в первый период центр тяжести судна смещается в сторону, обратную повороту, на величину L, называемую обратным смещением. Величина L обычно не превышает половины ширины судна и в практике судовождения не учитывается. В дальнейшем центр массы судна начинает перемещаться в сторону перекладки руля по кривой, радиус которой постепенно уменьшается до момента, когда угловая скорость изменения курса достигнет своего наибольшего значения. Это происходит при угле поворота на 120.. .180°, после чего движение центра массы будет совершаться по окружности. Время от начала перекладки руля до момента начала поворота судна в сторону перекладки называется предварительным периодом циркуляции. Величина этого периода зависит от: типа судна, его инерции, наличия ветра и волнения и достигает на современных крупнотоннажных судах 1 мин, что необходимо учитывать при поворотах, а особенно при маневрировании. После этого начинается период неустановившейся циркуляции, который продолжается до тех пор, пока циркуляция не станет близка к окружности. Дальнейшая циркуляция называется установившейся и характеризуется диаметром установившейся циркуляции Dy. Расстояние между линией первоначального курса и диаметральной плоскостью судна в момент поворота на обратный курс называется тактическим диаметром циркуляции DT, а время, за которое судно повернется на обратный курс, называется эволюционным периодом циркуляции Т180°. К Половина диаметра циркуляции называется радиусом циркуляции Величина радиуса циркуляции для каждого судна является функцией угла перекладки руля, загрузки судна и незначительно зависит от скорости судна. Для учета циркуляции составляется специальная таблица или диаграмма, из которой получают следующие элементы циркуляции: d1 — расстояние до нового курса; d — промежуточное плавание; q — курсовой угол промежуточного плавания; Sa — расстояние, пройденное на циркуляции (плавание по окружности); ta — время поворота на заданный угол. А  ргументами для входа в таблицу или диаграмму является угол поворота α=ИК2-ИК1; град, и угол перекладки руля. Значения основных элементов циркуляции получим из рассмотрения рис. 6.3. ргументами для входа в таблицу или диаграмму является угол поворота α=ИК2-ИК1; град, и угол перекладки руля. Значения основных элементов циркуляции получим из рассмотрения рис. 6.3.Из ∆M1OB имеем  Существует несколько способов определения тактического диаметра циркуляции. Величина Dц является функцией многих переменных, и определить ее для всех условий плавания трудно. Поэтому значения Д, и Т180° определяют для трех положений отклонения руля (на 10, 20, 30°), двух видов загрузки судна (в грузу и балласте) и иногда для трех режимов работы двигателей (полный, средний, малый ход). Изменение Dц и Т180° вследствие волнения, ветра и течения должно учитываться дополнительно. Определение Dц с помощью судовой РЛС. Одним из наиболее распространенных способов определения диаметра циркуляции является способ с использованием РЛС по бую в районе, где нет течения. Для этого в момент прохождения траверза буя измеряют расстояние до него, руль перекладывают на заданный угол и пускают секундомер. Когда судно изменит курс на 180°, вновь замечают время, а в момент траверза — расстояние до буя. Разность измеренных расстояний будет равна Dц. Попутно может быть определена и инерционная задержка, измеряемая расстоянием, пройденным судном за время между подачей команды рулевому и действительным началом циркуляции. По измеренным Rц и Т180° рассчитывается таблица циркуляции. РЛС позволяет не только определить Dц, но и построить фактическую кривую циркуляции. Для этого с момента подачи команды на руль через каждые 10... 15 с берут ГКП и D до выбранного ориентира (буя, вехи, шлюпки). После окончания маневра на листе миллиметровки в произвольном масштабе наносятся положения судна для различных положений руля (на 10, 20, 30°), что позволяет создать диаграмму циркуляции (см. п. 20.3). Наличие на судне такой диаграммы помогает судоводителю точно решать различные задачи по учету циркуляции, особенно при плавании в узкостях на крупнотоннажных судах. Определение Dц навигационными способами. О  дним из наиболее простых навигационных способов определения Dц является способ с использованием створа и ориентира. В момент пересечения линии створа берется пеленг на ориентир или измеряется горизонтальный угол a1 (рис. 6.4). В этот момент подается команда на руль и пускается секундомер. В момент, когда судно, следуя обратным курсом, снова придет на линию створа, измеряется второй горизонтальный угол a2 или второй пеленг. Нанеся на крупномасштабную карту пеленги, снимем расстояние между обсервациями, равное Dц. При использовании горизонтальных углов значение Dц можно вычислить по формуле дним из наиболее простых навигационных способов определения Dц является способ с использованием створа и ориентира. В момент пересечения линии створа берется пеленг на ориентир или измеряется горизонтальный угол a1 (рис. 6.4). В этот момент подается команда на руль и пускается секундомер. В момент, когда судно, следуя обратным курсом, снова придет на линию створа, измеряется второй горизонтальный угол a2 или второй пеленг. Нанеся на крупномасштабную карту пеленги, снимем расстояние между обсервациями, равное Dц. При использовании горизонтальных углов значение Dц можно вычислить по формулеПоказания секундомера, остановленного в момент выхода на контркурс, дадут Т180. Кривая циркуляции и ее элементы могут быть получены методом последовательных обсерваций с помощью точных радионавигационных гиперболических систем, таких как «Декка» и некоторые другие. Определение Dц по углу движения. В  открытом море Dц может быть с достаточной точностью определен по углу снижения. открытом море Dц может быть с достаточной точностью определен по углу снижения. Углом снижения называется вертикальный угол, измеренный секстаном между ватерлинией плавающего предмета и линией видимого горизонта (рис. 6.5). Следуя заданной скоростью, сбрасывают за борт какой-либо плавающий хорошо видимый предмет и подают команду на руль. В момент, когда на контркурсе предмет окажется на траверзе, измеряют секстаном угол α. Зная высоту глаза е и наклонение видимого горизонта d, вычисляют Dц: Формула (6.5) является приближенной, так как не учитывает кривизну нижнего зрительного луча и кривизну земной поверхности, однако на расстояниях до 1 мили дает результаты, сравнимые с точностью измерения расстояний по РЛС. Для повышения точности графического счисления, особенно при плавании в узкостях, при ведении прокладки на крупномасштабных картах и при проработке прохода в стесненных водах, необходимо учитывать циркуляцию. Если Rц известен, то циркуляция может быть учтена несколькими методами: графическим, табличным, с использованием диаграммы. Во всех случаях приходится решать две задачи: прямую и обратную. Прямая задача состоит в нахождении точки, из которой следует проложить новый курс после окончания поворота. При обратной задаче находят точку начала поворота, начав в которой поворот, судно ляжет на новый курс в намеченной точке. Графический метод учета циркуляции. П  ри прямой задаче, когда после окончания поворота нужно найти положение точки А (рис. 6.6), из которой будет проложен новый курс, достаточно из известной точки начала поворота В отложить перпендикулярно первому курсу величину Rц и провести из полученной точки О, как из центра, окружность циркуляции. ри прямой задаче, когда после окончания поворота нужно найти положение точки А (рис. 6.6), из которой будет проложен новый курс, достаточно из известной точки начала поворота В отложить перпендикулярно первому курсу величину Rц и провести из полученной точки О, как из центра, окружность циркуляции.Проведем линию нового курса как касательную к этой окружности. Точка касания А будет представлять точку начала следования новым курсом. Если необходимо знать время поворота, то его приближенно можно найти по формуле:  П  ри обратной задаче можно рекомендовать следующие два приема Пусть MM1 — линия проложенного на карте пути судна до поворота, a M1Ma — линия пути, на которую нужно выйти после поворота (см. рис. 6.6). Для определения точки В — начала поворота — проведем биссектрису угла ММ1М2 и на ней найдем такое положение ножки циркуля, при котором окружность, проведенная радиусом циркуляции Rц, будет касательной к обоим курсам. ри обратной задаче можно рекомендовать следующие два приема Пусть MM1 — линия проложенного на карте пути судна до поворота, a M1Ma — линия пути, на которую нужно выйти после поворота (см. рис. 6.6). Для определения точки В — начала поворота — проведем биссектрису угла ММ1М2 и на ней найдем такое положение ножки циркуля, при котором окружность, проведенная радиусом циркуляции Rц, будет касательной к обоим курсам. Второй прием заключается в проведении двух прямых ОL и Оh, параллельных старому и новому курсам и отстоящих от них на расстоянии Rц (рис. 6.7). Точка их пересечения будет центром окружности циркуляции, а перпендикуляры из нее на линии обоих курсов определят точки В и А — начало и конец поворота. Команда рулевому о перекладке руля должна быть дана несколько раньше прихода судна в точку В, с учетом предварительного периода циркуляции. Т  абличный метод учета циркуляции. абличный метод учета циркуляции. Прямая и обратная задачи решаются с использованием величин d1 или d, выбираемых - из таблицы циркуляции. Если из точки М1 — точки пересечения старого и нового курса — отложить отрезки M1A = М2В = d1 то получим точку В — начала поворота — и точку А — окончания поворота. При прямой задаче из точки В откладывают d1 получают точку M1 а затем, отложив по новому курсу d1 —точку А (рис. 6.8). Так как с приближением к 180° tg(α/2) быстро увеличивается, в таблице циркуляции величина d1 дана для углов, меньших 150°. В случае, если α > 150°, следует использовать величины q = α/2 и d. При прямой задаче из точки В прокладывают Kср, — промежуточный курс, а по нему откладывают величину d:  Где K1 и K2 — курсы судна до поворота и после него. При обратной задаче угол α/2 и d откладываются из любой произвольной точки В1 (рис. 6.9). Через конец отрезка d проводят линию, параллельную K1, пересечение ее с линией нового курса даст точку А и соответственно точку В — начало поворота. |