Лабораторные работы. Параллельная+работа+двух+центробежных+насосов+на+один+общий+напо. Изучение последовательности запуска и условий всасывания центробежного консольного насоса

Скачать 121.47 Kb. Скачать 121.47 Kb.

|

|

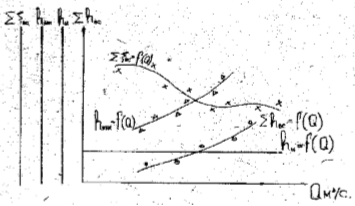

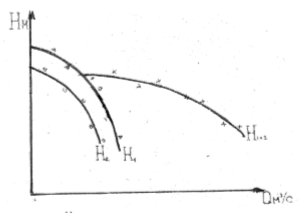

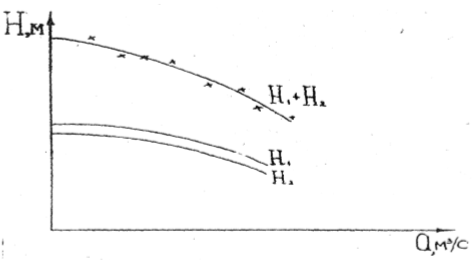

Изучение последовательности запуска и условий всасывания центробежного консольного насоса. 1. Цель работы. Изучение последовательности пуска и остановки центробежного насоса. Отделение геометрической hн , вакуумметрической Hван высоты всасывания и построение зависимостей 2. Лабораторная установка и приборы. Установка (рисунок 10) состоит из консольного центробежного насоса 1, который, забирает воду, из подземного резервуара 2 с помощью трубопровода 3, оборудованного сороудерживающей сеткой 4 и задвижкой 5, и подаёт её по напорному трубопроводу 6, снабженному задвижкой 7 в мерный бак 8, а затем в тот же резервуар. Для измерений давления на всасывающей линии 2 установлен вакуумметр 9. Мерный бак 8 оборудован треугольным водосливом 10 и пьезометром 11. 3. Последовательность выполнения: Задвижка 7 на напорном трубопроводе 6 закрыта. Включают вакуумнасос 12, вентиль 13 открывают и по показаниям вакуумметра 9 следят за степенью разряжения в насосе 1. При понижении давления до необходимого значения включают насос 1, вентиль 13 закрывают, вакуум-насос 12 отключают, плавно открывают задвижку 7 .на напорном трубопроводе 6 и устанавливают максимальный расход насоса. Снимают показания приборов: вакуумметра и пьезометра, замеряют hн. Закрытием задвижки 7 на напорном трубопроводе 6 устанавливают следующий расход насоса и снимают показания приборов. Таким образом проводится 8-10 опытов от максимального значения расхода до нуля. По окончании лабораторной работы отключают насос 1, предварительно закрыв задвижку 7. 4. Обработка результатов опытов . Расход насоса определяют по тарировочной кривой h = f(Q). Суммарные гидравлические потери во всасывающей линии насоса определяют из выражения ,  где hвак – вакуумметрическая высота всасывания , м (показания вакуумметра, переведенные в м.вод.ст.); hн- геометрическая высота всасывания, м ( расстояние от поверхности воды до оси рабочего колеса насоса); Σhвс- суммарные гидравлические потери во всасывающей линии, м;  Суммарные гидравлические потери во всасывающей линии можно также выразить зависимостью:  где Σξвс- суммарный коэффициент сопротивления всасывающей линии, откуда:  По данным граф. 3, 5, 6, 9, 10 таблицы 7 строят графики hн = f(Q); hван=f(Q); hвс= f(Q); Σξвс =f(Q). 5. Выводы. 1. Геометрической высотой всасывания насосов. 2. Вакуумметрическая высота всасывания. 3. Порядок запуска центробежного насоса. 4. Потери напора на всасывающей линии насоса. Параллельная работа двух центробежных насосов на один общий напорный трубопровод. 1. Цель работы: Графическое построение суммарной характеристики при параллельной работе двух центробежных, насосов (используются данные лабораторной работы № 3) Экспериментальная проверка этой суммарной характеристики. 2. Лабораторная установка и приборы. Лабораторная установка состоит из двух насосных агрегатов №1 и №2, насосы которых имеют разные характеристики (рисунок 1). Каждый из насосов имеет свою автономную всасывающую линию и свой присоединительный трубопровод. Присоединительные трубопроводы подводят воду к общему нагнетательному трубопроводу. Присоединительные трубопроводы снабжены кранами 1, 2. Насосные установки оборудованы вакуумметрами 4,6 на всасывающих и манометрами 5,7 на присоединительных трубопроводах. На общем напорном трубопроводе имеемся пробковый кран 3 для регулирования общего расхода. Для определения суммарного общего расхода двух параллельно работающих, насосов используют треугольный водослив 9 мерного бака 10 с пьезометром 11. 3. Последовательность выполнения работы: Запускаются первый и второй насос при закрытых кранах на присоединительных трубопроводах. Кран на общем трубопроводе 3 открыт. Открытием кранов 1 и 2 насосы включаются в параллельную работу. Снимаются показания манометра 8 и одного из вакуумметров 4 и 6 (большее из двух показаний). В дальнейших опытах попользуются показания этого вакуумметра. Закрывая (открывая) кран 3 проводят 8-10 опытов, во всем диапазоне параллельной работы двух насосов. При этом, в условиях параллельной работы постоянно контролируются показания манометров 7 и 5, которые должны показывать приблизительно одинаковые давления. Как только давление на одном из манометров 7 или 5 (обычно на манометре насоса с меньшим значением максимального давления) станет меньше давления другого насоса, этот насос из параллельной работы выключается. Опыты продолжаются с одним насосом вплоть до полного закрытия крана 3. Результаты опыта заносят в таблицу 9. 4. Обработка экспериментальных данных : Напор определяется по зависимости: По данным граф 7 и 10 строится экспериментальная суммарная характеристика двух параллельно работающих насосов.  Получившаяся суммарная характеристика двух параллельно работающих насосов 5. Выводы. Условия параллельной работы насосов Порядок построения суммарной характеристики насосов Чему равна полезная мощность параллельно соединенных насосов Что такое «дефицитность» в подаче работающих параллельных насосов? Как учитываются потери напор а во всасывающих и присоединительных трубопроводах? Последовательная работа двух центробежных насосов на один общий напорный трубопровод. Цель работы. Графическое построение суммарной характеристики при последовательной работе двух центробежных насосов (используются данные лабораторной работы № 3). Экспериментальная проверка этой суммарной характеристики. 2. Лабораторная установка и приборы. Лаборатория располагает двумя установками для проведения работы. Первая – с последовательным соединением двух одинаковых насосов. Вторая – с последовательным соединением двух разных насосов. Схема этих установок представлена на рис.16. Насос 1 забирает воду из подземного резервуара 3 посредством всасывающего трубопровода 4 и подает ее напорным трубопроводом 5 во всасывающий патрубок насоса 2, который сбрасывает воду по напорному трубопроводу 6 в мерный бак 7 с пьезометром, а затем в подземный резервуар 3. Регулирование расхода производится пробковым краном 9. Давления замеряют по показаниям вакуумметра 10 и манометра 11. 3. Последовательность выполнения работы. На основании данных лабораторной работы № 3 построить суммарную графическую характеристику двух насосов, работающих последовательно (рис.2).  Запускается насос 1 при закрытом пробковом кране 12 на присоединительном трубопроводе. После открытия крана 12 запускается насос 2 при закрытом кране 9 и задвижке 13. при полном открытии крана 9 снимаются показания приборов 8, 10, 11. Проводятся 6-10 опытов с интервалом от максимального до нулевого значения подачи. Изменение подачи производится краном 9. Результаты опытов заносятся в таблицу 10. 4.Обработка результатов опытов. Расход насоса определяется по тарировочной кривой. H=f(Q) Полный напор определяется так: где ϒ - удельный вес воды, кг/м³; g – ускорение силы тяжести, м/с2; νн, , νв – скорость соответственно в напорном и всасывающем патрубках, насосов, м/с; ΔZ – расстояние по вертикали между точками замера давлений, м; Рвак. . – показания вакуумметра, кг/см²; Р Рм – показания манометра, кг/см². По данным граф 7 и 10 строится экспериментальная суммарная характеристика двух последовательно работающих насосов и производится ее сравнение с характеристикой, полученной путем сложения характеристик h = f (Q) 1-го и 2-го насосов (по данным работы № 3). Выводы: Порядок построения суммарной характеристики при последовательной работе центробежных насосов. Полезная мощность последовательно соединенных насосов. Расход последовательно соединенных насосов. Характеристика последовательно соединенных насосов при значительном расстоянии между ними. |