экология. экологич право текст. К значительному загрязнению окружающей среды, истощению

Скачать 1.18 Mb. Скачать 1.18 Mb.

|

|

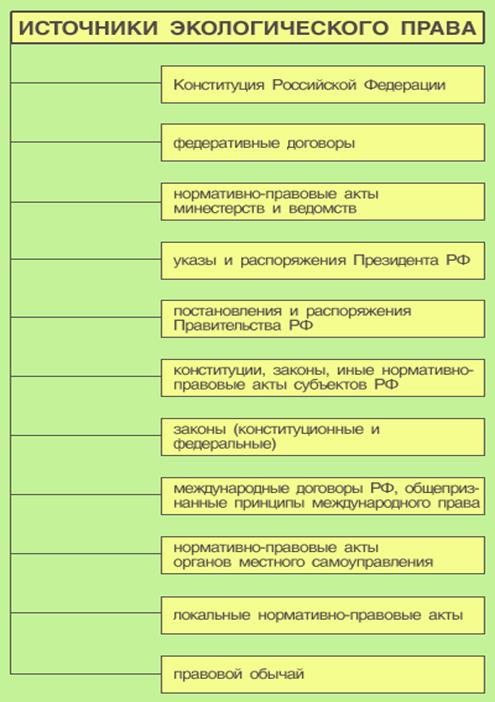

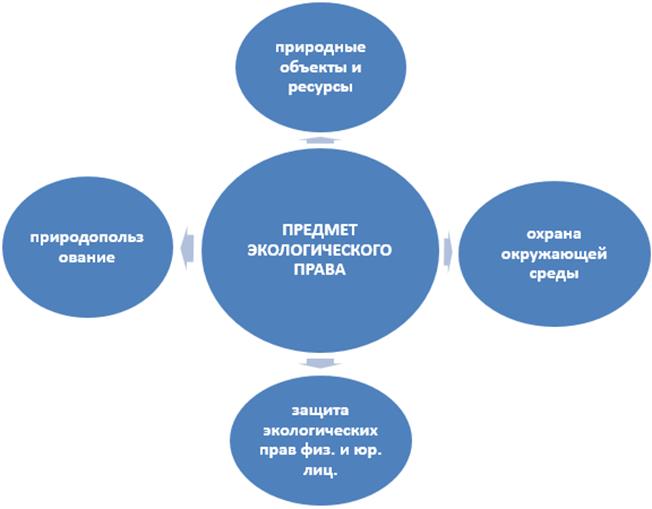

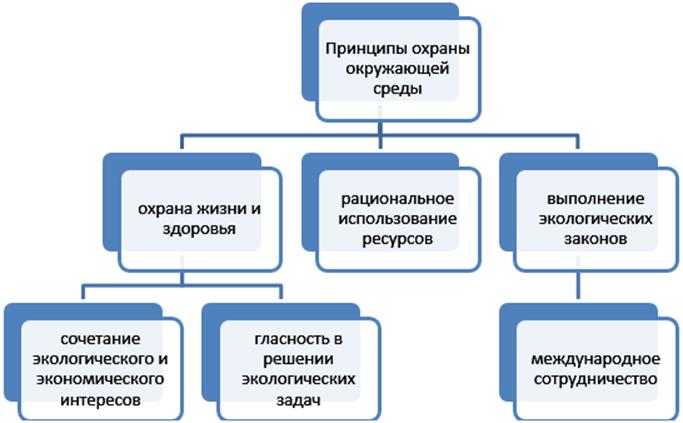

Тема 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система и история экологического права Вопросы темы: 1. Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права. 2. Предмет и методы правового регулирования экологических отношений. Система и принципы экологического права. 3. История становления и развития экологического права. Цели и задачи: Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических знаний о понятии экологического права как самостоятельной отрасли российского права, предмете и методе правового регулирования экологических отношений. Системе и принципах экологического права. В результате успешного изучения темы Вы: Узнаете: общую характеристику экологических проблем в России и мире. Концепцию охраны окружающей среды (Пределы роста. Комплексная охрана окружающей среды. Устойчивое развитие). Направления решения экологических проблем в России; основополагающие понятия курса: «природа», «природная среда», «окружающая среда», «природные ресурсы», «природный комплекс», «охрана окружающей среды», «обеспечение экологической безопасности» и др.; экологическую функцию государства и права. Экология и право. Правовой способ решения экологических проблем. Экологическую доктрина Российской Федерации; понятие экологического права как самостоятельную отрасль российского права. Становление и развитие экологического права. Проблемы ее наименования (природоохранительное право, право охраны природы и рационального использования природных ресурсов, экологическое право, право окружающей среды). Предмет и методы правового регулирования экологических отношений; система экологического права. Принципы правовой охраны окружающей среды; проблемы развития, совершенствования и систематизации экологического права в условиях рыночной экономики; соотношение экологического права с природноресурсовыми отраслями права (земельным, водным, горным, лесным и др.), гражданским, административным и другими отраслями права; экологическое право, как наука и учебная дисциплина. Приобретете следующие профессиональные компетенции: способности определения экологического права как самостоятельной отрасли российского права; навыки выявления предмета и методов правового регулирования экологических отношений; умения характеризовать основные принципы правовой охраны окружающей среды. В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях: окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов; компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. Вопрос 1. Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права. Вопрос о функциях Российского государства целесообразно рассматривать в контексте взаимоотношений человека, общества и государства, роли общества в функционировании государства и роли государства в общественном развитии. Взаимоотношения человека, общества и государства достаточно четко определены в Конституции РФ 1993 г., согласно которой высшей ценностью в российском демократическом федеративном правовом государстве являются человек, его права и свободы. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). Единственным источником власти и носителем суверенитета, т.е. верховной власти в России является ее многонациональный народ (ст. 3 Конституции РФ). Подчеркнем положение о том, что не государство, а народ – источник и носитель верховной власти в России. Об этом следует помнить в процессе изучения всего курса экологического права. Функции демократического государства представляют собой основные или главные направления его деятельности, вызываемые потребностью решения некоторых общих для общества задач. Функции выражают сущность и назначение государства в обществе. Соответственно в недемократическом государстве в рамках функций могут решаться некоторые задачи в интересах не всего общества, а отдельных социальных групп, что для российского государства в прошлом было традиционным. Экологическая функция государства признана теоретиками государства и права как одна из основных и самостоятельных функций современного российского государства. В литературе по теории государства и права она иногда называется функцией по охране природы (охране окружающей среды, охране окружающей природной среды) Представляется, что содержание экологической функции государства не сводится лишь к охране природы, оно гораздо шире. Общество в равной мере заинтересовано в оптимальном комплексном и одновременном решении ряда наиболее существенных задач, касающихся природы и ее ресурсов. С учетом сказанного экологическая функция государства включает в свое содержание деятельность по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, находящимися в собственности государства, а также деятельность, направленную на обеспечение рационального использования природных ресурсов с целью предупреждения их истощения, на охрану окружающей среды от деградации ее состояния, соблюдение, охрану и защиту экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. По степени эффективности реализации этой функции можно судить об истинном отношении государства к обеспечению рационального природопользования, охране окружающей среды, человеку. Выполнение государством экологической функции есть не что иное, как регулирование соответствующих общественных отношений. Значительная часть наиболее важных общественных отношений по поводу природы регулируется экологическим правом. Таким образом, признание деятельности по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, находящимися в собственности государства, обеспечению их рационального использования с целью предупреждения их истощения и охраны окружающей среды от разнообразных вредных воздействий, по обеспечению соблюдения, охраны и защиты экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц в качестве одной из основных функций государства является важнейшей предпосылкой и фактором формирования отрасли экологического права в системе российского права. Чтобы та или иная совокупность правовых норм была признана как отрасль права, она должна отвечать определенным требованиям, критериям. В качестве таковых в российской правовой науке называют наличие круга однородных общественных отношений, регулируемых правом, особую заинтересованность государства в их регулировании, наличие метода правового регулирования соответствующих отношений и достаточно развитой нормативной правовой базы, то есть источников права. Экологическое право является комплексной отраслью в системе российского права. Иногда ее называют суперотраслью. При оценке данной отрасли важно иметь в виду, что она включает в себя ряд самостоятельных отраслей права, признанных в таком качестве, – земельное, водное, горное, воздухоохранительное, лесное и фаунистическое. Комплексный характер отрасли экологического права определен, однако, не этим обстоятельством, а тем, что общественные экологические отношения регулируются как собственными нормами, так и нормами, содержащимися в других отраслях российского права, включая гражданское, конституционное, административное, уголовное, предпринимательское, финансовое, аграрное и др. Процесс отражения экологических требований в этих отраслях права получил название экологизации соответственно гражданского права, уголовного права, предпринимательского права и т.д. Так, в гл. 26 Уголовного кодекса РФ регулируется уголовная ответственность за экологические преступления. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит гл. 8, определяющую административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования. Налоговый кодекс РФ регулирует взимание экологических налогов. Как интегрированный объект экологических отношений понятие «природа» в современном экологическом законодательстве и праве употребляется редко. Оно необоснованно вытеснено из данной отрасли понятием «окружающая среда». К немногим законам, содержащим требования относительно природы, относится Конституция России. В ст. 58 на каждого возложена обязанность сохранять природу и окружающую среду. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» также употребляет данную категорию как синоним природной среды. Понятие «окружающая среда» как объект экологических отношений было заимствовано из зарубежного права, где оно имеет более широкое содержание. Как правило, там в него включаются, наряду с естественными элементами, объекты социальной среды, такие, к примеру, как памятники истории и культуры. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. В указанном Федеральном законе определяются и отдельные составляющие этого понятия. При этом под компонентами природной среды понимаются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. Природный объект – это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. Анализ законодательства в историческом аспекте убеждает в том, что в экологическом праве понятия «окружающая среда», «окружающая природная среда», «природная среда», «природа» тождественны. Соответственно окружающая среда может быть определена как окружающая природная среда (природная среда, природа), то есть совокупность природных комплексов, природных объектов и природных ресурсов, включая атмосферный воздух, воды, землю, почву, недра, животный и растительный мир, а также климат и околоземное космическое пространство, в их взаимосвязи и взаимодействии. Понятие экологии приведено на рис. 1.  Рис. 1. Понятие экологии Концепции отношения общества к природе. 1. Концепция потребительского отношения к природе. Потребительское отношение общества к природе и ее ресурсам было господствующим, если не на словах, то на деле, в государствах как с рыночной экономикой, так и с плановой. Концепция потребительского отношения к природе торжествовала веками, особенно начиная со стадии капиталистического развития общества. Что касается практики взаимодействия советского общества с природой, то оно было фактически потребительским на протяжении всего периода строительства социализма и коммунизма. В основном таким же оно сохраняется в России и сейчас. В практическом плане суть этой концепции заключается в том, что природа воспринимается как кладовая, из которой должны извлекаться ресурсы для развития материального производства и создания богатства общества. 2. Концепция невмешательства в природу. Эта концепция противоположна предыдущей. Она может рассматриваться лишь в чисто теоретическом аспекте, поскольку в процессе общественного развития человек не может не вмешиваться в природу, не оказывать на нее положительного или отрицательного воздействия. Сторонники этой концепции исходят из того, что все процессы в природе осуществляются на основе объективных законов, «природа знает лучше» и всякие попытки вмешательства в природу с целью исправления ее дефектов без учета законов ее развития оборачиваются серьезными последствиями и для человека, и для природы. 3. Концепции ограничения экономического развития, потребностей и народонаселения. Появление этих концепций в 60–70-ые годы XX в. явилось реакцией на истощение природных ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей природной среды, одним словом, на деградацию природы. Сторонники этих концепций (американский ученый Дж. Форрестер, члены «Римского клуба», неправительственного научно-исследовательского международного объединения, образованного в 1968 г., и др.) исходят из перспектив экологического «коллапса» и связанной с этим гибелью человеческого общества. Они основываются на системе расчетов, включающих экстраполяцию современных темпов развития общества. Они считают, что для того чтобы предупредить экологическую катастрофу и жить в гармонии с природой, человечество должно ограничить свои потребности, развитие экономики, которая должна быть ориентирована на удовлетворение этих потребностей и рост численности населения. Эти концепции были подвергнуты резкой критике во всем мире. Призывы к торможению экономического развития человечества оцениваются как утопичные и реакционные. 4. Концепция устойчивого развития. Одна из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом концепций взаимодействия общества и природы – концепция устойчивого развития. Ее появление, развитие и признание связано с природоохранительной деятельностью ООН. По инициативе Генерального Секретаря ООН в 1984 г. была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которую возглавила премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд. В задачи Комиссии входила, в частности, выработка предложений долгосрочных стратегий в области окружающей среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие к 2000 году и на более длительный период; рассмотрение способов и средств, с использованием которых мировое сообщество смогло бы эффективно решать проблемы окружающей среды. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» был представлен Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. Центральное место в этом документе занимает концепция устойчивого развития. Исходя из того, что основной задачей развития является удовлетворение человеческих потребностей и стремлений, устойчивое развитие определяется как такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Другими словами, устойчивое развитие – это экологически обоснованное экономическое и социальное развитие. Существенное достоинство концепции устойчивого развития в том, что она учитывает не только экологический, но и временной фактор. Ориентированная на длительную перспективу модель устойчивого развития основана на идее равенства интересов настоящего и будущих поколений. Известно, что достижение современным обществом и государством целей социально-экономической и экологической политики сопровождалось деградацией природы в ущерб будущим поколениям. Закрепленная в нормах права модель устойчивого развития является формой регулирования социальной ответственности современного общества и государства за создание условий для будущих поколений удовлетворять разнообразные потребности – физиологические, экономические, духовные и иные – в процессе взаимодействия с природой. Концепция устойчивого развития получает закрепление и развитие в российском законодательстве об окружающей среде. Необходимость ее разработки и реализации предусмотрена в двух специальных Указах Президента РФ – от 4 февраля 1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и от 1 апреля 1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Источниками экологического права являются огромное количество нормативных правовых актов на различных уровнях. Классификация источников экологического права может быть проведена по нескольким основаниям. 1. По юридической силе все нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты: а) законы – нормативные правовые акты, принимаемые представительными органами государственной власти; б) все иные нормативные правовые акты являются подзаконными актами. Это акты, принимаемые Президентом РФ, Правительством РФ и органами исполнительной власти субъектов Федерации, министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления. 2. По предмету регулирования источники экологического права можно разделить на общие и специальные. а) общие характеризуются тем, что предмет их регулирования широк и охватывает как экологические, так и иные общественные отношения. К таким актам относится, в частности, Конституция РФ; б) специальные: Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Водный кодекс РФ, Федеральный закон «О животном мире» и другие акты. 3. По характеру правового регулирования нормативные правовые акты можно подразделить на: материальные и процессуальные. Нормативные правовые акты материального характера – акты, содержащие материальные нормы права. Материальные эколого-правовые нормы устанавливают права и обязанности, а также ответственность участников соответствующих отношений. Примерами актов материального характера могут служить Федеральные законы «Об экологической экспертизе», «Об особо охраняемых природных территориях». Источники экологического права процессуального характера регулируют процессуальные отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Значительная часть материальных норм экологического права может быть реализована лишь посредством осуществления и соответственно регулирования последовательного ряда процессуальных действий. Они касаются, к примеру, предоставления земель в пользование, процедуры разработки нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую среду, проведения государственной экологической экспертизы, экологического лицензирования, защиты экологических прав и интересов и т.д. Акты процессуального характера: Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Положение о порядке предоставления и аннулирования лицензий на осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на территориях национальных парков, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденное Постановлением Правительства РФ в ред. от 11 июня 1996 г. и др. Материальные и процессуальные нормы в сфере природопользования и охраны окружающей среды часто предусматриваются в одних и тех же актах. 4. По своему характеру нормативные правовые акты как источники права можно условно подразделить на кодифицированные и не являющиеся таковыми. Кодифицированными являются систематизированные нормативные правовые акты. Систематизация нормативного материала проводится в процессе нормотворческой деятельности с целью приведения его в соответствие с системой регулирования общественных отношений. Эти акты отличаются более высоким качеством и являются головными в той или иной отрасли права. В экологическом праве кодифицированные акты – Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Лесной кодекс РФ, Закон «О недрах» и др. Систему источников экологического права образуют (рис. 2): Конституция РФ; федеративные договоры; международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права; федеральные законы; нормативные правовые акты Президента РФ; нормативные правовые акты Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов РФ; нормативные правовые акты органов местного самоуправления; локальные нормативные правовые акты; судебные решения.  Рис. 2. Источники экологического права Законодательство об окружающей среде в собственном смысле – новое явление для России. Оно стало развиваться лишь с 90-х годов прошлого века. Наряду с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к нему, в частности, относятся: Федеральный закон «Об экологической экспертизе». Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Осуществление государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития предусматривает реализацию закрепленного в Конституции Российской Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду, прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчивого развития, а также решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи с осуществлением адекватных мер по защите и улучшению окружающей среды, сбережению и восстановлению природных ресурсов. Вопрос 2. Предмет и методы правового регулирования экологических отношений. Система и принципы экологического права. Учитывая интересы и потребности человека и гражданина в сфере взаимодействия общества и природы, опосредованные в праве, предмет современного российского экологического права образуют отношения (рис. 3): собственности на природные объекты и ресурсы; по природопользованию; по охране окружающей среды от разных форм деградации; по защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц.  Рис. 3. Предмет изучения экологического права В доктрине экологического права отношения, регулируемые им, называются экологическими. Приведенная классификация видов экологических отношений – принципиальная, наиболее важная, целесообразная и научно обоснованная. Ее целесообразность заключается во взаимосвязанном, одновременном решении в праве комплекса проблем, касающихся принадлежности природных ресурсов, распоряжения ими, обеспечения рационального использования природных ресурсов, охраны природы от разных форм деградации, защиты экологических прав и законных интересов человека. Научная обоснованность такой классификации подтверждается природоресурсным законодательством (земельным, водным, горным и др.), в котором регулируются отношения собственности на соответствующий природный ресурс, по его использованию и охране, а также доктриной земельного, водного, горного и иного природоресурсного права. При таком подходе к правовому регулированию общественных отношений в сфере взаимодействия общества и природы обеспечивается учет интересов как природы, так и человека, в чем проявляется биосоциальная сущность человека. В контексте отношений собственности на природные ресурсы в экологическом праве решаются общественно значимые проблемы владения природными богатствами и распоряжения ими. При регулировании прав собственности учитывается особенный, общественный характер объекта собственности и потому в экологическом праве доминирует государственная, а не частная собственность на природные ресурсы. Владея ими, государство распоряжается природными ресурсами в общественных интересах путем предоставления их в пользование юридическим и физическим лицам. Метод правового регулирования – это совокупность приемов, способов и форм выражения специфических регулятивных свойств и функций, присущих нормам права данной отрасли. Или, другими словами, метод правового регулирования – это устанавливаемый нормами права специфический способ правового воздействия на поведение участников правовых отношений по реализации правомочий собственника природных ресурсов, по обеспечению рационального природопользования, охране окружающей среды, экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. В науке и в праве выделяется ряд методов – императивный, диспозитивный, стимулирования и др. В экологическом праве эти методы используются иногда в сочетании друг с другом (рис. 4).  Рис. 4. Методы правового регулирования общественных отношений в экологическом праве Суть административно-правового метода правового регулирования заключается в установлении предписания, дозволения, запрета, в обеспечении государственного принуждения к должному поведению и исполнению правовых предписаний. Одной из сторон в административных отношениях является уполномоченный орган государства. Соответственно стороны находятся в неравных отношениях – между участниками административных правоотношений складываются отношения власти и подчинения. В экологическом праве административно-правовой метод опосредуется в специфических формах – нормировании, экспертизе, сертификации, лицензировании и др. Он проявляется в установлении уполномоченным государственным органом допустимых выбросов загрязняющих веществ в природную среду, которые должны соблюдаться предприятиями-природопользователями, выдаче этим предприятиям специальных лицензий на такой выброс, в дозволении на принятие решения о строительстве, к примеру, высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва (лишь при положительном заключении государственной экологической экспертизы), запрете ввоза в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов из других государств, применения мер юридической ответственности и др. Гражданско-правовой метод правового регулирования основывается на равенстве сторон правоотношения. В гражданско-правовых отношениях их участники выступают обычно как равноправные субъекты, независимые друг от друга. Посредством заключаемого между ними договора (соглашения) они сами определяют свои права и обязанности, которые, однако, должны соответствовать закону, находиться в его рамках. Примером такого договора может быть договор между предприятием, на котором образуются отходы производства, и транспортным предприятием по перевозке отходов на объекты их утилизации. В условиях перехода к рыночной экономике, в связи с совершенствованием гражданского, предпринимательского законодательства гражданско-правовой метод применяется в данной отрасли права все более широко. Метод стимулирования заключается в установлении в законодательстве положений, направленных на стимулирование субъектов экологического права (как правило, природопользователей) в инициативном порядке принимать и осуществлять меры по эффективному исполнению требований экологического законодательства. К таким положениям относятся, в частности: установление платы за негативные воздействия на состояние окружающей среды; установление налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным и другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе природоохранительным, при внедрении малоотходных и безотходных технологий и производств, использовании вторичных ресурсов, осуществлении другой деятельности, обеспечивающей природоохранительный эффект; освобождение от налогообложения определенных субъектов (или объектов), к примеру, экологических фондов, особо охраняемых природных территорий; применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию; введение специального налогообложения экологически вредной продукции, а также продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий; применение льготного кредитования предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих охрану окружающей среды. Принципы экологического права составляют основу рассматриваемой отрасли, а их соблюдение может служить мерилом правового и социального характера государства, эффективности всей деятельности по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды, защите экологических прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечению экологической безопасности. Экологическое право основано как на общих принципах российского права, так и на принципах данной отрасли (отраслевых). Основные отраслевые принципы экологического права определены в ст.3 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» 2002 г. Указанным Федеральным законом установлено, что хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; независимость контроля в области охраны окружающей среды; презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и иной деятельности; некоторые другие принципы. Развитие экологического права на современном этапе весьма динамично. Соответственно развиваются и его принципы. Анализ действующего законодательства и экологического права России позволяет выделить ряд общих для отрасли принципов. Формируемое экологическое законодательство и право основываются на следующих принципах: предотвращения вреда окружающей среде в процессе социально-экономического развития. Лицо, осуществляющее или планирующее деятельность, которая оказывает или может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, обязано заранее принять и реализовать необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства для того, чтобы предотвратить возможный вред; комплексного подхода к правовому регулированию экологических отношений. Содержание этого важнейшего принципа включает всестороннее регулирование всех отношений, складывающихся в сфере взаимодействия общества и природы, всех видов вредных воздействий на природу, всех субъектов права, оказывающихся в сфере взаимодействия с природой; охраны жизни и здоровья человека. По существу, это принцип экологической безопасности человека. В соответствии с ним при планировании и ведении хозяйственной и иной деятельности должны быть приняты такие решения и осуществлены такие варианты деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни людей, предотвратить или снизить воздействие неблагоприятных факторов окружающей природной среды на здоровье человека; экосистемного подхода к правовому регулированию охраны окружающей среды и природопользования. Этот принцип обусловлен диалектической взаимосвязью предметов, явлений и процессов в природе. Реализуется посредством установления требований по охране других природных объектов и окружающей среды в процессе землепользования, лесопользования, недропользования, водопользования, пользования иными природными богатствами. Включает обеспечение выработки и осуществления мер по охране окружающей среды и природопользованию с учетом взаимозависимости явлений и процессов в экологической системе в масштабе, достаточном для соблюдения права каждого на благоприятную окружающую среду; гуманности. В соответствии с этим принципом законодательство предусматривает меры по предупреждению нанесения чрезмерного, неоправданного, в том числе по этическим соображениям, вреда растительному и животному миру, всем формам жизни. Он вытекает также из ст. 137 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей, что при осуществлении гражданских прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности; охрана окружающей среды – дело каждого. Основой этого принципа является ст. 58 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам. В его содержание входит не только обязанность каждого охранять природу, но и обязанность государства последовательно решать вопросы экологического воспитания и образования; демократизации (государственной) власти. Это проявляется в создании правовых условий для вовлечения граждан и общественных формирований в механизм охраны окружающей среды, в частности в механизм подготовки и принятия экологически значимых решений, экологического контроля; свободы реализации полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и другими природными ресурсами с учетом экологических интересов настоящего и будущих поколений людей; обеспечения рационального использования природных ресурсов, в соответствии с которым должно быть обеспечено неистощительное, экологически обоснованное природопользование в интересах настоящего и будущих поколений, сохранение долгосрочного потенциала национальных природных ресурсов; устойчивого экологически обоснованного экономического и социального развития. Его содержание определяется обеспечением учета экологических требований в хозяйственной, управленческой и иной деятельности, в том числе намечаемой, в интересах настоящего и будущих поколений; сохранения и защиты экологического равновесия в природе как важнейшего компонента не только развития человечества, но и его выживания. Обеспечивается посредством экологического нормирования, предупреждения экологического вреда, восстановления нарушенного состояния природной среды; свободного доступа к экологической информации. Полная, достоверная и своевременная информация о состоянии окружающей среды и уровнях антропогенного воздействия на нее является открытой и доступной; платности природопользования, согласно которому любое использование природных ресурсов осуществляется за плату, за исключением общего природопользования граждан, а также случаев, прямо указанных в законодательных актах; разрешительного порядка негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с которым любая хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляется только на основе соответствующего разрешения, а в необходимых случаях – при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы; «загрязнитель платит». В соответствии с этим принципом любое лицо обязано платить за отрицательное воздействие осуществляемой им деятельности на окружающую среду. Вопрос 3. История становления и развития экологического права. Нормы об охране природы можно найти уже в первых нормативных актах Российского государства. Вопрос об истории развития нормативного регулирования защиты прав собственности на природные ресурсы, охраны природы и природопользования в России целесообразно рассмотреть применительно к трем периодам: 1) до 1917 г.; 2) в советский период; 3) на современном этапе. Как и в других древних или средневековых государствах, охрана природных ресурсов на начальном этапе и в значительной степени в последующем осуществлялась прежде всего через защиту прав собственности, экономических, военных и налоговых интересов государства. Так, в «Русской правде» (1016 г.) предусматривалась охрана общинной собственности, объектом которой, к примеру, был лес, или собственности князя. В «Русской правде» устанавливался штраф за кражу дров. Здесь же предусматривался штраф за уничтожение или повреждение борти, то есть дупла, наполненного сотами с медом. Статья 69 «Пространной правды» за покражу бобра предусматривала штраф в 12 гривен, т.е. такое же наказание, как и за убийство холопа. В соответствии с Соборным уложением 1649 г. ловля рыбы в чужом пруду или садке, бобров и выдр также рассматривалась как кража имущества. Особое отношение к охране лесных ресурсов проявилось и по военным соображениям. Уже с XIV века был установлен заповедный характер оборонительных лесных засек, которые служили средством защиты от набегов татар.[1] Законодательством того времени строго запрещалась вырубка деревьев в засечной черте. Такие леса охранялись специальными сторожами. В русском законодательстве средних веков предусматривался довольно широкий набор санкций за нарушение правил, касающихся природных объектов: штраф, «бить батогами нещадно»,[2] «бити кнутом без всякой пощады», отсечение левой кисти руки. При наказании принимался во внимание факт повторения нарушения. Так, в соответствии с Соборным уложением 1649 г. за лов рыбы в чужом пруду пойманный с поличным подвергался в первый раз битью батогами, во второй раз – кнутом, а в третий раз – отрезанию уха. Широко применялась смертная казнь (за порубку деревьев в заповедном засечном лесу, лов мелкой сельди и др.). С XVII века охрана лесных массивов в Сибири была связана с пушным промыслом. Так, в 1681 г. был принят царский указ (по Якутии), предусмотревший, «чтобы в ясачных местах лесов не секли и не жгли и оттого бы зверь вдаль не бежал и. ясачному сбору порухи и недоброму не было».[3] В XVII веке в России проявилась потребность в регулировании добычи объектов животного мира как мере по предотвращению их истощения. При этом регламентировались как способы добычи, так и размеры добываемых видов, например рыб. Основные особенности развития правового регулирования природопользования и охраны природы в России в советский период проявились в следующем. Вплоть до 70-х годов в развитии законодательства рассматриваемой сферы господствующим был природоресурсный подход. Это означает, что регулирование природопользования и охраны природы осуществлялось применительно к отдельным природным ресурсам. В начале 20-х годов был принят ряд законов и декретов Правительства, включая: Земельный кодекс РСФСР (1922 г.). Лесной кодекс РСФСР (1923 г.). Декрет СНК РСФСР «О недрах земли» (1920 г.). Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основах организации рыбного хозяйства Союза ССР» (1924 г.). Декрет СНК РСФСР «Об охоте» (1920 г.). Декрет СНК РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921 г.). Декрет СНК РСФСР «О санитарной охране жилищ» (1919 г.) и др. Что касается отношений собственности на природные ресурсы, то эти ресурсы находились в исключительной собственности государства. Декретом «О земле», принятым II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г., была проведена сплошная национализация земли вместе с другими природными богатствами. Частная собственность на землю и другие природные ресурсы была отменена, они были изъяты из гражданского оборота. Проблема охраны природы от загрязнения оценивалась в этот период в основном как санитарная, а не экологическая. Это означало, что при регулировании охраны атмосферного воздуха и вод учитывались преимущественно интересы охраны здоровья человека, а не всех живых организмов, страдающих от загрязнения. Соответственно, отношения по охране вод и атмосферного воздуха в определенной мере регулировались санитарным законодательством. Лишь в 70-е годы применительно к водам и в 80-е применительно к атмосферному воздуху проблемы охраны окружающей среды от загрязнения стали оцениваться и регулироваться как экологические. Понятие экологической проблемы представлено на рис. 5.  Рис. 5. Понятие экологической проблемы На современном этапе экологическое право развивается с учетом следующих важнейших факторов: кризисного состояния окружающей среды в стране и общественных потребностей в восстановлении благоприятной окружающей среды; дефектов существующего экологического законодательства, для которого характерны наличие пробелов и фрагментарность в правовом регулировании экологических отношений; перспектив создания правового и социального государства; происходящей трансформации общественных экономических отношений; введения ряда форм собственности на природные ресурсы; тенденций развития взаимоотношений общества и природы и экологического права в мире. Важнейшим принципом формирования экологического законодательства на современном этапе является его гармонизация с передовым мировым законодательством. Основные принципы охраны окружающей среды представлены на рис. 6.  Рис. 6. Принципы охраны окружающей среды Новые подходы к развитию права окружающей среды получают реализацию на современном этапе развития российского общества. Переход к рыночным отношениям в экономике, отказ от идеологических догм в праве, стремление российского общества к созданию в перспективе правового и социального государства, к установлению правовых норм по природопользованию и охране окружающей среды преимущественно в законах, а не в подзаконных актах – это те явления в экологическом праве, которые знаменуют начало нового этапа в его развитии. Вопросы для самопроверки: 1. В чем заключается понятие экологического права, его предмет, методы регулирования и система? 2. Опишите историю возникновения и развития экологического права. Литература по теме: Основная литература: 1. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. 2. Казанцева Л.А., Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М., Берлин.: Директ-Медиа, 2017. – 486 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Дополнительная литература: 1. Балашенко С.А. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко, Т,И., Макарова, В.Е, Лизгаро – Минск: Высшая школа, 2016. – 383 с. http://biblioclub.ru/ 2. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – М. Проспект, 2015. – 104 с. – URL: https://biblioclub.ru/ 3. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2016. – 352 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Нормативно-правовые акты: 1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 2. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2008 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30.07.2019 N 255-ФЗ) // СЗ РФ: 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 02.08.2019 N 317-ФЗ) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2. 4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм. и доп. от 25.12.2018 N 485-ФЗ,) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012; 5. Кодекс административного судопроизводства, от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.12.2018 № 562-ФЗ). 6. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 02.08.2019) / Собрание законодательства РФ, 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954. 7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) / Собрание законодательства РФ, 24 декабря 2001 г. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 8. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 9. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) (ред. от 27.12.2018). 10. Водный кодекс Российской Федерации от (03.06.2006 N 74-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 11. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). 12. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 145-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ)(в редакции от 18.07.2019 N 177-ФЗ). 14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 14.11.2002 N 138-ФЗ) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 15. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 07.03.2001 N 24-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 16. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 18. Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». |