экология. экологич право текст. К значительному загрязнению окружающей среды, истощению

Скачать 1.18 Mb. Скачать 1.18 Mb.

|

|

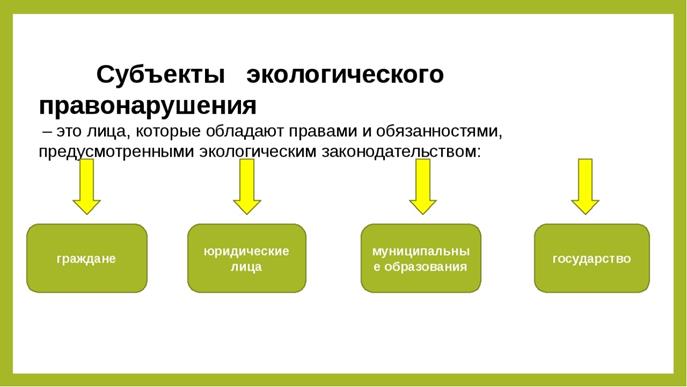

Тема 2. Права и обязанности субъектов экологических правоотношений Вопросы темы: 1. Понятие права экологопользования. 2. Виды содержания права экологопользования. 3. Общая характеристика экологических прав и обязанностей граждан, юридических лиц. 4. Экологические обязанности РФ, субъектов РФ, и муниципальных образований. Цели и задачи: Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических знаний об общей характеристике экологических прав и обязанностей граждан, юридических лиц, а также экологических обязанностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В результате успешного изучения темы Вы: Узнаете: общая характеристика экологических прав и обязанностей граждан и их объединений. Политическая, социальная и юридическая значимость этого института. Экологические права и обязанности как элементы содержания экологических правоотношений. Экологические права и обязанности как составная часть правового статуса субъектов экологических правоотношений; конституционное право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Юридическая и социальная природа этих прав; иные виды экологических прав граждан и их содержание; права общественных объединений в области охраны окружающей среды; юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Административный и судебный порядок защиты экологических прав граждан; полномочия Конституционного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции по обеспечению реализации экологических прав граждан и их объединений; экологические обязанности граждан и средства их реализации. Конституционная обязанность граждан «сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам»; экологические права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; экологические права и обязанности юридических лиц; экологические обязанности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Приобретете следующие профессиональные компетенции: способности выявления экологических прав и обязанностей граждан и юридических лиц; навыки по реализации экологических обязанностей граждан и юридических лиц; умения по определению экологических обязанностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Вопрос 1. Понятие права экологопользования. Использование человеком природных ресурсов для своих нужд – экономических, духовных, рекреационных и иных – в значительной мере регламентируется правом. Система норм, регулирующих отношения по использованию природных богатств, называется правом природопользования. Такие нормы содержатся главным образом в природоресурсном законодательстве – земельном, водном, горном, лесном, фаунистическом. Некоторые положения, касающиеся природопользования, предусмотрены также в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», иных актах. Право природопользования может оцениваться в разных качествах: как правовой институт; как правоотношение; как конкретное правомочие природопользователя. Совокупность норм, регулирующих отношения природопользования, образует комплексный правовой институт права природопользования. Как правоотношение право природопользования определяется совокупностью прав и обязанностей, которые принадлежат сторонам в конкретном отношении по поводу использования земли, недр, вод и т.д. Как правомочие право природопользования представляет собой принадлежащее природопользователю субъективное право, содержание которого включает правомочия владения, пользования и распоряжения предоставленным в пользование природным ресурсом. В природоресурсном законодательстве и науке экологического права выделяется ряд классификаций видов природопользования. Наиболее общей является классификация, критерием которой является объект природы. Соответственно право природопользования подразделяется на следующие виды: право землепользования; право недропользования; право водопользования; право пользования атмосферой; право лесопользования; право пользования растительным миром вне лесов; право пользования животным миром. Правда, в юридической литературе о пользовании атмосферным воздухом говорится реже и меньше, чем о пользовании другими природными ресурсами. В этой сфере более остро стоят вопросы, связанные с охраной атмосферного воздуха, а не регулированием его использования. Соответствующий Закон называется «Об охране атмосферного воздуха», хотя предшествующий Закон в данной сфере (1982 г.) предусматривал также регулирование потребления атмосферного воздуха для производственных нужд (ст. 41). Видом использования атмосферы является выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Основной считается правовая классификация видов природопользования по целевому назначению. Виды природопользования по целевому назначению определяются природоресурсным законодательством с учетом специфики природного ресурса и удовлетворяемых им общественных потребностей. Вопрос 2. Виды и содержание права экологопользования. Субъект права природопользования может рассматриваться в двух аспектах: а) как возможный по закону обладатель такого права пользования; б) как обладатель субъективного права пользования природными ресурсами, носитель установленных законом прав и обязанностей, который является субъектом правоотношений пользования землей, ее недрами, водами и лесами, объектами животного мира и атмосферным воздухом. Закон устанавливает различие между обладателями права природопользования в зависимости от его видов – общего и специального. Так, в качестве субъекта права общего природопользования выступает каждый человек в России, так как он обладает возможностями пользоваться водами, лесами, землей, вытекающими из закона. При этом нужно иметь в виду следующее обстоятельство. В рамках права общего природопользования человек может использовать природные ресурсы лишь для собственных нужд, но не для осуществления предпринимательской деятельности. Это прямо предусмотрено водным и лесным законодательством. Для осуществления предпринимательской деятельности гражданин-водопользователь может использовать водные объекты только после заключения договора на водопользование, то есть становясь субъектом права специального природопользования. Аналогичным образом решен вопрос и в лесном законодательстве. Устанавливая право граждан пребывать в лесах. Лесной кодекс подчеркивает, что граждане могут собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы лишь для собственных нужд. Субъектами права специального природопользования являются юридические лица и граждане-предприниматели. В природоресурсном законодательстве установлено требование, согласно которому субъекты специального природопользования должны обладать правоспособностью, то есть способностью иметь права и нести обязанности. Кроме того, чтобы субъект права мог своими действиями осуществлять имеющееся у него право и отвечать за выполнение возложенных на него обязанностей, необходимо, чтобы он обладал дееспособностью. Содержание правоотношения природопользования определяется совокупностью прав и обязанностей субъектов соответствующего правоотношения. При характеристике содержания права природопользования следует иметь в виду, что в зависимости от цели природопользования субъекты различных видов права пользования одинаковыми природными ресурсами обладают различными правомочиями пользования (например, сельскохозяйственное и несельскохозяйственное землепользование; пользование недрами для добычи полезных ископаемых и для геологического изучения и т.д.). Права и обязанности природопользователей дифференцированы в зависимости от объекта природы и целей природопользования. Права и обязанности определяются как в законодательных актах, так и в лицензиях (договорах) на природопользование применительно к специальному природопользованию. Вопрос 3. Общая характеристика экологических прав и обязанностей граждан, юридических лиц. Под экологическими правами человека понимаются узаконенные, имеющие правовые основания притязания индивида на природу (или ее отдельные ресурсы), связанные с удовлетворением или возможным удовлетворением его разнообразных потребностей при взаимодействии с ней и обеспечением такого удовлетворения. В условиях сложной экологической ситуации в стране, крайне низкой эффективности природоохранительной деятельности государства законодательное, особенно конституционное закрепление экологических прав имеет для России большое политическое и юридическое значение. Признав экологические права граждан, Российское государство сделало первый шаг в направлении создания правового государства, подтвердило намерение построить его. Достаточно широкое регулирование субъективных экологических прав в формируемом законодательстве является свидетельством демократизации права. Признание прав стимулирует рост самосознания граждан, экологическое сознание и культуру. Оно будет способствовать вовлечению граждан в охрану окружающей среды, стимулирует деятельность государства в данной сфере, так как реализация права на благоприятную окружающую среду, других экологических прав предполагает возможность требовать соответствующего поведения от других субъектов, прежде всего от государственных органов. В то же время регулирование экологических прав способствует укреплению авторитета государства, его выходу на международную арену, вхождению в европейское и мировое правовое пространство. Столкнувшись в конце 60-х годов с трудностями реализации экологического законодательства с помощью традиционных, принудительных правовых средств, в США была осознана необходимость введения новых механизмов контроля общества и его отдельных членов за соблюдением природоохранительного законодательства. При совершенствовании законодательства об охране атмосферного воздуха в начале 70-х годов, в результате продолжительных дискуссий в Конгрессе США гражданам было предоставлено право обращаться в суд с иском о несоблюдении требований Закона о чистом воздухе. Юридическое значение признания этого рода прав предопределено их содержанием и возможностями гражданина как обладателя права. Так, обладание правом для соответствующего субъекта означает: а) свободу поведения индивида в границах, установленных нормой права; б) возможность для индивида пользования определенным социальным благом; в) полномочие совершать определенные действия и требовать совершать соответствующих действий от других лиц; г) возможность обратиться в суд за защитой нарушенного права.  Рис. 7. Объекты и субъекты экологического права Признание и правовое регулирование экологических прав человека и гражданина важно не только для самого индивида, но и для общества и государства. Так, социально ответственное государство, устанавливая те или другие права, может рассчитывать на то, что граждане, реализуя эти права, будут способствовать повышению эффективности природоохранительной деятельности самого государства. Например, предоставляя гражданам право участвовать в процессе подготовки и принятия экологически значимых хозяйственных и иных решений в процедуре оценки их воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, можно ожидать повышения эффективности соответствующей деятельности органов исполнительной власти. Соответственно общество и государство не остаются безразличными к тому, как гражданин реализует свои права. Они должны быть заинтересованными в активности граждан. Таким образом, при последовательной реализации экологические права имеют существенное правовое значение как основа для постепенного восстановления благоприятного состояния окружающей среды в стране, призваны обеспечить нормальную жизнедеятельность человека. В Конституции России предусмотрена система юридических гарантий экологических прав человека и гражданина. В частности, определяются юридические процедуры, в рамках которых может осуществляться охрана таких прав: судебная защита прав и свобод; право обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц; право на получение квалифицированной юридической помощи; право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; право обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Как гарантию права на достоверную информацию о состоянии окружающей среды можно рассматривать положение п. 3 ст. 41 Конституции РФ об ответственности должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Анализ закрепленных в законодательстве экологических прав, т.е. прав человека на природу или связанных с природой, показывает, что функционально назначение их различно. При этом можно объединить их в следующие группы: Права, направленные на удовлетворение потребностей человека за счет ресурсов природы. К ним относятся право на благоприятную окружающую среду и права на природопользование. К этой разновидности прав относится также право на благоприятную среду обитания (ст. 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Права, направленные на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья человека до 80 % определяется экологическими факторами. В той степени, в какой состояние здоровья человека зависит от состояния окружающей среды, к этой разновидности прав можно отнести конституционные права на охрану здоровья (ст. 41), на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности (ст. 37), а также на радиационную безопасность, установленное ст. 22 Федерального закона «О радиационной безопасности населения». Права, служащие средствами обеспечения соблюдения и защиты прав на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Эта разновидность прав достаточно многочисленна. И в этом можно видеть одно из достоинств современного экологического законодательства. В нее входят права на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу человека экологическим правонарушением, на защиту окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на возмещение вреда окружающей среде и др. К этой группе относятся права, установленные, в частности, в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды»: создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды; направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране; принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях и др. Право собственности на природные ресурсы. В отношении граждан это право справедливо регулируется в ограниченных размерах. Эта разновидность прав чрезвычайно важна. Установление права частной собственности на природные ресурсы, прежде всего на землю, создает правовые предпосылки для развития рыночной экономики. Согласно ст. 36 Конституции РФ граждане вправе иметь в частной собственности землю. Согласно ст. 8 Водного кодекса РФ в собственности гражданина или юридического лица могут находиться пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, если иное не установлено федеральными законами. С учетом специфики природных объектов как объекта права собственности недра, воды, леса, животный мир должны находиться преимущественно в публичной собственности, прежде всего государственной. Государство, обслуживающее человека, обеспечивающее его права и интересы, реализует свои полномочия собственника по распоряжению природными ресурсами с учетом экологических прав и интересов человека и под контролем граждан и их объединений. Экологические права будущих поколений. Права будущих поколений вытекают из концепции устойчивого развития. В этом одна из ее существенных характеристик: устойчивое развитие определяется как такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Указанная разновидность экологических прав еще не в полном объеме сформирована в российском законодательстве. Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных естественных прав человека. Право каждого на благоприятную окружающую среду впервые в России, а точнее, в СССР, было закреплено в Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г. Съездом народных депутатов СССР, а позднее – в Конституции 1993 г. Конституция устанавливает также право каждого на жизнь (ст. 20). Право на жизнь объединяет с правом на благоприятную окружающую среду то, что первое, несомненно, связано с состоянием окружающей среды, в которой проживает человек. Жизнь людей не должна укорачиваться из-за игнорирования экологических требований. В той части, в какой право на жизнь связано с охраной природной среды, оно может защищаться способами и средствами, предусмотренными российским законодательством о защите экологических прав граждан. Право на жизнь объективно будет обеспечиваться и защищаться посредством обеспечения соблюдения и защиты права на благоприятную окружающую среду. Субъектами права на благоприятную окружающую среду являются граждане России и иностранные граждане, находящиеся на территории РФ. Для обеспечения наиболее эффективного соблюдения и защиты права на благоприятную окружающую среду большое теоретическое и практическое значение имеет определение его содержания. Кроме законодательного, имеется достаточно обоснованное научное определение понятия благоприятной окружающей среды. Окружающая среда является благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в экологическом законодательстве требованиям, касающимся чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия, эстетического богатства, сохранения уникальных (достопримечательных) объектов природы, сохранения естественных экологических систем, использования природы с учетом допустимого экологического и техногенного риска. В законодательстве содержатся юридически значимые критерии оценки благоприятного состояния окружающей среды и соответственно соблюдения данного субъективного права. Прежде всего, юридическими критериями служат нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, предусмотренные Федеральным законом «Об охране окружающей среды», иными актами экологического законодательства. Такие нормативы направлены преимущественно на обеспечение чистоты окружающей среды, что является лишь одной, хотя и важной характеристикой благоприятного состояния окружающей среды. Поддержание благоприятного состояния окружающей среды с целью сохранения видового разнообразия, удовлетворения эстетических и иных потребностей человека обеспечивается созданием особо охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных зон и иных территорий и установлением в законодательстве их правовых режимов. Право на благоприятную окружающую среду – одно из фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав человека и гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических, эстетических и иных условий его жизни. Другие экологические права граждан – требовать предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, на возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу человека экологическими правонарушениями, предусмотренные Конституцией РФ и иными законами, по существу, служат средствами реализации права на благоприятную окружающую среду. Вопрос 4. Экологические обязанности РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного права и тоже включает в себя четыре компонента: необходимость совершать определенные действия либо воздержаться от них; необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного; необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований; необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право. Очевидно, что мы можем рассчитывать на соблюдение принадлежащего нам от рождения права на благоприятную окружающую среду, лишь если сами будем охранять природу и беречь ее богатства. Без соответствующих обязанностей права и свободы «зависают», не будучи обеспечены должными действиями других лиц, организаций, государства, от которых зависит нормальная реализация этих прав и свобод. Принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан, государство вправе требовать от них правомерного поведения, которое соответствовало бы эталонам, зафиксированным в юридических нормах. Если субъективные экологические права – новое явление российского экологического законодательства, то регламентация обязанностей является традиционным требованием этого законодательства. В ст. 58 Конституции РФ установлена обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам. Примерно в такой форме эта обязанность была выражена в предыдущей Конституции России. Обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам можно рассматривать как правовую и как моральную. Каждый человек и гражданин, если его жизнедеятельность связана с вредным воздействием на окружающую среду и использованием природных богатств, обязан соблюдать соответствующие адресованные им требования законодательства, нарушение которых влечет правовые последствия. Юридическая ответственность выполняет функцию гарантии исполнения гражданами возложенных на них обязанностей. В то же время в цивилизованном обществе забота о природе, охрана окружающей среды являются проявлением культуры этого общества и нравственным долгом его членов. Забота о природе – моральный долг каждого и по отношению к экологическим интересам последующих поколений. Юридическим критерием соблюдения обязанностей сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам служит осуществление человеком деятельности, связанной с вредным воздействием на окружающую природную среду и природопользованием, в соответствии с требованиями экологического законодательства. Конституционные обязанности сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам развиты в действующем законодательстве РФ. Ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» устанавливает обязанности граждан сохранять природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным богатствам; соблюдать иные требования законодательства. Обратим внимание на то, что в Конституции субъектом обязанности является «каждый», а в законе – граждане. Юридическое понятие «каждый» более широкое. Наиболее полно обязанности граждан по охране природы и бережному использованию природных богатств как природопользователей определены в природоресурсном законодательстве.  Рис. 8. Субъекты экологического правонарушения Так, в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков, а также лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами; своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом и федеральными законами. Обязанности пользователей других природных ресурсов определены Законом Российской Федерации «О недрах» (ст. 22), Водным кодексом РФ (ст. 39), Федеральным законом «О животном мире» (ст. 40), Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 30). Нарушение установленных в законодательстве обязанностей влечет применение мер юридической ответственности. Вопросы для самопроверки: 1. Дайте общую характеристику экологических прав и обязанностей граждан и их объединений. 2. В чем заключается конституционное право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением? 3. Какие права имеют общественные объединения в области охраны окружающей среды? 4. Каковы полномочия Конституционного суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции по обеспечению реализации экологических прав граждан и их объединений? Литература по теме: Основная литература: 1. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. 2. Казанцева Л.А., Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М., Берлин.: Директ-Медиа, 2017. – 486 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Дополнительная литература: 1. Балашенко С.А. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко, Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро – Минск: Высшая школа, 2016. – 383 с. http://biblioclub.ru/ 2. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – М. Проспект, 2015. – 104 с. – URL: https://biblioclub.ru/ 3. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2016. – 352 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Нормативно-правовые акты: 1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 2. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2008 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30.07.2019 N 255-ФЗ) // СЗ РФ: 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 02.08.2019 N 317-ФЗ) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2. 4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм. и доп. от 25.12.2018 N 485-ФЗ,) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012. 5. Кодекс административного судопроизводства, от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.12.2018 № 562-ФЗ). 6. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 02.08.2019) / Собрание законодательства РФ, 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954. 7. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 8. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) (ред. от 27.12.2018). 9. Водный кодекс Российской Федерации от (03.06.2006 N 74-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 10. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). 11. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 145-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 12. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ)(в редакции от 18.07.2019 N 177-ФЗ). 13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 14.11.2002 N 138-ФЗ) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 14. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 07.03.2001 N 24-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 15. Федеральный конституционный закон» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 16. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |