экология. экологич право текст. К значительному загрязнению окружающей среды, истощению

Скачать 1.18 Mb. Скачать 1.18 Mb.

|

|

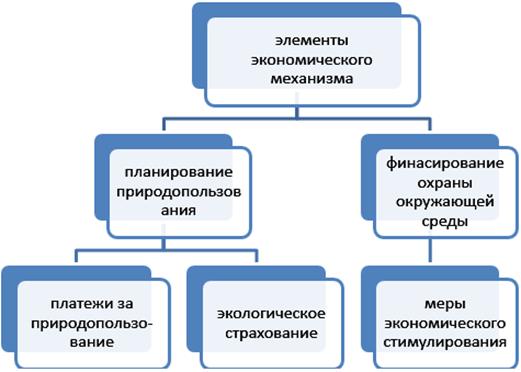

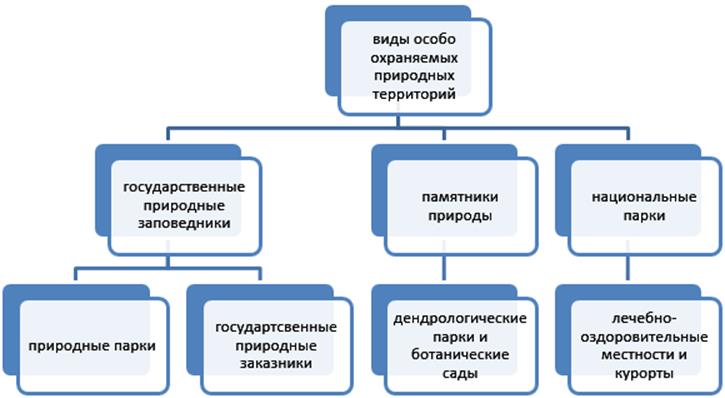

Тема 4. Экономический механизм экологопользования и охраны окружающей среды Вопросы темы: 1. Понятие экономического механизма обеспечения экологопользования и охраны окружающей среды. 2. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Цели и задачи: Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических знаний о понятии экономического механизма обеспечения экологопользования и охраны окружающей среды, а также методах экономического регулирования в области охраны окружающей среды. В результате успешного изучения темы Вы: Узнаете: понятие экономического механизма обеспечения экологопользования и охраны окружающей среды. Законодательство, регулирующее применение экономических мер охраны окружающей среды; методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды; система платежей за пользование природными ресурсами. Плата за загрязнение окружающей среды и другие виды негативного воздействия на окружающую среду; финансирование программ и мероприятий по охране окружающей среды. Источники финансирования; экономическая оценка природных объектов и воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; экономическое стимулирование рационального экологопользования и охраны окружающей среды. Государственные субвенции и субсидии, бюджетные кредиты, предоставление государственных гарантий и др. Налоговые льготы; экологическое страхование: понятие, цели. Обязательное государственное экологическое страхование. Добровольное экологическое страхование. Объекты экологического страхования. Приобретете следующие профессиональные компетенции: способности использования экономического механизма обеспечения экологопользования и охраны окружающей среды; навыки экономического стимулирования рационального экологопользования и охраны окружающей среды; умения организации экологического страхования. Вопрос 1. Понятие экономического механизма обеспечения экологопользования и охраны окружающей среды. Под экономическим механизмом охраны окружающей среды понимается совокупность предусмотренных нормативными правовыми актами экономических мер обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды. Роль экономического механизма в экологическом праве определяется выполняемыми им функциями в данной сфере. Прежде всего, он направлен на экономическое обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей среды. Эта функция реализуется посредством последовательного выполнения всех экономических мер, включенных в экономический механизм. Следующая важнейшая функция экономического механизма –стимулирующая. Она заключается в создании условий экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в выполнении адресованных им требований экологического законодательства. Эта функция реализуется не всеми экономическими мерами, включенными в него, а лишь некоторыми из них. Стимулирующую роль призваны играть: а) платежи за пользование землей, недрами, водами, другими природными ресурсами и за негативное воздействие на окружающую среду; б) налоговые и кредитные льготы, иные поощрительные меры в сфере охраны природы. В известной мере в качестве стимулятора выступает экологическое страхование. Правовые требования, касающиеся экономических мер природопользования и охраны окружающей среды, содержатся в ряде законов и подзаконных актов, относящихся к экологическому и к иным отраслям российского законодательства. Основные требования в данной области предусмотрены Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Он устанавливает как общие правила по осуществлению той или другой экономической меры, так и некоторые конкретные предписания о применении этих мер. В основном правовое регулирование осуществляется применительно к отдельным экономическим мерам и отдельным природным объектам. Соответственно, ряд экономических мер предусматривается природоресурсным законодательством. В частности, достаточно подробно регламентируются платежи за пользование соответствующими природными ресурсами в Федеральном законе «О недрах», Лесном кодексе РФ, Водном кодексе РФ, Федеральном законе «О животном мире» и др. Общие требования к планированию природоохранных мероприятий предусмотрены Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». Положения по финансированию природоохранной деятельности определяются бюджетным законодательством, об экологических налогах – Налоговым кодексом РФ. К элементам экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды относятся (рис. 10): планирование природопользования и охраны окружающей среды; финансирование охраны окружающей среды; платежи за природопользование; экологическое страхование; меры экономического стимулирования.  Рис. 10. Элементы экономического механизма природопользования Вопрос 2. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Очевидна теснейшая связь планирования рационального природопользования и охраны окружающей среды с решением проблем финансирования в данной сфере. Адекватное финансирование – важнейшее условие решения экологических задач. Охрана природы –финансово емкое направление деятельности. Так, стоимость очистных сооружений на предприятиях составляет иногда до 40 % стоимости самого предприятия. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды по остаточному принципу в России – одна из причин того, что природа в нашей стране находится в критическом состоянии. В то время как в СССР доля затрат на охрану окружающей среды в ВНП составляла всегда менее 1 %, в 80-е годы эти затраты экономически развитых зарубежных государств были: в США – 1,47 %, в ФРГ – 1,5 %, Японии – 1,25 %. В сравнении с Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды», Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не содержит специальных положений о финансировании природоохранной деятельности. В Законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды» имелись два принципиально важных положения относительно финансирования экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды. Первое касалось того, что Закон указывал источники финансирования таких программ и мероприятий: республиканский бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ и бюджеты органов местного самоуправления; средства предприятий, учреждений и организаций; федеральный, территориальные и местные экологические фонды; фонды экологического страхования; кредиты банков; добровольные взносы населения, иностранных юридических лиц и граждан, а также других источников деятельности. Экологическим законодательством устанавливается два вида платежей – за пользование природными ресурсами и за негативное воздействие на окружающую среду (рис. 11). В свою очередь, каждый из этих видов подразделяется на подвиды. Структура платежей, а также порядок их внесения за природопользование регулируются в основном природоресурсными законодательными и иными нормативными правовыми актами.  Рис. 11. Виды платежей Экологическое страхование – новая правовая мера охраны окружающей среды. Оно является разновидностью страхования, регулируемого Законом РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Некоторые общие требования об экологическом страховании установлены Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 18). Экологическое страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических лиц и организаций на случай экологических рисков за счет средств специальных страховых фондов. Объектами экологического страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы: связанные с жизнью, здоровьем страхователя или застрахованного лица (личное страхование); связанные с владением, пользованием, распоряжением природными ресурсами и иным имуществом (имущественное страхование); связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности). Вопросы для самопроверки: 1. Опишите экономический механизм регулирования экологопользования и охраны окружающей среды. 2. Какие экологические критерии платы за использование природных ресурсов существуют? 3. В чем заключается плата за загрязнение окружающей среды? 4. В чем заключается сущность экономического стимулирования рационального экологопользования и охраны окружающей среды? Литература по теме: Основная литература: 1. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. 2. Казанцева Л.А., Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М., Берлин.: Директ-Медиа, 2017. – 486 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Дополнительная литература: 1. Балашенко С.А. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко, Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро – Минск: Высшая школа, 2016. – 383 с. http://biblioclub.ru/ 2. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – М. Проспект, 2015. – 104 с. – URL: https://biblioclub.ru/ 3. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2016. – 352 с. URL: https://biblioclub.ru/ Нормативно-правовые акты: 1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 2. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2008 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30.07.2019 N 255-ФЗ) // СЗ РФ: 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 02.08.2019 N 317-ФЗ) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2. 4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм. и доп. от 25.12.2018 N 485-ФЗ,) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012. 5. Кодекс административного судопроизводства, от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.12.2018 № 562-ФЗ). 6. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 02.08.2019) / Собрание законодательства РФ, 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954. 7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) / Собрание законодательства РФ, 24 декабря 2001 г. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 8. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 9. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) (ред. от 27.12.2018). 10. Водный кодекс Российской Федерации от (03.06.2006 N 74-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 11. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). 12. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 145-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ)(в редакции от 18.07.2019 N 177-ФЗ). 14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 14.11.2002 N 138-ФЗ) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 15. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 07.03.2001 N 24-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 16. Федеральный конституционный закон» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 18. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 19. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 20. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Тема 5. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных территорий Вопросы темы: 1. Понятие и цели создания особо охраняемых природных территорий. 2. Виды особо охраняемых природных территорий и их правовой режим. Цели и задачи: Цели и задачи изучения данной темы – получение общетеоретических знаний о понятии и цели создания особо охраняемых природных территорий, а также видах особо охраняемых природных территорий их правовом режиме. В результате успешного изучения темы Вы: Узнаете: понятие и цели создания особо охраняемых природных территорий. Виды особо охраняемых природных территорий; правовой режим государственных природных заповедников. Понятие, цели и задачи государственных природных заповедников. Порядок образования государственных природных заповедников; правовой режим национальных природных парков. Понятие, цели и задачи национальных природных парков. Порядок образования национальных природных парков; правовой режим природных парков. Понятие, цели и задачи природных парков. Порядок образования природных парков; правовой режим государственных природных заказников. Понятие, виды государственных природных заказников. Порядок образования государственных природных заказников; правовой режим памятников природы. Понятие, виды памятников природы. Режим особой охраны территорий (акваторий), занятых памятниками природы; правовой режим дендрологических парков, ботанических садов, зоологических парков. Понятие и задачи дендрологических парков, ботанических садов, зоологических парков. Режим особой охраны территорий, занятых дендрологическими парками, ботаническими садами, зоологическими парками; правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Понятие, цели создания, виды лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; правовой режим других видов особо охраняемых территорий и объектов; ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Приобретете следующие профессиональные компетенции: способности по классификации видов особо охраняемых природных территорий; навыки формирования правового режима особо охраняемых природных территорий; умения выявления нарушений режима особо охраняемых природных территорий. В процессе освоения темы акцентируйте внимание на следующих ключевых понятиях: особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны; особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Вопрос 1. Понятие и цели создания особо охраняемых природных территорий. Задачами государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации требований в области охраны окружающей среды, касающихся: а) режима особо охраняемой природной территории; б) особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; в) режима охранных зон, округов санитарной или горно-санитарной охраны особо охраняемых природных территорий. На особо охраняемых природных территориях федерального значения государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им федерального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. На особо охраняемых природных территориях регионального значения государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. На особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. На особо охраняемых природных территориях федерального значения, управление которыми осуществляется природоохранным государственным учреждением, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется должностными лицами и отдельными работниками указанных природоохранных государственных учреждений, являющимися государственными инспекторами по охране территорий государственных природных заповедников и национальных парков. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление. Вопрос 2. Виды особо охраняемых природных территорий и их правовой режим. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения осуществляются Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляются органами местного самоуправления.  Рис. 12. Виды особо охраняемых природных территорий На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности. Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления. Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях – на землях иных пользователей, а также собственников. На природные парки возлагаются следующие задачи: а) сохранение природной среды, природных ландшафтов; б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов; в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков. Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Государственные природные заказники могут быть федерального или регионального значения. Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть: а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях; в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов; г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем; д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы. Государственные природные заказники федерального значения находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и финансируются за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных законом источников. Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятники природы могут быть федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, – особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические сады. Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических садов здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами, могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям. Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в целях их рационального использования и обеспечения сохранения их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами. Вопросы для самопроверки: 1. Опишите понятие и цели создания особо охраняемых природных территорий. Виды особо охраняемых природных территорий. 2. Что включает в себя правовой режим государственных природных заповедников? 3. Опишите понятие, цели и задачи государственных природных заповедников, национальных природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков, ботанических садов, зоологических парков, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 4. Каков порядок их образования? Каковы их правовые режимы? 5. В чем заключается сущность правового режима других видов особо охраняемых территорий и объектов? 6. Какова ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий? Литература по теме: Основная литература: 1. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и ответах: учебник. – М.: Проспект, 2017. – 366 с. 2. Казанцева Л.А., Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М., Берлин.: Директ-Медиа, 2017. – 486 с. – URL: https://biblioclub.ru/ Дополнительная литература: 1. Балашенко С.А. Экологическое право: учебник / С.А. Балашенко, Т.И. Макарова, В.Е. Лизгаро – Минск: Высшая школа, 2016. – 383 с. http://biblioclub.ru/ 2. Потапова А.А. Экологическое право: конспект лекций. – М. Проспект, 2015. – 104 с. – URL: https://biblioclub.ru/ 3. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2016. – 352 с. URL: https://biblioclub.ru/ Нормативно-правовые акты: 1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 2. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2008 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30.07.2019 N 255-ФЗ) // СЗ РФ: 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 02.08.2019 N 317-ФЗ) // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1, 2. 4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (с изм. и доп. от 25.12.2018 N 485-ФЗ,) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3012. 5. Кодекс административного судопроизводства, от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.12.2018 № 562-ФЗ). 6. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 02.08.2019) / Собрание законодательства РФ, 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954. 7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) / Собрание законодательства РФ, 24 декабря 2001 г. № 52. Ч. I. Ст. 4921. 8. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 9. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) (ред. от 27.12.2018). 10. Водный кодекс Российской Федерации от (03.06.2006 N 74-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 11. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). 12. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 N 145-ФЗ) (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ)(в редакции от 18.07.2019 N 177-ФЗ). 14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 14.11.2002 N 138-ФЗ) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 15. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 07.03.2001 N 24-ФЗ) (ред. от 02.08.2019). 16. Федеральный конституционный закон» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 18. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 19. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 20. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 21. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 22. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 23. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 661 «Об экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения о границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях режима экологических зон». 24. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 г. № 769 «Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации». 25. Постановление Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48 «Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в Российской Федерации». |