тгв госы ответы. Классификация источников энергии первичные и вторичные, возобновляемые и невозобновляемые, органические и искусственные. Характеристика выбросов, поступающих в атмосферный воздух от теплогенерирующих установок

Скачать 322.16 Kb. Скачать 322.16 Kb.

|

1 2 250°С в продукта разложения содержатся, в основном, водяной пар, диоксид углерода и очень мало горючих газов практически неспособных гореть (ниже НКПВ). При температурах 250…600°С – в летучих продуктах содержится в основном диоксид углерода и метан, они воспламеняются от источника зажигания и древесина начинает самостоятельно гореть. Температура воспламенения древесины зависит также от степени ее измельчения (соответственно, ее поверхности):Классификация источников энергии: первичные и вторичные, возобновляемые и невозобновляемые, органические и искусственные. Характеристика выбросов, поступающих в атмосферный воздух от теплогенерирующих установок. падающая на поверхность Земли солнечная энергия; геофизическая энергия (ветра, рек, морских приливов и отливов); энергия биомассы (древесина, отходы растениеводства, отходы животноводства). Наличие частиц, являющихся ядрами конденсации в 10 раз больше. Наличие в воздухе газовых примесей увеличено 5-25 раз. Количество облаков увеличивается на 5-10%. Количество туманов зимой на 100% больше, летом на 30%. Число осадков в различные периоды года на 5-10% больше. Относительная влажность уменьшена летом на 2%, зимой на 8%.. Солнечное излучение уменьшено 3-20%. Температура повышается на 1-2 градуса Цельсия. Скорость ветра 5-30% больше. Характеристика горючих газов и горючих смесей: горючие и негорючие газы. Состав используемых горючих газовых смесей. Понятие о теплоте сгорания, температуре самовоспламенения и концентрационных пределах воспламенения. негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожароопасными (например: окислители, а также вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); трудногорючие (трудносгораемые) — вещества и материалы, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые) — вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгорать от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Из группы горючих веществ и материалов выделяют легковоспламеняющиеся вещества и материалы. газ, имеющий концентрационные пределы воспламенения в воздухе, относят к горючим; при отсутствии концентрационных пределов воспламенения и наличии температуры самовоспламенения газ относят к трудногорючим; при отсутствии концентрационных пределов воспламенения и температуры самовоспламенения газ относят к негорючим. Характеристика жидких горючих веществ: состав, теплота сгорания. Понятие о температуре вспышки, воспламенения и самовоспламенения и пределах воспламенения. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: сущность, примеры. Характеристика твердых горючих веществ и материалов: состав, теплота сгорания, выход летучих веществ. Классификация твердых горючих веществ. группу горючести; температуру воспламенения; температуру самовоспламенения; температуру вспышки; область воспламенения; температурные пределы воспламенения паров. ТНКПВсосны = 255°С; ТНКПВопилок = 230°С. Процесс горения древесины – это изотермический процесс, который сопровождается выделением тепла. Чтобы дерево загорелось, сначала его нужно нагреть до температуры воспламенения. Разогрев - это нагрев участка древесины от наружного источника тепла до температуры воспламенения. Источником тепла может послужить поднесенная спичка, соседний горящий участок полена или щепки, либо что-что еще, способное греть и нагревать до требуемой температуры. Когда температура прогреваемого участка достигнет 120-150°С - начинается очень медленное и постепенное обугливание дерева, с образованием самовоспламеняющегося угля. При достижении температуры 250-350°С, начинается активное термическое разложение древесины на составляющие. На поверхности дерева появляется видимый обугливающийся слой, который начинает тлеть ( гореть без пламени). При этом из обуглившегося слоя начинает выделяться белый (бурый) дым. Самого процесса горения еще нет. Если прекратить нагрев, то возгорания не наступит. Наличие дыма говорит лишь том, что поверхность древесины уже достаточно прогрелась и началось ее термическое разложение на газообразные составляющие. Белый дым - это не что иное, как продукты термического разложения древесины, сдобреные приличной порцией водяного пара. Вспышка пиролизных газов. При дальнейшем разогреве и повышении температуры, термическое разложение древесины на газообразные составляющие будет усиливаться. Процесс термического разложения (пиролиз) пойдет вглубь древесной массы. Концентрация пиролизных газов в зоне разогрева достигнет критической отметки и произойдет их возгорание (вспышка). Вспышка состоится на границе с кромкой белого дыма и распространится на весь его объем. Возникнет светло-жёлтое пламя. Температура зоны разогрева может резко увеличиться за счет теплоты от сгорания пиролизных газов. Температура вспышки горючих пиролизных газов находится в пределах 250-300°С. Это температура, при которой становится теоретически возможным процесс воспламенения и горения самой древесины. Воспламенение. Если и дальше продолжать разогревать древесину, то наступит ее воспламенение. Это начальная стадия горения, в течение которой энергия, подводимая к системе от внешнего источника, приводит к резкому ускорению термохимической реакции. Практика показывает, что в естественных условиях воспламенение древесины наблюдается при температуре от 450 до 620°С. Процесс горения древесины в естественных условиях состоит из двух фаз - пламенной фазы, которая характеризуется движением горячих газов наружу, и тления, при котором происходит движение воздуха в толщу древесины. Обе фазы неразрывно связаны между собой общей природой, однако отличаются составом протеканием термохимических процессов и их кинетикой: В режиме тления главным (ведущим) процессом является горение твёрдых продуктов пиролиза (углей). При этом, газообразные продукты выделяются медленно и не могут воспламениться из-за малой концентрации паров и при охлаждении конденсируются, давая обильный белый дым. В режиме пламенного горения ведущим является горение газообразных продуктов пиролиза. Горение древесины обычно начинается с тления - воспламенения углей обугленного слоя (а не воспламенения горючих газов). Выход летучих веществ. Если сухую массу топлива поместить в тигель и постепенно нагревать в инертной среде без доступа воздуха, то будет происходить уменьшение ее массы. При высоких температурах начинается разложение кислородосодержащих молекул топлива с образованием газообразных продуктов, получивших название летучих веществ. Выход летучих веществ из твердых топлив происходит в интервале температур от 110 до 1100º С. Выход летучих веществ определяет температуру воспламенения топлива и условия его хранения, сильно влияет на конструкцию топок, где сжигается это топливо. Чем больше выход летучих веществ, тем легче воспламеняется топливо (газообразные, летучие вещества имеют низкую температуру воспламенения).

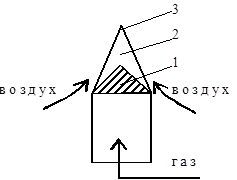

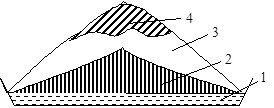

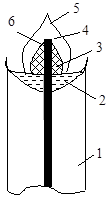

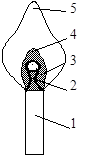

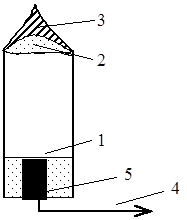

ПОЖАР — неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. ГОРЮЧЕСТЬ — способность веществ и материалов к развитию горения. Все вещества и материалы обладают определенной горючестью, т.е. способ ностью к развитию горения. ГОРЕНИЕ — экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождаю щаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделени ем дыма. Из данного определения вытекает, что горение — это любая реакция окисле ния вещества, приводящая к выделению тепла. При этом реакция должна сопровож даться пламенем, свечением или дымом. 1. Гомогенное горение газов и паров горючих веществ в среде газообразного окислителя. Таким образом, реакция горения протекает в системе, состоящей из одной фазы (агрегатного состояния). 2. Гетерогенное горение твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя. В этом случае реакция протекает на поверхности раздела фаз, в то время как гомогенная реакция идет во всем объеме. Горение газов в газовой горелке. Тут наблюдаются 3 зоны пламени:  Схема горения газа: 1 – прозрачный конус – это исходный нагревается газ (до температуры самовоспламенения); 2 – светящаяся зона фронта пламени; 3 – продукты сгорания (бывают почти невидимы при полном сгорании газов и, особенно при горении водорода, когда не образуется сажа). Ширина фронта пламени в газовых смесях составляет десятки доли миллиметра. Горение жидкостей в открытом сосуде. При горении в открытом сосуде имеются 4 зоны: Горение жидкости: 1 – жидкость; 2 – пары жидкости (темные участки); 3 – фронт пламени; 4 – продукты горения (дым).  Ширина фронта пламени в этом случае больше, т.е. реакция протекает медленнее. Горение плавящихся твердых веществ. Рассмотрим горение свечи. В данном случае наблюдается 6 зон: Горение свечи: 1 – твердый воск; 2 – расплавленный (жидкий) воск; 3 – темный прозрачный слой паров; 4 – фронт пламени; 5 – продукты горения (дым); 6 – фитиль.  Горящий фитиль служит для стабилизации горения. В него впитывается жидкость, поднимается по нему, испаряется и горит. Ширина фронта пламени увеличивается, что увеличивает площадь светимости, так как используются более сложные углеводороды, которые, испаряясь, распадаются, а потом уже вступают в реакцию. Горение неплавящихся твердых веществ. Этот вид горения рассмотрим на примере горения спички и сигареты. Здесь также имеется 5 участков: Горение спички: 1 – свежая древесина; 2 – обугленная древесина; 3 – газы (газифицированные или испарившиеся летучие вещества) - это темноватая прозрачная зона; 4 – фронт пламени; 5 – продукты сгорания (дым).  Видно, что обгоревший участок спички намного тоньше и имеет черный цвет. Это значит, что часть спички обуглилась, т.е. осталась нелетучая часть, а летучая часть испарилась и сгорела. Скорость горения угля значительно медленнее, чем газов, поэтому он не успевает полностью выгореть. Горение сигареты: 1 – исходная табачная смесь; 2 – тлеющий участок без фронта пламени; 3 – дым, т.е. продукт сгоревших частиц; 4 – втягиваемый в легкие дым, который представляет собой в основном газифицированные продукты; 5 – смола, сконденсировавшаяся на фильтре.  Беспламенное термоокислительное разложение вещества называется тлением. Оно возникает при недостаточной диффузии кислорода в зону горения и может протекать даже при очень малом его количестве (1-2%). Дым имеет сизый, а не черный цвет. Значит в нем больше газифицированных, а не сгоревших веществ. Поверхность пепла почти белая. Значит, при достаточном поступлении кислорода происходит полное сгорание. Но внутри и на границе горящего слоя со свежими – черное вещество. Это свидетельствует о неполном сгорании обугленных частиц. Кстати, на фильтре конденсируются пары улетучившихся смолистых веществ. Подобный вид горения наблюдается при горении кокса, т.е. угля, из которого удалены летучие вещества (газы, смолы), или графита. Таким образом, процесс горения газов, жидкостей и большинства твердых веществ протекает в газообразном виде и сопровождается пламенем. Некоторые твердые вещества, в том числе имеющие склонность к самовозгоранию, горят в виде тления на поверхности и внутри материала. Скорость горения — скорость распространения зоны горения по заряду взрывчатого вещества. Скорость горения в основном определяется составом и состоянием заряда. Скорость сложнейшего физико-химического процесса — горения — определяется скоростью отдельных (элементарных) химических реакций и процессами диффузии и теплопередачи из одной зоны реакции в другую. Линейная и массовая скорость горения зависит от:

Важно заметить, что для смесевых систем дополнительно оказывают влияние:

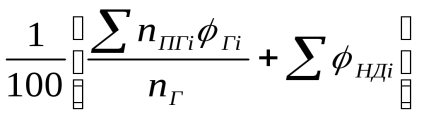

Калориметрическая температура горения tK — температура, определяемая без учета диссоциации водяных паров и диоксида углерода, но с учетом фактической начальной температуры газа и воздуха. Она отличается от жаропроизводительности tx тем, что температура газа и воздуха, а также коэффициент избытка воздуха а принимаются по их действительным значениям. На величину калориметрической температуры влияют следующие факторы: 1) подогрев воздуха и топлива; 2) процентное содержание кислорода в воздухе; 3) коэффициент расхода воздуха на горения; 4)теплота сгорания топлива. При сжигании топлива в топках паровых и водогрейных котлоагрегатов в качестве окислителя используется воздух. Зная количество воздуха, необходимое для горения 1 кг каждого горючего элемента твердого и жидкого топлива или 1 м3 каждого горючего газа, вводящего в газообразное топливо, можно определить теоретическое общее количество воздуха, необходимое для горения всех горючих элементов. Так как в 1 кг рабочей массы топлива содержится СР/100 кг углерода, НР/100 кг водорода, SРл/100 кг серы (летучей) и OР/100 кг кислорода, то для сжигания твердого и жидкого топлива теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания (м3 воздуха/кг топлива), определяется по формуле: а при сжигании газообразного топлива, состав которого задан процентным содержанием отдельных горючих газов, – по формуле (м3 воздуха/м3 газа):  . .Из приведенных уравнений ясно, что теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг твердого и жидкого топлива или 1 м3 газообразного топлива, зависит только от его химического состава. При полном сжигании топлива в теоретических условиях образуются продукты сгорания, представляющие собой газовую смесь, состоящую из СО2, SO2, N2, Н2О. Диоксид углерода и сернистый ангидрид принято объединять и называть «сухие трехатомные газы», обозначая через RO2, т.е. RO2 = CO2 + SО2. Теоретический объем азота в продуктах сгорания (м3/кг):  . .Наличие водяных паров впродуктах сгорания обусловлено горением водорода и испарением влаги, содержащейся в топливе, а также влаги, поступающей вместе с воздухом. Теоретический объем водяных паров (м3/кг): В уравнении влагосодержание воздуха d0 = 10 г/кг. При сжигании газообразного топлива теоретический объем трёхатомных газов (м3/м3): Теоретический объем азота (м3/м3):  . .Теоретический объем водяных паров (м3/ м3): где dГ.ТЛ. – влагосодержание газообразного топлива, г/м3. Коэффициент избытка воздуха - отношение фактически затраченное на сжигание топлива воздуха к теоретически необходимому. α = VД/V0. Коэффициент избытка воздуха в значительной мере характеризует совершенство организации процесса горения в реальных условиях по сравнению с теоретическими. Очевидно, что чем ближе действительный расход воздуха к теоретическому (α →1), без снижения экономичности сжигания топлива, тем совершеннее конструкция топочного устройства и экономичнее топочный процесс. Таблица 1.2.1

Существует два механизма распространения пламени: тепловой и цепной На практике - работают оба одновременно. Тепловой механизм распространения пламени:

В основе теплового механизма лежит явление - теплопроводности. Цепной механизм распространения пламени:

В основе цепного механизма лежит - диффузия активных центров. Классификация горения в зависимости от скорости распространения пламени: -Дефлаграционное (несколько м/с); -Взрывное (десятки м/с); -Детанационное (тысячи м/с). Нормальной скоростью распространения пламени (UН , м/с) называется скорость, с которой пламя перемещается по нормали (перпендикулярно) к поверхности фронта горения. Нормальная скорость распространения пламени зависит только от физико-химических констант ГВС. Величина нормальной скорости распространения пламени зависит от природы горючего газа и состава ГВС. Течение газов (смесей), со значительными скоростями и пространственным масштабом происходит в турбулентном режиме. Турбулентность потока оказывает значительное влияние на протекание процессов горения, что в первом приближении сводится к их значительной интенсификации при качественном изменении структуры пламени. Особенности распространения экзотермических реакций в условиях турбулентного движения смеси вызывают значительные сложности как при экспериментальном изучении, так и при математическом описании и численном моделировании. При турбулентном горении реагирующей смеси на турбулентное (хаотическое, беспорядочное) движение среды накладываются экзотермические реакции. Очень важно понимать, что при этом виде горения для более или менее малых объемов реагирующей смеси реализуется условия горения, промежуточные от объемного воспламенения до нормального горения, причудливым образом сочетаясь в турбулентном пламени. Фронт пламени - слой, в котором в данный момент происходит цепная реакция горения. Скорость движения фронта пламени в указанном направлении называют нормальной или фундаментальной скоростью распространения пламени газовоздушной смеси. Определение ее производится делением объема вытекающей из горелки газовоздушной смеси на величину поверхности кругового конуса горения.

В практике эксплуатации двигателей с искровым воспламенением возможно нарушение нормального сгорания смеси. Скорость распространения пламени может достигнуть 1500-2500 м/с и приобрести взрывной характер. Давление в цилиндре в этом случае повышается почти вдвое, а температура – на 500-1000 градусов. Такое горение называется детонационным. В ударной волне в результате адиабатического сжатия мгновенно увеличивается плотность газов и повышается температура до Т0 самовоспламенения. В результате происходит зажигание горючей смеси ударной волной и возникает детонация – распространение горения путем воспламенения ударной волной. Детонационная волна не гаснет, т.к. подпитывается ударными волнами от движущегося вслед за ней пламени. Конструкции светильников, групповых щитков, аппаратов, электроустановочных и электромонтажных изделий,* предназначенных для применения во взрывоопасных средах, должны соответствовать классификации взрывоопасных смесей установленной ГОСТ 12.1-011-78. В основу этой классификации положены признаки: способность через зазоры в оболочках и температура самовоспламенения смесей. Исходя из этого, исследованные взрывоопасные смеси разделены на категории, которые учитываются при маркировке электрооборудования, светильники, проводки, групповых щитков. Категория горючих смесей устанавливаются испытаниями в зависимости от способности передать источник зажигания из оболочки емкости во внешнюю среду через узкую щель зазором длиной 25 мм, между двумя плоскопараллельными поверхностями. Для этого два сосуда заполняют испытуемой взрывоопасной смесью, оставляя между ними узкую щель. Устойчивая передача взрывов с частотой 50% от числа повторных испытаний (100 - –000 опытов возможна при высоте зазора не ниже определенной минимальной величины), зависящей от физическо-химических свойств горючих смесей. Естественно, что чем меньше критический зазор, тем более опасна лишняя смесь. Наиболее опасным газом является водород, газовоздушная смесь которого с воздухом способна передавать взрыв при зазоре менее 0,35 мм. Воспламенение горючей смеси, возможно, при локальном ее разогреве открытым источником тепла до определенной температуры (температуры вспышки). Газ образовавшиеся в результате взрыва внутри оболочки и выходящие под давлением взрыва (до 1 - –,2 МПа ли 10-2 атм.), через достаточно узкие щели (зазор) настолько расширяются и охлаждаются, что не представляют опасности для окружающей горючей смеси как источник зажигания. В зависимости от способности передать зажигание через зазоры определенной величины горючей смеси подразделяются, согласно ПУЭ, на четыре категории. Высоты зазор, соответствующие различным категориям смеси, приведены в таблице №4. Таблица 4 Категории взрывоопасных смесей

В зависимости от температуры самовоспламенения горючей смеси, согласно ПУЭ, подразделяются на шесть групп. Диапазоны температур, соответствующие различные горючих смесей, приведены в таблице №5. Таблица 5 Группы взрывоопасных смесей

Распределение некоторой смесей по категориям и группам приведено в таблице № 6. Повышенной надежности против взрыва, в котором взрывозащита обеспечивается только в установленном нормальном режиме его работы. Взрывобезопасное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и признанных вероятных подтверждений, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты особо взрывобезопасное электрооборудование, в котором приняты дополнительные средства взрывозащиты предусмотренные стандартами. 1 2 |