контрольная работа. Классификация техногенного загрязнения водных бассейнов. Классификация техногенного загрязнения водных бассейнов

Скачать 224.57 Kb. Скачать 224.57 Kb.

|

|

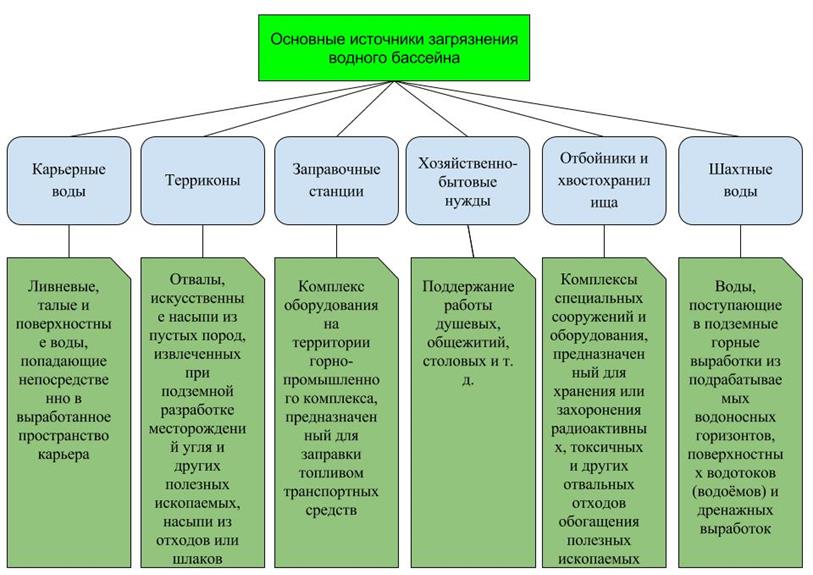

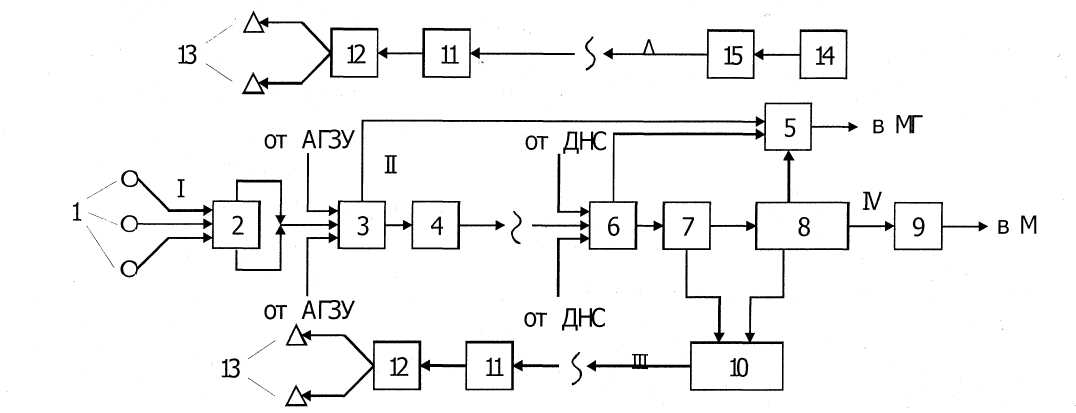

Классификация техногенного загрязнения водных бассейнов.  Обеспеченность водой разных регионов земного шара различна. Россия обладает большими запасами пресной воды. Почти 70% водоемов загрязнены, их нельзя использовать для питьевых нужд. Загрязнение водоемов приводит к ухудшению биосферной функции. Основные источники загрязнения водоемов: Обеспеченность водой разных регионов земного шара различна. Россия обладает большими запасами пресной воды. Почти 70% водоемов загрязнены, их нельзя использовать для питьевых нужд. Загрязнение водоемов приводит к ухудшению биосферной функции. Основные источники загрязнения водоемов:Промышленные стоки (черная и цветная металлургия, нефтеперерабатывающая). Сельскохозяйственные стоки (минеральные удобрения, пестициды и отходы животноводства). Бытовые сточные воды (синтетические моющие средства, органические вещества). Аварии танкеров и нефтеналивных судов. Карьерные и шахтные воды. Фильтраты со свалок твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки. Радиоактивные отходы, которые захоронены в мировом океане в глубоких шахтах. Аральское море погибло, и восстановить его будет невозможно объем воды уменьшился более чем на половину, уровень моря понизился на 13-15 метров. Соленость повысилась почти в 2,5 раза. Техногенное воздействие объектов недропользования на водный бассейн приводит к изменениям естественного режима поверхностных и подземных вод, проявляется их химическим загрязнением и механическим засорением. Особенно велико загрязнение сточных вод минеральными солями на галогенных месторождениях; шахтных вод — механическими примесями на угольных месторождениях, сернокислотными соединениями, тяжелыми металлами — на месторождениях сульфидных и других типов руд. При строительстве и функционировании объектов недропользования, прежде всего, возникает необходимость осушения. Практически все месторождения осадочного типа при открытых горных работах приходится осушать еще до начала вскрышных работ. При большой мощности плывунов, значительном напоре воды в водоносном горизонте, при больших запасах подземных естественных водохранилищ — обязательно требуется предварительное осушение. При разработке месторождений под водоемами, реками или водоносными слоями пород проводят специфические мероприятия — предварительное осушение месторождения и сохранение (создание) водонепроницаемых потолочин . Сохранение водонепроницаемых потолочин обеспечивается щадящими способами добычи, не допускающими опасных деформаций и трещин в потолочине. Безопасная глубина разработки подсчитывается на основе «Указаний по определению оптимальных условий выемки угля под водными объектами» (ВНИМИ, 1975 г.): где Нд — безопасная глубина; Кй — коэффициент безопасности, зависящий от состава и свойств пород, мощности глинистых наносов, угла падения залежи, значения и размеров водного объекта; — суммарная отрабатываемая мощность полезного ископаемого, м. На месторождениях, где подземные безнапорные воды появляются лишь в трещинах и карстовых пустотах, обычно предварительный дренаж воды не применяется, такие месторождения разрабатываются с одновременным понижением уровня подземных вод. Способы предварительного осушения бывают: а) поверхностные — бурение водопонижающих (откачивающих) и водопоглощающих скважин (для перепуска воды из верхних слоев пород на нижние); б) подземные — проходка дренажных штреков, бурение опережающих скважин из проходческих забоев, сооружение резервуаров для воды; в) комбинированные — бурение скважин с поверхности и проходка дренажных подземных выработок. Негативные экологические процессы, связанные с нарушением гидрогеологического режима объекта недропользования, максимально проявляются при открытых горных работах и подземной добыче неглубоких пластов угля. Так, масштабы депрессионных воронок достигают радиуса 20 км на железорудных карьерах КМ А. А сооружение отвалов и нарушение сплошности при выемке угля с полным обрушением вызывают подтопление территорий, их заболачивание, химическое и бактериальное загрязнение верхних водоносных горизонтов. Кроме того, нередко происходит смешивание поверхностных загрязненных сточных и промышленных вод с природными подземными водами, а также снижение несущей способности грунтов и пород, их деформация. Истощение вод. Водоемы не только загрязняются, но и вода из них изымается (безвозвратное водопотребление), поэтому водоемы истощаются. Истощение водоемов проявляется в уменьшении поверхностного стока. В РФ поверхностный сток за последние годы уменьшился на 15-20%, особенно у рек, расположенных на европейской территории нашей страны (Волга, Дон). Именно здесь возникает дефицит пресной воды. Составьте принципиальную модель технологического процесса рабочего участка сферы своей трудовой деятельности и охарактеризуйте его в качестве источника загрязнения атмосферного воздуха.Перечислите группы химических соединений, поступающих в атмосферный воздух. Нефтедобыча представляет собой сложный многоэтапный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение скважин (соответственно их ремонт и содержание), подъем нефти, очистку её от серы, воды, парафина и многое другое. Технологический процесс добычи нефти и нефтяного газа. Технологическая схема (один из возможных вариантов) добычи, сбора и подготовки продукции добывающих скважин на промыслах приведена на рис.2. Добываемая из скважин 1 нефть (нефть с водой) должна быть измерена, то есть должны быть определены дебиты скважин по нефти и по жидкости. Необходимо также измерять газовый фактор скважин - количество попутного газа, добываемого из скважины с 1т или с 1м3 нефти. Измерения производятся с помощью АГЗУ в автоматизированном режиме. На АГЗУ (2) в тот или иной период времени на замере находится одна скважина, если на выкидных линиях каждой скважины не установлен свой расходомер. Другие скважины в это время работают в рабочую линию без измерения продукции. После АГЗУ по одному нефтепроводу продукция данной группы скважин поступает в сепараторы 1-ой ступени сепарации (3) для отделения попутного газа. Давление в этих сепараторах несколько ниже, чем на устьях добывающих скважин, обычно оно составляет 0,3...0,6 МПа. Отделяемый газ по газопроводу направляется на газокомпрессорную станцию (5), которая нагнетает газ в магистральный газопровод (MГ). Р  исунок 2 технологическая схема добычи нефти и нефтяного газа. исунок 2 технологическая схема добычи нефти и нефтяного газа.1 - добывающие скважины; 2 - автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ); 3 - сепарационная установка (1-ая ступень); 4 - дожимная насосная станция (ДНС); 5 - газокомпрессорная станция (ГКС); 6 - промысловый сборный пункт (ПСП), сепарационная установка (2-ая ступень); 7 - установка предварительного сброса воды (УПСВ); 8 - установка промысловой подготовки нефти (УППН); 9 - товарный парк (ТП); 10 - установка подготовки сточной воды (УВП); 11 - блочная кустовая насосная станция (БКНС); 12 - водораспределительный пункт (ВРП); 13 - нагнетательные скважины; 14 -источник пресной воды; 15 - водозабор с водоочистными сооружениями и насосной станцией. I - продукция скважин; II - попутный газ; III - отделяемая сточная вода; IV - товарная нефть; V- пресная вода. Из сепараторов 1-ой ступени нефть (нефть с водой) с помощью дожимной насосной станции (4) подается по нефтесборному коллектору на промысловый сборный пункт (6), где в сепараторах второй ступени снова отделяется от нефти попутный газ. При высокой обводненности нефти она поступает на установку предварительного сброса воды (7), затем на установку промысловой подготовки нефти (8), где путем деэмульсации (разделения водонефтяной эмульсии на нефть и воду) происходит обезвоживание и обессоливание нефти, а при необходимости и ее стабилизация (отделение легкоиспаряющихся легких фракций нефти). Нефть с УППН поступает в резервуары товарного парка (9), затем - в магистральный нефтепровод (МН). Отделяемая от нефти на УПСВ и УППН сточная вода очищается от мехпримесей и захваченной ею нефти на установке водоподготовки (10) и направляется на блочную кустовую насосную станцию (11). С помощью БКНС вода поступает по напорным водоводам на водораспределительные пункты (12) и нагнетательные скважины (13). Если сточной воды недостаточно для поддержания пластового давления в продуктивном пласте, из источника (14) после подготовки (очистки) в систему поддержания пластового давления подается пресная вода. Специальная промысловая подготовка попутного нефтяного газа осуществляется в случаях, когда газ имеет высокое содержание водяных паров (производится осушка газа), сероводорода или углекислого газа (очистка газа от Н2S и СО2). Процесс добычи принято делить на три условных этапа: Благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин, нефть «заставляют» двигаться по пластам к началам скважин. Передвижение жидкостей и газа в пределах пластов к эксплуатационным скважинам принято называть процессом разработки нефтяного месторождения. Перемещение жидкостей в необходимом направлении идет за счет определенной комбинации нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, а также их количества и порядка работы. Перемещение нефти от начал скважин до их устьев уже на поверхности земли (эксплуатация нефтяных скважин). Накопление нефти, попутного нефтяного газа, воды и дальнейшее удаление минеральных солей, разделение, обработка. Далее добытую и очищенную нефть отправляют на нефтеперерабатывающие заводы и предприятия, а сопутствующие ей газы и загрязненную воду чаще всего сбрасывают, газ сжигают, воду сливают в ближайшие водоемы . Давно остро стоит проблема масштабного использования попутного нефтяного газа (ПНГ). В России в 2009 году по оценкам Счетной палаты Российской Федерации было сожжено почти 20 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, а это чуть больше половины его добычи, эти данные учитывают только семь крупнейших нефтедобывающих предприятий а именно «Лукойл», «Роснефть», «Газпром-нефть» и другие, более мелкие компании не оценивались, хотя очевидно они также вносят вклад . Попутный нефтяной газ включает в себя смесь различных углеводородов, приблизительный состав ПНГ описан в таблице 1. Компоненты, входящие в состав ПНГ, Доля в общем объеме,%

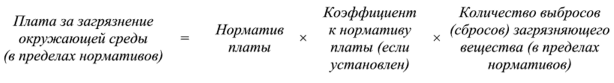

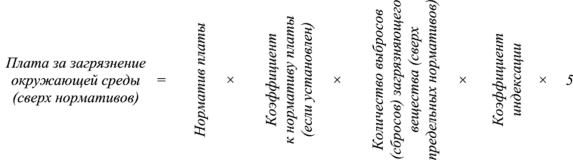

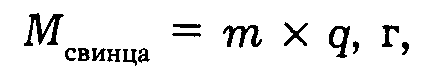

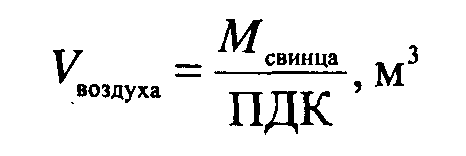

Таблица 1 компоненты, входящие в состав ПНГ, доля в общем объёме,% Принято выделять два основных вида ПНГ, на основе их залегания: 1. Природный газ (собирается в резервуарах над нефтяным слоем); 2. Газ, выделяемый при очистке нефти, то есть первоначально в ней растворенный. Некоторые исследователи уже несколько лет занимаются решением проблемы утилизации ПНГ. По приводимым ими оценкам, в среднем в России на 1 тонну добытой нефти приходится приблизительно 8 килограмм токсичных атмосферных выбросов. Учитывая то, что в России ежегодно добывается около 500 млн. тонн нефти, объём выбросов в атмосферу составляет около 4 млн. тонн. По оценкам Минприроды, выбросы углекислого газа (СО2) при сжигании ПНГ в России составляют около 90 миллионов тонн в год. Общий объём антропогенных выбросов оксида углерода в атмосферу Земли - около 10 млрд. тонн в год, и часть российского ПНГ, сжигаемого на нефтяных месторождениях составляет менее 1%. Ключевая проблема при сжигании ПНГ - образующиеся вещества, а именно, оксиды серы и азота, угарный газ (СО). Они не полностью сгорают в факелах, являются причиной «кислотных» дождей, воздействуют на нервную систему человека. В общем, на нефтегазовый сектор приходится около 30% всего загрязнения атмосферы в нашей стране, в том числе на предприятия нефтедобычи приблизительно 12%. Также, сжигание ПНГ вызывает мощное тепловое загрязнение. При этом, описанными выше цифрами следует пользоваться с очень большой осторожностью. Абсолютно точных данных об объёмах и структуре добычи и использования ПНГ в России вообще нет, это связано с полным отсутствием чётких технологий и законов учёта попутного газа. Для этого используются разные обобщенные методики, например: П о объемам добываемой нефти и размеру средневзвешенного «газового фактора» (то есть количество ПНГ на тонну добытой нефти); По съемкам со спутников ночью; Косвенное формулирование оценки. 3.Дайте характеристику вида наносимого вреда воздушному бассейну и ущербу, наносимому этим загрязнением. Как осуществляется контроль за поступлением вредных веществ в водный бассейн с вашего предприятия ? В основном существуют три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. Источники загрязнения - теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 170% ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива. Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие: 1. Оксид углерода. Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу не менее 1250 млн.т. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы, и способствует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта. 2. Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания серу содержащего топлива или переработки сернистых руд (до 170 млн.т. в год). Часть соединений серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65 процентов от общемирового выброса. 3. Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км. от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу 1десятки миллионов тонн серного ангидрида. 4. Сероводород и сероуглерод. Поступают в атмосферу раздельно или вместе в другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида. 5. Оксиды азота. Основными источниками выброса являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн.т. в год. 6. Соединения фтора. Источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений фтор водорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются токсическим эффектом. Производные фтора являются сильными инсектицидами. 7. Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией. В металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 11 т. переделанного чугуна выделяется кроме 12,7 кг. сернистого газа и 14,5 кг. пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода. Как осуществляется контроль за поступлением вредных веществ в водный бассейн с вашего предприятия ? Загрязнение воздушного бассейна связано с выделением СО2, Н2S в местах подготовки нефти, сжигания газа или шлама в факелах. При этом, кроме воздушного бассейна, могут загрязняться почва и водоемы. При выпадении осадков (дождь, снег) СО2, Н2S могут образовывать кислоты, находящиеся в капельно-взвешенном и жидком состоянии, которые могут конденсироваться на поверхности и образовывать скопления. Поэтому для своевременной разработки и осуществления текущих организационно-технических мероприятий по предупреждению загрязнения воздушного бассейна и поверхности почвы и водоемов, необходимо учитывать и вести наблюдения за изменением ветра, выпадением осадков. Отобранные пробы воздуха, как правило, исследуются путем хроматографического анализа. Применяются и экспресс-методы, основанные на использовании индикаторных материалов, при введении которых в пробу изменяется цвет. 4.Виды штрафных платежей в области природопользования, в т.ч. за аварийные сбросы в водный бассейн. Приведите конкретный пример аналогичных штрафных платежей на своем предприятии. Нефтегазодобывающие организации, осуществляя свою производственную деятельность, наносят серьезный ущерб окружающей среде. Данный ущерб оценивают в денежной форме. При этом в качестве денежного эквивалента принимают сумму платежей за загрязнение окружающей среды, взимаемых согласно российскому законодательству. Указанные платежи предусмотрены Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [20], согласно которому все экономические субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, являются плательщиками данных сборов, в т. ч. и нефтегазодобывающие организации. При определении платы за загрязнение исходят из того, что такая плата представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду Российской Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание уровня выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и строительство природоохранных объектов [33]. Плата за загрязнение окружающей среды взимается с природо- пользователей, оказывающих следующие виды воздействия на окружающую среду: — атмосферные выбросы стационарными объектами; — сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; — размещение отходов производства и потребления. Платежи за загрязнение окружающей среды осуществляются по нормативам, установленным в приложении к Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [35]. Нормативы устанавливаются в рублях на единицу количественных показателей (масса или объем), характеризующих выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещаемых отходов, для каждого вида вредных веществ определенная сумма. При этом размер платы зависит от того, соответствуют ли количественные показатели нормативам, утвержденным для той или иной организации. Минимальный размер платы взимается при соблюдении установленных нормативов. Если масса или объем загрязнений (размещаемых отходов) превышает эти нормативы, сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду возрастает. По степени вредного воздействия на окружающую среду количественные показатели загрязнений подразделяются на три категории: — предельно допустимые массы или объемы выбросов (сбросов), размещаемых отходов (устанавливаются организациям в виде нормативов); — временно согласованные массы или объемы выбросов (сбросов), размещаемых отходов (устанавливаются организациям в виде лимитов (временно согласованных нормативов)); — сверхлимитные массы или объемы выбросов (сбросов), размещаемых отходов. Перечисленные нормативы применяются с поправочными коэффициентами, учитывающими экологические факторы. Для исчисления платы за загрязнение окружающей среды организация должна иметь утвержденные: — нормативы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду; — нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Функции, связанные с утверждением предельно допустимых нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов, а также сбором платы за загрязнение окружающей среды и приемом отчетности по этому виду платежей, возложены на Роспри- родназдор. Таким образом, для каждой нефтегазодобывающей организации индивидуально устанавливаются предельно допустимые выбросы (нормативы) исходя из используемого нефтепромыслового оборудования, физико-химических свойств добываемой нефти, которые утверждаются в территориальных органах Росприродназдора. Расчет платы за загрязнение окружающей среды в пределах норматива (лимита) осуществляется по формуле:  Расчет платы за выбросы (сбросы), превышающие допустимые значения, производится по формуле:  Для удобства расчетов можно воспользоваться программой «Модуль природопользователя», размещенной на официальном сайте Рос- природнадзора. За превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ предусмотрена административная ответственность, т. е. штрафные санкции, а именно: — за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (включая превышение нормативов предельно допустимых выбросов) — статьей 8.21 КоАП РФ; — за нарушение правил водопользования, в т. ч. при сбросе сточных вод в водные объекты (в т. ч. за превышение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты) — частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ; — за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления — статьей 8.2 КоАП РФ. Организации должны перечислять квартальные авансовые платежи не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал платеж перечислять не нужно. Авансовый платеж за каждый квартал равен 1/4 от суммы фактической платы за предыдущий год. Вносить плату за последний квартал до 20 января следующего года включительно не надо, так как следует произвести окончательный расчет платежей за весь год с учетом перечисленных авансов. Окончательный расчет и предоставление отчетности в Рос- природнадзор производится до 1 марта. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Компании «АРГОС» Важнейшие факторы окружающей среды — атмосферный воздух, вода, почва. Охрана окружающей среды предусматривает сохранение и восстановление природных ресурсов с целью предупреждения прямого и косвенного отрицательного воздействия результатов деятельности человека на природу и здоровье людей. Главная цель Компании «АРГОС» – это устойчивое, поступательное развитие Общества в сфере сервисных услуг нефтедобывающего и строительного секторов рынка России. Достижение поставленной цели осуществляется сбалансированным решением социально-экономических задач с необходимостью сохранения благоприятной окружающей среды обитания. ООО «АРГОС» в полной мере осознает всю масштабность и сложность стоящих перед ним задач и принимает на себя ответственность по сохранению благоприятной окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов. Системы менеджмента Компании «АРГОС» успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям Российских Гостов и международных стандартов ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента» и ISO 45001:2018/ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда», что подтверждено сертификатами соответствия Ассоциации по сертификации и сертификатами единого международного образца, дающими право на использование эксклюзивного знака соответствия IQNet, известного во всем мире как символ высокого уровня качества менеджмента и компетентности. В ООО «АРГОС» ежегодно Решением Правления утверждается «Программа экологической безопасности» на календарный год, содержащая все предусмотренные законодательством РФ требования. Приоритетными целями Программы являются: рациональное использование природных ресурсов во всех производственных процессах; стремление внедрять передовые научные разработки и технологии с целью поэтапного сокращения удельного потребления природных ресурсов, материалов и энергии; обеспечение соблюдения требований международных соглашений, федерального, регионального и местного законодательства, отраслевых и корпоративных нормативных требований, регламентирующих деятельность в области охраны окружающей среды; утилизация вновь образующихся отходов; переход на экологически чистое топливо, отвечающее экологическим нормам Евро-5; предупреждение и готовность к ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций, рекультивация нарушенных и загрязненных земельных участков; обеспечение уровня воздействия на окружающую природную среду в результате деятельности Филиалов и Дочерних обществ ООО «АРГОС», соответствующего установленным требованиям национального и международного законодательства. 5.При сгорании 1 л этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1 г свин ца (q ). Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 180 км? Расход бензина составляет 0,12 л на 1 км, ПДК свинца — 0,0007 мг/м3. Решение: 1) определите массу бензина, которая будет израсходована, когда автомобиль проедет 180 км: где т — масса бензина, л; L — длина пути, км; р — расход бензина, л/км; 180 км *0,12л на км=21.6 л 2) определите, сколько свинца выбрасывается в атмосферу при сгорании бензина:  где q — выброс свинца в атмосферу при сгорании 1 л бензина. 21,6 л*1 г=21,6 гр 3) определить, сколько м3 воздуха будет загрязнено:  21,6 гр/0,0007 мг/м3=30,9 *106 м3 ОТВЕТ:V воздуха=30,9 *106 м3 Содержание: Классификация техногенного загрязнения водных бассейнов. Составьте принципиальную модель технологического процесса рабочего участка сферы своей трудовой деятельности и охарактеризуйте его в качестве источника загрязнения водного бассейна.Перечислите группы химических соединений, поступающих в водный бассейн. Дайте характеристику вида наносимого вреда водному бассейну и ущербу, наносимому этим загрязнением.Как осуществляется контроль за поступлением вредных веществ в водный бассейн с вашего предприятия ? 4. Виды штрафных платежей в области природопользования, в т.ч. за аварийные сбросы в водный бассейн. Приведите конкретный пример аналогичных штрафных платежей на своем предприятии. 5. При сгорании 1 л этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1 г свинца (q ). Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 180 км? Расход бензина составляет 0,12 л на 1 км, ПДК свинца — 0,0007 мг/м3. Список литературы : Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.. Экологические основы природопользования: учебник/ - КноРус,2017. Трушина Т.П., Саенко О.Е. Экологические основы природопользования. Издательство КноРус,2017. Интернет-ресурсы: https://lektsia.com/4xa809.html https://studopedia.ru/6_145127_ https://studbooks.net/1850300/e https://www.bibliofond.ru/view. https://vuzlit.ru/1140015/himic https://www.nalog.gov.ru/rn77/t https://bezotxodov.ru/atmrsfera .

Контрольная работа по учебной дисциплине «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» Студент Мездрин Владимир Николаевич Группа 9-01-19 Специальность: Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (базовая подготовка) Вариант № 8 Дата проверки _______________ Дата регистрации______________ Оценка______________________ ____________________________ (подпись преподавателя) Чернушка 2023 |