Лекция 1. Клиническая анатомия и физиология уха

Скачать 1.14 Mb. Скачать 1.14 Mb.

|

|

Рис. 5.27. Схема действия механизма равновесия: 1 - кора, мозжечок, ретикулярная формация, экстрапирамидная система; 2 - контроль за глазодвигательной активностью; 3 - контроль за позой; 4 - контроль за двигательными навыками; 5 - лабиринтная активность; 6 - проприорецептивная чувствительность; 7 - зрение

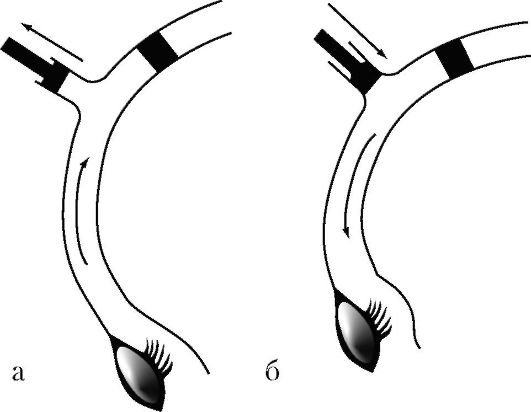

Вестибулярный нистагм - непроизвольные ритмические обычно сочетанные движения глазных яблок двухфазного характера, с четкой сменой медленной и быстрой фаз. Направление нистагма определяют по его быстрому компоненту. Происхождение медленной фазы, или компонента, нистагма связывают с раздражением рецептора и ядер в стволе мозга, а быстрой - с компенсирующим влиянием корковых или подкорковых центров мозга. Подтверждением этого являются наблюдения выпадения быстрой фазы нистагма во время глубокого наркоза. Генерация вестибулярного нистагма связана с раздражением рецепторов полукружных каналов. Некоторые закономерности их функционирования могут быть проиллюстрированы опытами Эвальда. В 1892 г. он описал результаты экспериментов на голубях, выявивших зависимость вестибулярных реакций от раздражения того или иного полукружного канала и направления смещения в нем эндолимфы. Автору удалось в эксперименте запломбировать гладкий конец полукружного канала голубя, рядом с пломбой ввести в канал полую иглу и с помощью поршня шприца направлять движения эндолимфы в одну или другую стороны, регистрируя при этом возникающие реакции. Сдавливание воздухом перепончатого канала приводило к смещению эндолимфы в просвете канала по направлению к ампуле (ампулопетально), разрежение воздуха сопровождалось сдвигом эндолимфы от ампулы к гладкому колену (ампулофугально) (рис. 5.28). Результаты этих наблюдений известны как законы Эвальда:  Рис. 5.28. Схема движения эндолимфы в опытах Эвальда: а - ампулофугально; б - ампулопетально Рис. 5.28. Схема движения эндолимфы в опытах Эвальда: а - ампулофугально; б - ампулопетально• Реакции возникают с того полукружного канала, который находится в плоскости вращения, хотя какое-то менее сильное сме- щение эндолимфы происходит и в каналах, не находящихся в плоскости вращения. Здесь сказывается регулирующее влияние центральных отделов анализатора.

• Ампулопетальный ток эндолимфы в горизонтальном полукружном канале вызывает более выраженную реакцию, чем ампулофугальный. Для вертикальных полукружных каналов эта закономерность обратная. • Направление движения эндолимфы в просвете полукружных каналов соответствует медленному компоненту нистагма, а также направлению отклонения конечностей, корпуса и головы. Вестибулярный нистагм может быть спонтанным или индуцированным (экспериментальным). Спонтанный вестибулярный нистагм обусловлен патологическим состоянием лабиринта или вышележащих отделов анализатора. При развитии воспалительных изменений во внутреннем ухе спонтанный нистагм вначале возникает за счет раздражения рецепторов пораженного лабиринта и направлен в сторону больного уха, затем, когда наступает угнетение рецепторов, направление нистагма меняется на противоположное. Он будет обусловлен превалированием тонуса здорового лабиринта над больным, пока не произойдет компенсация за счет корковой регуляции. Индуцированный нистагм возникает под влиянием искусственной стимуляции рецепторов лабиринта. Такая стимуляция возможна с использованием вращательной и калорической проб, гальванического теста. Продолжительность и выраженность индуцированного нистагма зависит от характера и силы стимула. Нистагм по природе может быть не только вестибулярный (результат возбуждения или угнетения вестибулярных рецепторов), но и установочный, оптокинетический, зрительный, центральный, мозжечковый. Установочный (физиологический) нистагм наблюдается при крайних отведениях глаз, он слабо выражен, одинаков с обеих сторон, быстро (за 2-3 с) угасает; считается, что он зависит от временной контрактуры мышц глаз. Оптокинетический нистагм возникает при наблюдении быстро движущихся предметов, его называют еще железнодорожным или фиксационным. Зрительный нистагм часто врожденный, связан с аномалией зрительного аппарата, он не ритмичный. Центральный нистагм возникает при поражении центральных отделов вестибулярного анализатора. В отличие от вестибулярного может быть различным по плоскости, всегда направлен в сторону поражения, бывает множественным, по амплитуде он крупноили среднеразмашистый, ритм беспорядочный. Существуют различные способы графической регистрации нистагма. Среди них наиболее распространен метод электронистагмографии, основанный на регистрации изменений корнеоретинального потенциала. В глазном яблоке существует совпадающий со зрительной осью глазной потенциал покоя в виде диполя между роговицей, заряженной положительно, и сетчаткой, заряженной отрицательно. При движении глазного яблока этот потенциал изменяет соответственно положение и может быть зарегистрирован, при этом электроды фиксируются на кожу наружных углов орбит. Исследование различных параметров вестибулярного нистагма лежит в основе объективной оценки вестибулярной функции. Метод электронистагмографии (усовершенствованный - видеонистагмографии) значительно расширяет возможности объективной оценки вестибулярной функции. |