Лекция 1. Клиническая анатомия и физиология уха

Скачать 1.14 Mb. Скачать 1.14 Mb.

|

|

Клиническая анатомия внутреннего уха Внутреннее ухо, или лабиринт, находится в толще пирамиды височной кости и состоит из костной капсулы и включенного в нее перепончатого образования, по форме повторяющего строение костного лабиринта (рис. 5.10). Различают три отдела костного лабиринта: • средний - преддверие (vestibulum); • передний - улитка (cochlea); • задний - система из трех полукружных каналов (canalis semicircularis). Латерально лабиринт является медиальной стенкой барабанной полости, в которую обращены окна преддверия и улитки, медиально граничит с задней черепной ямкой, с которой его соединяют внутренний слуховой проход (meatus acusticus internus), водопровод преддверия (aquaeductus vestibuli) и водопровод улитки (aquaeductus cochleae). Улитка (cochlea) представляет собой костный спиральный канал, имеющий у человека примерно два с половиной оборота вокруг костного стержня (modiolus), от которого внутрь канала отходит костная спиральная пластинка (lamina spiralis ossea). Улитка на разрезе имеет вид уплощенного конуса с шириной основания 9 мм и высотой 5 мм, длина спирального костного канала - около 32 мм. Костная спираль- ная пластинка вместе с перепончатой базилярной пластинкой, являющейся ее продолжением, и преддверной (рейснеровой) мембраной (membrana vestibuli) образуют внутри улитки самостоятельный канал (ductus cochlearis), который делит канал улитки на два спиральных коридора - верхний и нижний. Верхний отдел канала - лестница преддверия (scala vestibuli), нижний - барабанная лестница (scala tympani). Лестницы изолированы друг от друга на всем протяжении, лишь в области верхушки улитки сообщаются между собой через отверстие (helicotrema). Лестница преддверия сообщается с преддверием, барабанная лестница граничит с барабанной полостью посредством окна улитки и не сообщается с преддверием. У основания спиральной пластинки имеется канал, в котором расположен спиральный ганглий улитки (gangl. spirale cochleae) - здесь находятся клетки первого биполярного нейрона слухового тракта. Костный лабиринт заполнен перилимфой, а находящийся в нем перепончатый лабиринт - эндолимфой.

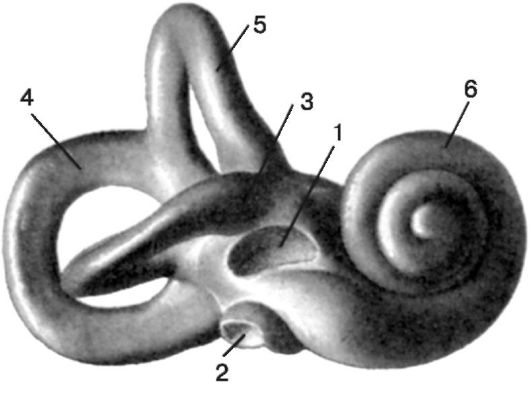

Преддверие (vestibulum) - центральная часть лабиринта, филогенетически наиболее древняя. Это небольшая полость, внутри которой расположены два кармана: сферический (recessus sphericus) и эллиптический (recessus ellipticus). В первом, ближе к улитке, находится сферический мешочек (sacculus), во втором, примыкающем к полукружным каналам - маточка (utriculus). Передняя часть преддверия сообщается с улиткой через лестницу преддверия, задняя - с полукружными каналами. Полукружные каналы (canalis semicircularis). Три полукружных канала расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: латеральный или горизонтальный (canalis semicircularis lateralis) находится под углом в 30° к горизонтальной плоскости; передний или фронтальный вертикальный канал (canalis semicircularis anterior) - во фронтальной плоскости; задний или сагиттальный вертикальный полукружный канал (canalis semicircularis posterior) располагается в сагиттальной плоскости. В каждом канале различают расширенное ампулярное и гладкое колено, обращенные к эллиптическому карману преддверия. Гладкие колена вертикальных каналов - фронтального и сагиттального - слиты в одно общее колено. Таким образом, полукружные каналы соединены с эллиптическим карманом преддверия пятью отверстиями. Ампула латерального полукружного канала подходит вплотную к aditus ad antrum, образуя его медиальную стенку.  Рис. 5.10. Костный лабиринт: Рис. 5.10. Костный лабиринт:1 - окно преддверия; 2 - окно улитки; 3 - латеральный (горизонтальный) полукружный канал; 4 - передний полукружный канал; 5 - задний полукружный канал; 6 - улитка Перепончатый лабиринт представляет собой замкнутую систему полостей и каналов, по форме в основном повторяющих костный лабиринт (рис. 5.10). Пространство между перепончатым и костным лабиринтом заполнено перилимфой. Это пространство очень незначительно в области полукружных каналов и несколько расширяется в преддверии и улитке. Перепончатый лабиринт подвешен внутри перилимфатического пространства при помощи соединительнотканных тяжей. Полости перепончатого лабиринта заполнены эндолимфой. Перилимфа и эндолимфа представляют гуморальную систему ушного лабиринта и функционально тесно связаны между собой. Перилимфа по своему ионному составу напоминает спинномозговую жидкость и плазму крови, эндолимфа - внутриклеточную жидкость. Биохимическое различие касается в первую очередь содержания ионов калия и натрия: в эндолимфе много калия и мало натрия, в перилимфе соотношение обратное. Перилимфатическое пространство сообщается с субарахноидальным посредством водопровода улитки, эндолимфа находится в замкнутой системе перепончатого лабиринта и с жидкостями мозга сообщения не имеет.

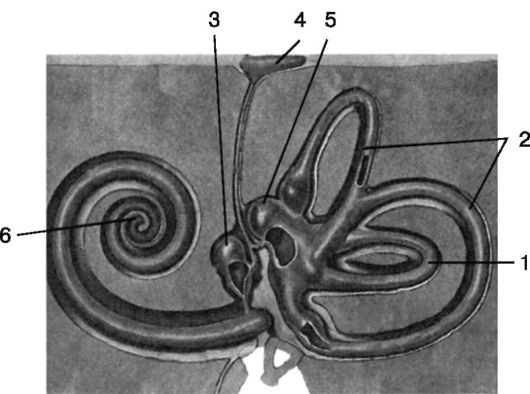

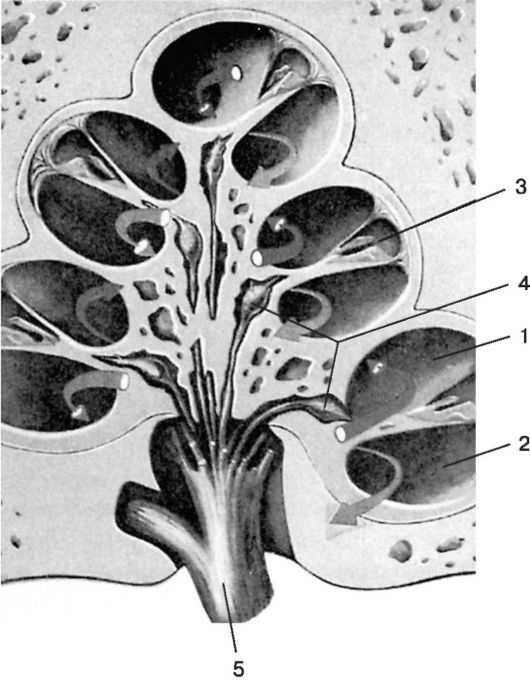

Считается, что эндолимфа продуцируется сосудистой полоской, а реабсорбция ее происходит в эндолимфатическом мешке. Избыточное продуцирование эндолимфы сосудистой полоской и  Рис. 5.11. Взаимоотношение костного и перепончатого лабиринтов: 1 - латеральный полукружный канал; 2 - передний и задний полукружные каналы; 3 - эллиптический мешочек; 4 - эндолимфатический мешок; 5 - сферический мешочек; 6 - улитка Рис. 5.11. Взаимоотношение костного и перепончатого лабиринтов: 1 - латеральный полукружный канал; 2 - передний и задний полукружные каналы; 3 - эллиптический мешочек; 4 - эндолимфатический мешок; 5 - сферический мешочек; 6 - улитканарушение ее всасывания может привести к повышению внутрилабиринтного давления. С анатомической и функциональной точек зрения во внутреннем ухе выделяют два рецепторных аппарата: • слуховой, находящийся в перепончатой улитке (ductus cochlearis); • вестибулярный, в мешочках преддверия (sacculus и utriculus) и в трех ампулах перепончатых полукружных каналов. Перепончатая улитка, или улитковый проток (ductus cochlearis) располагается в улитке между лестницей преддверия и барабанной лестницей (рис. 5.12). На поперечном разрезе улитковый проток имеет треугольную форму: он образован преддверной, тимпанальной и наружной стенками (рис. 5.13). Верхняя стенка обращена к лестнице преддверия и образована тонкой, состоящей из двух слоев плоских эпителиальных клеток преддверной (Рейснеровой) мембраной (membrana vestibularis). Дно улиткового протока образует базилярная мембрана, отделяющая его от барабанной лестницы. Край костной спиральной пластинки посредством базилярной мембраны соединяется с проти-  Рис. 5.12. Фронтальный разрез улитки: Рис. 5.12. Фронтальный разрез улитки:1 - лестница преддверия; 2 - лестница улитки; 3 - улитковый проток; 4 - спиральный узел; 5 - улитковая часть преддверно-улиткового нерва воположной стенкой костной улитки, где внутри улиткового протока располагается спиральная связка (lig. spirale), верхняя часть которой, богатая кровеносными сосудами, называется сосудистой полоской (stria vascularis). Базилярная мембрана имеет обширную сеть капиллярных кровеносных сосудов и представляет образование, состоящее из поперечно расположенных эластичных волокон, длина и толщина которых увеличивается по направлению от основного завитка к верхушке. На базилярной мембране, расположенной спиралевидно вдоль всего улиткового протока, лежит спиральный (кортиев) орган - периферический рецептор слухового анализатора (рис. 5.14).

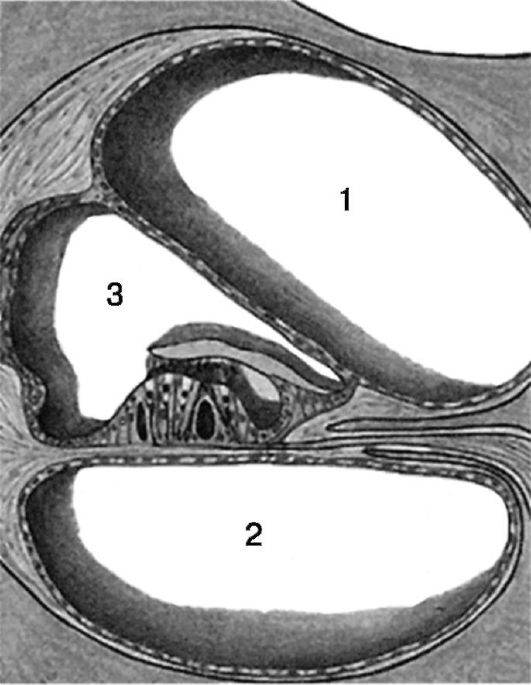

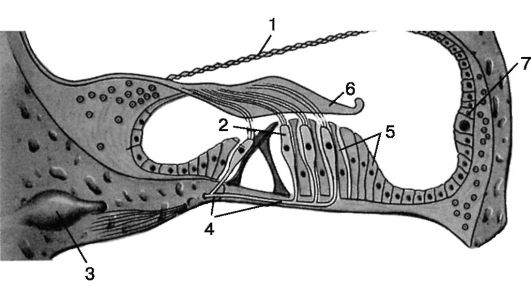

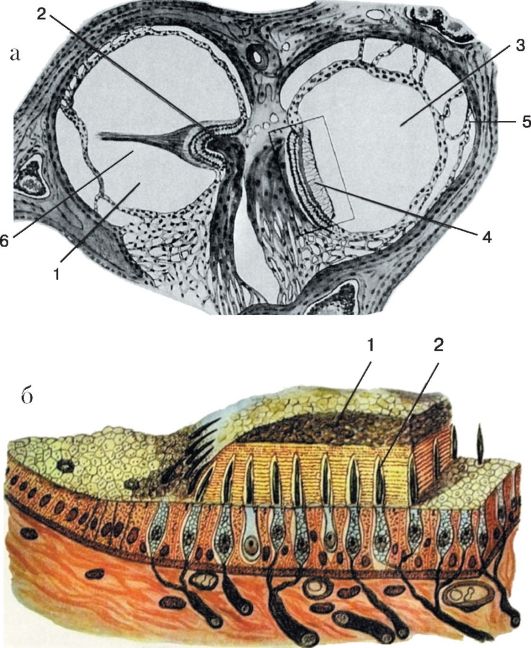

Рис. 5.13. Расположение улиткового протока в базальном завитке улитки: 1 - лестница преддверия; 2 - барабанная лестница; 3 - улитковый проток Рис. 5.13. Расположение улиткового протока в базальном завитке улитки: 1 - лестница преддверия; 2 - барабанная лестница; 3 - улитковый протокСпиральный орган состоит из нейроэпителиальных внутренних и наружных волосковых, поддерживающих и питающих клеток (Дейтерса, Гензена, Клаудиуса), наружных и внутренних столбовых клеток, образующих кортиевы дуги. Кнутри от внутренних столбовых клеток расположен ряд внутренних волосковых клеток (их около 3500); снаружи от наружных столбовых клеток находятся около 20 000 наружных волосковых клеток. Волосковые клетки синаптически связаны с периферическими нервными волокнами, исходящими из биполярных клеток спирального ганглия. Опорные клетки кортиева органа выполняют поддерживающую и трофическую функции. Между клетками кортиева органа имеются внутриэпителиальные пространства, заполненные жидкостью, получившей название кортилимфы. Кортилимфа довольно близка по химическому составу с эндолимфой, однако имеет и существенные отличия. Над волосковыми клетками кортиева органа расположена покровная мембрана (membrana tectoria), которая, так же как и бази-  Рис. 5.14. Спиральный (кортиев) орган: Рис. 5.14. Спиральный (кортиев) орган:1 - преддверная (Рейснерова) мембрана; 2 -волосковые клетки; 3 - спиральный узел; 4 - нервные волокна к волосковым клеткам; 5 - опорные клетки; 6 - покровная мембрана; 7 - сосудистая полоска лярная мембрана, отходит от края костной спиральной пластинки и нависает над базилярной мембраной, поскольку наружный край ее свободен. Покровная мембрана состоит из протофибрилл, имеющих продольное и радиальное направление, в нее вплетаются волоски нейроэпителиальных наружных волосковых клеток. При колебаниях базилярной мембраны изменяется и расстояние между этими мембранами, происходит натяжение и сжатие волосков нейроэпителиальных клеток, что приводит к преобразованию механической энергии колебаний стремени и жидкостей внутреннего уха в энергию нервного импульса. В кортиевом органе к каждой чувствительной волосковой клетке подходит только одно концевое нервное волокно, не дающее ответвлений к соседним клеткам, поэтому дегенерация нервного волокна приводит к гибели соответствующей клетки. Следует отметить, что существует афферентная и эфферентная иннервация чувствительных клеток кортиева органа, осуществляющая центростремительный и центробежный поток. 95% афферентной (центростремительной) иннервации падает на внутренние волосковые клетки. Наоборот, основной эфферентный поток направлен на наружные волосковые клетки. Перепончатые полукружные каналы находятся в костных каналах, повторяют их конфигурацию, но меньше их по диаметру, за исключением ампулярных отделов, которые почти полностью выпол- няют костные ампулы (рис. 5.15 а). Соединительнотканными тяжами, в которых проходят питающие сосуды, перепончатые каналы подвешены к эндосту костных стенок. Внутренняя поверхность канала выстлана эндотелием, в ампулах каждого из полукружных каналов располагаются ампулярные рецепторы, представляющие собой небольшой круговой выступ - гребень (crista ampullaris), на котором размещены опорные и чувствительные рецепторные клетки, являющиеся периферическими рецепторами вестибулярного нерва. Среди рецепторных волосковых клеток выделяют более тонкие и короткие неподвижные волоски - стереоцилии, количество которых доходит до 50-100 на каждой чувствительной клетке, и один длинный и толстый подвижный волосок - киноцилий, располагающийся на периферии апикальной поверхности клетки. С волосковым аппаратом рецепторных клеток связывают процессы возбуждения вестибулярного аппарата. Движение эндолимфы при угловых ускорениях в сторону ампулы или гладкого колена полукружного канала приводит к раздражению нейроэпителиальных клеток. Предполагается, в частности, что изменение расстояния между киноцилией и стереоцилиями приводит к гипоили гиперполяризации, следствием чего является увеличение или уменьшение потока импульсов от рецепторной клетки. В преддверии лабиринта имеются два перепончатых мешочка - эллиптический и сферический (utriculus et sacculus), в полости которых располагаются отолитовые рецепторы. В utriculus открываются полукружные каналы, sacculus соединяется реуниевым протоком с улитковым ходом. Соответственно мешочкам рецепторы называются macula utriculi и macula sacculi и представляют собой небольшие возвышения на внутренней поверхности обоих мешочков, выстланных нейроэпителием (рис. 5.15 б). Этот рецепторный аппарат также состоит из опорных и чувствительных клеток. Волоски чувствительных клеток, переплетаясь своими концами, образуют сеть, которая погружена в желеобразную массу, содержащую большое число кристаллов карбоната кальция, имеющих форму октаэдров. Волоски чувствительных клеток вместе с отолитами и желеобразной массой образуют отолитовую мембрану. Среди волосков чувствительных клеток, так же как и в ампуллярных рецепторах, различают киноцилии и стереоцилии. Давление отолитов на волоски чувствительных клеток, а также смещение волосков при прямолинейных ускорениях является моментом трансформации механической энергии в электри-  Рис. 5.15. Схема вестибулярных рецепторов: Рис. 5.15. Схема вестибулярных рецепторов:а - ампулярный рецептор: 1 - просвет ампулы полукружного протока; 2 - ампулярный гребешок; 3 - просвет эллиптического мешочка; 4 - мембрана статоконий; 5 - соединительнотканные тяжи; 6 - киноцилий; б - статокониев рецептор: 1 - мембрана статоконий; 2 - рецепторные клетки ческую в нейроэпителиальных волосковых клетках. Эллиптический и сферический мешочки соединены между собой посредством тонкого канальца - ductus utriculosaccularis, который имеет ответвле- ние - эндолимфатический проток (ductus endolimphaticus). Проходя в водопроводе преддверия, эндолимфатический проток выходит на заднюю поверхность пирамиды и там слепо заканчивается эндолимфатическим мешком (saccus endolimphaticus), представляющим собой расширение, образованное дупликатурой твердой мозговой оболочки.

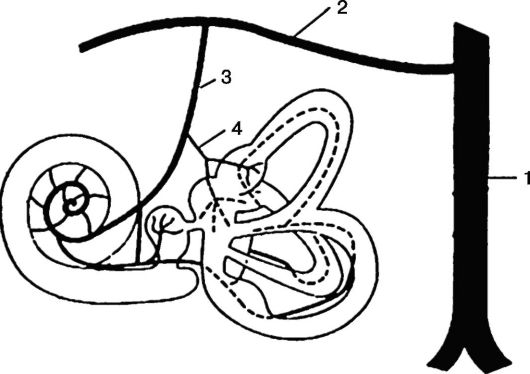

Таким образом, вестибулярные сенсорные клетки расположены в пяти рецепторных областях: по одной в каждой ампуле трех полукружных каналов и по одной в двух мешочках преддверия каждого уха. В нервных рецепторах преддверия и полукружных каналов к каждой чувствительной клетке подходит не одно (как в улитке), а несколько нервных волокон, поэтому гибель одного из этих волокон не влечет за собой гибели клетки. Кровоснабжение внутреннего уха осуществляется через лабиринтную артерию (a. labyrinthi), являющуюся ветвью базилярной артерии (a. basilaris) или ее ветви от передней нижней мозжечковой артерии (рис. 5.16). Во внутреннем слуховом проходе лабиринтная артерия делится на три ветви: преддверную (a. vestibularis), преддверно-улитковую (a. vestibulocochlearis) и улитковую (a. cochlearis).  Рис. 5.16. Кровоснабжение лабиринта: Рис. 5.16. Кровоснабжение лабиринта:1 - позвоночная артерия; 2 - базилярная артерия; 3 - передняя нижняя мозжечковая артерия; 4 - артерия лабиринта Особенности кровоснабжения лабиринта состоят в том, что ветви лабиринтной артерии не имеют анастомозов с сосудистой системой среднего уха, рейсснерова мембрана лишена капилляров, а в области ампулярных и отолитовых рецепторов подэпителиальная капиллярная сеть находится в непосредственном контакте с клетками нейроэпителия. К нейроэпителиальным волосковым клеткам спирального органа кровеносные сосуды не подходят, их питание осуществляется опосредованно через прилежащие к ним трофические клетки. Венозный отток из внутреннего уха идет по трем путям: венам водопровода улитки, венам водопровода преддверия и венам внутреннего слухового прохода. ИННЕРВАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА Слуховой анализатор (рис. 5.17). Волосковые клетки кортиева органа синаптически связаны с периферическими отростками биполярных клеток спирального ганглия (ganglion spirale), расположенного в основании спиральной пластинки улитки. Центральные отростки биполярных нейронов спирального ганглия являются волокнами слуховой (улитковой) порции VIII нерва (n. cochleovestibularis), который проходит через внутренний слуховой проход и в области мостомозжечкового угла входит в мост. На дне четвертого желудочка VIII нерв делится на два корешка: верхний вестибулярный и нижний улитковый.

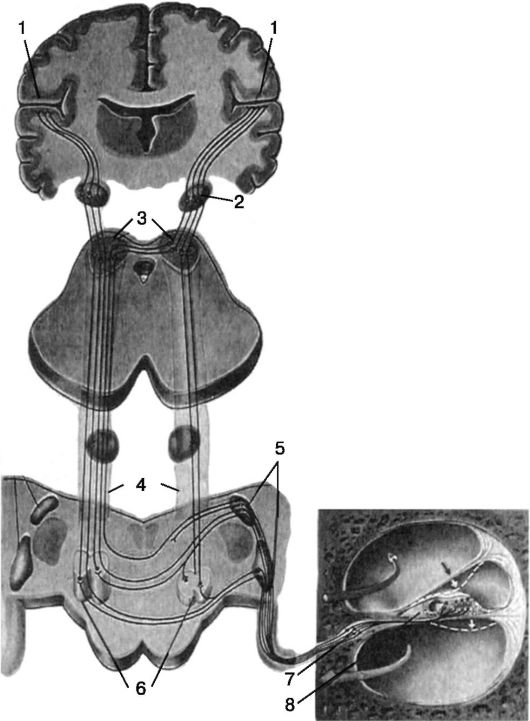

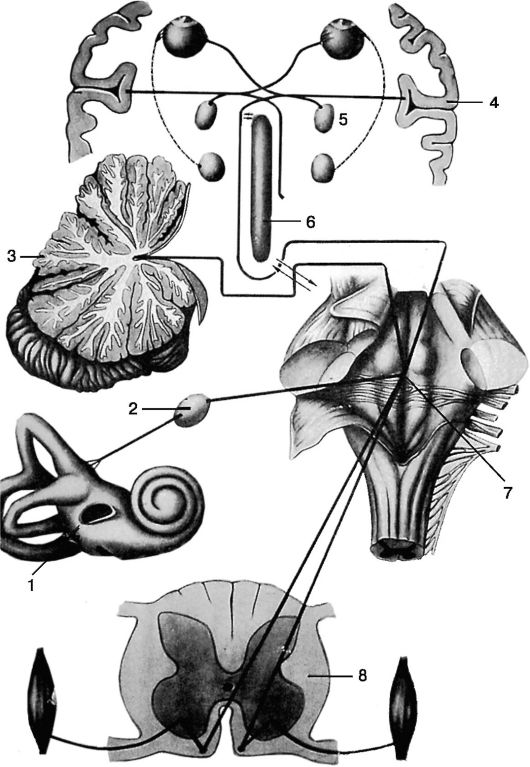

Волокна улиткового корешка заканчиваются в латеральном углу ромбовидной ямки на клетках вентрального ядра (nucl. ventralis) и дорсального улиткового ядра (nucl. dorsalis). Таким образом, клетки спирального ганглия вместе с периферическими отростками, идущими к нейроэпителиальным волосковым клеткам органа Корти, и центральными отростками, заканчивающимися в ядрах моста, составляют I нейрон слухового анализатора. На уровне кохлеарных ядер расположен ряд ядерных образований, принимающих участие в формировании дальнейших путей для проведения слуховых раздражений: ядро трапециевидного тела, верхняя олива, ядро боковой петли. От вентрального и дорсального ядер начинается II нейрон слухового анализатора. Меньшая часть волокон этого нейрона идет по одноименной стороне, a большая часть в виде striae acusticae перекрещиваются и переходят на противоположную сторону моста, заканчиваясь в оливе и трапециевидном теле. Волокна III нейрона в составе боковой петли идут к ядрам четверохолмия и медиально-  Рис. 5.17. Схема проводящих путей слухового анализатора: 1 - кора височной доли большого мозга; 2 - медиальное коленчатое тело; 3 - бугры четверохолмия; 4 - латеральная петля; 5 - улитковые ядра; 6 -верхние оливные ядра; 7 - спиральный узел; 8 - кортиев орган Рис. 5.17. Схема проводящих путей слухового анализатора: 1 - кора височной доли большого мозга; 2 - медиальное коленчатое тело; 3 - бугры четверохолмия; 4 - латеральная петля; 5 - улитковые ядра; 6 -верхние оливные ядра; 7 - спиральный узел; 8 - кортиев органго коленчатого тела, откуда уже волокна IV нейрона после второго частичного перекреста направляются в височную долю мозга и оканчиваются в корковом отделе слухового анализатора, располагаясь преимущественно в поперечных височных извилинах Гешля. Проведение импульсов от кохлеарных рецепторов по обеим сторонам мозгового ствола объясняет то обстоятельство, что односторон- нее нарушение слуха возникает только в случае поражения среднего и внутреннего уха, а также кохлеовестибулярного нерва и его ядер в мосту. При одностороннем поражении латеральной петли, подкорковых и корковых слуховых центров импульсы от обоих кохлеарных рецепторов проводятся по непораженной стороне в одно из полушарий и расстройства слуха может не быть.

Слуховая система обеспечивает восприятие звуковых колебаний, проведение нервных импульсов к слуховым нервным центрам, анализ получаемой информации. Вестибулярный анализатор. Рецепторные клетки вестибулярного анализатора контактируют с окончаниями периферических отростков биполярных нейронов вестибулярного ганглия (gangl. vestibulare), расположенного во внутреннем слуховом проходе. Центральные отростки этих нейронов формируют вестибулярную порцию преддверно-улиткового (VIII) нерва, который проходит во внутреннем слуховом проходе, выходит в заднюю черепную ямку и в области мостомозжечкового угла внедряется в вещество мозга. В вестибулярных ядрах продолговатого мозга, в дне четвертого желудочка, заканчивается I нейрон. Вестибулярный ядерный комплекс включает четыре ядра: латеральное, медиальное, верхнее и нисходящее. От каждого ядра идет с преимущественным перекрестом II нейрон. Высокие адаптационные возможности вестибулярного анализатора обусловлены наличием множества ассоциативных путей ядерного вестибулярного комплекса (рис. 5.18). С позиций клинической анатомии важно отметить пять основных связей вестибулярных ядер с различными образованиями центральной и периферической нервной системы. *Вестибулоспинальные связи. Начинаясь от латеральных ядер продолговатого мозга, в составе вестибулоспинального тракта, они проходят в передних рогах спинного мозга, обеспечивая связь вестибулярных рецепторов с мышечной системой. *Вестибулоглазодвигательные связи осуществляются через систему заднего продольного пучка: от медиального и нисходящего ядер продолговатого мозга идет перекрещенный путь, а от верхнего ядра - неперекрещенный, к глазодвигательным ядрам. *Вестибуловегетативные связи осуществляются от медиального ядра к ядрам блуждающего нерва, ретикулярной фармации, диэнцефальной области.

Рис. 5.18. Схема ассоциативных связей вестибулярного анализатора: 1 - лабиринт; 2 - спиральный ганглий; 3 - мозжечок; 4 - кора полушарий большого мозга; 5 - ядра глазодвигательных нервов; 6 - ретикулярная формация; 7 - вестибулярные ядра в продолговатом мозге; 8 - спинной мозг Рис. 5.18. Схема ассоциативных связей вестибулярного анализатора: 1 - лабиринт; 2 - спиральный ганглий; 3 - мозжечок; 4 - кора полушарий большого мозга; 5 - ядра глазодвигательных нервов; 6 - ретикулярная формация; 7 - вестибулярные ядра в продолговатом мозге; 8 - спинной мозг*Вестибуломозжечковые пути проходят во внутреннем отделе нижней ножки мозжечка и связывают вестибулярные ядра с ядрами мозжечка. *Вестибулокортикальные связи обеспечиваются системой волокон, идущих от всех четырех ядер к зрительному бугру. Прерываясь в последнем, далее эти волокна идут к височной доле мозга, где вестибулярный анализатор имеет рассеянное представительство. Кора и мозжечок выполняют регулирующую функцию по отношению к вестибулярному анализатору. Посредством указанных связей реализуются разнообразные сенсорные, вегетативные и соматические вестибулярные реакции. |