задания дефектология. Книга для педагогадефектолога Стребелева Е. А

Скачать 5.8 Mb. Скачать 5.8 Mb.

|

|

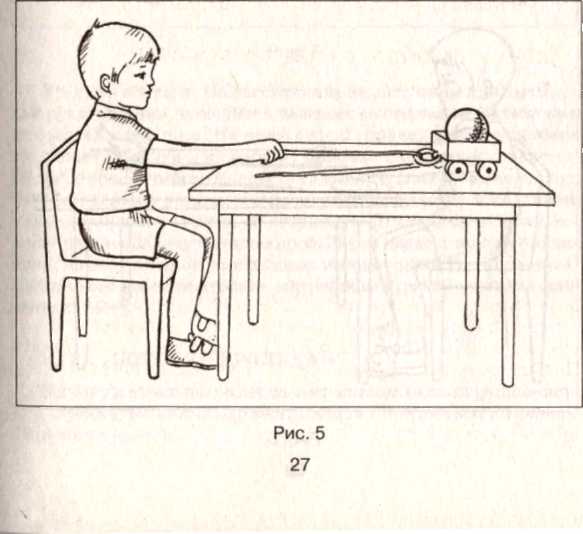

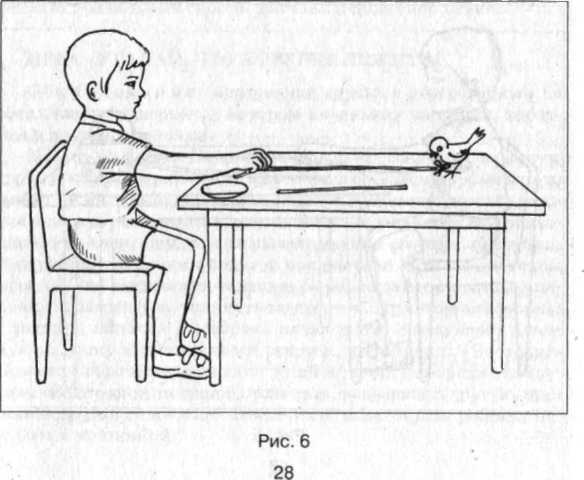

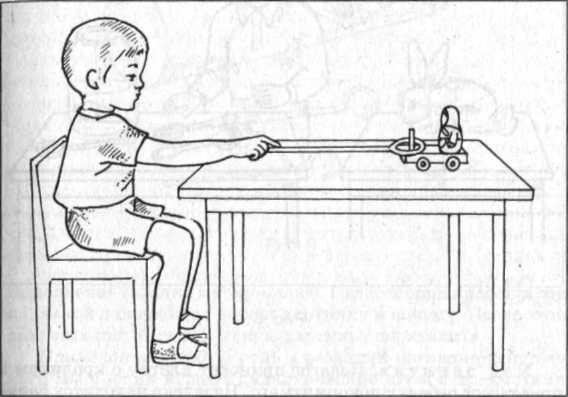

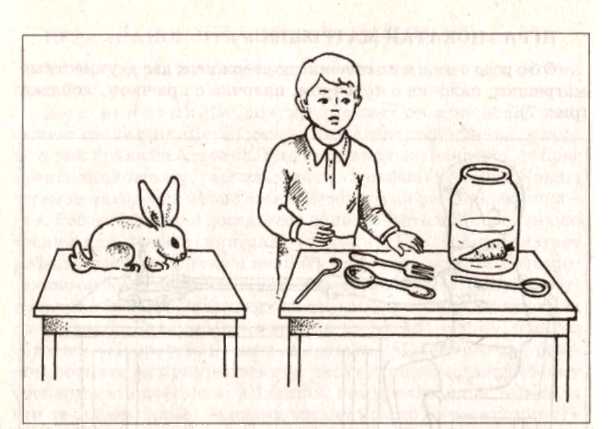

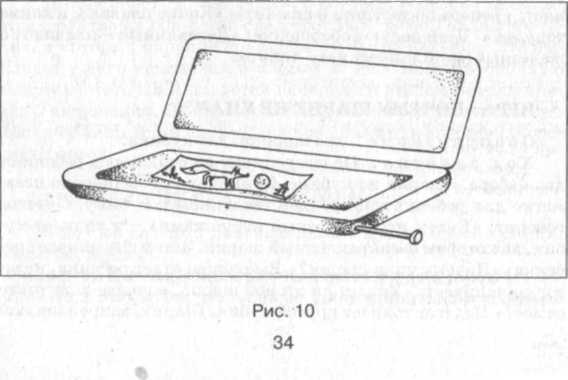

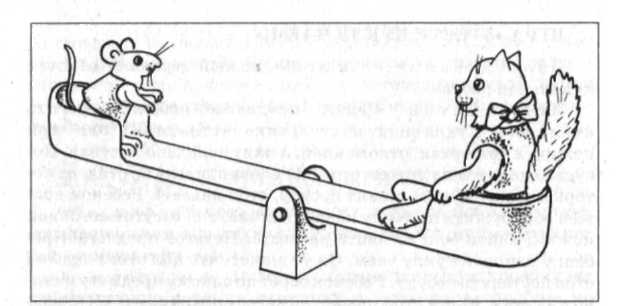

Раздел 3 Игры-упражнения на формирование метода проб как основного способа решения наглядно-действенных задач На предыдущем этапе создавались ситуации, в которых в поле зрения ребенка находилось только одно вспомогательное средство (палка, когда надо было достать закатившуюся под шкаф игрушку; стул, когда надо было достать высоко лежащую игрушку и т.п.). Теперь же надо создать ситуацию, при которой в поле зрения ребенка находится несколько предметов и из них надо выбрать наиболее подходящий - по величине, форме, назначению. Например, педагог предлагает детям достать закатившуюся под шкаф игрушку. Для этого они должны выбрать вспомогательный предмет: палки разной длины, щетка, сачок, лопатка и т. д. В другом случае ребенку предлагают приблизить к себе тележку со стержнем, которую можно приблизить с помощью палочки с колечком. Ему следует выбрать одну палочку из нескольких: палочка с крючком, палочка с сачком, палочка с колечком и просто палочка. Безошибочно можно выбрать подходящее орудие только в том случае, если уровень зрительного восприятия ребенка достаточно высок и позволяет на расстоянии соотнести свойства предмета-цели и предмета-средства. Однако такого уровня зрительное восприятие ребенка с отклонениями в развитии не достигает к этому времени обучения. Поэтому основной способ, которым следует вооружить детей, - метод целенаправленных проб. ИГРА «ЗВЕНИ, КОЛОКОЛЬЧИК!» Оборудование: дощечка с укрепленными на ней колокольчиком с веревочкой, привязанной к язычку, и двумя «ложными» веревочками. Ход занятия. На видном и легкодоступном месте подвешивается дощечка с колокольчиком. Она висит так, что ребенок не может достать рукой веревочку и позвонить в колокольчик. Две «ложные»веревочки, более длинные, чем привязанная, прикреплены к дощечке по обе стороны колокольчика. Чтобы позвонить в колокольчик, ребенок должен потянуть за ту веревочку, которая прикреплена к язычку. Вначале ребенку дается только общая инструкция: «Позвони в колокольчик!» Если он начинает подпрыгивать, стремясь схватиться за язычок колокольчика, педагог говорит: «Подумай, что тебе может помочь позвонить в колокольчик». Ребенок чаще всего начинает тянуть за наиболее длинную веревочку. Но колокольчик при этом не звенит. Предоставив ребенку возможность самостоятельно несколько раз дернуть за «ложную» веревочку, педагог говорит: «Ты слышишь, что колокольчик не звенит, попробуй дернуть за другую веревочку!» - и дает возможность ребенку пробовать тянуть за все веревочки. Наконец, когда колокольчик зазвенел, педагог спрашивает: «А теперь почему звенит колокольчик?» - и помогает ребенку увидеть, что эта веревочка непосредственно прикреплена к колокольчику, а две другие - нет. В конце игры педагог просит ребенка последовательно рассказать о своих действиях и закрепить в словесном плане верные способы действия. «Сначала ты тянул за непривязанную веревочку, и колокольчик не звенел. Потом ты тянул за привязанную - колокольчик зазвенел». ИГРА «ДОСТАНЬ КАМЕШКИ!» Оборудование: банка с водой, камешки, разные палочки: с крючком, сачком, колечком, вилкой (рис. 4). Ход занятия. В банке с водой лежат камешки. Недалеко от банки разложены на столе палочки - с крючком, сачком, колечком, вилкой. Ребенка просят достать камешки из банки и переложить в аквариум, не замочив при этом руки. Если ребенок пытается опустить руки в банку, но не достает до камешков, педагог предлагает ему подумать, чем можно достать камешки. Ребенку дается возможность перепробовать все лежащие на столе предметы-орудия, пока он сам не убедится, что камешки можно достать только сачком. При этом педагог обязательно фиксирует результат действия с каждым предметом-орудием: «Видишь, этой палочкой с крючком камешек достать нельзя. Попробуй достать сачком». После того как ребенок возьмет сачок и достанет первый камешек, педагог закрепляет  достигнутый успех: «Вот хорошо, сачком можно достать все камешки». Затем ребенок действует сачком несколько раз и закрепляет правильный способ действия в словесном отчете. ИГРА «УГАДАЙ, ЧТО В ТРУБКЕ ЛЕЖИТ?» Оборудование: прозрачная трубка с отверстиями на обеих концах; сверток, в котором маленькая машинка; короткая и длинная палочки. Ход занятия. Педагог показывает ребенку прозрачную трубку, обращая внимание на то, что в середине трубки что-то лежит. Заинтересовав ребенка, педагог предлагает достать сверток и посмотреть, что там лежит. Ребенок должет найти подходящий предмет-орудие для выталкивания свертка из трубки. В случае затруднения педагог показывает ему, как методом проб можно выполнить задание. Берет вначале короткую палочку и пытается вытолкнуть ею сверток. При этом он говорит: «Видишь, палочка до свертка не достает». Затем берет длинную палочку и выталкивает сверток, восклицая: «Достали!» При этом обращает внимание детей на свойства предмета-орудия: «Если одной палочкой не достать, надо искать другую, пробовать другой палочкой». После этого педагог дает ребенку поиграть с машинкой. ИГРА «ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ» Оборудование: тележка с кольцом, тесьма (рис. 5). Ход занятия. На столе, на расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, находится тележка с кольцом. На тележке лежат привлекательные маленькие игрушки, а через петлю продета свободно скользящая тесьма, оба свободных конца которой разведены (на 30 см) и легко доступны ребенку. Для подтягивания тележки с игрушками надо использовать оба конца одновременно. Ребенок должен догадаться подтянуть к себе тележку за оба конца тесьмы одновременно. Если же он тянет тесьму за один конец, она выскальзывает из кольца, а тележка остается недосягаемой. Важно, чтобы ребенок сам убедился, что надо тянуть за оба конца тесьмы. Поэтому надо дать ему возможность несколько раз самостоятельно достичь цели. Если же он все-таки не догадался тянуть за оба конца, педагог медленно показывает способ действия. После чего ребенку дается возможность самостоятельно выполнить задание. В конце игры педагог обобщает в речи правильный способ действия: «Эту тесьму надо тянуть за оба конца, а если тянешь за один, то другой конец выскальзывает».  ИГРА «НАПОИ ПТИЧКУ!» Оборудование: игрушка-птичка, тарелочка, тесьма (рис. 6). Ход занятия. Педагог приглашает ребенка поиграть и сажает его за стол. Перед ним на столе ставится птичка, к ноге которой привязана тесьма. Рядом, несколько наискось от прикрепленной тесьмы, располагаются «ложные» тесемки. Концы тесемок находятся в зоне досягаемости руки ребенка, птичка -нет. Ребенок должен догадаться использовать прикрепленную тесьму для достижения цели (птички). Педагог предлагает ребенку достать птичку и напоить ее из тарелочки. Предварительно он объясняет, что вставать со стула нельзя. В случае затруднения педагог указывает на тесемки и просит потянуть за одну из них. Если ребенок тянет за «ложную» тесьму, педагог говорит: «Попробуй, потяни за другую». После того как ребенок потянет за прикрепленную тесьму, он помогает ребенку обобщить его действия: «Видишь, эта привязанная тесьма, а эти не привязанные. За какую тесьму можно достать птичку?» Игра повторяется.  ИГРА «ПОКАТАЙ МАТРЕШЕК!» Оборудование: тележка со стержнем; две двухместные матрешки; палочка с колечком, палочка с крючком, лопатка (рис. 7).  Рис. 7 Ход занятия. На расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, находится тележка со стержнем. В тележке находятся матрешки. На краю стола, справа, вблизи от ребенка, лежат палочка с колечком, палочка с крючком, лопатка. Педагог просит ребенка достать тележку и покатать матрешек. Ребенок должен догадаться использовать палочку с колечком для доставания тележки со стержнем. Детям дается возможность решить задачу методом проб. Затем педагог просит объяснить, почему ребенок использовал именно палочку с колечком. После этого ребенок играет с матрешками (разбирает, складывает, катает). ИГРА «ПОКОРМИ КРОЛИКА!» Оборудование: клетка с кроликом (или игрушка-зайка); предметы: вилка, ложка, палочка с колечком, палочка с крючком (рис. 8).  Рис. 8 Ход занятия. Педагог приносит клетку с кроликом и предлагает ребенку покормить его. Недалеко находится банка с водой, на дне лежит морковка. В случае затруднения педагог предлагает ребенку выполнить задание методом проб: «Попробуй достать морковку какой-нибудь палочкой». При этом ребенку предоставляется самостоятельность . После этого педагог просит ребенка объяснить, почему удобно доставать морковку вилкой. Ребенок наблюдает, как кролик ест морковку. ИГРА «ДОСТАНЬ КАРТИНКУ!» Оборудование: прозрачная трубка из небьющегося материала длиной 30 см, диаметром 4 см, с одним отверствием на конце, в середине трубки находится картинка; две палочки с крючками на концах диаметром 1 см, длина одной - 10 см, другой - 18 см (рис. 9).  Ход занятия. После того как педагог разложил перед ребенком три картинки, он «обнаруживает», что одна картинка оказалась в трубке. Педагог просит ребенка достать картинку. Для этого ребенок должен догадаться использовать длинную палочку с крючком. При необходимости педагог организует выполнение задания методом проб. Педагог спрашивает ребенка, какой палочкой он достал картинку и почему. После этого дает задание: «Угадай, какую картинку спрятали?» Примечание. Особую роль в развитии наглядно-действенного мышления играют дидактические игры с предметами, имитирующими орудия труда - молоток, гаечный ключ, отвертка и т.п. Ознакомление с ними в процессе игр, овладение действиями с ними вносят большой вклад в трудовое воспитание детей, создают предпосылки к трудовому обучению в школе. В процессе этих игр у детей развивается зрительно-двигательная координация, глазомер, согласованность действий обеих рук, формируются представления об использовании орудий в трудовой деятельности человека. ИГРА «ПОСТРОЙ ЗАБОР!» Оборудование: домик, кирпичики с отверствиями (или кубики), палочки-колышки (пластмассовые); набор предметов: молоток, гаечный ключ, отвертка. Ход занятия. На столе стоит пластмассовый домик. Педагог просит ребенка построить забор вокруг этого домика. Рядом лежит набор пластмассовых кирпичиков (кубиков) с отверстиями. В отверстия нужно вставить пластмассовые палочки. Рукой палочки вставить трудно, нужно забить их в каждое отверстие с помощью игрушечного молотка. Молоток, гаечный ключ, отвертка лежат на столе. Ребенок должен выбрать нужное орудие, молоток, и использовать его для забивания палочек. Педагог предоставляет ребенку возможность пробовать, чем лучше забивать гвозди. Затем он просит ребенка объяснить, почему он выбрал молоток. ИГРА «САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ!» Оборудование: самолет из пластмассового конструктора, гаечный ключ, молоток, отвертка. Ход занятия. Педагог предлагает ребенку поиграть с самолетом, гайки которого плохо укреплены. Ребенок должен догадаться выбрать среди предметов, имитирующих орудия труда, гаечный ключ и использовать его для укрепления гаек. В случае затруднения педагог дает возможность ребенку пробовать закручивать гайки различными предметами и выбрать необходимый - гаечный ключ. Затем педагог помогает ребенку закрутить гайки, т.е. выполнить практические действия. После этого следующий ребенок повторяет все действия. Затем разворачивается сюжет игры: «Самолеты заправляются и готовятся к полету. Самолеты - летят. Самолеты «идут» на посадку. Самолеты сели на площадку в аэропорту» и т.д. Раздел 4 Игры -упражнения на определение причинно-следственных зависимостей Самыми простыми случаями, в которых ребенок сталкивается с поисками причинно-следственных связей, являются такие, в которых нарушается привычный ход явления. Это вызывает у него удивление и следом за ним ориентировочную реакцию, которая и является начальным этапом поиска причины нарушения. На первых порах дети могут находить такую причину лишь в том случае, если она является внешней, хорошо видимой. ИГРА «ПОЧЕМУ СКАТИЛСЯ МЯЧИК?» Оборудование: два маленьких мяча: красный и синий; желобок, дощечка. Ход занятия. Педагог кладет на стол перед ребенком желобок, дощечку и говорит: «Сейчас ты будешь угадывать, какой мячик покатится - красный или синий». Он кладет красный мяч на дощечку - мячик лежит; кладет синий мячик на желобок -мячик катится. Педагог спрашивает: «Какой укатился? Почему?» Затем ребенку предлагается положить самому - красный шарик на дощечку, а синий - на желобок. Педагог спрашивает: «А теперь какой шарик укатился? Почему?» В случае затруднения он повторяет игру с мячиками и объясняет причину наблюдаемого явления: «Мячик катится по наклонной плоскости (по желобку), а по прямой плоскости (дощечке) не катится». ИГРА «ПЛАВАЕТ ИЛИ ТОНЕТ?» Оборудование: набор парных предметов: карандаш и гвоздь, деревянный и металлический шарики, деревянная и металлическая линейки, металлическая и деревянная пуговицы, деревянный и металлический кораблики, металлическое и деревянное колечки, деревянное и металлическое колеса, деревянная и металлическая миски, сачок, бассейн с водой (или таз). Ход занятия. Педагог рассматривает с детьми предметы, нужные для игры. Затем сообщает им, что сегодня они будут отгадывать, что плавает, а что тонет. Детям дают предметы в случайном порядке, а не попарно, и они отвечают заранее, поплывет ли этот предмет или утонет. Затем дети опускают по одному предмету в воду. Все вместе наблюдают и говорят: «Плавает!» Те предметы, что плавают, кладут в одну коробку, а те, которые тонут, - в другую. При доставании предметов из воды используется сачок. Педагог спрашивает: «Какие предметы мы клали в эту коробку, а какие - в эту коробку?» Затем он уточняет: «Теперь посмотрите и скажите: «Какие плавали, а какие тонули?» Дети делают обобщение: «Деревянные - плавают, а железные (металлические) - тонут». ИГРА «ПОЧЕМУ ШАРИК НЕ УПАЛ?» Оборудование: два шарика, два кубика. Ход занятия. Педагог ставит на стол перед ребенком два набора - шарик на кубике. Один шарик совершенно незаметно для ребенка прикреплен гвоздиком к кубику. Педагог говорит: «Будем играть с этими игрушками» - и толкает кубик, на котором незакрепленный шарик. Затем спрашивает ребенка: «Почему упал шарик?» Выслушав ответ ребенка, педагог спрашивает: «Упадет ли второй шарик, если сделать то же самое?» Педагог толкает другой кубик. Шарик, закрепленный на гвоздике, не падает. Педагог спрашивает: «Почему на этот раз шарик не падает?» Ребенку дается возможность исследовать кубик и обнаружить причину, которая удержала шарик от падения, и объяснить, почему шарик не упал. Игра повторяется несколько раз. ИГРА «УГАДАЙ, ЧТО В КОРОБОЧКЕ!» Оборудование: коробка (типа готовальни), закрывающаяся при помощи выдвижного штифта; две разные предметные картинки (рис. 10). Ход занятия. Педагог кладет в открытую коробку незнакомую для ребенка картинку и закрывает коробку, но штифт остается выдвинутым. Он предлагает ребенку открыть коробку и посмотреть картинку. После этого педагог кладет в коробку вторую картинку, захлопывает ее и незаметно для ребенка задвигает штифт. В случае затруднения педагог помогает ребенку найти причину, почему коробка не открывается: «Посмотри, что там мешает открыть коробочку? Давай вместе посмотрим. Вот, здесь что-то есть - это штифт. Давай его выдвинем. А теперь открывай коробочку». Ребенку предоставляется возможность самостоятельно несколько раз открыть и закрыть коробочку с помощью штифта. Примечание. Определение причины нарушений привычного хода явлений уже есть элемент логического мышления, хотя и разворачивается он в наглядно-действенном плане.  ИГРА «УГОСТИ КУКЛУ ЧАЕМ!» Оборудование: кукла; кукольный деревянный стол; кукольная посуда. Ход занятия. Педагог предлагает ребенку угостить куклу чаем. Кукла сидит на стульчике за столом. У стола - три ножки, а четвертая, отломанная, лежит недалеко от стола. Посуда находится на другом столе. (Условия: когда на стол, за которым сидит кукла, ставят посуду, стол падает). Ребенок должен обнаружить причину падения стола, т.е. отсутствие одной ножки, найти ее и вставить на место. Педагог предлагает ребенку напоить куклу чаем. Он уточняет, что для этого надо на стол поставить посуду. Ребенок берет по одному предмету и ставит на стол. Когда стол падает, педагог спрашивает: «Что случилось? Почему упал стол?» При затруднении он помогает ребенку найти причину падения стола - нет одной ножки. Вместе ищут ножку, вставляют ее на место, а затем ребенок угощает куклу чаем. Затем педагог спрашивает: «Что случилось со столом? Почему он упал? Что ты сделал, чтобы стол не падал?» ЗАДАНИЕ «ПОЛЕЙ ЦВЕТОК!» Оборудование: комнатное растение, лейка, тряпочка, Ход занятия. Педагог приглашает ребенка в комнату для занятий. На столе стоит комнатное растение. В дальнем углу комнаты стоит ведро с водой. (Условие: в стороне, на другом столе стоит лейка, на дне которой имеется отверстие). Педагог просит ребенка полить цветок. Ребенок набирает воду в лейку, а вода выливается через отверстие. Ребенок должен обнаружить причину выливания воды и найти вспомогательное средство- тряпочку — и догадаться закрыть ею отверстие, полить цветок. В случае затруднения педагог помогает ребенку рассмотреть лейку, обнаружить причину нарушения обычного действия: вода выливается через отверстие. Затем педагог помогает ребенку закрыть отверстие тряпочкой, и ребенок поливает цветок. После выполнения задания педагог обобщает: «Если вода выливается из лейки, то надо искать, что случилось». ИГРА «КАЧЕЛИ» Оборудование: детские качели; один набор игрушек -утенок и цыпленок; второй - кошка и мышка (рис. 11).  Рис. 11 Ход занятия. Педагог предлагает ребенку рассмотреть первую пару игрушек - кошку и мышку. Затем он просит ребенка покатать эти игрушки на качелях. Сторона качелей, где сидит кошка, опущена, а где мышка - поднята вверх. Педагог объясняет, что покататься игрушкам не удается: «Кошка - тяжелая, а мышка - легкая». Потом просит ребенка посадить на качели вторую пару игрушек - утенка и цыпленка, качели находятся на одном уровне, и можно катать игрушки. После этого педагог помогает обобщить: «Утенок и цыпленок - легкие, одинаковые, их можно катать на качелях». ИГРА «ПОСТРОЙ ЗАЙКЕ ДОМИК!» Оборудование: грузовая машина, зайка, строительный набор, гаечный ключ (пластмассовый). Ход занятия. Педагог показывает ребенку зайку и предлагает построить ему домик. Строительный набор находится на другой стороне комнаты, поэтому его надо перевезти на грузовой машине. (Условие: одно колесо в машине не укреплено). Машину начинают везти, колесо отскакивает, и машина наклоняется на бок, не едет. Ребенок должен обнаружить, что колесо отскочило, а затем укрепить колесо гаечным ключом. В случае затруднения педагог помогает ребенку найти причину, почему наклонилась машина, и устранить поломку. Он обращает внимание ребенка на то, что укреплять гайки надо гаечным ключом. Затем игра разворачивается: ребенок перевозит кирпичики для постройки домика для зайки. ИГРА «ПОКАТАЙ ИГРУШКИ НА КАЧЕЛЯХ!» Оборудование: один набор игрушек - мишка и ежик; второй - зайка и белка. Ход занятия. Педагог говорит ребенку: «Вот эти игрушки хотят кататься на качелях: давай их рассмотрим внимательно, какие они». Дает ему в руки по очереди игрушки до парам так, чтобы ребенок мог сравнить их по весу. Затем педагог спрашивает ребенка: «Кто же будет кататься на качелях?» Ребенку дается возможность самому выбрать пару игрушек и посадить их на качели. Если он выбирает неправильно, ему дают возможность самому убедиться, кого с кем можно сажать на качели, т.е. выбрать пару игрушек, которых можно посадить на качели. В конце игры педагог уточняет: «Почему ты выбрал эту пару игрушек для качелей?» Он помогает ребенку понять, что для качелей надо подбирать пару игрушек, близких по весу. ИГРА «ЗАКРОЙ ЯЩИК!» Оборудование: игрушка-зайка, ящичек. Ход занятия. Педагог дает ребенку маленькую игрушку-зайку и предлагает ему придумать загадку и загадать ее своему сверстнику, который скоро должен войти в учебную комнату. Чтобы сверстник не увидел зайку, его надо спрятать в ящик. Незаметно для ребенка педагог заранее вставляет в пазы, в которые задвигается крышка ящичка, палочку, мешающую закрыть его. Ребенок, пытаясь закрыть ящик, сталкивается с тем, что крышка не задвигается. Он должен осознать, что ему что-то мешает, и найти причину помехи, а затем устранить ее. Примечание. Определение причины нарушения привычного хода явления уже есть элемент логического мышления, хотя и проявляется в практическом плане. Постепенно педагог доводит до сознания детей последовательность действий в определенной ситуации. Важно подчеркнуть, что в процесс решения проблемных практических задач поэтапно должна включаться речь ребенка. На начальном этапе речь педагога помогает ребенку действовать целенаправленно по отношению к заданию, дает ему возможность осознавать собственные действия. Затем ребенок должен сделать отчет о своих действиях. В случае затруднения организуется наблюдение ребенка за действиями своего сверстника, а затем он составляет рассказ о последовательных действиях сверстника. В дальнейшем ребенок рассказывает о своих предстоящих действиях в решении наглядно-практической задачи, т.е. у него формируются элементы планирующей речи. Таким образом, развивая ориентировочно-познавательную деятельность ребенка, необходимо активно формировать основные функции его речи. Такой подход позволяет сформировать взаимосвязь между действием и словом, подготовить предпосылки для развития наглядно-образного мышления, так как слово помогает детям закрепить опыт действия, а затем и обобщить способ этого действия, что способствует формированию полноценных образов- представлений. Глава II ФОРМИРОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ |