|

|

Компьютерные сети. Принц, техн, прот 1-303. Книга переведена на английский, испанский, китайский и португальский языки

ПРИМЕЧАНИЕ

Термин «полоса пропускания» иногда используется как синоним термина «пропускная способность» и измеряется в битах в секунду. Конечно, лучше было бы применять разные термины для описания различных характеристик, но существуют традиции, которые изменить трудно. В таких случаях приходится различать значения термина по контексту.

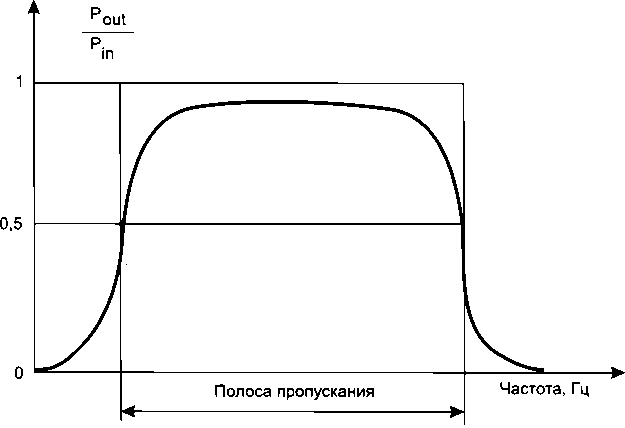

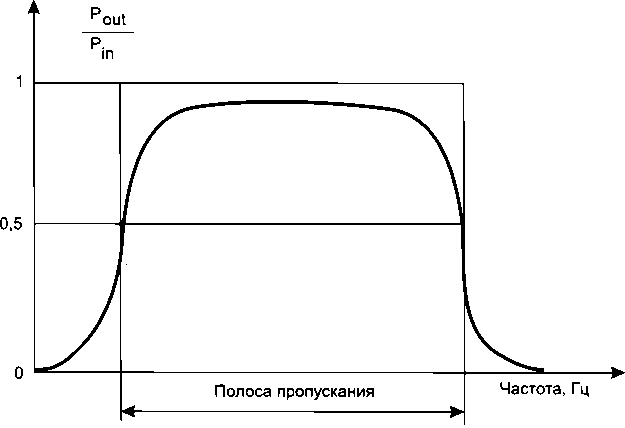

Степень затухания мощности синусоидального сигнала зависит от частоты синусоиды, и эта зависимость также характеризует линию связи (рис. 6.12).

Часто граничными частотами полосы пропускания считаются частоты, на которых мощность выходного сигнала уменьшается в два раза по отношению к входному, что соответствует затуханию в -3 дБ. Как мы увидим далее, ширина полосы пропускания в наибольшей степени влияет на максимально возможную скорость передачи информации по линии связи.

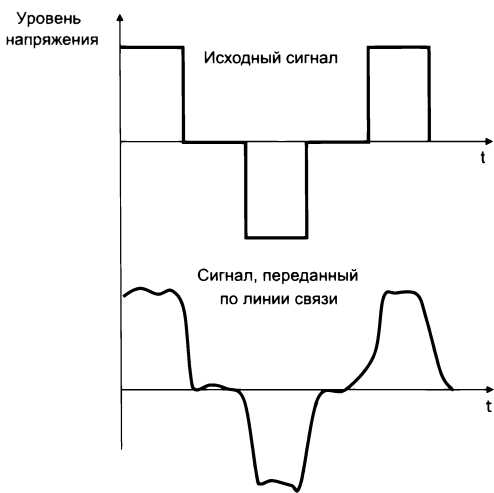

Искажение передающей линией связи синусоиды какой-либо частоты приводит, в конечном счете, к искажению амплитуды и формы передаваемого сигнала, так как гармоники различных частот искажаются не одинаково. Если это аналоговый сигнал, передающий речь, то изменяется тембр голоса за счет искажения обертонов – боковых частот.

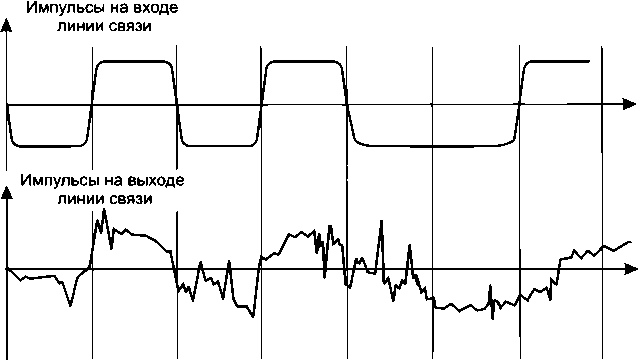

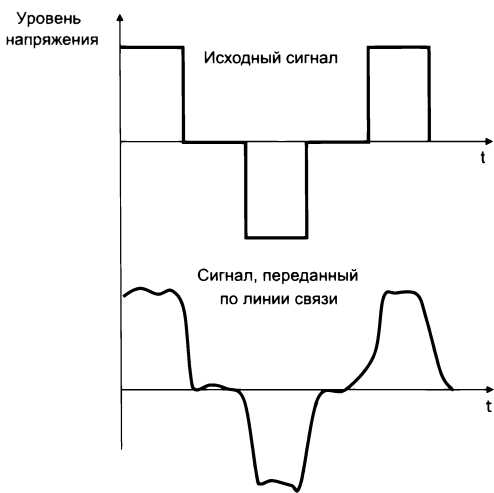

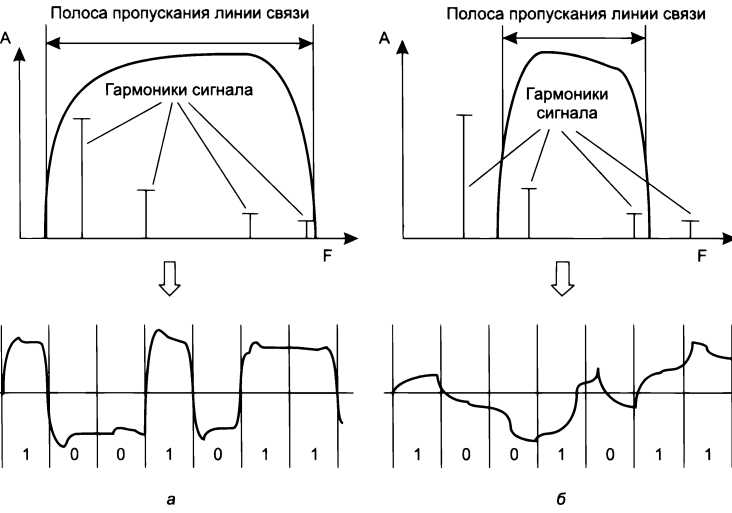

При передаче импульсных сигналов, характерных для компьютерных сетей, искажаются низкочастотные и высокочастотные гармоники – в результате фронты импульсов теряют свою прямоугольную форму (рис. 6.13), и сигналы могут плохо распознаваться на приемном конце линии.

Помехи

Передаваемые сигналы искажаются из-за несовершенства линий связи, а также из-за внешних и внутренних помех.

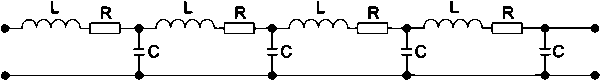

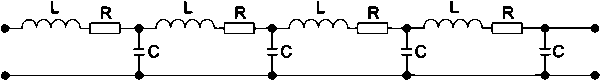

Для электрических сигналов идеальная передающая среда, не вносящая никаких помех в передаваемый сигнал, должна, по меньшей мере, иметь нулевые значения сопротивления, емкости и индуктивности. Однако на практике медные провода, например, всегда представляют собой некоторую распределенную по длине комбинацию активного сопротивления, емкостной и индуктивной нагрузок (рис. 6.14). В результате синусоиды различных частот передаются этими линиями по-разному.

Рис. 6.14. Представление медной линии как распределенной индуктивно-емкостной нагрузки

Важным параметром медной линии связи является ее волновое сопротивление, представляющее собой полное (комплексное) сопротивление, которое встречает электромагнитная волна определенной частоты при распространении вдоль однородной цепи. Волновое сопротивление измеряется в омах и зависит от таких параметров линии связи, как активное сопротивление, погонная индуктивность и погонная емкость, а также от частоты самого сигнала. Выходное сопротивление передатчика должно быть согласовано с волновым сопротивлением линии, иначе затухание сигнала будет неприемлемым.

Помимо искажений сигналов, возникающих из-за неидеальных физических параметров линии связи, свой вклад в искажение формы сигналов на выходе линии вносят помехи.

Электромагнитная помеха – это нежелательное воздействие на передаваемый сигнал, ухудшающее возможность его распознавания при приеме.

Помеха может быть как регулярной, так и случайной величиной. В первом случае она может быть достаточно легко устранена. Например, наводка от силовой линии переменного тока может быть компенсирована соответствующим противофазным сигналом, а помеха от определенной радиостанции известной частоты может быть заблокирована фильтром, не пропускающим эту частоту. Сложнее обстоит дело со случайной помехой, которую нельзя заранее предсказать и скорректировать. Несмотря на защитные меры, предпринимаемые разработчиками кабелей, наличие усилительной и коммутирующей аппаратуры, полностью компенсировать влияние случайных внешних помех не удается.

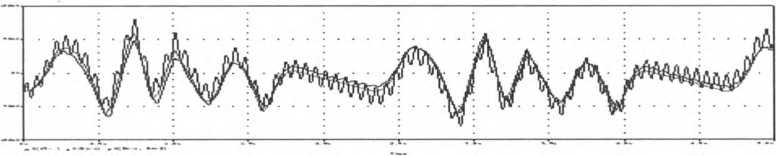

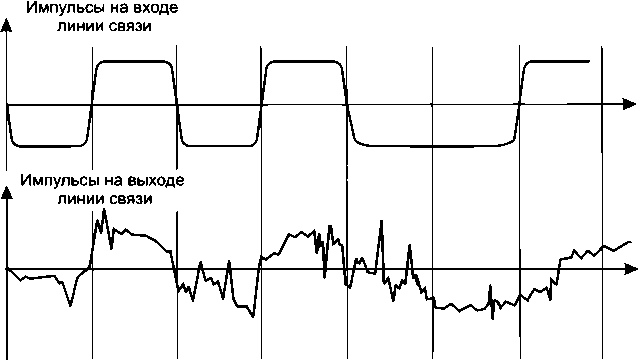

Разные виды помех могут по-разному воздействовать на исходный сигнал. В том случае, когда результирующий сигнал может быть представлен в виде суммы исходного сигнала и помехи, помеху называют аддитивной помехой или шумом (рис. 6.16).

Важнейшим параметром, характеризующим работу линии связи в условиях аддитивных помех, является отношение «сигнал/шум» (signal-to-noise ratio – SNR), равное отношению средней мощности исходного сигнала к средней мощности шума Рс/Рш. Чем меньше это значение, тем более сложным должно быть устройство приемника, чтобы он мог компенсировать помехи. Как мы увидим далее, это соотношение занимает центральное место в формуле Шеннона, описывающей связь между пропускной способностью и полосой пропускания. Помехоустойчивость линии, как и следует из названия, определяет способность линии противостоять влиянию помех, создаваемых во внешней среде или на внутренних проводниках самого кабеля. Помехоустойчивость линии зависит от типа используемой физической среды, а также от средств экранирования и подавления помех самой линии. Наименее помехоустойчивыми являются радиолинии. Хорошей устойчивостью обладают кабельные линии и отличной – волоконно-оптические линии, малочувствительные к внешнему электромагнитному излучению. Обычно для уменьшения помех, создаваемых внешними электромагнитными полями, проводники экранируют и/или скручивают.

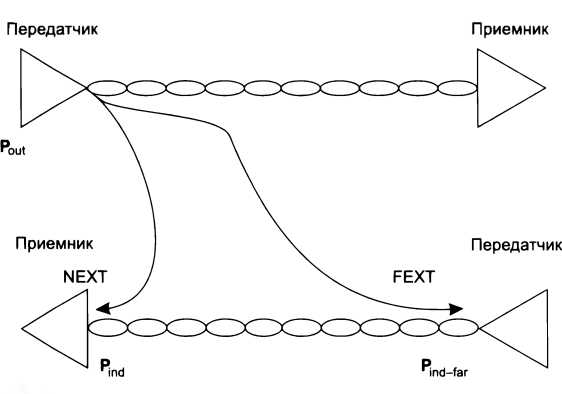

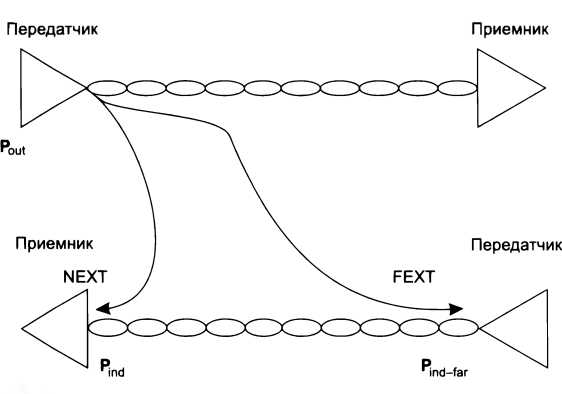

Электрическая и магнитная связь – это параметры медного кабеля, характеризующие воздействие на него помех. Электрическая связь определяется отношением наведенного тока в цепи, подверженной влиянию, к напряжению, действующему во влияющей цепи. Магнитная связь – это отношение электродвижущей силы, наведенной в подверженной влиянию цепи, к току во влияющей цепи. Результатом электрической и магнитной связи являются наведенные сигналы (наводки) в цепи, подверженной влиянию. Существует несколько различных параметров, характеризующих устойчивость кабеля к наводкам. Перекрестные наводки на ближнем конце (Near End Cross Talk, NEXT) определяют устойчивость кабеля в том случае, когда наводка образуется в результате действия сигнала, генерируемого передатчиком, подключенным к одной из соседних пар на том же конце кабеля, на котором работает подключенный к подверженной влиянию паре приемник (рис. 6.17). Показатель NEXT, выраженный в децибелах, равен 10 1g Pout/^ind, где Pout – мощность выходного сигнала, Pin(j – мощность наведенного сигнала.

Чем меньше значение NEXT, тем лучше кабель. Так, для витой пары категории 5 показатель NEXT должен быть меньше -27 дБ на частоте 100 МГц.

Перекрестные наводки на дальнем конце (Far End Cross Talk, FEXT) позволяют оценить устойчивость кабеля к наводкам для случая, когда передатчик и приемник подключены к разным концам кабеля. Очевидно, что этот показатель должен быть лучше, чем NEXT, так как до дальнего конца кабеля добирается сигнал, ослабленный затуханием каждой пары. Показатели NEXT и FEXT обычно применяются к кабелю, состоящему из нескольких витых пар, так как в этом случае взаимные наводки одной пары на другую могут достигать значительных величин. Для одинарного коаксиального кабеля (то есть состоящего из

одной экранированной жилы) этот показатель не имеет смысла, а для двойного коаксиального кабеля он также не применяется вследствие высокой степени защищенности каждой жилы. Оптические волокна тоже не создают сколько-нибудь заметных взаимных помех. Еще одной характеристикой линии связи является достоверность передачи данных. Она характеризует вероятность искажения каждого передаваемого бита данных. Иногда этот же показатель называют интенсивностью битовых ошибок (Bit Error Rate, BER). Величина BERдля линий связи без дополнительных средств защиты от ошибок (например, самокорректирующихся кодов или протоколов с повторной передачей искаженных кадров) составляет, как правило, 10 4– 10 6, в оптоволоконных линиях связи – 109. Значение достоверности передачи данных в 10-4, к примеру, говорит о том, что в среднем из 10 000 бит искажается значение одного бита.

Пропускная способность

Пропускная способность, называемая также емкостью линии связи (capacity), характеризует максимальную скорость передачи данных, которая может быть достигнута на этой линии.

Особенностью пропускной способности является то, что, с одной стороны, она зависит от характеристик физической среды (затухания и полосы пропускания), а с другой – способа передачи данных (кодирования). Следовательно, нельзя говорить о пропускной способности линии связи до того, как для нее определен протокол физического уровня.

Например, если для линии связи определен протокол физического уровня, задающий фиксированную битовую скорость передачи данных (bit rate of transmitter), то для нее известна и соответствующая пропускная способность – например, 2 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и т. п.

В тех же случаях, когда только предстоит выбрать, какой из множества существующих протоколов использовать на данной линии, очень важными являются остальные характеристики линии: полоса пропускания, перекрестные наводки, помехоустойчивость и др. Пропускная способность, как и скорость передачи данных, измеряется в битах в секунду (бит/с), а также в производных единицах, таких как килобиты в секунду (Кбит/с) и т. д.

ВНИМАНИЕ

Пропускная способность линий связи и коммуникационного сетевого оборудования традиционно измеряется в битах в секунду, а не в байтах в секунду. Это связано с тем, что данные в сетях передаются последовательно, то есть побитно, а не параллельно, байтами, как это происходит между устройствами внутри компьютера. Такие единицы измерения, как килобит, мегабит или гигабит, в сетевых технологиях строго соответствуют степеням десяти (то есть килобит – это 1000 бит, а мегабит – это 1 000 000 бит), как это принято во всех отраслях науки и техники, а не близким к этим числам степеням двойки, как это принято в программировании, где приставка «кило» равна 210 = 1024, а «мега» - 220 = 1 048 576.

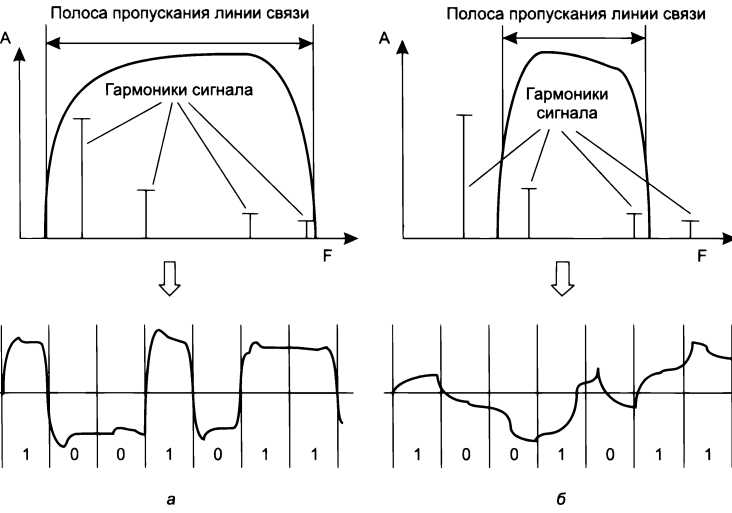

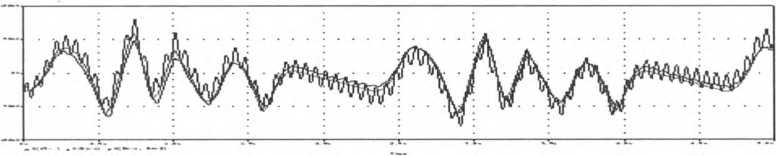

Пропускная способность линии связи зависит не только от ее характеристик, таких как затухание и полоса пропускания, но и от спектра передаваемых сигналов. Если значимые гармоники сигнала (то есть те гармоники, амплитуды которых вносят основной вклад в результирующий сигнал) попадают в полосу пропускания линии, то такой сигнал будет хорошо передаваться данной линией связи, и приемник сможет правильно распознать информацию, отправленную по линии передатчиком (рис. 6.18, а). Если же значимые гармоники выходят за границы полосы пропускания линии связи, то сигнал будет значительно искажаться, что усложнит приемнику распознавание информации (рис. 6.18, 6).

Рис. 6.18. Соответствие между полосой пропускания линии связи и спектром сигнала

Влияние способа кодирования на пропускную способность

Выбор способа представления дискретной информации в виде сигналов, подаваемых на линию связи, называется физическим или линейным кодированием. От выбранного способа кодирования зависит спектр сигналов и, соответственно, пропускная способность линии.

Таким образом, для одного способа кодирования линия может обладать одной пропускной способностью, а для другого – другой. Например, витая пара категории 5 может передавать данные с пропускной способностью 100 Мбит/с при способе кодирования стандарта физического уровня 100Base-T, и 1 Гбит/с при способе кодирования стандарта 1000Base-T.

В соответствии с основным постулатом теории информации любое различимое непредсказуемое изменение принимаемого сигнала несет в себе информацию. Отсюда следует, что синусоида, у которой амплитуда, фаза и частота остаются неизменными, информации не несет, так как изменение сигнала хотя и происходит, но является абсолютно предсказуемым. Аналогично, не несут в себе информации импульсы на тактовой шине компьютера, так как их изменения тоже постоянны во времени. А вот импульсы на шине данных предсказать заранее нельзя, что и делает их информационными – они переносят информацию между отдельными блоками или устройствами компьютера.

В большинстве способов кодирования используется изменение одного или нескольких параметров периодического электрического сигнала – частоты, амплитуды и фазы синусоиды или же уровня напряжения/тока последовательности импульсов. Эти параметры называют информационными параметрами сигнала. Периодический сигнал, параметры которого подвергаются изменениям, называют несущим сигналом. Процесс изменения информационных параметров несущего сигнала в соответствии с передаваемой информацией называется кодированием или модуляцией. Измененный в результате кодирования несущий сигнал называют информационным сигналом.

Если информационный сигнал изменяется так, что можно различить только два его состояния, то любое его изменение будет соответствовать наименьшей единице информации биту. Если же сигнал может иметь более двух различимых состояний, то любое его изменение будет нести несколько битов информации. Например, для сигнала с четырьмя состояниями одно изменение несет два бита: 00, 01, 10, И.

Передача дискретной информации в телекоммуникационных сетях осуществляется тактированно, то есть изменение информационного параметра сигнала происходит через фиксированный интервал времени, называемый тактом. Величина, обратная значению такта, является тактовой частотой линии. Передатчик может отдельно от информационных сигналов передавать тактовые сигналы, например, электрические импульсы по отдельной линии связи, для того чтобы приемнику было легче распознавать начало каждого такта. Возможна также схема работы приемника и передатчика без передачи отдельного тактового сигнала – в этом случае приемник должен обладать очень точным таймером, а также возможностью иногда подстраивать свой таймер под таймер передатчика за счет анализа информационного сигнала, например, если информационный сигнал является прямоугольным импульсом, то подстройка может выполняться при приходе переднего фронта импульса.

Приемник информации считает, что в начале каждого такта на его вход поступает новая информация. При этом, независимо от того, повторяет ли сигнал состояние предыдущего такта или же он имеет состояние, отличное от предыдущего, приемник интерпретирует состояние сигнала как новую порцию информации. Например, если такт равен 0,3 секунды, а сигнал имеет два состояния и 1 кодируется потенциалом 5 вольт, то присутствие на входе приемника сигнала величиной 5 вольт в течение 3 секунд означает получение информации, представленной! двоичным числом 1111111111.

|

|

|

Скачать 5.49 Mb.

Скачать 5.49 Mb.