Компьютерные сети. Принц, техн, прот 1-303. Книга переведена на английский, испанский, китайский и португальский языки

Скачать 5.49 Mb. Скачать 5.49 Mb.

|

|

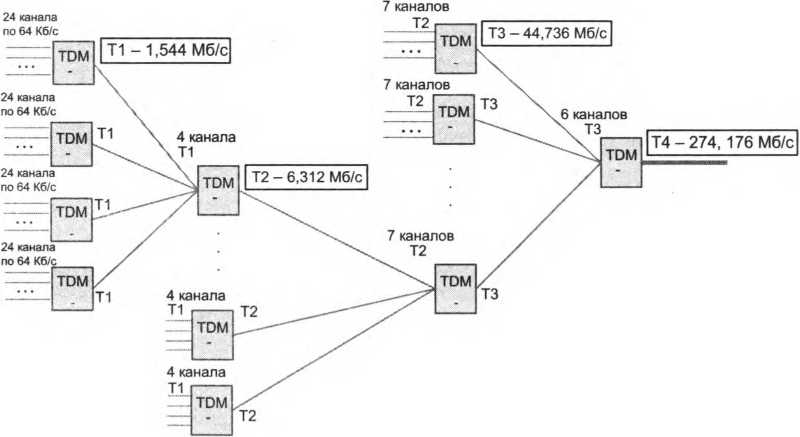

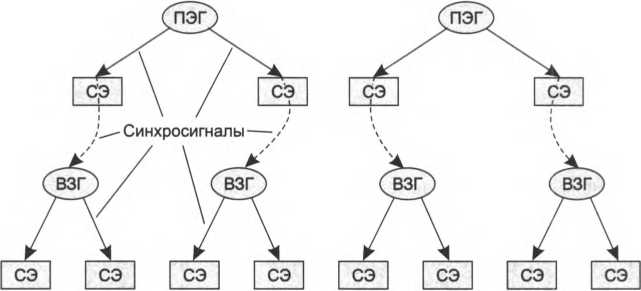

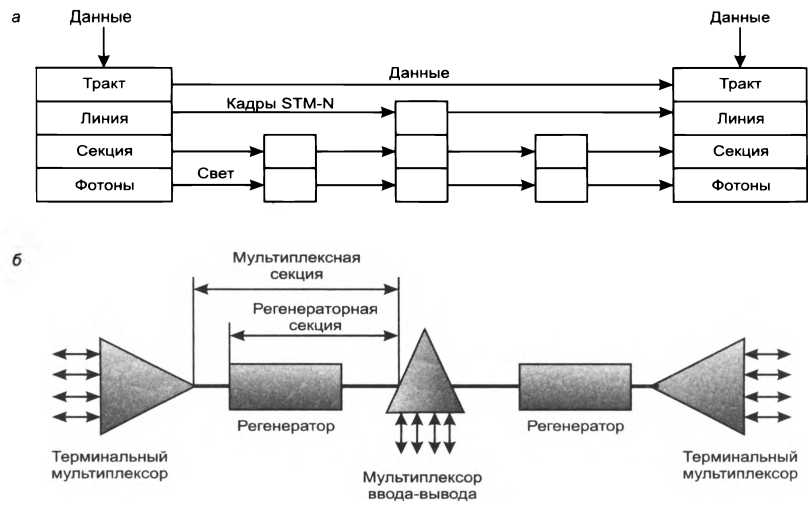

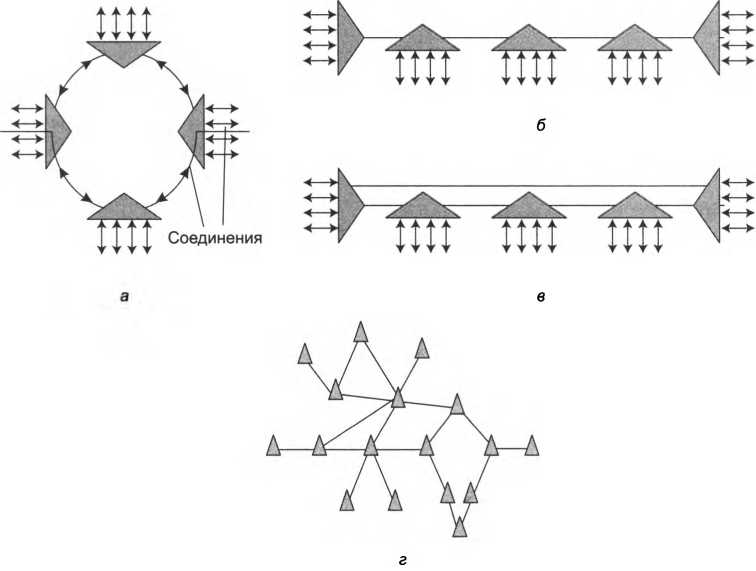

Технология PDH Система Т-каналов Сеть PDH обладает всеми свойствами, которые были приведены в предыдущем разделе при описании первичных сетей: это сети с коммутацией каналов, с простейшей топологией двухточечных линий связи, с мультиплексорами в качестве основного вида оборудования. Вместе с тем, сети PDH имеют свою специфику, на которой следует коротко остановиться. Технология плезиохронной цифровой иерархии (PDH) была разработана в конце 60-х годов компанией AT&T для решения проблемы связи крупных коммутаторов телефонных сетей между собой. Начало было положено разработкой мультиплексора Т1, который позволял в цифровом виде мультиплексировать, передавать и коммутировать (на постоянной основе) голосовой трафик 24 абонентов. Так как абоненты по-прежнему пользовались обычными телефонными аппаратами, то есть передача голоса шла в аналоговой форме, то мультиплексоры Т1 сами осуществляли оцифровывание голоса с частотой 8000 Гц и кодировали голос методом импульсно-кодовой модуляции. Для разделения канала использовалось мультиплексирование с разделением времени (TDM). В кадре Т1 последовательно передается по одному байту каждого абонента, а после 24 байтов вставляется один бит синхронизации, итого 24 * 8 + 1 = 193 бита за 125 мкс. В результате каждый абонентский канал образовывал цифровой поток данных 64 Кбит/с (DS0), а мультиплексор Т1 обеспечивал его передачу на скорости 1,544 Мбит/с. В качестве средств мультиплексирования при соединении крупных телефонных станций каналы Т1 имели недостаточную пропускную способность, поэтому была реализована идея образования каналов с иерархией скоростей. Четыре канала типа Т1 объединили путем побайтного временного мультиплексирования в канал следующего уровня цифровой иерархии – Т2, передающий данные со скоростью 6,312 Мбит/с. Канал ТЗ, образованный путем объединения семи каналов Т2, имеет скорость 44,736 Мбит/с. Канал Т4 объединяет шесть каналов ТЗ, в результате его скорость равна 274 Мбит/с. Описанная технология получила название системы Т-каналов (рис. 8.7). Технология систем Т-каналов была стандартизована Американским национальным институтом стандартов (ANSI), а позже – международной организацией ITU-T. В результате внесенных ITU-T изменений возникла несовместимость американской и международной версий стандарта PDH. Аналогом систем Т-каналов в международном стандарте являются каналы типа El, Е2, ЕЗ и Е4 с отличающимися скоростями – 2,048, 8,488, 34,368 и 139,264 Мбит/с соответственно. Канал Е1 оперирует кадрами длиной в 32 байта, из которых 30 представляют байты 30 пользовательских потоков 64 Кбит/с, а два байта составляют заголовок кадра, в котором и переносится служебная информация.  При мультиплексировании нескольких пользовательских потоков в мультиплексорах PDH применяется техника, известная как битстафинг. К этой технике прибегают, когда скорость пользовательского потока оказывается несколько меньше, чем скорость объединенного потока, – подобные проблемы могут возникать в сети, состоящей из большого количества мультиплексоров, несмотря на все усилия по централизованной синхронизации узлов сети. В результате мультиплексор PDH периодически сталкивается с ситуацией, когда какой-либо из объединяемых потоков «опаздывает» и мультиплексору «не хватает» бита для представления этого потока в объединенном кадре. В этом случае мультиплексор просто вставляет в объединенный поток бит-вставку и отмечает этот факт в служебных битах объединенного кадра. При демультиплексировании объединенного потока бит-вставка удаляется из пользовательского потока, который возвращается в исходное состояние. Отсутствие полной синхронности потоков данных при объединении низкоскоростных каналов в высокоскоростные и дало название технологии PDH: «плезиохронный» означает «почти синхронный». Способ выравнивания скоростей потоков при их мультиплексировании с помощью битста- финга прост, но он приводит к сложностям при демультиплексировании, так как заранее не известно, на каком уровне (или уровнях) был добавлен бит. Например, чтобы получить данные абонентского канала 64 Кбит/с из кадров ТЗ, нужно провести демультиплексирование этих кадров до уровня кадров Т2, затем демультиплексировать кадры Т2 до кадров Т1, а уже затем выделить из них пользовательские потоки 64 Кбит/с. Таким образом, в технологии PDH не могут быть использованы мультиплексоры ввода- вывода и кросс-коннекторы, так как эти устройства построены на возможности вывода отдельного подканала из магистрального канала без полного демультиплексирования последнего. Это сильно ограничивает возможности подключения новых пользователей к промежуточным устройствам. Недостатком PDH являются также слишком низкие по современным понятиям скорости передачи данных – ее иерархия скоростей заканчивается уровнем 139 Мбит/с, то есть PDH не способна передавать данные стандартного на сегодня интерфейса персональных компьютеров со скоростью 1 Гбит/с. Синхронизация в сетях PDH Механизмы мультиплексирования/демультиплексирования технологий PDH требуют синхронной работы всех мультиплексоров сети. В случае небольшой сети PDH, например сети города, синхронизация всех устройств сети из одной точки представляется достаточно простым делом и может быть осуществлена от одних точных часов, соединенных проводными линиями связи с синхровходами каждого мультиплексора. Однако для более крупных сетей, например, сетей масштаба страны, состоящих из некоторого количества региональных сетей, централизованная синхронизация всех устройств сети посредством одного источника сигналов точного времени представляет собой проблему. Общий подход к решению этой проблемы описан в стандарте ITU-T G.810. Он заключается в организации в сети иерархии эталонных источников синхросигналов, а также системы распределения синхросигналов по всем синхронизируемым элементам (СЭ) сети (рис. 8.8). Такая система образует отдельную сеть синхросигналов, в мультиплексорах она образуется за счет использования синхробайтов в заголовке кадра STM-1. Каждая крупная сеть должна иметь, по крайней мере, один очень точный источник синхросигналов – первичный эталонный генератор (ПЭГ) синхросигналов. В соответствии с требованиями стандартов он должен быть способен вырабатывать синхросигналы с относительной точностью частоты не хуже 10 1|. На практике в качестве ПЭГ используют либо автономные атомные (водородные или цезиевые) часы, либо часы, синхронизирующиеся от спутниковых систем точного мирового времени (GPS или ГЛОНАСС). Обычно точность ПЭГ достигает 10-13.  Стандартным синхросигналом является сигнал тактовой частоты уровня Е1/Т1, то есть частоты 2048 кГц для международного варианта стандартов PDH и SDH, и 1,544 кГц для варианта этих стандартов, применяемых США. Синхросигналы от ПЭГ непосредственно поступают на специально отведенные для этой цели синхровходы магистральных синхронизируемых устройств сети PDH – синхровходы магистральных мультиплексоров. Если это составная сеть, то каждая крупная сеть, входящая в состав составной сети (например, региональная сеть, входящая в состав национальной сети), имеет свой ПЭГ. Для синхронизации немагистральных узлов используется вторичный задающий генератор (ВЗГ) синхросигналов. ВЗГ работает в режиме принудительной синхронизации, являясь ведомым таймером в паре ПЭГ– ВЗГ Обычно ВЗГ получает синхросигналы от некоторого ПЗГ через промежуточные магистральные узлы сети, при этом для передачи синхросигналов используются биты служебных байтов кадра. Точность ВЗГ вторичного генератора меньше, чем точность ПЭГ: в стандарте ITU-T она определяется как «не хуже 10 9». Иерархия эталонных генераторов может быть продолжена, если это необходимо, при этом требование к точности генератора каждого более низкого уровня естественно понижается. Генераторы нижних уровней могут использовать для выработки своих синхросигналов несколько эталонных генераторов более высокого уровня, но при этом в каждый момент времени один из них должен быть основным, а остальные – резервными; такое построение системы синхронизации обеспечивает ее отказоустойчивость. Кроме того, при построении системы синхронизации требуется гарантировать отсутствие петель синхронизации. Методы синхронизации цифровых сетей, кратко описанные выше, применимы не только к сетям PDH, но и к другим сетям, работающим на основе синхронного TDM- мультиплексирования, например, к сетям SDH, к рассмотрению которых мы и переходим. Технология SDH Недостатки и ограничения технологии PDH были учтены и преодолены разработчиками технологии синхронной цифровой иерархии SDH. Эта технология направлена на создание высокоскоростных магистральных каналов, способных соединять сети PDH как американского, так и международного вариантов. В качестве среды передачи данных оборудование SDH использует одномодовый волоконнооптический кабель, передавая по нему модулированные световые сигналы с длиной волны 1310 нм или 1550 нм. Мультиплексоры SDH выполняют операции мультиплексирования и коммутации над электрическими сигналами – для этого они преобразуют оптические сигналы, пришедшие от оптических портов, в электрические, а после выполнения необходимых операций выполняют обратное преобразование сигналов. Такой тип работы называется работой по схеме О-Е-О, от английского термина Optical-Electrical-Optical. Функциональные уровни SDH Функции оборудования SDH могут быть разделены на четыре уровня (рис. 8.9, а). Подчеркнем, эти уровни никак не соотносятся с уровнями модели OSI, для которой вся сеть SDH представляется как оборудование физического уровня. Перечислим их: Уровень тракта является самым высоким уровнем – он отвечает за доставку данных между двумя конечными пользователями сети. Тракт (Path) – это составное виртуальное соединение между пользователями. На этом уровне выполняется прием данных, поступающих в пользовательском формате, например формате Е1, и отображение их в блоки данных SDH, соответствующие данному уровню. В результате этих действий к данным пользователя добавляется заголовок тракта (РОН), который несет информацию о типе и структуре полученного блока данных SDH, а также информацию, предназначенную для механизма контроля по четности. Уровень линии отвечает за передачу данных по линии между двумя мультиплексорами сети, поэтому линию также часто называют мультиплексной секцией. В функции этого уровня входит выполнение мультиплексирования и демультиплексирования, ввода-вывода пользовательских данных, а также реконфигурирование в случае отказа какого-либо элемента мультиплексной секции – оптического волокна, порта или соседнего мультиплексора. Уровень секции поддерживает физическую целостность сети. Регенераторной секцией в технологии SDH называется каждый непрерывный отрезок волоконно-оптического кабеля, который соединяет между собой такие, например, пары устройств SDH, как мультиплексор и регенератор, регенератор и регенератор, но не два мультиплексора. На этом уровне компоненты регенераторной секции выполняют тестирование и администрирование секции, контролируют ошибки. Фотонный уровень SDH представляет собой модулированный световой сигнал одной волны из диапазона 1310 нм или 1550 нм. В сетях SDH для передачи данных на скоростях до 10 Гбит/с включительно используется модуляция с двумя состояниями света – «свет включен/свет выключен» (On-Off Keying, ООК). При этом используется метод кодирования NRZ «без возращения к нулю», когда последовательность единиц передается непрерывным световым лучом. Для обеспечения самосинхронизации приемника исходный код скремблируется, так что длинные последовательности единиц в нем не встречаются. На скорости 40 Гбит/с код ООК приводит к слишком широкому спектру сигнала, поэтому применяются более сложные коды, использующие амплитудную и фазовую модуляцию световой волны. На рис. 8.9, б показано распределение функций SDH по типам оборудования SDH: регенераторы поддерживают только два нижних уровня, мультиплексоры ввода-вывода – три, а терминальные мультиплексоры ответственны за решение всего комплекса задач по доставке данных между двумя конечными пользователями.  Топологии сетей SDH В сетях SDH наиболее часто используются кольца и линейные цепи мультиплексоров, но все большее применение также находит ячеистая топология, близкая к полносвязной. Кольцо SDHстроится из мультиплексоров ввода-вывода, имеющих, по крайней мере, по два агрегатных порта (рис. 8. 10, а). Пользовательские потоки вводятся в кольцо и выводятся из кольца через трибутарные порты, образуя двухточечные соединения (на рисунке показаны в качестве примера два таких соединения). Кольцо является классической регулярной топологией, обладающей потенциальной отказоустойчивостью – при однократном обрыве кабеля или выходе из строя мультиплексора соединение сохранится, если его направить по кольцу в противоположном направлении. Кольцо обычно строится на основе кабеля с двумя оптическими волокнами, но иногда для повышения надежности и пропускной способности применяют четыре волокна. Линейная цепь (рис. 8.10, б) – это последовательность мультиплексоров ввода-вывода с двумя терминальными мультиплексорами на окончаниях линии. Обычно сеть с топологией цепи применяется в тех случаях, когда узлы имеют соответствующее географическое расположение, например, вдоль магистрали железной дороги или трубопровода. Правда, в таких случаях может применяться и плоское кольцо (рис. 8.10, в), обеспечивающее  более высокий уровень отказоустойчивости за счет двух дополнительных волокон в магистральном кабеле и по одному дополнительному агрегатному порту у терминальных мультиплексоров. Наиболее общим случаем является |