Компьютерные сети. Принц, техн, прот 1-303. Книга переведена на английский, испанский, китайский и португальский языки

Скачать 5.49 Mb. Скачать 5.49 Mb.

|

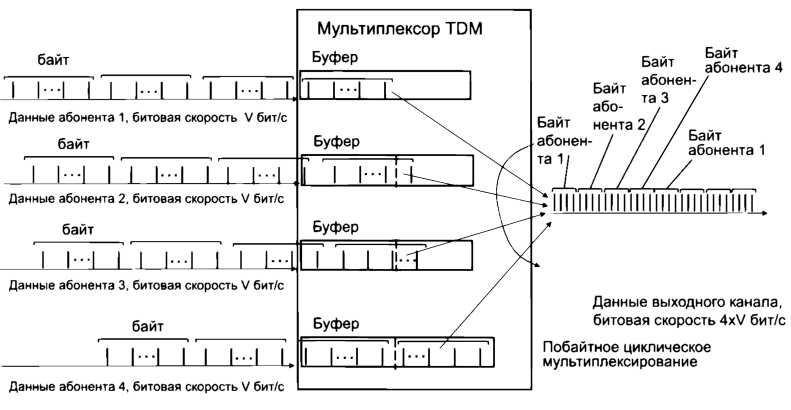

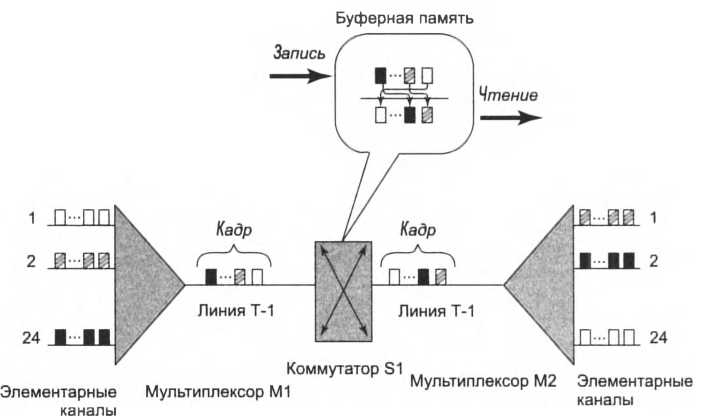

уплотненным. Выходной FDM-демультиплексор выделяет модулированные сигналы каждой несущей частоты и передает их на коммутирующий блок, который переключает поступившие сигналы на соответствующие выходные каналы, к которым непосредственно подключены абонентские телефоны. FDM-коммутаторы могут выполнять как динамическую, так и постоянную коммутацию. При динамической коммутации один абонент инициирует соединение с другим абонентом, посылая в сеть его номер, и коммутатор выделяет данному абоненту одну из свободных полос своего уплотненного канала на время сеанса связи. Типичным представителем динамического коммутатора является коммутатор аналоговой телефонной станции. При постоянной коммутации администратор сети закрепляет полосу за абонентом на длительный срок. Принцип коммутации на основе разделения частот остается неизменным и в других, отличных от телефонных, сетях. Меняются только границы полос, выделяемых отдельному абонентскому каналу, а также количество низкоскоростных каналов в высокоскоростном канале. В методе волнового мультиплексирования (технология WDMс ее двумя разновидностями – CWDMи DWDM) используется тот же принцип частотного разделения каналов, но только в другой области электромагнитного спектра. Для организации WDM-каналов в волоконно-оптическом кабеле задействуют волны инфракрасного диапазона длиной от 850 до 1565 нм. В магистральном канале мультиплексируется до нескольких десятков спектральных каналов. Отличие сетей WDM от сетей FDM заключается в предельных скоростях передачи информации. Если сети FDM обычно обеспечивают на магистральных каналах одновременную передачу до 600 разговоров, что соответствует суммарной скорости в 36 Мбит/с, то сети DWDM обладают пропускной способностью до сотен гигабитов и даже нескольких терабитов в секунду. Технология DWDM подробно рассматривается в главе 9, а применение CWDM описано в разделах главы 10, посвященной высокоскоростным версиям Ethernet. Мультиплексирование и коммутация на основе метода TDM FDM-мультиплексирование разрабатывалось в расчете на передачу голосовых аналоговых сигналов. Переход к цифровой форме представления голоса стимулировал разработку новой техники мультиплексирования, ориентированной на дискретный характер передаваемых данных и носящей название мультиплексирования с разделением времени или временного мультиплексирования (TDM). Принцип временного мультиплексирования заключается в выделении канала каждому соединению на определенный период времени. Применяются два типа временного мультиплексирования – асинхронный и синхронный. С асинхронным режимом TDMмы уже знакомы – он применяется в сетях с коммутацией пакетов. Каждый пакет занимает канал определенное время, необходимое для его передачи между конечными точками канала. Между различными информационными потоками нет синхронизации, каждый пользователь пытается занять канал тогда, когда у него возникает потребность в передаче информации. Если такой возможности нет, то пакет целиком буферизуется и ожидает в очереди буфера момента освобождения канала. Таким образом, данные пользователей сети с коммутацией пакетов разделяют канал во времени асинхронно, не координируя свои действия друг с другом. Рассмотрим теперь синхронный режим TDMXIX. В этом режиме доступ всех пользовательских информационных потоков к разделяемому каналу синхронизируется таким образом, чтобы каждый информационный поток периодически получал канал в свое распоряжение на фиксированный и одинаковый для всех потоков промежуток времени, называемый тайм-слотом. Аппаратура разделяемого канала последовательно предоставляет тайм-слот очередному пользовательскому потоку, который в течение этого кванта времени передает в разделяемый канал порцию данных (например, один байт). Период времени, в течение которого все пользовательские потоки получат по одному тайм-слоту доступа к каналу, называется циклом работы канала и аппаратуры, его образующей. Следовательно, тайм-слот равен величине цикла, деленной на количество мультиплексируемых пользовательских потоков. Например, при мультиплексировании оцифрованных голосовых каналов цикл равен 125 мкс, и при 24 абонентских каналах, обслуживаемых мультиплексором, тайм-слот будет составлять 5,2 мкс. Данные, принятые от всех пользовательских потоков за один цикл, образуют кадр. Кадр может включать, кроме информации пользовательских потоков, и служебную информацию, например, синхробиты или синхробайты, позволяющие устройствам TDM распознавать начало каждого кадра и, следовательно, правильно соотносить данные каждого тайм-слота с абонентом сети. Байт, считываемый из определенного пользовательского потока в каждом цикле, занимает в кадре всегда одну и ту же позицию. Тем самым порядковый номер байта в кадре (или однозначно связанные с ним порядковый номер тайм-слота либо номер интерфейса) является адресом абонентского потока в канале. Именно на этих адресах основана коммутация в сетях TDM. Принцип работы мультиплексора TDM иллюстрируется рис. 7.12. Рис. 7.12. Мультиплексирование голосовых потоков на основе техники TDM Мультиплексор входит в состав комбинированного терминального устройства, которое включает также кодек, который оцифровывает голосовые сигналы четырех абонентов, поступающие в аналоговом виде на его входы. Кодек производит по одному байту цифрового кода голоса каждого абонента каждые 125 мкс, так что на каждый вход мультиплексора поступает битовый поток со скоростью 64 Кбит/с. Мультиплексор помещает поочередно по одному байту данных от каждого из четырех пользователей на выходной канал, работающий со скоростью 4 х 64 = 256 Кбит/с. Величина тайм-слота, выделяемого каждому абоненту в течение цикла 125 мкс, равна 125/4 = 31,25 мкс.  Кодек и мультиплексор работают согласованно и синхронно, так как являются блоками одного и того же комбинированного устройства. К моменту завершения первого тайм-слота кодек производит байт данных второго абонента и помещает его в буфер мультиплексора, отведенный для данных второго абонента. Мультиплексор извлекает его из буфера и передает его побитно на выходной канал в течение второго тайм-слота цикла. Этот процесс повторяется с байтами третьего и четвертого абонентов, на чем цикл завершается. За время цикла мультиплексор передал на выходной канал байты всех абонентов, тем самым завершив передачу кадра выходного канала. Кодек и мультиплексор работают согласованно и синхронно, так как являются блоками одного и того же комбинированного устройства. К моменту завершения первого тайм-слота кодек производит байт данных второго абонента и помещает его в буфер мультиплексора, отведенный для данных второго абонента. Мультиплексор извлекает его из буфера и передает его побитно на выходной канал в течение второго тайм-слота цикла. Этот процесс повторяется с байтами третьего и четвертого абонентов, на чем цикл завершается. За время цикла мультиплексор передал на выходной канал байты всех абонентов, тем самым завершив передачу кадра выходного канала.Демультиплексирование кадра агрегированного канала выполняется в обратном порядке, за один цикл работы демультиплексора байты по очереди принимаются из высокоскоростного канала и помещаются в буферы абонентских каналов. Биты первого байта кадра принимаются в течение первого тайм-слота, второго – в течение второго тайм-слота и так далее. После принятия очередного байта кодек производит цифро-аналоговое преобразование кода и передает звуковой аналоговый сигнал соответствующему абоненту. Циклы повторяются, и сигналы каждому абоненту поступают с частотой 8 кГц, достаточной, как мы знаем, для качественного воспроизведения голоса. Теперь рассмотрим, каким образом происходит коммутация каналов в сети, работающей по принципу синхронного TDM.  Рис. 7.13. Коммутация на основе разделения канала во времени На рис. 7.13 показан фрагмент цифровой телефонной сети, использующей технику TDM. Этот фрагмент состоит из коммутатора 51 и мультиплексоров Ml и ЛГ2, которые мультиплексируют и демультиплексируют оцифрованные голосовые данные 24 абонентов в соответствии с техникой TDM. Абоненты подключены к портам мультиплексоров, и номера портов подключения являются их идентификаторами, на основании которых в сети выполняется коммутация абонентов. Байты, принятые от всех 24 абонентов в течение одного цикла, упаковываются в кадр в порядке, соответствующем порядку абонентских портов. Кадр снабжен коротким заголовком (на рисунке не показан), позволяющим распознавать начало кадра, так, чтобы понимать, какой байт кадра какому тайм-слоту и соответственно какому абоненту принадлежит. Задача коммутатора 51 состоит в следующем. Абонент, подключенный к абонентскому каналу 1 мультиплексора Afi, должен быть связан с абонентом, подключенным к абонентскому каналу 24 мультиплексора М2, абонент 2 мультиплексора Afi – с абонентом 1 мультиплексора М2, а абонент 24 мультиплексора Afi – с абонентом 2 мультиплексора М2. Коммутатор 51 принимает кадр по скоростному каналу от мультиплексора Ml и записывает каждый байт из него в отдельную ячейку своей буферной памяти, точно в том порядке, в котором байты были упакованы в кадр. Для выполнения коммутации байты извлекаются из буферной памяти не в порядке поступления, а в том порядке, который соответствует поддерживаемым в сети соединениям абонентов. В рассматриваемом примере первым из буферной памяти должен быть извлечен байт 2, вторым – байт 24, а последним – байт 1. «Перемешивая» нужным образом байты в кадре, коммутатор обеспечивает требуемое соединение абонентов в сети. Мультиплексор М2 решает обратную задачу – он разбирает кадр на байты и распределяет их по своим нескольким выходным каналам, при этом он также считает, что порядковый номер байта в кадре соответствует номеру выходного канала. Мы рассмотрели операции мультиплексирования, коммутации и демультиплексирования в одном направлении – от абонентов мультиплексора Afi к абонентам мультиплексора М2. В обратном направлении все операции выглядят аналогично. Работа TDM-оборудования напоминает работу сетей с коммутацией пакетов, так как каждый байт данных можно считать некоторым элементарным пакетом. Однако, в отличие от пакета компьютерной сети, «пакет» сети TDM не имеет индивидуального адреса. Его адресом является порядковый номер в кадре или номер выделенного тайм-слота в мультиплексоре или коммутаторе. Сети, использующие технику TDM, требуют синхронной работы всего оборудования, что и определило второе название этой техники – синхронный режим передачи (Synchronous Transfer Mode, STM). Нарушение синхронности разрушает требуемую коммутацию абонентов, так как при этом изменяется относительное положение тайм-слота, а значит, теряется адресная информация. Поэтому оперативное перераспределение тайм-слотов между различными каналами в TDM-оборудовании невозможно. Даже если в каком-то цикле работы мультиплексора тайм-слот одного из каналов оказывается избыточным, то, поскольку на входе этого канала в данный момент нет данных для передачи (например, абонент телефонной сети молчит), он передается пустым. ГЛАВА 8 Технологии первичных сетей PDH и SDH Принципы организации первичных сетей Особенности первичных сетей Первичные сети предназначены для создания коммутируемой инфраструктуры, с помощью которой можно достаточно быстро и гибко организовать постоянный канал обмена данными между двумя пользовательскими устройствами, подключенными к такой сети. Основные свойства первичных сетей состоят в следующем: Они основаны на технике коммутации каналов. Каналы первичных сетей являются статическими (постоянными), в отличие от динамических каналов телефонных сетей, предоставляя услугу канала «точка – точка» между двумя определенными абонентами на протяжении большого промежутка времени – месяц, год. На основе каналов, образованных первичными сетями, работают вторичные наложенные (overlay) компьютерные или телефонные сети. Каналы первичных сетей являются магистральными каналами, они образуют высокоскоростные каналы – магистрали – между крупными центрами, в которых сосредоточено большое количество потребителей, которым нужны соединения между этими центрами. Магистральные каналы также называют агрегатными каналами, так как они агрегируют большое количество пользовательских потоков данных. Каналы, предоставляемые первичными сетями своим пользователям, отличаются высокой пропускной способностью – до 100-400 Гбит/с, большой протяженностью, составляющей сотни и тысячи километров, а также высоким качеством, что выражается в очень низком проценте битовых ошибок. Для обеспечения таких скоростей и таких расстояний в наибольшей степени подходит оптоволоконный кабель, поэтому название «оптические сети» прочно закрепилось в качестве еще одного названия первичных сетей, несмотря на то что оптоволоконные кабели применяются и в других типах сетей, например в сетях Ethernet. Первичные сети также называют транспортными сетями, так как они предоставляют своим клиентам только транспортные услуги, передавая пользовательскую информацию «из пункта А в пункт Б» без ее изменения. Пользовательским оборудованием, использующим каналы первичных сетей, являются как телефонные станции (для которых эти сети и были первоначально придуманы), так и пакетные маршрутизаторы компьютерных сетей. Чтобы использовать канал некоторой первичной сети для соединения двух маршрутиза торов, последние должны иметь физические порты, соответствующие стандарту данной первичной сети. Организация первичных сетей существенно отличается от организации компьютерных сетей, работающих на основе принципа коммутации пакетов. Нужно предупредить читателя, что очень часто его знания из области сетей с коммутацией пакетов не будут помогать ему понять механизмы работы первичной сети - настолько они различны. В частности, семиуровневая модель OSI, хорошо помогающая понять, как протоколы различных уровней обслуживают друг друга, чтобы доставить очередную порцию данных пользователю, здесь не применима. С ее точки зрения, все механизмы и процедуры первичной сети относятся к одному уровню – физическому. Даже кадр в технологиях первичных сетей имеет мало общего с кадром пакетных сетей. Первичные сети являются сложными системами, синхронно передающими байт за байтом пользовательских данных от входного интерфейса первого мультиплексора сети до выходного интерфейса последнего мультиплексора на пути от одного пользователя до другого. В такой сети не бывает пауз между пользовательскими данными, как это происходит в компьютерной сети, когда компьютер пользователя может какое-то время не вырабатывать данные для передачи по сети. Слаженную работу всех устройств первичной сети можно сравнить с работой конвейера – в каждом такте своей работы конвейер перемещает объект, над которым производятся операции сборки, от одного рабочего места к другому. Если рабочий не успевает выполнить свою операцию за время такта конвейера, то объект уходит от него к следующему рабочему месту без какой-то нужной детали и исправить это уже невозможно. Также и в первичной сети – если очередной байт пользовательских данных не успел поступить на входной интерфейс мультиплексора сети вовремя из-за рассинхронизации оборудования пользователя и мультиплексора, то в этом такте работы мультиплексора очередной байт на выходном интерфейсе появляется с «пустым» содержанием. Таким образом, он не несет пользовательской информации, а появляется на выходном интерфейсе только потому, что мультиплексор должен передать байт в этом такте, поскольку это предусмотрено принципом синхронной работы сети. Топология и типы оборудования Наиболее простой топологией первичной сети является совокупность нескольких отдельных линий связи «точка –точка», каждая из которых связывает две географически разнесенные группы пользователей (рис. 8.1, а). Основными узлами такой сети являются мультиплексоры и демультиплексоры, функции которых часто совмещаются в одном устройстве, называемом также |