Рюрик. КнязьНовгородский 862 879 Предшественник

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

1 2 Рюрик Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к навигацииПерейти к поиску У этого термина существуют и другие значения, см. Рюрик (значения).

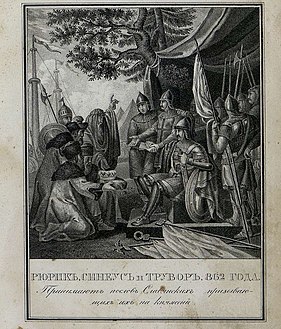

Рю́рик (ум. 879, Новгородская Русь) — согласно русским летописям и кормчим книгам, варяг, правитель Северо-Западной Руси, новгородский князь и родоначальник русской княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей[4]. Согласно рассказу, помещённому под 862 годом в «Повести временных лет» и в недатированной части Новгородской первой летописи, Рюрик был приглашён на княжение (призвание варягов) племенами чуди, словен, кривичей, мери, а также, возможно, веси. Он стал княжить в Ладоге (по версии Ипатьевского списка «Повести временных лет»[5]) или в Новгороде (согласно Лаврентьевскому списку и Новгородской первой летописи младшего извода[6]). Вместе с Рюриком пришли его братья Синеус и Трувор, севшие в других городах, после смерти которых он стал единоличным правителем[4]. Существуют разные версии происхождения Рюрика. Ряд исследователей рассматривает Рюрика как скандинавского предводителя или правителя (др.-сканд. Hrœríkr), которого славянские и финские племена призвали на княжение, заключив с ним соглашение[4]. Некоторые исследователи отождествляют его с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882) из ютландского Хедебю (Дания)[7]. Сторонники антинорманизма предлагают различные альтернативные версии происхождения Рюрика, в том числе что Рюрик — представитель княжеского рода славянского племени ободритов[8]. Также существует точка зрения, что Рюрик — вымышленная фигура и искать его происхождение бессмысленно[9].  Содержание 1Письменные источники 1.1Иоакимовская летопись 2В устных преданиях 3Историография 3.1Норманская версия 3.1.1Этимология имени 3.1.2Рорик из Дании 3.2Славянская версия 3.2.1Варяги из вагров или пруссов 3.2.2Мекленбургские генеалогии 3.2.3Гипотеза Гедеонова 3.2.4Советский антинорманизм 4Легендарный персонаж 5Данные генетических исследований 6Братья 7Дети 8В искусстве 9См. также 10Примечания 11Литература 12Ссылки Письменные источники Основная статья: Призвание варягов  Призвание варягов. Миниатюра из Радзивилловской летописи XV века  Рюрик разрешает Аскольду и Диру отправиться с походом на Царьград. Миниатюра из Радзивилловской летописи Древнерусские летописи начали составляться 150—200 лет спустя после смерти Рюрика на основе устных преданий, византийских хроник и немногих существующих документов[10]. Древнейшим сохранившимся источником о Рюрике является сказание о призвании варягов[4], содержащееся в списках «Повести временных лет» XIV—XVI веков (первым документально зафиксированным летописным сообщением о Рюрике является суздальская Лаврентьевская летопись 1377 года), восходящих к редакциям начала XII века. Независимым от «Повести временных лет» источником является Новгородская первая летопись младшего извода XV века, однако «Повесть временных лет» и Новгородская первая летопись, по мнению филолога и ведущего исследователя летописания А. А. Шахматова (концепция которого по истории летописания в основных деталях принята большинством учёных) восходят к общему источнику конца XI века, названному им «Начальный свод» и уже содержавшему сказание о призвании варягов. Текст «Начального свода» частично сохранился также в Новгородской четвёртой и Софийской первой летописях XV века[11][12]. Все прочие источники, летописи, жития и др., упоминающие Рюрика, напрямую и опосредованно заимствуют эту фигуру из ранних летописей. В русском источнике в сжатом виде сообщение о призвании на Русь варягов во главе с Рюриком и его братьями появляется во второй редакции «Летописца вскоре Никифора», входящего в состав памятника церковного происхождения пергаменной Новгородской кормчей книги, в которой почти нет новгородских известий, но есть относительно много ростовских известий, в том числе редчайших записей, относящихся к 1260—1270 годам, вставленных современником событий — ростовским летописцем[13]. Согласно летописям, в 862 году варяг Рюрик с братьями Синеусом и Трувором по приглашению ильменских словен и кривичей, а также таких племён, как чудь и весь, были призваны княжить в трёх городовых областях: Синеус — в Белоозере, Трувор — в Изборске, Рюрик, по одним данным, — в Ладоге, по другим — в Новгороде. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало русской государственности, в историографии получило условное название призвание варягов. Летописец назвал причиной приглашения междоусобицу, охватившую жившие на новгородских землях славянские и финно-угорские племена. Рюрик пришёл со всем своим родом, называемым русь, этническая принадлежность которого продолжает оставаться предметом дискуссий. «Повесть временных лет» сообщает, что после смерти младших братьев власть сосредоточилась в руках Рюрика[14]: …И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два года умер Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. Оригинальный текст (церк.-сл.)[показать] По летописи можно заметить расширение подвластных Рюрику земель: его власть простиралась на Новгород, а также на западно-двинских кривичей (город Полоцк) на западе, финно-угорские племена мери (город Ростов) и мурома (город Муром) на востоке. Автор «Задонщины», поэтического творения конца XIV века, прославляет Рюрика как первого русского князя: «Той бо вещий Боян, воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше славу русскыим князем: первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичу и Святославу Ярославичу, Ярославу Володимеровичу…»[15].  Рюрик, миниатюра из «Царского титулярника», XVII век В поздней Никоновской летописи первой половины XVII века сообщается о смуте в Новгороде, жители которого были недовольны правлением Рюрика. Событие отнесено к 864 году, то есть когда, по Ипатьевской летописи, Рюрик основал Новгород. Чтобы подавить смуту, Рюрик убил некоего Вадима Храброго, о котором известно только то, что сказано в Никоновской летописи: Въ лѣт̑ · ҂s҃ · т҃ · о҃ · в҃ · оскорбишасѧ Новгородци · глаголюще · ꙗко бꙑти намъ рабомъ · и много зла всѧчески пострадали ѿ Рюрика и ѿ рода его · Того же лѣта ѹби Рюрикъ Вадима Храбраго · и иныхъ многихъ изби Новугородцевъ съветников его[16]. Историки связывают сообщение Никоновской летописи о восстании новгородцев с более поздними событиями XI века при Ярославе Мудром[источник не указан 3333 дня]. Более ранние, чем Никоновская, летописи ничего не говорят о Вадиме Храбром и смуте новгородцев против Рюрика, тем более что и сам Новгород был построен, согласно археологической датировке, уже после смерти Рюрика вблизи его укреплённой резиденции (городища)[17][18]. В 879 году, согласно летописи, Рюрик умирает, оставив малолетнего сына Игоря под опекой своего военачальника и, возможно, родственника Олега. В поздних летописях говорится, что Рюрик погиб на войне в Карелии, где и был похоронен[19]. В переписной окладной книге Водской пятины 1500 года упоминается деревня «Рюрикиярви на Немецком рубеже», на самой границе новгородских владений со шведами[20]. По версии митрополита Макария (Булгакова), Рюрик впервые упоминается в 1070 году, в дошедших до нашего времени трёх списках Пространной редакции «Жития святого князя Владимира»: «Сице убо бысть маломъ преже сих лет, сущю самодержцю всея Рускыя земля Володимеру внуку же Иолжину, а правнуку Рюрикову»[21]. Согласно другой версии, «Житие святого князя Владимира» было написано в XV веке, а не в 1070 году, как считал митрополит Макарий[22]. В летописании и политической литературе XVI века, например в «Сказании о князьях Владимирских», образ Рюрика был подвергнут переосмыслению. Под влиянием польской историографии он был изображён потомком римского императора Августа и выходцем из Пруссии. Раннее летописное сказание о Рюрике было объединено с новгородской легендой о первом новгородском посаднике Гостомысле[4]. Иоакимовская летопись Ещё одним источником о Рюрике является Иоакимовская летопись — летописный текст неизвестного происхождения, сохранившийся только в выписках, сделанных В. Н. Татищевым. Летопись названа по имени Иоакима, первого новгородского епископа, которому Татищев приписал авторство, исходя из содержания летописи. Историки относятся к ней с большим недоверием. Некоторые используют её как вспомогательный материал; ряд историков считает, что Иоакимовская летопись является фальсификацией[9]. Согласно Иоакимовской летописи, Рюрик был сыном неизвестного варяжского князя в Финляндии от Умилы, средней дочери славянского старейшины Гостомысла[23]. Летопись не говорит, какого племени был князь в Финляндии, сообщает только, что варяг. Перед смертью Гостомысл, княживший в «Великом граде» и потерявший всех сыновей, дал наказ призвать сыновей Умилы на княжение, в соответствии с советом вещунов.  Б. Чориков. Рюрик, Синеус и Трувор принимают послов славянских, призывающих их на княжение «Живописный Карамзин, или Русская история в картинках» Так Рюрик, согласно матрилинейной традиции (наследование по материнской линии), появился с двумя братьями Синеусом и Трувором в «Великом граде», которому соответствует либо Старая Ладога, либо город бодричей Велиград. На четвёртый год княжения Рюрик переселился в «Новый град великий» (можно подразумевать Рюриково Городище или Новгород) к Ильменю. По смерти отца к Рюрику перешли финские земли. Одна из жён Рюрика была Ефанда, дочь «урманского» (норманнского) князя, которая родила Ингоря (Игоря Рюриковича). Брат Ефанды, «урманский» князь Олег, стал княжить после смерти Рюрика. В устных преданиях Исторический рассказ Щеголёнка о князе Юрике-Новосёле записан Е. В. Барсовым («Голос», 1879, № 130). Несколько былин воспроизведено со слов Щеголёнка П. Н. Рыбниковым, О. Ф. Миллером, Гильфердингом («Онежские былины», т. II, 615—636 и «Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук», т. LX, 287—363). В эстонском фольклоре есть сказка о трёх братьях, сыновьях крестьянина: Рахуриккуя (эст. Rahurikkuja — нарушитель мира), Синиус (эст. Siniuss — синий змей) и Труувар (эст. Truuvaar — верный напарник). По сюжету в боях братья проявили великую храбрость и мужество и впоследствии стали правителями в чужих странах[24]. Историография См. также: Русь (народ) Вокруг родоначальника княжеской династии Рюриковичей существует много версий, вплоть до попыток доказать его легендарность. Легендарность Рюрика порождается отсутствием сведений о его происхождении: откуда он пришёл на княжение и к какому народу принадлежал. Тема родины Рюрика тесно связана с этимологией слова русь. В российской досоветской историографии, начиная с Н. М. Карамзина[25], варягов, и в их числе Рюрика, чаще всего отождествляли со скандинавскими народами. Большинство современных историков также придерживается этой версии[26]. Также существуют другие версии этнической принадлежности варягов: их рассматривают как финнов[27], пруссов[28], ославяненных кельтов[29], балтийских славян[30] и как варягов «руського» (то есть соляного) промысла Южного Приильменья[31][32]. Норманская версия См. также: Норманская теория В русских летописях Рюрик назван варягом, а варяги в различных источниках отождествляются с норманнами или шведами, поэтому сторонники норманской теории считают Рюрика, как и всю его дружину, скандинавами. О скандинавском происхождении Рюрика и княжеской династии могут свидетельствовать различные иностранные письменные источники, данные археологии и языка. Предметы скандинавского происхождения найдены во всех древнерусских торгово-ремесленных поселениях (Ладога, Тимерево, Гнёздово, Шестовица и др.) и ранних городах (Новгород, Псков, Киев, Чернигов). Более 1200 скандинавских предметов вооружения, украшений, амулетов и предметов быта, а также орудий труда и инструментов VIII—XI веков происходят из примерно 70 археологических памятников Древней Руси. Известно около 100 находок граффити в виде отдельных скандинавских рунических знаков и надписей[33]. Ряд слов древнерусского языка имеет древнескандинавское происхождение. Существенно, что в славянский язык проникали не только слова торговой лексики, но и морские термины, бытовые слова и термины власти и управления, собственные имена. Так, были заимствованы имена Глеб, Игорь, Ингварь, Олег, Ольга, Рогволод, Рогнеда, Рюрик, слова: варяги, колбяги, гриди, тиун, вира, стяг, пуд, якорь, ябедник (старое значение — чиновник), кнут, голбец и др.[34] Скандинавское соответствие имени Рюрик — др.-сканд. Hrœríkr[9]. Западноевропейские и византийские авторы IX—X веков идентифицируют народ русь как шведов[35], норманнов[36] или франков[37]. За редким исключением арабо-персидские авторы описывают русов отдельно от славян, помещая первых вблизи или среди славян[38]. Летописи перечисляют народы, которые входят в общность, именуемую варягами: «Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си» («Повесть временных лет»[14]). В число варягов включены свее (шведы), урмани («норманны» — норвежцы), аньгляне (англичане), готе (готландцы). Почти все перечисленные народы, кроме англичан, принадлежат к скандинавам, а включение англичан может отражать ситуацию, когда Англия входила в состав государства датского конунга Кнуда Великого[39]. К. Цукерман датирует приход Рюрика в Ладогу началом 890-х годов[40], А. С. Щавелёв — условным 895 годом[41].  Призвание варяжских князей. Рисунок Ф. Бруни Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин, П. С. Стефанович и др. выделяют историческое ядро летописного сказания о призвании варягов во главе с Рюриком[4]. По мнению Мельниковой и Петрухина, это сказание соответствует традиционному фольклорному сюжету о происхождении государственной власти и правящей династии, который прослеживается у разных народов. При этом учёные указывают на имеющиеся в данном летописном рассказе параллели с традиционными правовыми формулировками. Кроме того, распространённой была практика заключения соглашений между предводителями отрядов викингов и местными правителями нескандинавских стран, нанимающими их на службу. Известны договор 878 года в Ведморе между королём Уэссекса Альфредом Великим и предводителем датского Великого войска Гутрумом, договор 911 года в Сен-Клер-сюр-Эпт между французским королём Карлом III Простоватым и предводителем отряда норманнов, осевших в долине Сены, Хрольвом (Роллоном) и другие подобные соглашения. Рассказ о призвании варягов в «Повести временных лет», по мнению исследователей, восходит к сказанию, бытовавшему в княжеско-дружинной среде, он может быть неточным и неверным в деталях, кроме того, он подвергся летописной переработке (дата, упоминание некого варяжского племени русь, фраза «взяли с собой всю русь» и др.), но в целом отражает реальную историческую обстановку. Результатом призвания варяжских князей стало заключение договора (др.-рус. рядъ) между ними и местной племенной знатью (славянской и финской). Содержание ряда отвечает более поздней практике урегулирования отношений с варягами на Руси. Данный договор находит параллели также в договорах, которые позднее заключались между русскими князьями и городами, и в договорах между скандинавскими конунгами и знатью. Приглашённые на княжение варяги были ограничены условиями «судить и рядить» «по ряду по праву», то есть управлять и вершить суд в соответствии с нормами местного права, правового обычая. Это ограничение ставило князя в зависимость от местного общества и стимулировало быструю интеграцию скандинавов в восточнославянскую среду[42][43]. С точки зрения Мельниковой, Рюрик был предводителем одного из отрядов скандинавов (варягов), действовавших в Ладожско-Ильменском регионе. Он стал правителем сформировавшегося здесь раннегосударственного образования с центром в Ладоге или на Городище (Рюриково городище). «Братья» Рюрика могли появиться в сказании ещё на этапе его устного бытования (до включения в летопись) под влиянием распространённого в эпической поэтике мотива трёх братьев — «основателей»[4]. Мельникова предполагает, что в конце X — начале XI века сказание приобрело статус династической этиологической легенды, а Рюрик был осмыслен как прародитель русского княжеского рода, что получило закрепление в древнейшем летописании и древнерусском политическом сознании. С 1060-х годов имя Рюрик использовалось в русском княжеском именослове[4]. 1 2 | |||||||||||||||||||||||||