Рюрик. КнязьНовгородский 862 879 Предшественник

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

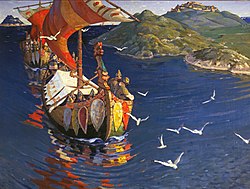

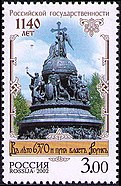

1 2 Этимология имени  Имя ruʀikr на фрагменте рунического камня U 413[sv], находящегося в церкви Норрсунда около Уппсалы Основная статья: Рюрик (имя) Имя Рюрик происходит из прагерманского языка, который является предком скандинавских языков, и базируется на германских корнях *hrōþ- (*hrōþaz — «слава») и *-rīk (*rīkz — «воин-правитель»)[44]. Согласно лингвисту С. Л. Николаеву, судя по узкому рефлексу северогерманского праязыка *œ̄, древнешведскую форму Rȳrik имя имело в среднешведских (уппландских) диалектах. В древнедатском и южношведском имя имело форму Rørek и в древнерусском языке было бы передано как *Рорекъ или *Ререкъ. Древненорвежская форма имени Hrørekr далека от русской передачи[45]. Производные формы встречаются в различных источниках[46][47]: Hrodrica — древнесаксонский язык, Hrēðrīc и Hroðricus — древнеанглийский язык, Rørik — восточный древнескандинавский язык: древнешведский, древнедатский диалекты, Hrœrekr — западный древнескандинавский язык: древненорвежский диалект, rorikR, ruRikr, hruRikR, ryRikR — из рунических надписей (R вместо этимологической r в середине — результат гиперкоррекции). Из скандинавского эпоса и хроник известны следующие носители имени Rørik (Hrœrekr): Hreðric[en] — сын датского короля VI века в эпосе «Беовульф». Хрёрик Метатель Колец — датский конунг VII века, дед знаменитого принца Гамлета, история которого описана Саксоном Грамматиком и позднее послужила основой для трагедии Шекспира. Rudereiks (Родерих) — король вестготов в Испании в 710—711 годах. Рёрик Ютландский — датский викинг IX века, часто упоминался в хрониках. Хрёрек, сын Хринга — норвежский конунг, ослеплённый в начале XI века конунгом Олафом Святым. Известен по саге «Прядь об Эймунде Хрингссоне». Поскольку это имя употреблется в датском и южнонорвежском династическом именослове, Рюрик мог происходить из знатного, возможно правящего, скандинавского рода[4]. Согласно общепринятому мнению филологов-германистов, общее с именем Рорик (Рюрик) происхождение имеют современные имена Родерих (Roderich), Родерик (Roderick), Родриго (Rodrigo)[48]. Рорик из Дании Основная статья: Рёрик Ютландский  Король Рорик, VII век, дед принца Гамлета. Иллюстрация Хермауса Коэккоэка[en] (1912) к книге «Тевтонские мифы и легенды»[49]  «Заморские гости» Н. К. Рерих По одной из версий, Рюрик являлся викингом Рориком Ютландским (или Фрисландским) (лат. Roricus) из рода южнодатских правителей, династии Скьёльдунгов, племянником или братом изгнанного датского короля Харальда Клака[50]. Этот Рорик в 826 году, после крещения вместе с сыном, племянником или братом и 400 подданными обоего пола, получил от императора франков Людовика Благочестивого в лен владения на побережье Фризии с центром в Дорестаде, на который совершали набеги викинги. Версию о тождестве Рюрика и Рорика Ютландского поддерживал Н. Т. Беляев[51]. В 841 году он был изгнан оттуда императором Лотарем. Имя Рорика всплывает в Ксантенских анналах в 845 году в связи с набегом на земли Фризии[52]. В 850 году Рорик воюет в Дании против датского короля Хорика I, а затем грабит Фризию и другие места по Рейну. Король Лотарь I был вынужден уступить Рорику Дорестад и большую часть Фризии, взамен крестив его[53]. Вся жизнь Харальда Клака прошла в борьбе за датский трон с сыновьями и племянниками Гудфреда. В 855—857 годах Рорик с двоюродным братом Готфридом (сыном Харальда Клака) приняли участие в распрях за главенство в Ютландии, когда трон освободился после гибели Хорика I. По версии некоторых учёных[54], около 857—862 годов Рорик, отождествляемый с датским конунгом Хрёриком Метателем Колец, покорил славян-вендов. По Саксону Грамматику, датский конунг Хрёрик Метатель Колец разбивает флотилию куршей и шведов в морском сражении близ берегов Дании, а потом принуждает напавших славян платить ему дань после опять же морского столкновения[55]. Однако время жизни Хрёрика Метателя Колец, деда знаменитого принца Гамлета, датируется исследователями VII веком. В 863 году Рорик безуспешно попытался с датчанами вернуть Дорестад. В 867 году вновь упоминается его попытка укрепиться во Фрисландии. Ему это удалось лишь в 870—873 годах. В 873 году Рорик, «желчь христианства», по словам Ксантенского хрониста, приносит клятву верности Людовику Немецкому. В 882 году император Карл Толстый передал Фризию Готфриду, племяннику Рорика, видимо в связи с кончиной последнего[56]. Версия о его причастности к «призванию варягов» поддерживается некоторыми лингвистическими совпадениями. Во Фризии (ныне северо-восточная часть Нидерландов и часть Германии) был в IX веке прибрежный район Виринген. В современном произношении название звучит примерно как Виэрега, что близко к древнерусским варягам, однако в древности данная территория называлась Wiron и pagus Wirense. По археологическим находкам в этом районе делаются предположения о существовании именно здесь базы Рорика. Также с Фризией связано замечание хрониста XII века Гельмольда про «фризов, которые называются рустры»[57]. Приморская провинция Рюстринген отмечена на картах XVII века в Восточной Фризии, на границе современной Германии и Нидерландов. Критик данной версии Г. Ловмяньский показал, что во время жизни Рорика Фрисландского, в 840—870 годах, прямых связей ни Фрисландии, ни Дании с Русью не было[9][58]. Мельникова считает, что версия отождествления этих правителей не имеет оснований, кроме совпадения имени и примерного периода жизни[4]. Также отмечается, что ранняя хронология «Повести временных лет» представляет собой результат искусственных калькуляций[59]. Славянская версия См. также: Антинорманизм Другой версией является версия происхождении Рюрика из среды западнославянских племён ободритов, руян и поморян. Под сомнение в разное время ставилась и хронология призвания Рюрика, и реальность Рюрика и его братьев, и их происхождение, и, особенно, сама политическая идея «призвания варягов» — властителей-иноземцев. В историографии XIX−XX веков (особенно советской) этот вопрос был значительно идеологизирован. Заявлялось, что версия об иноземном происхождении первых князей — «антинаучная норманнская теория», якобы призванная доказать, что славяне не могли самостоятельно создать государство. Варяги из вагров или пруссов Австриец Герберштейн, будучи советником посла в Великом княжестве Московском в первой половине XVI века, одним из первых европейцев ознакомился с русскими летописями и высказал своё мнение о происхождении варягов и Рюрика. Связывая название варягов со славянским прибалтийским племенем вагров, Герберштейн приходит к выводу, что: «русские вызвали своих князей скорее от вагров, или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком»[60]. Скандинавы и немцы называли вагров и всех поморских славян вендами. В синхронных источниках отсутствуют сведения о связи поморских славян с варягами, хотя во второй половине X века отмечены морские набеги вендов на соседей[источник не указан 3333 дня]. М. В. Ломоносов выводил Рюрика с варягами из пруссов, опираясь на топонимы и поздние летописи, которые заместили лексему «варяги» псевдоэтнонимом «немцы». Славянское происхождение Рюрика Ломоносов априори принимал как непреложный факт: …варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною… имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано… В наших летописцах упоминается, что Рурик с Родом своим пришёл из Немец, а инде пишется, что из Пруссии… Между реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху, около города Гродна, называется Немень, а к устью своему слывёт Руса. Здесь явствует, что варяги-русь жили в восточно-южном берегу Варяжского моря, при реке Русе… И само название пруссы или поруссы показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов. — М. В. Ломоносов. «Возражения на диссертацию Миллера» В Казанской истории автор пишет о новгородцах, приведших себе князя из Пруссии, от варягов[61]: «Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской земли, от варягов, князя и самодержца и отдали ему всю свою землю, чтобы владел ими, как хочет.» Мекленбургские генеалогии  «Прибытие Рюрика в Ладогу» В. М. Васнецов XIX век. В начале XVIII века появляется ряд генеалогических трудов по династиям северо-немецкой земли Мекленбург, бывшей области расселения славянских племён ободритов или бодричей. В 1716 году проректор гимназии Фридрих Томас издал труд к свадьбе мекленбургского герцога Карла Леопольда и русской царевны Екатерины, дочери царя Ивана V. Томас использовал манускрипт (1687), написанный нотариусом мекленбургского придворного суда Иоганном Фридрихом фон Хемницем, который, в свою очередь, ссылался на какой-то манускрипт 1418 года. Согласно этой генеалогии, король ободритов Витслав, союзник Карла Великого, был убит саксами в 795 году. Его старший сын Траскон (Дражко, Драговит) наследовал корону, а другой сын, Годлиб (или Годелайб, или Годслав), погиб в 808 году при штурме города Рерика[62] датским конунгом Готфридом. Все эти данные взяты из синхронного источника, Анналов королевства франков[63]. Иоганн Хюбнер, издавший свои генеалогические таблицы в 1708 году), основываясь на манускрипте Хемница, сообщает, что сыновья Годлиба, Рюрик, Сивар (Синеус в русских летописях) и Трувор, отправились в 840 году в Новгород (Nowoghorod). Попытка привязать Рюрика к Годлибу приводит к неувязке в русской генеалогии. Рюрик должен был родиться не позже 805 года. Тогда он становится отцом князя Игоря в возрасте за 70 лет (по хронологии «Повести временных лет»), что хоть и возможно, но несколько сомнительно. Впрочем известно, что датировка древнерусских летописей до середины X века приблизительна, если только не использовались византийские источники. Существует народное предание о Рюрике и его братьях, опубликованное в 30-х годах XIX века французским путешественником и писателем Ксавье Мармье в книге «Северные письма». Он записал его в Северной Германии, у мекленбургских крестьян, живших на бывших землях бодричей, к тому времени полностью онемеченных. В предании повествуется о том, что в VIII веке племенем ободритов управлял король по имени Годлав, отец трёх юношей, первый из которых звался Рюриком Мирным, второй — Сиваром Победоносным, третий — Труваром Верным. Братья решили отправиться в поисках славы в земли на восток. После многих деяний и страшных боёв братья пришли в Руссию, народ которой страдал под бременем долгой тирании, но не осмеливался восстать. Братья-ободриты разбудили в местном народе уснувшее мужество, возглавили войско и свергли угнетателей. Восстановив мир и порядок в стране, братья решили вернуться к старому отцу, но благодарный народ упросил их не уходить и занять место прежних королей. Так Рюрик получил Новгородское княжество (Nowoghorod), Сивар — Псковское (Pleskow), Трувар — Белозерское (Bile-Jezoro). Поскольку спустя время младшие братья умерли, не оставив законных наследников, Рюрик присоединил их княжества к своему, став основателем правящей династии. Это единственное упоминание о Рюрике в западном фольклоре, хотя дату возникновения легенды установить невозможно. Предание записано спустя век после опубликования мекленбургской генеалогии Рюрика. Гипотеза Гедеонова  Герб Староладожского сельского поселения — сокол, падающий вниз («герб Рюрика») Историк XIX века С. А. Гедеонов предположил, что Рюрик — это не собственное имя, а родовое прозвище Ререк («сокол»), которое, по его гипотезе, носили все представители правящей династии ободритов. В подтверждение Гедеонов ссылается на скандинавскую сагу Снорри Стурлусона о Хаконе Добром из цикла «Круг Земной», где, по его мнению, венды названы соколами[64]. Там говорится о «сокольих далях» в контексте войны (X век) конунга Хакона с викингами, «как датчанами, так и вендами». Впоследствии «Слово о полку Игореве» называет взрослых Рюриковичей соколами, а княжичей — соколичами. Знаки Рюриковичей С. А. Гедеонов и некоторые другие исследователи (О. М. Рапов, А. Г. Кузьмин) трактовали как схематическое изображение сокола, падающего на добычу. Другие исследователи видят в нём изображение скипетра, якоря, трезубца или вил[65]. Стилизованным вариантом этого изображения является нынешний герб Украины. Лингвист Е. А. Мельникова отмечает, что выведение имени Рюрик из поморско-славянского слова «rerig» («сокол») лингвистически невероятно[4]. Лингвист С. Л. Николаев пишет, что полабско-ободритское *rorög, *ræreg и имя Рюрик являются не более чем созвучиями, и называет утверждения об их связи околонаучными спекуляциями. Переселение полабско-одерских славян на территорию Руси не засвидетельствовано; в древнерусском языке имя князя-переселенца, если бы он был ободритом или рюгенцем, имело бы форму *Рярегъ или *Рарюгъ[45]. Советский антинорманизм По мнению, сложившемуся в современной историографии, легенда о призвании варягов в том виде, в каком она появляется в «Повести временных лет», является искажённой. Призвание для княжения варягов, набег которых был только что отбит («Повесть временных лет»: «В лѣто 6370 изгнаша Варѧгы за море и не даша имъ дани и почаша сами в собѣ володѣти»), некоторым историкам представляется маловероятным. Так, Б. А. Рыбаков считал, что один из набегов увенчался успехом, и предводитель скандинавской дружины захватил власть в Новгороде; летописец же представил дело так, что новгородцы сами призвали варяжскую власть, чтобы править ими. Легендарный персонаж А. А. Шахматов рассматривал историю о призвании Рюрика в качестве поздней вставки, составленной летописцами из нескольких северорусских преданий, подвергнутых ими глубокой переработке[66]. Д. С. Лихачёв считал, что рассказ о призвании варягов является вставкой в летопись, легендой, созданной печерскими монахами с целью укрепления независимости Древнерусского государства от византийского влияния. По мнению учёного, легенда, как и в случае с призванием саксов в Британию (см. ниже), отразила средневековую традицию искать корни правящих династий в древних иноземных правителях, что должно повышать авторитет династии среди местных подданных[67]. Такая оценка сказания о призвании варягов как искусственной конструкции летописца или новгородской легенды (не имеющей исторической основы) обусловила точку зрения о легендарности Рюрика и его братьев[4]. По мнению ряда других учёных сказание о призвании варягов присутствовало уже в раннем тексте летописи[68][69]. «Неисторичность» Рюрика, или по меньшей мере локальность преданий о нём, по мнению ряда историков, подтверждается неупотребительностью имени Рюрикъ в княжеском именослове XI века, а также отсутствием упоминаний о нём в сохранившихся памятниках середины — второй половины XI века: в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона и в «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова Мниха (вторая половина XI века). Е. А. Мельникова отмечает, что согласно древнерусскому литературному этикету, в характеристике прославляемого (или упоминаемого) лица, как правило, указывались его отец и дед, а не более дальние предки[70]. Е. В. Пчелов опровергает два традиционных аргумента против существования Рюрика. Первый аргумент: Рюрик умер в 879 году, его сын Игорь погиб осенью 944 года, а внук Святослав остался малолетним после смерти отца. Пчелов отмечает, что хронологическая шкала ранней древнерусской истории была установлена летописцами достаточно искусственным образом не ранее второй половины XI века. Второй аргумент: отсутствие имени Рюрик в именослове Рюриковичей до середины XI века, то есть до появления на свет правнука Ярослава Мудрого — Рюрика Ростиславича. Пчелов пишет, что во-первых, имя родоначальника не всегда становится родовым; во-вторых, для его актуализации нужны определённые причины, которые как раз и появились в старшей ветви потомков Ярослава Мудрого, ставших изгоями; в-третьих, имя Игорь также появляется вторично у потомков Игоря Рюриковича только в 1036 году, то есть спустя почти век после смерти «первого» Игоря, что лишний раз подчёркивает малую актуальность имён отдалённых предков среди их потомков (впрочем, впоследствии это имя получает довольно широкое распространение у Рюриковичей, но уже, по-видимому, по другим обстоятельствам).[71] Данные генетических исследований Основная статья: Рюриковичи § ДНК-тест Y-хромосомы представителей династии Рюриковичей Мужская Y-хромосома ДНК не участвует в рекомбинации генов и передаётся почти без изменений от отца к сыну, поэтому группой учёных под руководством польского профессора Андрея Бажора было проведено исследование Y-хромосомы ДНК у 191 человека, считающих себя потомками Рюрика[72][неавторитетный источник?]. Среди исследованных потомков Владимира Мономаха обнаружена исключительно гаплогруппа N1a1[73]. Также у 45 человек (24 %), принадлежащих к другой ветви Рюриковичей, была обнаружена гаплогруппа R1a, и у оставшихся обследованных были обнаружены гаплогруппы I (6 %), E (1,5 %) и T (0,5 %)[72]. В целом ДНК-исследование подтверждает, что большинство Рюриковичей (происходящих в основном от Владимира Мономаха) имеет гаплогруппу N1a1, распространённую в северо-восточной Европе, а также у некоторых народов Сибири и Урала. Наличие других гаплогрупп учёные объясняют по-разному: легендарностью ранней генеалогии Рюриковичей и мифичностью их семейных связей, небрежно проведённым исследованием и даже тайной супружеской изменой жены Ярослава Мудрого[74][75][76]. Согласно данным исследования ДНК Рюриковичей на Family Tree DNA, гаплотипы N1a1 встречаются в основном в Прибалтике, Финляндии, Швеции, Норвегии. Также, согласно базе [1], 12-маркерные гаплотипы 14-23-14-11-11-13-11-12-10-14-14-16, сходные с гаплотипами Рюриковичей N1a1, чаще всего встречается в районе Уппсалы, столицы древнего шведского королевства[77]. Братья Некоторые историки полагают, что Синеус и Трувор, известные из летописей как братья Рюрика, в действительности не существовали. Так, Синеус не мог быть белоозерским князем с 862 по 864 год, поскольку археологически существование города Белоозера прослеживается только с X века[78]. Г. З. Байер, а позднее Б. А. Рыбаков считали, что имя «Синеус» представляет собой искажённое «свой род» (швед. sine hus), «Трувор» — «верная дружина» (швед. tru varing), и Рюрик пришёл княжить не с братьями, а «со своим родом» (в который входил, например, князь Олег Вещий) и «верной дружиной». Д. С. Лихачёв предполагал, что, по замыслу летописца, Рюрик, Синеус и Трувор должны были стать «мистическими пращурами» Новгорода, как Кий, Щек и Хорив для Киева. Одна из ведущих скандинавистов-филологов Е. А. Мельникова считает, что интерпретация имён Синеуса и Трувора как «свой род» и «верная дружина» (как искажения якобы древнескандинавских фраз) лингвистически невозможна. Такая версия, по её мнению, могла утвердиться только среди историков, не знакомых с древнескандинавскими языками, поскольку эти «фразы» не соответствуют элементарным нормам морфологии и синтаксиса древнескандинавских языков, а также семантике слов «hus» и «vaeringi», которые никогда не имели значения «род, родичи» и «дружина». По мнению Мельниковой, Синеус и Трувор являются исконными скандинавскими именами, имеющимися в скандинавских источниках — др.-сканд. Signjótr и Þórvarðr[79][4]. Дети Неизвестно, сколько было у Рюрика жён и детей. Летописи сообщают только об одном сыне — Игоре. По Иоакимовской летописи, Рюрик имел несколько жён, одной из них и матерью Игоря была «урманская» (то есть норвежская) княжна Ефанда. Достоверность сведений Иоакимовской летописи носит дискуссионный характер. Кроме Игоря, у Рюрика, возможно, были и другие дети, поскольку в русско-византийском договоре 944 года упомянуты племянники Игоря — Игорь и Акун[80]. Есть версия, что Игорь Младший был от сына Рюрика, а Акун — от дочери[81]. В искусстве  Монета Банка России 50 рублей, золото, реверс (2011)  Почтовая марка России. 1140 лет российской государственности. 3 рубля, 2002 год. В художественной литературе Под именем Хрёрека Сокола присутствует в серии романов Александра Мазина (цикл «Викинг»). Роман Сергея Коропа «Русь. Легенда о Рюрике» (цикл «Русь»). Роман Галины Петреченко «Рюрик». Книга Ильи Бояшова «Конунг». Присутствует под именем норвежского ярла Рюрика. Ряд книг Марии Семёновой о викингах (романы «Валькирия», «Меч мёртвых» и некоторые другие произведения). В кино «Сага о викингах[da]» (2008; Дания, США) — приключенческий фильм, драма, режиссёр Микаэль Моуяль, в роли Рюрика Эрик Холми[da]. «Крещение Руси» (2016, Россия) — докудрама, период от Рюрика до Владимира, режиссёр Максим Беспалый, в роли Рюрика Евгений Журавкин. «Рюриковичи. История первой династии» (2019, Россия) — докудрама, режиссёр Максим Беспалый, в роли Рюрика Иван Петков. Памятники Фигура Рюрика присутствует в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде[4] (1862; авторы проекта — скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман). Памятник варяжским князьям Рюрику, Олегу и Игорю в Норрчёпинге (Швеция). Памятник Рюрику и Олегу в Старой Ладоге (Россия), открыт в сентябре 2015 года[82]. Бюст Рюрика на Аллее правителей России в Москве, открытой в 2017 году. Почтовая марка России. 1140 лет российской государственности. 3 рубля, 2002 год. Памятник «Тысячелетие России» (1862) г.) в Великом Новгороде. На фрагменте памятника — князь Рюрик. См. также Рюриковичи Рюриково Городище Рерик (поселение) Примечания ↑ Показывать компактно ↑ Pas L. v. Genealogics (англ.) — 2003. ↑ А. Э. Игорь Рюрикович // Русский биографический словарь — СПб.: 1897. — Т. 8. — С. 61—62. ↑ Игорь Рюрикович // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1894. — Т. XIIа. — С. 788—789. ↑ Перейти обратно:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 БРЭ, 2015, с. 136. ↑ Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. — СПб.: М. А. Александров, 1908. — Т. II. — Стб. 14. ↑ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А. Н. Насонова. — М.; Л.: Академия наук СССР, 1950. — С. 106. ↑ Кирпичников А. Н. Сказание о призвании варягов. Анализ и возможности источника // Первые скандинавские чтения. СПб., 1997. С. 7—18. ↑ Фомин В. В. Варяго-русский вопрос в отечественной историографии XVIII—XX веков. Автореферат докторской диссертации Архивная копия от 25 октября 2017 на Wayback Machine. М., 2005. ↑ Перейти обратно:1 2 3 4 Данилевский И. Н. «Рюрик — это легенда» Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine. Русская планета. 05.10.2014. ↑ Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. — С. 7—8. ↑ Творогов О. В. Повесть временных лет Архивная копия от 6 февраля 2022 на Wayback Machine // Словарь книжников и книжности Древней Руси : [в 4 вып.] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачёв [и др.]. — Л. : Наука, 1987—2017. Вып. 1 : XI — первая половина XIV в. / ред. Д. М. Буланин, О. В. Творогов. 1987. С. 337—343. ↑ Гиппиус, 2014, с. 496. ↑ Тихомиров М. Н. Забытые и неизвестные произведения русской письменности // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962. С. 234—235. ↑ Перейти обратно:1 2 Повесть временных лет. Часть 1 : Текст и перевод Архивная копия от 11 марта 2021 на Wayback Machine // Повесть временных лет / Подгот. текста Д. С. Лихачёва; перев. Д. С. Лихачёва и Б. А. Романова; под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. — М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1950. — (Литературные памятники). ↑ Игорь Рюрикович Архивная копия от 18 октября 2009 на Wayback Machine// Энциклопедия «Слова о полку Игореве» — цитата приведена по наиболее раннему списку (РНБ, Кирилло-Белозерск. собр., № 9/1086, л. 122 об.). Более поздние списки несколько корректируют содержание цитаты. ↑ Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / С прил. извлечений из монографии Б. М. Клосса «Никоновский свод и русские летописи XVI—XVII веков». — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 9. — 288 с., разд. паг. (XXXII с., 256 с.). — (Полное собрание русских летописей ; Т. 9). ↑ Б. А. Колчин. Дендрохронология Новгорода. «Материалы и исследования по археологии СССР», т. 117. М., 1963. Дендрохронология Восточной Европы. Архивировано 13 июля 2012 года. Колчин Б. А., Черных Н. Б. — М.: Наука, 1977 Статья по дендрохронологии Новгорода в «Вестнике РАН» Архивная копия от 26 января 2007 на Wayback Machine ↑ Диба Ю. Урбаністично- адміністративні реформи княгині Ольги (3: Новгород до Новгорода) Архивная копия от 31 октября 2013 на Wayback Machine // Студії мистецтвознавчі. Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. -Київ, 2012. — Ч. 4 (40). — С. 78-110. ↑ Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи (по 969 год). — Москва: Типография «Современных Известий», Воздвиженка, Ваганьковский пер. дом Александровского подворья, 1878. — С. 128—129. — 325 с. ↑ Переписная окладная книга по Новугороду Вотьской пятины 7008 (1500) года. — Москва: Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. XII. М., 1852. — С. 127. ↑ Дитя монгольского погрома. К проблеме историчности князя Рюрика — Свободная мысль Архивная копия от 27 января 2019 на Wayback Machine. ↑ Иаков-мних. Житие святого князя. По изданию: Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Кн. II. Дата обращения: 5 марта 2008. Архивировано 15 ноября 2005 года. ↑ В. Н. Татищев, История Российская, ч.1, гл.4 Архивная копия от 4 июня 2011 на Wayback Machine В. Н. Татищев, История Российская, ч.1, гл.31 Архивная копия от 12 октября 2007 на Wayback Machine ↑ Kampmaa M. Majaussi kaswandikud. Tähelepanemise wäärt Eesti muinasjutt (эст.). — Sakala. — Tartu, 9 juuni 1890. — Nr. 20. — L. 3.. ↑ Карамзин Н. М. История государства Российского. Глава IV Рюрик, Синеус И Трувор Архивная копия от 2 июля 2020 на Wayback Machine. Г. 862—879. ↑ История русского языка Архивная копия от 27 августа 2015 на Wayback Machine. Лекция А. А. Зализняка. ↑ В. Н. Татищев, И. Н. Болтин. ↑ Летописания с XVI века, начиная со «Сказания о князьях Владимирских». ↑ А. Г. Кузьмин. ↑ В. В. Фомин. ↑ Анохин Г. И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси Архивная копия от 5 декабря 2013 на Wayback Machine; Васильев А. С. А. Гедеонов. Варяги и Русь / ИРИ РАН. М., 2004. С. 476, 623, 626; Клейн Л. С. Спор о варягах. СПб., 2009. С. 365, 367; Изгнание Норманов из Русской Истории / Сборник ИРИ РАН. М., 2010. С. 300, 320; Анохин Г. И. Сборник Русского Исторического Общества «Антинорманизм». М., 2003. С. 17 и 150; Забелен И. Е. История русской жизни. Минск. 2008. С. 680. ↑ Термин «руський промысел» (добыча соли) относится к тексту великокняжеской грамоты (Рабинович Г. С. Город соли — Старая Русса в конце 16 — середине 18 вв. Л., 1973. С. 23. ↑ Пушкина Т. А. Скандинавские находки с территории Древней Руси (обзор и топография) // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. М. — Петрозаводск, 1997. ↑ см. Этимологический словарь Фасмера ↑ Бертинские анналы, 839 год. ↑ Иоанн Диакон, около 1000 года; Лиутпранд Кремонский, около 960 года. ↑ Продолжатель Феофана. Франками в византийских источниках назывались жители Северо-Западной Европы. ↑ Очерки истории СССР (под ред. Н. М. Дружинина). Академия наук СССР, 1958. С. 767. ↑ Петрухин, 2014, с. 86—87, 138. ↑ Constantin Zuckerman. Перестройка древнейшей русской истории // У истоков русской государственности: историко-археологический сборник, Saint-Pétersbourg 2007. ↑ Aleksey Shchavelev. Хронотоп державы Рюриковичей (911–987 годы) / Chronotope of the Rurikid Polity (911–987). // Хронотоп державы Рюриковичей (911 - 987 годы). — 2020-01-01. ↑ Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. «Легенда о призвании варягов» в сравнительно-историческом аспекте // XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии / редкол. : Ю. В. Андреев и др. М., 1989. Вып. 1. С. 108—110. ↑ Мельникова, 2011, Ряд в Сказании о призвании варягов и его европейские и скандинавские параллели, с. 249—256. ↑ Orel, 2003, с. 188, 305. ↑ Перейти обратно:1 2 Николаев С. Л. Семь ответов на варяжский вопрос Архивная копия от 6 сентября 2021 на Wayback Machine // Повесть временных лет / Пер. с древнерус. Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Комм. и статьи А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова, А. М. Введенского, Л. В. Войтовича, С. В. Белецкого. — СПб. : Вита Нова, 2012. С. 409—410, 422. ↑ Nordic Names website. Дата обращения: 24 сентября 2009. Архивировано 25 июля 2012 года. ↑ Old Norse Men’s Names Архивная копия от 7 сентября 2009 на Wayback Machine. ↑ Этимологический словарь М. Фасмера: Рюрик Архивная копия от 10 марта 2016 на Wayback Machine. «7000 имён». Именной христианский лексикон (Австрия) Архивная копия от 15 декабря 2007 на Wayback Machine. ↑ Тевтонские мифы и легенды Архивная копия от 7 августа 2008 на Wayback Machine. ↑ Kings of Haithabu Архивнаякопия от 14 мая 2011 на Wayback Machine. ↑ Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик Начальной летописи // Seminarium Kondakovianum. Сборник статей по археологии и византиноведению. — Prague, 1929. — Т. 3. — С. 215—270. ↑ Ксантенские анналы. Год 845. (недоступная ссылка) ↑ Бертинские анналы. Год 850. Дата обращения: 11 июля 2007. Архивировано 12 июля 2013 года. ↑ Баранаускас Т. Саксон Грамматик о балтах Архивная копия от 11 марта 2011 на Wayback Machine. ↑ Славяне-венды встретились с конунгом на море, но подчинились Хрёрику после того, как датский воин Убби убил славянского воина в поединке и пал сам. По условиям боя славяне подчинялись в случае гибели своего воина. Алексеев С. В. Полабье и Поморье. (недоступная ссылка) ↑ Ведастинские анналы (Анналы Сен-Вааста). Год 882. Дата обращения: 11 июля 2007. Архивировано 29 сентября 2007 года. ↑ Гельмольд. Славянская хроника Архивная копия от 16 сентября 2011 на Wayback Machine. Кн. 1. С. 82. ↑ Пашуто В. Т. Русско-скандинавские отношения и их место в истории раннесредневековой Европы // В кн.: Скандинавский сборник. Вып. 15. Таллин, 1970. С. 51—62. ↑ «Повесть временных лет» / Гиппиус А. А. // Перу — Полуприцеп [Электронный ресурс]. — 2014. — С. 496. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7. ↑ С. Герберштейн, Записки о Московии. Дата обращения: 12 июля 2007. Архивировано 15 января 2019 года. ↑ Составитель — Пелевин Ю. А.; текст — Казанская история / Подг. текста и пер. Т. Ф. Волковой // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 10 . — СПб.: Наука. 2005; Архивировано 12 февраля 2009 года. ↑ Местоположение славянского города, который скандинавы называли Рерик, не установлено. Немецкий одноимённый город Рерик получил своё название в 1938 году. Часто путают другой город бодричей, Велиград (Мекленбургское городище близ Висмара), с Рериком. ↑ Это верно лишь частично, что видно по передаче Хемницем ряда имён, например вместо «Витцин» (имя короля убитого в 795) у него записано «Витислав» ↑ Сага о Хаконе Добром — Круг Земной — Королевские саги — Тексты — Северная Слава. norroen.info. Дата обращения: 13 февраля 2022. Архивировано 14 февраля 2022 года. ↑ Рапов О. М. Знаки Рюриковичей и символ сокола. ↑ Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов: (Посвящается памяти А. Н. Пыпина) // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1904. Т. IX, Кн. 4. С. 284—365. ↑ Лихачёв Д. С. Великое наследие // Лихачёв Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 2. Л. : Худож. лит., 1987. Архивная копия от 9 ноября 2009 на Wayback Machine. ↑ Истрин В. М. Замечания о начале русского летописания: По поводу исследований А. А. Шахматова в области древнерусской летописи // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук за 1921. 1923. Т. 23. С. 45—102; за 1922, 1924. Т. 24. С. 207—251. ↑ Timberlake, Alan. Redactions of the Primary Chronicle // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 197—212. ↑ Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. ↑ Пчелов Е. В. Каким образом исследуют генетику Рюриковичей и что из этого получается? Генофонд.рф. 05.02.2016. ↑ Перейти обратно:1 2 Барабанов, О. Н. Рюриковичи или Олафовичи: гипотеза об Y-гаплогруппе I2 у Рюрика по данным ДНК его возможных потомков // Пространство и Время. — 2015. — № 3 (21) ↑ Барабанов, О. Н. Рюриковичи или Олафовичи: гипотеза об Y-гаплогруппе I2 у Рюрика по данным ДНК его возможных потомков / О. Н. Барабанов // Пространство и Время. — 2015. — № 3 (21), стр. 201 ↑ Каким образом исследуют генетику Рюриковичей и что из этого получается? Архивная копия от 14 мая 2021 на Wayback Machine Статья канд. истор. наук Е. В. Пчелова на сайте Генофонд. РФ//05.02.2016 ↑ Долгов В. В. Генетические исследования и история Древней Руси // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Гуманитарные науки. — 2011. — № 3. ↑ Барабанов, О. Н. Рюриковичи или Олафовичи: гипотеза об Y-гаплогруппе I2 у Рюрика по данным ДНК его возможных потомков // Пространство и Время. — 2015. — № 3 (21), стр. 204 ↑ Волков Владимир Геннадьевич. Генеалогия допетровского времени : источниковедение,методология, исследования. — Петербургские Генеалогические Чтения. — СПб., 2012. — С. 11—40. ↑ Захаров С. Д. «Исследования средневекового Белоозера» (Археологические открытия. 1991—2004 гг. Европейская Россия — Отв. ред. Макаров Н. А. М.: Институт археологии РАН, 2009. — 476 с., илл. — ISBN 978-5-94375-071-7.) ↑ Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г / Ответственный редактор Т. М. Калинина. — М.: Восточная литература РАН, 2000. — С. 148—149. — 494 с. — 1000 экз. — ISBN 5-02-018133-1. ↑ «Повесть временных лет». Год 945. ↑ Рукавишников А. В. Проблема «непризнания родства» в раннесредневековых хрониках и Повесть временных лет // Восточная Европа в древности и средневековье. Мнимые реальности в античной и средневековой историографии : Тез. докл. / XIV Чтения памяти В. Т. Пашуто, Москва, 17-19 апр. 2002 г. ; [Редкол.: Е. А. Мельникова (отв. ред.) и др.]. — М. : ИВИ, 2002. ↑ В Старой Ладоге установили памятник собирателям русских земель Архивная копия от 21 декабря 2018 на Wayback Machine. Литература на русском языке ↑ Показывать компактно Арбман, Х. Викинги = The Vikings / Науч. ред. А. А. Хлевов. — СПб. : Евразия, 2003. — 320 с. — 2000 экз. — ISBN 5-8071-0133-2. Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик Начальной летописи // Seminarium Kondakovianum. Сборник статей по археологии и византиноведению. — Prague, 1929. — Т. 3. — С. 215—270. Викинги и славяне : Учёные, политики, дипломаты о русско-скандинавских отношениях : Сб. / Под ред. Андерса Хедмана, А. Н. Кирпичникова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. — 96 с. — ISBN 5-86007-095-0. Власьев Г. А. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. — СПб., 1906—1918. Гринев H. H. Легенда о призвании варяжских князей (об источниках и редакциях в Новгородской первой летописи) // История и культура древнерусского города / Фёдоров-Давыдов Г. А. (отв. ред.). — М.: Издательство МГУ, 1989. — С. 31−43. — 275 с. — ISBN 5-211-00286-5. Губарев О. Л. Рюрик Скьельдунг. — СПб.: Евразия, 2019. — 320 с. — (Parvus libellus). — ISBN 978-5-8071-0429-8. Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и её соседей. X-XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. 1988—1989 гг. — М.: Наука, 1991. — С. 5—169. Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А. Русско-скандинавские связи эпохи образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения // . — Кр. сооб. ин-та археологии. 160. — 1980. — С. 24—38. Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. — СПб.: Евразия, 2009. — 400 с. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Л., 1985. — 285 с. Ловмяньский X. Русь и норманны. — М.: Прогресс, 1985. — 303 с. Ловмянский Г. Рорик Фрисландский и Рюрик «Новгородский» // Скандинавский сборник. — Тал., 1963. — Т. 7. — С. 221—249. Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. — СПб. Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. — 2-е изд. — 592 с. Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. — М., 2000. Мельникова Е. А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлениях летописцев XI — начала XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2005 г. — М., 2008. Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / Институт всеобщей истории РАН; Университет Дмитрия Пожарского; Под ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2011. — 476 с. — ISBN 978-5-91244-073-1. Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус, Трувор // Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия / Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — 2-е изд. — М.: Ладомир, 2017. — С. 702—704. Мошин В. А. Варяго-русский вопрос // Slavia-10. — 1931. — С. 109−136, 343—379, 501—537. Никон, иеромонах. Начало христианства на Руси // Вопросы истории. — 1990. — № 6. — С. 52−53. Пчелов Е. В. Происхождение династии Рюриковичей // Труды Историко-архивного института. — М., 2000. — Т. 34. — С. 139—183. Архивировано 9 марта 2023 года. Петрухин В. Я. Легенда о призвании варягов в средневековой книжности и дипломатии // Норна у источника Судьбы. — М., 2001. Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. — 2-е изд., испр. и доп.. — М.: Форум : Неолит, 2014. — 464 с. «Повесть временных лет» / Гиппиус А. А. // Перу — Полуприцеп [Электронный ресурс]. — 2014. — С. 496. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7. Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 479 с. — ISBN 5-224-03160-5. Пчелов Е. В. Рюрик. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 316 с. — (Жизнь замечательных людей). Пчелов Е. В. Рюрик. — 2-е изд. — М., 2012. Рыдзевская Е. А. О военных отношениях скандинавов и Руси к Византии по греко-русским договорам и по сагам // Древняя Русь и Скандинавия IX−XIV вв. — М.: Наука, 1978. — 239 с. Рыдзевская Е. А. О названии Руси Garðaríki // Древняя Русь и Скандинавия IX−XIV вв. — М.: Наука, 1978. — 239 с. Рыдзевская Е. А. О роли варягов в Древней Руси // Древняя Русь и Скандинавия IX−XIV вв. — М.: Наука, 1978. — 239 с. Рыдзевская Е. А. К вопросу об устных преданиях в составе древнейшей русской летописи // Древняя Русь и Скандинавия IX−XIV вв. — М.: Наука, 1978. — 239 с. Рюрик / Е. А. Мельникова // Румыния — Сен-Жан-де-Люз [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 136. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 29). — ISBN 978-5-85270-366-8. Славяне и скандинавы: Пер. с нем / Общ. ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — 416 с. Стефанович П. С. «Сказание о призвании варягов» или Origo gentis russorum? // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 г. — М., 2012. Стриннгольм А. М. Походы викингов / Пер. с нем. А. Шемякина. Под ред. А. А. Хлевова. — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. — 736 с. — Серия «Историческая библиотека». Тиандер К. Скандинавское переселенческое сказание // . — Датско-русские исследования. — Пг., 1915. — Т. З. — С. 140—152. Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. — К.: Наукова Думка, 1987. — 246 с. Чернов А. Ю. Старой Ладоге найден герб Рюрика? 2009. Шаскольский И. П. Норманнская теория в современной буржуазной науке. — M.-Л., 1965. — 236 с. Шушарин В. П. Современная буржуазная историография древней Руси. — М., 1964. — 265 с. на других языках Войтович, Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. — К. : Юніверс-93, 1992. — 199 с. Войтович, Л. В. Князівські династії Східної Європи : кінець IX — початок XVI ст.. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2000. — 649 с. — ISBN 966-02-1683-1. Грушевський М. С. Історія України−Руси. — 1991. — Т. 1. — 648 с. Łowmiański H. Rurik// Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław-Warszawa-Kraków. T. 4. Cs. 2. 1967. S. 577. Orel Vladimir E. A Handbook of Germanic Etymology. — Brill, 2003. — 682 с. — ISBN 9004128751. Stender-Petersen A. Die Varagersage ale Quelle der allrussischen chronik. — Kobenhavn, 1934. 456 s. Thomsen V. Ancient Russia and Scandinavie and the Origin of the Russian State. — Oxford and London, 1877. — 369 p. Thornqust C. Studien u"ber die nordischen Lehnworter im Russischen. — Uppsala, 1949. 418 s. Vernadsky G. Ancient Russia. — New Haven, 1943. 467 p. Ссылки Сообщение летописи о Рюрике нельзя считать достоверным, а Великий Новгород в 862 году ещё не существовал (интервью с Н. В. Лопатиным из ИА РАН). Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М.-Л.: «Издательство Академии Наук СССР», 1950. 659 с // «Ізборник». Історія України IX−XVIII Ипатьевский список «Повести временных лет» // «Ізборник». Історія України IX−XVIII Институт истории материальной культуры РАН. Рюриково городище. Институт истории материальной культуры РАН. Старая Ладога. Михаил Карпов. Кем на самом деле был основатель Руси Рюрик // Lenta.ru (24 ноября 2016)

Категории: Умершие в 879 году Умершие в Новгороде Персоналии по алфавиту Рюриковичи по алфавиту Князья новгородские Призвание варягов Государство Рюрика Основатели русских родов Варяги Русские князья IX века Навигация Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти Статья Обсуждение Читать Просмотр кода История Начало формы   Конец формы Заглавная страница Содержание Избранные статьи Случайная статья Текущие события Пожертвовать Участие Сообщить об ошибке Как править статьи Сообщество Форум Свежие правки Новые страницы Справка Инструменты Ссылки сюда Связанные правки Служебные страницы Постоянная ссылка Сведения о странице Цитировать страницу Печать/экспорт Создать книгу Скачать как PDF Версия для печати В других проектах Викисклад Элемент Викиданных На других языках Azərbaycanca Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ English Suomi Հայերեն Лезги Саха тыла Српски / srpski Татарча / tatarça Ещё 55 Править ссылки Эта страница в последний раз была отредактирована 12 февраля 2023 в 19:41. Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc. Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами Мобильная версия Разработчики Статистика Заявление о куки 1 2 | ||||||||||||||||