кожухотрубчатый теплообменник. теплообменники — копия. Кожухотрубный (кожухотрубчатый)

Скачать 1.34 Mb. Скачать 1.34 Mb.

|

|

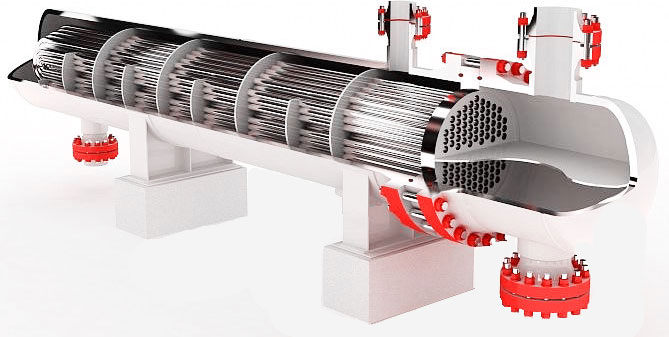

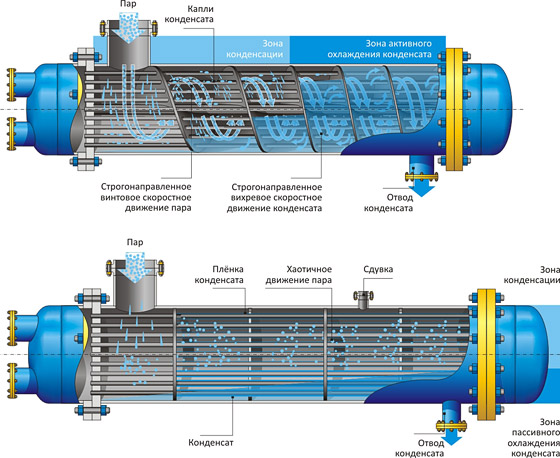

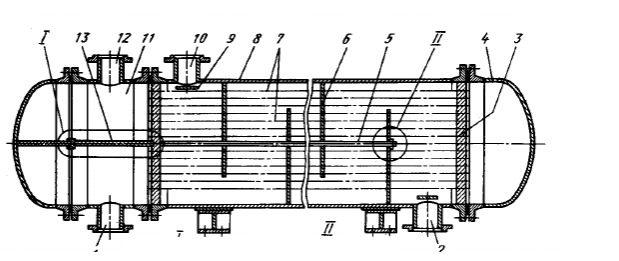

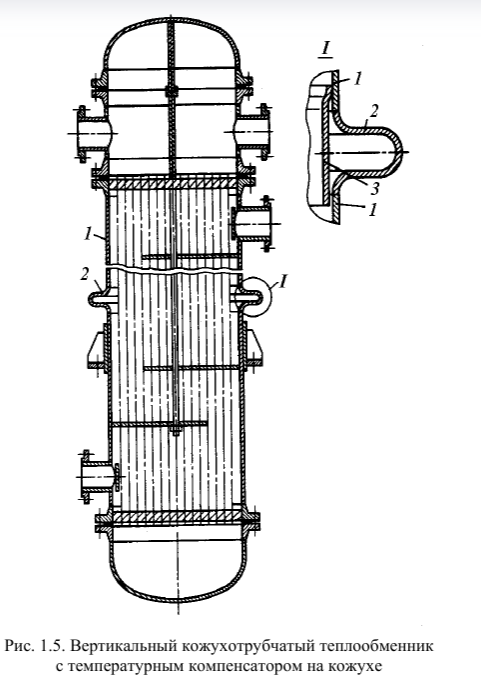

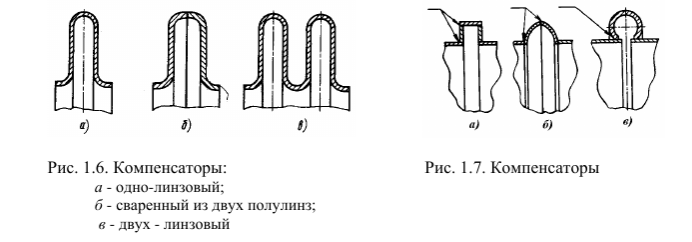

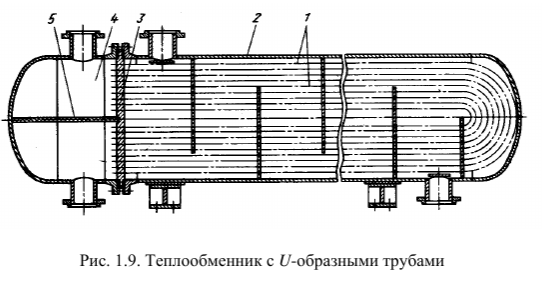

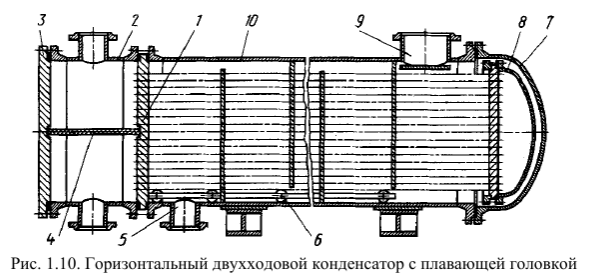

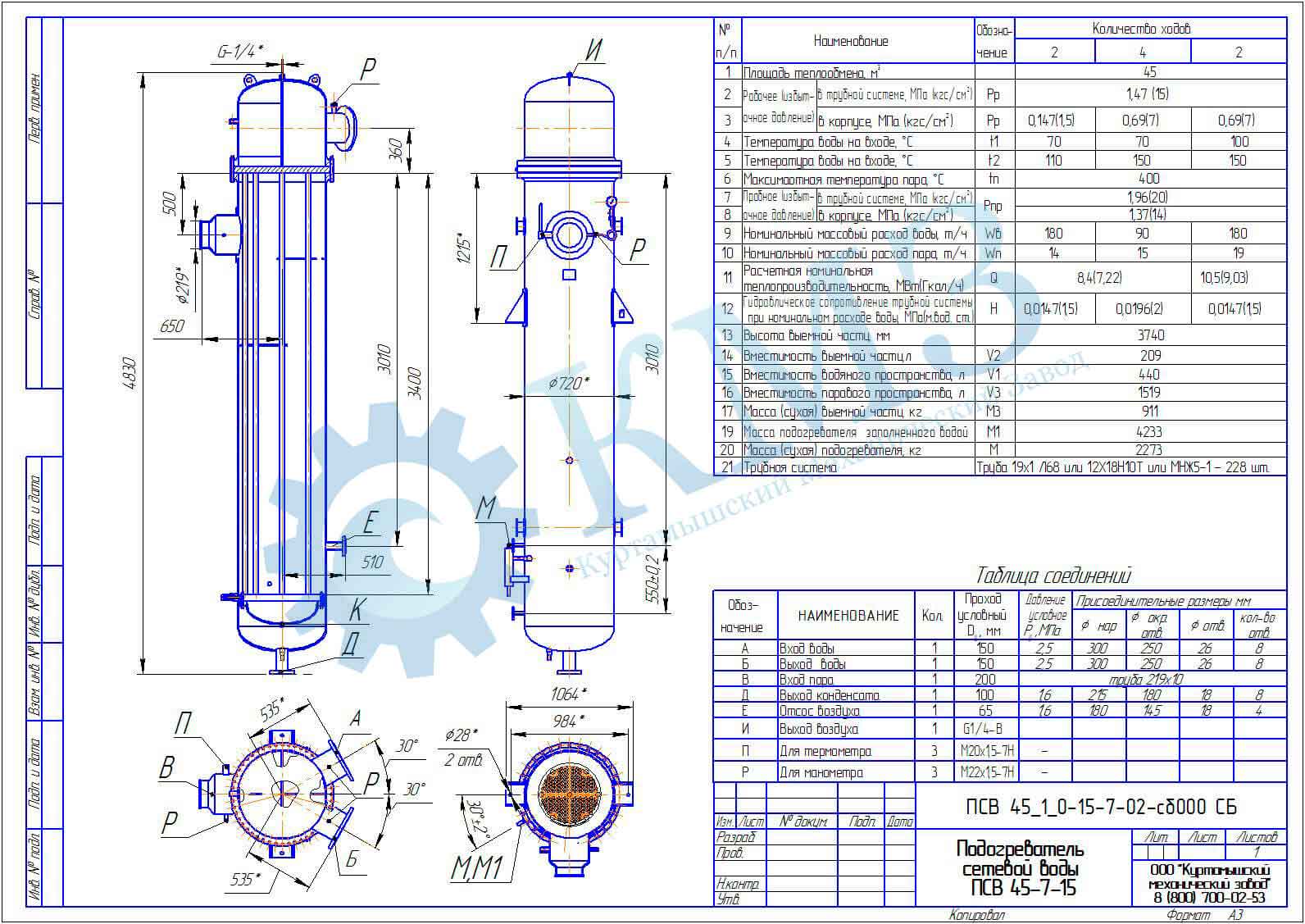

Кожухотрубный (кожухотрубчатый)˗˗теплообменник относится к теплообменникам, в котором поверхность теплообмена между двумя потоками сформирована из труб, заключённых в кожух, а теплообмен осуществляется через поверхность этих труб. Кожухотрубчатые теплообменники наиболее распространенная конструкция теплообменной аппаратуры. История Кожухотрубный теплообменник считается самым распространенным видом из существующих в настоящее время. Впервые подобные устройства были разработаны в начале 20 века. Их появление было обусловлено тем, что тепловым станциям потребовались теплообменники с высокими показателями теплообмена и возможностью функционировать при высоком давлении. В дальнейшем такое оборудование начали применять при создании испарителей и нагревателей и в нефтяной промышленности. Сегодня кожухотрубные теплообменники нашли свое активное применение как в промышленности, так и в бытовых условиях.  Устройство и принцип работы Кожухотрубчатый теплообменный аппарат состоит из пучков труб, зафиксированных в трубных решетчатых досках крышек, кожухов, опор. Его принцип работы предельно простой. Схема работы базируется на движении горячего и холодного теплоносителей по различным каналам. Благодаря этому между канальными стенками осуществляется процесс теплового обмена. В распределительных камерах расположены патрубки входа и выхода среды. Задняя камера агрегата разворотная. Дополнительными элементами устройства являются монтажные фиксаторы и опоры, за счет которых система может располагаться не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Действие стандартной конструкции заключается в том, чтобы внутри происходил теплообмен без смешивания используемых продуктов. Носители разделены, в устройстве устанавливаются перегородки. Тепло подается по разным трубкам. Один из теплоносителей расположен внутри трубки. Другой подается под давлением в участок между труб. При этом агрегатное состояние носителей разнится. Крышки находятся на торцах кожуха. Они полностью его герметизируют. В комплектацию могут входить крепежи для произвольного монтажа. Интенсивность теплообмена увеличивается за счет труб со специальными ребрами. При необходимости уменьшения теплообмена на трубы наносится теплоизолирующее покрытие.  Расположение кожухотрубных теплообменников в пространстве: Аппараты с плоским днищем могут устанавливаться непосредственно на фундамент. Вертикальные аппараты чаще всего имеют в качестве опор отдельные лапы, в количестве не менее двух, которые жестко соединены с корпусом и опираются на специальные конструкции, так что аппарат находится в подвешенном состоянии. Горизонтальные аппараты устанавливаются на сварные седловые опоры, которые размешаются в нижней части корпуса и могут быть как отъемными, так и жестко соединенными с аппаратом. Типы стальных кожухотрубных теплообменников по ГОСТ 99929-82: -Н – с неподвижными трубными решетками; - К – с температурным компенсатором на кожухе; - П – с плавающей головкой; - У – с U-образными трубами Медные кожухотрубчатые аппараты по ГОСТ 11971 изготовляют двух типов (Н и К). В зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями. Их изготавливают одно- и многоходовыми. Кожухотрубчатые теплообменники могут иметь поверхность теплообмена от 1 до 5000 м2 , условное давление в трубном или межтрубном пространстве от 0,6 до 16 МПа, температура жидких и газообразных сред от –60 до 600˚С. Использование стальных кожутрубчатых теплообменников в химическом производстве составляет: Н – 75 %, К – 15 %, У – 3 %, П -7 %. 1) Теплообменники с неподвижными трубными решетками (тип Н) Схема теплообменника с неподвижными трубными решетками приведена на рис. 1.1. В кожухе 1 размещен трубный пучок, теплообменные трубы 2 которого развальцованы в трубных решетках 3 Трубная решетка жестко соединена с кожухом. С торцов кожух аппарата закрыт распределительными камерами 4 и 5 Кожух и камеры соединены фланцами. Для подвода и отвода рабочих сред (теплоносителей) аппарат снабжен штуцерами. Один из теплоносителей в этих аппаратах движется по трубам, другой – в межтрубном пространстве, ограниченном кожухом и наружной поверхностью труб.  Особенностью аппаратов типа Н является то, что трубы жестко соединены с трубными решетками, а решетки приварены к кожуху. В связи с этим исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха, поэтому аппараты этого типа называют теплообменниками жесткой конструкции. Трубы в кожухотрубчатых теплообменниках стараются разместить так, чтобы зазор между внутренней стенкой кожуха и поверхностью, огибающей пучок труб, был минимальным, в противном случае значительная часть теплоносителя может миновать основную поверхность теплообмена. Для уменьшения количества теплоносителя, проходящего между трубным пучком и кожухом, в этом пространстве устанавливают специальные заполнители например, приваренные к кожуху продольные полосы или глухие трубы, которые не проходят через трубные решетки и могут быть непосредственно расположены у внутренней поверхности кожуха. В кожухотрубчатых теплообменниках для достижения больших коэффициентов теплоотдачи необходимы достаточно высокие скорости теплоносителей: для газов 8-30 м/с; для жидкостей не менее 1,5 м/с. Скорость теплоносителей обеспечивают подбором площади сечения трубного и межтрубного пространства. Промышленностью выпускаются двух-, четырех- и шестиходовые теплообменники жесткой конструкции.  Двухходовой горизонтальный теплообменник с неподвижными решетками Теплообменники типа Н отличаются простым устройством и сравнительно дешевы, однако им присущи два крупных недостатка. Во-первых, наружная поверхность труб не может быть очищена от загрязнений механическим способом. Слой отложений или накипи на поверхности труб имеет малый коэффициент теплопроводности и способен существенно ухудшать теплопередачу в аппарате. Во-вторых, область применения ТА типа Н ограничена возникновением в кожухе и трубах аппарата температурных напряжений. Это явление объясняется тем, что кожух и трубы ТА при его работе претерпевают разные температурные деформации, т.к. температура кожуха близка к температуре теплоносителя, циркулирующего в межтрубном пространстве, а температура труб – к температуре теплоносителя с большим коэффициентом теплоотдачи. Разность температурных удлинений возрастает, если кожух и трубки изготовлены из материалов с различными температурными коэффициентами линейного расширения. Возникающие при этом напряжения могут вызвать устойчивые деформации и даже разрушение конструкции. По этой причине ТА типа Н используют при небольшой разности температур (менее 50˚С) кожуха и труб, при этом возможна самокомпенсация конструкции. Однако, серийно выпускаемые ТА рекомендованы для работы при еще меньшей разности температур (менее 30˚С). Для исключения значительных температурных напряжений при пуске аппаратов типа Н сначала направляют теплообменную среду в межтрубное пространство для выравнивания температур кожуха и труб, а затем вводят среду в трубы. 2) Аппараты с температурным компенсатором на кожухе (тип К) В этих аппаратах для частичной компенсации температурных деформаций используют специальные гибкие элементы (расширители и компенсаторы), расположенные на кожухе. Теплообменник типа К имеет вваренный между двумя частями кожуха 1 линзовый компенсатор 2 и обтекатель 3 Обтекатель уменьшает гидравлическое сопротивление межтрубного пространства и приваривается к кожуху со стороны входа теплоносителя в межтрубное пространство.   Преимущества: отсутствуют застойные зоны пространстве, что увеличивает эффективность теплообменников. Для увеличения равномерности потока устанавливают распределители потока. Использование теплообменников с компенсаторами позволяет увеличить температуру сред до 70 градусов. Введение линзового компенсатора или расширителя допускает гораздо больший температурный перепад, чем в теплообменных аппаратах типа Н, однако при этом возрастает стоимость аппарата. Область использования стальных аппаратов типа К ограничена избыточным давлением 2,5 МПа. 3) Теплообменники с U-образными трубами (тип У) В кожухотрубчатых аппаратах этой конструкции обеспечивается свободное удлинение труб, что исключает возникновение температурных напряжений. Такие аппараты (рис. 1.9) состоят из кожуха 2 и трубного пучка, имеющего одну трубную решетку 3 и U-образные трубы 1 Трубная решетка вместе с распределительной камерой 4 крепится к кожуху аппарата на фланце. Для обеспечения раздельного ввода и вывода циркулирующего по трубам теплоносителя в распределительной камере предусмотрена перегородка 5.  Теплообменники типа У являются двухходовыми по трубному пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному пространству. В аппаратах типа У обеспечивается свободное температурное удлинение труб, каждая труба может расширяться независимо от кожуха и соседних труб. Разность температур стенок труб по ходам не должна превышать 100˚С. В противном случае могут возникнуть опасные температурные напряжения в трубной решетке вследствие температурного скачка на линии стыка двух ее частей. Преимущества: 1)полная компенсация температурных напряжений; 2) возможность извлечения трубного пучка, для очистки и замены труб, но наружная поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической очистки. Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в практически невозможна, в трубное пространство таких аппаратов следует Направлять среду, не образующую отложений, которые требуют механической очистки. Недостатки: 1) в аппаратах данного типа невозможно очистить поверхность труб механическим способом, поэтому используют гидромеханическую очистку, очистку водяным паром, а также горячими нефтепродуктами или различными химическими реагентами; 2) невозможность замены отдельных труб аппарата кроме крайних. Это связано со сложностью размещения труб в аппарате, особенно при большом их количестве; 3) плохое заполнение труб связанное с их изгибом; 4) возможность разгерметизации угла соединения труб с трубной решеткой, в связи с Возникновением изгибающих напряжений, вызванных большой массой труб, заполненных средой; во избежание этого в аппарате диаметром более 800 мм используют роликовые опоры для поддержания трубного пучка. Из-за указанных недостатков теплообменные аппараты этого типа не нашли широкого применения. 4) Теплообменные аппараты с плавающей головкой (тип П) В теплообменниках с плавающей головкой теплообменные трубы закреплены в двух трубных решетках, одна из которых неподвижно связана с корпусом, а другая имеет возможность свободного осевого перемещения, что и исключает температурные деформации кожуха и труб. Правая подвижная решетка установлена внутри кожуха свободно и образует вместе с крышкой 8 «плавающую головку». Со стороны «плавающей головки» аппарат закрыт крышкой 7. При нагревании и удлинении трубок плавающая головка перемешается внутри кожуха.  Для обеспечения свободного перемещения трубного пучка внутри кожуха в аппаратах диаметром 800 мм и более, трубный пучок снабжают опорной платформой 6 Верхний штуцер 9 предназначен для ввода пара и поэтому имеет большое проходное сечение, нижний штуцер 5 предназначен для вывода конденсата и имеет меньшие размеры. Значительные коэффициенты теплоотдачи при конденсации практически не зависят от режима движения среды. Поперечные перегородки служат лишь для поддержания труб и придания трубному пучку жесткости. Аппараты с плавающей головкой обычно выполняют одноходовыми по межтрубному пространству. Однако установкой продольных перегородок можно получить многоходовые конструкции. Теплообменники этой группы стандартизованы по условным давлениям Р„=1,6 - 6,4 МПа, по диаметрам корпуса 325 -1400 мм и поверхностям нагрева 10 - 1200 м2 с длиной труб 3-9 м. Масса их достигает 35 т. Теплообменники применяют при температурах до 450 °С. В теплообменных аппаратах подобного типа трубные пучки сравнительно легко могут быть удалены из корпуса, что облегчает их ремонт, чистку или замену. Интенсификация процесса теплообмена в кожухотрубчатых теплообменниках Проблема интенсификации работы кожухотрубчатых аппаратов связана с выравниванием термических сопротивлений на противоположных сторонах теплообменной поверхности. Этого достигают либо увеличением поверхности теплообмена (например, оребрением ее со стороны теплоносителя с меньшим коэффициентом теплоотдачи либо увеличением рациональным подбором гидродинамики теплоносителя. Теплообмен значительно улучшается при ликвидации застойных зон в межтрубном пространстве. Особенно часто такие зоны образуются вблизи трубных решеток, поскольку штуцера ввода и вывода теплоносителя из межтрубного пространства расположены на некотором расстоянии от них. Для интенсификации теплообмена иногда используют турбулизаторы – элементы, турбулизирующие или разрушающие пограничный слой теплоносителя на наружной поверхности труб. В теплообменниках (с передачей теплоты от жидкости в трубном про- странстве к вязкой жидкости или газу в межтрубном пространстве) коэффициент теплоотдачи стороны на порядок меньше, чем с внутренней стороны. Установлено, что оребрение увеличивает не только поверхность теплообмена, но и от оребренной поверхности к теплоносителю за счет турбулизации потока ребрами. При этом надо учитывать возрастание затрат на прокачивание теплоносителя.  Турбулизирующие вставки в виде диафрагмы (рис. 1.28, а) размещают в трубе на определенном расстоянии одна от другой. При наличии таких вставок переход к турбулентному течению в трубах происходит при Re=140, что позволяет в 4 раза интенсифицировать теплообмен. Вставки в виде дисков (рис. 1.28, б) с определенным шагом укрепляют на тонком стержне, вставленном в трубы. Спиральные вставки (рис. 1.28, в) обычно изготавливают из тонких алюминиевых или латунных лент. При низких значениях Рейнольдса спиральные вставки позволяют повысить коэффициент теплоотдачи в 2–3 раза.  Кроме использования вставок и насадок, теплообмен в трубах можно интенсифицировать применением шероховатых поверхностей, накаткой кольцевых канавок, изменением поперечного сечения трубы ее сжатием. В этом случае даже при ламинарном режиме коэффициент теплоотдачи в трубах на 20–100 % выше, чем в гладких. Обслуживание Все типы оборудования просты в работе, однако нуждаются в своевременном ремонте либо профилактической механической чистке. Обычно он заполняется жидкостью, не прошедшей фильтрационное очищение. Из-за этого со временем закупориваются трубы, нарушается перемещение теплоносителя по системе. Промывка составных частей должна выполняться регулярно, с применением высокого давления. В случае обнаружения неисправностей необходимо выполнить диагностику. Делается это путем гидравлических испытаний. Эксплуатация агрегата выполняется строго по инструкции, поставляемой вместе с оборудованием. Согласно ей рабочее давление в трубном и межтрубном пространствах должно создаваться одновременно. Допустимое значение перепада давления при запуске и работе не должно превышать показатели, отмеченные в технической документации. Запуск, испытание, остановка проводятся в соответствии с рекомендациями, а также с расчетом на прочность. Прибор должен использоваться строго по назначению с учетом норм безопасности и противопожарных требований, которые установлены на конкретном предприятии. Каждый эксплуатируемый прибор подлежит периодическому техническому освидетельствованию. В зависимости от разновидности периодичность наружного и внутреннего осмотра может варьироваться от 2 лет до 1 года. Если проведение внутреннего осмотра невозможно, проводят измерение толщины стенок, прибегая к неразрушающим методам. Предел показателя погрешности толщиномера равен 1/10 мм. Когда проверка выявляет большую скорость коррозии, после технического освидетельствования эксплуатация прибора запрещается. Нельзя включать устройство с трещинами, надрывами, выпучинами. Достоинства кожухотрубных теплообменников: Кожухотрубные теплообменники выгодно отличаются широким диапазоном рабочих температур, устойчивостью к гидроударам, высокой эффективностью, износостойкостью, долговечностью, ремонтопригодностью, безопасностью эксплуатации, способностью работать в агрессивной среде. Недостатки кожухотрубных теплообменников: Габаритные размеры, чтобы разместить теплообменник, необходимо помещение большой площади. Высокая цена. Область применения кожухотрубных теплообменников: Основные потребители кожухотрубных теплообменников с бытовой точки зрения – жилищно-коммунальные хозяйства. Они применяют агрегаты в составе инженерных сетей. Широко используют изделия теплосети для поставки в жилые дома горячей воды. Если есть возможность, имеет смысл сделать индивидуальный тепловой пункт, он значительно эффективнее, чем централизованная магистраль. Кожухотрубные теплообменники используются в химической, машиностроительной, газовой и нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности. Среди сфер использования теплообменников такие: химическая промышленность; обогрев бассейнов; солнечные коллекторы; машиностроение; вентиляционные системы; пищевая промышленность; металлургия. Подогреватель сетевой воды ПСВ 45-7-15 Подогреватель сетевой воды (ПСВ 45-7-15) предназначены для подогрева сетевой воды на ТЭЦ, ТЭС. Нагревающий элементом служит пар который берется из турбин или котлов низкого давления. Куртамышский механический завод является крупнейшим производителем подогреватели сетевой воды (ПСВ) в России. Трубная система в подогревателях сетевой воды изготавливается из латуни марки Л68, нержавейки 12Х18Н10Т или медно-никилиевого сплава МНЖ5-1. Для облегчения обслуживания ПСВ могут быть оснащены дополнительным нижним фланцевым разъемом. Так же для усиления конструкции данный подогреватель может быть оснащен анкерными связями. Гарантийный срок 24 месяца с момента запуска в эксплуатацию, 36 месяцев с даты отгрузки. Срок службы составляет не менее 30 лет. Характеристики: Площадь поверхности теплообмена, м2 45 Наружный диаметр корпуса, мм 720 Высота подогревателя, мм 4830 Число теплообменных труб, шт 228 Номинальный расход воды, т/ч (2-х ходовой) 180 Номинальный расход воды, т/ч (4-х ходовой) 90 Рабочее давление воды в трубной системе, МПа (кгс/см2) 1,47(15) Max t° пара на входе, С° 400 t° сетевой воды на выходе, С° 150 Расчетная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) (2-х ходовой) 10,47(9) Расчетная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) (4-х ходовой) 8,37(7,2) Масса, кг, не более 2273   |