контр анатомия. Контрольная работа По дисциплине Анатомия

Скачать 231.54 Kb. Скачать 231.54 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра Анатомии и оперативной хирургии Контрольная работа По дисциплине «Анатомия» Вариант № 15 Выполнила: Щепоткина Н.Р. студентка 1курса 1 группы по направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» подпись_________ Проверила: к.б.н., доцент Коновалова С.Г. подпись_____________ оценка______________ Архангельск, 2018 г. ОглавлениеМЫШЦЫ ШЕИ 3 МЫШЦЫ ШЕИШея (cervix) - часть тела, соединяющая голову с туловищем. Нижняя граница шеи проходит от яремной вырезки грудины по ключице до акромиона лопатки, далее - к остистому отростку VII шейного позвонка. Верхняя граница - это линия от подбородочного выступа по основанию тела нижней челюсти, по заднему краю ветви к височно-нижнечелюстному суставу, далее к основанию сосцевидного отростка височной кости, по верхней выйной линии к наружному затылочному выступу. Выделяют 3 группы мышц: поверхностные, средние и глубокие. Все мышцы шеи парные.

Функция: оттягивает кожу шеи и опускает угол рта. Иннервация: лицевой нерв.

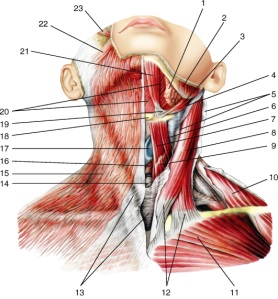

Функция: при одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону, одновременно поворачивает голову в противоположную сторону. При двустороннем сокращении запрокидывает голову. Иннервация: добавочный нерв, Сп. Рис.1 Мышцы шеи, вид спереди:  1 - поднижнечелюстная слюнная железа; 2 - жевательная мышца; 3 - шилоподъязычная мышца; 4 - заднее брюшко двубрюшной мышцы; 5 - собственная фасция шеи; 6 - лопаточно-подъязычная мышца; 7 - щитоподъязычная мышца; 8 - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 9 - грудино-щитовидная мышца; 10 - трапециевидная мышца; 11 - большая грудная мышца; 12 - головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 13 - листки фасции шеи; 14 - щитовидная железа; 15 - подкожная мышца; 16 - перстнещитовидная мышца; 17 - щитовидный хрящ; 18 - подъязычная кость; 19 - сухожилие двубрюшной мышцы; 20 - челюстно-подъязычная мышца; 21 - переднее брюшко двубрюшной мышцы; 22 - мышца смеха; 23 - большая скуловая мышца

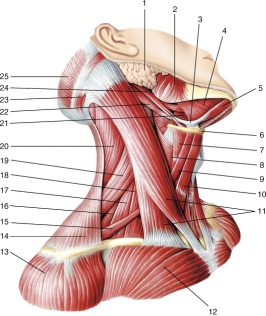

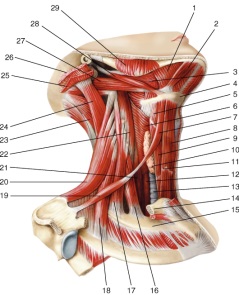

Средняя группа мышц, начинающихся от подъязычной кости, делится на мышцы, лежащие выше подъязычной кости, т.е. надподъязычные мышцы (тт. suprahyoidei), образующие диафрагму рта, и мышцы, располагающиеся ниже подъязычной кости, - подподъязычные мышцы (тт. infrahyoidei) (рис. 1,2,3). Рис. 2. Мышцы шеи, вид справа  1 - околоушная слюнная железа; 2 - жевательная мышца; 3 - сухожилие двубрюшной мышцы; 4 - челюстно-подъязычная мышца; 5 - переднее брюшко двубрюшной мышцы; 6 - подъязычная кость; 7 - щитоподъязычная мышца; 8 - нижний констриктор глотки; 9 - верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 10 - грудино-подъязычная мышца; 11 - головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 12 - большая грудная мышца; 13 - дельтовидная мышца; 14 - трапециевидная мышца; 15 - нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 16 - задняя лестничная мышца; 17 - средняя лестничная мышца; 18 - передняя лестничная мышца; 19 - мышца, поднимающая лопатку; 20 - ременная мышца головы; 21 - подъязычно-язычная мышца; 22 - заднее брюшко двубрюшной мышцы; 23 - поперечная мышца шеи; 24 - шилоподъязычная мышца; 25 - затылочное брюшко затылочно-лобной мышцы  Рис.3. Мышцы шеи, вид справа (поверхностные мышцы удалены): 1 - челюстно-подъязычная мышца; 2 - переднее брюшко двубрюшной мышцы; 3 - подъязычно-язычная мышца; 4 - подъязычная кость; 5 - щитоподъязычная мышца; 6 - нижний констриктор глотки; 7 - верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 8 - грудино-подъязычная мышца; 9 - грудино-щитовидная мышца; 10 - щитовидная железа; 11 - сухожильная перемычка; 12 - пищевод; 13 - трахея; 14 - ключица (отпилена); 15 - первое ребро; 16 - передняя лестничная мышца; 17 - средняя лестничная мышца; 18 - задняя лестничная мышца; 19 - нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 20 - мышца, поднимающая лопатку; 21 - длинная мышца шеи; 22 - длинная мышца головы; 23 - полуостистая мышца головы; 24 - длиннейшая мышца головы; 25 - ременная мышца головы; 26 - грудино-ключично-сосцевидная мышца (отрезана); 27 - заднее брюшко двубрюшной мышцы; 28 - шилоподъязычная мышца; 29 - жевательная мышца

Глубокие мышцы шеи лежат на передней поверхности позвоночника, позади органов шеи, и подразделяются на две группы: латеральную и медиальную (рис. 1,2,3).

Обе мышцы начинаются от поперечного отростка атланта; передняя прикрепляется к базилярной части затылочной кости, а латеральная - к ее латеральной части.Функция: передняя мышца наклоняет голову вперед, латеральная - в сторону.Иннервация: шейное сплетение, CV-CVIII ФАСЦИИ ШЕИ. На шее различают (по В.Н. Шевкуненко) 5 фасций.

Между второй и третьей фасциями у рукоятки грудины образуется надгрудинное пространство (spatium suprasternale), где находится венозная яремная дуга. По бокам, позади нижнего конца грудино-ключично-сосцевидной мышцы, это пространство переходит в слепые латеральные карманы.

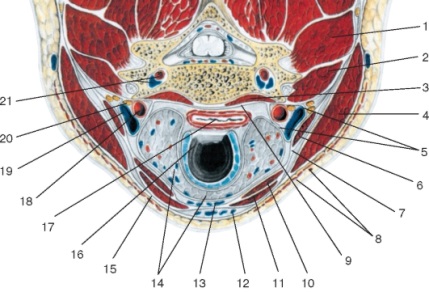

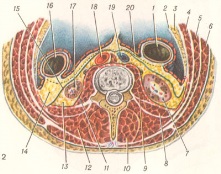

Рис.4 1 - задняя лестничная мышца; 2 - средняя лестничная мышца; 3 - длинная мышца шеи; 4 - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 5 - сонное влагалище; 6 - нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 7 - лопаточно-ключичная фасция; 8 - подкожная мышца и поверхностная фасция шеи; 9 - предпозвоночная фасция и позадивисцеральное пространство; 10 - грудино-щитовидная мышца; 11 - грудино-подъязычная мышца; 12 - надгрудинное межапоневротическое пространство; 13 - предвисцеральное пространство; 14 - щитовидная железа; 15 - собственная фасция шеи; 16 - трахея; 17 - пищевод; 18 - общая сонная артерия; 19 - внутренняя яремная вена; 20 - блуждающий нерв; 21 - позвоночные артерия и вены Элементы топографии шеи Срединная линия шеи, проведенная от подбородка до яремной вырезки грудины, делит шею на правую и левую половины, в которых выделяют грудино-ключично-сосцевидную область, задний и передний треугольники . Грудино-ключично-сосцевидная область соответствует положению одноименной мышцы. Задний треугольник шеи (trigonum cervicale (colli) posterius) ограничен спереди краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, снизу - ключицей и сзади - трапециевидной мышцей. Передний треугольник шеи (trigonum cervicale (colli) anterius) ограничен сзади (т. sternocleidomastoideus), сверху - основанием тела нижней челюсти, медиально - срединной линией. Кзади от ветви нижней челюсти находится занижнечелюстная ямка ((fossa retromandibular), стенки которой образуют сзади сосцевидный отросток с грудино-ключично-сосцевидной мышцей, спереди - задний край ветви нижней челюсти, сверху - наружный слуховой проход, медиально - шиловидный отросток с начинающимися от него мышцами (шилоподъязычной, шилоглоточной и шилоязычной). В этой ямке располагается околоушная слюнная железа. Задний треугольник шеи посредством нижнего брюшка лопаточноподъязычной мышцы делится на два треугольника: лопаточно-трапециевидный (trigonum omotrapezoideum) и лопаточно-ключичный (trigonum omoclaviculare). Передний треугольник посредством двубрюшной мышцы и верхнего брюшка лопаточно-подъязычной мышцы делится на 4 треугольника: сонный (trigonum caroticum), лопаточно-трахеальный (trigonum omotracheale), поднижнечелюстной (trigonum submandibulare) и подподбородочный (trigonum submentale). В поднижнечелюстном треугольнике выделяют очень важный для челюстно-лицевой хирургии язычный треугольник . Спереди он ограничен задним краем челюстно-подъязычной мышцы, сверху - подъязычным нервом и снизу - сухожилием заднего брюшка двубрюшной мышцы. Дно треугольника образует подъязычно-язычная мышца; раздвинув волокна этой мышцы, можно быстро обнаружить язычную артерию. Между передней и средней лестничными мышцами определяется межлестничный промежуток (spatium intercalenum), в нем находятся плечевое сплетение и подключичная артерия. Кпереди от передней лестничной мышцы, в предлестничном промежутке (spatium antescalenum) проходит подключичная вена . ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО (spatium retroperitoneale ) Спереди забрюшинное пространство ограничено задней (дорсальной) частью париетальной брюшины (peritoneum parietale). Сзади — задней стенкой брюшной полости, покрытой изнутри внутрибрюшной фасцией (fascia endoabdominalis). Сверху — диафрагмой и диафрагмальной фасцией; Вниз забрюшинное пространство простирается до мыса крестца (promontorium) и пограничной линии таза (linea terminalis), где переходит в подбрюшинное пространство малого таза. Забрюшинное пространство выполнено жировой и рыхлой неоформленной соединительной тканями, в которых расположены забрюшинные органы с их сосудами, нервами и нервными сплетениями, лимф, аппаратом. (см. рис.5)  Рис.5. Схема горизонтального распила туловища через область почек (пунктиром ограничено забрюшинное пространство): 1 — восходящая ободочная кишка; 2 — брюшина; 3 — ретроперитонеальная клетчатка; 4 — поперечная мышца живота; 5 — внутренняя косая мышца живота; 6 — наружная косая мышца живота; 7 — правая почка; 8 — квадратная мышца поясницы; 9 — большая поясничная мышца; 10 — поперечно-остистая мышца; 11 — позадипочечная фасция; 12 — крестцов о-ости стая мышца; 13 — Околопочечная клетчатка; 14 — околоободочная клетчатка; 15 — предпочечная фасция; 16 — нисходящая ободочная кишка; 17 — левая почка; 18— брюшная аорта; 19 — нижняя полая вена; 20 — редуцированная брыжейка восходящей и нисходящей ободочной кишки. Различают три отдела: срединный (по Пирогову «средостение живота») и два латеральных, лежащих по сторонам от позвоночника и ограниченных с боков линией перехода париетальной брюшины с боковой на заднюю брюшную стенку.

В пределах латеральных отделов различают по 4 клетчаточных пространства. 1. Забрюшинный клетчаточный слой, или собственно забрюшинная клетчатка (textus cellulosus retroperitonealis), располагается между внутрибрюшной и забрюшинной фасциями. В наружных отделах собственно забрюшинная клетчатка более обильна и кпереди непосредственно переходит в предбрюшинную клетчатку, кнутри — в клетчатку срединного отдела 3. п., внизу — в клетчатку таза, вверху — достигает диафрагмы. 2. Околопочечное клетчаточное пространство (paranephron, s. capsula adiposa renis) ограничено листками забрюшинной фасции. Кнутри указанное пространство переходит в клетчатку, окружающую аорту и нижнюю полую вену, снаружи и сверху оно замкнуто, а внизу переходит в клетчатку, окружающую мочеточник. 3. Околомочеточниковое клетчаточное пространство (paraureteron) находится вокруг мочеточника между пред- и позадимочеточниковой фасциями, книзу оно соединяется с клетчаткой, лежащей позади мочевого пузыря. 4. Околоободочное клетчаточное пространство (paracolon) лежит кпереди и латерально от околопочечного пространства. Вверху paracolon достигает правого или левого изгибов ободочной кишки, внизу — слепой (справа) или начального отдела сигмовидной ободочной кишки (слева). Кровоснабжение Кровоснабжение органов и клетчатки осуществляется ветвями брюшной аорты: чревным стволом, верхней и нижней брыжеечными, парными почечными, нижней диафрагмальной, средней надпочечниковой и яичковой (яичниковой), поясничными артериями, между которыми образуются многочисленные коллатеральные анастомозы, играющие значительную роль при нарушениях кровообращения в брюшной полости. Они не только соединяют все ветви брюшной аорты, но и связывают их с выше- и нижележащими артериями (межреберными, верхней надчревной артерией — вверху, нижней надчревной, подвздошно-поясничной, глубокой артерией, огибающей подвздошную кость, артерией семявыносящего протока и др.— внизу). Более обильная коллатеральная сеть образуется венами, которые относятся к трем системам: нижней и верхней полым венам и воротной вене. Поэтому среди анастомотических венозных сетей в имеются каво-кавальные, порто-портальные и портокавальные анастомозы. Все перечисленные группы анастомозов имеют важное функциональное значение при нарушениях кровотока в нижней полой и воротной венах. Лимфоотток. Различают париетальныей висцеральные лимфатические узлы . К париетальным относятся поясничные лимф, узлы (nodi lymphatici lumbales), а также общие подвздошные (nodi lymphatici iliaci communes). Висцеральные лимф, узлы весьма многочисленны и лежат у чревного ствола, по ходу селезеночной и гастродуоденальной артерий, между головкой поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишкой . Из левой части собственно забрюшинной клетчатки лимфатические сосуды идут к поясничным узлам, расположенным у брюшной аорты, а из правой части этого же слоя — к тем же узлам у нижней полой вены. Иннервация. Афферентная иннервация рыхлой соединительной и жировой ткани, находящихся в нем органов, забрюшинной и внутрибрюшной фасций осуществляется чувствительными спинальными волокнами, идущими в составе превертебральных вегетативных сплетений (чревного, верхнего и нижнего брыжеечных, почечного, аортального, мочеточникового, яичкового и др.), а также в составе поясничных нервов. НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА Нижняя полая вена (лат. vena cava inferior) — большая вена, открывающаяся в правое предсердие и собирающая венозную кровь от нижней части тела. Образуется слиянием правой и левой общих подвздошных вен. Основным предназначением сосуда становится сбор отработанной крови со всего организма. Она передается напрямую в сердце. Начинается на правой переднебоковой поверхности IV-V поясничных позвонков. Она образуется путем слияния правой и левой общих подвздошных вен (vv. iliacae communes dextra et sinistra). Ее левый край соприкасается с брюшной аортой, задняя поверхность — с диафрагмой. Направляясь вверх и проходя через одноименное отверстие диафрагмы, наружная полая вена проникает в полость околосердечной сумки и попадает в правое предсердие. Впадающие в нее сосуды подразделяются на пристеночные и внутренностные вены. К пристеночным венам относятся следующие: 1) поясничные вены (vv. lumbales) в количестве четырех с каждой стороны, забирают кровь от венозных сплетений позвоночного столба, кожи и мышц спины; 2) нижние диафрагмальные вены (vv. phrenicae inferiores), сопровождают одноименную артерию и собирают кровь от нижней поверхности диафрагмы. В группу внутренностных вен входят: 1) яичковые вены (vv. testiculares), принимающие кровь от паренхимы яичка; у женщин — яичниковые вены (vv. ovaricae), обслуживающие яичники; 2) почечная вена (v. renalis), образующаяся путем слияния трех-четырех вен, выходящих из ворот почки, и собирающая кровь от жировой капсулы почки и мочеточника; 3) надпочечниковые вены (vv. supraspinales), которые образуются от слияния вен, выходящих из надпочечной железы, и берут кровь от надпочечника; 4) печеночные вены (vv. hepaticae), принимающие кровь, поступающую из системы капилляров печеночной артерии и воротной вены, при этом кровь от непарных органов брюшной полости поступает сначала в систему воротной вены, затем в печень, а оттуда по печеночным венам в нижнюю полую вену. Воротная вена (v. portae hepatis) располагается позади головки поджелудочной железы при слиянии нижней брыжеечной вены, верхней брыжеечной вены и селезеночной вены. Идя вверх и вправо к воротам печени, воротная вена попадает в толщу желудка и принимает в себя вены желудка, поджелудочной железы и привратника. Нижняя брыжеечная вена (v. mesenterica inferior) начинается в полости малого таза. В нее поступает кровь от стенок верхней части прямой кишки, сигмовидной и нисходящей ободочной кишки. Ветви нижней брыжеечной вены полностью соответствуют ответвлениям одноименной артерии. В верхнюю брыжеечную вену (v. mesenterica superior) вливаются венозные сосуды от тонкой кишки и ее брыжейки, восходящей и поперечной ободочной кишки, слепой кишки и аппендикса. К ним относятся подвздошно-ободочно-кишечная вена (v. ileocolica), правая и средняя ободочно-кишечные вены (vv. colicae dextrae et media), вены тощей и подвздошной кишки (vv. intestinales jejunales et ilii), желудочно-сальниковые вены (vv. gastroepiploicae). В селезеночную вену (v. splenica) поступает кровь от селезенки, желудка, поджелудочной железы, большого сальника и двенадцатиперстной кишки. Вся венозная кровь от стенок и органов таза попадает в общую подвздошную вену (v. iliaca communis), которая образуется при слиянии внутренней подвздошной вены (v. iliaca interna) и наружной подвздошной вены (v. iliaca externa). Сосуды, образующие внутреннюю подвздошную вену, делятся на пристеночные и внутренностные. Пристеночные ветви по две сопровождают одноименные артерии. К ним относятся верхние и нижние ягодичные вены (vv. gluteae superiores et inferiores), запирательные вены (vv. obturatoriae), латеральные крестцовые вены (vv. sacrales laterales). Все вместе они принимают кровь от мышц тазового пояса и бедра, а также частично от мышц живота. Внутренностные вены включают в себя внутреннюю половую вену (v. pudenda interna), в которую собирается кровь от промежности, наружных половых органов и мочеиспускательного канала. Мочепузырные вены (vv. vesicales), берущие кровь от мочевого пузыря, семенных пузырьков, семявыносящих протоков, предстательной железы у мужчин и влагалища у женщин (у женщин по маточным венам (vv. uterinae) оттекает венозная кровь от матки), а также нижние и средние прямокишечные вены (vv. rectales inferiores et mediae), направляющиеся к внутренней подвздошной вене от стенок прямой кишки. Анастомозируя друг с другом, сосуды образуют вокруг органов таза мочепузырное, прямокишечное, предстательное, влагалищное и маточное венозные сплетения. Список литературы. Билич, Г.Л. Анатомия человека: Медицинский атлас / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. — М.: Эксмо, 2012. — 224 c. Козлов, В.И. Анатомия человека: Учебное пособие. 3-е изд., доп. и перераб / В.И. Козлов, О.А. Гурова. — М.: Практическая медицина, 2015. — 364 c. Сапин, М.Р. Анатомия человека (с элементами физиологии) / М.Р. Сапин. — М.: Медицина, 2003. — 432 c. |