КР Безопасность жизнедеятельности. Контрольная работа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности Вариант 5 студента 1 курса

Скачать 327.58 Kb. Скачать 327.58 Kb.

|

|

Министерство образования и науки Алтайского края КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» Контрольная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Вариант № 5

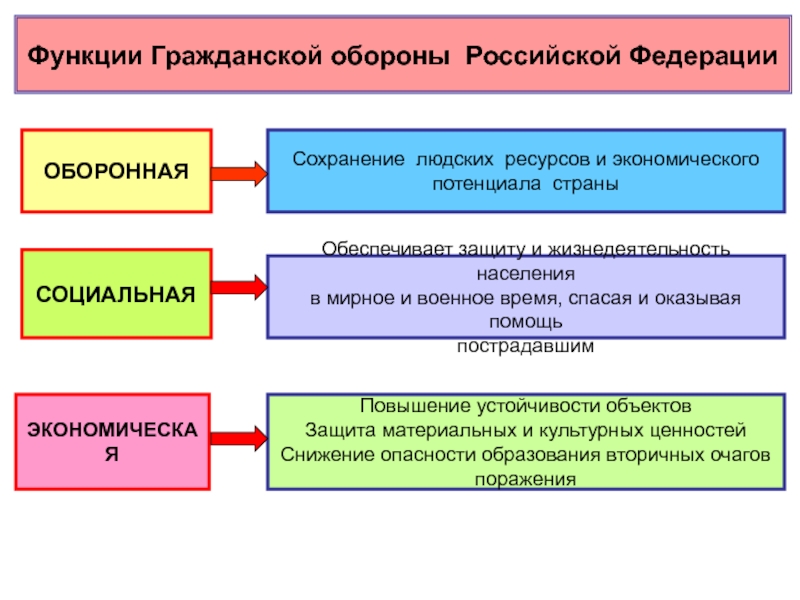

Тальменка, 2022 СодержаниеВопрос 1. Показатели негативности техносферы. Нормирование негативного фактора 3 Вопрос 2. Гражданская оборона: функции, структура, задачи 7 Вопрос 3. Оповещения и средства защиты населения 13 Практическое задание 17 Список использованных источников 20 Вопрос 1. Показатели негативности техносферы. Нормирование негативного фактораВ тех случаях, когда состояние среды обитания не удовлетворяет критериям безопасности и комфортности неизбежно возникают негативные последствия для интегральной оценки влияния опасности на человека и среду обитания и используется ряд показателей негативности. К ним относят: численность пострадавших от воздействия травмирующих факторов (для оценки травматизма в производственных условиях, кроме абсолютных показателей, используют относительные показатели частоты и тяжести травматизма [2, с. 35]. Показатель частоты травматизма Кч определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период: Kч=Tтр1000/C, (1) где С – среднесписочное число работающих. Показатель тяжести травматизма Кт характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай: Kч= Д/Tтр, (2) где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям. Для оценки уровня нетрудоспособности вводят показатель нетрудоспособности Кн = Д 1000 /С; нетрудно видеть, что Кн = Кч Кт), численность пострадавших получивших профессиональные или региональные заболевания Тз, показатель сокращения продолжительности жизни (СПЖ) при воздействии вредных факторов или их совокупности. (показателям СПЖ относят абсолютное значение СПЖ в сутках его определяют по формуле: СПЖ=((П-СПЖ)/365)*П, (3) где П – средняя продолжительность в годах); региональная младенческая смертность, определяется числом смертей детей в возрасте до года из 1000 новорожденных; материальный ущерб. Техносфера – регион биосферы, в прошлом преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств, в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям. Негативные факторы [2, с. 44]: 1 – естественные стихийных явлений; 2 – влияние производственной среды на работающего; 3 – влияние производственной среды на городскую среду (среду промышленной зоны); 4 – влияние человека (ошибочные действия) на производственную среду; 5 – влияние городской среды на человека, производственную и бытовую среду; 6 – влияние бытовой среды на городскую; 7 – влияние бытовой среды на человека; 8 – влияние человека на бытовую среду; 9 – влияние городской среды или промышленной зоны на биосферу; 10 – влияние биосферы на городскую, бытовую и производственную среду; 11 – влияние человека на городскую среду; 12 – влияние человека на биосферу; 13 – влияние биосферы на человека Методы анализа безопасности систем. Безопасность – это состояние деятельности, обеспечивающее здоровье и жизнь человека с определенной степенью вероятности. Любой объект или явление может быть представлен как системное образование. БЖД рассматривает системы, одним из элементов которых является человек. Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий, таких как аварии, пожары, взрывы и др. и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их возникновения. Чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных для человека событий, используют методы системного анализа и элементы логики [2, с. 52]. Любая опасность есть следствие некоторой причины (причин), которая в свою очередь есть следствие другой причины и т.д. Причины и опасности представляют собой сложные цепные структуры, изображения которых называют: «дерево» причин опасности, «дерево» событий, «дерево» вероятности проявления опасности, «дерево» отказов технических систем и т.д. Вероятность Р(А) любого события А определяется неравенством: 0Р(А)1 (4) Если вероятность равняется 1, то это означает, что событие А достоверно, а если вероятность равна 0, то событие А невозможно. Нормирование – это определение количественных показателей факторов окружающей среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на состояние здоровья и условия жизни населения. Нормативы не могут быть установлены произвольно, они разрабатываются на основе всестороннего изучения взаимоотношений организма с соответствующими факторами окружающей среды. В основу нормирования положены принципы сохранения постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) и обеспечения его единства с окружающей средой, зависимости реакций организма от интенсивности и длительности воздействия факторов окружающей среды, пороговости в проявлении неблагоприятных эффектов. При обосновании нормативов используется комплекс физиологических, биохимических, физико-математических и других методов исследования для выявления начальных признаков вредного влияния факторов на организм. Особое внимание уделяется изучению отдаленных эффектов – онкогенного, мутагенного, аллергенного влияния на половые железы, эмбрионы и развивающееся потомство [2, с. 68]. В зависимости от нормируемого фактора окружающей среды различают – предельно допустимые концентрации (ПДК), допустимые остаточные количества (ДОК), предельно допустимые уровни (ПДУ), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно допустимые сбросы (ПДС) и др. Предельно допустимый уровень фактора (ПДУ) – это тот максимальный уровень воздействия, который при постоянном действии в течение всего рабочего времени и трудового стажа не вызывает биологических изменений адаптационно-компенсаторных возможностей, психологических нарушений у человека и его потомства. Нормативы являются составной частью санитарного законодательства и основой предупредительного и текущего санитарного надзора, а также служат критерием эффективности разрабатываемых и проводимых оздоровительных мероприятий по созданию безопасных условий среды обитания. Вопрос 2. Гражданская оборона: функции, структура, задачиГражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности и обороноспособности страны. Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3, с. 45]. Основные функции Гражданской обороны РФ представлены на рисунке 1.  Рисунок 1 – Функции Гражданской обороны РФ К основным элементам организационной структуры ГО относятся: руководство ГО, органы управления, силы и средства, система связи и оповещения, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, эвакуационные комиссии и комиссии по устойчивости. Руководство ГО в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Государственную политику в области ГО осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом РФ на решение задач в области ГО – МЧС. Руководство ГО в федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители. Руководство ГО на территориях субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются [6, с. 28]: – Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области ГО – МЧС России; – Территориальные органы – региональные центры по делам ГОЧС, созданные в федеральных округах, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – главные управления по делам ГОЧС по субъектам РФ. Структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. Они создаются в министерствах и ведомствах. Структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые в организациях. Силы и средства ГО представлены штатными или нештатными аварийно-спасательными формированиями или службами. В установленном порядке при необходимости привлекаются Вооруженные Силы Российской Федерации. Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены следующие основные задачи гражданской обороны [1]: – обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; – предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; – проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; – проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий; – первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер); – борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих действий; – разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению; – обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий; – восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий; – срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время; – срочное захоронение трупов в военное время; – разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; – обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны должна быть в готовности к выполнению задач при любых вариантах развертывания и ведения военных действий и в условиях совершения крупномасштабных террористических актов. При этом основное внимание должно уделяться действиям в условиях локальных и региональных войн с применением различных видов оружия. Кроме того, гражданская оборона должна принимать участие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при террористических актах [6, с. 35]. В мирное время гражданская оборона выполняет задачи по созданию органов управления, подготовке сил, обучению населения, поддержанию в готовности средств защиты, планомерному накоплению ресурсов, необходимых для выполнения положенных мероприятий, созданию условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый период, проведению комплекса подготовительных мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время. В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального и регионального уровня, а также при террористических актах силы и ресурсы гражданской обороны могут привлекаться для выполнения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период) до объявления мобилизации главной задачей гражданской обороны является выполнение комплекса запланированных мероприятий, направленных на повышение готовности органов управления, сил гражданской обороны, а также организаций - исполнителей мобилизационных заданий и создаваемых на период военного времени специальных формирований к переводу на организацию и состав военного времени, а федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций - к переходу на работу в условиях военного времени. В военное время гражданская оборона проводит комплекс мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в условиях применения противником современных и перспективных средств вооруженной борьбы, в том числе и оружия массового поражения [6, с. 49]. Организационную основу гражданской обороны составляют органы управления, силы и средства гражданской обороны различных органов власти, местных административно-территориальных образований и организаций (предприятий, учреждений). Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны осуществляется всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Руководство гражданской обороной Российской Федерации осуществляет Правительство РФ. Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители. Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов местного самоуправления. Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения. Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской обороной МЧС России, которое создает территориальные органы – региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в субъектах Российской Федерации [6, с. 63]. В федеральных органах исполнительной власти для планирования, организации и контроля выполнения мероприятий гражданской обороны по решению их руководителей создаются за счет установленной численности и фонда заработной платы штатные структурные подразделения (управления, отделы, секторы, группы), специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. В организациях управление гражданской обороной осуществляют структурные подразделения или работники, специально уполномоченные на решение этих задач. Они создаются (назначаются) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Их количество в зависимости от численности работников организации. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с количеством работников свыше 200 человек назначается один освобожденный работник по гражданской обороне, а в организациях с количеством работников менее 200 человек работа по гражданской обороне выполняется одним из сотрудников по совместительству. Вопрос 3. Оповещения и средства защиты населенияСреди комплекса мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций особо важное место принадлежит организации своевременного его оповещения, которое возлагается на органы ГО. Оповещение организуется средствами радио и телевидения (рис. 2). Для того чтобы население вовремя включило эти средства оповещения, используют сигналы транспортных средств, а также прерывистые гудки предприятий [9, с. 35].  Рисунок 2 – Способы оповещения Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий и сигналы транспортных средств означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, надо немедленно включить теле- и радиоприемники и слушать экстренное сообщение местных органов власти или штаба ГО, Все дальнейшие действия определяются их указаниями.  Рисунок 3 – Оповещение при ЧС При аварии на химически опасном объекте содержание информации может быть следующим (рис. 3): «Внимание! Говорит штаб ГО. Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с выливом СДЯВ – аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении населенного пункта Знаменка. В связи с этим населению, проживающему на улицах Некрасова, Кузнечная, Заводская, необходимо находиться в помещениях. Провести дополнительную герметизацию своих квартир и домов. Населению, проживающему на улицах Заречная, Зеленая и Ямская, немедленно покинуть жилые дома и выйти в расположение Лысой горы. О полученной информации сообщить соседям. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями штаба ГО». После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, например, о надвигающейся угрозе радиоактивного или бактериологического заражения. И в этих случаях будет передано краткое сообщение о порядке действий и правилах поведения. Защита населения в чрезвычайных ситуациях – одна из главных задач гражданской обороны. Объем и характер защитных мероприятий определяются особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной обстановки, которая может сложиться в результате, химического, бактериологического (биологического) и других видов заражения. Защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени организуется и осуществляется в соответствии с определенными принципами, основными из которых являются [9, с. 58]: 1. Постоянное руководство проведением мероприятий по защите населения со стороны советских органов, руководителей министерств, ведомств и объектов народного хозяйства. 2. Мероприятия по защите населения заблаговременно планируются и проводятся по всей территории страны во всех городах, населенных пунктах и на всех объектах народного хозяйства. 3. Защита населения планируется и проводится дифференцирование с учетом политического, экономического и оборонного значения экономических районов, городов и объектов народного хозяйства. 4. Мероприятия по защите населения планируются и проводятся во взаимодействии с мероприятиями, проводимыми Вооруженными Силами РФ. 5. Мероприятия по защите населения планируются и осуществляются в комплексе с планами экономического и социального развития республики, края, области, города и объекта народного хозяйства. Под режимом защиты понимается применения средств и способов защиты людей, предусматривающий максимальное уменьшение возможных случаев заражения, отравления либо облучения людей и наиболее целесообразные их действия в зоне поражения. Способами и средствами защиты населения являются [10, с. 78]: – своевременное оповещение населения; – мероприятия противорадиационной и противохимической защиты (ПР и ПХЗ); – укрытие в защитных сооружениях; – использование средств индивидуальной защиты; – использование средства защиты органов дыхания; – использование средства защиты кожи; – проведение эвакомероприятий (рассредоточения и эвакуации населения из городов в загородную зону). Помимо этого организуется и проводится всеобщее обязательное обучение населения способам защиты. Также проводится защита продовольствия, сооружений на системах водоснабжения и водозаборов на подземных источниках воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, радиационная, химическая и бактериологическая разведка, установление режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объектов, а также дозиметрический и лабораторный (химический и бактериологический) контроль. Планируются профилактические противопожарные, противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, спасательные и неотложные аварийно - восстановительные работы (СНАВР) в очагах поражения, санитарная обработка людей, обеззараживание техники, одежды, обуви, территории и сооружений. Практическое заданиеДействия по оказанию первой помощи при проникающих ранениях брюшной полости Первая помощь при закрытом или открытом ранении живота способна защитить пациента от тяжелых последствий травмы. Оказание первой помощи при ножевом ранении в живот должно быть строго последовательным, ведь оно может спасти человеку жизнь. То же самое касается закрытых и огнестрельных ранений. Алгоритм оказания первой помощи при проникающих ранениях в брюшную полость: 1. Как только обнаружен человек с проникающим ранением живота, следует оценить, приедет ли «скорая помощь» в течение получаса. Если «скорая помощь» приедет в течение 30 минут, то следует ее вызвать, после чего приступить к оказанию первой помощи. Если «скорая помощь» не приедет в ближайшие полчаса, то следует начать оказывать первую помощь, после чего самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшую больницу на любом транспорте. 2. Приступая к оказанию первой помощи, человеку с проникающим ранением в брюшную полость нельзя давать пить, и есть, даже если он настоятельно просит. Для утоления жажды можно только смачивать губы водой или давать пострадавшему прополоскать рот. 3. Если человек без сознания, следует запрокинуть его голову назад и повернуть набок, поскольку именно в такой позиции воздух сможет свободно проходить в легкие, а рвотные массы будут удаляться наружу, не угрожая закупорить дыхательные пути. 4. В процессе оказания помощи нельзя вводить обезболивающие препараты человеку с проникающим ранением живота. 5. Если в ране находится какой-либо предмет (нож, топор, гарпун, вилы, стамеска, гвоздь, арматура и т.д.), ни в коем случае не вытаскивайте его, поскольку это может привести к дополнительным повреждениям внутренних органов и, соответственно, к смерти пострадавшего человека в течение короткого промежутка времени (5-20 минут). Можно только попробовать аккуратно обрезать предмет, оставив торчать из раны небольшую часть – 10 см над кожей. Если обрезать или укоротить иными способами предмет в ране невозможно, то следует оставить его в таком виде. 6. Предмет в ране следует зафиксировать, чтобы он не двигался и не смещался в процессе транспортировки или перемене положения тела пострадавшего. С целью фиксации инородного предмета в ране нужно взять длинный кусок перевязочного материала, например, бинты, марли или любую ткань (разорванная одежда, простыни и т.д.). Если перевязочный материал короткий, следует связать несколько кусков в один, чтобы получить полоску не менее 2 метров длины. Затем полоску перевязочного материала накинуть на предмет, торчащий из раны, ровно посередине, чтобы образовалось два длинных свободных конца. Данные концы перевязочного материала плотно обмотать вокруг предмета и завязать друг с другом. Обмотанный таким образом несколькими слоями перевязочного материала предмет будет хорошо зафиксирован. 7. После фиксации инородного предмета в ране следует придать пострадавшему сидячее положение с согнутыми в коленях ногами. В такой позе пострадавшего укутывают одеялами и транспортируют сидя. 8. Если в ране отсутствует какой-либо предмет, но наружу выпали внутренние органы, ни в коем случае не пытайтесь вправить их. Не засовывайте в брюшную полость выпавшие органы, поскольку это может повлечь очень быструю смерть пострадавшего от шока. В такой ситуации следует аккуратно собрать все выпавшие органы в чистую тряпочку или в пакет и приклеить его скотчем или пластырем к коже в непосредственной близости от раны. При этом внутренние органы нельзя прижимать и придавливать. Если приклеить пакет или тряпочку с органами к коже нечем, то следует изолировать их от внешней среды другим способом. Вокруг органов следует наложить валики из бинтов или ткани. Затем поверх валиков следует сделать повязку, не придавливая и не прижимая выпавшие органы. 9. После наложения повязки или фиксации выпавших органов необходимо придать человеку сидячее положение с полусогнутыми ногами, положить на рану холод и укутать пострадавшего одеялами или одеждой. Транспортировать в сидячем положении. 10. Пока человек не будет доставлен в больницу, следует смачивать выпавшие органы водой, чтобы они были постоянно влажными. Если допустить пересыхание выпавших органов, то их придется удалять, поскольку они отомрут. 11. Если в ране отсутствует какой-либо предмет, то следует наложить чистую повязку из стерильного бинта, марли или просто ткани. Для этого 8-10 слоев марли или бинта или кусочек ткани в два сложения накладывают на рану, чтобы они ее полностью закрыли. После чего приматывают марлю или ткань к телу. Если примотать марлю или ткань к телу нечем, то можно просто приклеить их к коже скотчем, лейкопластырем или клеем. 12. На повязку при наличии возможности приложить холод в виде льда в пакете или ледяной воды в грелке. После наложения повязки следует придать пострадавшему сидячее положение с полусогнутыми в коленях ногами, и укрыть его одеялами или одеждой. Транспортировать пострадавшего следует в положении сидя. Пока человек с проникающим ранением в брюшную полость не будет доставлен в больницу, категорически нельзя его поить, кормить и вводить обезболивающие препараты. Оказание первой помощи при проникающем ранении живота должно быть быстрым, четким. Движения – аккуратные, размеренные, не слишком интенсивные. Оказывающий помощь должен помнить, что категорически запрещено допускать чрезмерного сдавливания при выпадении внутренних органов. Список использованных источниковФедеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 17.04.2022) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/ (дата обращения 21.12.2022) Алексеенко, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Природные и техногенные факторы. Учебное пособие / В.А. Алексеенко. – М.: Феникс, 2021. – 270 c. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология / С.В. Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. – М.: КноРус, 2019. – 400 c. Буянов, В. М. Первая медицинская помощь / В.М. Буянов. – М.: Медицина, 2019. – 192 c. Быкадоров, В. А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности. Учебное пособие / В.А. Быкадоров, Ф.П. Васильев, В.А. Казюлин. – М.: Юнити-Дана, 2020. – 640 c. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Я.Д. Вишняков. – М.: Academia, 2018. – 192 c. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – Москва: Машиностроение, 2022. – 456 c. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие / Г.В. Пачурин и др. – М.: Феникс, 2019. – 400 c. Поленов, Б. В. Защита жизни и здоровья человека в XXI веке. Восемь основных источников опасности для человечества / Б.В. Поленов. – М.: Группа ИДТ, 2020. – 720 c. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – М.: Академия, 2019. – 320 c. Тимофеева, С. С. Введение в безопасность жизнедеятельности / С.С. Тимофеева. – М.: Феникс, 2020. – 336 c. |