Реферат по истории. Контрольная работа по дисциплине История Тема 17

Скачать 2.05 Mb. Скачать 2.05 Mb.

|

|

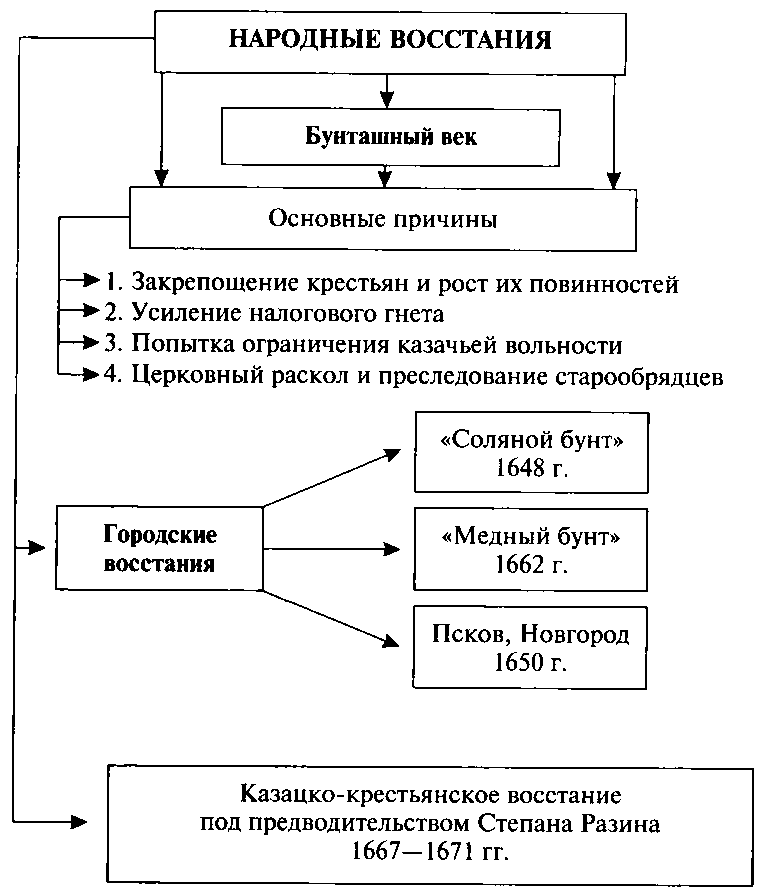

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Контрольная работа по дисциплине «История» Тема 17. Городские восстания «Бунташного века»: причины возникновения, ход и результаты. Роль городских восстаний на развитие государства и общества. Выполнил: к-т 121 учебной группы ряд. вн. службы Д. Н. Свиридов Проверил: к.и.н. С.Л. Воронцов Иваново 2022 СОДЕРЖАНИЕ Содержание 2 Введение 3 Основная часть 5 Городские восстания «Бунташного века»: причины возникновения, предпосылки. 5 Основные события и результаты восстаний XVII века. 8 Роль городских восстаний на развитие государства и общества. 15 Заключение 17 Список литературы и интернет-источников 18 Приложения 19 Введение Каждую эпоху истории нашей страны можно рассматривать и оценивать, изучая вклад видных деятелей, войн, восстаний и других событий повлиявших на развитие страны. XVII век начался с восстания Хлопка и войны под предводительством Ивана Болотникова и завершился стрелецкими волнениями. Народные волнения охватывали огромные территории, а во время городских бунтов восставшие становились хозяевами столицы. Борьба с обеих сторон была ожесточенной, порой принимая характер гражданской войны. Однако бунтовщики не имели продуманного плана действий, запаса оружия для сражений, часто преследовали узкосословные интересы, были разобщены и не дисциплинированы. Общей чертой народных волнений XVII в. являлись ярко выраженные царистские иллюзии. Взбунтовавшиеся за редким исключением не помышляли о действиях против царской особы, и уж тем более против самого института монархии. Повезло России, что в бунташный век страной правил спокойный, незлобный и уравновешенный правитель. Не всегда, правда, удавалось проявить Алексею Михайловичу «Тишайшему» доброту и снисхождение, но все, же последствия при другом правителе могли быть куда более кровавыми и тяжкими. Народный гнев был направлен против бояр, думных людей, воевод, а у самодержца, наоборот, искали защиты против "изменников". К царю обращались с челобитными, просили его наказать корыстных людей и поставить вместо них честных слуг. Соляной бунт (1648 г.), Медный бунт (1662 г.), Чумной бунт (сентябрь 1771 г.), Разинщина (май 1670 г.) и другие городские волнения, были вызванные вполне определенными непродуманными действиями власти. Эти действия приводили народ к возмущению и, соответственно, к попыткам поиска правды. Актуальность изучения данной темы для становления будущего офицера МЧС России заключается в том, что образованный человек должен знать историю своей страны, в том числе период царствования императора Алексея Михайловича. Цель исследования – изучить роль городских восстаний на развитие государства и общества. Задачи исследования: Изучить теоретический материал и обозначить причины народных восстаний в XVII веке. Рассмотреть и проанализировать основные события XVII века. Определить последствия и значение «бунташного» века для будущего страны. Объект исследования: причины и роль восстаний в развитие общества и государства. Предмет исследования: историческое значение «бунташного» века во время правления Алексея Михайловича. Городские восстания «Бунташного» века: причины возникновения, предпосылки. Ко второй половине 17 века крепостничество вступило в стадию своего зенита. Вслед за изданием Уложения 1649 года усилилась тенденция к самораскрепощению крестьян – стихийно и принимавшее порой угрожающее размеры бегство их на окраины: в Заволжье, Сибирь, на юг, в места казачьих поселений, возникших еще в 16 веке и теперь ставших центрами концентрации наиболее активных слоев несвободного населения. Государство, стоявшее на страже интересов господствующего класса феодалов, организовывало массовые розыски беглых и возвращало их прежним владельцам. В 50–60-х годах 17 века неудачные опыты казны, война России с Речью Посполитой за воссоединение Украины с Россией, усугубили назревавшее недовольство. Уже проницательные современники ясно видели существенные черты нового. «Бунташный век» – такою оценку давали они своему времени. В самом начале этого века страну потрясла первая Крестьянская война, достигшая наивысшего подъема в 1606–1607 гг., когда во главе восставших – крестьян, холопов, городской бедноты – встал Иван Исаевич Болотников. С большим трудом и немалым напряжением сил феодалы подавили это массовое народное движение. Однако за ним последовали: выступление, возглавленное монастырским крестьянином Балашом; волнения в войсках под Смоленском; более 20 городских восстаний, прокатившихся в середине века по всей стране, начиная от Москвы (1648 г.); восстания в Новгороде и Пскове (1650 г.); «медный бунт» (1662 г.), местом действия которого вновь становится столица, и, наконец, Крестьянская война Степана Разина. Причины народных восстаний в XVII веке. Соляной бунт, 1648г. В середине XVII в. вырос налоговый гнет. Казна испытывала потребность в деньгах как на содержание разраставшеюся аппарата власти, так и в связи с активной внешней политикой (войны со Швецией, Речью Посполитой). По образному выражению В. О. Ключевского, «рать заела казну». Правительство царя Алексея Михайловича увеличило косвенные налоги, подняв в 1646г. цену на соль в 4 раза. Однако увеличение налога на соль не привело к пополнению казны, так как платежеспособность населения была подорвана. Налог на соль был отменен уже в следующем 1647 г. Было решено взыскать недоимки за три последних года. Вся сумма налога падала на население «черных» слобод, что вызывало недовольство горожан. В 1648 г. оно вылилось в открытое восстание в Москве, названное «Соляным бунтом». Псковское восстание, 1650 год. Псковское восстание 1650 года - одно из городских восстаний на Руси в середине XVII века, произошедшее в Пскове. Причиной восстания послужил быстрый рост цен на хлеб, из-за осуществлявшихся в то время крупных закупок зерна для исполнения обязательством русского правительства поставить Швеции зерно в счёт компенсации за перебежчиков с территорий, уступленных шведам по Столбовскому миру 1617 года. Медный бунт, 1642 год. В XVII веке в Московском государстве не было собственных золотых и серебряных рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и полушки. Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала огромных расходов. Чтобы найти деньги на продолжение войны, А. Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные деньги по цене серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. За 6 рублей серебром давали 170 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали. Соловецкий бунт, 1668-1676 годы. Причиной восстания послужили присланные из Москвы в 1657 году новые служебные книги. Решением совета соборных старцев эти книги были запечатаны в монастырской казённой палате, а богослужение продолжали производить по старым книгам. В 1666-1667 годах соловляне написали царю пять челобитных в защиту старых обычаев. 23 июля 1667 года власти назначили настоятелем монастыря сторонника реформ Иосифа, но он был изгнан из монастыря, а настоятелем был избран архимандрит Никанор, что было воспринято московскими властями как открытый бунт. В 1667 году состоялся Большой Московский собор, осудивший старообрядчество. Восстание под предводительством Степана Разина, 1670-1671 годы. Одной из причин восстания является то, что срок сыска беглых крестьян стал бессрочным, проявлялся чрезмерный феодальный гнет. Ещё одной причиной было усиление централизованной власти, введение соборного уложения 1649 г. Вполне возможно, что непосредственной причиной войны стало общее ослабление экономики страны в результате затяжной войны с Речью Посполитой и Османской империей за Украину. Увеличивается государственный налог. Начинается эпидемия моровой язвы и массовый голод. Стрелецкий бунт, 1682 год. Недовольство стрельцов назревало долгое время в течение царствования Фёдора Алексеевича. После создания полков нового строя отношение к стрельцам у власти стало меняться. Теперь они рассматривались не столько как элитные военные части, сколько как своего рода городская полиция. Казна была пуста, и жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно, с большими задержками. Кроме того, старшие командиры стрелецкого войска (сотники и полковники) часто злоупотребляли своим положением: удерживали в свою пользу часть стрелецкого жалования, заставляли стрельцов выполнять хозяйственные работы в своих имениях и т. п. 27 апреля 1682 года царь Фёдор Алексеевич умер и Пётр (сын второй жены Алексея Михайловича) был провозглашён царём. Но такой расклад пришёлся не по душе царевне Софье Алексеевне и она решила воспользоваться недовольством стрельцов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, опираясь на клан Милославских, и на ряд бояр. Предпосылки: Смутное время. Оно закончилось после подавления восстания Ивана Болотникова и проведения Земского собора, который выбрал нового царя, Михаила Романова. Но в ходе Смутного времени Русское государство было разорено и потрясено до самых основ, так что всё это стало одной из основных причин начала Бунташного века. Оформление крепостного права. Крестьяне окончательно стали собственностью помещиков, то есть фактически рабами, что, разумеется, вызвало народное недовольство. Как известно, крепостное право просуществовало в России до середины XIX века, пока его не отменил Александр II. Боярский произвол. Многие бояре за спиной царя принимали важные решения, которые порой приводили к экономическим проблемам. Эти проблемы, в свою очередь, становились очередной причиной событий Бунташного века, как, например, Соляной бунт. Оформление сословия посадских людей. Горожане были прикреплены к определённым посадам, в которых они проживали, что ограничило их свободу. Увеличение налогов. Причём как прямых, так и косвенных. Оно происходило постепенно, но неуклонно. Ограничение казачьей вольницы. Попытки властей покуситься на казачьи свободы всегда воспринимались в штыки, и в конце концов они вылились в восстание Степана Разина. Расширение территории государства. Началось активное освоение Сибири и Поволжья, что требовало большого количества ресурсов и опять-таки вызывало экономические проблемы. Многие люди также не желали переселяться в Сибирь. Соборное уложение 1649 года. Оно изменило многие законодательные нормы, что было положительно воспринято далеко не всем населением. Вывод: таким образом, причины поражения восставших носили общий характер. Стихийность, отсутствие четкой программы действий и отсутствие четкой конечной цели у восставших стали общими причинами поражения. Этот век стал периодом перехода от старого к новому, поэтому было огромное накопление всякого рода противоречий. Основные события и результаты восстаний в XVII веке. Соляной бунт. Непосредственным поводом к восстанию послужила неудачная делегация москвичей к царю 1 июня 1648 года. Когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря, большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя и подала ему челобитную, направленную против влиятельных сановников. Одним из главных пунктов челобитной было требование созыва Земского Собора и утверждения на нём новых законодательных актов. Боярин Морозов приказал стрельцам разогнать толпу. «Крайне возмущенный этим народ схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу его величества». На следующий день горожане ворвались в Кремль и, не поддаваясь уговорам бояр, патриарха и царя, вновь пытались вручить челобитную, но бояре, разорвав челобитную в клочья, бросили её в толпу челобитчиков. В Москве разразилось восстание, город оказался во власти разъяренных горожан. Толпа громила и убивала «изменников» бояр. 2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. Народ ворвался в Кремль, требуя выдачи начальника Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением и полицейской службой Москвы, думного дьяка Назария Чистого -- инициатора соляного налога, боярина Морозова и его шурина окольничего Петра Траханиотова. Восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. 2 июня был убит Чистой. Царю пришлось пожертвовать Плещеевым, который 4 июня был выведен палачом на Красную площадь и растерзан толпой. Одним из главных своих недругов восставшие считали главу Пушкарского приказа окольничего Петра Тихоновича Траханиотова, которого народ считал «виновником незадолго перед этим наложенной на соль пошлины». Опасаясь за свою жизнь, Траханиотов бежал из Москвы. 5 июня царь Алексей Михайлович приказал князю Семёну Романовичу Пожарскому догнать Траханиотова. «И видя государь царь во всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую досаду, послал от своего царьского лица окольничево князь Семена Романовича Пожарсково, а с ним 50 человек московских стрельцов, велел Петра Траханиотова на дороге сугнать и привесть к себе государю к Москве. И окольничей князь Семен Романович Пожарской сугнал ево Петра на дороге у Троицы в Сергееве монастыре и привез ево к Москве связана июня в 5 день. И государь царь велел ево Петра Траханиотова за ту их измену и за московской пожег перед миром казнить на Пожаре». Морозова царь отстранил от власти и 11 июня отправил в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Не участвовавшие в восстании дворяне воспользовались движением народа и 10 июня потребовали от царя созыва Земского собора. В 1648 году восстания произошли также в Козлове, Курске, Сольвычегодске и других городах. Волнения продолжались до февраля 1649. Псковское восстание. Спекуляция ценами на хлеб во Пскове вызвала резкий протест со стороны преимущественно малоимущей прослойки городского населения - крестьян, городской бедноты и мелких ремесленников. Волнения начались в 20-х числах февраля. Уже 26-28 февраля, получив от царя отказ на просьбу об отправке хлеба в другую страну, восставшие, состоявшие в основном из мелких торговцев, ремесленников, стрельцов и городской бедноты громили дворы зажиточных купцов, православного духовенства и городской знати, схватили и заключили под стражу представителей шведского монарха, находившихся в городе. К концу марта - началу апреля восставшие полностью захватили власть, арестовав всех представителей городской власти, создав свои органы -- мирской сход, а также Земскую избу. Свои требования восставшие изложили на бумаге, которая была подана царю в Москву 12 мая. В ней восставшие излагали ряд требований по реформам городского самоуправления и выражали недовольство произволом местных чиновников и шведских представителей. В ответ, во Псков был послан карательный отряд под предводительством князя Ивана Хованского. Однако восставшие закрыли городские ворота, обстреляли приближающиеся войска из артиллерии и во время вылазки захватили часть царского обоза. Более 3 месяцев простоял Хованский под стенами Пскова. Восставшие делали постоянные вылазки и беспокоили его отряд, делая попытки сжечь выстроенные им временные жилища и препятствуя наводке моста через реку. Приход царского войска обострил и без того натянутые отношения в лагере восставших между городской беднотой, крестьянами, восставшими военными, ремесленниками с одной стороны и духовенством, зажиточными купцами, чиновниками с другой. Медный бунт. Простой народ был возмущен безнаказанностью бояр. 25 июля (4 августа) 1662 года на Лубянке были обнаружены листы с обвинениями в адрес князя И. Д. Милославского, нескольких членов Боярской думы. Объектом всеобщей ненависти стали те же самые люди, которых обвиняли в злоупотреблениях во время Соляного бунта, и точно так же, как четырнадцать лет тому назад, толпа напала и разгромила дом гостя Шорина, собиравшего «пятую деньгу» во всем государстве. Позже несколько тысяч москвичей двинулись в загородную резиденцию царя - село Коломенское. Царь Алексей Михайлович, не ожидавший подобного, вышел на крыльцо Коломенского дворца и попытался успокоить толпу, потребовавшую выдать на расправу наиболее ненавистных бояр. Как пишет современник событий, восставшие «били с царем по рукам» и «держали его за платье, за пуговицы». Пока шли переговоры, посланный царем боярин И. Н. Хованский тайно привел в Коломенское верные правительству стрелецкие полки. Войдя в царскую резиденцию через задние хозяйственные ворота Коломенского, стрельцы жестоко расправились с восставшими. Погибло более 7 тыс. москвичей. Однако правительство вынуждено было принять меры для успокоения масс, была прекращена чеканка медных денег, которые вновь заменялись серебряными. Восстание в Москве 1662 г. было одним из предвестников новой крестьянской войны. Соловецкое восстание. 3 мая 1668 царским указом для приведения в повиновение непокорной обители на Соловки было послано стрелецкое войско. Стрельцы под командованием стряпчего Игнатия Волохова высадились на Соловецком острове 22 июня, однако встретили решительный отпор. Первые годы осада мятежного монастыря велась слабо и с перерывами, так как правительство рассчитывало на мирное разрешение сложившейся ситуации. В летние месяцы правительственные войска (стрельцы) высаживались на Соловецких островах, пытались блокировать их и прервать связь монастыря с материком, а на зиму съезжали на берег в Сумский острог, причем двинские и холмогорские стрельцы распускались на это время по домам Летом 1672 года И. А. Волохова сменил воевода К. А. Иевлев, войско было увеличено до 725 стрельцов. Такое положение сохранялось вплоть до 1673 года. К 1673 году правительству стало известно, что мятежный монастырь стал прибежищем для уцелевших участников разгромленных отрядов Степана Разина включая атаманов Ф. Кожевникова и И.Сарафанова, что стало причиной более решительных действий. В сентябре 1673 года на Белое море прибыл воевода Иван Мещеринов с указаниями начать активные военные действия против мятежников, включая обстрел стен монастыря из пушек. До этого момента правительство рассчитывало на мирное разрешение ситуации и запрещало обстрел монастыря. Царём было гарантировано прощение каждому участнику восстания, добровольно явившемуся с повинной. Рано наступивший в октябре 1674 года холод вынудил Ивана Мещеринова отступить. Осада снова была снята и войска отправлены на зимовку в Сумский острог. В период 1674-1675 стрелецкое войско было удвоено. До конца 1674 года монахи, остающиеся в монастыре, продолжали молиться за царя Алексея Михайловича. 7-го января 1675 года (28-го декабря 1674 г. старого стиля), на сходке участников восстания было принято решение не молиться за царя-"ирода". Насельники монастыря, не согласные с таким решением, были заключены в монастырскую тюрьму. Это решение означало полный разрыв с правительством. В конце мая 1675 года Мещеринов явился под монастырем с 185 стрельцами для разведки. Летом 1675 года военные действия усиливаются и с 4 июня по 22 октября потери только осаждавших составили 32 человека убитыми и 80 человек ранеными. Мещеринов окружил монастырь 13 земляными городками (батарями) вокруг стен, стрельцы начали вести подкопы под башни. В августе прибыло пополнение в составе 800 двинских и холмогорских стрельцов. На этот раз Мещеринов решил не уходить с островов на зиму, а продолжать осаду и зимой. Однако защитники монастыря отстреливались и наносили правительственным силам большие потери. Подкопы были завалены при вылазке отряда защитников монастыря. 2 января (23-го декабря старого стиля) 1676 года отчаявшийся Мещеринов сделал неудачный приступ к монастырю; штурм был отбит, погибло 36 стрельцов во главе с ротмистром Степаном Потаповым. Восстание Степана Разина. Весной 1670 г. С. Т. Разин начал новый поход на Волгу. Этот поход имел открыто антиправительственный характер. В нем приняли участие крепостные крестьяне, казачество, посадское население, мелкие служилые люди, бурлаки, работные люди. Наряду с русскими и украинцами в походе участвовали многие представители народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва и др. Среди народа распространились «прелестные (от слова "прель- ставших: истреблять воевод, бояр, дворян, приказных людей, «изменников вывалить и мирских кравапивцев вывалить». Как писал один иностранец - современник событий, С. Т. Разин «повсюду обещал уничтожение рабства, освобождение от ига.... бояр или дворян...» Среди восставших был силен наивный монархизм. Крестьяне верили в доброго царя. Распространялся слух, что вместе с С. Т. Разиным на Москву идут якобы сын царя Алексея Михайловича - Алексей (умерший в 1670 г.) и опальный патриарх Никон. Весной 1670 г. С. Т. Разин овладел Царицыном. Чтобы обеспечить свой тыл, летом того же года разницы заняли Астрахань, черный люд которой открыл восставшим ворота города. Армия восставших двинулась вверх по Волге. Без боя сдались Саратов и Самара. Надо отметить, что разинцы в духе того времени не щадили своих противников - пытки, жестокие казни, насилие «сопровождали» их действия во время походов. На время затянувшейся осады Симбирска приходится наивысший подъем движения. Восстание охватило громадную территорию -- от низовьев Волги до Нижнего Новгорода и от Слободской Украины до Заволжья. Осенью 1670 г. царь Алексей Михайлович произвел смотр дворянского ополчения, 30-тысячная армия двинулась на подавление восстания. В октябре 1670 г. осада Симбирска была снята, 20-тысячное войско С. Т. Разина разбито, а сам руководитель восстания, тяжелораненый, был вывезен в Кагальницкий городок. Зажиточные казаки обманом захватили С. Т. Разина и выдали его правительству. Летом 1671 г. мужественно державшийся во время пыток С. Т. Разин был казнен на Красной площади в Москве. Отдельные отряды повстанцев сражались с царскими войсками до осени 1671 г. Стрелецкое восстание, «Хованщина». Стрельцы, которых в Москве было более 20 тысяч, уже давно проявляли недовольство и своенравие. Сторонники бояр Милославских (родственников первой жены Алексея Михайловича) начали агитацию против «незаконно» избранного Петра I (сына Алексея Михайловича от второй жены Н.К. Нарышкиной) и рода Нарышкиных, распространились слухи об убийстве больного царевича Ивана V Алексеевича (сына Алексея Михайловича от первого брака с М.И. Милославской). 15 мая стрельцы и солдаты заняли Кремль и в течение 15-17 мая расправились со сторонниками Нарышкиных и теми, кого они считали повинными в злоупотреблениях властью - А.С. Матвеевым, И.М. Языковым, Долгорукими, Г.Г. Ромодановским. Москва оказалась во власти стрельцов. Боярско-дворянская верхушка постаралось ликвидировать распри между собой и удовлетворить требования восставших. Иван был провозглашен первым царем, Петр - вторым, регентшей стала царевна Софья Алексеевна. Особой жалованной грамотой правительство подтвердило и расширило права и привилегии московских стрельцов. Вначале (до 26 мая) стрельцов поддерживали холопы, посадские люди, крестьяне. Программа восставших, помимо требований об улучшении материального положения и прекращении злоупотреблений начальников, и приказной администрации, предусматривала приход к власти «добрых» правителей, которые должны удовлетворять стрелецкие запросы через выборных, отчитывающихся на общих сходках - «кругах». 26 мая с коллективным челобитьем к правительству обратились и холопы, требовавшие ликвидации своей зависимости, но правительство, опираясь на стрельцов, жестоко расправилось с холопами. Пользуясь ослаблением правительства, стрельцы пытались воздействовать на его политику в своих интересах. Ввиду обострения обстановки в Москве правительство Софьи в середине сентября направилось под защиту стен Троице-Сергиевой лавры и стало собирать здесь ополчение дворян. Стрельцы и солдаты строили планы похода на лавру, истребления царской фамилии и бояр и провозглашения царем князя И.А. Хованского, раздавали оружие горожанам. Но нерешительность стрельцов, споры и разногласия между умеренной и радикальной группировками стрельцов, привели к поражению Хованщины. Последствия «Соляного бунта». Царь пошёл на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и созван Земский собор для принятия нового Соборного Уложения. Впервые за долгое время Алексей Михайлович самостоятельно решал основные политические вопросы. 12 июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем внёс некоторое успокоение в среду восставших. Видные бояре звали стрельцов себе на обеды с целью загладить бывшие конфликты. Выдав стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены 3 июля. 22 октября 1648 года Морозов вернулся в Москву и вновь присоединился к правительству, однако столь большой роли в управлении государством он уже не играл. Псковское восстание было не единственным в русском государстве в то время. Крестьянские восстания терзали северо-западные уезды и продолжались до февраля 1651. И хотя армии Хованского удалось захватить и подавить похожее по причинам восстание в Новгороде, царский отряд был измотан и слаб. К тому же не прекращались волнения и в пригородах Пскова. В самой Москве были обеспокоены нараставшим напряжением со Швецией, могущее привести к новой войне. Поэтому летом 1650 года царское правительство вынуждено было созвать Земский собор, на котором были обещаны некоторые уступки восставшим. Представители Земского собора во главе с епископом Коломенским Рафаилом прибыла в Псков 17 августа. Однако к их приезду власть в городе захватили представители городской верхушки, а попытка городских низов поднять новое восстание 20 августа оказалась неудачной. 25 августа в городе была установлена власть воевод. В октябре руководители Псковского восстания 1650 года были арестованы, подвергнуты пыткам и сосланы. «Медный бунт» был выступлением городских низов. В нем приняли участие ремесленники, мясники, пирожники, крестьяне пригородных сел. Из гостей и торговых людей «к тем ворам не пристал ни один человек, еще на тех воров и помогали, и от царя им было похваление». Несмотря на беспощадное подавление бунта, он не прошел бесследно. В1663 г. по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Жалования всяких чинов служилым людям опять стали выплачивать серебряными деньгами. Медные деньги изъяли из обращения, частным лицам было велено их переплавить на котлы или приносить в казну, где за каждый сданный платили 10, а позже еще меньше - 2 деньги серебром. По замечанию В.О. Ключевского, «Казна поступила как настоящий банкрот, заплатила кредиторам по 5 копеек или даже по 1 копейки за рубль». Итоги Соловецкого восстания: Несмотря на постоянную, круглосуточную осаду, подкопы и обстрелы, правительственным войскам так и не удалось проникнуть за стены монастыря. В январе 1677 года мятежников покинул чернец Феоктист, который сразу же отправился к царским войскам. Именно он и сообщил, как незаметно проникнуть внутрь монастыря. Ночью первого февраля пятьдесят стрельцов тихо проникли сквозь небольшое тайное отверстие (окошко для ношения воды) в сушильную комнату монастыря. Далее солдаты открыли ворота и пустили остальную часть войск. Во дворе 30 мятежников пытались отразить атаку, но безуспешно - бой был неравным. Интересно, что к этому дню за стенами обители монахов практически не осталось - часть их покинула дом самовольно, а часть была изгнана. Несколько священнослужителей было заключено в тюрьму при монастыре - их выпустили на свободу правительственные войска. Таким образом, Соловецкое восстание прекратилось. В результате его было казнено около 30 мятежников, остальные же была отправлены в тюрьмы. Масштабы расправы над восставшими в восстании под предводительством Степана Разина были огромны, в некоторых городах было казнено более 11 тысяч человек. Разина четвертовали. Всего было уничтожено более 110 тысяч повстанцев. Разинцы не добились своей цели: уничтожения дворян и крепостного права. Но восстание Степана Разина показало, что русское общество было расколото. Достижение компромисса оказалось невозможным. Последствием стрелецкого бунта являлась победа правительства. После казни 17 сентября ряда Хованских и стрелецких выборных, а также обещания амнистии восставшие заявили о покорности правительству. Хованщина вызвала отклики в ряде городов и сел европейской части России (Смоленск, Казань, Астрахань, Переяславль, село Ильинское) и в Сибири. Режим правления Софьи Алексеевны при номинальном царствовании Петра I и Ивана V, установленный в результате стрелецкого бунта, продлился 7 лет, до сентября 1689 года, когда в результате обострения конфронтации между повзрослевшим Петром и Софьей последняя была отстранена от власти. Вывод: "Соляной бунт" был вызван недовольством политикой правительства Б.И. Морозова; городские восстания в Пскове и Новгороде случились вследствие резкого повышения цен на хлеб; "медный бунт" вызвал финансовый кризис, а Соловецкое восстание - реформа патриарха Никона. Кульминацией же народных выступлений стало восстание под предводительством С. Т. Разина. Причинами поражения выступлений были их стихийный характер. Людьми управляло недовольство, злость, отчаяние и страх, а этого было мало для победы. Зачастую у восставших даже не было чёткого плана действий, между восставшими группами возникали разногласия, что конечно же не укрепляло их отряды. У людей не было силовой поддержки (армии) и оружия. В ходе борьбы за окончательную централизацию государства против местного управления правительство жестоко подавляло любое проявление своеволия. Таким образом, восстания, произошедшие в XVII веке не имели успеха. Роль городских восстаний на развитие государства и общества. XVII века историки называют "бунташным" из-за множества народных выступлений и бунтов, которые происходили в это столетие. Народные восстания охватили огромные массы податного населения. Кроме того, выступления не ограничивались столицей, а происходили по всей России (прилож.1). Восстания внесли свою роль в изменение порядков в стране и в её развитие, поэтому назовем основные изменения и события, которые произошли благодаря восстаниям: Конец царствования династии Рюриковичей: после смерти Ивана Грозного, на трон претендовали два его сына – Фёдор и Дмитрий. Малолетний царевич Дмитрий погиб в 1591 году в Угличе, а в 1598 году умирает «слабоумный» Фёдор; Время правления «неприрождённых» государей: Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский; В 1613 году на Земском соборе был избран новый царь – Михаил Романов. С этого момента начинается эпоха правления династии Романовых; 1645 году после смерти Михаила Фёдоровича на трон поднимается его сын – Алексей Михайлович, который за мягкий характер и доброту был прозван «Тишайшим царём»; Конец XVII века характеризуется настоящей «чехардой» престолонаследия: после смерти Алексея Михайловича его старший сын Фёдор взошел на престол. Но после шести лет правления он умирает. Наследники Иван и Пётр были малолетними, и фактически управление большим государством переходит к их старшей сестре – Софье; После ряда восстаний, голода и неспокойных лет правления «не законных, а выборных» царей, правление первых Романовых знаменуется относительным «успокоением»: войны практически не велись, внутри страны проводились умеренные преобразования; Во время правления Алексея Михайловича церковь, ранее независимая, стала подчиняться государству и платить налоги; К событиям XVII века относится и реформа Патриарха Никона, которая ввела изменения в проведении церковных обрядов, привела к расколу в православной церкви, появлению движения старообрядцев и в дальнейшем жестокому подавлению инакомыслия; Господствующее положение занимал феодальный уклад. При этом проявлялись первые зачатки капитализма; Произошло оформление крепостного права: крестьяне – это собственность помещика, которая могла продаваться, покупаться и передаваться по наследству; Усиление роли дворянства: дворянин не мог быть лишен поместья; Городское население было признано особым сословием: с одной стороны, оно было независимым, а с другой – прикреплено к городам (посадское население) и вынужденное платить «тягло» – денежные и натуральные повинности; Увеличение прямых налогов; Ограничение казачьей вольности; В 1649 году издается Соборное Уложение – главный свод законов, который касается всех отраслей и сфер государственного управления от хозяйства до государственного устройства; Экономика страны держится на сельском хозяйстве; Освоение новых территорий в Сибири, Поволжье и на южных границах государства. Некоторые особенности пугачевского восстания (прилож.2): Иначе исхода стихийного протеста против произвола властей и помещиков ожидать было нельзя: вооруженные чем попало толпы восставших не могли противостоять полкам хорошо вооруженной и обученной регулярной армии. Отметим некоторые особенности пугачевского движения. Главными из них были попытки преодолеть стихийность средствами, заимствованными из государственного управления: при новом императоре Петре III были установлены те же порядки, что и при царском дворе в Петербурге. В этих действиях Пугачева четко обозначилась цель движения: его лидеры должны были занять место казненных дворян и представителей царской администрации. Призыв к полному истреблению дворян, которых фактически предавали смерти без суда и следствия, нанес огромный ущерб развитию национальной культуры, поскольку была истреблена наиболее образованная часть общества. Другая особенность заключается в том, что восставшие сознательно и под влиянием стихии разрушения полностью или частично уничтожили 89 чугуноплавильных и медеплавильных заводов, общая стоимость которых, по мнению фабрикантов, безусловно преувеличена, составляет 2716 тысяч рублей. Разграблены были дворянские гнезда Европейской России, охваченной крестьянской войной. Вывод: таким образом в России в XVII в. сформировался особый, отличный от общеевропейского тип общества, который можно определить как самодержавно-государственно-крепостнический. Помимо самодержавия и крепостного права, его сущностной чертой была гипертрофированная роль государства, в жесткой зависимости от которого находились не только непосредственные производители, но и представители господствующего класса. В этот период в развитии страны проявились две основные тенденции: усиление централизации государственной власти и утверждение внешнеэкономических методов принуждения, выразившиеся в ужесточении крепостного права. В силу особой роли государства в жизни русского общества все и вся подчинялись верховному носителю власти — царю-самодержцу. Заключение Крестьянские войны в России создали и развили традиции борьбы с бесправием и угнетением. Они также сыграли свою роль в истории политического и социального развития России. Обычно, оценивая эти события, историки отмечают, что крестьянские войны нанесли удар по крепостному строю и ускорили торжество новых капиталистических отношений. В то же время часто забывается, что войны, охватившие огромные пространства России, привели к уничтожению широких масс населения (а также многих крестьян, значительного числа дворян), расстроили хозяйственную жизнь во многих регионах и оказали тяжелое влияние на развитие производительных сил. Насилие и жестокость, в полной мере проявленные противоборствующими сторонами, не могли решить ни одной из насущных проблем социально-экономического развития. Вся история крестьянских войн и их последствий-ярчайшее подтверждение блестящей оценки Пушкина: "Состояние всей области, где бушевал пожар, было ужасно. Не дай Бог увидеть русский бунт-бессмысленный и беспощадный. Те, кто замышляет невозможные перевороты в нашей стране, либо молоды и не знают нашего народа, либо это жестокосердые люди, у которых чужая головушка, а своя шея-копейка. Что такое крестьянские войны? Справедливое крестьянское наказание для угнетателей и крепостных? Гражданская война в многострадальной России, во время которой русские убивали русских? "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Каждый раз дает свои ответы на эти вопросы. Кажется, что любое насилие может породить насилие еще более жестокое и кровавое. Безнравственно идеализировать бунты, крестьянские или казачьи восстания (как, кстати, и в нашем недавнем прошлом), а также гражданские войны, потому что порожденные неправдой и алчностью, несправедливостью и ненасытной жаждой богатства, эти бунты, бунты и войны сами приносят насилие и несправедливость, горе и разорение, страдания и реки крови... Список литературы и интернет-источников Буганов Емельян Пугачев. М., 1990. Иир истории (Россия в XVII веке). Москва, 1989. Буганов В. И. Разин и разинцы. М., 1995. Буганов В. И. "Розыскное дело" Степана Разина/ / История Отечества. 1994, №1. Бусов К. Московская летопись 1584-1613. Москва, 1961. Великие государственные деятели России, изд. Киселева А. В. М., 1996. Зайчкин И. А., Почкарев П. П. Русская история от Екатерины Великой до Александра II. Москва, 1994. Зуев М. Н. История России. М., 1998. История России с древнейших времен до 1861 г./Под ред. Павленко Н. И. М., 1998. Интернет-источники Ссылка на сайт: Бунташный век в истории России // [Электронный ресурс] URL:https://studfile.net/preview/6338000/page:15/ Ссылка на web-страницу: Бунташный век кратко// [Электронный ресурс] URL: https://2mir-istorii.ru/sobytiya-srednii-veka/759-buntashnyy-vek.html Приложение Приложение 1. Таблица по Бунташному веку  Приложение 2. Иллюстрация «Восстание Пугачева»  |