Социология - Социальные действия. социология. Контрольная работа По дисциплине Социология Тема 3 Социальные действия г. СанктПетербург 2022 год Оглавление

Скачать 174.27 Kb. Скачать 174.27 Kb.

|

|

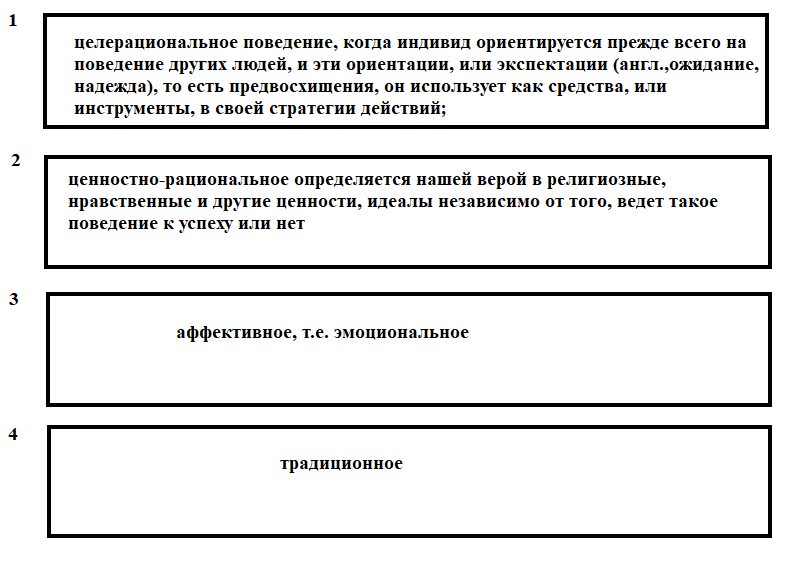

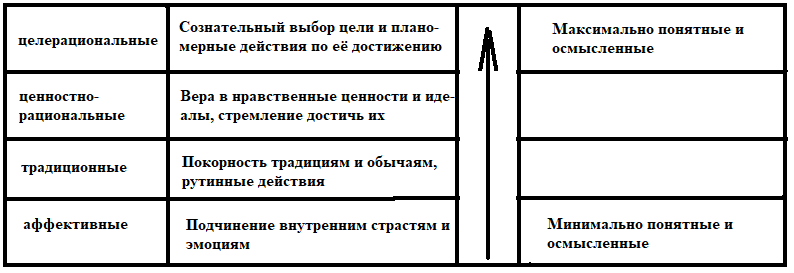

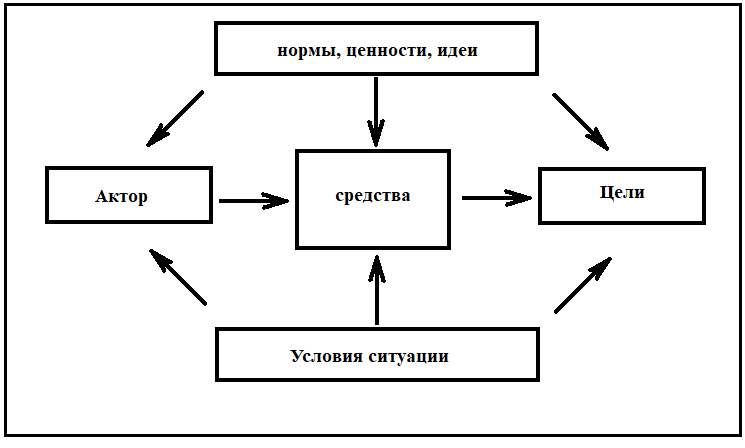

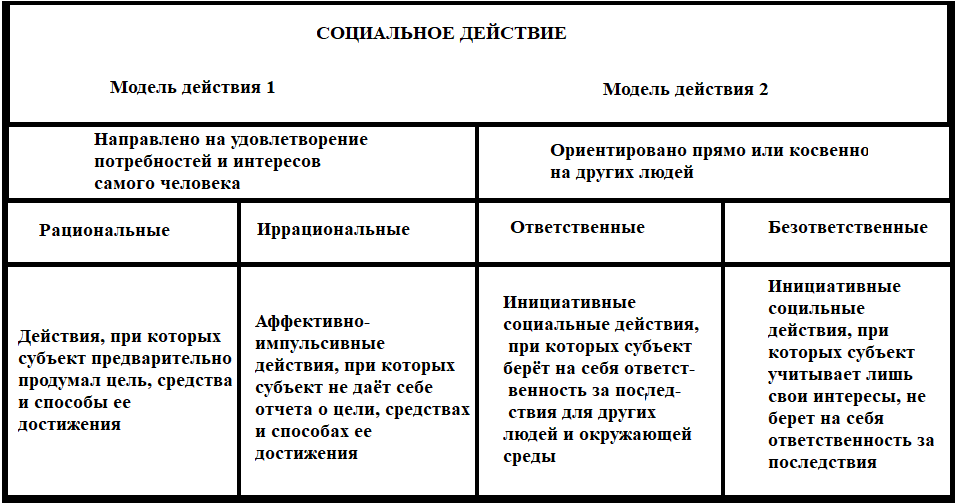

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ) ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Контрольная работа По дисциплине: «Социология» Тема 3 Социальные действия.  г. Санкт-Петербург 2022 год ОглавлениеВведение. Социология и социальные действия. 4 Персоналии. Теория социального действия. 4 Глава 1. Действие и социальное действие. 8 Глава 1.1. Типология и характер действия. 9 Глава 1.2. Структура и субъект социального действия. Функциональное содержание действия. 12 Глава 1.3. Социальное взаимодействие. 15 Глава 2. Признаки социального действия. Направленность действия. 20 Глава 3. Коммуникативное действие как вид социального действия. 23 Глава 4. Практические примеры действий и социальных действий. 25 Заключение. Значимость изучения социологии. 29 Список литературы: 33 «Великий вопрос жизни – как жить среди людей». А.Камю «В мире мудрых мыслей». Москва. «ОЛМА -Пресс». 2000 год. Стр. 49 «Человек осужден быть свободным; выброшенным в мир, он отвечает за все свои действия». Ж.П.Сартр «В мире мудрых мыслей». Москва. «ОЛМА -Пресс». 2000 год. Стр. 48 «Действия не всегда приносят счастье; но не бывает счастья без действия». Б. Дизраэли А. Борохов. Энциклопедия афоризмов. Москва. АСТ. 2004 год. Стр. 126 «В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно». Э. Фромм А. Борохов. Энциклопедия афоризмов. Москва. АСТ. 2004 год. Стр. 497 Введение. Социология и социальные действия.Персоналии. Теория социального действия.Социология (от лат. «societas» - общество и греч. «logos» - учение) – наука о формах и изменениях совместной жизни людей, а также животных и растений. Социология является наукой о социальном, будь то всеобщая, основополагающая социальная наука или наука частная; как система она охватывает социальные образования и социальные процессы; исследует всю совокупность общественных явлений, таких, как народ, сословие, племя. Союзы мужчины и женщины, род, семья, брак, различные виды общественных образований, их основы, формы, развитие, их возникновение и исчезновение. [3, стр. 431]. Данная наука об обществе изучает социальные институты и социальные отношения, структуры, взаимодействия и коллективное поведение организованных групп людей. Как наука оформилась в конце 19 века. У истоков развития социологии как науки стояли такие видные учёные как: - Давид Эмиль Дюркгейм - (15.04. 1858 - 15.11. 1917; французский социолог и философ, основатель социологической школы и предшественник структурно–функционального анализа); - Максимилиан Карл Эмиль Вебер - ( 21.04.1864 г. - 14.06.1920г.; немецкий социолог, философ, историк, политический экономист); - Карл Генрих Маркс - (05.05.1818 г. - 14.03.1883 г.; немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, лингвист, общественный деятель, историк); - Георг Зиммель - (01.03.1858 г.- 28.09.1918 г.; немецкий философ и социолог, один из главных представителей поздней «философии жизни»); - Роберт Эзра Парк – (14.02.1864 – 07.02.1944 г.; американский городской социолог, считающийся одной из самых влиятельных фигур в ранней американской социологии); - Флориан Витольд Знанецкий - (15.01.1882 г. – 23.03.1958г.; польско-американский философ и социолог, один из представителей гуманистической социологии); - Макивер (Макайвер) Роберт Моррисон – (17.04.1882 г. – 15.06.1970 г.; американский социолог, политолог и педагог, один из крупнейших представителей антипозитивизма в социологии); - Хоманс Джордж Каспер – (11.08.1910 г. – 29.05.1989 г.; американский социолог, представитель бихевиористской социологии, профессор Гарвардского университета, президент Американской социологической ассоциации, автор теории социального обмена); - Парсонс Толкотт - (13.12.1902 г. - 08.05.1979г.; представитель американской социологической теории, глава школы структурного функционализма, один из создателей современной теоретической социологии); - Смолл Альбион Вудбери - (11.05.1854 г. – 24.03.1926 г.; американский социолог и педагог. Сыграл важную роль в создании и развитии социологической науки и профессии социолога в Соединённых Штатах, считается фактическим «отцом» американской социологии); и другие ученых. Социологи используют методики наблюдения, опросы и интервью, статистический анализ, контрольные эксперименты и другие способы изучения. [4, стр. 1802], [5, стр. 426], [6]. Функционал социальной системы осуществляется благодаря определенным связям составляющих ее элементов. В качестве таковой выступают социальные связи, компонентами которой являются различные виды социальных контактов, социальные действия и взаимодействия, социальные отношения, социальный контроль, социальные институты и социальные организации. Социальные изменения в обществе протекают в результате целенаправленной деятельности людей, которая состоит из отдельных социальных действий и взаимодействий. Как правило, разрозненные действия редко могут привести к значительным социальным и культурным изменениям. Таким образом, значительные социальные изменения происходят в процессе совместных действий людей, которые не разрознены, а, наоборот, однонаправлены, взаимно сопряжены. Изучение социальных действий и взаимодействий, хотя и является необходимым, но оно только подготавливает исследователя к изучению интересующих его социальных отношений, и наиболее важное значение приобретает изучение сущностей социальных отношений. Социальные взаимодействия осуществляются на различной основе. В настоящее время ряд видных социологов считают, что эти основы, придающие социальным взаимодействиям определенные окраску и содержание, и делающие из них социальные отношения, являются общечеловеческой ценностью. Таким образом, содержание и смысл социальных отношений зависят от того, как соединяются во взаимодействиях потребность в ценностях и завладение ими. [7, стр. 572] Каждая социальная общность, каждое общество в той или иной мере подтверждены социальным конфликтам. Это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Заметное место в межнациональных отношениях занимают национально-этнические конфликты. Это конфликты на основе борьбы за права и интересы этнических и национальных групп. Трудности, возникающие при гашении и локализации конфликтов, требуют тщательного анализа всего конфликта, установления его возможных причин и последствий. [8, стр. 275] Теория социального действия — одно из основных направлений в социологии, восходящее к М. Веберу, который и разработал данное понятие. По его теории, социальное действие – всё человеческое поведение, когда и поскольку действующий индивид придаёт ему субъективный смысл, ориентируясь при этом на поведение других индивидов (поэтому, например, инстинктивная реакция не будет социальным действием). [5] Действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер) сводится к невмешательству или к терпеливому принятию, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей или ориентируется на него. [6] Следует различать два следующих понятия: «поведение» и «действие». Если поведение — это ответная реакция организма на внутренние или внешние раздражители (оно может быть рефлекторным, неосознанным или намеренным, осознанным), то действие — это только некоторые виды поведения. Цель данной работы - проанализировать существующие действия в социуме как таковые, социальные связи, рассмотреть виды социальных связей, дать им характеристику, определить понятие социального процесса, состоящего из отдельных действий индивидов, связанных между собой в сложнейшие цепи и системы, дать характеристику социального конфликта, возникающего в результате каких-либо социальных действий и взаимодействий, изложить взгляды и концепции видных учёных-социологов по данной теме. Глава 1. Действие и социальное действие.М.Вебер ввёл в научный оборот термин «социальное действие». Учёный был последовательным сторонником методов антипозитивизма, утверждая, что для исследования социальных действий лучше подходит не чисто эмпирический, но «объясняющий», «интерпретирующий» метод. В рамках основанной на нём концепции понимающей социологии учёный пытался не только рассмотреть то или иное социальное действие, но также распознать цель и смысл происходящего с точки зрения вовлечённых индивидов. Ядро научных интересов Вебера составляло изучение процессов перехода общества от традиционного к современному: рационализации, секуляризации, «расколдовывания мира».[11] Вебер определяет действие как таковое, вне зависимости от того, проявляется оно явно (например, в форме агрессии) или скрыто внутри субъекта (например, терпеливости) в качестве такого поведения, с которым субъект связывает субъективно полагаемый смысл. Социальным действие становится только в том случае, если по действующему (им) лицу (лицам) и сценарию соотносится с действием другого лица (лиц) и ориентировано на него. Социальное действие коммуникативно и опирается на ожидаемое поведение других людей, имеет мотивацию. Мотив действия у Вебера – это комплекс субъективных значений, представляющихся действующему лицу адекватной основой поведения, интерпретируя те или иные действия, сообразуя понимание происходящего со здравым смыслом. Данную позицию имеет смысл считать корректной или субъективно приемлемой. Интерпретация, основывающаяся на индуктивных обобщениях, имеющая интерсубъективный характер, считается казуально адекватной. Данная концепция показывает вероятность прогнозирования наступления события при определенных, интерпретирующихся субъектами, условиях и тем же порядком. При этом применимы статистические методы, измеряющие степень корреляции событий или устойчивости связи повторяющихся явлений. Глава 1.1. Типология и характер действия.Вебер определяет четыре типа действия:  Нет четкой границы в типах социального действия. Они размыты, могут быть комбинированными или иметь общие элементы. Указанные четыре типа социального действия представляют собой континуум, то есть непрерывный ряд, социальную среду, свойства и характеристики которой непрерывно изменяются. Но в данной схеме типы действия расположены по мере роста рациональности в действиях снизу вверх. Реальное социологическое действие человека включает в себя два или более вида действия: в нем возможны как целерациональные, так и ценностно-рациональные, аффективные или традиционные моменты поведения. № 1 (целерациональное действие) представляет собой максимальный интерес для социологов и выступает своеобразным мерилом, с которым сравниваются прочие действия индивидуумов, выявляя степень социологической выраженности. № 2 (ценностно-рациональное действие) также представляет интерес для социологов, но в меньшей степени, чем № 1, так как в большей или меньшей степени такой тип действия не предрасположен к прогрессу. № 3 (аффективное действие) и № 4 (действие, основанное на традиции) социологи практически не проявляют интереса. Первое как носящее ярко выраженный эмоциональный аспект, второе – как не проявляющее изменений в социуме и носящее «механический» характер. По мере убывания рациональности в действиях поступки становятся всё менее понятными, цели менее ясными, а средства – менее определенными. При сопоставлении целерационального типа действия, имеющего ориентацию на успех и программу в достижении цели, ценностно-рациональный тип действия не имеет данных ориентиров, но имеет смысл и ориентацию на других. У аффективного и традиционного типов действия нет цели, стремления к успеху, мотива, смысла, ориентации на других, вследствие этого - отсутствие социального результата в действиях и, соответственно, они не могут быть названы социальными действиями. Как указывал Вебер, социальное действие – узкий сегмент реальности, крайний случай человеческих поступков или идеальный тип действия. Однако, социологу необходимо давать оценку действия, исходя из идеального действия как мерила, применяя масштаб, с помощью которого соизмеряется всё многообразие реальных поступков и рассматривая только те, которые подвластны методам социологии. Вебер выделил шесть уровней понимания сути действия: от вполне рациональных действий (человек осознаёт свои цели) до совершенно непонятных, понимание которых возможно только методом психоанализа: Типы действия по характеру действия:  Целерациональное действие наиболее прагматично по своему смысловому значению, понятийно по смысловой структуре. Такое действие предполагает осознанный и свободный выбор. Целе–рациональное действие по смысловому значению вполне экономично, так как, при наличии готовности действовать, даже при наличии рисков и ответственности за действия, имеет свободу выбора средств действия, цели и мотивацию, всё же полагается на ориентации другого, что можно назвать «разумным риском». Традиционное действие – действие, совершаемое в силу привычки, автоматически и имеющее в своей основе воспитание в семье, глубоко усвоенные социальные образцы поведения, перешедшие в привычки. Непонятным и непрогнозируемым выступает аффективное действие, где неясны и непонятны ни цели, ни средства, действие совершается «под настроение», в порыве чувств, когда эмоции руководят разумом, что не имеет, в своём значении, природы социального действия. Согласно М. Веберу, целенаправленное действие настолько рационально, что для его понимания нет необходимости в психологе, и представляет интерес, в плане исследования, только для социолога. А вот аффективное действие можно понять только с помощью психолога, так как индивидуальные реакции, субъективные симпатии и антипатии лишены смыслового значения – они импульсивны. Социолог, по Веберу, использует их как данные, влияющие на социальное действие, но не входящие в него. [9, стр. 602-603] Глава 1.2. Структура и субъект социального действия. Функциональное содержание действия.Социальные действия — это определенная система поступков, средств и методов, используя которые, индивид или социальная группа стремятся изменить поведение, взгляды или мнение других индивидов или групп. Основой социального действия выступают контакты, без них не может зародиться желание вызвать определенные реакции индивида или группы, изменить их поведение. М. Вебер определяет социальное действие как осознанное поведение человека, имеющее мотив и цель, в котором он соотносит свои смыслы этого действия со смыслами действия других людей. В этом определении очень важна ориентация на другого человека, так как она составляет характерную черту не просто действия, а действия социального. Социальное действие, по Веберу, может быть ориентировано на прошедшее, настоящее или будущее поведение людей. Оно может быть местью за прошлые обиды, защитой от настоящей или грядущей опасности. Субъект социального действия обозначается термином «социальный актор». Акторы оказывают влияние на социальную действительность, вырабатывая стратегию своих действий. Стратегия заключается в выборе целей и средств их достижения. По Толкотту Парсонсу (американская социологическая школа структурного функционализма): Деятельность — процесс, выражающийся в целесообразном изменении и преобразовании человеком своего мира и сознания, включающий цель и средства реализации цели, сам процесс достижения цели и достигнутый результат. Поведение — система взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с целью реализации определённой функции и требующих его взаимодействия с окружающей средой. В поведении формируются и проявляются личность человека, особенности его характера, темперамента, его потребности, вкусы; обнаруживаются его отношения к предметам.  Социальный актор всегда действует в рамках конкретной ситуации с ограниченным набором возможностей, и потому не может быть абсолютно свободным. Но его действия, в силу того что они по своей структуре являются проектом, то есть планированием организации средств по отношению к еще не реализованной цели, имеют вероятностный, свободный характер. Актор может отказаться от цели или переориентироваться на другую цель, хотя и в рамках своей ситуации. Конечный успех во многом зависит от правильности выбора средств и метода действия. Структура социального действия обязательно включает в себя следующее: два компонента: - субъективную мотивацию индивида (субъекта) или группы (субъектов), вне которой вообще нельзя говорить ни о каком действии; и - ориентацию на других лиц, которую Вебер назвал ожиданием или же аттитюдом (анг. «отношение») и без которого действие не является социальным; необходимые элементы: 1) актора; 2) потребность актора, выступающую непосредственным мотивом действия; 3) стратегия действия (осознанная цель и средства ее достижения); 4) индивид или социальная группа, на которых ориентировано действие; 5) конечный результат (успех или неудача). В зависимости от функционального содержания действия подразделяются на: - репродуктивные действия, действия, главная цель которых заключается в сохранении и поддержании нормального функционирования конкретного социального института (социальный контроль); - социальное отрицание, действия, направленные на упразднение каких-то элементов общественной жизни (критика существующих недостатков); - и социальное творчество, действия, направленные на созидание новых форм социальных отношений и развитие общественного сознания (изобретательская и рационализаторская деятельность). В зависимости от способа достижения желаемого все действия, направленные на изменение поведения людей, разделяются на два вида: - негативноепринуждение чаще всего проявляется в виде приказов и запрещений нежелательного поведения (манипуляция); - и позитивное убеждение, которое основывается на действии таких средств, которые вызывают желательное поведение индивида или группы без применения угроз и репрессий (актуализация).[10,12]. Глава 1.3. Социальное взаимодействие.Социальное взаимодействие — это систематически устойчивое выполнение каких-то действий, которые направлены на партнера для того, чтобы вызвать определенную (ожидаемую) ответную реакцию с его стороны, которая, в свою очередь, вызывает новую реакцию воздействующего. Поэтому любое взаимодействие классифицируется как универсальный обмен – словами, жестами, материальными предметами, деньгами, знаками и т.д. Отличие взаимодействия от социального действия в том, что взаимодействие – это система действий, по крайней мере, двух индивидов либо двух групп, или индивида и группы (обмен действиями), а социальное действие – это действие одного индивида или группы, цель которых изменить только поведение, взгляды другого индивида или группы. Социальная интеракция (взаимодействие) – это встречно направленные действия двух или более акторов, ориентированные на то, что партнер соотносит свои действия не только с настоящими, но и с прошлыми и будущими действиями партнера. Социальное взаимодействие имеет две стороны: - объективную, имеющую связи, независимые от людей, но обусловливающие и контролирующие содержание и характер взаимодействия между этими людьми; - и субъективную, когдасознательное отношение индивидов друг к другу основано на взаимном ожидании соответствующего поведения. Таким образом, структура социальноговзаимодействия состоит из следующих элементов: - индивид или социальные группы, совершающие определенные действия; - изменения, произошедшие в социальной общности или обществе в целом в результате этих действий; - влияние перемен на других индивидов данной социальной общности или общества; - обратная реакция этих индивидов. Социальное взаимодействие подразделяется на три вида: - физическое (рукопожатие, передача вещи), - вербальное (словесное), - невербальное (жесты, мимика, телодвижения). Кроме того, виды социального взаимодействия можно выделить, исходя из системы ролей и статусов, на основе которых оно строится. Поэтому иная типология социального взаимодействия складывается на основе выделения сфер общества: экономическая, политическая, религиозная, семейная и иные, в которых индивиды выступают как обладатели ролей и статусов. Социальные взаимодействия, как и контакты, бывают, в зависимости от нахождения контактирующих субъектов, бывают непосредственные и опосредованные. Но все они взаимодействуют на базе скоординированных, взаимообязывающих связей. Различают также три основные формы взаимодействия: - кооперацию (сотрудничество индивидов или групп в решении задачи); - конкуренцию (борьбу за достижение цели); - и конфликт(столкновение взаимодействующих субъектов (индивидов, групп, обществ), который может перерасти в вооруженную борьбу). Эти формы выражают способ, с помощью которого участники взаимодействия достигают своих целей. При рассмотрении понятия «взаимодействие» необходимо также остановиться на рассмотрении взаимодействий, возникающих на основе определенной системы зависимостей, которые существуют между индивидами вне зависимости от того, осознают ли индивиды их наличие или нет. Подробное изучение такого рода взаимодействий дает возможность исследовать структуры и процессы, возникающие в результате действия индивидов. Рассмотрение зависимости очень важно для социологии, так как ее анализ позволяет определить основу установления законов. На основе социальных взаимодействий между субъектами зарождаются социальные отношения, то есть устанавливаются относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидами и социальными группами. Они в отличие от взаимодействий, четко разделяются по смыслу и содержанию: любовь и ненависть, выполнение обязательств и выгодный обмен. Как следствие социальных действий возникают социальные отношения - система нормированных взаимодействий между партнерами по поводу чего-то, связывающего их (предмет, интерес и т.д.). В отличие от социального взаимодействия, социальные отношения – это устойчивая система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). Необходимо отметить, что не тождественны и понятия социальная зависимость и социальные отношения. Социальная зависимость является только элементом социальных отношений, она полностью не раскрывает их сущность. Социальные отношения – это сложная система, которая состоит не только из системы зависимостей, возникающей между партнерами по поводу связующего звена и их характера зависимостей. Социальные отношения могут возникать и между людьми, которые контактируют только опосредованно, даже не знающими о существовании друг друга, за счет институциональных учреждений более широких общностей. В системе отношений можно выделить следующие элементы: - субъекты связи – два индивида, или две социальные группы, либо индивид и социальная группа; - связующее их звено, которым может быть какой-нибудь предмет, интерес, общая ценность, создающие основу отношения; - определенная система обязанностей и долженствований или установленных функций, которые обязательно должны выполнять партнеры по отношению друг к другу. Существуют следующие виды общественных отношений: - экономические, - политические, - социальные, и духовные. Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и регулируются механизмом социального контроля. [7, стр. 568-573]. Глава 2. Признаки социального действия. Направленность действия.В дальнейшем понятие социального действия разрабатывалось прежде всего социологами, придерживающимися социально-атомистических ориентаций (Знанецкий, Хоманс, Макайвер и др.), Парсонс же, напротив, стремился соединить понятие социального действия с представлением об иерархии социальных систем, организующих и контролирующих социальное действие индивидов. Парсонс рассматривал четыре основных уровня организации социального действия (или уровня систем действия): Уровень биологического организма; Уровень личности; Уровень социальной системы; Уровень культурной системы. Протекание действия на каждом уровне связано с решением четырёх функциональных проблем: «поддержанием образца», сохранением самотождественности системы, достижением цели, интеграцией и адаптацией.[5] В проблематике социального действия выделяются следующие признаки: - нормативность (зависит от общепринятых ценностей и норм); - волюнтаричность (то есть связь с волей субъекта, обеспечивающей некоторую независимость от окружающей среды); - наличие знаковых механизмов регуляции. Любое социальное действие представляет собой систему, в которой можно выделить следующие элементы: 1. субъект действия, воздействующий индивид или общность людей; объект действия, индивид или общность, на которых направлено действие; средства (орудия действия) и методы действия, с помощью которых осуществляется необходимое изменение; 4. результат действия — ответная реакция индивида или общности, на которых было направлено действие Социальные действия — это всегда преднамеренные комплексы поступков. Они связаны с выбором средств и направлены на достижение определённой цели — изменения поведения, установок или мнений других индивидов или групп, которое удовлетворяло бы определённые потребности и интересы воздействующих. Поэтому конечный успех во многом зависит от правильности выбора средств и метода действия. Социальные действия — это определённая система поступков, средств и методов, используя которые, индивид или социальная группа стремятся изменить поведение, взгляды или мнение других индивидов или групп. Основой социального действия выступают контакты, без них не может зародиться желание вызвать определённые реакции индивида или группы, изменить их поведение. Социальные действия имеет также определенную направленность:  Глава 3. Коммуникативное действие как вид социального действия.Также следует указать на разработки Юр. Хабермаса по теории одного из видов социального действия - коммуникативного действия. Данные разработки являются прямым продолжением работ М. Вебера. Хабермас выделил в современной социальной теории четыре идеальных типа социального действия: Стратегическое действие – действие, направленное на достижение эгоистических целей с учётом поведения одного или более индивидов. Это действие является частично рациональным, т.к. человек выбирает наиболее эффективный способ достижения собственной цели. Люди в данном случае рассматриваются как средства или препятствия в достижении эгоистических целей. Центральное понятие – принятие решения на основе сознательного выбора между различными вариантами. Данный тип действия восходит к Аристотелю и обычно называется телеологическим. На этой самой распространенной модели основаны теории принятия решений и теории игр в экономике и социальной психологии. Нормативное действие – это поведение, которое основано на нормах и ценностях, которые разделяются в данной группе. Центральным аспектом в данном случае выступает следование нормам. Рациональность данного действия заключается в том, что людям необходимо просчитывать объективные последствия своих действий с точки зрения принятых норм. Ожидания участников имеет не когнитивный характер (в смысле прогноза того или иного события), а нормативный (участники ожидают определённого поведения, основанного на норме). Данная модель восходит к Дюркгейму и Парсонсу; на ней основана теория ролей. Драматургическое действие – действие по созданию имиджа, в основе которого лежит самовыражение человека. Иными словами, это действие по представлению самого себя окружающим. Человек в данном действии раскрывает свою индивидуальность. Ключевое понятие данной модели – самопрезентация, то есть некая игра, стилизация выражения собственных желаний перед лицом другого. Драматургическое действие разработано в работах Ирвина Гофмана. Коммуникативное действие – действие в согласии с другими участниками для достижения совместной цели. В основе концепта – понятие интерпретации. Коммуникативное действие относится к взаимодействию как минимум двух субъектов, которые стремятся к взаимопониманию и достижению согласия по поводу самой ситуации действия. Особое значение имеет язык как средство коммуникации. Данная модель в социологии разрабатывалась так же Мидом и Гарфинкелем. [6] Глава 4. Практические примеры действий и социальных действий.Некоторые действия не подпадают под категорию социальных. Например, пошел дождь, и все прохожие раскрыли зонтики. Здесь нет ориентации на других людей, а мотивация обусловлена климатом, но не реакцией и поведением других людей. Если в обществе распространено ценностно-рациональное действие как массовый случай, то в общественном сознании должны преобладать чувства долга, патриотизма, добродетели или религиозной преданности. Мусульмане всего мира устремляются в период хаджа к древнейшей святыне верующих; выполняют ежедневную пятикратную молитву, обращаясь в сторону храма. Православное паломничество на Святую землю или в Серафимо-Девеевский монастырь – еще один пример ценностно-рационального действия. С одной стороны, такое действие характеризует моменты духовного подъема, связанные, например, с защитой родины от иноземных захватчиков, освободительными движениями, религиозными войнами. С другой стороны – оно напоминает традиционное действие, как в случае хаджа или паломничества, либо аффективное, как в случае героического поступка. Что такое духовный кризис? Что делают некоторые люди, когда у них заводятся «лишние» деньги? Смысл жизни им представляется в замене хорошего автомобиля на лучший, богатой дачи на еще более роскошную виллу, шикарной женщины на еще более неотразимую. Демонстративное расточительство не имеет под собой никакой целерациональной основы. Выбившись «из грязи в князи», они стремятся поразить воображение ближних, вызвать у них зависть. Хотя и в этом случае мы наблюдаем ценностно-ориентированное поведение, но высшие ценности здесь вытеснены низшими. Это и есть признак духовного кризиса. Таким образом, само по себе господство в обществе ценностно-рационального действия не гарантирует отсутствия в нем глубокого духовного кризиса. Все дело в том, какие именно это ценности – высшие или низшие. Ценностно-рационально поступает только тот, кто, не считаясь с предвиденными последствиями, действует в соответствии со своими убеждениями и выполняет то, что требует от него долг, достоинство, красота, честь, либо религиозные принципы. Примером ценностно-рациональных действий в высоком значении этого слова выступают духовные практики и этические учения, являющиеся составной частью всех мировых религий. Обуздание низменных страстей ради высоких ценностей, преданность идеалам, своим родителям (сыновья почтительность), своему сюзерену (рыцари и самураи), своей родине (патриотизм), своему Богу (монашество, подвижничество). Харакири – пример ценностно-рационального поступка в его крайней форме. В 1920-1930-е гг. массовый героизм был важнейшей характеристикой социального поведения больших групп людей. Коммунисты намеренно использовали эмоциональный порыв людей в тех ситуациях, где рутинные действия не могли обеспечить скорый успех, в частности при возведении гигантских строительных объектов в короткие сроки. Воодушевление – это, несомненно, аффективное действие. Но, будучи принято на вооружение большими массами людей, воодушевление приобретает социальную окраску и превращается в предмет исследования социологии. При этом воодушевление достигалось ради определенных нравственных ценностей, например строительства светлого будущего, установления на земле равенства и справедливости. В таком случае аффективное действие приобретает черты ценностно-рационального либо полностью переходит в данную категорию, оставаясь, по содержанию эмоциональным действием. Ценностно-рациональное действие, руководимое высокими, но формально или вообще неправильно понятыми идеалами, может утратить свои позитивную функцию и перейти в разряд негативного аффективного действия. Таков исламский фундаментализм, который в конечном итоге привел к широкому распространению терроризма. По справедливому замечанию знатоков ислама, его духовных лидеров, фундаменталисты извратили высокие ценности ислама и в своих действиях руководствуются отнюдь не кодексом чести (защита идеалов ислама от поругания со стороны неверных), а чисто рациональными целями – всемерное уничтожение инакомыслящих и инаковерующих, создание всемирного халифата и уничтожение своего врага - христианства. Вандализм – надругательство над культурными памятниками и коллективными святынями – в основе своей есть безнравственное поведение. Но чаще всего это сознательное, целерациональное действие, призванное надругаться, попрать святыни, уважаемые и ценимые народом. Отрицая одни ценности, они утверждают другие. При этом вандализм совершается в крайне аффективной форме. Традиционные действия – это действия, совершаемые автоматически, в силу привычки. Ежедневно мы чистим зубы, одеваемся, совершаем множество других привычных действий, над смыслом которых даже не задумываемся. Лишь в том случае, если возникло затруднение, и мы не можем определить, например, какого цвета рубашку надеть на сей раз, автоматизм разрушается, и мы задумываемся. Традиционное действие осуществляется на основе глубоко усвоенных социальных образцов поведения, норм, перешедших в привычное действо. Крашение яиц на Пасху – христианский обычай, который перерос в традицию, и многие люди, даже не верующие, все равно продолжают красить яйца на Пасху. Многие пекут блины на Масленицу. Этот обычай остался в нашем обществе еще с язычества, но многие люди продолжают следовать традиции, хотя и не всегда испытывают голод. По традиции при задувании свечей на день рождения люди загадывают желание. Соблюдение рыцарского устава – пример этикетного, традиционного поведения. Оно формировало у людей особую психологию и нормы поведения. Провожать родственников или гостей – это традиционное социальное действие. Оно имеет глубокие исторические корни – во времена скифов, когда существовали множество враждебных племен, наши предки провожали гостей (купцов) до безопасного места. С тех пор в нас как их потомках это стало традицией. К типологии аффективного действия относятся поступки, совершённые под тем или иным воздействием психологического фактора: революционный невроз, линчующая толпа, паника, средневековые гонения на ведьм, преследования врагов народа в 1930-е гг., массовые психозы, различные фобии и страхи, массовая истерия, стрессы, немотивированное убийство, драки, алкоголизм, зависимое поведение и др. Написание данной контрольной работы можно тоже рассматривать как социальное действие, таккак данное действие направлено на удовлетворение потребностей и интересов самого человека и ориентировано, прямо или косвенно на других людей. Такжеданную контрольную работу можно рассматриватьи какцелерациональное действие, так как данное действие имеет сознательный выбор цели и планомерное действие по её достижению, по мере возможностей максимально осмыслено и, надеюсь, понятно. Заключение. Значимость изучения социологии.Социология как наука о социальном действии имеет дело не с конкретно переживаемым, а с гипотетически типичным или средним происходящим. Если, например, социолог при многократном наблюдении выяснил статистически повторяющуюся связь двух поступков, то это само по себе еще мало что значит. Такая связь будет значимой с социологической точки зрения, если доказана вероятность этой связи, т.е. если ученый обосновал, что некое действие А с высокой долей вероятности влечет за собой некое действие В, и между ними существует нечто большее, чем только случайная (статистическая) связь. А это возможно сделать, лишь зная мотивы поведения людей, это знание и подскажет нам, что связь двух событий внутренне обусловлена, вытекает из логики мотивов и смысла, вкладываемого людьми в свои поступки. Вследствие указанного ранее, социологическое объяснение является не только субъективно значимым, но и фактуально вероятностным. При таком сочетании и возникает причинное объяснение в социологии. Правда, индивид не всегда осознает смысл своих поступков. Это случается, когда он действует под влиянием традиций, коллективных норм и обычаев, либо его поведение аффективно, т.е. детерминировано эмоциями. Кроме того, индивид может не отдавать себе отчета в собственных целях, хотя они существуют, но не осознаются им. Подобные действия Вебер не считает рациональными (осмысленными и обладающими целью), а стало быть, социальными. Такие действия он выводит за сферу собственно социологии, их должны изучать психология, психоанализ, этнография или другие "науки о духе". В этом смысле понятно заметное в последнее время обращение многих исследователей к работам М. Вебера, предложившего классификацию типов социального действия, включающую целерациональный, ценностно-рациональный, традиционный и аффективный типы социального действия. Д. В. Ольшанским, например, была предпринята попытка дифференцировать типы социального поведения в соответствии с веберовской классификацией на основе распределения ответов респондентов на вопрос: "Каким вам представляется наиболее достойное поведение в сегодняшней кризисной ситуации?" К ценностно-рациональному типу поведения Д. Ольшанский отнес желание найти свое место в рыночной экономике, целерациональный тип соответствует варианту ответа "доверие к политике реформ требует активных личных действий каждого", аффективный тип предполагает активный протест против проводимых реформ, а стремление больше времени уделять семье соответствует традиционному тину поведения.[7] Исследование системы социальных связей, развивающихся в процессе жизнедеятельности человека, обязательно предполагает изучение его интересов и ориентаций, а также социальных действий и взаимодействий с другими людьми, общностями и т.д. Социальные связи могут выражать зависимость между двумя или несколькими социальными явлениями и признаками этих явлений. Опосредствующими элементами этой зависимости выступают ситуационные факторы и личностные особенности индивидов, а также принятая обществом система институциональных социальных норм и средств социального контроля, накладывающих определенные ограничения на характер социальных действий и взаимодействий людей. Исходным моментом для возникновения социальных связей является взаимодействие индивидов или групп для удовлетворения тех или иных потребностей. Изучение социальных действий – очень важная задача, стоящая перед социологами, так как благодаря им осуществляется функционирование индивидов и групп и функционирование социальной связи. Большой вклад в исследование проблем социального действия внесли такие крупные социологи, как Э.Дюркгейм, Т.Парсонс («Структура социального действия», «К общей теории действия») и др. Социальные действия – это звенья в неразрывной цепи, называемой взаимодействием. Большую роль в осуществлении взаимодействия играет система взаимных ожиданий, предъявляемых индивидами и социальными группами друг к другу перед совершением социальных действий. В ходе устойчивого взаимодействия взаимные ожидания индивидов постоянно видоизменяются, но в то же время проявляется определенный набор устойчивых социальных ожиданий, которые придают взаимодействию достаточно упорядоченный и предсказуемый вид. Такие упорядоченные и устойчивые социальные взаимодействия называют социальными отношениями. В результате повторения того или иного типа взаимодействий возникают разные виды взаимоотношений между людьми. Содержание и смысл социальных отношений зависят от того, как соединяются во взаимодействиях потребность в ценностях и владение ими. Подход к изучению социальных отношений с точки зрения владения и обмена ценностями дает возможность проводить плодотворный анализ отношений в сфере политики, бизнеса, производства. Отношения социальной зависимости и власти являются основными в анализе социальных структур и процессов, в них происходящих. Возникновение социального конфликта и его распространение или затухание всегда определяется наличием, характером и степенью развития общественных противоречий. Они проявляются в экономической сфере, в политике, идеологии, в области культурных ценностей и норм. Способность многонационального общества вовремя предвидеть и разрешать цивилизованными способами межнациональные конфликты – важный показатель его гражданской зрелости и демократизма. Этому способствует и правовое регулирование межнациональных отношений, составляющее важнейшую сферу деятельности правового государства. Всестороннее развитие гражданского общества, демократизация политической системы и создание правового государства – важнейшие социальные предпосылки цивилизованного решения национального вопроса в современных условиях. В заключение имеет смысл процитировать австрийского мыслителя и психолога Альфреда Адлера: «…такие идеи и понятия, как разум, интеллект, логика, этика и эстетика не являются личным делом каждого, рождаются в процессе общественной жизни человечества. Всё это связи между индивидуумами, назначение которых – сохранение цивилизации». [13 стр.31] Список литературы:1. Большой энциклопедический словарь. Москва. АСТ. АСТРЕЛЬ. 2005 г. 2. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова. Москва. 1997 год. 3. Философский энциклопедический словарь. Москва. ИНФА – М. 2009 г. 4. BRITANNICA. Настольная энциклопедия в 2-х томах. Москва. АСТ. Астрель. Под редакцией Я.Г. Гершович и др. Том 2. 5. Философский словарь. Под редакцией И.Т. Фролова. Издание 6, переработанное и дополненное. Москва, издательство политической литературы.1991 г. 6. Википедия. wikipedia.org/wiki/ Интернет-ресурс. « М.Вебер», «Социальное действие». 7. Социология. Учебник. Ю.Г.Волков; под общей редакцией доктора филос. наук, проф. В.И. Добренькова. – изд. 3-е. – Ростов на Дону. Феникс. 2007 г. Высшее образование. 8. Конфликтология. Учебник под редакцией А.С. Кармина. Санкт-Петербург. 1999 г. 9. Вебер. М. Избранные произведения. Основные социологические понятия. Москва. Прогресс. 1990 г. 10. А.Г. Маслоу. Мотивация и личность. Санкт-Петербург. Евразия. 1999 г. 11. К. Ясперс. Смысл и назначение истории. Духовная ситуация времени. Философская вера. Москва. Издательство политической литературы. 1991 г. 12. А.Г. Маслоу. Дальние пределы человеческой психики. Санкт-Петербург. Евразия. 1999 г. 13. А. Адлер. Понять природу человека. Гуманитарное агентство «Академический проект». Санкт-Петербург. 2000 г. |