Контрольная работа. кр (Автосохраненный). Контрольная работа По системе регулирования движения поездов

Скачать 0.81 Mb. Скачать 0.81 Mb.

|

|

Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство железнодорожного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (ДВГУПС) Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (ХТЖТ) Контрольная работа По системе регулирования движения поездов Выполнила студентка: Группы ДОТ31ОПУ Шевцова Я.А. Проверил: Зеленина Н.В. Хабаровск 2022 Задание №4 На схематическом плане четной горловины станции пронумеруйте пути и стрелки, произведите расстановку изолирующих стыков, входных, выходных и маневровых светофоров. Составьте таблицу вариантных поездных маршрутов.

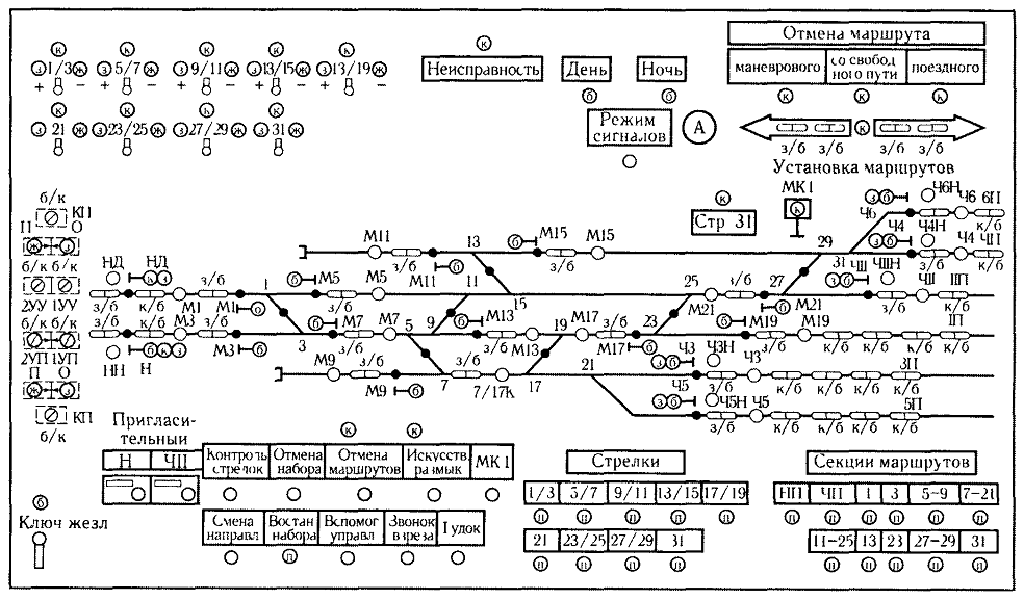

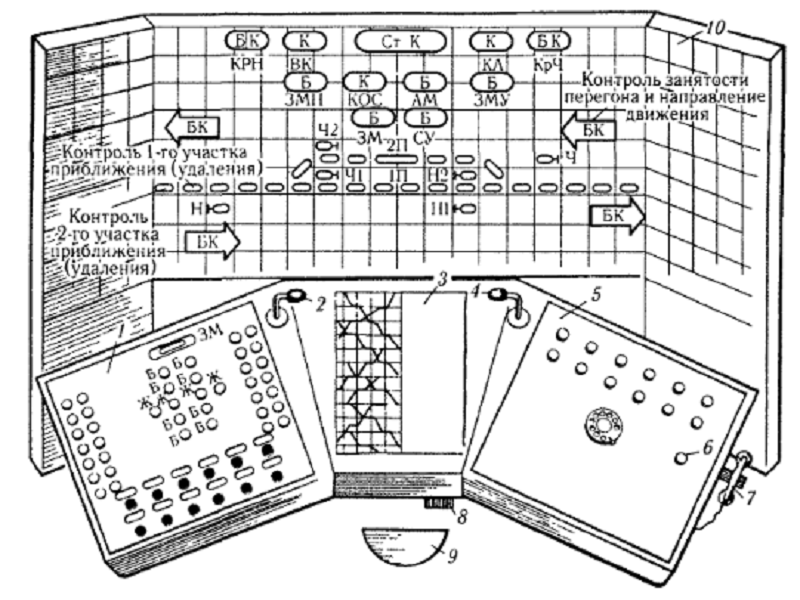

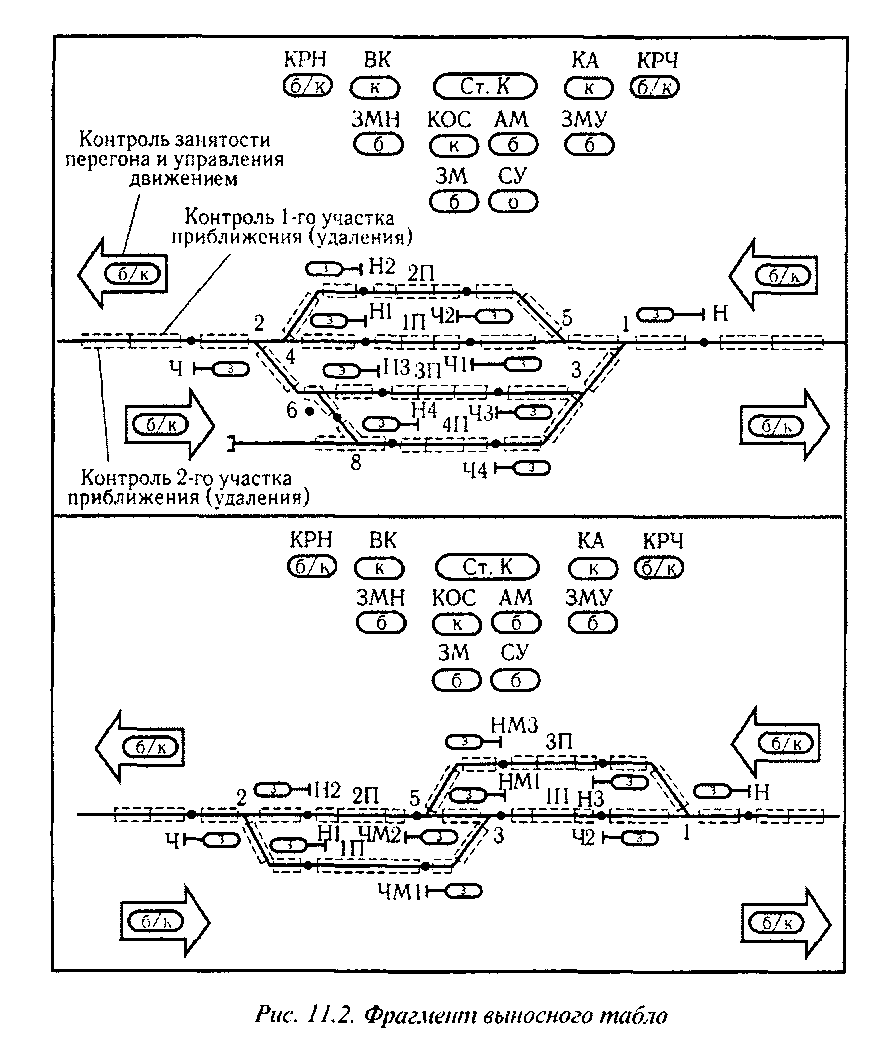

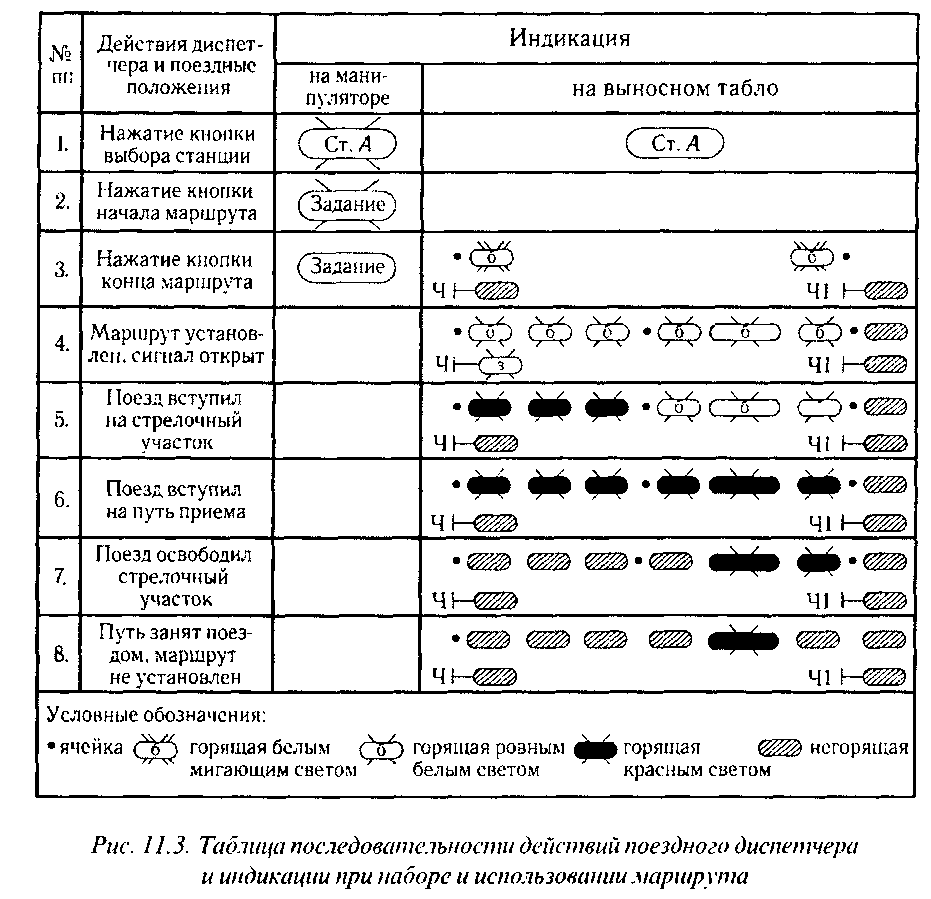

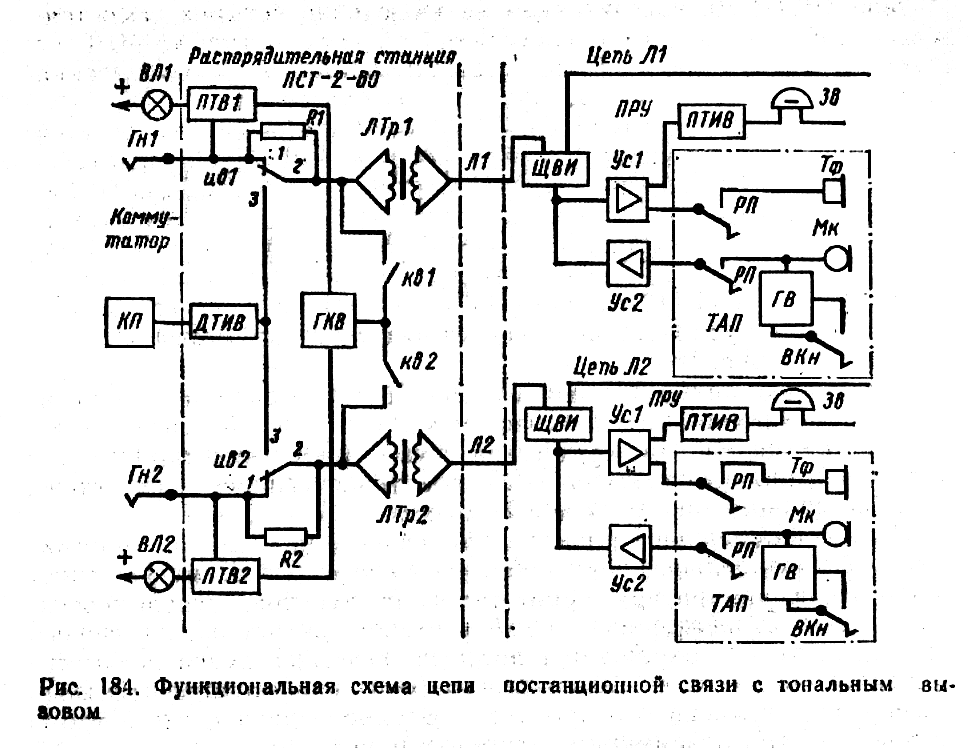

Задание №12 Для горловины станции, на которой вы расставили светофоры, вычертите внешний пульт-манипулятора БМРЦ, укажите назначение кнопок, порядок работы на пульт-манипуляторе при установке маршрута приёма.  Управление напольными устройствами (стрелочными переводами, светофорами) а также контроль положения стрелок, показаний светофоров и занятости изолированных участков осуществляется с помощью аппаратов управления, которые включают в себя пульты, предназначенные для размещения на них приборов управления (кнопок, рукояток), и табло, предназначенные для размещения приборов контроля. Пульты и табло могут быть выполнены в виде отдельных устройств (пульт с выносным табло), а могут быть совмещены в единую конструкцию, называемую пульт-табло. Наибольшее распространение на небольших промежуточных станциях, разъездах и обгонных пунктах получили унифицированные пульты-табло типов УП-1 и УП-2, а также пульты-табло из блочных элементов типа ППНБ. Пульты постов централизации выполняются, как правило, без табло. Расположение органов управления на них повторяет путевое развитие обслуживаемого маневрового района. На пультах размещаются приборы управления устройствами ЭЦ - копки и стрелочные рукоятки. На табло размещаются различные элементы световой индикации: световые ячейки, повторители светофоров, контрольные лампочки или светодиоды, амперметры и др. Приборы управления - это стрелочные рукоятки и кнопки задания маршрутов. При МРЦ перевод стрелок может осуществляться автоматически при задании маршрутов кнопками светофоров (поездных и маневровых). При ЭЦ без маршрутного набора приготовление маршрута производится установкой в нужное положение стрелочных рукояток всех стрелок, входящих в приготовляемый маршрут с последующим нажатием сигнальных кнопок соответствующих светофоров. На пультах-табло кнопки задания маршрутов (маршрутные кнопки) обычно располагаются в соответствии со схемой станции в начале и конце маршрутов (возле повторителей соответствующих светофоров). На пультах с выносными табло маршрутные кнопки обычно группируются по назначению (поездные и маневровые) и по зонам обслуживания (четный, нечетный). Часть кнопок и стрелочных рукояток может располагаться на выносном табло (в нижней части). На пульте (пульте-табло) также устанавливаются: рукоятки индивидуального перевода стрелок (стрелочные рукоятки) с лампами контроля их положений; кнопки отмены маршрутов и отмены набора; кнопка включения контроля положения стрелок; кнопки выключения звонка взреза стрелки и контрольного звонка батареи; кнопки-счетчики включения пригласительных сигналов, искусственного размыкания маршрутов и другие. Кнопки включения пригласительных сигналов либо пломбируются, либо оборудуются счетчиком нажатий. Применяются двухпозиционные кнопки следующих типов: без фиксации нажатого положения, с фиксацией нажатого положения, кнопки c фиксаторами, в том числе пломбируемые, и кнопки, оборудованные счетчиками нажатий. Кнопки вспомогательных режимов (включения пригласительных сигналов, искусственного размыкания маршрутов) либо пломбируются, либо оборудуются счетчиком нажатий. Сбоку на пульте-табло устанавливается ключ-жезл закрытия соответствующего перегона, а также ключ для перевода станции на диспетчерское или местное управление (на участках с ДЦ). При местном управлении ключ находится в вертикальном положении, для перехода на диспетчерское управление он поворачивается по часовой стрелке наº. Приборами контроля стрелочных переводов являются контрольные лампочки, расположенные у стрелочных рукояток. Одновременно может гореть только одна контрольная лампочка: зеленая (плюсовое положение стрелки) или желтая (минусовое положение стрелки). При отсутствии контроля положения стрелки зеленая и желтая лампочки не горят, а горит красная лампочка над стрелочной рукояткой. Нормальное положение стрелочной рукоятки при МРЦ - среднее, для индивидуального перевода стрелки рукоятка устанавливается в одно из крайних положений ("+" или "-"). Контроль положения стрелки производится путем: установки стрелочной рукоятки в крайнее положение, соответствующее фактическому положению стрелки - в этом случае загорается контрольная лампочка зеленого или желтого цвета; нажатия кнопки "КОНТРОЛЬ СТРЕЛОК" - в этом случае все стрелочные секции на табло подсвечиваются. У большей части стрелочных переводов плюсовое положение принято по прямому пути, у охранных стрелок - на сброс или в предохранительный тупик. На однопутных участках плюсовое положение входных стрелок, расположенных по главному пути в противоположных концах станции, выбирается таким, чтобы исключить одновременный прием на один путь поездов противоположных направлений. Плюсовое положение стрелок указывается в ТРА станции и наносится на кожух переводного механизма каждого стрелочного перевода. На табло плюсовое положение стрелок обозначается маркерами, расположенными в тупом углу каждого стрелочного перевода. Если при переводе стрелки ее остряки не становятся в крайнее положение, на пульте загорается красная лампочка, а амперметр показывает прохождение рабочего тока. Дежурный по станции обязан немедленно возвратить стрелку в исходное положение, после чего повторить попытку перевода стрелки три-четыре раза. Если и после этих попыток стрелка не перевелась в нужное положение, дежурный по станции ставит стрелочную рукоятку в первоначальное положение, принимает меры к проверке состояния стрелочного перевода и извещает электромеханика о возникшей неисправности. Если при проверке стрелочного перевода не будут установлены причины, препятствующие переводу стрелки, то дежурный по станции с ведома поездного диспетчера переводит стрелку на ручное управление с помощью курбеля, о чем предварительно делает запись в журнале осмотра, извещает электромеханика, дорожного мастера (бригадира пути) и начальника станции. Световая схема станции выполняется на табло (пульте-табло) с помощью световых ячеек, устанавливаемых в прорези лицевой панели. В каждой световой ячейке размещены две лампы, перед одной из которых установлен красный светофильтр. При включении той или другой лампы ячейка может светиться белым или красным цветом. Таким образом обозначается свободность или занятость изолированных участков, приготовление и размыкание маршрутов, а также свободность или занятость двух блок-участков приближения и блок-участков удаления, свободность или занятость всего перегона, установленное направление действия автоблокировки. Для контроля показаний светофоров, в том числе состояния нитей ламп их сигнальных огней, на табло (пультах-табло) устанавливаются повторители. Контрольные лампы повторителей светофоров размещаются в отдельных патронах, снабженных светофильтрами трех цветов (красного, зеленого или белого) и располагаются вдоль оси пути с правой стороны по направлению движения. В зависимости от назначения светофора его повторитель может иметь одну, две или три контрольные лампы: а) повторитель входного светофора имеет лампы трех цветов, одна из которых должна обязательно гореть: красная - светофор закрыт; зеленая - светофор открыт на разрешающее показание (зеленый, желтый, два желтых и т. д.); белая - на светофоре включен пригласительный сигнал (горит постоянно, не мигает); б) повторитель выходного или маршрутного светофора имеет две контрольные лампы - зеленого и белого цветов. При открытии светофора на разрешающее показание в поездном маршруте на повторителе загорается зеленая лампа; при открытии светофора маневровым порядком - на повторителе загорается белая лампа. При включении пригласительного сигнала - мигает зеленая лампа. Когда на светофоре горит запрещающий огонь, обе лампы на повторителе погашены; в) повторитель маневрового светофора имеет одну лампу белого цвета, которая загорается при открытии светофора и гаснет при его закрытии. В случае перегорания нити лампы запрещающего огня входного светофора на его повторителе мигает контрольная лампа красного цвета. О перегорании лампы запрещающего огня на выходном, маршрутном или маневровом светофоре сигнализирует мигающая белая лампа повторителя. У каждого входного светофора Ч, ЧД, Н, НД установлена группа контрольных ламп, с помощью которых контролируется увязка устройств ЭЦ станции с устройствами перегонов: зеленого и желтого цвета - для контроля направления движения: зеленая - станция установлена на отправление, желтая - на прием; красного и желтого цвета - для контроля занятости перегона: красная - перегон занят, желтая - свободен. Контроль отмены и размыкания маршрутов осуществляется по соответствующим лампам. Отмена маршрута контролируется на табло (пульте-табло) по группе контрольных ламп. При нажатии кнопки "ОТМЕНА МАРШРУТА" начинает мигать лампа "ОТМЕНА". После нажатия кнопки начала отменяемого маршрута загорается лампа, соответствующая типу отменяемого маршрута: "СВОБОДНЫЙ", "ПОЕЗДНОЙ", "МАНЕВРОВЫЙ". По окончании отмены маршрута (перекрытие светофоров и снятие замыкания с входящих в маршрут стрелок) контрольные лампы гаснут и вместе с этим гаснут световые ячейки, отображающие отменяемый маршрут. Контроль процесса искусственного размыкания маршрута осуществляется по миганию полос секций и горению лампочки "РАЗМЫКАНИЕ". Работа стрелочных электроприводов в момент перевода стрелок контролируется по показаниям амперметра. Задание №25 Вычертите пульт-манипулятор диспетчерской централизации ДЦ, укажите его основные элементы, порядок работы диспетчера на пульт манипуляторе при установке маршрутов и контрольную индикацию на пульт-манипуляторе и выносном табло.  На пульте-манипуляторе поездного диспетчера имеются кнопки (1) для выбора станций, приготовления и отмены маршрутов, открытия и закрытия сигналов, передачи станций на местное управление. Также на пульте имеется поездограф (3), который предназначен для автоматической записи графика исполненного движения поездов и панель диспетчерской связи (5) с кнопками вызова дежурных по станциям, машинистов поездов, а также телефонным аппаратом для связи с другими диспетчерами и службами. Выносное табло (световая схема) служит для визуального контроля приготовления маршрутов, открытия сигналов на станциях и продвижения поездов по перегонам и станциям. Набор команд на манипуляторе обрабатывается с помощью кодирующего устройства, передающей аппаратуры и отправляется в двухпроводную линейную цепь. Сигналы управления (ТУ) принимаются на каждой промежуточной станции и далее поступают в аппаратуру релейной централизации стрелок и сигналов. Контрольные сигналы (ТС) от объектов принимаются и обрабатываются аппаратурой ДЦ, поступают на выносное табло и включают контрольную сигнализацию, а на поездографе формируется график исполненного движения. Опорные промежуточные, участковые, сортировочные станции, на которых по характеру и объему работы необходимо постоянное руководство дежурного по станции, в ДЦ не включаются. С помощью табло ДНЦ может контролировать свободность и занятость главных и приемоотправочных путей таких станций, а также показания входных и выходных светофоров. Однако все операции по приготовлению поездных и маневровых маршрутов на таких станциях выполняет дежурный по станции. Пульт-манипулятор (рис. 11.1) состоит из секции манипулятора 1 с маршрутными и вспомогательными кнопками, секции поездографа с движущейся график-лентой 3 и секции связи 5. На секции связи размещены кнопки вызова дежурных по станции 6, микрофоны 2, 4, педаль 8 и микротелефонная трубка 7. Перед пультом-манипулятором располагается рабочее место диспетчера 9. За пультом-манипулятором устанавливается выносное табло 10 типа «Домино», на котором отражена вся необходимая световая индикация. С помощью секции манипулятора диспетчер выполняет все необходимые действия по выбору станции, заданию маршрутов, открытию или закрытию сигналов, передаче стрелок на местное управление, вызову работников к телефону и посылке других управляющих приказов. С манипулятора можно одновременно управлять только одной станцией. В нижней части управляющей панели манипулятора располагаются станционные кнопки черного цвета для выбора станции. В средней части панели размещаются маршрутные кнопки, а по краям панели — вспомогательные. Центральный ряд маршрутных кнопок желтого цвета предназначен для главного пути, кнопки для остальных путей имеют головки белого цвета. Число маршрутных кнопок по горизонтали определяется в зависимости от схемы путей станции: поперечная или продольная. Если на участке расположены станции только с поперечной схемой путей, то на панели манипулятора кнопки располагаются тремя вертикальными рядами: два крайних ряда соответствуют путям подхода к станции (один, два или три), средний — станционным путям. На станциях с продольной схемой путей кнопки располагаются четырьмя вертикальными рядами: кнопки первого и четвертого рядов соответствуют путям подходов к станции, а кнопки второго и третьего рядов — путям станции. Число кнопок в каждом вертикальном ряду соответствует числу путей наиболее крупной станции данного участка. Назначение вспомогательных кнопок указано надписями над каждой кнопкой. Набор маршрута диспетчер осуществляет нажатием кнопок по принципу «откуда—куда». Правильность установки маршрута контролируется по выносному табло (рис. 11.2), на котором размещается светосхеме участка с индикацией работы устройств ДЦ и контролем положения поездов. Если кнопки задания маршрутов являются общими для всего участка, световая ячейка «Задание» устанавливается одна на панели манипулятора над маршрутными кнопками Выносное табло. На нем для каждой станции контролируется состояние станционных путей и направление движения находящихся на них поездов, занятость стрелочных изолированных участков, состояние перегонов. Каждый станционный путь на светосхеме состоит из трех ячеек: средняя показывает состояние пути, две крайние указывают направление движения принятого на путь поезда. При задании маршрута с момента нажатия кнопок начала и конца маршрута до получения контроля об установке маршрута лампочки концевых ячеек светят белым мигающим светом. При получении контроля об установке маршрута лампочки ячеек станционных путей и стрелочных участков по трассе маршрута высвечиваются белым светом, а в сигнальном повторителе светофора лампочка загорается зеленым светом. При вступлении поезда на стрелочные изолированные секции ячейки высвечиваются красным светом, а при освобождении их ячейки гаснут. С каждой стороны станции контролируется состояние двух блок-участков приближения (удаления). На табло под каждой станцией размещаются следующие контрольные лампочки: КА — контрольная аварийная (включается при потере контроля стрелки, перегорании лампы красного огня светофоров, прекращении подачи питания в станционные релейные шкафы); ЦК —контроля поступления сигналов ТС; КРН и КРЧ — контроля Положения разъединителей высоковольтной линии АБ соответственно в нечетной и четной горловинах; КОС — контроля сброса нагрузки рабочей цепи электродвигателя стрелки; ЗМН и ЗМЧ — контроля замыкания маршрута соответственно в нечетной и четной горловинах; СУ — сезонное управление станцией; ЗМ — резервное управление стрелками; AM — контроля автоматической установки маршрутов. В современных системах ДЦ, которые начинают с начала XXI века внедряться на сети железных дорог, выносное табло имеет блочную структуру и состоит из специализированных модулей, собранных на микросхемах. Применяется табло мозаичного типа с использованием светодиодов, которое обеспечивает отображение большого количества информации диспетчеру.  Станции, включенные в ДЦ, могут иметь диспетчерское и автономное управление. При диспетчерском управлении всей работой на участке по приему и отправлению управляет поездной диспетчер. Перед набором маршрута приема на станции А диспетчер должен убедиться по табло в свободности пути и стрелочного участка, входящих в маршрут. После этого установка маршрута осуществляется в следующем порядке. На панели манипулятора диспетчер нажимает кнопку «Ст. А» (рис. 11.3) и происходит выбор информации по станции, для которой будет набираться маршрут. После отпускания кнопки на манипуляторе над ней высвечивается трафарет с наименованием данной станции (действие 1). Диспетчер нажимает и отпускает маршрутную кнопку начала маршрута, в верхней части манипулятора зеленым светом высвечивается ячейка «Задание», что указывает на то, что начался и еще не закончен набор маршрута (действие 2). Затем диспетчер нажимает и отпускает кнопку конца маршрута; на светосхеме данной станции загораются белым мигающим светом ячейки, ограничивающие данный маршрут; ячейка «Задание» на манипуляторе гаснет, что указывает на окончание набора маршрута (действие 3); на станцию  А посылается кодовый сигнал ТУ для передачи набранной команды для установки маршрута приема. По окончании установки маршрута приема на станции А формируется и посылается на центральный пост сигнал ТС. После приема и расшифровки этого сигнала на выносном табло от входного до выходного светофора станции А высвечиваются ячейки белым светом; в сигнальном повторителе входного светофора станции А загорается зеленый огонь, контролирующий открытие данного светофора (действие 4). Когда поезд вступает на станцию, центральный пост принимает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки стрелочной секции на табло высвечиваются красным светом, повторитель входного светофора гаснет (действие 5). Поезд поступает на путь приема, не освобождая стрелочной секции. На центральный пост поступает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки пути на табло высвечиваются красным светом (действие 6). С момента освобождения стрелочного участка на центральный пост поступает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки этого пути продолжают светить красным светом, а первая по входу на путь ячейка гаснет. Две ячейки, светящиеся красным светом, указывают направление движения поезда (действие 7). Если станционный путь занят, но маршрут отправления с данного пути не установлен, то на табло красным светит только одна средняя ячейка (действие 8). В случае необходимости узнать положение стрелок на станции диспетчер может нажатием кнопки «Без сигнала», включив подсветку табло этой станции. По направлению светящихся ячеек определяется фактическое положение стрелок станции. Если контроль положения стрелок отсутствует, будет светиться только средняя ячейка. При необходимости закрыть светофор, не пропуская поезда, дежурный должен нажать кнопку «Без сигнала». В случае отправления поезда на участок с ДЦ со станции, прилегающей к этому участку, диспетчер нажимает кнопку «Разр. отпр.» и посылает команды на эту станцию. Разрешение на отправление диспетчер может отменить нажатием кнопки «Без сигнала», а затем кнопки «Разр. отпр.». Автономное управление применяют на станциях с большой маневровой работой, которую осуществляет ДСП. Отправление поездов на перегон ДСП может осуществлять только с разрешения диспетчера. В этом случае диспетчер посылает на данную станцию кодовый сигнал для открытия входного светофора. Для автономного управления станцией, а также при повреждении кодовых устройств или устройств ЭЦ в помещении ДСП устанавливается пульт резервного управления, который представляет собой пульт-табло ЭЦ желобкового типа. При управлении стрелками и сигналами с резервного пульта исключается диспетчерское управление данной станцией. Диспетчер в этом случае может только контролировать состояние объектов, но приказы, которые могли бы оказать влияние на движение поездов, передавать не может. Маневровая работа на линейном пункте выполняется как внутри станции, так и с выходом маневрового состава на перегон. Выход на перегон разрешается включением на входном светофоре лунно-белого огня, обращенного в сторону станции, нажатием маневровой кнопки на пульте. При загорании белого огня на входном светофоре на перегоне устанавливается направление движения для отправления, на соседнем линейном пункте загорается лампочка занятости перегона. Передачу стрелок на местное управление производит диспетчер посылкой кодового сигнала ТУ или ДСП с пульта резервного управления. Для этого он нажимает кнопку «Маневры четн.» или «Маневры нечетн.», чем передает стрелки четной или нечетной горловины на местное управление. В маневровой колонке той или иной горловины станции загорается лампочка «Разрешение (маневров)»; в кнопке на пульте светится белая лампочка сначала мигающим, а после восприятия маневров ровным светом. Производитель маневров извлекает ключ из замка маневровой колонки и, пользуясь им, переводит стрелки из путевых коробок. Свободность стрелок перед их переводом должен проверять производитель маневров. После окончания маневров ключ вставляется в замок маневровой колонки и стрелки переводятся на управление с пульта резервного управления. Поездограф установлен на рабочем месте диспетчера и представляет собой пишущее устройство, связанное с устройствами ДЦ. Табло ТВБУ-ДЦ. Выносное табло действующих систем «Нева» и «Луч» имеет в современных условиях работы железных дорог недостаточную информативность (например, отсутствие информации о номерах поездов). Для устранения этого недостатка и введения дополнительных возможностей, облегчающих напряженный труд диспетчера, разработано и внедряется табло типа ТВБУ-ДЦ (табло выносное блочное унифицированное для диспетчерской централизации). Оно состоит из четырех секций с использованием в качестве управляющих устройств встроенных микропроцессорных контроллеров. На информационном поле табло отображается следующая информация: занятие перегонов, блок-участков, направление движения поездов по перегону. Также имеется информация о состоянии стрелок, стрелочных секций и путей, включении устройств оповещения монтеров пути, открытии поездных и маневровых светофоров, оповещении переездов. Кроме этого, отображаются накопленный маршрут, номера поездов в контрольных точках, режим работы станции (ДУ — диспетчерское управление, РУ — резервное, СУ — сезонное), аварии и сбросы стрелок на станциях и аварии на перегонах, искусственная разделка замкнутых стрелочных секций, номер управляемой в данный момент станции, расположение головы поезда. Табло обладает повышенной надежностью и экономичностью, а также улучшенной информативностью (за счет отображения номеров поездов и т.п.). АРМ ДНЦ. Работа поездного диспетчера (ДНЦ) заключается в оперативном анализе поездной обстановки на участке и прилегающих к нему путях, быстром принятии решений по всем возникающим вопросам и контроле правильности их исполнения. От действий ДНЦ зависит обеспечение безопасности движения поездов на участке. Автоматизированное рабочее место ДНЦ обеспечивает автоматизацию его деятельности и осуществляет следующие основные функции: ведет модель диспетчерского участка с определением поездной ситуации и состояния объектов управления и контроля; в автоматическом режиме отслеживает физические номера и индексы поездов, их скорости, технологические операции с ними и др.; автоматически управляет движением поездов при отсутствии отклонений от заданного графика; прогнозирует возможные отклонения от заданного графика и выдает диспетчеру рекомендации по предотвращению этого отклонения; ведет график исполненного движения (ГИД) с его анализом и отображением на экране, а также диспетчерский и системный журналы с занесением их в архив; управляет скоростями движения поездов в зависимости от поездной ситуации и состояния путевых объектов; передает ответственные команды телеуправления (ТУ) на линейные пункты; выбирает режим работы (автоматический, полуавтоматический, вручную); обменивается необходимой оперативной и справочной информацией с устройствами ДЦ соседних диспетчерских участков, а также с информационно-управляющими системами АСОУП, АСУ СС и др. В состав АРМа ДНЦ входят: мониторы для обеспечения поездного диспетчера подробной информацией о поездном положении и состоянии устройств СЦБ на участке управления, о ходе технологического процесса на станциях и другой необходимой информацией по управлению движением на участке; клавиатура, с помощью которой ДНЦ может передавать приказы телеуправления; управлять информационным процессом (смена информационных фрагментов участка, станций и др.); передавать различные справочные команды (запрос справочной информации о длине путей и др.) и многие другие приказы, необходимые в его работе. Задание №34 Приведите схему телефонного аппарата ЦБ. Положение схемы должно соответствовать посылке вызова. Поясните действие схемы, приведите цепь питания микрофона.  Схему телефонного аппарата ТА-72М-5 можно рассмотреть, как одну из самых простых и распространённых в своё время. Проще только монтёрская трубка или аппарат для местных сетей (без набора номера). Тем не менее, на момент вёрстки страницы (октябрь 2012г) телефоны схожей конструкции ещё используются. ТА-72М-5 (рис. 2), предназначены для работы в городских сетях. Его коммутационно-вызывную часть образуют рычажный переключатель SA1, звонок НА1, разделительный конденсатор С1 и номеронабиратель SA2. Разговорная часть телефонного аппарата состоит из телефона BF1, микрофона ВМ 1, трансформатора Т1, балансного контура (конденсаторы С1 и С2, резисторы R1-R3) и ограничительных диодов VD1, VD2. Разговорная часть выполнена по противоместной схеме мостового типа. В исходном состоянии контактов рычажного переключателя SA1 и номеронабирателя SA2, показанном на схеме, к линии подключены последовательно соединенные между собой звонок НА1 и конденсатор С1, а разговорная часть отключена. При появлении вызывного напряжения на зажимах 1 и 4 телефонного аппарата ток протекает по цепи: зажим 1 - перемычка - зажим 3 - обмотка звонка - нормально замкнутые контакты SA1.2 рычажного переключателя - конденсатор С1 - зажим 4 (Направление тока выбрано условно).. При поднятии абонентом трубки контакты SA1.1 и SA1.2 переключаются в другое положение, отключая вызывную цепь и подключая к линии разговорную цепь. Сопротивление постоянному току между зажимами 1 и 4 изменяется от большого (сотни килом - мегаомы) до относительно малого (сотни ом), это фиксируется приборами телефонной станции, и они переключаются в разговорный режим. При наборе номера контакты SA2.1 номеронабирателя находятся в замкнутом состоянии во время прямого и возвратного вращения диска, что обеспечивает шунтирование разговорной цепи и исключает прослушивание щелчков в телефоне. При возвратном вращении диска номеронабирателя контакты SA2.2 разрывают линейную цепь, и приборы станции по числу таких размыканий фиксируют номер вызываемого абонента. Диоды VD1 и VD2 ограничивают выбросы напряжения на обмотках телефона и исключают резкие звуки, неприятные для уха. Задание №45 Приведите функциональную схему постанционной связи ПС, поясните принцип организации и назначение ПС и линейно-путевой связи.  Постанционная телефонная связь (ПС) предназначается для служебных переговоров работников промежуточных станций между собой и с работниками участковых и отделенческих станций. Для этого канал ПС включается в междугородный коммутатор МК. Канал ПС, как правило, заканчивается на участковых и отделенческих станциях. Каналы ПС являются составной частью сети отделенческой телефонной связи и обеспечивают возможность установления соединений абонентов раздельных пунктов с абонентами отделенческих и дорожной сетей связи. В канал ПС включаются телефонные аппараты, устанавливаемые у дежурных по станции, дежурных по тяговым подстанциям, в пунктах дистанции контактной сети. При диспетчерской централизации на станциях с диспетчерским управлением аппарат ПС устанавливается также в пассажирском здании. Кроме того, телефонные аппараты ПС могут устанавливаться в товарных и технических конторах при отсутствии канала ВДС, в билетных кассах остановочных пунктов при отсутствии канала БДС, в караульных помещениях охраняемых искусственных сооружений. В помещениях дежурных по станциям канал ПС включается в коммутаторы ОТС. Структурная схема канала ПС приведена на рис. 3.28. В канал ПС включается распорядительная станция РС, промежуточные пункты ПП, а также промежуточные усилители У. На РС канал ПС включен в междугородный коммутатор МК, в котором имеются: гнездо ГН, вызывная лампа ЛВ и кнопочный пульт КП для посылки избирательного вызова. В один канал ПС во избежание перегрузки может включаться не более 15 телефонных аппаратов. При большем количестве ПП канал ПС делится на два участка. Аппаратура РС содержит устройства для приема вызова со стороны ПП и посылки в канал ПС избирательного вызова. Для соединения двух промежуточных пунктов одного и того же канала ПС абонент ПП должен снять микротелефон с рычага и прослушать, свободен ли канал. Если он в данный момент свободен, то абонент нажимает специальную кнопку, тем самым подключая к каналу генератор вызывного тока 1600 Гц, В результате приема вызывного сигнала на коммутаторе включается вызывная лампа ЛВ. Телефонистка посредством шнуровой пары опрашивает абонента и посылает с кнопочного пульта КП РС избирательный вызов на требуемую станцию. В канал ПС включаются АТС малой емкости промежуточных станций через специальные комплекты ВАПП. На распорядительном пункте устанавливаются дополнительно комплекты ВАПР. С помощью комплектов ВАПР и ВАПП осуществляются автоматический вызов абонентов АТС со стороны распорядительного пункта и посылка вызывного сигнала на распорядительную станцию со стороны абонента АТС. Функциональная схема постанционной связи, включающая в себя распорядительную станцию и промежуточный пункт приведена на рис. 3.29. Абонент промежуточного пункта после снятия трубки посылает вызов на распорядительную станцию, кратковременно нажимая вызывную кнопку ВКн. Вызывной ток частотой 1600 Гц от генератора Г-1600 проходит через усилитель УПер и поступает в канал ПС. На распорядительной станции вызывной ток проходит в приемник тонального вызова ПТВ и вызывает срабатывание реле РП. Последнее включает реле РВ, которое замыкает цепь вызывной лампы ЛВ на коммутаторе. Одновременно реле РВ само блокируется. После того как абонент ПП отпустит кнопку ВКн, посылка вызывного тока прекратится, реле РП отпустит якорь и включит реле контроля вызова РКВ. Контактами ркв включается генератор контроля вызова ГКВ, а его выход подключается к каналу ПС, и абонент ПП слышит сигнал контроля приема вызова распорядительной станцией. Линейно-путевая связь (ЛПС) предназначена для переговоров работников дистанции пути (ПЧ) по вопросам содержания путевого хозяйства. Каналы ЛПС организуются в пределах дистанции пути по принципу диспетчерской или постанционной связи либо по комбинированному способу. При организации ЛПС по принципу ПС распорядительную станцию постанционной связи устанавливают по месту нахождения ручной междугородной телефонной станции РМТС, в которую она включается. При организации ЛПС по принципу ПДС распорядительную станцию ПДС устанавливают в здании дистанции пути. При комбинированном способе организации ЛПС канал оборудуется двумя распорядительными станциями: типа ПС, которая включается в РМТС, и типа ПДС, которая устанавливается в здании дистанции пути. Промежуточные пункты ЛПС устанавливают у начальников и в конторе дистанции пути, на квартирах дорожных и мостовых мастеров, у бригадиров пути, у дежурных по переездам, на квартирах путевых обходчиков, у дежурных по станциям. В пределах дистанции пути может быть организовано несколько каналов ЛПС. Схемой организации ЛПС должна предусматриваться возможность проведения производственных совещаний. При организации ЛПС применяется оборудование распорядительных станций и промежуточных пунктов, выпускаемое для использования в групповых каналах ПДС и ПС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||