Реферат по истории. Крестовые походы. Крестовые походы

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

|

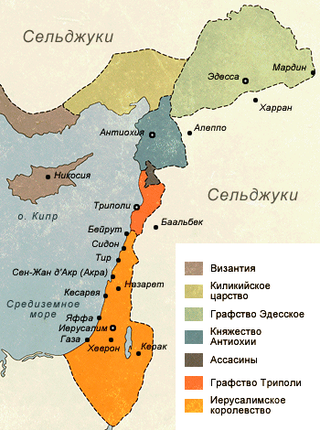

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский политехнический колледж имени Н. Г. Славянова» РЕФЕРАТ по дисциплине: «История» на тему: Крестовые походы Выполнил студент группы ТО-19 Главатских Никита Проверил преподаватель:_________________ Пермь. 2020. Содержание Введение 3 Мир крестовых походов 4 Оружие крестовых походов, трудности определения вооружения 6 Крестовые походы 12 Падение власти крестоносцев на Востоке, итоги эпохи крестовых походов 19 Заключение 23 Список литературы 24 Введение Говоря о крестовых походах, мы будем говорить о них, как об историческом явлении. Если рассказывать о каждом крестовом походе, коих было девять штук, всех семейных перепетиях и стратегических ходах, реферат быстро перестанет быть содержательным и интересным. Стоит сказать, что кроме девяти основных крестовых походов было множество «ненастоящих» крестовых походов, походов до крестовых походов, маленьких крестовых походов и крестовых походов после 13-го века, объявленных, но несостоявшихся. Среди «опоздавших» можно выделить поход на Поднегополь в конце 14-го века, в 1535-й год, Карл пятый – большой кретсовых поход Германии, Италии, Испании и Бургундии захват Туниса – формально считавшийся четвертым крестовым походом, но по факту не имеющего ничего с ним общего. Крестовый поход – вполне конкретное мероприятие, из которого и возникает целое явление, о котором мы и будем говорить. Эпоха крестовых походов - серия религиозных военных походов XI—XV веков из Западной Европы противмусульман. Эпоха крестовых походов продолжалась 200 лет. С 1096-го по 1272-го. До Людовика IIIX. Мир крестовых походов. После коронации Карла Великого церковь получает большую власть над Европой. Церковными реформами Бенедикта (Клюнийскими) было указано прекратить продажи церковных должностей (симония), отменить содомию, строгое соблюдение литургии и распорядка молтив. Казалось бы, церковные реформы касаются только церкви, но кроме этого реформами было разрешено благословление рыцарей, освещение оружия, понятие священной войны, божьего мира – перемирия во время священных дат или по приказу церкви и божьей (справедливой) войны – война, которая не являлась грехом, а наоборот, является богоугодным делом и за участие в которой прощаются все грехи. Теперь церковь привлекала к себе рыцарей – собственников земли и ресурсов, рыцарство вовлекается в культы. Создается пантеон святых воинов, придумываются покровители для воинов, все эти действия были подготовкой воинов к грядущим крестовым походам. Крестовый поход, естественно, связан с религией. Для каждого из воинов крестовый поход был символическим паломничеством. Конкретней – паломничеством на Иерусалим. Движение паломников было распространено с десятого века. Паломничество – религиозный подход к святому месту, символ искупления, несения креста Иисусом на голгофу. Паломниками были люди разных статусов, путешествующими от храма к храму с молитвами. Из-за риска быть ограбленными или убитыми, Паломники ещё до крестовых походов собирались и передвигались большим количеством людей. Если коротко, то Крестовый поход – это тоже акт паломничества, но во много раз более масштабный. В 1095-м году из-за большого экономического кризиса в Европе папа Урбан II произносит речь в городе Клермон, в которой опирался на письмо Алексея первого, императора Византии, в котором тот рассказывает, как мусульмане мешают паломникам совершать крестные ходы на Святую Землю – в Иерусалим и портят святыни. Папа Урбан обращался к этому документу, словно к свидетельскому показанию, хотя его подлинность и сейчас вызывает сомнения. Урбан утверждал, что Святая Земля должна быть возвращена, и что так хочет Бог. Речь была настолько проникновенной, что прямо на площади верующие начали нашивать на свои одежды кресты, скандировать «Славься, Мария». По линии церкви начали списываться все власть имущие, а внутри Европы церквью был объявлен Божий Мир – запрет на междоусобные войны в Европе. Всем участникам паломничества (крестного похода) была обещана индульгенция - прощение всех грехов. Если же отойти от официальной точки зрения церкви и официальных поводов начала крестовых походов, то мы узнаем, что в восточных Землях, в которые в основном и ходили Европейские воины, существовало множество ценных ресурсов, таких как золото и свободные Земли, там проходили выгодные Европе торговые пути. Как и в свое время Римляне, Европейцы снова отправились на восток за ценными ресурсами, Если вспомнить, что к началу крестовых походов в Европе назревал экономический кризис, то можно сделать вывод, что процесс Крестовых Походов был объективно необходим Европейским княжествам для продолжение своего существования. Оружие крестовых походов. Оружие классического средневековья, рассвета рыцарства очень говоряще. Оно очень соразмерно, в нем нет никаких чрезмерностей вроде большого количества алебард или гиперболизированных крюков и молотов. Против них не нужно применять тяжелые металлические доспехи с большой сложностью производства. Все орудия поражения смертоносны, какими и должны быть, и одновременно при этом просты. И против этого оружия используется совершенно простые, антропоморфные доспехи. Глядя на оружие и доспехи классического средневековья, можно проследить ход мыслей людей, живших и воевавших в то время. К противнику относятся по-человечески, не стараясь его жестоко убить, а стараясь просто поразить живую силу, как и следовало порядочному рыцарю по своему кодексу чести. Проблемы и способы распознавания боевых средств классического средневековья С построением христианства и его распространением по Европе в 11-м веке пропадает похоронный инвентарь – в захоронениях больше не хранится вместе с человеком все его вооружение и вещи, в отличие от эпохи набегов викингов на Европу. Раскопав один курган, можно было представить, во что одевался человек, чем он воевал и как он жил. Но христиане в могилу ничего практически и не клали. Основная масса комплексной информации поступает из изобразительных источников - книг с воинскими изображениями. Были изображены доспехи, мечи, конская упряжь и обувь – полный спектр боевых средств. Изобразительных источников – иллюстраций, росписей, икон, изображений на монетах, скульптур и барельефов сохранилось огромное множество. Но здесь мы наступаем на проблему истоковедения – все изображения страдали излишней каноничностью – не понятно, какие вещи с рисунков действительно были, а какие должны были быть нарисованными по канону. Так что можно с уверенностью утверждать, что никогда историки не имеют дело с одним конкретным источником, а всегда вынуждены исходить из линейки, выборки однотипных источников (серии икон, серии памятников одного скульптура). Подобный подход (через типологию) Наиболее объективен. К примеру – существует минимум 8 типов изображения корпусных доспехов XI-XII века западной европы. В XIX-м и XX-м веке считалось, что разные типы изображения доспехов изображают, собственно, разные доспехи. Отрефлексировав эти данные, теперь мы можем утверждать, что подобные суждения неверны. Все восемь видов – просто один и тот же доспех – кольчуга. Мы имеем мемориальные свидетельства – хранимые дары. Мемориальных свидетельств немного, но слишком полагаться на них не стоит Археологические свидетельства – боевое оружие – большая ценность, и оставлять его на поле боя вряд-ли кто будет. Зачастую находки обнаруживаются в разрушенных подвалах и замках, средневековых свалках. Письменные источники – нарративные и документальные – повествовательные памятники и, собственно, документы. К сожалению, из нарративных источников можно мало что узнать об оружии классического средневековья. Документальные же – чеки и рассчеты военных полны списков вооружения, но в них нет его описания. Характеристика В описываемый период вооружение развивалось медленно и постепенно, неспешно, накоплением крохотных изменений в орудиях и опыта использования этих орудий. У противников крестоносцев и у самих крестоносцев было одинаковое вооружение. И сельджуки, и армяне, и византийцы и европейцы сражались чем-то сравнимым. Самое главное – щит, ведь шлема и кольчуги было недостаточно для защиты, а иногда и вообще они не являлись решающим фактором. Самый частый тип щита – миндалевидный большой щит, который имел возможность хвата и вдоль и поперек. Эволюция миндалевидного щита тесно связана с эволюцией других элементов брони. В основном крестоносцы были облачены в кольчуги – плетенные чугунными кольцами облачения. Диаметр колец, толщина проволки для них были разными в разных частях тела – в подмышках, к примеру, потоньше, что бы было легче махать руками. Кольчуга не требовала специализации в изготовлении и высокого качества материалов. Со временем у кольчуги менялась длина и плетение, добавлялся разрез на боку для удобного передвижения, кольчужный капюшон был придуман во время классического средневековья и надевался под шлем. Позднее ( в середине XII-го века) у кольчуги появился новый элемент – кольчужные чулки. Их появление позволило начать «срезать» низ у миндалевидного щита, из-за чего он все больше был похож на треугольный больше, чем на миндалевидный. Чулки закрывают ноги целиком, вместе со ступней и поднимаются до конца ребра. Их можно победить на два типа – полностью чулок, либо с застежками на задней части голени. Чулки держались на теле воина на большом и тяжелом поясе. Кольчужный чулок весит очень много, как бы хорошо мастер не делал доспехов. Два кольчужный чулка – восемь килограмм, которые нужно было постоянно носить на себе. Три основных типа шлема: куполовидный, сферический, конический. Шлем был простым, без излишеств. Редко – с ребрами жесткости или канделюрами, опоясывающими всю тулью. За счет них конструкция становилась прочнее, но и шлем считался дорогим удовольствием. На периферии Европы, в Польше, использовались восточные, хазараского типа, шлемы – снятые трофеи. Если посмотреть на испанские изображения, то увидим перенятие щитов у Арабов. Помимо арабов, европейцы знакомились в Византийцами. Отсюда европейцы переняли «Фригийские колпаки» - шлемы с характерным хохолком. В середине XII века начинается нечто новое. Начинают появляться новые шлемы, похожие на полусферические функционально – без яркого острия. Но при этом они без полусферы, а в виде таблетки. Несмотря на комичность. Эти клепанные шлема формировали на месте склепывания двойной слой стали и мощный угол. В этом месте был практически непробиваемый момент. Это был шаг вперед в производстве шлемов. Так же появляются шлемы с удлиненным носиком и расширяющимися в стороны. В исторических статьях рассказывается о шлеме полусферическом и с большим наносником (7,5 см). Что бы расширить наносник еще больше, планку сделали Т-образным, после чего средневековые мастера и эти планки начали сваривать с основой шлема, превращая традиционные полусферы в полумаски. После полумасок начали появляться и забрала. Отличный пример эволюции вооружения. Появление подобных касок было связано именно с крестовыми походами, ведь именно тогда рацыари начали встречастья с новой преградой – дождем из стрел. Стрелы могли попасть в лицо. У историков есть предположения, что глухие маски нужны были именно для защиты лица от тучи стрел. Во главе строя всегда стояла аристократия, и в силу того, что они могли себе позволить, именно у них и появились первые шлемы-маски. Так и появились в началу 13-го века Топфхельмы – глухие горшковидные шлемы, которые обычно и рисуют на крестоносцах.  Как только появляются и более серьезные шлемы, в то же время миндалевидный щит понемногу отрезается сверху – уменьшение щита коррелирует с эволюцией шлемов. К середине XIII-го века пехота и конница получает шлемы с полями – они были известны и в начале 13-го века. Поля шлемов защищают от поперечных ударов всядников и стрел. В крестовых походах помимо доспехов появился важный атрибут – надоспешная одежда, манера надоспешной одежды была подсмотрена Европейцами у своих оппонентов – сарацинов. Поверх кольчуги одевалась какая-то легка материя, что бы металл не нагревался под жарким солнцем Святой Земли. Появляется эта деталь после второго крестового похода, ближе к третьему. Она предохраняла от жары и была использована орденами. Одежда была по сущности своей длиннополой жилеткой и представляла большое геральдическое поле – рыцари тамплиеры ходили с красными крестами на груди. Плащи в бой не одевали, ведь в них воевать очень трудно – человека можно просто за него потянуть и тем самым повалить. Оружие в начало представляло собой старый добрый обыкновенный каролинский меч, он использовался и пехотинцами и всадниками. Конечно, было множество особенностей, вроде формы навершия или других технических особенностей, вроде монолитности меча, отсутствия клейма кузнеца или наоборот. Гладиусы, Спатры, новые типы гарды, изогнутые вперед, дабы раскрепощать кисть всадника, прямая гарда, что бы опираться на нее предплечьем, гарды, изогнутые назад, что бы мечом было удобно наносить колющие удары (предвестник шпаг). Реже использовались булавы и копья. Разобравшись с тем, чем и почему воевали крестоносцы, мы можем приступить к рассказу о самих крестовых походах. Крестовые походы. Первый Крестовых поход начался в 1096-м году, и представлял из собой многочисленное и хорошо вооруженное ополчение. В константинополе собрались десятки тысяч крестоносцев – Феодалы, их вассалы и сорвавшиеся с мест крестьяне. В апреле 1097 года крестоносцы перешли Босфорский пролив. Вскоре византийцам сдалась Никея – древний город, а 1 июля крестоносцы разбили султана Килидж-Арслана – сельджука, сына Сулеймана и этим проложили себе путь через Малую Азию. Двигаясь далее, крестоносцы нашли себе драгоценных союзников против турок в князьях Малой Армении, которых они стали всячески поддерживать. утвердились в Эдессе – древнем городе на Юго-востоке Турции, одним из важнейших городов раннего христианства. Для крестоносцев это было очень важно, по положению города, который составлял с тех пор их крайний восточный форпост. В октябре 1097 года крестоносцы осадили Антиохию, которую им удалось взять лишь в июне следующего года. В Антиохии крестоносцы в свою очередь были осаждены Талантливым полководцем Кербогой и, терпя голод, подвергались большой опасности; им удалось, однако, выйти из города и разбить Кербогу. Пока между крестоносцами шли споры из-за Антиохии, в войске, недовольном промедлением, произошло волнение, которое заставило князей, прекратив распри, двинуться далее. То же повторялось и потом: в то время, как войско рвалось к Иерусалиму, вожди спорили из-за каждого взятого города. 7 июня 1099 года перед глазами крестоносцев открылся, наконец, святой город, а 15 июля они взяли его, причём произвели страшную резню среди мусульман. Власть в Иерусалиме получил Готфрид Бульонский . Разбив под Аскалоном – городом на юго-заападе Израиля, египетское войско, он обеспечил на некоторое время с этой стороны завоевания крестоносцев. Крестоносцы шли завоевывать новые земли и в итоге завоевали их и поделили между собой на княжества. По окончании 1-го крестового похода на территории стран восточной части средиземного моря были основаны четыре христианских государства. Г  рафство Эдесса — первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было основано в 1098 году Балдуином I Булонским. рафство Эдесса — первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было основано в 1098 году Балдуином I Булонским. После завоевания Иерусалима и создания королевства. Просуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса. Княжество Антиохия — было основано Боэмундом I Тарентским в 1098 году после взятия Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года. Иерусалимское королевство, просуществовало вплоть до падения Акры в 1291 году. В подчинении у королевства находилось несколько вассальных сеньорий, в том числе четыре наиболее крупные: Княжество Галилеи Графство Яффы и Аскалона Трансиордания — сеньория Крака, Монреаля и Сент-Авраама Сеньория Сидона Графство Триполи — последнее из государств, основанных в ходе Первого крестового похода. Было основано в 1105 году графом Тулузы Раймундом IV. Графство просуществовало до 1289 года. Государства крестоносцев полностью охватывали территорию, через которую шла в то время торговля Европы с Индией и Китаем, никакой лишней территории не занимая. Египет оказывался отрезан от этой торговли. Доставка грузов в Европу наиболее экономичным путём из Багдада, минуя государства крестоносцев, стала невозможна. Таким образом, крестоносцы приобрели в некотором роде монополию в данного рода торговле. Отсюда же попытки крестоносцев завоевать устье Невы Второй крестовый поход. После первого крестового похода началось усиление мусульман, угрожавших христианским государствам. В частности,в 1144 году мусульманами была взята Эдесса и завоевано всё Эдесское графство. Второй крестовый поход стал ответом христиан на этот удар. Второй крестовый поход был очень провальным самим по себе мероприятием. Большинство крестоносцев выдвинулось на восток пешим ходом и вследтствии этого погибло. Кретсоносцы потеряли Эдессу, и после сорока лет тяжелых для христиан поражений, государства крестоносцев были взяты в плотное кольцо врагов. Третий крестовый поход 1189-1192 После прихода к власти султана Саладина и объединения им Египта, Сирии, Месопотамии и Дамаска у крестоносцев появились большие проблемы. Но, в Иерусалиме правил молодой король Балдуин чертвертый. Он показал себя умелым и находчивым дипломатом и между Дамаском (столицей Султана Саладина) и Иерусалимом (столицей Балдуина) установился мир, Саладин и Балдуин старались избегать масштабных и кровопролитных сражений. В 1185 году Балдуин умер и к власти пришел жених его сестры – Ги Де Лузиньян. Он стал провоцировтаь Саладина на генеральное сражение. Последней каплей в чашу терпения Султана стала атака на караван, в котором ехала его сестра. Отношения между Иерусалимом и Дамаском обострились и мусульмане перешли в наступление. В июле 1187 года Саладин взял Тивериаду и нанёс христианам, занявшим высоты Хаттина (около Тивериады), страшное поражение. Король Иерусалимский Ги де Лузиньян и множество его рыцарей попали в плен. Саладин овладел затем Акрой, Бейрутом, Сидоном, Кесарией, Аскалоном и другими городами. 2 октября 1187 года его войска вступили в Иерусалим. Только под Тиром Саладин потерпел неудачу. Во власти крестоносцев остались лишь Тир, Триполи и Антиохия. Между тем король Ги, освободившись из плена, двинулся на завоевание Акры. Успехи Саладина вызвали новое движение на Западе, приведшее к 3-му большому крестовому походу. Весной 1191 года в Акру прибыли короли французский (Филипп II Август) и английский (Ричард I по прозванию Львиное Сердце) и герцог Леопольд V Австрийский. По дороге Ричард Львиное Сердце победил императора Кипра, Исаака, который вынужден был сдаться; его заключили в сирийский замок, где держали почти до самой смерти, а Кипр попал во власть крестоносцев. Осада Акры шла плохо вследствие раздоров между королями французским и английским. Только 12 июля 1191 года Акра сдалась после почти двухлетней осады. Крестоносцам удалось нанести Саладину поражение в битве при Арсуфе, но из-за нехватки воды и постоянных стычек с мусульманскими отрядами армия христиан не сумела отвоевать Иерусалим — король Ричард дважды подходил к городу и оба раза не решился на штурм. в сентябре 1192 года было заключено перемирие с Саладином: Иерусалим остался во власти мусульман, христианам было лишь позволено посещать святой город. После этого король Ричард отплыл в Европу. Четвёртый крестовый поход (1202—1204) Вскоре папа Иннокентий III стал проповедовать новый 4-й крестовый поход. Вместо мусульман, крестовый поход этот был против Византийцев и больше носил политический характер, чем религиозный. В то время, как крестоносцы собирались отплыть в Египет, летом 1201 года в Италию прибыл царевич Алексей, сын низложенного и ослеплённого в 1196 году византийского императора Исаака Ангела. Он просил у папы помощи против своего дяди, Алексея III. Папа был женат на сестре царевича Алексея и поддержал его просьбу. Вмешательство в дела Византийской империи обещало большие выгоды венецианцам; Крестоносцы, взяв в ноябре 1202 года для венецианцев город Задар (взамен недоплаченных денег за перевоз), отплыли на Восток, летом 1203 года высадились на берегу Босфора и стали штурмовать Константинополь. После нескольких неудач император Алексей III бежал, и слепой Исаак был снова провозглашён императором, а его сын Алексей — соправителем. 12 апреля 1204 года крестоносцы взяли Константинополь, причём погибло множество памятников искусства. Алексей V и Феодор Ласкарис, зять Алексея III, бежали (последний — в Никею, где и утвердился), а победители образовали Латинскую империю. Для Сирии ближайшим следствием этого события было отвлечение оттуда западных рыцарей. С мусульманами крестоносцы жили в это время большей частью в мире, который был очень выгоден Альмелику-Аладилу: благодаря ему он укрепил свою власть в Передней Азии и Египте. В Европе успех 4-го крестового похода вновь оживил крестоносное рвение. Во время 4-го крестового похода Византийская империя была частично завоёвана крестоносцами, которые основали на её территории четыре государства. Латинская империя Королевство Фессалоники Герцогство Афинское Княжество Ахейское Кроме того, на островах Эгейского моря венецианцы основали герцогство Архипелага (или Наксосское герцогство). В 1212 году состоялся так называемый Крестовый поход детей, экспедиция под предводительством юного провидца по имени Стефан, который вдохнул во французских и немецких детей веру в то, что с его помощью, как бедные и преданные слуги Господа, они смогут вернуть христианству Иерусалим. Дети отправились на юг Европы, но многие из них не достигли даже берегов Средиземного моря, а погибли в пути. Некоторые историки считают, что Крестовый поход детей был провокацией, устроенной работорговцами с целью продать участников похода в рабство. Пятый крестовый поход (1217—1221)в 1217 году в Святую землю отправились значительные отряды крестоносцев во главе с королём Венгрии Андрашем II, герцогом Австрии Леопольдом VI Славным и Оттоном Меранским во главе; это был 5-й крестовый поход. Военные действия шли вяло, и в 1218 году король Андраш вернулся домой. Вскоре в Святую землю прибыли новые отряды крестоносцев, под предводительством Георга Видского и Вильгельма Голландского. Крестоносцы решили напасть на Египетский султанат, который был в то время главным центром мусульманского могущества в Передней Азии. Султан Аль-Камиль, предложил чрезвычайно выгодный мир: он соглашался даже на возвращение Иерусалима христианам. Это предложение было отвергнуто крестоносцами. В ноябре 1219 года, после более чем годовой осады, крестоносцы взяли Дамиетту. Часть крестоносцев, убеждённая папским легатом Пелагием, двинулась к Мансуре, но поход окончился полной неудачей, и крестоносцы заключили в 1221 году с аль-Камилем мир, по которому получили свободное отступление, но обязались очистить Дамьетту и вообще Египет. Шестой и седьмой, восьмой и девятый крестовый походы Шестой крестовый поход предсатвляет из себя в основном политические интриги, противостояние папы с императором и мирные договоры. Крестоносцы в 1229-м вернули себе Иерусалим и несколько других городов, вроде Вифлеема и Назарета, но Святой город оказался в руках крестоносцев ненадолго. В итоге он все равно был захвачен и опустошен турками. Седьмой крестовые поход впринципе не был нисколько не успешным и в итоге не принес никаких результатов. К его концу все больше крестоносцев возвращались в Европу с Востока Во время восьмого крестового похода продолжались христианские распри между собой, а завоевания носили все больше характер, выгодный одним феодалам, но пагубный для всей Христианской миссии в целом. К девятому крестовому походу у крестоносцев оставался всего один крупный форпост – Триполи, который постоянно осаждался. Падение власти крестоносцев на Востоке Папа Григорий X старался, но без успеха, организовать новый крестовый поход. Обещали идти в Святую землю многие (в том числе Рудольф I Габсбург, Филипп III Смелый, Эдуард Английский, Хайме Арагонский и другие), но никто не исполнил обещания. Крестоносная проповедь не производила более на Западе прежнего действия: монархи, под влиянием самих крестовых походов, потеряли веру в возможность дальнейшей успешной борьбы за Гроб Господень и земли на Востоке; прежнее религиозное настроение ослабевало, развивались светские стремления, возникали новые интересы. Мусульмане взяли Акру (18 мая 1291 года). Король Генрих покинул осаждённый город и отплыл на Кипр. После Акры пали Тир, Сидон, Бейрут, Тортоза; христиане потеряли все свои завоевания на сирийском берегу. Масса крестоносцев погибла, остальные выселились, преимущественно на Кипр. На Кипр удалились, после падения Акры, и иоанниты. Тамплиеры перебрались сначала также на Кипр, потом во Францию; тевтонцы нашли себе ещё ранее новое поле действия на севере, среди пруссов). Последний форпост крестоносцев на восточном побережье средиземного моря, остров Руад, был захвачен в 1303 году, после чего европейцы никогда не занимали больше территорий на Святой Земле до Первой мировой войны. Итоги: Причины неудачи крестовых походов и их влияние на культуру Европы В числе причин неудачного исхода крестовых походов в Святую землю на первом плане стоит феодальный характер крестоносных ополчений и основанных крестоносцами государств. Для успешного ведения борьбы с мусульманами требовалось единство действия; вместо этого крестоносцы приносили с собой на Восток феодальное раздробление и разъединение. Слабая вассальная зависимость, в которой крестоносные владетели находились от иерусалимского короля, не давала ему действительной власти, какая нужна была здесь, на границе мусульманского мира. Крупнейшие князья (эдесский, трипольский, антиохийский) были совершенно независимы от иерусалимского короля. Нравственные недостатки крестоносцев, эгоизм их вождей, стремившихся к созданию на Востоке особых княжеств и к расширению их за счёт соседей, плохое понимание политической ситуации делали их неспособными подчинять свои личные узкие мотивы более высоким целям (бывали, конечно, и исключения). К этому уже с самого начала добавились почти постоянные распри с Византийской империей: две главные христианские силы на Востоке истощались во взаимной борьбе. Такое же влияние на ход крестовых походов оказало и соперничество между папами и императорами. Далее, важное значение имело то обстоятельство, что владения крестоносцев занимали лишь узкую прибрежную полосу, слишком незначительную, чтобы они могли без посторонней поддержки успешно бороться с окружающим мусульманским миром. Поэтому главным источником сил и средств сирийских христиан была Западная Европа, а она лежала далеко и переселение оттуда в Сирию не было достаточно сильно, так как большинство крестоносцев, исполнив обет, возвращались домой. Наконец, успеху дела крестоносцев вредило различие в вероисповедании между крестоносцами и мусульманами. Культура Крестовые походы имели важные последствия для всей Европы. Неблагоприятным их результатом было ослабление восточной империи, отдавшее её во власть турок, а также гибель бесчисленного количества людей. Но гораздо значительнее были последствия, благотворные для Европы. Для Востока и ислама крестовые походы были как чума для Европы, но для самих европейцев походы несомненно оказали большое влияние на культурный, политический и общественный строй Западной Европы: Они содействовали развитию медицины и науки Численное ослабление рыцарского класса, являвшееся следствием отлива рыцарей на Восток, облегчало королевской власти борьбу с оставшимися на родине представителями феодальной аристократии. Небывалое дотоле развитие торговых отношений содействовало обогащению и усилению городского класса. Затем, крестовые походы в некоторых странах облегчили и ускорили процесс освобождения крепостных. они освобождались не только вследствие ухода в Святую землю, но и методом выкупа свободы у баронов, которые нуждались в деньгах при отправлении в крестовый поход и поэтому охотно вступали в такие сделки. приводя в близкое соприкосновение различные народы Западной Европы, крестовые походы помогали им уяснить свои национальные особенности. Приведя западных христиан в близкое соприкосновение с мусульманами и христианами Востока (греками, арабами, турками и так далее), крестовые походы содействовали ослаблению религиозных предрассудков. Мореплавание достигло во время крестовых походов небывалого развития: большая часть крестоносцев отправлялась в Святую землю морем; морским же маршрутом велась и почти вся обширная торговля между Западной Европой и Востоком. Оживлённые торговые отношения приносили в Западную Европу множество денег, а это приводило к упадку на Западе форм натурального хозяйства и содействовало тому экономическому перевороту, который замечается в конце Средних веков. Отношения с Востоком приносили на Запад много полезных предметов, до тех пор или вовсе там не известных, или же бывших редкими и дорогими. Теперь эти продукты стали привозиться в большем количестве, дешевели и входили во всеобщее употребление. Так были перенесены с Востока рожковое дерево, шафран, абрикос лимон, фисташки. В обширных количествах стал ввозиться сахар, вошёл в широкое употребление рис. В значительном количестве ввозились также произведения высоко развитой восточной промышленности: бумажные материи, ситец, кисея шёлковые ткани (атлас, бархат), ковры, ювелирные изделия, краски и тому подобное. Заключение При подготовке реферата я узнал множество новых для себя фактов – о неорганизованности крестоносцев, множестве неизвестных до этого для меня событий, вроде потери Иерусалима и четвертого крестового похода на Тунис. Мне было особенно интересно писать о вооружении крестоносцев и итогах эпохи Крестовых Походов. Список литературы

|