ИМК. Презентация ИМК. Культура классицизма в белорусии

Скачать 4.85 Mb. Скачать 4.85 Mb.

|

|

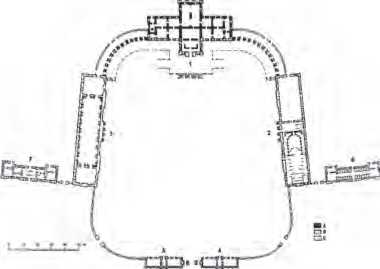

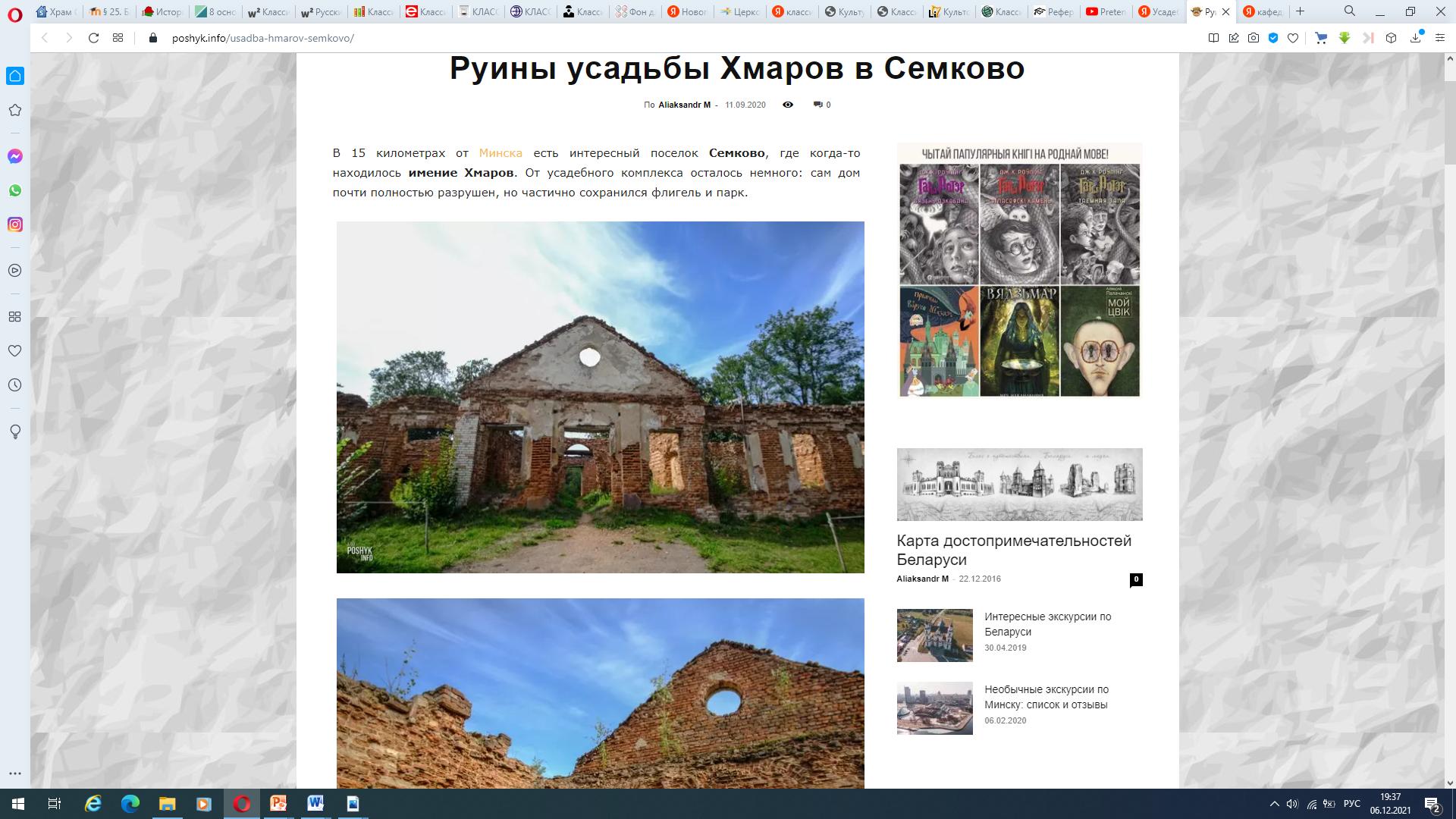

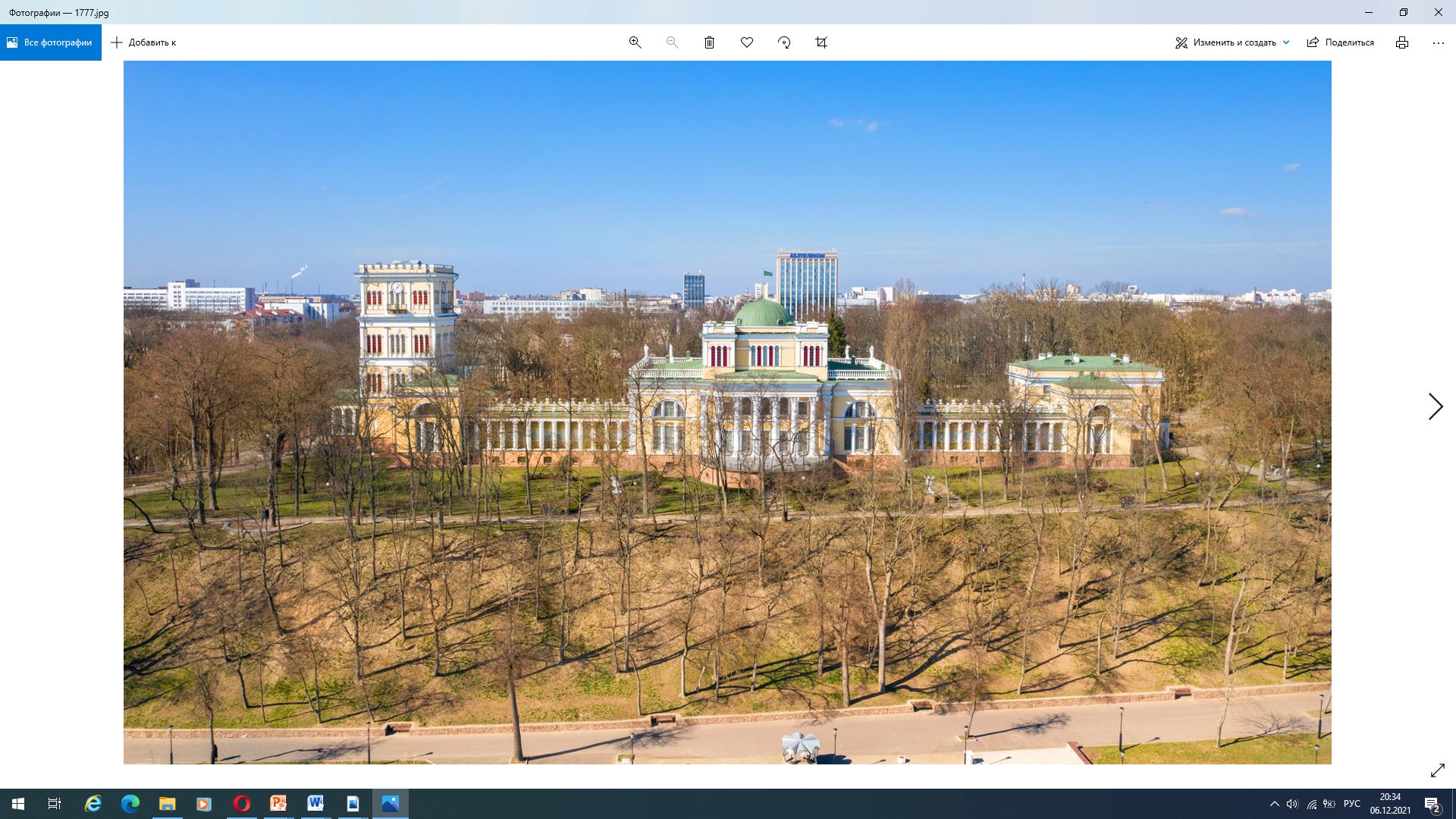

1 Слайд Культура классицизма в белорусии XVIII -XIX вв. 2 Слайд Классици́зм (от лат. classicus - образцовый), стиль и художественное направление в литературе, живописи, архитектуре и искусстве XVII – нач. XIX вв. Стиль классицизма (лат. classikus – образцовый) начал складываться в XVII в., в эпоху становления и укрепления европейских монархий, опираясь на нормы и образцы античного искусства, продолжая развитие в XVIII в. и постепенно угасая в XIX в. Классицизм отличается уравновешенностью, гармоничностью, строгостью композиций произведений, рационализмом в сочетании с величавостью, переходящей в монументализм. Для работ представителей этого течения характерно создание идеальных, а не реалистичных образов, поэтому в поисках сюжетов авторы часто обращались к античной истории, мифологии, Библии. Классицизм является мировоззрением, идеологией, отражающей естественное стремление человека к красоте, целостности, простоте и ясности содержания и формы. Чаще эти идеалы находили в искусстве античной классики, поэтому в обыденном сознании эстетика классицизма связана с обращением к античному наследию. На этой основе возникают различные эстетические концепции, художественные стили, течения и школы, складывается творчество отдельных мастеров. Художественные стили классицизма значительно различаются в зависимости от обстоятельств, места и времени их возникновения. Во Франции этапом I классицизмом называют стиль, времен правления Короля Людовика XIV. в эпоху становления абсолютной монархии, которая противопоставляет идею рационализма, порядка и системы хаосу и разрозненности феодальных княжеств. За эталон берется греко-римская античность. Важные вехи: рационализм Декарта и его программный труд «Рассуждение о методе» (1637); трактат «Поэтическое искусство» (1674) Никола Буало; строительство Версаля — «храма гармонии», в котором царит строгая иерархия; творчество художников Никола Пуссена (1594−1665) и Клода Лоррена (1600−1682); открытие Академии живописи и скульптуры в Париже (1648); трагедии Корнеля (1606−1684) и Расина (1639−1699), которых называли новыми Эсхилом и Еврипидом. Этап II. Классицизм XVIII—XIX вв. Классицизм — главный стиль во Франции в эпоху Просвещения, Французской революции и Первой империи, а также в других странах Европы и даже в США. В XVIII в. интерес к античности обретает «второе дыхание» благодаря трем факторам: начатым в 1748г. раскопкам Помпей и Геркуланума, трудам обожествлявшего искусство Древней Греции и Рима немецкого просветителя Иоганна Винкельмана и культу Рафаэля, которого прославлял влиятельный художник Менгс. В России классицизм господствует со второй половины XVIII до первой трети XIX вв. при «просвещенной императрице» Екатерине II, одержимой культом государственности. В искусстве позднего классицизма царит культ героического. Важные вехи: творчество художников Жака-Луи Давида, Жана Огюста Доминика Энгра, Карла Брюллова, скульпторов Антонио Кановы и Бертеля Торвальдсена; возведение Триумфальной арки (1806−1836) и Вандомской колонны в Париже, Бранденбургских ворот в Берлине (1788−1791), основание Академии художеств в России (1757), строительство Санкт-Петербурга — Северной Пальмиры, самого масштабного шедевра классицизма. В XIX в. классицизм переживает кризис: из некогда прогрессивного он становится консервативным и академичным стилем, сдерживающим развитие искусства. На смену классицизму приходит романтизм. 3 Слайд Развитие классицизма в Беларуси 1 Живопись 2 Скульптура 3 Архитектура 4 Литература 5 Музыка 4 Слайд Мировое развитие классицизма в архитектуре. Главными чертами архитектуры классицизма, как западноевропейского, так и русского, является стремление к ясности и простоте, проявляющееся в симметрии, тектоничности композиции и рациональном пропорционировании. В архитектуре классицизма в целом присущи принципы регулярности. Поэтому основой архитектурного языка классицизма стал архитектурный ордер и его разновидности, заимствованные из античного, главным образом римского, наследия: тосканский, ионический, коринфский и, в особенно торжественных случаях, композитный. В эпоху французского абсолютизма, в правление «Короля-солнца» Людовика XIV, сложился «большой стиль» (фр. Grand Manière), особенностью которого было необычное соединение элементов классицизма и барокко. Идеи и художественные формы классицизма позволяли возвеличивать короля, сравнивая его деяния с великими творениями императоров Рима, а барокко — придавать этим формам особую пышность и экспрессию. В архитектуре примерами «большого стиля» стали дворец Во-ле-Виконт, творение архитектора Луи Лево, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена (1658—1661) и Большой дворец в Версале (Л. Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, создатель парка — А. Ленотр, 1668—1687). Дворец и парк в Версале стали «триумфом большого стиля» и продемонстрировали оригинальный вклад Франции в искусство западноевропейского классицизма. Ещё один пример архитектуры французского классицизма эпохи Людовика XIV, но на этот раз почти без барочных реминисценций, — знаменитая «колоннада Лувра» большого ордера (1664—1673), работа Клода Перро. В композиции церкви Дома инвалидов в Париже (1693—1706) архитектор Ж. Ардуэн-Мансар впервые продемонстрировал так называемую «французскую схему»: крестовый план, идеальная симметрия, колонные портики, барабан с «римским куполом» и шпилем на одной вертикальной оси. Такая схема соединяет многие элементы и не имеет прямых прототипов в истории архитектуры. Портики и купол напоминают о Греции и Италии, но шпиль и фонарь соотносят композицию с традициями зодчества стран Северной Европы. Со временем «французская схема» Ардуэн-Мансара стала образцовой для архитектуры неоклассицизма «севернее Альп». Её в общих чертах повторил Ж.-Ж. Суфло в церкви Св. Женевьевы (Пантеоне) (1758—1789) и отчасти развил Кристофер Рен в соборе Святого Павла в Лондоне (1675—1708). При Людовике XV (1715—1774) в Париже создавали градостроительные ансамбли в «древнеримском» вкусе, например симметричные фасады зданий северной стороны площади Согласия (1772—1775, архитектор Жак-Анж Габриэль), а при Людовике XVI (1774—1792) «благородный лаконизм» становился главным требованием заказчиков к архитекторам. Основным течением неоклассицизма XVIII века в странах Западной Европы стал палладианизм, в русскоязычной традиции: палладианство, выросшее из идей итальянского архитектора Андреа Палладио (1508—1580). В основе этого стилевого течения — античное наследие: следование композиционным принципам классической храмовой архитектуры Древней Греции и Рима, а также достижения искусства римского классицизма начала XVI века: школы Браманте и Рафаэля. Классический пример палладианской архитектуры — Вилла Альмерико-Капра, построенная в XVI веке по проекту Палладио близ Виченцы и прозванная Вилла Ротонда за абсолютную симметрию композиции и круглый зал в центре. Примечательно определение историка архитектуры А.И. Некрасова: «Вилла Ротонда Палладио уже не Ренессанс, а классицизм», поскольку её архитектура тяготеет к «холодной рассудочности и геометрической упрощённости». Английский архитектор Иниго Джонс перенёс палладианство на север, в Англию. Однако английские архитекторы стремились соединить основные палладианские темы: центрическую схему, симметрию фасада, колонные портики, с традициями старинных английских загородных замков с угловыми восьмигранными башнями, зубчатыми стенами и стрельчатыми арками. В 1715—1725 годах благодаря усилиям лорда Бёрлингтона и архитектора-палладианца Колина Кэмпбелла было осуществлено трёхтомное издание «Британский Витрувий, или Британский архитектор» (Vitruvius Britannicus, or the British Architect..). Оно имело важное значение в истории европейской архитектуры. Это был развёрнутый иллюстрированный каталог построек английского классицизма, включающий проекты лорда Бёрлингтона, сэра Кристофера Рена, самого Кэмпбелла, Николаса Хоуксмура, Уильяма Кента, Ииго Джонса, Джона Ванбру, И. Вэра, Р. Морриса и многих других архитекторов-палладианцев. В конце XVIII века палладианизм вновь вошёл в моду, наиболее выдающимся мастером этого времени был английский архитектор Роберт Адам, организовавший вместе с братом Джеймсом проектную фирму «Адельфи». На мастеров следующего поколения оказывали влияние не только археологические находки в Италии, но и фантастические композиции Дж.Б. Пиранези, живописные и графические ведуты Ш.-Л. Клериссо. Главным отличием архитектуры неоклассицизма XVIII века от предыдущих модификаций классицистического стиля стало следование не обобщённому представлению об архитектуре античности, а, благодаря накопленному к этому времени археологическому материалу и детальному изучению памятников, ориентация на конкретные прототипы, стилизация определённых форм и композиций. В эпоху Просвещения и Французской революции сформировался «революционный классицизм» школы мегаломанов. В проектах Э.-Л. Булле, Ж. Гондуэна, К.-Н. Леду очевидно стремление к созданию огромных, поражающих размерами и величием сооружений гражданского назначения. Согласно их идеям, искусство Нового времени должно впечатлять мощью, монументальностью и демонстрировать способность классицизма организовывать обширные городские пространства. В искусстве мегаломанов соединялись дух морализма, бесконечная фантазия и эстетика геометрического стиля. Влияние мегаломанов испытали Ж.-Ф. Тома де Томон и обучавшиеся в Париже архитекторы русского классицизма: В. И. Баженов, А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин. Архитекторы наполеоновской Франции черпали вдохновение в величественных сооружениях императорского Рима, таких, как Триумфальная арка Септимия Севера и Колонна Траяна. Они послужили прототипами многих сооружений, в том числе Арки Каррузель и Вандомской колонны в Париже. Придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен проектировали оформление парадных интерьеров «в римском стиле», соответствующих духу Первой Империи, делали рисунки мебели, светильников, декоративных тканей, бронзовых украшений в новом стиле ампир. Особенный стиль русского ампира, характерный небывалой пространственной мощью грандиозных архитектурных ансамблей «больших площадей» демонстрировал в Санкт-Петербурге первой трети XIX века Карл Росси. В Германии в оппозиции ненавистному французскому ампиру развивался стиль прусского эллинизма в творчестве архитекторов К.Ф. Шинкеля и Лео фон Кленце, автора здания Вальхаллы (мемориала великих немцев) на Дунае, повторяющего в общих чертах композицию Парфенона афинского Акрополя. В Англии в этот период развивался классицистический «регентский стиль», его наиболее известный представитель — Джон Нэш. Благодаря эстетике классицизма в архитектуре стало возможным осуществлять передовые градостроительные идеи, реконструировать центры старинных городов, создавать большие архитектурные ансамбли, включающие просторные площади, сады и парки, монументально-декоративную скульптуру. В период историзма 1830—1880-х годов получил развитие стилевой плюрализм, предполагающий не только соединение эстетики классицизма и романтизма, но и возникновение на основе исторического мировоззрения, детального изучения конкретных прототипов и их стилизаций, различных неостилей: неороманского, неоготики, неогреческого, неоренессанса, необарокко, неорококо, неомавританского и других. Соединение в одной композиции элементов разных неостилей, также характерное проявление периода историзма XIX века, создавало эклектику. 5 Слайд Белорусское развитие классицизма в архитектуре. Стили архитектуры: Барочный классицизм. Строгий стиль классицизма. Ампир. Рациональный классицизм. 6,7 Слайд Барочный классицизм. Развитие барочного классицизма пришлось на достаточно сложное время, когда белорусские земли входили в состав и Речи Посполитой, и Российской империи. А на пограничье влияний различных культур, как известно, всегда следует ожидать появления значительных художественных произведений [1, с. 386, 387]. Кроме того, в это время на территории Коронной Польши получил развитие стиль Станислава Августа, ставший одним из достижений польского искусства и архитектуры. Здесь же, на белорусской земле он получил дальнейшее развитие. Стилистику барочного классицизма в архитектуре Речи Посполитой относили обращение к большому стилю французской архитектуры XVII в. и постройки, соединяющие черты барокко и классицизма [2, с. 28, 29, 68—88]. Следует отметить, что в русском архитектуроведении развитие класицизма объяснялось исключительно исходя из эволюционного подхода, определялись этапы становления, развития и упадка стиля, а барочный классицизм, как особое явление, не выделялся [3, с. 336, 337]. В белорусской историко-архитектурной науке накоплен некоторый фактологический материал о постройках барочного классицизма, их заказчиках и зодчих. В значительной степени изучено творчество архитектора князя А. Сапеги И. Беккера [4], имеются сведения о деятельности итальянского зодчего Дж. Сакко, рассмотрена архитектура Гродненских королевских мануфактур [5, 6]. Изучены первые административные постройки на восточных белорусских землях архитектора И. Зигфридена и И. Зейделя, которые также можно отнести к барочному классицизму [7, с. 89— 95]. Прежде всего, необходимо несколько слов сказать о теории этого явления. Как известно, термин «барочный классицизм» ввел в архитектуроведение немецкий исследователь З. Гиди он [8, с. 9—19]. Представляя в качестве основного противоречия в архитектуре и искусстве рубежа XVIII—XIX веков конфликт между барокко и романтизмом как противопоставление и борьбу различных основ творчества, он не считал классицизм особым стилем, а лишь стилистической окраской, которая свойственна и барокко, и романтизму. Поэтому он и использовал термины «барочный классицизм», «романтический классицизм». Следует отметить, что З. Гидионом было очень точно подмечено изменение творческих основ в архитектурной деятельности, когда в конце XVIII века на смену барочной однородности и иерархии составляющих в архитектурной композиции пришло выделение автономных самостоятельных элементов. Примерно в это же время, начиная с 1760-х годов, как отмечено Е. А. Кантором, в архитектурном творчестве был осуществлен переход от традиционного, идущего от Витрувия способа компоновки построек на основе учета их функциональной составляющей, к созданию архитектурной композиции чисто геометрическим путем, учитывая исключительно закономерности геометрического построения [9, с. 159—168]. Рассуждения З. Гидиона были восприняты исследователями архитектуры, которые в своих работах использовали многие его научные положения, в том числе и термин «барочный классицизм», что в итоге дало возможность достаточно полно охарактеризовать это архитектурное явление [2, с. 22]. Что же представляет из себя барочный классицизм? По времени он располагался между поздним барокко и романтическим классицизмом, к которому следует отнести строгий стиль виленского классицизма и ампир. С барочным классицизмом связаны первые случаи обращения архитекторов и заказчиков строительства эпохи Просвещения к использованию античного греко-римского наследия. В постройках барочного классицизма, как правило, применялись характерные для барокко общие объемные построения, а классицистическое влияние заключалось во включении отдельных элементов и деталей в интерьеры и декор фасадов зданий. Иногда в постройках барочного классицизма использовались заимствованные из наследия А. Палладио объемные композиции. Первые проявления классицизма в белорусской архитектуре, как и в архитектуре польской, наблюдаются не в королевском строительстве, а в деятельности магнатов, увлеченных идеями Просвещения. Однако на белорусской земле это происходило позднее и практически совпадало по времени с первыми постройками с использованием классицистической стилистики, созданными для короля Станислава Августа в Варшаве и окрестностях. Таким просвещенным магнатом был князь Александр Сапега, с 1762 года — гетман польный литовский, а с 1775 года — канцлер литовский. В своих белорусских поместьях он задумал строительство под стать королевскому с использованием барочно-классицистической стилистики. У него на службе с конца 1750-х годов находился немецкий архитектор И. Беккер, творчество которого развивалось параллельно развитию архитектурной стилистики в Речи По- сполитой второй половины XVIII века от позднего барокко через увлечение барочным классицизмом к созданию построек в стиле строгого классицизма [4, с. 65—85]. Первые и наиболее значительные проявления барочного классицизма мы видим в грандиозной по замыслу перестройке дворца Сапегов в Ружанах, осуществляемой с конца 1760-х годов до 1777 года (рис. 1). Здесь был создан обширный комплекс, организованный вокруг большого парадного двора и изолированный от построек местечка. В его композицию вошли переделанное старое здание дворца, два больших флигеля, включающие театр, манеж, библиотеку и картинную галерею, въездная арка с двумя пристройками к ней для караульни и канцелярии. Все это было объединено полукруглыми в плане колоннадами и монументальными оградами. Кроме того, к флигелям были пристроены два корпуса, где размещались кухня и конюшня. В архитектуру дворца внесено новое, соответствующее идеологии Просвещения, содержание. В значительных по объему флигелях, в которых в соответствии с традицией обычно размещались хозяйственные помещения, был устроен театр, манеж, библиотека и картинная галерея. Введение новой классицистической стилистики проявилось в общей композиции дворца, которая выполнена по палладианской схеме дома с флигелями, соединенными колоннадами. Кроме того, в композицию включен мотив «римской» триумфальной арки, акцентирующий главную ось ансамбля, а также тема античной колоннады в интерьере театральной флигеля. Главным же классицистическим элементом явилось многократное повторение восьмиколонного портика со сдвоенными колоннами, завершенного треугольным фронтоном — характерной архитектурной темы для большого стиля французской архитектуры XVII века. Создавая с королевским размахом ансамбль дворца в Ружанах А. Сапега и И. Беккер обратились к лучшим образцам европейской архитектуры, возведенным монархами европейских стран.   Рисунок 1 - Дворец Сапегов в Ружанах План 1-го этажа дворца по проекту И. Беккера; проект главного фасада; общий вид въездных ворот (1598-конец XVIII в.). Характерным примером провинциальной трактовки традиционной барочной объемной композиции с введением классицистических элементов является дворец М. Бутримовича в Пинске, возведенный К. Шильтгаузом в 1784—1787 годах [7, с. 54—56] (рис. 2). Ощутимое влияние выдающейся парижской постройки.   Рисунок 2 - Дворец М. Бутримовича в Пинске (1784—1787 гг., арх. К. Шильтгауз). Парковый фасад, план Барочный классицизм представлял на белорусской земле достаточно широкое явление, охватившее все типы зданий и распространившееся с 1760-х годов вплоть до конца XVIII века преимущественно на западных белорусских землях, входивших в состав Речи Посполитой. Его развитие здесь было связано с переходом от саксонского влияния к французскому с доминировавшим воздействием французской архитектуры. Распространение барочного классицизма на белорусской земле было в значительной степени связано с влиянием стиля Станислава Августа, где он получил свое дальнейшее развитие в магнатском строительстве. Из отдельных направлений можно выделить возврат к большому стилю французской архитектуры XVII века, соединение стилистики рококо и классицистического декора, а также провинциальную переработку общих композиционных схем с введением классицистических деталей. Постройки барочного классицизма характеризуются соединением традиций барокко с идеями Просвещения, использованием характерных для барокко объемных композиций в их классицистической интерпретации. Этим они отличались от следующего за ними строгого классицизма, которому присущ уже новый подход к проектированию зданий — разрыв с идущими от Витрувия традициями архитектурного проектирования и создание общих композиционных построений чисто геометрическим путем. 7 Слайд Строгий стиль классицизма Сначала 1770-х годов характер архитектуры на белорусских землях, входящих в состав Речи Посполитой, постепенно начинает меняться. Причиной тому становится достаточно активное здесь развитие капиталистических отношений, которое привело к возникновению круга просвещенных магнатов, исполняющих видные должности в государственной администрации или же активно занимающихся сельскохозяйственным или мануфактурным производством. Эти люди были достаточно информированы о существовании моды на античность и желали перестроить свое жилище в соответствии с новыми вкусами. В 1770-е годы на белорусской земле не было еще классицистически ориентированных зодчих. К проектированию привлекались зодчие старшего поколения, находящиеся на службе у магнатов и короля — И. Беккер, Дж. Сакко, К. Шильтгауз, имеющие барочно-классицистическую направленность. Влияние же Вильно — признанного в Речи Посполитой центра строгого классицизма, началось позднее, с 1781 года — со времени возвращения Л. Гуцевича из-за границы и организации учебного процесса в Главной литовской школе. В таких условиях для получения проектов в античном вкусе необходимо было или же заказывать их в столице, за границей у зодчих новой формации, или же приглашать для работы на белорусской земле классицистически ориентированного зодчего. Тем более что белорусские земли представляли собой широкое поле деятельности для архитектора. Оптимальным в данном случае казалось приглашение зодчего из Италии. Но не из итальянской провинции, куда еще не проникли новые архитектурные идеи, а из столицы. И такой вариант был найден. Из Рима был приглашен молодой зодчий Карло Спампани (1750—1783 годы) [10]. На белорусской земле Спампани выполнял заказы магнатов и шляхты. Были среди его заказчиков подлинные знатоки и ценители классицистического искусства. К таким относился архиепископ И. Массальский, инициатор перестройки кафедрального костела в Вильно по проекту Л. Гуцевича [10, с. 29]. Именно для его украшения он пригласил в 1785 году художника Ф. Смуглевича, который выполнил для костела изображения двенадцати апостолов и алтарную картину. В своей деятельности К. Спампани не ограничивался ролью архитектора-маэстро — создателя проектов, а при необходимости осуществлял руководство строительством, подбирал для исполнения работ необходимых мастеров. Кроме того, он способствовал широкому распространению на белорусской земле предметов античной культуры и знаний о них. Через свою мать и брата, подключая к этому делу Ф. Смуглевича, Спампани пересылал из Италии книги об архитектуре и искусстве, среди которых были сочинения Пиранези и собственное издание Виньолы, а также выполненные в классицистическом стиле предметы декоративного искусства [10, с. 31, 69, 70]. Все это находило широкий спрос в среде любителей и коллекционеров старины. Создавая атмосферу поклонения новому стилю, Спампани в то же время переносил на белорусскую землю элементы поведения и стиль жизни, свойственный нарождающемуся капитализму. Проектировал Спампани, как мы уже отмечали, для представителей просвещенной шляхты, вступившей на путь преобразований и желавшей иметь для себя современное, в «римском» стиле жилище. Именно таким был Иосиф Хмара, ставший первым заказчиком К. Спампани на белорусской земле. На территории воеводства И. Хмара , К. Спампани В 1780 году было окончено строительство роскошного двореца с парком, боковыми флигелями (рис 3). Спампани, введя элементы классицистической архитектуры. Усадебный дом имел прямоугольную конфигурацию плана с двумя расположенными флигелями. В его архитектуре ощутимы элементы барочно-рокайльной стилистики — высокая «польская» изломанная крыша, изящно очерченные люкарны на ней, граненый выступ зала со стороны парка. От усадебного комплекса осталось немного, но частично сохранился до нашего времени. Творчества К. Спампани, следует подчеркнуть, что зодчий являлся первым на белорусской земле ярким представителем искусства эпохи Просвещения. В его творчестве основное внимание было направлено на светскую архитектуру. К возведению культовых зданий он обращался не часто. На белорусской земле Спампани стал создателем классицистического усадебного дома с прямоугольной формой плана и портиком на главном фасаде в окружении простых по декорировке фасадов служебных флигелей. Его небольших размеров усадебные дома с портиком были выполнены под влиянием сентиментализма. Своим творчеством Спампани заложил основы классицистического усадебного строительства на белорусской земле, которые получили развитие в первой половине ХIХ века.  Рисунок 3 - Усадебный дом И. Хмары в Семково (1770-е гг., арх. К. Спампани) Первой постройкой строгого классицизма на восточных белорусских землях в екатерининскую эпоху был дворец графа П. А. Румянцева в Гомеле. Возведен он на основании императорского указа, зачитанного 10 июля 1775 года на праздновании победы России в войне с Турцией и заключения Кючук Кайнарджийского мирного договора, дававшего России большие преимущества — контрибуции, трофеи и выход к Черному морю, о чем мечтал еще Петр I. В императорском указе среди высоких монарших наград графу П. А. Румянцеву было пожаловано «...для увеселения его... пять тысяч душ крепостных, староство Гомельское... , для построения дома — сто тысяч рублей, для его стола — серебряный сервиз, для убранства дома — картины» [11, с. 44]. После того, как закончились празднования, графу П. А. Румянцеву необходимо было приниматься за выполнение императорского указа по строительству в Гомеле дворца. После оформления бумаг на владение гомельским имением летом 1777 года строительство было начато и в 1788 году — завершено. Гомельский дворец графа П. А. Румянцева построен в стилистике строгого классицизма с использованием наиболее декорированных ордеров — коринфского и ионического (рис. 4). Его общее композиционное построение компактного двухэтажного объема, увенчанного бельведером с куполом, наиболее характерно для стилистики классицизма благодаря своей идеалистичности и в определенной степени отвлеченной геометрической простроенности. Здесь использована известная тема архитектурного наследия А. Палладио — создание центрической купольной постройки, которая нашла наиболее совершенное выражение в вилле Ротонда близ Виченцы. Такое композиционное построение гомельского дворца, выполненное без флигелей, наиболее точно подходило для оформления парадной жизни героя России и придавало ему в значительной степени характер мемориальной постройки. К тому же некоторые исследователи сравнивали творчество А. Палладио с колоризмом выдающегося венецианского художника П. Веронезе. А это идеально соответствовало отмеченному в императорском указе пожеланию Екатерины II создания гомельского дворца «для увеселения» графа П. А. Румянцева. Именно поэтому все хозяйственные помещения здесь вынесены в подвал, комнаты для повседневной жизни — на второй этаж, а первый наиболее высокий этаж отдан для устройства парадных залов для чествования национального героя. Одной из главных особенностей гомельского дворца явилось устройство его интерьеров. Здесь создана продольная анфилада парадных пространств, начало и конец которых отмечен портиками — триумфальными арками. Здесь средствами архитектуры выражена тема торжественного триумфального шествия главного героя — графа П. А. Румянцева. Основным акцентом этой анфилады являлся главный зал дворца, который смещен в сторону реки, где утроен выход на террасу с видом на заречные дали. Зал обставлен колоннами коринфского ордера и увенчан куполом, через центральное отверстие которого сверху лился свет, как бы обожествляя находившегося в нем главного героя — графа П. А. Румянцева. Наиболее существенной особенностью устройства интерьера гомельского дворца являлось то, что структура пространств, находящихся на его главной продольной оси, напоминала интерьер православной церкви. Здесь вестибюль являлся подобием трапезной, в главном зале, как в церкви, было выделено центральное пространство с куполом, в котором было устроено верхнее освещение через круглое окно, продольная ось завершалась помещением с полукруглой в плане стеной, устроенной наподобие апсиды храма, которая к тому же была ориентирована на восток.  Рисунок 4 - Дворец Румянцевых и Паскевичей 1777 г. постройки. Строгий стиль классицизма занимал в классицистической стилистике архитектуры Беларуси главное место и с ним, в основном, связывается представление о классицистической стилистике. По времени он практически охватил весь период развития классицизма начиная с 1770-х годов до 1830-х годов. Со строгим стилем классицизма на белорусской земле были связаны определенные достижения. В архитектуре общественных зданий был сформирован тип прямоугольного с портиком здания. В культовом зодчестве широкое распространение получили церкви-ротонды и здания костелов в виде прямоугольной в плане древнегреческой и древнеримской святыни. Наибольшее же развитие тип прямоугольного с портиком здания получил в усадебном строительстве, где распространился скромный с портиком усадебный дом в окружении флигелей, зачастую соединенных колоннадами. Широкому развитию строгого стиля классицизм здесь способствовало и то, что классицистические архитектурные формы достаточно удачно интерпретировались в дереве. Кроме того, со строгим классицизмом на белорусской земле связаны первые примеры так называемой «говорящей архитектуры», что проявилось в облике гомельского дворца графа П. А. Румянцева. 8 Слайд Ампир Получило на белорусской земле и особое направление классицистической стилистики — ампир. Он возник во Франции около 1820 года и развивался до 1820-х годов как официальный стиль эпохи Наполеона Бонапарта. Для него характерна любовь к монументальности, торжественности, крупным членениям в виде простых геометрических форм. В решении фасадов использовались эстетические качества больших гладких поверхностей с резко очерченными гранями, на которых накладывались тонкие и изящные барельефные композиции на тему воинской атрибутики. Предпочтение отдавалось простейшим архитектурным ордерам — дорическому и, особенно, тосканскому. В их трактовке применялась заостренность пропорциональных отношений, театральность и экспрессивность. Наиболее распространенными архитектурными жанрами являлись триумфальные арки, обелиски и «дорические» храмы. В наибольшей степени черты ампира проявились в военном строительстве при создании ансамблей площадей. К ним следует отнести проект площади перед комплексом казарм в Минске, созданный в 1797 году Ф. Крамером и реализованный с изменениями в первом десятилетии Х1Х века, а также ансамбль Соборной площади Бобруйской крепости, осуществленный А. Е. Штаубертом в 1819 году [12]. Оба ансамбля отличает полная симметрия, схематизм и рационализм их построения. Здания выполнены в стиле ампир (особенно это касается Бобруйской крепости) с плоскими, ритмически расчлененными фасадами, выделением глади стены, с аттиками, декорированными барельефными композициями. Построение ансамблей чуждо мистике и контрастности в решении пространств. Черты романтизма проявились здесь в стремлении к созданию громадных сооружений. Этим они предвосхищали особенности зодчества последующей николаевской эпохи. Наибольшее количество воинских построек с использованием черт ампира было возведено в Бобруйской крепости, ставшей наиболее значительным архитектурным комплексом в Беларуси александровской эпохи. Постройки в Бобруйской крепости включены в ее регулярную планировку и располо жены по красным линиям улиц. Их стилистика, в основном, имеет черты ампира и характеризуется использованием чистой глади стены, ритмическим расчленением плоскости фасадов оконными проемами, выделением центра и флангов плоскими ризалитами, увенчанными аттиками с лепными украшениями. Фасады имеют большую протя- женность и в их облике можно обнаружить новые тенденции. Так в рисунке фасадов Слуцких ворот включены элементы неоготической архитектуры — стрельчатой формы проемы [13] Декор фасада жилого дома с лавками (1818 год) с использованием арочных завершений окон и дверей свидетельствует о влиянии рациональных тенденций [14] Наиболее ярко черты ампира проявились в архитектуре крупнейших дворцовых комплексов в Беларуси — в Жиличах и Гомеле, созданных для богатейших людей своего времени — И. Булгака и И. Ф. Паскевича При различных установках создания этих произведений (новое строительство в Жиличах и реконструкция дворца в Гомеле) эти здания отличает богатое декоративное убранство фасадов, новаторское решение интерьеров, соединение ампира с другими художественными направлениями (рационализмом, неоренессансом, неоготикой) и, главное, высокий художественный уровень архитектурных произведений в целом. Дворец в Жиличах был построен в 1825—1830-х годах как главная резиденция И. Булгака, представителя древнейшего дворянского рода, который в результате умелого ведения дел и удачной женитьбы стал богатейшим белорусским помещиком. Он занимал видное место в общественной жизни — был предводителем дворянства Бобруйского уезда. В этой связи очевидно его стремление создать крупнейший в Беларуси дворец и его размерами и декором удивить соседей. Для осуществления своего замысла было естественным пригласить наиболее известного в Беларуси зодчего К. Подчашинского. В постройке дворца, чрезвычайно эффектной, зодчий удачно соединил достижения ампира, рационализма и традиции местного зодчества. Выбор общей П-образной в плане компоновки объема удачен. Он позволил разместить в торцах здания парадную столовую, создать представительные плоскости фасадов, богато декорированные гербами владельцев и украшенные портиками, совместить парадную анфиладу с коридором по внутреннему периметру, что создало большие удобства. В компоновке помещений Подчашинский не пошел по пути повторения известных французских образцов с размещением парадных помещение на первом этаже и устройством посредине салона. Парадный зал он устроил, согласно русской традиции, на втором этаже, а объему парадной лестницы придал романтический характер, превратив ее в башню. Главным художественным достижением дворца в Жиличах было устройство анфилады парадных залов. Она была расположена вдоль главного фасада, и из окон помещений открывался вид на озеро и пейзажный парк. Чередование различных по размерам, высоте и отделке помещений создавало впечатление холодной торжественности, рассудочности и точного расчета благодаря симметрии и богатству декорировки, применению темных и светлых тонов в отделке, использованию богато декорированных кессонированных потолков, лепных фризов, обилию зеркал и ценных предметов искусства. Стилистика ампира распространилась в белорусском зодчестве в александровскую и николаевскую эпохи. В александровскую эпоху она получила развитие в основном благодаря творчеству петербургских зодчих, в николаевское время ампирную стилистику использовали также местные зодчие. Благодаря их творчеству ампир распространился в дворцово-усадебной архитектуре, где он отражал стремление заказчиков строительства благодаря высоким декоративным качествам ампира продемонстрировать собственные амбиции, роскошь и богатство создаваемого архитектурного окружения. 9 Слайд Рациональный классицизм Рациональный классицизм — одно из достаточно широко распространенных направлений стиля классицизм. Рациональный классицизм, как и ампир возник во Франции на рубеже XVIII—XIX веков и отражало потребности французского государства времен императора Наполеона Бонапарта в архитектуре простой и экономичной. Теоретиком и создателем этого направления был выдающийся французский архитектор-педагог, профессор политехнического института в Париже Ж. Дюран (1760—1834 годы). Ж. Дюран не был практикующим архитектором. Он построил буквально несколько зданий, о которых мало что известно. Однако он разработал теорию рациональной архитектуры и создал своеобразный метод проектирования, который ввел в преподавание архитектуры в политехническом институте и подготовку военных специалистов, инженеров-строителей и архитекторов. Дюран разработал свой специфический метод проектирования зданий, который основывался на: сохранении строгой симметрии и осевых построений; механическом повторении элементов и частей здания; общем композиционном построении зданий, основанном на наиболее простых геометрических фигурах: квадрате, круге и на фигурах, созданных благодаря сочетанию этих двух фигур; покрывании плоскости, на которой должно быть запроектировано здание, регулярной сеткой, а основным элементом разбивки плана здания являлось расстояние между соседними линиями, называемое поясом; точном построении разреза здания и его плана, а затем из этих двух проекций — построении фасада. На западных землях Российской империи рациональное направление классицистической стилистики получило значительное распространение благодаря деятельности известного архитектора и педагога, профессора Виленского университета К. Подчашинского. К. Подчашинский родился в 1790 году в деревне Жирмуны близ Лиды в семье строителя Радзивиллов-Жирмунских Яна Подчашинского [15, с. 890; 139, с. 12]. Учился он в базилианской школе в Бресте, в гимназии в Кременце и Виленском университете, который закончил в 1814 году со степенью магистра философии. В этом же году К. Подчашинский на средства университета был направлен для обучения архитектуре в Петербургскую Академию художеств, где в 1816 году получил аттестат архитектора и был удостоен второй серебряной медали за архитектурную композицию. В 1816 году он вернулся в Виленский университет и начал преподавать курс архитектуры, как указывалось в университетских документах, «в соответствии с положениями теории Дюрана» [16, с. 48]. К. Подчашинский достаточно известен и как практикующий архитектор. И здесь он внедрял идеи рациональной архитектуры. Несмотря на то, что стиль рациональной архитектуры фактически стал стилем работы К. Подчашинского, в наибольшей степени он смог проявиться в архитектуре учебных зданий Беларуси, где К. Подчашинский внес свой большой вклад. Наиболее значительным примером подобного решения учебного здания на белорусской земле стала гимназия в Свислочи, возведенная на средства владельца местечка графа Л. Тышкевича в 1820—1824 годах. Создателем проекта был К. Подчашинский [7, с. 120—122]. Постройки располагались на значительном по размеру участке трапециевидной формы. Комплекс состоял из основного, расположенного вдоль улицы здания, двух фланкирующих его корпусов, поставленных торцами к улице и образующих большой прямоугольный двор, находящегося в глубине двора хозяйственного здания и переоборудованной из костела часовой башни. В проекте Подчашинского было использовано лишь общее расположение корпусов и принцип размещения квартир учителей в боковых флигелях из проекта Л. Руски. В целом же строительством в Свислочи был внесен значительный вклад в формирование нового типа учебного здания. Благодаря многоколонным портикам, общему распластанному характеру постройки, достаточно сильному акцентированию фланкирующих композицию торцов боковых корпусов гимназия в Свислочи приобрела черты общественного здания. Важным нововведением явилось устройство коротких поперечных коридоров, способствующих изоляции классных комнат. Училище в Мозыре, построенное в 1830-е годы, еще более схематично по своему внешнему облику, представляла собой компактный прямоугольный объем с плоскими фасадами, расчлененными оконными проемами без наличников и горизонтальными тягами простой профилировки Необычно в нем устройство входа с торца здания, что не встречается в общественных зданиях. Возможно, К. Подчашинский стремился уподобить свою постройку античному греческому храму, при этом чрезвычайно упростив моделировку его фасадов. Рассмотрение проявлений рационального классицизма в архитектуре Беларуси следует заключить, что это направление получило наиболее широкое распространение в архитектуре учебных зданий благодаря деятельности профессора К. Подчашинского. Временем его наиболее широкого развития были 1820—1830-е годы. С особой силой рациональное направление классицизма проявилось в архитектуре учебных зданий в Бресте, Невеле, Слуцке и Мозыре. В этих постройках К. Подчашинский создал новый облик учебного здания небольшого компактного объема и простой монументальной архитектуры без лишних декоративных украшений, что отвечало местным условиям строительства в небольших провинциальных городах. Деятельность К. Подчашинского по созданию учебных зданий в русле рационального классицизма была продолжена русскими архитекторами, работавшими в Комиссии проектов и смет МВД Российской империи. Однако проекты петербургских архитекторов были выполнены без учеты местных условий строительства, по своей кубатуре значительно превышали местные потребности. Поэтому они не получили осуществления и не повлияли на развитие белорусского зодчества. 10 Слайд Заключение Классицизм в архитектуре Беларуси заключал в себе четыре основных художественных направления — барочный классицизм, строгий классицизм, ампир и рациональный классицизм, которые объединяло стремление архитекторов и заказчиков строительства к созданию подлинно античной архитектуры. Однако, из-за того, что на протяжении своего достаточно длительного развития эпоха классицизма была обусловлена идеями Просвещения и романтизма, а также под воздействием изменяющихся исторических условий, эти основные направления сформировались вполне самостоятельными и отличались друг от друга не только формальными качествами, но и заключали в себе различное содержание. Барочный классицизм распространился в белорусской архитектуре в 1760—1770-е годы, в первой половине станиславовской и екатерининской эпохи. Его развитие было обусловлено воздействием идей Просвещения и решающим влиянием передовой в то время архитектуры Франции. Строгий стиль классицизма в зодчестве Беларуси охватил наиболее значительный период с 1770-х до 1840-х годов, от станиславовской до николаевской эпохи. Ампир получил распространение с конца 1810-х годов до 1830-х годов. Его развитие связано с влиянием романтизма, с идеями триумфа Российской империи в Отечественной войне 1812 года. Развитие рационального классицизма пришлось на 1820— 1850-е годы, охватывало конец александровской и николаевскую эпоху, и было связано с нарождающимся реализмом. Рациональный классицизм получил распространение в результате влияния новой педагогической системы профессора парижского политехнического института Ж. Дюрана. 11 Слайд Список использованной литературы Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века) / Ю. М. Лотман. - СПб.: Искусство - СПб., 1994. - 399 с. Jaroszewski, T. S. Architektura doby Oswiecenia w Polsce: Nurty i odmiany T. S. Jaroszewski. - Wroclaw: Wydawnictwo PAN, 1971. - 342 s. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов /В.И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Л.: Стройиздат, Ленингр. отдние, 1984. - 512 с. Калнш, В. В. Архггэктура Яна Самуэля Бэкера / В. В. Калнш // Спадчына. - 1998. - № 3. - С. 65-85. Морозов, В. Ф. Архитектура дворцов короля Станислава Августа Понятовского в окрестностях Гродно / В. Ф. Морозов // Пытанш мастацтвазнауства, этналогп i фалькларыстьш. Вып. 16. Мшск, 2014. - С. 44-54. Морозов, В. Ф. Архитектура пограничья культур Беларуси, Литвы и Польши. Эпоха классицизма / В. Ф. Морозов. - Минск, 2012. - 176 с. Морозов, В. Ф. Архитектурные школы в монументальном зодчестве Беларуси конца XVIII - начала XIX в. / В. Ф. Морозов. - Минск, 2011. - 224 с. Giedeon, S. Spätbarocker und romantisher klassizismus / S. Giedeon. - München, 1922. - 128 p Кантор, Е. А. Классическое и неоклассическое во французской архитектуре второй половины XVIII века / Е. А. Кантор // Античность в архитектуре и искусстве последующих веков: Материалы науч. конф. - М., 1984. - С. 153-170. Kieszkowski, W. Carlo Spampani, architekt wloski, czynny w Polsce w XVIII w. / W. Kieszkowski // Biuletyn naukowy, wydawany przez Zakladarchitektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej. - 1932. - № 2. -S. 24-35, 63-72. Морозов, В. Ф. Гомель классический. Эпоха. Меценаты. Архитектура / В. Ф. Морозов. - Минск: Четыре четверти, 1997. - 336 с Квитницкая, Е. Д. Планировка Бобруйской крепости / Е. Д. Квитницкая // Архитектурное наследство. - Вып. 25. - М. : Стройиздат, 1976. - С. 25-34. Наружный фасад Слуцких ворот Бобруйской крепости. 1825 г. // Центральный государственный военно-исторический архив России в Москве (ЦГВИАР). - Фонд 349. - Оп. 3. - Д. 6266. Фасад каменного дома в Бобруйской крепости. 1818 г. // Центральный государственный военно-исторический архив России в Москве (ЦГВИАР). - Фонд 349. - Оп. 3. - Д. 5980. - Л. 1 Wielka encyklopedja powszechna ilustrowana: w 38 t. - Warszawa: Druk. «Gazety Handlowej», 1890-1914. - T. 29-30. - 1902. - 1029 s Rottermund, A. Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1 polowywieku / A. Rottermund. - Wroclaw: PWN, 1990. - 166 p. |