Лекции-биология. Курс лекций для студентов, обучающихся на русском языке Рязань 2008

Скачать 7.1 Mb. Скачать 7.1 Mb.

|

|

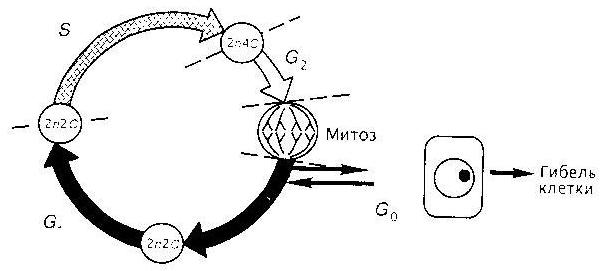

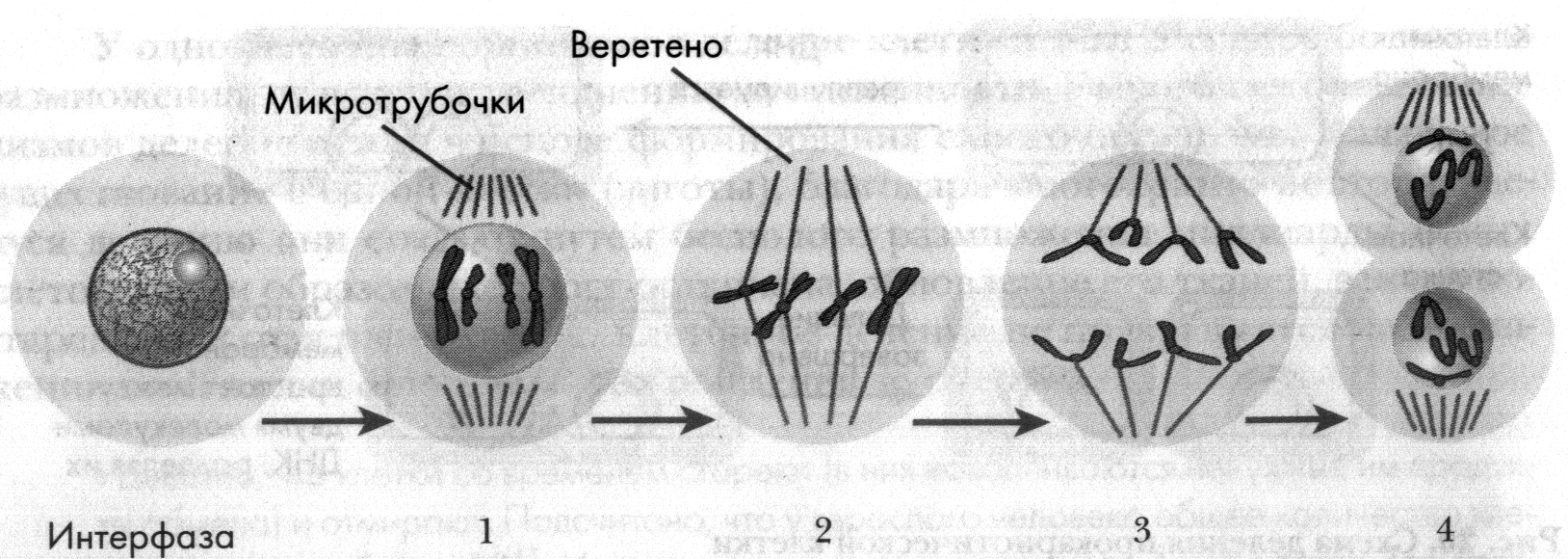

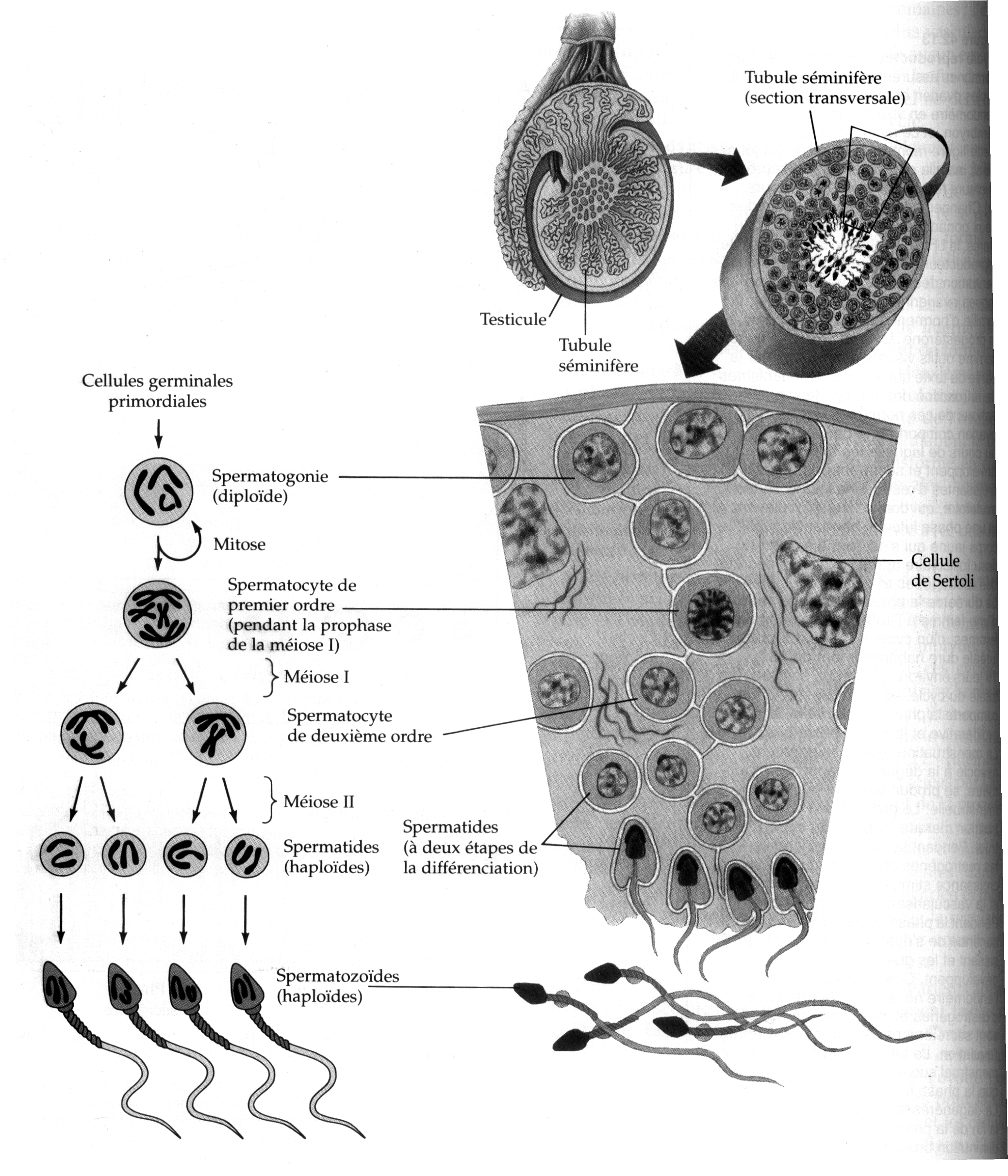

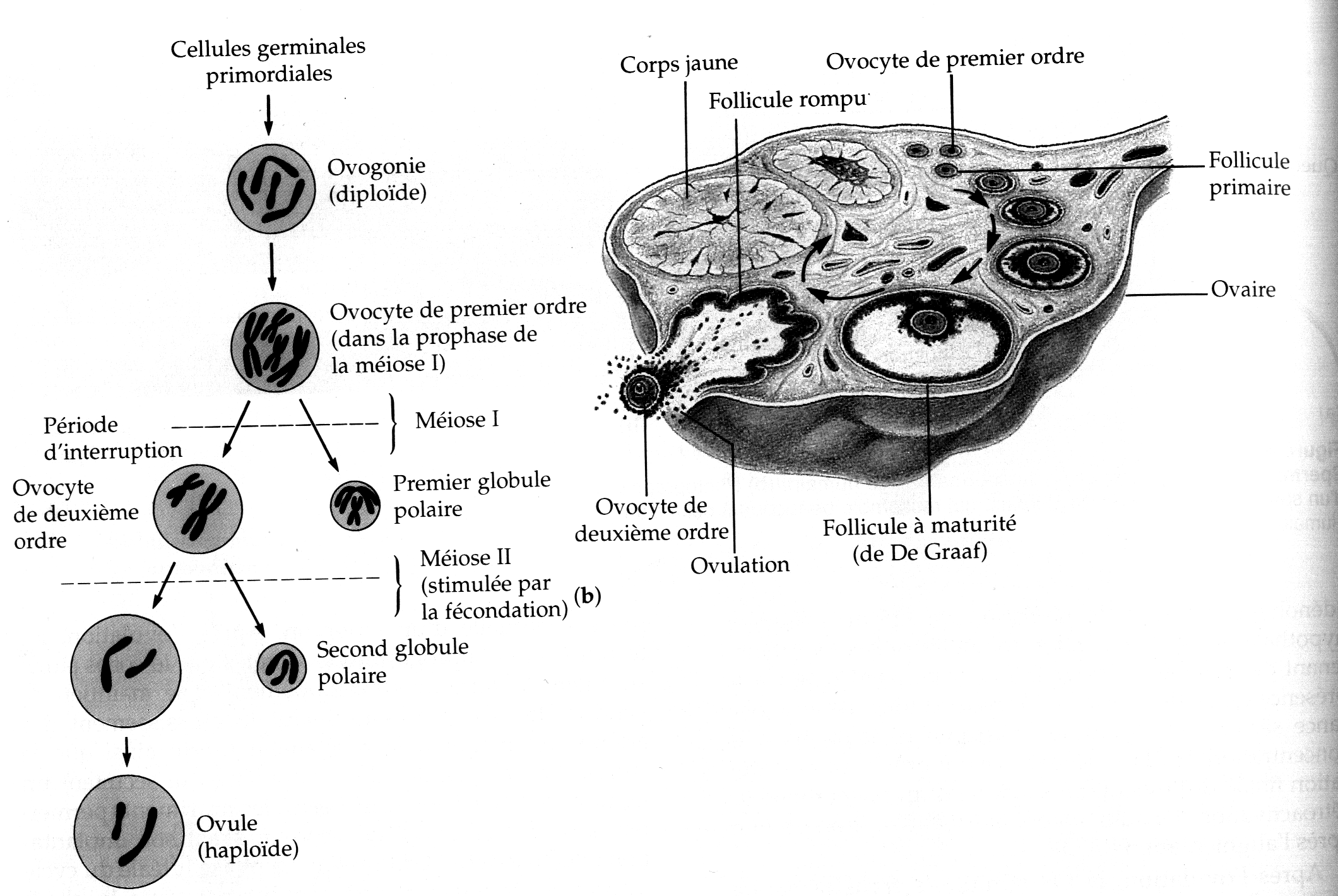

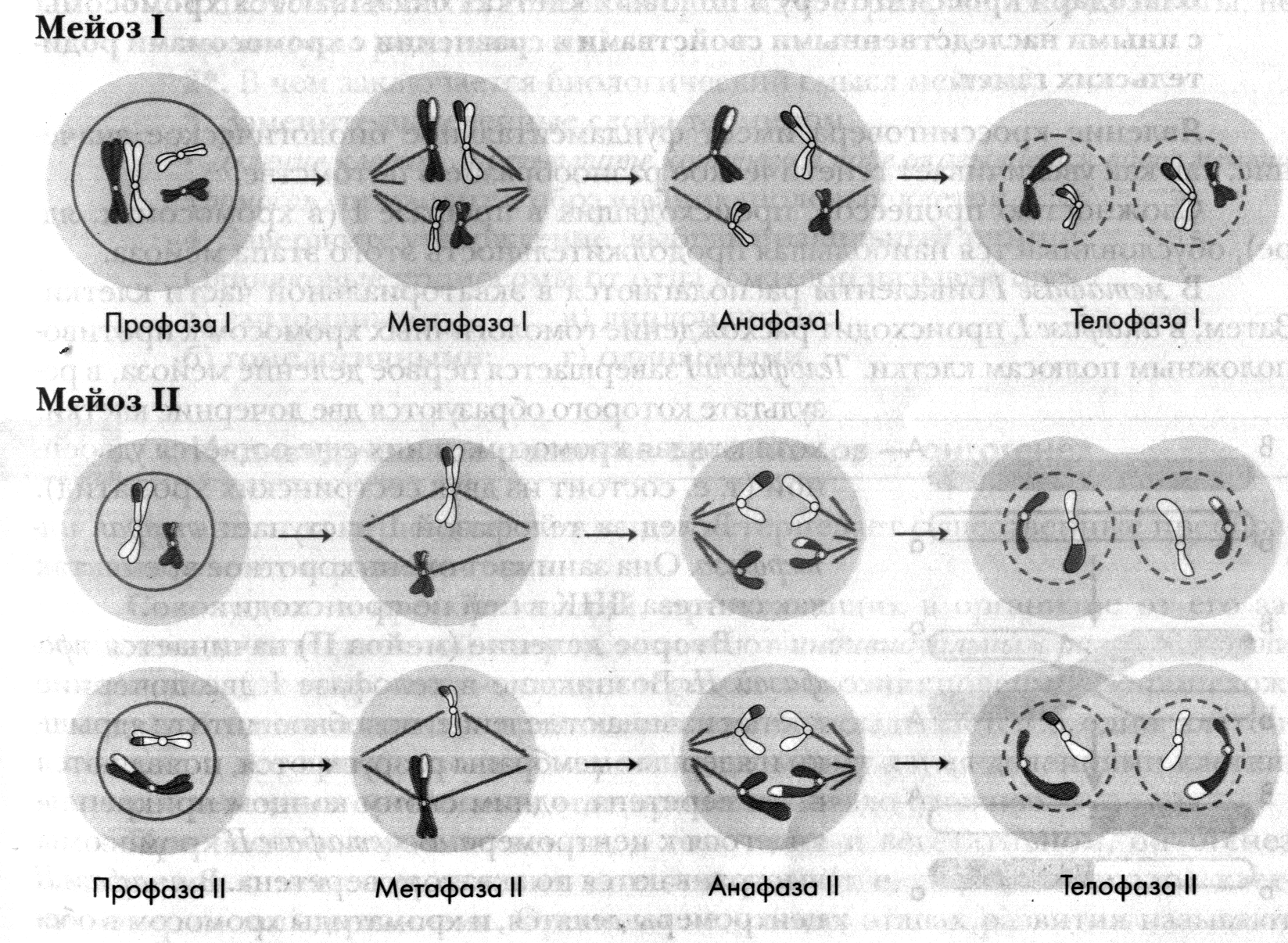

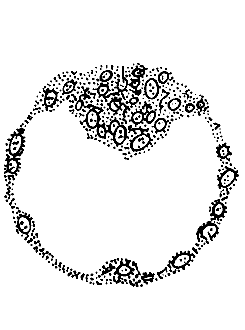

Эволюция клетки Существуют два этапа в эволюции клетки: 1.Химический. 2.Биологический. Химический этап начался около 4,5 млрд лет назад. Под действием ультрафиолетового излучения, радиации, грозовых разрядов (источники энергии) происходило образование сначала простых химических соединений – мономеров, а затем более сложных – полимеров и их комплексов (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот). Биологический этап образования клеток начинается с появления пробионтов – обособленных сложных систем, способных к самовоспроизведению, саморегуляции и естественному отбору. Пробионты появились 3-3,8 млрд. лет назад. От пробионтов произошли первые прокариотические клетки – бактерии. Эукариотические клетки произошли от прокариот (1-1,4 млрд. лет назад) двумя путями: 1)Путем симбиоза нескольких прокариотических клеток – это симбиотическая гипотеза; 2)Путем инвагинации клеточной мембраны. Суть инвагинационной гипотезы заключается в том, что прокариотическая клетка содержала несколько геномов, прикрепленных к клеточной оболочке. Затем происходила инвагинация – впячивание, отшнуровка клеточной мембраны, и эти геномы превращались в митохондрии, хлоропласты, ядро. Дифференциация и специализация клеток. Дифференциация – это формирование различных типов клеток и тканей в ходе развития многоклеточного организма. Одна из гипотез связывает дифференцировку с экспрессией генов в процессе индивидуального развития. Экспрессия – процесс включения тех или иных генов в работу, который создает условия для направленного синтеза веществ. Поэтому происходит развитие и специализация тканей в том или ином направлении. Лекция 3. Строение ядра. Деление клетки План 1.Строение и функции клеточного ядра. 2.Хроматин и хромосомы. 3.Клеточный и митотический циклы клетки. 4.Пролиферация клеток. Строение и функции клеточного ядра. Ядро – обязательная часть эукариотической клетки. Главная функция ядра – хранение генетического материала в форме ДНК и передача ее дочерним клеткам при клеточном делении. Кроме того, ядро управляет белковыми синтезами, контролирует все процессы жизнедеятельности клетки. ( в растительной клетке ядро описал Р.Броун в 1831г., в животной – Т.Шванн в 1838г.) Большинство клеток имеет одно ядро, обычно округлой формы, реже неправильной формы. Размеры ядра колеблются от 1мкм (у некоторых простейших) до 1мм (в яйцеклетках рыб, земноводных). Встречаются двуядерные клетки (клетки печени, инфузорий) и многоядерные (в клетках поперечно – полосатых мышечных волокон, а так же в клетках ряда видов грибов и водорослей). Некоторые клетки (эритроциты) – безъядерные, это редкое явление, носит вторичный характер. В состав ядра входят: 1)ядерная оболочка; 2)кариоплазма; 3)ядрышко; 4)хроматин или хромосомы. Хроматин находится в неделящемся ядре, хромосомы – в митотическом ядре. Оболочка ядра состоит из двух мембран (наружной и внутренней). Наружная ядерная мембрана соединяется с мембранными каналами ЭПС. На ней располагаются рибосомы. В мембранах ядра имеются поры (3000-4000). Через ядерные поры происходит обмен различными веществами между ядром и цитоплазмой. Кариоплазма (нуклеоплазма) представляет собой желеобразный раствор, который заполняет пространство между структурами ядра (хроматином и ядрышками). Она содержит ионы, нуклеотиды, ферменты. Ядрышко, обычно шаровидной формы (одно или несколько), не окружено мембраной, содержит фибриллярные белковые нити и РНК. Ядрышки – не постоянные образования, они исчезают в начале деления клетки и восстанавливаются после его окончания. Ядрышки имеются только в неделящихся клетках. В ядрышках происходит формирование рибосом, синтез ядерных белков. Сами же ядрышки образуются на участках вторичных перетяжек хромосом (ядрышковых организаторах). У человека ядрышковые организаторы находятся на 13,14,15,21 и 22 хромосомах. Хроматин и хромосомы Хроматин – это деспирализованная форма существования хромосом. В деспирализованном состоянии хроматин находится в ядре неделящейся клетке. Хроматин и хромосомы взаимно переходят друг в друга. По химической организации как хроматин, так и хромосомы не отличаются. Химическую основу составляет дезоксирибонуклеопротеин – комплекс ДНК с белками. С помощью белков происходит многоуровневая упаковка молекул ДНК, при этом хроматин приобретает компактную форму. Например, в деспирализованном (вытянутом) состоянии длина молекулы ДНК хромосомы человека достигает около 6 см, что примерно в 1000 раз превышает диаметр ядра клетки. Несмотря на то, что в неделящихся клетках хроматин находится в деспирализованном состоянии, тем не менее отдельные его участки спирализованы, т.е. хроматин неоднороден по структуре. Спирализованные участки хроматина называются гетерохроматин, а деспирализованные – эухроматин. На участках эухроматина идут процессы транскрипции (синтез иРНК). Гетерохроматин – неактивный участок хроматина, здесь не происходит транскрипции. В начале клеточного деления хроматин скручивается (спирализуется) и образует хромосомы, которые хорошо различимы в световой микроскоп. Значит, хромосома – суперспирализованный хроматин. Спирализация достигает своего максимума в метафазе митоза. Каждая метафазная хромосома состоит их двух сестринских хроматид. Хроматиды содержат одинаковые молекулы ДНК, которые образуются при удвоении (репликации) ДНК в синтетический период интерфазы. Хроматиды соединены друг с другом в области первичной перетяжки – центромеры. Центромеры делят хромосомы на два плеча. В зависимости от места расположения центромеры различают следующие типы хромосом: 1) метацентрические (равноплечие); 2) субметацентрические (неравноплечие); 3) акроцентрические (палочковидные); 4) спутничные (имеют вторичную перетяжку, которая отделяет небольшой участок хромосомы, называемый спутником). Число, величина и форма хромосом в ядрах клеток являются важными знаками каждого вида. Набор хромосом соматических клеток данного вида называется кариотипом. Клеточный (или жизненный) и митотический циклы клетки Жизненный цикл клетки  G1 – пресинтетический период S – синтетический период G2 – постинтетический период G0 – период пролиферативного покоя Клеточным циклом или жизненным циклом клетки называется совокупность процессов, происходящих в клетке от 1-го деления (появление ее в результате деления) до следующего деления или до смерти клетки. Митотический цикл – период подготовки клетки к делению и само деление. Митотический цикл клетки состоит из интерфазы и митоза. Интерфаза разделена на 3 периода: 1. Пресинтетический или постмитотический. 2. Синтетический. 3. Постсинтетический или премитотический. Продолжительность митотического цикла составляет от 10 до 50 часов. В пресинтетический период клетка выполняет свои функции, увеличивается в размерах, т.е. активно растет, увеличивается количество митохондрий, рибосом, идет синтез белков, нуклеотидов, накапливается энергия в виде АТФ, синтезируется РНК. Хромосомы представляют собой тонкие хроматиновые нити, каждая состоит из одной хроматиды. Содержание генетического материала в клетке обозначают следующим образом: с- количество ДНК в одной хроматиде, n – набор хромосом. Клетка в G1 содержит диплоидный набор хромосом, каждая хромосома имеет одну хроматиду (2с ДНК 2n хромосом). В S- периоде происходит репликация молекул ДНК и их содержание в клетке удваивается, каждая хромосома становится двухроматидной (т.е. хроматида достраивает себе подобную). Генетический материал становится 4с2п, центриоли клетки тоже удваиваются. Продолжительность S- периода у млекопитающих 6-10 часов. Клетка продолжает выполнять свои специфические функции. В G2 - периоде клетка готовится к митозу: накапливается энергия, затухают все синтетические процессы, клетка прекращает выполнять основные функции, накапливаются белки для построения веретена деления. Содержание генетической информации не изменяется (4с2n). Продолжительность этого периода 3-6 часов. Митоз – это непрямое деление, основной способ деления соматических клеток. Митоз – непрерывный процесс и условно делится на 4 стадии: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Наиболее продолжительны первая и последняя. Длительность митоза 1-2 часа. 1. Профаза. В начале профазы центриоли расходятся к полюсам клетки, от центриолей начинают формироваться микротрубочки, которые тянутся от одного полюса к другому и по направлению к экватору клетки, образуя веретено деления. К концу профазы растворяются ядрышки, ядерная оболочка. К центромерам хромосом прикрепляются нити веретена деления, хромосомы спирализуются и устремляются к центру клетки. Содержание генетической информации при этом не изменяется (4с2n). 2.Метафаза. Длительность 2-10 мин. Короткая фаза, хромосомы располагаются на экваторе клетки, причем центромеры всех хромосом располагаются в одной плоскости – экваториальной. Между хроматидами появляются щели. В области центромер с двух сторон имеются небольшие дисковидные структуры – кинетохоры. От них так же, как и от центриолей отходят микротрубочки, которые располагаются между нитями веретена деления. Существует точка зрения, что именно кинетохорные микротрубочки заставляют центромеры всех хромосом выстраиваться в области экватора. Это стадия наибольшей спирализации хромосом, когда их удобнее всего изучать. Содержание генетической информации при этом не изменяется (4с2n). 3. Анафазадлится 2-3 минуты, самая короткая стадия. В анафазе происходит расщепление центромер и разделение хроматид. После разделения одна хроматида (сестринская хромосома) начинает двигаться к одному полюсу, а другая половина – к другому. Предполагается, что движение хроматид обусловлено скольжением кинетохорных трубочек по микротрубочкам центриолей. Именно микротрубочки генерируют силу, обуславливающую расхождение хроматид. По другой версии, нити веретена деления плавятся и увлекают за собой хроматиды. В клетке находится два диплоидных набора хромосом- 4с4n (у каждого полюса 2с2n). 4. Телофаза. В телофазу формируются ядра дочерних клеток, хромосомы деспирализуются, строятся ядерные оболочки, в ядре появляются ядрышки. Цитокинез – деление цитоплазмы, происходит в конце телофазы. В животных клетках цитоплазматическая мембрана впячивается внутрь. Клеточные мембраны смыкаются, полностью разделяя две клетки. В растительных клетках из мембран пузырьков Гольджи образуется клеточная пластинка, расположенная в экваториальной плоскости. Клеточная пластинка, разрастаясь полностью, разделяет две дочерние клетки. В каждой клетке 2с 2n. Митоз  Значение митоза. 1.Поддержание постоянства числа хромосом. Митоз – наследственно равное деление. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении сестринских хромосом между дочерними клетками, что обеспечивает образование генетически равноценных клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений. 2. Обеспечивание роста организма. 3.Замещение изношенных клеток, поврежденных тканей, регенерацию утраченных частей. Так, у человека замещаются клетки кожи, эпителий кишечника, эпителий легких, клетки крови – всего в день 1011 клеток. 4. Митоз лежит в основе бесполого размножения. Амитоз - прямое деление клетки путем перешнуровки ядра без спирализации чивается равномерное распределение генетического материала между дочерними ядрами. После амитотического деления клетки не могут митотически делиться. Амитозом делятся клетки при воспалительных процессах, злокачественном росте. Амитоз встречается в клетках некоторых специализированных тканей, например, в поперечно – полосатой мускулатуре, соединительной ткани. Пролиферация клеток Пролиферация- увеличение числа клеток путем митоза, которое приводит к росту и обновлению ткани. Интенсивность пролиферации регулируется веществами, которые вырабатываются как внутри клеток, так и вдали от клеток. Современные данные свидетельствуют о том, что одним из регуляторов пролиферации на клеточном уровне являются кейлоны. Кейлоны – гормоноподобные вещества, являющиеся полипептидами или гликопротеинами. Они образуются всеми клетками и внутри клеток высших организмов, обнаружены в различных жидкостях организма, в том числе и в моче. Кейлоны подавляют митотическую активность клеток. Так же они участвуют в регуляции роста тканей, заживлении ран, иммунных реакциях. Гормональные механизмы – дистантные регуляторы пролиферации на организменном уровне. Например, уровень эритроцитов в высокогорных районах повышается за счет секреции в специализированных клетках почек гормона эритропоэтина. У жителей высокогорья количество эритроцитов больше, чем у людей, живущих на равнине. Кроме того, существуют гипотезы о причинах, побуждающих клетку делиться. Например: - объемная – клетка, достигнув определенного объема, делится. Изменяются ядерно–цитоплазматические отношения (от 1/6 до 1/69), - гипотеза «митогенетических лучей». Делящиеся клетки стимулируют к митозу расположенные рядом клетки, - гипотеза «раневых гормонов». Поврежденные клетки выделяют особые вещества, способствующие митозу неповрежденных клеток. Лекция 4 Размножение организмов План 1. Формы размножения живых организмов. 2. Гаметогенез. 3. Мейоз. Формы размножения живых организмов Размножение-свойство живых организмов воспроизводить себе подобных. Выделяют две основные формы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение способствует сохранению наибольшей приспособленности в неменяющихся условиях обитания, т.к. образуются генетически точные копии родителей. Формы бесполого размножения 1. Деление клетки надвое характерно для одноклеточных организмов (простейших, бактерий). 2. Множественное деление – шизогония (малярийный плазмодий). 3. Спорообразование – размножение с помощью специальных клеток–спор (грибы, папоротники, мхи, водоросли). 4. Почкование - на материнском организме образуется бугорок – почка, развивающаяся в самостоятельный организм (кишечнополостные). 5. Фрагментация – распад тела на части, которые затем превращаются в полноценные организмы (кольчатые черви). 6. Вегетативное размножение – образование новой особи из части родительской. Встречается у растений и грибов. Половое размножение При половом размножении происходит рекомбинация наследственного материала и появляется потомство, генетически отличное от родителей. Половое размножение характерно для многоклеточных, но существует и у одноклеточных организмов. Выделяют две формы полового процесса у одноклеточных: 1) конъюгация – при этой форме половые клетки не образуются 2) гаметическая копуляция – когда формируются половые клетки и происходит их попарное слияние. Конъюгация как своеобразная форма полового процесса существует у инфузорий. Две инфузории временно соединяются, между ними образуется цитоплазматический мостик, через который происходит обмен наследственной информацией. Затем инфузории расходятся и у них появляются новые свойства и признаки. Копуляцией называется половой процесс у одноклеточных организмов, при котором две особи приобретают половое различие, т.е. превращаются в гаметы и полностью сливаются, образуя зиготу. Виды копуляции: 1) изогамия – две половые клетки не имеют внешних различий, обе маленькие и подвижные, 2) анизогамия – мужская половая клетка маленькая и подвижная, женская – крупная и тоже подвижная. Сливаться могут как маленькая с большой, так и две маленькие, 3) овогамия – половые клетки различны по форме и размерам. Гаметогенез Гаметогенез-развитие половых клеток - гамет. Развитиемужских половых клеток называется - сперматогенез, а женских – овогенез. Сперматогенез Участок поперечного разреза извитого канальца семенника (см.стр.27)  Cellules germinales primordiales – первичная зародышевая клетка, Mitose- митоз; Meiose 1 –первое мейотическое деление; Meios 11-второе мейотическое деление; Testicule-яичко; Tubule seminifere-семявыносящие канальца; Tubule seminifere (section transversale) –семявыносящие канальца (поперечный разрез); Cellule de Sertoli-клетки Сертоли; Spermatogonie-сперматогонии; Spermatocyte de premier ordre-сперматоцит первого порядка; Spermatocyte de deuxieme ordre-сперматоцит второго порядка; Spermatides-сперматида; Spermatozoides-сперматозоид. Развитие сперматозоидов происходит в извитых канальцах семенника. Стенки этих канальцев состоят из соединительной тканной основы и слоя сертолиевых клеток. Крупные клетки Сертоли обеспечивают созревающим сперматозоидам механическую опору, защиту и питание. Эти клетки секретируют и жидкость, с которой сперматозоиды проходят по канальцам семенника. Между клетками Сертоли находятся половые клетки на различных стадиях развития. У человека сперматозоиды образуются с момента наступления половой зрелости до самой смерти. В сперматогенезе, как и в овогенезе, различают несколько периодов. Период размножения. На этой стадии из первичных половых клеток образуются сперматогонии, которые несколько раз делятся путем митоза, в результате чего их количество возрастает. Сперматогонии имеют округлую форму, относительно большое ядро и небольшое количество цитоплазмы (2с2п). Период роста. В этом периоде происходит рост половых клеток, интерфаза мейоза (репликация ДНК), накопление питательных веществ, образующиеся клетки носят название сперматоцитов I порядка (4с2n). Ядро их проходит стадию профазы мейоза I, т.е. совершается конъюгация гомологичных хромосом, кроссинговер и образуются биваленты. Период созревания заключается в том, что происходят два последовательных мейотических деления. В результате первого деления из каждого сперматоцита I порядка образуются два сперматоцита II порядка (2с 1n), а после второго деления – 4 одинаковые по размерам сперматиды – мелкие округлые клетки. При этих делениях происходит уменьшение (редукция) числа хромосом вдвое (сДНК, n хромосом). Сперматиды вступают в 4 период – формирования и превращаются в сперматозоиды. Сперматозоиды состоят из головки, шейки и хвостовой части (жгутик). Основную массу головки сперматозоида составляет ядро, цитоплазма практически отсутствует. В передней части головки образуется акросома (преобразованный аппарат Гольджи), содержащая фермент гиалуронидазу, который растворяет оболочки яйцеклетки во время оплодотворения. В средней части сперматозоида – шейке – располагаются центриоль и спиральная нить, образованная митохондриями. Микротрубочки одной из центриолей удлиняются, образуя осевую нить жгутика. Хвостовая часть сперматозоида образована 9 парами периферических микротрубочек, окружающих пару центральных «9+2»). Продолжительность сперматогенеза у человека около 80 суток. Мужские половые клетки образуются в очень большом количестве. Так, в 3 см3 эякулята содержится 120-150 млн. сперматозоидов. За время половой жизни мужчина продуцирует не менее 500 млр.сперматозоидов. Овогенез (оогенез)  Cellules germinales primordiales- первичная зачатковая клетка; Ovogonie- овогонии; Ovocyte de premier ordre – овоцит первого порядка; Meiose 1 – мейоз 1; Ovocyte de deuxieme ordre –овоцит второго порядка; Premier globule polaire-первое направительное тельце; Meiose 11- мейоз 11; Second globule polaire- второе направительное тельце; Ovule (haploide)– яйцеклетка (гаплоидная); Ovaire-яичник; Follicule primaire-растущий фолликул; Follicule a maturite –зрелый фолликул; Ovulation- овуляция; Follicule rompu-разорвавшийся фолликул; Corps jaune- желтое тело. Овогенез протекает в яичнике и включает периоды размножения, роста, созревания. В период размножения из зачатковых клеток гонобластов путем митозов увеличивается число диплоидных половых клеток – овогоний. Этот период завершается до рождения. Большая часть клеток гибнет. Период роста – объем клеток увеличивается в сотни раз за счет накопления желтка и образуется овоцит I порядка. Происходит репликация ДНК (4с 2n). Овоциты I порядка вступают в профазу I деления мейоза. Эта фаза у человека длится до полового созревания. С момента полового созревания происходит завершение первого деления мейоза и образуется маленькая клетка – направительное тельце и крупный овоцит II порядка (2с 1n). После второго деления мейоза овоцит II порядка снова делится и образуется 1 овотида (гаплоидная яйцеклетка) и направительное тельце. Первое направительное тельце тоже делится на два. Образующиеся направительные клетки затем исчезают. У позвоночных рост овоцитов сопровождается образованием вокруг него фолликулярных клеток, которые регулируют синтез желтка в клетке, а на поздних стадиях овогенеза секретируются гормоны, индуцирующие созревание овоцита, фолликулярный слой выполняет защитную функцию. У человека мейоз завершается после оплодотворения. Особенности овогенеза по сравнению со сперматогенезом: - отсутствие периода формирования, - протекание периода размножения в эмбриогенезе, - длительная фаза роста, - образование при созревании неодинаковых клеток, - прекращение после менопаузы с полным исчезновением половых клеток. Гермафродитизм – наличие органов мужского и женского пола у одной и той же особи. Различают гермафродитизм естественный и аномальный. Естественный гермафродитизм широко распространен у животных (плоские черви). Организм продуцирует как яйцеклетки так и сперматозоиды. Аномальный гермафродитизм наблюдается как у животных, так и у человека. Он может быть истинным, когда у одной особи имеются либо одновременно мужские и женские половые железы, либо одна половая железа, содержащая как женские, так и мужские половые клетки. Или ложным, когда у особи имеются половые железы одного пола, а наружные половые органы и вторичные половые признаки полностью или частично соответствуют признакам другого пола. Например, мужеподобные самки и женоподобные самцы. Мейоз  Мейоз – особый способ деления клеток, в результате которого происходит редукция (уменьшение) числа хромосом и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз открыт немецким. ученым В.Флемингом у животных (1882 г.). Мейоз состоит из двух последовательных делений, в процессе которых удвоение количества ДНК происходит только 1 раз – в интерфазе, предшествующей 1 делению мейоза (4с 2п). Отличительной особенностью 1 деления мейоза является сложная и продолжительная по времени профаза 1, в которой выделяют следующие стадии: Профаза 1 Лептотена – начинают конденсироваться хромосомы, имеют вид тонких длинных нитей. Зиготена – попарное соединение гомологичных хромосом за счёт взаимодействия комплементарных участков ДНК – конъюгация. Пары конъюгирующих хромосом называются бивалентами. Число бивалентов соответствует гаплоидному набору хромосом (23). Пахитена – в результате усиливающей спирализации хромосомы, происходит тесное взаимное закручивание их в составе каждого бивалента. Хорошо видна её двухроматидная структура. В пахитене происходит кроссинговер – взаимный обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами. Диплотена – начинается процесс расхождения и отталкивания гомологичных хромосом, но они остаются соединенными в некоторых местах, т.е. там где произошел кроссинговер, мостиками – хиазмами. При образовании овоцита ( в овогенезе) появляется ещё одна стадия –диктиотена. На этой стадии образуются копии генов, идёт активный синтез р-РНК, происходит «разрыхление» хромосом, они приобретают вид «ламповых щеток». В таком состоянии хромосомы остаются до полового созревания женского организма, когда под воздействием гормона происходит завершение мейоза. Диакинез – происходит дальнейшая спирализация и ещё большее отталкивание хромосом, исчезают ядерная оболочка, ядрышко, образуется веретено деления – 4с 2п. Метафаза 1. Происходит выстраивание бивалентов по экватору, они образуют экваториальную пластинку -4с 2п. Анафаза 1. К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, а не хроматиды, как при митозе, причём расхождение носит случайный характер.-4с 2п. Телофаза 1 Происходит деление цитоплазмы и образование двух клеток – 2с п. Интерфаза11 Очень не продолжительна и редупликации ДНК не происходит. Профаза 11 и метафаза 11 происходят так же, как и при митозе. Анафаза 11 К полюсам расходятся хроматиды, из которых состоят хромосомы- 2с 2п. Причём, хроматиды могут быть различны по генетическим свойствам вследствие произошедшего кроссинговера. Телофаза11 Происходит образование двух дочерних гаплоидных клеток 1с 1п Значение мейоза 1.Редукция числа хромосом и количества ДНК в ядре половых клеток. 2.Перекомбинация генетического материала в результате кроссинговера приводит к генетической изменчивости будущего потомства. Перекомбинация – источник комбинативной изменчивости организма, дающий материал для отбора, который действует в ходе эволюции. Лекция 5 Онтогенез План 1.Типы и периоды онтогенеза. 2.Особенности строения и типы яйцеклеток. 3.Эмбриональный период, его этапы: а) образование зиготы б) дробление в) образование бластулы, презумптивные зачатки органов у ланцетника г) гаструляция д) гисто - и органогенез 4.Процессы, влияющие на развитие организма. Эмбриональная индукция. Типы и периоды онтогенеза Онтогенез – процесс индивидуального развития особи от зиготы при половом размножении (или появлении дочерней особи при бесполом) до конца жизни. Термин «онтогенез» в 1866г. предложил немецкий ученый Э. Геккель. В основе онтогенеза лежит реализация наследственной информации на всех этапах развития. Различают 3 типа онтогенеза:

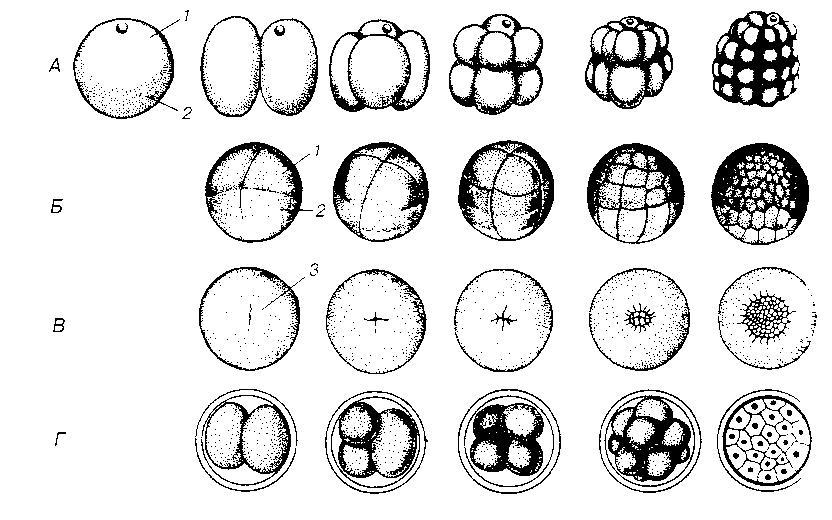

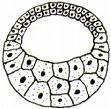

Онтогенез многоклеточных организмов подразделяют на 3 периода: - Прогенез (предэмбриональный) – формирование гамет, их слияние и образование зиготы. - Эмбриогенез (эмбриональный) – начинается с момента образования зиготы и заканчивается рождением или выходом из яйцевых оболочек. - Постэмбриональный период начинается после рождения или выхода из яйцевых оболочек и завершается старением и смертью. Для плацентарных млекопитающих и человека онтогенез принято делить на: - Пренатальный (до рождения) - Постнатальный (после рождения) Особенности строения и типы яйцеклеток Яйцеклетки (или яйца) – женские половые клетки высокоспециализированные относительно крупные и неподвижные. Принципиальных различий в строении яйцеклетки и соматических клеток не существует: они имеют ядро, цитоплазму, органоиды, включения. Вместе с тем, яйцеклетка имеет ряд особенностей, отличающих её от соматических клеток. К ним относятся: а) содержат гаплоидный набор хромосом; б) яйцеклетки крупнее, чем соматические клетки; в)наличие оболочек, расположенных поверх ЦПМ (Яйца млекопитающих имеют желточную оболочку, которая называется прозрачной. Снаружи она окружена слоем фолликулярных клеток. Они выполняют защитную и ряд других функций); г) присутствие в цитоплазме запасных питательных веществ в виде желтка. Желток содержит белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, основную массу составляют липопротеины и гликопротеины. В зависимости от количества желтка и распределения желтка в цитоплазме яйцеклеток выделяют разные типы яйцеклеток: I Алецитальные II Изолецитальные III Полилецитальные 1.телолецитальные а) умеренно-телолецитальные б) резко-телолецитальные 2.центролецитальные I. Алецитальные яйцеклетки практически не содержат желтка или имеют незначительное количества желтка. У плацентарных млекопитающих и человека мало желтка, но это явление вторичное, поскольку их предки, как и все амниоты, имели достаточное количества желтка. Поэтому яйцеклетка плацентарных млекопитающих и человека относится к вторично-изолецитальным. II.Изолецитальные яйцеклетки мелкие, с небольшим количеством равномерно распределённого желтка. Такие яйцеклетки характерны для ланцетника (низшее хордовое животное), моллюсков, иглокожих. III. Полилецитальные (много желтка) 1.Телолецитальные-могут быть с умеренным или большим содержанием желтка а) умеренно-телолецитальные, желтка много и он неравномерно распределён, желток сконцентрирован на одном полюсе, который называется вегетативным. Полюс, не содержащий желток, назван – анимальным. Такие яйцеклетки характерны для земноводных, рыб, круглоротых. б) резко-телолецитальные имеют очень большое содержание желтка на вегетативном полюсе. Характерно для птиц, рептилий. 2.Центролецитальные яйцеклетки. В них желток находится в центре, по периферии расположена цитоплазма. Эти яйцеклетки характерны для большинства членистоногих (в частности насекомых). Эмбриональный период развития, его этапы Период эмбрионального развития наиболее сложен у высших животных и состоит из нескольких этапов: 1.Образование зиготы 2.Дробление 3.Образование бластулы 4. Гаструляция 5. Гисто- и органогенез Первый этап эмбрионального периода - образование зиготы. Зигота-одноклеточный зародыш или одноклеточная стадия развития организма. В зиготе происходит ряд процессов: а) перемещение цитоплазмы (цитоплазматических структур) – это ведёт к образованию двусторонней симметрии и полярности. б) перестройка ЦПМ. Появляется поверхностный (кортикальный) слой.Это исключает слияние зиготы с другими мужскими половыми клетками. в) образование ядерной оболочки вокруг слившихся пронуклеусов (синкариона) г) осуществляется синтез РНК, синтез белка. Дробление сопровождается митозом, в результате которого одноклеточный зародыш становится многоклеточным. Однако зародыш не увеличивается в размерах, нет роста клеток, объем зародыша не изменяется, очень короткая интерфаза, отсутствует G1. Клетки, образующиеся в процессе дробления, называются бластомерами. Размер клеток с каждым делением становится всё мельче. Характер дробления не одинаков у разных животных и зависит от количества желтка и распределения его в цитоплазме. Чем больше желтка, тем медленнее делится эта часть цитоплазмы. Различают полное дробление – когда цитоплазма зиготы полностью разделяется на бластомеры. Полное дробление может быть: Равномерным, при котором все образовавшиеся бластомеры имеют почти одинаковые размеры и форму. Оно характерно для изолецитальных яиц (ланцетник). Неравномерным, при котором образуются неравные по размерам бластомеры, оно свойственно умеренно-телолецитальным яйцам (амфибиям)при этом мелкие бластомеры возникают у анимального полюса, крупные – у вегетативного полюса зародыша. Полное неравномерное дробление характерно и для вторично-изолецитальных яйцеклеток плацентарных млекопитающих и человека. В результате полного дробления образуется многоклеточные зародыши, сначала в виде плотного скопления клеток, не содержащих полости, и называется морула (это вид бластулы), а затем в виде однослойного зародыша с небольшой полостью – бластула. Неполное дробление, когда цитоплазма зиготы не полностью разделяется на бластомеры. Это характерно для яйцеклеток перегруженных желтками. Неполное дробление может быть: Дискоидальным, при котором дробление происходит на участке цитоплазмы, лишенное желтков, у анимального полюса, где находится ядро. Этот участок называется зародышевый диск. Такой тип дробления характерен для яиц с большим содержанием желтка (рептилий, птиц). Поверхностным – делится вся поверхность зиготы. Оно характерно для центролецитальных яиц (у членистоногих) Дробление у хордовых животных  А – ланцетник (полное равномерное) Б – амфибии (полное неравномерное) В – птицы (неполное дискоидальное) Г – млекопитающие (полное асинхронное неравномерное) 1 – анимальный полюс зародыша 2 – вегетативный полюс зародыша 3 – зародышевый диск Биологическое значение процесса дробления заключается в том, что: происходит увеличение количества клеток, накопление клеточной массы для дальнейших преобразований, т.е. зародыш из одноклеточного превращается в многоклеточный. Дробление завершается образованием бластулы. Бластула – это многоклеточный однослойный зародыш. Бластула имеет стенку (слой клеток) – бластодерму. Внутри бластул находится полость – бластоцель или первичная полость тела, заполненная жидкостью. Жидкость секретируется бластомерами. В бластуле различают крышу (там, где был анимальный полюс яйцеклетки) и дно (вегетативный полюс клетки) и между ними краевую зону. Выделяют несколько видов бластулы, строение зависит от типа дробления: 1  .Целобластула (типичная бластула) имеет однослойную бластодерму, бластомеры почти имеют .Целобластула (типичная бластула) имеет однослойную бластодерму, бластомеры почти имеютодинаковые размеры. В центре располагается бластоцель (ланцетник).  2.Амфибластула– бластодерма многослойная, 2.Амфибластула– бластодерма многослойная, бластомеры имеют неодинаковую величину на вегетативном полюсе – крупнее, на анимальном – мельче. Бластоцель мала и смещена к анимальному полюсу (амфибий). 3  .Дискобластула – дробление идёт .Дискобластула – дробление идёт Зародышевый диск Бластоцель  только на анимальном полюсе бластоцель только на анимальном полюсе бластоцель  располагается в виде узкой щели между располагается в виде узкой щели междужелтком и зародышевым диском, который располагается на желтке (птицы, рептилии). (Образуется при неполном дискоидальном дроблении и у резко-телолецитальных яиц) 4  .Перибластула - центральная часть зародыша .Перибластула - центральная часть зародышазаполнена желтком, бластодерма состоит из одного слоя клеток (у членистоногих) (у центролецитальных яиц, с неполным поверхностым дроблением). 5.Бластула в виде морулы – зародыш имеет вид плотного комка клеток, бластоцель отсутствует (у некоторых кишечнополостных)   6.Стерробластула – имеется небольшая бласто 6.Стерробластула – имеется небольшая бласто Эмбриобласт Трофобласт цель в центре (моллюски).  7. У млекопитающих образуется при дроблении зародыш – бластоциста. 7. У млекопитающих образуется при дроблении зародыш – бластоциста. В ней различают стенку трофобласт и небольшое скопление бластомеров в виде узелка на внутренней поверхности трофобласта-эмбриобласт. Такая структура соответствует бластуле, но не гомологична, т.е. стенка бластоцисты не принимает участие в построении тела зародыша. На стадии бластулы могут быть обнаружены презумптивные зачатки. Презумптивные зачатки (лат. – ожидаемые) – области раннего зародыша, из которых развиваются органы: нервная трубка, хорда, зародышевые листки эктодермы, энтодермы и мезодермы. Место расположения презумптивных зачатков будущих органов было установлено с помощью методики маркировки частей зародыша, которая была предложена в 1925 г. В. Фогтом. Пропитанные красителем (метиленовый синий) кусочки агар-агара прикладывают к поверхности эмбриона в различных местах. Благодаря диффузии красителя определенная группа клеток оказывается окрашенной. Можно затем проследить, какие органы образовываются из этих участков в процессе последующих стадий эмбрионального развития. Методика маркировки частей зародыша сыграла большую роль и в изучении процессов гаструляции. Гаструляция – период образования зародышевых листков. Гаструляция сложный процесс химических и морфологических изменений, которые сопровождаются делениями клеток, ростом клеток, направленным перемещением и дифференцировкой клеток. В результате этих процессов сначала образуется двухслойный зародыш – гаструла, состоящий из наружного зародышего листка – эктодермы и внутреннего – энтодермы. Эта стадия называется ранняя гаструла. На стадии поздней гаструлы образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Ранняя гаструла образуется различными способами: Инвагинация (впячивание) – впячивание дна бластулы внутрь. У ланцетника участок бластодермы (вегетативный полюс) прогибается внутрь и достигает анимального полюса. Образуется двуслойный зародыш – гаструла, наружный слой – эктодерма, внутренний – энтодерма. Энтодерма выстилает полость первичной кишки – гастроцель. Отверстие ведущее в эту полость, т.е. отверстие, при помощи которого полость сообщается с внешней средой называется бластопор или первичный рот. Края бластопора образуют губы бластопора. Судьба бластопора у различных типов животных неодинакова. У первичноротых (черви, моллюски, членистоногие) он превращается в ротовое отверстие взрослого организма У вторичноротых (иглокожие, хордовые) первичный рот превращается в анальное отверстие, а дефинитивный (окончательный) рот образуется на противоположном конце. Иммиграция (выселение клеток) – второй способ гаструляции. Часть клеток бластодермы с поверхности уходит в бластоцель и там образует внутренний зародышевый листок – энтодерму. Характерен для кишечнополостных (медуз). Эпиболия (обрастание) – нарастание клеток крыши на дно бластулы. Образование гаструлы идёт за счёт деления клеток крыши, образуется слой микромеров, которые нарастают на дно бластулы. Макромеры оказываются внутри зародыша. Образования бластопора не происходит и нет гастроцели. Эпиболия характерна для амфибий Деляминация (расслоение) – расслоение клеток бластодермы на наружный и внутренний слой. Характерно для птиц, некоторых кишечнополостных. После ранней гаструлы образуется поздняя гаструла, где формируется третий зародышевый листок – мезодерма. Мезодерма образуется двумя способами: - телобластическим; - энтероцельным. Телобластический способ характерен для первичноротых животных (большинство типов беспозвоночных). На границе между эктодермой и энтодермой, т.е. в районе губ бластопора располагаются 2 клетки – телобласты, которые начинают делиться и образуют мезодерму. Энтероцельный – характерен для иглокожих, некоторых хордовых – ланцетника, у остальных хордовых – в стертой форме. Участки стенок первичной кишки симметрично выпячиваются в полость бластоцеля и отшнуровываются, образуется мезодерма. Зародышевые листки отличаются друг от друга не только своим расположением, но и величиной, формой клеток. Каждый зародышевый листок даёт впоследствие начало определенным тканям и органам. Именно на стадии гаструляции впервые удалось обнаружить в больших концентрациях белки, специфичные для некоторых направлений клеточной дифференцировки взрослого организма (например, белок мышечной ткани – миозин) Гистогенез и органогенез Гистогенез – процесс формирования тканей в эмбриогенезе.Органогенез – процесс формирования систем органов в эмбриогенезе. На этом этапе эмбрионального развития выделяют две фазы. 1.Нейруляция – образование осевых органов: нервной трубки, хорды. Зародыш на этой стадии называется нейрула. Эта фаза протекает следующим образом: из эктодермы на спинной стороне зародыша происходит уплощение группы клеток и формируется нервная пластинка. Края нервной пластинки приподнимаются и образуются нервные валики. По средней линии нервной пластинки происходит перемещение клеток и возникает углубление – нервный желобок. Края нервной пластинки смыкаются. В результате этих процессов возникает нервная трубка с полостью – нервоцелем. Нервная трубка погружается под эктодерму. Передний отдел нервной трубки образует головной мозг, а остальная часть нервной трубки – спинной мозг. Условно процесс образования нервной трубки можно разделить на 3 стадии: - образование нервной пластинки, - формирование нервного желобка, - срастание краев нервной пластинки с образованием нервной трубки. |