Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения Ростань (г. Борисоглебск) Источник: https:www.bibliofond.rudownload_. Курсовая работа на тему " предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "ростань" (г. Борисоглебск)"

Скачать 2.75 Mb. Скачать 2.75 Mb.

|

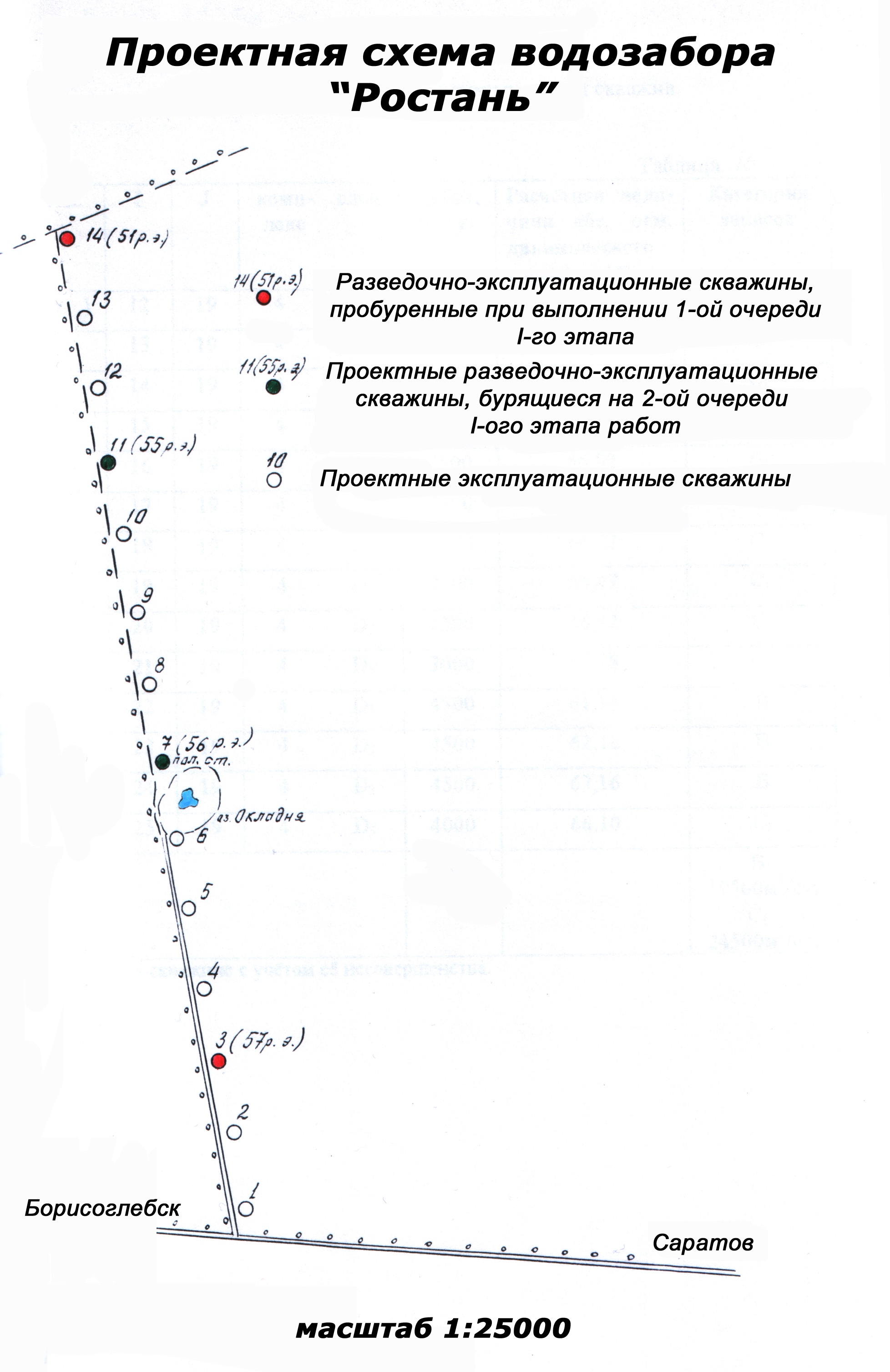

1 2 2.2 Тектоника Район работ находится в пределах северо-восточного склона Воронежской антиклизы. В строении антиклизы различается два основных структурных этажа. Нижний сложен резко дислоцированными метаморфизированными породами архея, нижнего и среднего протерозоя. Верхний сложен спокойно залегающими осадочными породами девонского, каменноугольного, мелового, неогенового и четвертичного возраста. По данным электроразведки, сейсмопрофилирований и материалами структурного бурения установлено, что поверхность докембрийского фундамента погружается в северо-восточном и восточном направлениях. Средняя величина погружений составляет 8-10м/км. Девонские отложения в связи с общим падением на восток и северо-восток последовательно сменяют друг друга в том же направлении от древних к более молодым. Их средний уклон составляет 7м/км. Каменноугольные отложения имеют такой же наклон слоев. Их мощность наращивается в направлении падения, то есть к северо-востоку. Нижнемеловые отложения имеют моноклинальные залегания. Отсутствие верхнемеловых отложений свидетельствует о наличии здесь поднятия в верхнемеловую эпоху. В неотектонической структуре территория является районом мощной неогеновой и четвертичной аккумуляции и находится в пределах Окско-Донской впадины. Границы этой впадины совпадают с разломами в кристаллическом основании и флексурными перегибами в осадочном чехле. 2.3 История геологического развития Окончательное формирование Воронежского кристаллического массива произошло в среднем протерозое. В рифейское время на описываемой территории обозначалась зона устойчивого погружения, осложненная крупными разломами. Сюда сносились водными потоками продукты разрушения и выветривания выведенных на дневную поверхность пород. В ряжское время и первую половину морсовского времени территория претерпела медленное погружение и покрылась водами мелкого внутриконтинентального бассейна, сильно засоленного. В середине морсовского времени начался энергичный принос разнозернистого песчаного материала, осаждавшегося в среде, обогащенной карбонатами Ca и Mg. В мосоловское время уровень суши резко понизился и рассматриваемую территорию покрыло неглубокое море нормальной солености с переменным гидродинамическим режимом. В черноярское время вновь наблюдаются признаки обмеления моря и частичного его исчезновения. В старооскольское время море было очень неглубоким, с меняющимся гидродинамическим режимом. В конце старооскольского времени повсеместно усилился принос преимущественно алевритистого материала. Верхнедевонская эпоха ознаменовалась тремя крупными циклами седиментации – нижнефранским, верхнефранским, фаменским. Каждый цикл начинается отложениями мелководных, песчано-глинистых осадков лагунного и прибрежно-морского типа. Они сменяются карбонатными илами неглубокого моря. В среднекаменноугольный период область испытала поднятия, повлекшие размыв значительной части каменноугольных отложений. В неокоме произошло опускание территории с отложениями мелководных морских осадков. В середине альба на описываемой территории распространилось море. Отсутствие верхнемеловых отложений свидетельствует о значительных поднятиях в это время. Начиная с миоцена, здесь происходит постепенное оформление депрессии с усилением поднятия в предкривоборское время. Среднечетвертичный период характеризуется относительной стабильностью тектонического режима и преобладанием процессов аккумуляции. В верхнечетвертичную эпоху происходит переоформление современных контуров гидросети и углубление речной долины (образование третьей, второй и первой надпойменной террас). В современную эпоху наблюдается дальнейшее развитие рельефа и гидрографической сети. Широко развито образование оврагов и оползней. III. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ На участке работ развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичного, неогенового, мелового и девонского возрастов. Ниже приводится их краткая характеристика. Водоносный современный аллювиальный горизонт (aIV) Развит в пределах всех рек, ручьев и крупных балок. Водовмещающими породами служат пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Мощность обводненного аллювия в долинах р. Хопер и Ворона достигает 10-12 м, на малых реках и ручьях уменьшается до 1 м. Горизонт безнапорный, абс. Отметки уровня (+85)-(+97) м. Верхний водоупор отсутствует, вследствие чего горизонт подвержен поверхностному загрязнению. Нижний водоупор также отсутствует и горизонт гидравлически взаимосвязан с нижележащими водоносными горизонтами. Коэффициенты фильтрации пород составляют 0,1-5 м/сут, возрастая в долинах рек Ворона и Хопер до 16-20 м/сут. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,9 мг/дм3. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и речных вод в период паводка, а также за счет подтока из смежных водоносных горизонтов. Дренируется горизонт реками. Воды современного горизонта мало пригодны для централизованного водоснабжения вследствие затопления пойм в паводковый период и повышенной агрессивности подземных вод (пойменный ряд водозабора “Чигорак”). В то же время современный горизонт широко используется местным населением с помощью колодцев. Водоносные среднечетвертичный аллювиальный (а II) и южноворонежский аллювиально-озерный (аIIj) горизонты. Эти горизонты представляют здесь единую гидравлическую толщу общей мощностью от 2 до 15 м. Они сложены аллювиальными песками, их обводненная мощность составляет 5-14м. Воды безнапорные. Глубина залегания уровня 11-34 м от поверхности земли, что соответствует отметкам (+96) - (+99)м. По химическому составу, воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,9 г/дм3. Дебиты эксплуатационных скважин 2-4 л/с при понижении 10 м. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,04 до 4,3 л/с, преимущественно составляя 0,1-1,5 л/сут. Коэффициенты фильтрации среднечетвертичных отложений изменяются в пределах 0,6-10 м/сут достигая в отдельных случаях 30 м/сут; коэффициенты фильтрации южноворонежских отложений ниже и составляют 0,8-1,6м/сут. Горизонты могут представлять практический интерес для организации небольших централизованных водозаборов лишь при совместной эксплуатации с нижележащими неогеновыми горизонтами и комплексами. Водоносный белогорский терригенный горизонт (N23bg). Развит в центральной части рассматриваемого района. Приурочен к озерно-аллювиальным отложениямм плиоцена, выполняющим вместе с подстилающими миоценовыми отложениями глубокую погребенную палеодолину. Водовмещающими породами служат крупнозернистые пески, в верхней части мелко- и среднезернистые, общей мощностью 10 - 30 м. В кровле и подошве встречаются прослои глин, служащих водоупором, невыдержанным в плане и в разрезе. На этих участках воды приобретают слабый напор - от 3,3 до 15,7 м. На участках отсутствия верхних водоупоров воды безнапорные имеют прямую гидравлическую связь с южноворонежским и среднечетвертичным водоносными горизонтами. Отсутствие выдержанного нижнего водоупора обуславливает также связь с водоносными уваровско-тамбовским и апт-альбским терригенными горизонтами. В пределах участка разведки уровень воды устанавливается на глубине 23 - 35м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам (+97 - (+99) м. Из скважины №4р, пробуренной на участке разведки получен дебит 4,4 л/с при понижении 8,4 м. Коэффициенты фильтрации составляют 1,0-1,1 м/сут. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков через толщу четвертичных отложений. Разгрузка происходит в реки через смежные четвертичные горизонты. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, магниевые и натриево-кальциевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные магниевые, с минерализацией до 1г/дм3. Белогорский горизонт в районе работ эксплуатируется одиночными скважинами в с. с. Танцырей, Миролюбие. Водоносный уваровско-тамбовский терригенный горизонт (N12uv-tm). Горизонт приурочен к нижней части неогеновой палеодолины. Водовмещающими являются мелко-среднезернитстые пески, в подошве горизонта - гравелистые. Мощность водовмещающих отложений не выдержана по площади и изменяется от 1-25 м в бортовых частях палеодолины до 45 м в ее переуглубленной части. В верхней части разреза встречаются прослои глин мощностью 2-6 м, а в осевой части палеодолины их мощность увеличивается от 7,3 м на южном фланге проектного водозабора (скв. №57р.э.) и до 13,8 м на северном (скв. №51р.э.). Эти глины создают условный водоупор до 48м. В прибортовых частях палеодолины глины отсутствуют и здесь осуществляется гидравлическая взаимосвязь уваровско-тамбовского терригенного горизонта с вышележащим белогорским. Нижним водоупором служат нижнеаптские глины мощностью 20-25м, отсутствующие в пере углубленной части палеодолины. Здесь уваровско-тамбовский горизонт связан с нижезалегающим берриас-барремским, а в бортовых частях со смежным апт-альбским комплексами. Уваровско-тамбовский горизонт отличается высокой водообильностью и рассматривается как один из возможных источников централизованного водоснабжения г.Борисоглебска. Дебит опробованных скважин достигает 8-13 л/с при понижении 3-13 м соответственно. Коэффициенты фильтрации изменяются в широких пределах: от 0,9м/сут до 79,бм/сут. Максимальные значения приурочены к переуглубленной части палеодолины, где по данным кустовых откачек Кф составляет 38,4-79,6м/сут. По химическому составу воды сульфатные и гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 03-0,4 г/дм3 и имеют удовлетворительное качество. Водоносный апт-альбский терригенный горизонт ( k1a-al). Водоносный апт-альбский терригенный горизонт на участке работ развит практически повсеместно, отсутствует лишь в переуглубленной части палеодолины. Воды приурочены к песчаным отложениям, мощность которых по мере углубления неогенового вреза уменьшается с 30м до 0,1 м. Выдержанный верхний водоупор отсутствует. На отдельных участках он представлен глинистыми разностями четвертичных, неогеновых и самих альбских отложений. Нижним местным водоупором служат глины апта мощностью до 17м. Этим водоупором они изолируются от нижележащего слабоводоносного локально-водоупорного берриасс-барремского терригенного комплекса. Водоупор отсутствует лишь в переуглубленной части палеодолины, где уваровско-тамбовский горизонт залегает непосредственно на берриасс-барремских водовмещающих песчаных отложениях. Абсолютные отметки подошвы водоупора - (+11) - (+25)м, кровли - (+1-35) - (+62)м. Апт-альбский горизонт эксплуатируется одиночными скважинами с удельными дебитами 0,2-3 м/с. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,2-10м/сут. По химическому составу воды пресные (минерализация 0,4-0,6г/дм3) сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниевые. Слабоводоносный локально-водоупорный берриасс-барремский терригенный комплекс (K1b-br). Комплекс на описываемой территории развит повсеместно. Водовмещающими являются мелкозернистые чистые пески валанжинского возраста мощностью 15-25м, в пределах переуглубленной палеодолины мощность комплекса уменьшается до 3,6 - 10м. Верхним водоупором служат аптские глины, отсутствующие в переуглубленной части палеодолины. Здесь берриасс-барремский комплекс гидравлически взаимосвязан с уваровско-тамбовским. Нижний водоупор, представленный валанжинскими песчаными глинами, также не выдержан по простиранию и отсутствует на большей части изученной площади. На участке проектного водозабора он вскрыт как на северном, так и на южном флангах. Мощность водоупорных глин составляет 3,4-5,6м. Удельные дебиты скважин не превышают 1,0л/с. Коэффициенты фильтрации по данным одиночных и кустовых откачек изменяются от 4,3до 6,9м/сут, достигая в отдельных скважинах в северной части территории 25-27,4м/сут. Воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатные смешанные по катионному составу. Минерализация подземных вод в целом по площади составляет 0,6-0,9г/дм3, достигая в северной части территории 1,39 г/дм3. Водоносный средне-верхнефаменский терригенно-карбонагный комплекс (D3fm2-3) Залегает под слабоводоносным берриасс-барремским терригенным комплексом, Приурочен к кавернозным и трещиноватым известнякам озерской и хованской свит верхнего девона. Общая мощность комплекса изменяется с запада на восток, по мере погружения девонских пород в северо-восточном направлении, от 15 до 130 м. Глубина залегания его кровли изменяется от 100 до 160м, что соответствует абсолютным отметкам (+8)-(+15)м. На участке проектного водозабора кровля известняков вскрыта на глубине 121,0 м на северном северном 136,4, на южном флангах, абсолютные отметки кровли составляют (+2,6) - (-6,4) м. Вскрытая мощность водовмещающих известняков 30-31м, при этом наиболее активная зона трещиноватости приурочена к верхней части толщи, мощностью 12-15м. Верхним водоупором служат валанжинские глины, нижним - прослои аргиллитоподрбных глин мощностъю до 4 м. Воды напорные, величина напора составляет 96 - 104 м. Уровень устанавливается на глубине 24,6 - 32,5 м от поверхности земли (а. о. 97,5 - 99,0 м). Водоносный комплекс отличается высокой водообильностью в пределах зоны развития неогеновой палеодолины, особенно в ее переуглубленной части. Здесь при опробовании скважин №№ 43р, 51р.э., 57р.э. были получены дебиты от 15 л/с до 58 л/с при понижениях 2,2 - 23,6 м. Удельные дебиты при этом составили 1,4 - 5,0 л/с на северном фланге проектного водозабора и 25,8 л/с - на южном. Высокая водообильность известняков объясняется их сильной трещиноватостью в пределах площади развития переуглубленной части палеодолины (обычно приуроченных к зонам повышенной тектонической активности) и, как следствие, активной гидравлической связью с неогеновой толщей. За пределами переуглубленной части палеодолины удельные дебиты скважин уменьшаются и составляют от 1,0л/с (скважина №47 - 0,9км от переуглубленной части палеодолины) до 0,01л/с (скважина №48 - 8,0км от перуглубленной части палеодолины). Коэффициенты фильтрации изменяются также в широких пределах: от 1 до 45-70м/сут. Максимальные значения приурочены к переуглубленной части палеодолины. По химическому составу в пределах переуглубленной части палеодолины воды гидрокарбонатные магниево-кальцевые с минерализацией 0,4 - 0,5 г/дм3. Химический состав воды в скважинах, пробуренных в бортовых частях палеодолины, где происходит подпитывание из берриасс-барремского горизонта, идентичен составу берриасс-баремских вод. Здесь воды характеризуются как сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые смешанные по катионам с минерализацией 0,4 –0,6 г/дм3 (скв. №№ 46-47). По качеству воды и в бортовых, и в центральных частях палеодолины отвечают требованиям СаНПиНа. Лишь в 10 км к северо-востоку от участка разведки «Ростань» в 1979 году, при разведке участка «Махровский» были вскрыты хлоридные воды с минерализацией 1,9 г/дм3. При проведении работ второй очереди бурением разведочной скважины №60р будет уточнена граница развития минерализованных вод. Водоносный нижнефаменский карбонатно-терригенный комплекс (D3fm1). Залегает под целевым комплексом на глубине 152-168м. Представлен переслаиванием небольших прослоев известняков с аргиллитоподобными глинами. Прослой глин, залегающий в кровле нижнефаменской толщи изолирует, этот водоносный комплекс от вышележащего. Характеризуется низкой водообильностью и удовлетворительным качеством воды. В пределах месторождения “Ростань” он не изучался, будет опробован на второй очереди работ разведочной скважиной № 62р. При этом будет изучена взаимосвязь девонских комплексов и изменение химизма подземных вод в разрезе. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 4.1 Краткие сведения о месторождении подземных вод “Ростань” На территории Борисоглебского района в период с 1964 по 1983 гг. проводились различные гидрогеологические изыскания источников водоснабжения и была выполнена групповая гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1:200 000. По результатам съемочных работ к востоку от г.Борисоглебска была откартирована неогеновая палеодолина, простирающаяся в субмеридиональном направлении и дана подробная характеристика всех водоносных горизонтов. При этом девонские горизонты были охарактеризованы как бесперспективные для хозпитьевого водоснабжения вследствие низкой водообильности и высокой минерализации воды. Для водоснабжения г.Борисоглебска и мелких населенных пунктов используются только четвертичные, неогеновые и меловые водоносные горизонты. Они и рассматривались как целевые при проведении Воронежской ГГЭ в 1987-1990 гг. поисков и предварительной разведки дополнительных источников водоснабжения г. Борисоглебска. По результатам разведочных работ был выделен перспективный участок “Ростань”, расположенный в 15 км от водопотребителя, в пределах которого оценены эксплуатационные запасы подземных вод уваровско-тамбовского горизонта (по легенде 1978 г. – ламкинский подгоризонт – N12lm). Эксплуатационные запасы подземных вод уваровско-тамбовского горизонта составили 44 тыс. м3/сут, в том числе категории A+B - 6 тыс. м3/сут, C1 - 38 тыс. м3/сут. Девонские водоносные горизонты при этом детально не изучались. Лишь на последнем этапе предварительной разведки, при сооружении гидрогеологических кустов на целевой уваровско-тамбовский горизонт, было пробурено две разведочные скважины №№ 42р, 43р на нижележащий средне-верхнефаменский комплекс. Скважины были пробурены с целью оценки качества подземных вод девонских комплексов и возможности подтягивания минерализованных вод девона к водозабору. Результаты опробования средне-верхнефаменского водоносного комплекса показали его высокую водообильность в пределах переуглубленной части неогеновой палеодолины и тесную гидравлическую связь с вышезалегающим водоносным уваровско-тамбовским горизонтом. При этом минерализация вскрытых девонских вод не превысила 0,5 г/дм3. Учитывая полученные результаты по водообильности девонских отложений, при составлении проекта на детальную разведку месторождения “Ростань”, кроме работ по переводу запасов из категории C1 в категории A+B, были предусмотрены работы по изучению средне-верхнефаменского горизонта. Эти работы предусматривали оценку изменения химического состава и фильтрационных свойств верхнедевонских известняков за пределами неогенового разреза. В процессе выполнения ТОО “Воронежгидросервис” по договору с ОКС администрации Борисоглебска бурения 5 разведочных скважин №№ 45-49 вкрест развития неогеновой палеодолины была подтверждена перспективность девонских отложений как источника централизованного хозпитьевого водоснабжения. Из-за прекращения финансирования проведение детальной разведки было остановлено и объем выполненных работ ограничился бурением и опробованием пяти вышеупомянутых скважин. В соответствии с «Программой геологоразведочных работ на территории Воронежской области на 1999 г.», ГГП «Воронежгеология» в марте 1999 г. приступило к составлению ПСД на детальную разведку месторождения «Ростань». По предложению ГГП «Воронежгеология» проведение работ на участко «Ростань» было разбито на два этапа: на первом этапе изучается средне-верхнефаменский комплекс, на втором - уваровско-тамбовскийкомплекс (см. рис. 2). Первый этап работ разбит на 2 очереди: I очередь - оценка прогнозных запасов водоносного средне-верхнефаменского терригенно-карбонатного комплекса , II очередь - оценка эксплуатационных запасов этого комплекса. При получении положительных результатов по работам первой очереди, при отрицательных - работы второго этапа. К настоящему времени выполнены работы I очереди первого этапа, начаты работы второй очереди (2005 год), которые замедлились вследствие недостатка финансирования. 4.2 Схема размещения скважин Рис. 2  Как следует из схемы (на рис.2), проектный водозабор состоит из 14 скважин, располагающихся на расстоянии 300-400 м друг от друга. Общая протяженность ряда скважин проектируется в пределах 5 км с севера на юг (почти в меридианальном направлении). Суммарный дебит скважин составит порядка 44000 м3/сут. 4.3 Характеристика качества подземных вод По химическому составу воды средне-верхнефаменского водоносного горизонта в пределах переуглубленной части палеодолины гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,5 г/дм3. По качеству воды и в бортовых, и в центральной частях палеодолины отвечают требованиям СанПиНа. Наиболее новая информация о химическом составе вод представлена в анализах на основе проб скважины 56 р.э. (таблицы 1 и 2).

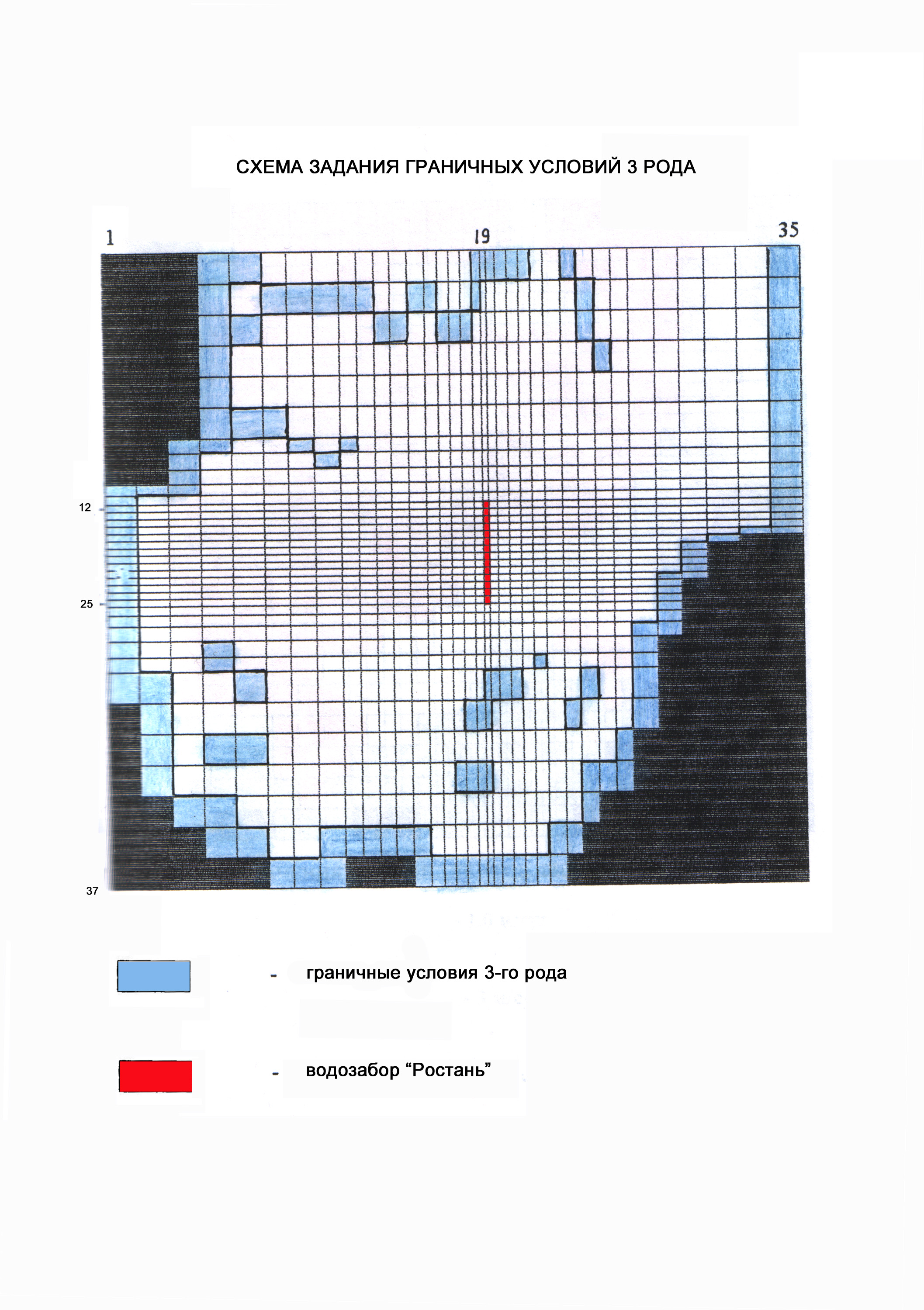

4.4 Схематизация гидрогеологических условий района Участок «Ростань» расположен на водоразделе р.р.Хопер и Ворона, являющихся естественными дренами. Предыдущими исследованиями установлена тесная взаимосвязь между всеми гидрогеологическими подразделениями, развитыми в районе работ и единство режимообразующих факторов. Формирование эксплуатационных режимов средне-верхнефаменского водоносного комплекса будет происходить преимущественно за счет перетока из вышележащего уваровско-тамбовского горизонта, который в свою очередь, взаимосвязан с белогорским и четвертичными горизонтами и комплексами. Разгрузка последних осуществляется в долины рек. В связи с вышеизложенным, внешние границы модели на западе, юге и востоке ограничены естественными дренами - нижнее течение р.Ворона - р.Хопер - которые в модели реализованы как граничные условия III рода (H/Q связанные функциональной зависимостью) (рис. 3). Рис. 3  Северная граница модели была удалена за пределы возможной области развития депрессионной воронки в питающем уваровско-тамбовском горизонте и реализована граничные условия II рода (Q=const=0). Разработка модели осуществлялась на планшете масштаба 1:50000. Площадь моделирования была разбита на блоки имеющие размеры от 350м • 350м до 1850м •1500м. Минимальные размеры блоков модели приурочены к району проектируемого водозабора и обусловлены необходимостью реализации в модели проектных эксплуатационных скважин. Максимальные размеры блоков - к краевым частям модели (в связи с этим здесь отмечаются отклонения модельного и фактического положения русел моделируемых поверхностных водотоков). Всего было задано 37 блоков по оси J (строки) и 35 блоков по оси I (столбцы). Общее количество блоков расчетной модели составило 1295. Общая площадь моделирования составила 41,2x30,9 км=1273км2. Фильтрационные свойства гидрогеологических подразделений развитых в районе изучены в незначительном объеме и приурочены в основном к первым от поверхности горизонтам и к краевым частям модели. В связи с этим выделение зон с различными коэффициентами фильтрации выполнено на основе общегеологических условий развития тех или иных отложений с учетом имеющихся результатов определения Кф по одиночным и кустовым откачкам. При разработке математической модели в разрезе было выделено 4-е основных водоносных комплекса: - в первый комплекс включены все водоносные и водоупорные отложения четвертичного, неогенового и мелового возрастов, залегающие выше аптекою водоупора; второй комплекс модели представлен глинами аптского возраста; - третий комплекс представлен валанжинскими песчано-глинистыми отложениями; четвертый комплекс модели - известняками вернедевонского возраста. С целью реализации в модели ламкинского водоупора, в составе первого комплекса выделено три слоя. Таким образом, в вертикальном разрезе моделируемой территории выделено - 6слоев: 1 слой (Q + N2bg) состоящий из гидравлически взаимосвязанных между собой и поверхностными водотоками гидрогеологических подразделений: - современный аллювиальный горизонт; - верхнечетвертичный аллювиальный горизонт; - нижнечетвертичный (южно-воронежский) аллювиальный горизонт; - белогорский терригенный горизонт. Данный слой развит по всей моделируемой территории. Плановая неоднородность фильтрационных свойств первого слоя отражена в выделении 5 зон с коэффициентами фильтрации от 1 до 30 м/сут. Максимальные значения Кф приурочены к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям, минимальные - к области развития южно-воронежского горизонта. 2 слой (N1lm) представлен глинами тамбовского возраста имеющими повсеместное распространение в центральной части модели. В пределах развития данного водоупора выделено две зоны с Кф - 0,1 и 0,5м/сут, которые отражают фациальную изменчивость отложений. Минимальное значение Кф приурочено к центральной части области развития тамбовских глин, максимальное - к южной и северной частям, где глины залегают в виде маломощных прослоев в толще песков. 3 слой (n1+k1а) включает в себя водоносные уваровско-тамбовский терригенный горизонт. Плановая фациальная неоднородность отложений реализована в выделении 5-ти зон с Кф от 5 до 40м/сут. Максимальные Кф приурочены к области развития переуглубленной части неогеновой палеодолины. По мере уменьшения мощности неогеновых отложений и, соответственно, увеличения мощности отложений апта альба, уменьшался и Кф. Первые три слоя модели объединены в единый комплекс и имеют общий статический уровень. 4 слой модели (K1a) представлен водоупорными глинами аптского возраста, распространенными практически по всей области моделирования, за исключением переуглубленной части неогеновой палеодолины (m=0м). По всей области развития аптского водоупора задан Кф = 0,01 м/сут. 5 слой модели ( K1v) представлен песчано-глинистыми отложениями валанжинского яруса. Данный слой развит на всей площади моделирования, минимальная мощность его отмечается в пределах переуглубленной части неогеновой палеодолины. В плане было выделено 4 зоны с коэффициентами фильтрации от 15 до 0,5м/сут. Максимальное значение КФ=15м/сут приурочено к участку разведки «Махровский». Минимальное значение приурочено к восточной части территории, к области погружения кровли девонских известняков, где происходит увеличение мощности валанжинских глин. 6 слой модели (D3) - представлен известняками целевого средне-верхнефаменского водоносного комплекса и развит по всей области моделирования. Вскрытая мощность отложений достигает 30м, однако результаты резистивиметрии показали, что мощность зоны наиболее активной трещиноватости не превышает 15 м и приурочена она к верхней части разреза. В связи с этим, мощность шестого слоя модели по всей территории была задана равной 15 м. Плановая фильтрационная неоднородность этого слоя была реализована в отношении нескольких зон с коэффициентами фильтрации от 0,1 до 75м/сут. Максимальные значения приурочены к переуглубленной части палеодолины. 4.5 Расчет эксплуатационных запасов месторождения подземных вод “Ростань” Учитывая сложные геолого-гидрогеологические условия участка работ, в ФГУП «Воронежгеология» прогнозная оценка эксплуатационных запасов месторождения “Ростань” была подсчитана методами математического моделирования. При разработке математической модели в разрезе выделялось четыре основных водоносных горизонта, причем с целью реализации ламкинского водоупора, в составе первого комплекса было выделено три слоя. Таким образом, в вертикальном разрезе моделируемой территории выделено 6 слоев. Проведённые расчёты подтвердили возможность отбора 44000м3/сут воды на участке «Ростань» из средне-верхнефаменского терригенно-карбонатного комплекса верхнего девона. Максимальное расчетное понижение по намечаемому к эксплуатации комплексу составляет 25,4м, по питающему - 23,7м (при допустимом понижении для питающего пласта - 42,9м). Ущерб поверхностному стоку p.p. Хопёр и Ворона не превысит 1,5% от минимального меженного их расхода Разработанная геофильтрационная модель района работ обладает достаточно большим запасом прочности, так как при решении прогнозных задач задано низкое значение гравитационной водоотдачи для первого модельного комплекса и не учитывается приток подземных вод поступающий с северо-восточной границы района. В силу сложности характера вычислений с использованием специализированных программных средств, автору данной курсовой работы не было возможности проверить точность результатов. Был выбран косвенный метод прогнозной оценки эксплуатационных запасов месторождения: путем пересчетов на основе более простой модели работы водозабора, абстрагируясь от тесной связи с уваровско-тамбовским водоносным комплексом, наличия напора в средне-верхнефаменском водоносном горизонте, а также различного дебита каждой из 14-ти скважин проектного водозабора. Во внимание принимались только основные гидродинамические параметры. Расчетные данные: H = 30 м (мощность безнапорного пласта); K = 75 м/сут (коэффициент фильтрации); Т = 957 м2/сут (коэффициент водопроводности); ay = 1,8*104 м2/сут (коэффициент уровнепроводности); n = 14 скважин (количество скважин в ряду); 2σ = 461 м (ср. расстояние между скважинами); длина линейного ряда = 5950 м. Допустимое понижение Sдоп=15 м. Расчет производится по формуле: Qсум. – суммарный расход всех взаимодействующих скважин водозабора м3/сут. Q0 – дебит наиболее нагруженной скважины, работающей в центре водозабора, для которой определяется понижение уровня, м3/сут. Q1 …. Qn – дебиты скважин, вызывающих срезки, расположенных на расстоянии r1 …. Rn Rn – приведенный радиус водозабора, определенный по формуле Rn=1,5 Qсум принимаем равным 44000 м3/сут (заявленная потребность), тогда Q1 … Q2 == 3143 м3/сут. r0 = 0,2 м (скв. №7 – 56 р.э.); r1 = 337,5 м (скв. №8 – проектная); r2 = 675 м (скв. №9 – проектная); r3 = 1012,5 м (скв. №10 –проектная); r4 = 1350 м (скв. №11 – 55 р.э.); r5 = 2130 м (скв. №12 – проектная); r6 = 2910 м (скв. № 13 – проектная); r7 = 3700 м (скв. № 14 – 51 р.э.); r8 = 375 м (скв. № 6 – проектная); r9 = 750 м (скв. №5 - проектная); r10 = 1125 м (скв. № 4 – проектная); r11 = 1500 м (скв. №3 – 57 р.э.); r12 = 1875 м (скв. №2 –проектная); r13 = 2250 м (скв. №1 – проектная). Тогда: Таким образом, было получено понижение, не превышающее допустимого. ЗаключениеВ результате произведенных исследований было установлено: По качественным характеристикам воды средне-верхнефаменского водоносного комплекса удовлетворяют требованиям СаНПиН. Количественные характеристики данного комплекса изучались с использованием схемы будущего водозабора из 14-ти скважин с совокупным дебитом 44000 м3/сут двумя методами: моделированием в программном комплексе MCG (создан в МГУ, кафедра гидрогеологии) и относительно простым схематичным методом оценки расчета водозаборных сооружений в однородном неограниченном пласте при постоянном дебите скважин. В первом случае, максимальное понижение составило 23 м при допустимых 42, во втором – 14 м при допустимых 15-ти. Учитывая несовершенство любой математической модели вследствие невозможности учесть все факторы, определяющие гидродинамику, задача подтверждения одних расчетов другими изначально не ставилась. Целью расчетов было показать, что максимальное понижение центральной скважины водозабора в обоих случаях окажется меньше допустимого, то есть водозабор с его экономико-технологическими характеристиками сможет без проблем функционировать заданное расчетами время (10000 суток). А, следовательно: задача хозпитьевого водоснабжения г. Борисоглебска с потребностью 52000 м3/сут может быть решена в соответствии с планом за счет использования ресурсов месторождения «Ростань» (44000 м3/сут). Оставшиеся потребности могут быть удовлетворены водами неогеновых и четвертичных водоносных комплексов городского водозабора «Чигорак». ЛИТЕРАТУРА А. Опубликованная: Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. “Оценка запасов подземных вод”, Киев, Выща школа, 1989 г. – 407 с. Климентов П.П., Кононов В.М. “Методика гидрогеологических исследований”, Москва, Высшая школа, 1989 г. – 448 с. Мироненко В.А. “Динамика подземных вод”, Москва, Недра, 1983 г. – 357 с. Плотников Н.И. “Поиски и разведка пресных подземных вод”, Москва, Недра, 1985 г. – 370 с. Жернов И.Е. “Динамика подземных вод”, Киев, Вища школа, 1982 г. – 324 с. Б. Фондовая: Заключение о результатах работ первой очереди I этапа по объекту «Изыскание дополнительных источников водоснабжения г. Борисоглебска Воронежской области на участке «Ростань»», г. Воронеж, 2001 г. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: Гидрогеологическая карта масштаба 1:50000, совмещенная с картой фактического материала; Гидрогеологические разрезы по линиям I-I, II-II; График колебания дебита и динамического уровня в скважине 56 р.э. и др. данные по скважине; Иллюстрированное приложение работ на участке месторождения “Ростань”; Моделирование работы проектного водозабора, использующего ресурсы средне-верхнефаменского водоносного комплекса; Геологическая карта района работ масштаба 1:200000 с разрезом. 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||