|

|

Теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет теплового режима помещения. Владивосток. Курсовая работа теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет теплового режима помещения Студент 555 гр

Кафедра: Теплогазоснабжение и вентиляции

КУРСОВАЯ РАБОТА

Теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет теплового режима помещения

Выполнил:

Студент 555 гр.

Иванов А А

Проверил:

Иванова А.А

Новосибирск, 2019

Содержание Введение 2 Исходные данные 3 Теплотехнический расчет наружного ограждения стены 4 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 6 Теплотехнический расчет окон и дверей 8 Расчет теплоустойчивости наружных ограждений. 9 Проверка возможности конденсации влаги на внутренней поверхности стены, угла. 10 Проверка наружной стены на конденсацию влаги в толще. 11 Определение сопротивления воздухопроницанию наружной стены, окна, балконной двери. 15 Влияние инфильтрации воздуха на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи 17 Проверка необходимости устройства пароизоляционного слоя 21

Введение

Вследствие особенностей климата на большей территории страны человек проводит в закрытых помещениях до 80% времени. Для создания нормальных условий его жизнедеятельности необходимо поддерживать в этих помещениях строго определённый тепловой режим.

Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими свойствами ограждающих конструкций. В связи с этим высокие требования предъявляются к выбору конструкции наружных ограждений, защищающих помещения от сложных климатических воздействий: резкого переохлаждения или перегрева, увлажнения, промерзания и оттаивания, паро и воздухопроницания.

Ограждающие конструкции с высокоэффективными теплоизоляционными свойствами обеспечивают выбор экономически обоснованных систем отопления зданий на основе определения оптимальных теплопотерь, а следовательно, и тепловой нагрузки отопительных установок. Такой подход позволяет оптимизировать выбор оборудования и конструктивное исполнение систем отопления и, в частности, выбор обоснованных диаметров труб и площадей поверхностей нагрева отопительных приборов.

Изложенные в работе подходы позволяют при минимальных энерго- и материальных затратах обеспечить тепловой режим помещений, который важен не только для создания среды обитания человека и сохранения зданий и сооружений, а также расположенных в них материальных ценностей, но в ряде случаев и для поддержания технологического процесса, высокой производительности труда и высокого качества продукции.

Исходные данные

1. Район строительства – г. Владивосток

2. Здание жилое

3. Внутренний режим помещения – нормальный

4. Расчетная температура внутреннего воздуха

5. г. Владивосток находится во влажной зоне влажности, внутренний режим нормальный, следовательно, рассчитываемые ограждающие конструкции будут эксплуатироваться в условиях Б

6. Продолжительность отопительного периода

7. Средняя температура отопительного периода

8. Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92,

9. Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца

10. Коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности

11. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца

Теплотехнический расчет наружного ограждения стены Теплотехнический расчет наружного ограждения стены

Исходные данные

Ограждающая конструкция жилого здания, состоящая из 5 слоев

Гипсовый обшивочный лист (

Железобетон (

Плиты минераловатные жесткие (

Железобетон (

Коэффициент теплоотдачи

Нормируемый температурный перепад

Коэффициент n=1

Порядок расчета

1.Определяем требуемое сопротивление теплопередаче:

2.Находим градусосутки отопительного периода:

3. Приведенное термическое сопротивление из условия энергосбережения:

При ГСОП=4000

При ГСОП=6000

Интерполируя по расчетному значению градусосуток отопительного периода  получаем получаем

Расчетным значением требуемого сопротивления наружной стены выбирается наибольшее, в данном случае вычисленное по условию энергосбережения

4. Определяем толщину утеплителя

Расчетная толщина наружной стены составляет

5.Расчетное сопротивление теплопередаче наружной стены вычисляется с уточненной толщиной утеплителя

6.Таким образом ,а следовательно ,расчетный коэффициента теплопередачи наружной стены составит ,а следовательно ,расчетный коэффициента теплопередачи наружной стены составит

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия Теплотехнический расчет чердачного перекрытия

Исходные данные

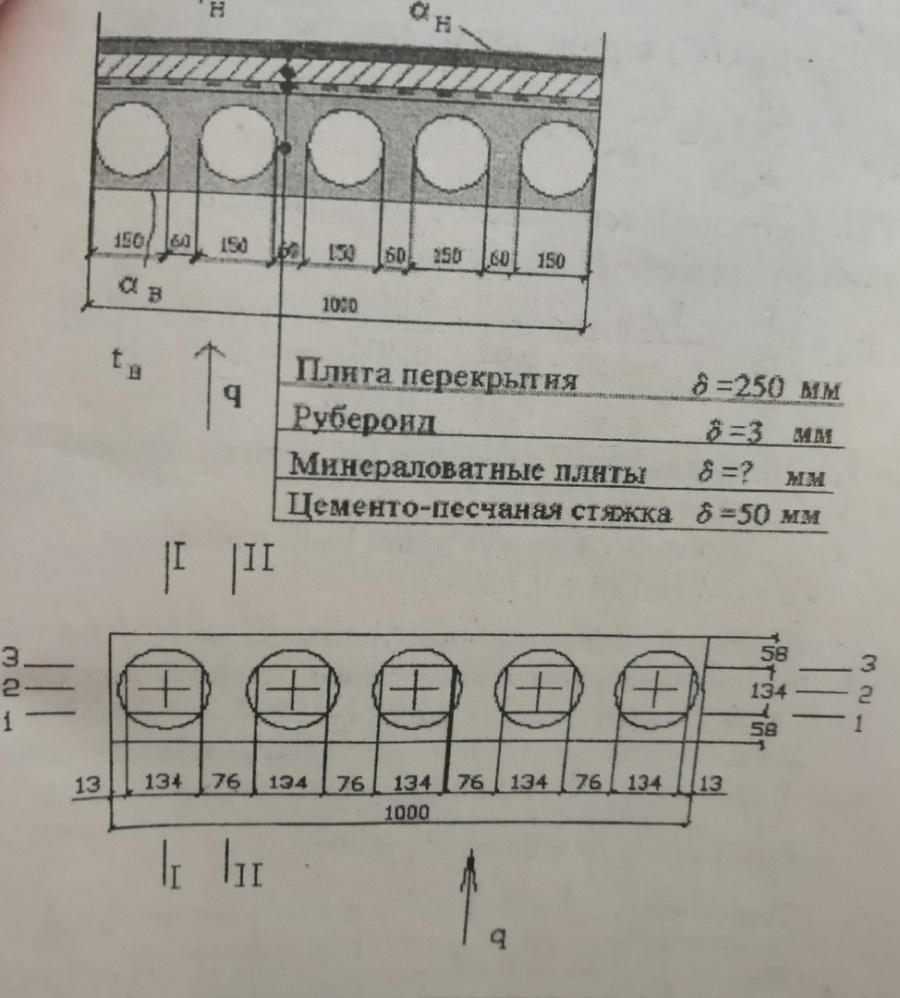

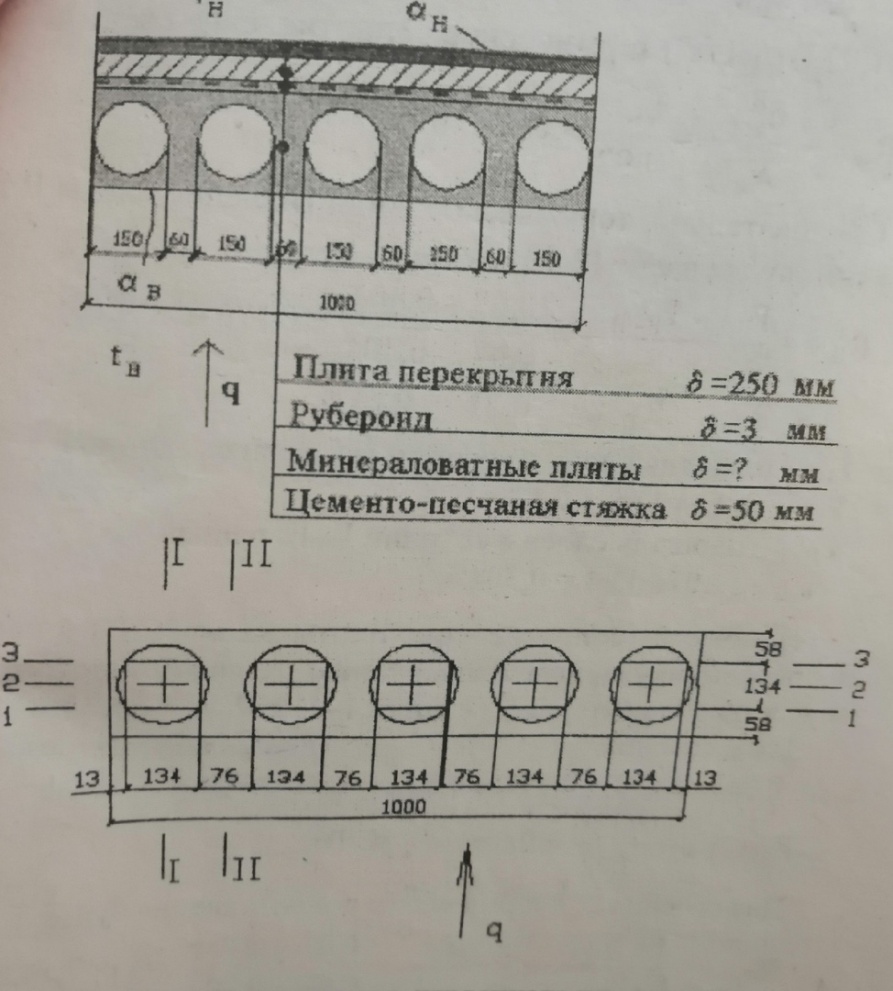

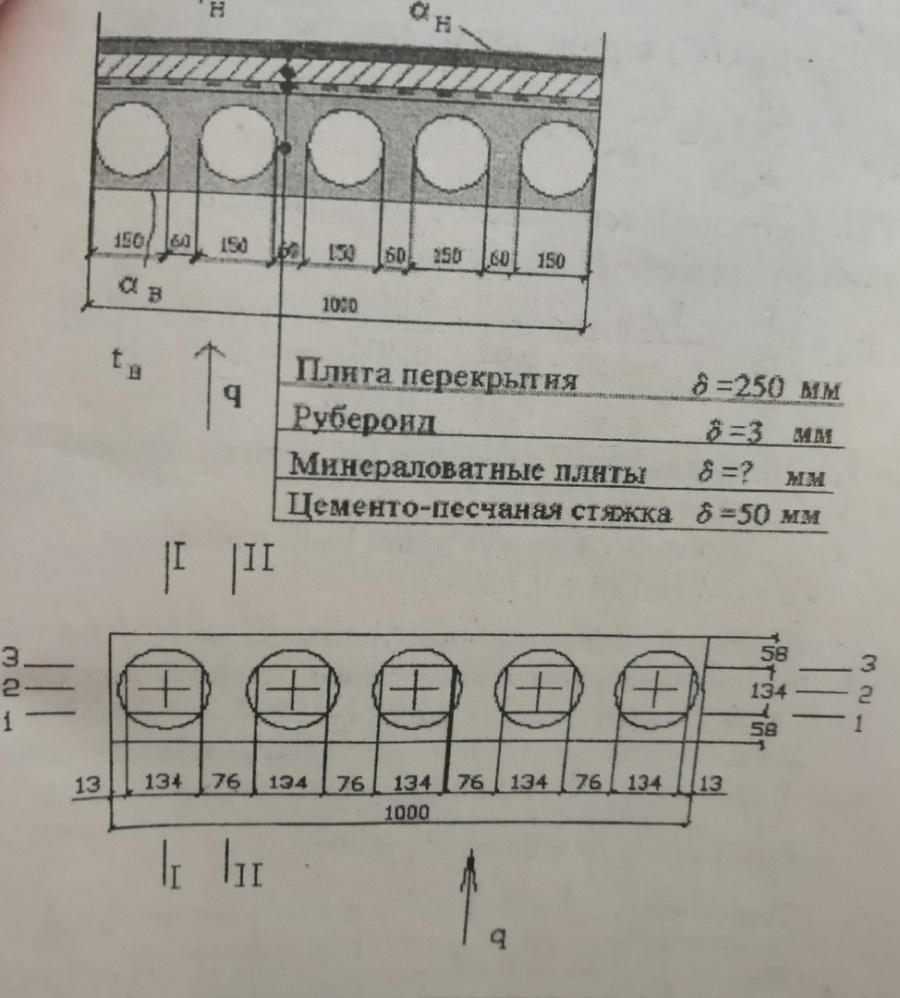

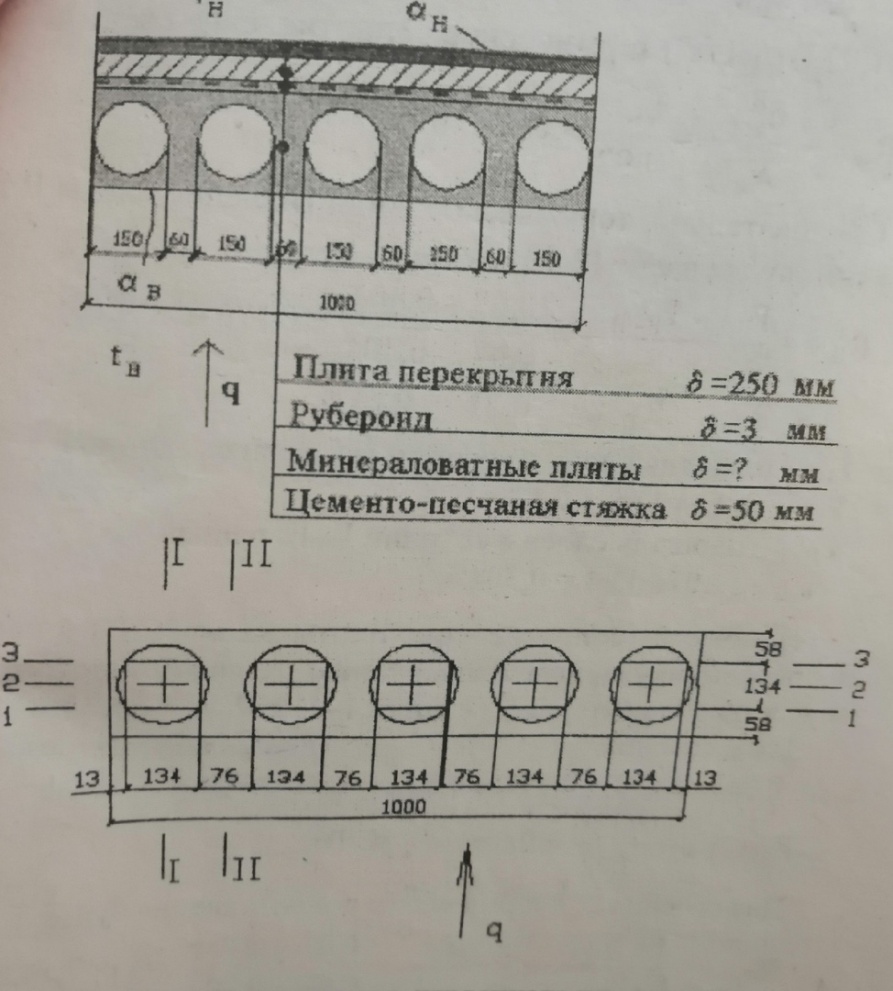

Конструкция чердачного перекрытия состоит: из многопустотной железобетонной плиты шириной 1000 мм и объемным весом  с 5 пустотами диаметром 150 мм и толщиной с 5 пустотами диаметром 150 мм и толщиной  =250 мм =250 мм

Конструкция жилого здания состоит из четырех слоев;

Цементно-песчаная стяжка (

Плиты минераловатные жесткие (

Рубероид

Железобетонная пустотная плита (

Значение теплотехнический характеристик и коэффициентов:

Коэффициент теплоотдачи

Порядок расчета

1. Определяем требуемое термическое сопротивление

2.Находим градусосутки отопительного периода:

3. Приведенное термическое сопротивление из условия энергосбережения:

При ГСОП=4000

При ГСОП=6000

Интерполируя по расчетному значению градусосуток отопительного периода  получаем получаем

Расчетным значением требуемого сопротивления наружной стены выбирается наибольшее, в данном случае вычисленное по условию энергосбережения

4. Найдем термическое сопротивление теплопередаче многопустотной железобетонной плиты. Для упрощения круглые отверстия (пустоты) диаметром 150 мм заменим равновеликими по площади квадратами со стороной квадрата

5. Разрезаем конструкцию плиты характерными сечениями I-I, II-II параллельно и 1-1, 2-2, 3-3 перпендикулярно тепловому потоку

В сечении I-I два слоя железобетона толщиной  с коэффициентом теплопроводности с коэффициентом теплопроводности  и воздушная прослойка толщиной и воздушная прослойка толщиной  с термическим сопротивлением с термическим сопротивлением

Термическое сопротивление составит

В сечении II-II слой железобетона  с коэффициентом теплопроводности с коэффициентом теплопроводности

Термическое сопротивление составит

Следовательно, термическое сопротивление плиты II тепловому потоку будет Следовательно, термическое сопротивление плиты II тепловому потоку будет

Где  площадь слоёв в сечении I-I, равна; площадь слоёв в сечении I-I, равна;

площадь слоёв в сечении II-II, равна; площадь слоёв в сечении II-II, равна;

5.Термическое сопротивление плиты в направлении, перпендикулярном направлению теплового потока, находим для трех характерных сечений 1-1, 2-2, 3-3

Для сечения 1-1 и 3-3 (два слоя железобетона)

м с м с  , тогда , тогда

Для сечения 2-2 термическое сопротивление будет

Где  площадь воздушных прослоек в сечении 2-2 площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

площадь воздушных прослоек в сечении 2-2 площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении 2-2 термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении 2-2

м, равное м, равное

6.Термическое сопротивление слоя железобетона в сечении 2-2  с с

, будет , будет

После чего определяем

Разница между  и и  составляет составляет

7.Тогда, общее термическое сопротивление железобетонной плиты определяется уравнением

8.Толщину утеплителя чердачного перекрытия найдем из уравнения

Принимаем толщину утеплителя

9.Фактическое термическое сопротивление

Так как  , т.е. 4.95 > 4.15, то конструкция удовлетворяет требованиям , т.е. 4.95 > 4.15, то конструкция удовлетворяет требованиям

10.Коэффициент теплопередачи чердачного перекрытия

Теплотехнический расчет окон и дверей Теплотехнический расчет окон и дверей

Исходные данные

Нормируемый температурный перепад

Коэффициент n=1

Порядок расчета

1.Требуемое термическое сопротивление окон, балконных дверей определяется в зависимости от ГСОП. Для условий Владивостока.

При ГСОП=4000

При ГСОП=6000

Интерполируя по расчетному значению градусосуток отопительного периода  получаем получаем

должно быть больше должно быть больше

2.Требуемое сопротивление теплопередачи соответствует для жилых помещений двухкамерный стеклопакет в одинарном переплёте из стекла с мягким селективным заполнением в деревянных или ПВХ переплётах

3.Коэффициент теплопередачи окна

4.Требуемое сопротивление теплопередаче дверей и ворот должна быть не менее 0.6

стен зданий и сооружений

5.Коэффициент теплопередачи наружной двери составит

Расчет теплоустойчивости наружных ограждений. Расчет теплоустойчивости наружных ограждений.

1.Определяем допустимую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности наружной стены по зависимости.

2. Находим расчетную температуру колебаний температуры наружного воздуха

3.Определяем коэффициент теплоусвоения наружной поверхности Y отдельных слоев наружной стены в зависимости от тепловой инерции D:

-для первого слоя  т.е т.е  , тогда значение Y определяем расчетом для каждого слоя: , тогда значение Y определяем расчетом для каждого слоя:

-для первого слоя:

-для второго слоя:

-для слоя утеплителя:

- для третьего слоя:

4. Определяем коэффициент затухания расчетной амплитуды колебания наружного воздуха 4. Определяем коэффициент затухания расчетной амплитуды колебания наружного воздуха  в толще ограждения в толще ограждения

5.Находим фактическую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждения.

Следовательно, конструкция стены отвечает требованиям теплоустойчивости, так как

(0.117<2.4) (0.117<2.4)

Проверка возможности конденсации влаги на внутренней поверхности стены, угла. Проверка возможности конденсации влаги на внутренней поверхности стены, угла.

1. Исходные данные

2. Теплотехнические характеристики материалов и значения расчетных коэффициентов в зависимостях:

Порядок расчета:

1. Определяем температуру внутренней поверхности  на глади наружной стены. на глади наружной стены.

2. Находим действительную упругость водяных паров

Что соответствует максимальной упругости водяного пара Ев при температуре точки росы  . .

С достаточной точностью в инженерных расчетах температуру точки росы можно найти по эмпирической зависимости или J-d диаграмме.

3. Определяем температуру внутренней поверхности угла

Следовательно, конденсация влаги на внутренней поверхности стены и в углу отсутствует, т.к Следовательно, конденсация влаги на внутренней поверхности стены и в углу отсутствует, т.к  . .

Проверка наружной стены на конденсацию влаги в толще. Проверка наружной стены на конденсацию влаги в толще.

1. Наружная стена:

2. Район застройки- Владивосток. Зона влажности- влажная. Условия эксплуатации- Б.

3. Теплотехнические характеристики материалов и значения расчетных коэффициентов.

Порядок расчета:

1. В принятом масштабе по оси абсцисс откладываем последовательно толщины отдельных слоев стены. По оси ординат максимальную упругость водяных паров Е, Па и действительную упругость водяных паров е,Па (см. приложение )

2. Строим граф распределения температур в толще стены, определяя температуру на границах каждого слоя при средней наружной температуре самого холодного месяца  =-23 =-23 самого холодного месяца. самого холодного месяца.

По значениям  , , ,строим график изменения ,строим график изменения  , ,

3. Определяем максимальную упругость водяных паров на границе слоев Е по известным температурам и откладываем на графике. 3. Определяем максимальную упругость водяных паров на границе слоев Е по известным температурам и откладываем на графике.

При

При

При При

При

При

При

При

При

При

При

При

При

При

4. Определяем общее сопротивление паропроницанию всей стены

5. Находим действительную упругость водяных паров в помещении  и в наружном воздухе и в наружном воздухе

6. Находим действительное значение упругости водяных паров е на границах отдельных слоев.

7.Результаты найденных значений наносим на график и строим линию изменения действительной упругости водяных паров.

8. Как видно из построенного графика прямая линия изменения действительной упругости пересекаются с кривой изменения максимальной упругости, это свидетельствует о наличии конденсации влаги в толще наружной стены.

9. Для нахождения толщины зоны конденсации проводим касательные из точек ев.п и ен.п к линии максимальной упругости, точки С и D, причем в данном случаи они совпадают.

10. Определим количество влаги, которое будет конденсироваться в стене. Для этого найдем количество водяного пара, проходящего через внутреннюю сухую сторону G1 что и будет количеством влаги, конденсирующейся в стене:

За отопительный период z=198 суток количество влаги составит: За отопительный период z=198 суток количество влаги составит:

Определение сопротивления воздухопроницанию наружной стены, окна, балконной двери.

H=15,2 м. высота этажа 2,9 м

Определяем разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях стены ΔP по зависимости:

, ,

где  , ,

Находим требуемое сопротивление воздухопроницанию наружной стены по формуле:

Определяем общее сопротивление воздухопроницанию наружной стены Rн по зависимости:

Таким образом, наружная стена отвечает требованиям воздухопроницаемости, так как  , т.е. 440 > 57.2 , т.е. 440 > 57.2

Определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей Определяем требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей  по формуле: по формуле:

, ,

Влияние инфильтрации воздуха на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи Влияние инфильтрации воздуха на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи

tн= tн=

Определяем количество воздуха, проникающего через наружную стену Gн по уравнению:

Находим температуру внутренней поверхности стены при инфильтрации по зависимости:

, ,

где Rxi – термическое сопротивление теплопередаче наружной стены, начиная от наружного воздуха до данного сечения в толще ограждения,

В нашем случае

Находим температуру внутренней поверхности стены  при отсутствии инфильтрации по зависимости: при отсутствии инфильтрации по зависимости:

Коэффициент теплопередачи наружной стены при отсутствии инфильтрации

Как видно, что температура внутренней поверхности при наличии инфильтрации  ниже, чем без инфильтрации ниже, чем без инфильтрации  на 0,16 на 0,16  . .

Определяем коэффициент теплопередачи наружной стены с учетом инфильтрации Ки

Таким образом, коэффициент теплопередачи с учетом инфильтрации  больше соответствующего без инфильтрации больше соответствующего без инфильтрации  , т.е. 0.35 , т.е. 0.35 0.32. 0.32.

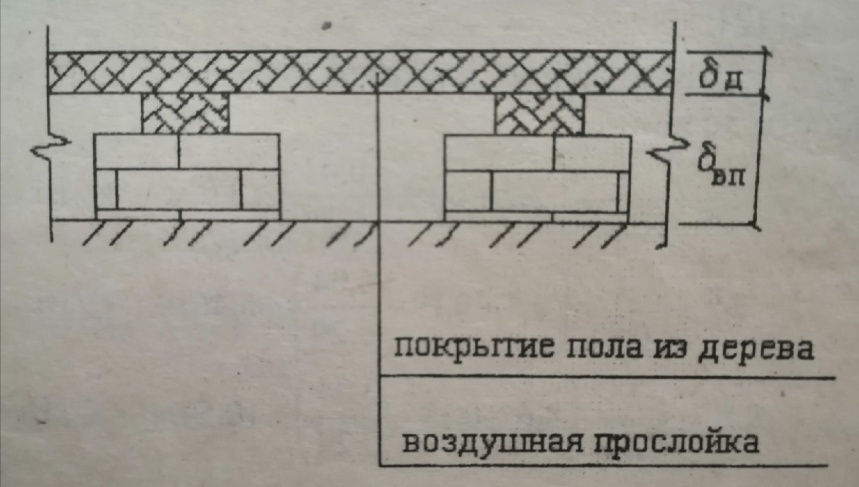

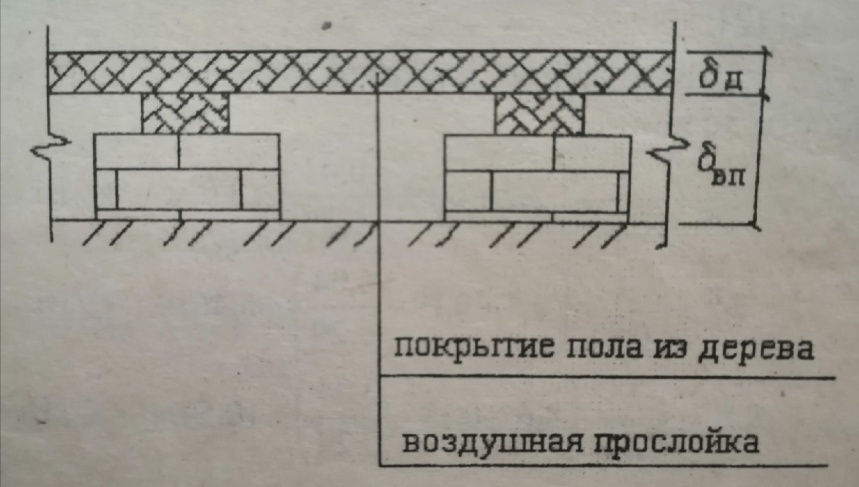

Теплотехнический расчет пола первого этажа (над подвалом) Теплотехнический расчет пола первого этажа (над подвалом)

Исходные данные

1. Доска сосновая (

2. Воздушная прослойка

Район строительства – Владивосток.

Влажностной режим – нормальный.

Зона влажности влажная.

Условия эксплуатации – Б.

Порядок расчета

1.Определяем термическое сопротивление теплопередаче  в соответствии с уравнением по зонам : в соответствии с уравнением по зонам :

I Зона

II Зона

III Зона

IV Зона  , где , где

, , , , , , – значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов, шириной до 2 м, начиная от внутренней поверхности наружной стены во внутрь здания, – значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов, шириной до 2 м, начиная от внутренней поверхности наружной стены во внутрь здания,  , соответственно равные 2.2; 4.3; 8.6; 14.2. , соответственно равные 2.2; 4.3; 8.6; 14.2.

– сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев : – сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев :

– термическое сопротивление воздушной прослойки. – термическое сопротивление воздушной прослойки.

- соответственно толщина и коэффициент теплопроводности доски. - соответственно толщина и коэффициент теплопроводности доски.

2.Определяем коэффициент теплопередачи  отдельных зон : отдельных зон :

Аналогично могут быть найдены термические сопротивления и коэффициенты теплопередачи отдельных зон полов расположенных непосредственно на группе

I Зона

II Зона

III Зона

IV Зона  , где , где

, , , , , , – значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов, – значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов,

– сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев. – сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев.

Проверка необходимости устройства пароизоляционного слоя Проверка необходимости устройства пароизоляционного слоя

Требуемое сопротивление паропроницанию слоев стены до плоскости возможной конденсации должно быть не меньше его значения по формулам:

ев – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности воздуха

ен – средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период

Е – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период

Rпн – сопротивление паропроницанию, м2*ч*Па/мг, слоев стены, расположенных между наружной и внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации

z0 – продолжительность, сут. периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха

Е0 – средняя упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за период z0

– плотность, кг/м3, материала увлажняемого слоя – плотность, кг/м3, материала увлажняемого слоя

– толщина, м, увлажняемого слоя – толщина, м, увлажняемого слоя

– предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0 – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0

– определяется по зависимости: – определяется по зависимости:

ено – средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами

Температура в плоскости возможной конденсации, соответствующая средне сезонным температурам наружного воздуха, определяется по формуле:

где R0 = 3,15 м2*0С/Вт, сопротивление теплопередаче наружной стены

где Rов и Rкв – сопротивление теплопередаче и термическое сопротивление части наружной стены, расположенной между внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации.

Значение среднемесячных температур и давление водяных паров наружного воздуха для Владивостока:

месяц

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

tн,0С

|

-12.6

|

-9.1

|

-2.1

|

4.8

|

9.7

|

13.2

|

17.5

|

19.6

|

15.7

|

8.7

|

-1

|

-9.3

|

ен,Па

|

1.6

|

2

|

3.5

|

5.9

|

9.2

|

13.8

|

19

|

21

|

14.8

|

8.7

|

4.2

|

2.2

|

Z0=150 суток

Продолжительность сезонов и среднемесячная температура наружного воздуха

Зима (январь, февраль, декабрь)

z1 = 3 мес. tн1 = (-12.6-9.1-9.3)/3 = -10.3

Весна-осень (март, апрель, октябрь, ноябрь)

z2 = 4 мес. tн2 = (-2.1+4.8+8.7-1.0)/4= 2.6

Лето ( май, июнь, июль, август, сентябрь)

z3 = 5 мес. tн3 = (9.7+13.2+17.2+19.6+15.7)/5 = 15.1

Тогда

Среднемесячным температурам  соответствует максимальная упругость: соответствует максимальная упругость:

Е1=271 Па, Е2=413 Па, Е3=1733 Па

Следовательно, Е – упругость водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период составит:

при известных ев = 1243 Па и ен = 880 Па, требуемое сопротивление паропроницанию не рассчитывается, т.к. отсутствует зона конденсации

Что меньше фактического  , а следовательно, дополнительная пароизоляция не требуется. , а следовательно, дополнительная пароизоляция не требуется.

Упругость водяного пара за период z0:

ено = (160+200+350+420+220)/5 = 270 Па

Средняя температура воздуха за тот же период:

tно = (-12.6-9.1-2.1-1-9.3)/5 = -6.82 0С

Тогда

Этой температуре соответствует Е0 = 365 Па

Тогда

что намного больше  , т.е. устройство пароизоляции между несущим слоем кирпичной кладки и утеплителем требуется. , т.е. устройство пароизоляции между несущим слоем кирпичной кладки и утеплителем требуется.

Литература Литература

1.СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 23-01-99* (С ИЗМЕНЕНИЕМ N 2)

2. СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 23-02-2003

3. СП 23.101.2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СП 23-101-2000

4. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Я.Н.КАНЯ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЗДАНИЙ» 2005 |

|

|

Скачать 0.81 Mb.

Скачать 0.81 Mb.

соответствует максимальная упругость:

соответствует максимальная упругость:

, а следовательно, дополнительная пароизоляция не требуется.

, а следовательно, дополнительная пароизоляция не требуется.

, т.е. устройство пароизоляции между несущим слоем кирпичной кладки и утеплителем требуется.

, т.е. устройство пароизоляции между несущим слоем кирпичной кладки и утеплителем требуется.

Литература

Литература

получаем

получаем

,а следовательно ,расчетный коэффициента теплопередачи наружной стены составит

,а следовательно ,расчетный коэффициента теплопередачи наружной стены составит

с 5 пустотами диаметром 150 мм и толщиной

с 5 пустотами диаметром 150 мм и толщиной  =250 мм

=250 мм

с коэффициентом теплопроводности

с коэффициентом теплопроводности  и воздушная прослойка толщиной

и воздушная прослойка толщиной  с термическим сопротивлением

с термическим сопротивлением

с коэффициентом теплопроводности

с коэффициентом теплопроводности

Следовательно, термическое сопротивление плиты II тепловому потоку будет

Следовательно, термическое сопротивление плиты II тепловому потоку будет

площадь слоёв в сечении I-I, равна;

площадь слоёв в сечении I-I, равна;

площадь слоёв в сечении II-II, равна;

площадь слоёв в сечении II-II, равна;

м с

м с

площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

площадь воздушных прослоек в сечении 2-2

термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении 2-2

термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении 2-2

м, равное

м, равное

с

с , будет

, будет

и

и

, т.е. 4.95 > 4.15, то конструкция удовлетворяет требованиям

, т.е. 4.95 > 4.15, то конструкция удовлетворяет требованиям

должно быть больше

должно быть больше

т.е

т.е  , тогда значение Y определяем расчетом для каждого слоя:

, тогда значение Y определяем расчетом для каждого слоя:

4. Определяем коэффициент затухания расчетной амплитуды колебания наружного воздуха

4. Определяем коэффициент затухания расчетной амплитуды колебания наружного воздуха  в толще ограждения

в толще ограждения

(0.117<2.4)

(0.117<2.4)

на глади наружной стены.

на глади наружной стены.

.

.

Следовательно, конденсация влаги на внутренней поверхности стены и в углу отсутствует, т.к

Следовательно, конденсация влаги на внутренней поверхности стены и в углу отсутствует, т.к  .

.

=-23

=-23

,

, 3. Определяем максимальную упругость водяных паров на границе слоев Е по известным температурам и откладываем на графике.

3. Определяем максимальную упругость водяных паров на границе слоев Е по известным температурам и откладываем на графике.

При

При

и в наружном воздухе

и в наружном воздухе

,

,  ,

,

, т.е. 440 > 57.2

, т.е. 440 > 57.2

по формуле:

по формуле:

,

,

tн=

tн=

,

,

при отсутствии инфильтрации по зависимости:

при отсутствии инфильтрации по зависимости:

ниже, чем без инфильтрации

ниже, чем без инфильтрации  на 0,16

на 0,16  .

.

больше соответствующего без инфильтрации

больше соответствующего без инфильтрации  , т.е. 0.35

, т.е. 0.35 0.32.

0.32.

в соответствии с уравнением по зонам :

в соответствии с уравнением по зонам :

, где

, где ,

, ,

, ,

, – значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов, шириной до 2 м, начиная от внутренней поверхности наружной стены во внутрь здания,

– значения термических сопротивлений теплопередаче отдельных зон неутепленных полов, шириной до 2 м, начиная от внутренней поверхности наружной стены во внутрь здания,  , соответственно равные 2.2; 4.3; 8.6; 14.2.

, соответственно равные 2.2; 4.3; 8.6; 14.2. – сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев :

– сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев :

– термическое сопротивление воздушной прослойки.

– термическое сопротивление воздушной прослойки. - соответственно толщина и коэффициент теплопроводности доски.

- соответственно толщина и коэффициент теплопроводности доски.

отдельных зон :

отдельных зон :

, где

, где – сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев.

– сумма значений термических сопротивлений теплопередаче утепляемых слоев.

– плотность, кг/м3, материала увлажняемого слоя

– плотность, кг/м3, материала увлажняемого слоя – толщина, м, увлажняемого слоя

– толщина, м, увлажняемого слоя – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0

– предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0 – определяется по зависимости:

– определяется по зависимости: