Разработка месторождений нефти. Разработка.Марченко. Курсовой проект по дисциплине Разработка нефтяных месторождений

Скачать 2.61 Mb. Скачать 2.61 Mb.

|

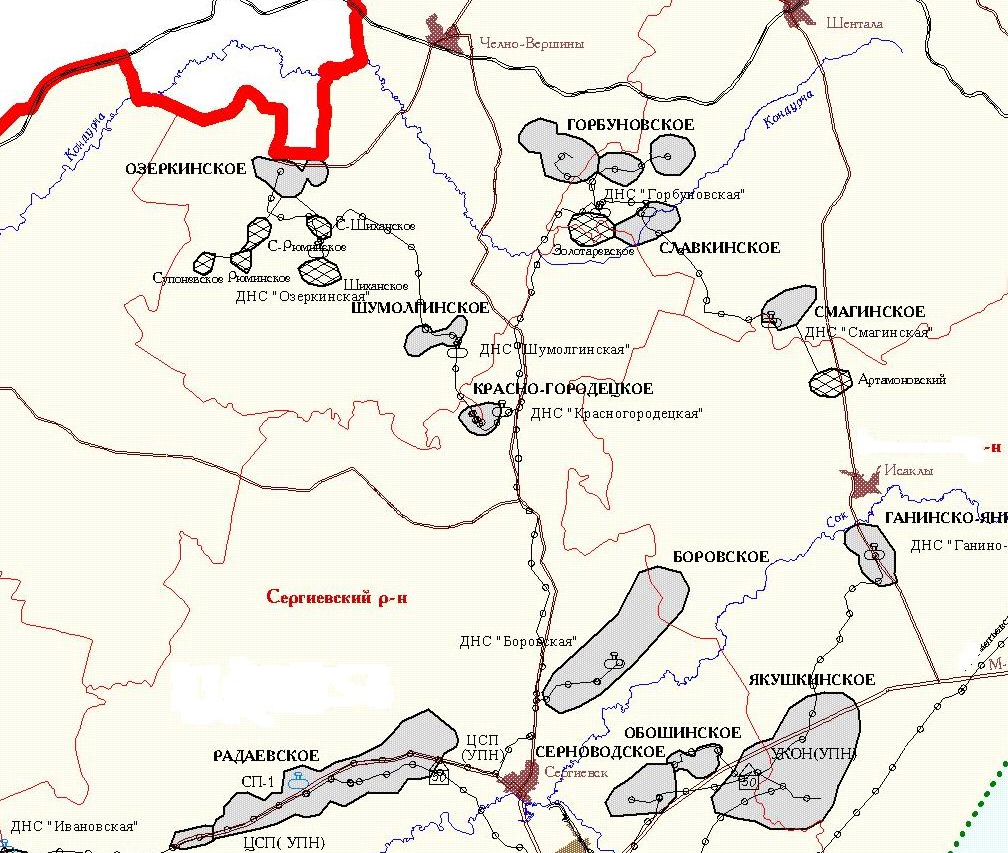

Нефтетехнологический факультет Кафедра: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине «Разработка нефтяных месторождений» на тему: «Анализ разработки пласта Б2 Красногородецкого месторождения» ВЫПОЛНИЛ Студент 251м Марченко Антон Анатольевич ПРОВЕРИЛ Руководитель курсового проекта Сопронюк Нина Борисовна Допуск к защите _____________________ (дата) _________________ (оценка и роспись руководителя) Самара 2022 СОДЕРЖАНИЕ Реферат Введение……………………………………………………………………..6 1. Геологическая часть…………………………………………………8 1.1. Общие сведения о месторождении………………………………….8 1.2. Орогидрография………………………………………………………10 1.3. Стратиграфия………………………………………………………….10 1.4. Тектоника……………………………………………………………...21 1.5. Нефтегазоводоносность……………………………………………...25 1.6. Коллекторские свойства пласта…………………………………….29 1.7. Физико-химические свойства нефти, газа, воды………………….30 1.8. Подсчет запасов нефти и газа………………………………………37 ВЫВОДЫ…………………………………………………………………..40 2. Технологическая часть…………………………………………41 2.1. Основные решения проектных документов………………….41 2.2. Анализ разработки пласта с начала эксплуатации…………..42 2.2.1.Анализ обводненности залежи в первой стадии разработки…………………………………………………………………48 2.2.2.Анализ применения геолого-технических мероприятий (ГТМ)……………………………………………………………………….48 2.3. Характеристика системы воздействия на пласт……………53 2.3.1. Анализ изменения энергетического состояния залежи……………………………………………………………………...54 2.4. Анализ текущего состояния разработки месторождения на дату анализа…………………………………………………………..56 2.4.1. Характеристика фонда скважин……………………………..56 2.4.2. Анализ отборов нефти и жидкости и дебитов скважин…….58 2.4.3. Анализ обводнения залежи…………………………………..59 2.5. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки…………………………………………………………………..60 2.6. Определение эффективности разработки нефтяных залежей расчетными методами……………………………………………………..64 Анализ степени выработки и подсчета коэффициента нефтеотдачи с помощью карты остаточных толщин……………………64 2.7. Оценка эффективности разработки анализируемого пласта и рекомендации для его дальнейшей разработки…………………………68 2.8. Краткое описание рекомендуемых для внедрения геолого-технических мероприятий………………………………………………..69 ВЫВОДЫ…………………………………………………………………..70 ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………71 РЕФЕРАТ ПЛАСТ, СКВАЖИНА, НЕФТЕОТДАЧА, ЗАЛЕЖЬ, ОБВОДНЕННОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТЬ В настоящей работе рассмотрен геолого-промысловый материал, проведен расчет балансовых, извлекаемых, остаточных запасов нефти и газа. Рассмотрены основные решения проектных документов, анализ разработки пласта с начала эксплуатации и на текущую дату, изменение энергетического состояния залежи. Выполнен расчет балансовых, извлекаемых и остаточных запасов нефти и газа по месторождению (пласту) на 01.01.2012 года для анализа охвата разработки залежи. Так же выполнен расчет остаточных нефтенасыщенных толщин для оценки коэффициента нефтеотдачи, определения зон концентрации остаточных запасов нефти. Произведено сопоставление проектных и фактических показателей разработки. На основе анализа дана оценка эффективности разработки данной залежи и разработаны рекомендации по улучшению ее разработки. Приведены теоретические основы рекомендуемых мероприятий. Введение Анализ разработки нефтяного месторождения служит базой для проектирования разработки и является неотъемлемой частью контроля за разработкой месторождений на поздних стадиях. Основной целью геолого-промыслового анализа разработки нефтяного месторождения является оценка эффективности разработки, которая проводится путем изучения технологических показателей разработки. Улучшить технологические показатели можно путем изменения существующей системы разработки или ее усовершенствования при регулировании процесса эксплуатации месторождения. В большей степени технологические показатели зависят от геолого-физической характеристики нефтяной залежи, причем определяющим является, размер, форма нефтяной залежи ее неоднородность, а также коллекторские и физико-химические свойства нефти. Одной из важных задач, возникающих при анализе разработки в поздней стадии разработки, является выявление характера распределения оставшихся запасов нефти в пределах начального нефтесодержащего объема залежи. Совершенствование систем разработки должно идти по пути повышения охвата пласта воздействием, ликвидации зон и участков, где слабо распространяется влияние нагнетания. Поскольку основным способом разработки нефтяных месторождений является заводнение пластов, вполне закономерно, что в первую очередь необходимо применять гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи - это усиление систем заводнения, применения способов регулирования ( циклическая закачка и изменение направления фильтрационных потоков ИНФП и т.д) Кроме того, в условиях прогрессирующего обводнения нефтяных залежей на поздних стадиях разработки и опережающей выработки наиболее продуктивных пластов для достижения коэффициента нефтеотдачи КИН, необходимо широко внедрять методы увеличения нефтеотдачи пластов - массового применения геолого-технических мероприятий (ГТМ). 1. Геологическая часть. 1.1. Общие сведения о месторождении. В административном отношении Красногородецкое месторождение расположено на территории Сергиевского и Челно-Вершинского районов Самарской области, в 115 км к северо-востоку от областного центра – г. Самара. Ближайшая железнодорожная станция Челно-Вершины расположена в 25 км к северу от месторождения. Близлежащие населенные пункты: сс. Дмитриевка, Покровка, Липовка, Красный Городок и другие, связаны между собой автомобильными дорогами местного значения. Непосредственно через площадь месторождения проходит асфальтированная автодорога Самара-Сергиевск-Челно-Вершины. В административно-хозяйственном отношении район в основном сельскохозяйственный. Лицензия на право пользования недрами СМР 00187НЭ выдана ОАО “Самаранефтегаз” 25.10.1995 г. Дата окончания действия лицензии – 25.10.2015 г. Изучаемое месторождение расположено в окружении давно разрабатываемых месторождений: с севера – Шумолгинское, с северо-запада – Озеркинское, с юга – Радаевское и Боровское, с востока – Смагинское. Район месторождения промыслово обустроен с необходимым комплексом закрытых нефтесборных и очистных сооружений и поддерживается в хорошем экологическом состоянии. На месторождении расположена электроподстанция 110/35/6-10 кВ. Нефть поступает на нефтесборный пункт, расположенный непосредственно на Красногородецком месторождении, и далее в нефтепровод “Дружба”, который расположен в 36 км к юго-востоку от месторождения. Район относится к лесостепной зоне, занят в основном пахотными землями, на востоке территории леса лиственных пород образуют крупные массивы. Абсолютные отметки рельефа колеблются в пределах от +70 до +250 м. Климат района континентальный, с жарким летом и холодной зимой; среднегодовая температура составляет +3,9 ºС. Среднемесячная температура января достигает -13,1ºС, в июле она составляет +20,2ºС. Среднегодовое количество осадков равно 460 мм. Продолжительность зимнего периода со снеговым покровом 139 дней. Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1.1. Обзорная схема работ Красногородецкого месторождения  Рис. 1.1. 1.2. Орогидрография Площадь месторождения приурочена к водоразделу рек Липовка и Кондурча. В непосредственной близости от месторождения протекает река Кильна. В зоне активного водообмена отмечено наличие воды в четвертичных отложениях, в отложениях татарского и казанского ярусов, калиновской свиты верхней перми. Водоносные горизонты нижнепермских отложений, среднего и верхнего карбона на месторождении отдельно выделить невозможно из-за отсутствия четко выраженных водоупоров. Водоносный горизонты в нижнечетвертичных делювиальных отложениях имеет очень малую площадь распространения и к промышленному применению не пригоден. Водоносные горизонты в отложениях татарского яруса имеют более широкое распространение. Водоносными являются трещиноватые песчаники и алевролиты, содержащие прослои известняков, мергелей, глин. Мощность водоносных пород изменяется от 2 до 33,5 м. Удельный дебит скважин колеблется в пределах 0,1 - 3 л/сек. Пресные подземные воды нижнетатарского водоносного комплекса служат местному населению в качестве основного источника водоснабжения. В верхнеказанских отложениях водовмещающими породами являются трещиноватые доломиты, известняки, песчаники. При опробовании переходной толщи был получен дебит воды 10 - 12 м3/час. 1.3. Стратиграфия В основу стратиграфического расчленения разреза Красногородецкого месторождения положено «Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы», проходившего в Ленинграде (ВСЕГЕИ) в 1988 году. По данным геологических исследований, проведенных в процессе структурного, разведочного и эксплуатационного бурения, разрез представлен породами кристаллического фундамента, отложениями девонского, каменноугольного, пермского и четвертичного возрастов. Ниже приводится описание разреза и особенности геологического строения пластов Красногородецкого месторождения. Породы кристаллического фундамента вскрыты тремя скважинами на максимальную глубину 23 м и представлены пестроцветными амфибол-пироксен-плагиоклазовыми гнейсами со следами поздней биотинизации. Палеозойская группа (PZ) Палеозойская группа представлена девонской, каменноугольной и пермской системами. Девонская система (D) Девонская система представлена живетским ярусом среднего отдела, франским и фаменским ярусами верхнего отдела. Живетский ярус (D2zv) сложен алевролитами с прослоями глин темно- и зеленовато-серых, неяснослоистых, плотных, и плотных известняков. Толщина яруса составляет 0 - 15 м. Франский ярус (D3f) представлен нижним, средним и верхним подъярусами. Толщина яруса 285 - 317 м. Пашийский горизонт сложен переслаиванием песчаников белых и светло-серых, кварцевых, мелкозернистых, средней крепости, слабопористых, водонасыщенных; алевролитов серых, слоистых, плотных, крепких, глинистых, слюдистых, участками песчанистых; глин зеленовато-серых, слоистых, алевритистых. Толщина 45 - 54 м. Тиманский горизонт представлен терригенно-карбонатными породами - глинами, песчаниками, алевролитами, известняками. Глины темно- и зеленовато-серые, оскольчатые, сланцеватые, плотные, слюдистые. Песчаники серые, кварцевые, мелкозернистые, местами уплотненные, участками пропитанные густой вязкой нефтью, местами водонасыщенные. Алевролиты зеленовато- и буровато-серые, плотные, глинистые, песчанистые. Известняки темно-серые, микрокристаллические, плотные, крепкие, с тонкими прослоями глин. Толщина 48 - 55 м. Пласт Дк, выделяемый в толще песчаника, не содержит промышленных запасов нефти. Саргаевский горизонт сложен глинами и известняками. Глины темно-серые, сланцеватые, оскольчатые, плотные, известковистые. Известняки темно-серые, микрокристаллические, плотные, пиритизированные. Толщина 19 - 20 м. Доманиковый горизонт и верхнефранский подъярус верхнего девона представлены преимущественно известняками серыми и темно-серыми, мелкокристаллическими и пелитоморфными, плотными, крепкими, участками трещиноватыми, прослоями глинистыми, пористыми. Толщина доманикового горизонта 25 - 28 м, верхнефранского подъяруса 148 - 160 м. Фаменский ярус (D3fm) сложен известняками светло-серым, органогенно-обломочными, кавернозными, трещиноватыми, с включением кальцитов и ангидритов, с отпечатками фауны брахиопод, с прослоями глин; доломитами белыми, светло- и коричневато-серыми, мелкокристаллическими, плотными, крепкими. Толщина яруса составляет 348 - 415 м. Каменноугольная система (С) Каменноугольная система представлена турнейским, визейским и серпуховским ярусами нижнего отдела, башкирским и московским ярусами среднего отдела, а также верхним отделом. Турнейский ярус (C1t) сложен известняками от светло-серых до серых, скрытокристаллическими и кристаллическими, плотными, средней крепости, ангидритизированными, водонасыщенными и известняками буровато-серыми, кристаллическими, пористыми, кавернозными, трещиноватыми, участками нефтенасыщенными. Толщина яруса 53 - 71 м. В кровле турнейского яруса выделен пласт B1, содержащий промышленную залежь нефти. Визейский ярус (C1v) с перерывом ложится на поверхность турнейских известняков. Ярус представлен средним и верхним подъярусами. Толщина 228 - 247 м. Бобриковский горизонт выполнен комплексом терригенных пород - глинами, песчаниками, алевролитами и сланцем. Глины от темно-серых до черных, комковатые и плотные, плитчатые, тонкослоистые, слюдистые, участками алевритистые, известковистые, углистые, с растительными остатками. Песчаники светло-серые, кварцевые, мелкозернистые, плотные, крепкие, участками пористые, загипсованные, местами пиритизированные, с включениями растительных остатков, водонасыщенные; серые и буровато-серые, кварцевые, мелкозернистые, участками рыхлые, с известковистыми включениями, нефтенасыщенные. Алевролиты от темно-серых до черных, тонкослоистые, средне- и толстоплитчатые, плотные, глинистые, местами с запахом сероводорода. Сланец черный, углистый, среднеплитчатый, плотный, легкий, слюдистый. Толщина горизонта 16 - 27 м. К верхней части бобриковского горизонта приурочен промышленно нефтеносный пласт Б2. Тульский горизонт представлен глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, плотными, слоями известковистыми, песчанистыми, слюдистыми, пиритизированными. Алевролиты серые и темно-серые, глинистые. Известняки от светло-серых и желтых до темно-серых, кристаллические, плотные, крепкие, трещиноватые, участками глинистые, сильно песчанистые, неравномерно пиритизированные, с включением линз ангидрита. Толщина тульского горизонта 16 - 18 м. В подошве горизонта выделяется региональный репер «плита» - пачка известняка темно-серого, микрокристаллического, плотного, крепкого, участками черного, глинистого, местами окремнелого, с остатками фауны брахиопод. Окский надгоризонт верхнего подъяруса сложен известняками от светло-серых и желтых до темно-серых, кристаллическими, плотными, крепкими, участками кавернозными, трещиноватыми, прослоями ангидритизированными. Толщина 196 - 202 м. Серпуховский ярус (C1sp) представлен доломитами серыми, мелкокристаллическими, глинистыми, с прослоями известняка доломитизированного, плотного, крепкого. Толщина яруса 80 - 91 м. Башкирский ярус (C2b) сложен карбонатными породами, представленными известняками светло- и буровато-серыми, кристаллическими, органогенными и органогенно-обломочными, плотными, средней крепости, трещиноватыми, участками водо- и нефтенасыщенными. Толщина яруса 35 - 38 м. В толще отложений башкирского яруса выделяется пласт А4, который является здесь нефтеносным. Московский ярус (C2m) представлен в объеме четырех горизонтов: верейского, каширского, подольского и мячковского. Толщина яруса 327 - 354 м. Верейский горизонт сложен терригенно-карбонатными породами - глинами, алевролитами, известняками и доломитами. Глины темно- и зеленовато-серые, участками пестроцветные, плотные, оскольчатые, алевритистые, слюдистые, известковистые, с обуглившимися растительными остатками. Алевролиты буровато-серые, песчано-глинистые, слабо нефтенасыщенные. Известняки от сероых до бурых, кристаллические, плотные, крепкие, глинистые, местами кавернозные, трещиноватые, с остатками фауны брахиопод, участками слабонефтенасыщенные. Встречаются известняки органогенные, мелкокавернозные, неравномерно слабонефтенасыщенные. Доломиты серые, микрокристаллические, микропористые, глинистые, встречаются в виде прослоев в толще известняка. Толщина верейского горизонта составляет 45 - 50 м. Пласт А3 выделяется в толще плотных карбонатов в виде линз толщиной от 0,6 до 4 м, имеющих локальное распространение, и не содержит промышленных запасов нефти. Каширский горизонт представлен в основном известняками с прослоями доломитов. Известняки от светло- до буровато-серых, кристаллические и микрокристаллические, участками пелитоморфные, плотные, средней крепости, прослоями глинистые, трещиноватые, слабопористые, с остатками фауны брахиопод, участками нефтенасыщенные. Описаны известняки серые, органогенные, пористые, ангидритизированные, водонасыщенные. Доломиты серые, микрокристаллические, плотные, глинистые, трещиноватые. Ангидриты голубовато-серые, скрытокристаллические и глины зеленовато-серые встречаются в виде тонких прослоев. Толщина составляет 50 - 62 м. В подошве каширских отложений выделен нефтенасыщенный пласт А0. Подольский и мячковский горизонты сложены в основном известняками белыми, темно- и светло-серыми, кристаллическими и органогенными с прослоями ангидритов голубовато-серых, плотных и доломитов светло-серых, пелитоморфных. Толщина подольского горизонта 132 - 137 м, мячковского горизонта 100 - 105 м. Нерасчлененные ввиду литологической однородности верхнекаменноугольные породы представлены, в основном, доломитами с редкими прослоями известняков, линзами и включениями гипса и ангидритов. Доломиты темно- и желто-серые, микрокристаллические, прослоями органогенно-обломочные и пелитоморфные, участками известковистые, плотные и пористые, различной крепости, окремнелые, загипсованные, с пустотами от фузулинид и фауной кораллов, иногда трещиноватые. Встречается также доломиты светло-серые, с линзами ангидритов и кремня. Известняки серые и желто-серые, иногда белые, микрокристаллические и пелитоморфные, реже органогенно-обломочные, доломитовые, плотные и пористые, участками загипсованные, частью трещиноватые. Гипс серый, участками белый, волокнистый, кристаллический пронизывает породу в виде мельчайших кристаллов, придающих породе шелковистый блеск. Ангидриты голубовато-серые, скрытокристаллические, плотные. Толщина отложений 253 - 261 м. Пермская система (Р) Пермская система представлена ассельским, сакмарским и артинским ярусами нижнего отдела, уфимским, казанским и татарским ярусами верхнего отдела. Породы кунгурского яруса на данной территории отсутствуют. Ассельский ярус (P1as) сложен в основном доломитами с редкими прослоями известняков, гипса и ангидритов. Доломиты серые и желтовато-серые, микрокристаллические, участками пелитоморфные, афанитовые и органогенно-обломочные, плотные, участками пористые и кавернозные, неравномерно загипсованные, местами окремнелые, с линзами и тонкими прослоями кремня и ангидритов, прожилками гипса и глинистого материала. Известняки серые и желтовато-серые, пелитоморфные, микро- и скрытокристаллические, органогенно-обломочные, часто перекристаллизованные, плотные, крепкие, участками пористые, трещиноватые. Толщина яруса составляет 56 - 62 м. Сакмарский и артинский ярусы (P1s+P1ar) представлены ангидритами и доломитами. Ангидриты голубовато-серые, скрытокристаллические, массивные, иногда плитчатые, плотные, местами трещиноватые, с прожилками и мелкими скоплениями гипса и примесью доломитового материала, встречаются вкрапления пирита. Доломиты серые и желтовато-серые, микрокристаллические, прослоями пелитоморфные, плотные и неравномерно пористые, кавернозные, участками загипсованные, трещиноватые, с прожилками гипса и песчано-глинистого материала. Встречаются прослои доломита окремнелого, а также линзы и прослои кремня, вкрапления пирита. Толщина 43 - 71 м. Уфимский ярус (P2u) сложен терригенно-карбонатными породами - алевролитами, песчаниками, реже глиной, доломитами, известняками, мергелями. Алевролиты зеленовато-серые, мелкозернистые, плотные, песчанистые, известковистые, слюдистые, глинистые. Песчаники буро- и зеленовато-серые, полимиктовые, разнозернистые, алевритистые, известковистые, глинистые, слюдистые, местами битуминозные, карбонатные, с прожилками гипса, встречаются обуглившиеся растительные остатки, кристаллы и стяжения пирита. Глины серые и зеленовато-серые, жирные, алевритистые, известковистые, участками песчанистые. Доломиты от желто-серых до бурых, пелитоморфные и микрокристаллические, пористые, алевритистые, неравномерно загипсованные, глинистые, битуминозные, прослоями пропитаны густой нефтью, с линзами гипса и ангидритов. Известняки различных оттенков серого цвета, пелитоморфные и микрокристаллические, неравномерно пористые, глинистые, трещиноватые, битуминозные. Мергели серые и зеленовато-серые, глинистые, местами алевритистые, доломитовые и известковистые, с включениями гипса. Гипс белый и серый, крупно- и скрытокристаллический присутствует в породах яруса в виде гнезд, прожилок, включений, линз и прослоев. Толщина уфимского яруса 2 - 15 м. Казанский ярус (P2kz) состоит из калиновской свиты нижнего подъяруса и гидрохимической, сосновской и сокской свит верхнего подъяруса. Толщина яруса 197 - 262 м. Калиновская свита выполнена преимущественно мергелями с прослоями глин и единичными прослоями доломитов. Мергели серые и темно-серые, доломитовые, глинистые, известковистые, участками алевритистые, иногда песчанистые, неравномерно загипсованные, с обуглившимися растительными остатками и раковинами брахиопод, стяжениями пирита, включениями гипса. Доломиты серые и темно-серые, пелитоморфные, прослоями микрокристаллические, участками известковистые, глинистые, иногда слоистые, местами битуминозные, неравномерно пропитанные нефтью, с включениями и тонкими прослоями гипса белого, мелкокристаллического, кристаллов кальцита и вкраплениями пирита. Глины серые и темно-серые, известковистые, жирные, слоистые, с включениями кристаллов пирита, с многочисленными раковинами лингул. Толщина калиновской свиты 41 - 68 м. Гидрохимическая свита отличается разнообразием литологического состава и сложена песчаниками, алевролитами, глинами, доломитами, мергелями, гипсом с редкими прослоями ангидритов. Песчаники темно- и зеленовато-серые, полимиктовые, разнозернистые, неравномерно загипсованные, известковистые. Алевролиты светло- и зеленовато-серые, глинистый, доломитовые, неравномерно загипсованные. Доломиты серые, пелитоморфные, плотные, алевритистые, глинистые, неравномерно загипсованные, иногда с обилием растительных остатков. Мергели серые и зеленовато-серые, плотные, тонкослоистые, глинистые, известковистые, с многочисленными растительными остатками. Глины зеленовато-серые, алевритистые, песчанистые, известковистые. Толщина гидрохимической свиты 13 - 31 м. Сосновская свита литологически неоднородна по составу и представлена карбонатными, песчано-глинистыми породами и сульфатами. Основную массу свиты составляют доломиты и мергели, в виде прослоев присутствуют песчании, алевролиты, глины, гипс и ангидриты. Доломиты белые, желтовато- и зеленовато-серые, пелитоморфные и микрокристаллические, плотные, участками пористые, иногда алевритистые, известковистые, участками мергелевидные, неравномерно глинистые, загипсованные, частью трещиноватые, с прожилками глинисто-железистого материала и спорадическим содержанием нефти. Мергели серые, зеленовато-серые и желтовато-белые, плотные, слоистые, глинистые, известковистые, неравномерно алевритистые, участками песчанистые, загипсованные, с большим количеством растительных остатков на плоскостях наслоения. Песчаники серые, буро- и зеленовато-серые, полимиктовые, разнозернистые, участками глинистые, слабо алевритистые, доломитизированные, неравномерно загипсованные. Алевролиты желто- и зеленовато-серые, коричневые, глинистые, слюдистые, участками песчанистые. Глины серые, зеленовато-серые, розово-бурые и коричневые, известковистые, алевритистые и песчанистые, участками жирные. Толщина сосновской свиты 89 - 101 м. Сокская свита в основном сложена алевролитами, глинами с прослоями мергелей, песчаников, доломитов, гипса. Алевролиты от красно-коричневых до зеленовато-серых, мелко- и среднезернистые, плотные, глинистые, известковистые, слюдистые, неравномерно загипсованные. Глины лилово-коричневые и красновато-бурые, оскольчатые, известковистые, неравномерно алевритистые, участками слабо загипсованные. Мергели пестроцветные, глинистые, алевритистые, иногда песчанистые. Песчаники лилово-коричневые, зеленовато-серые, красновато-бурые, полимиктовые, разнозернистые, глинистые, неравномерно загипсованные. Доломиты лилово- и зеленовато-серые, пелитоморфные и мелкокристаллические, плотные, слоистые, прослоями мергелевидные, неравномерно загипсованные, частью трещиноватые. Толщина сокской свиты 54 - 62 м. Породы сокской свиты в районе Красногородецкого месторождения подверглись частичному размыву. Татарский ярус (P2t) состоит из большекинельской, аманакской свит нижнего подъяруса и малокинельской свиты верхнего подъяруса. Толщина яруса 64 - 150 м. Породы татарского яруса сложены глинами с прослоями алевролитов, мергелей, известняков, песчаников, доломитов. Глины желто- и лилово-коричневые, кирпично-красные, местами серые и зеленовато-серые, плотные, оскольчатые, неравномерно алевритистые, известковистые, иногда песчанистые, участками слюдистые, с мелкими гнездами кальцита, с налетами окиси марганца. Алевролиты светло-серые, зеленовато-серые, кирпично-красные, коричневые, розовые, плотные, глинистые, песчанистые, известковистые, неравномерно загипсованные, доломитизированные, с гнездами кальцита, кристаллами пирита и прожилками глинистого материала. Мергели розовые, лилово-коричневые, серые, зеленовато-серые, плотные, слоистые, доломитовые, известковистые, неравномерно алевритистые, глинистые, загипсованные. Известняки серые, лилово- и зеленовато-серые, светло-коричневые, пелитоморфные и микрокристаллические, иногда органогенные или афанитовые, плотные, глинистые, участками кавернозные, каверны выполнены кальцитом. Песчаники серые, зеленовато-серые, коричневые, розово-красные, полимиктовые, разнозернистыей, слабо сцементированные, глинистые, известковистые, слюдистые, иногда алевритистые. Доломиты от светло-серых до белых, серые, пелитоморфные и микрокристаллические, мелкокавернозные, глинистые, слабо известковистые. Породы аманакской свиты на юго-востоке Красногородецкого поднятия размыты полностью. Малокинельская свита размыта на различную глубину практически по всей площади вплоть до полного отсутствия на юго-востоке территории. Кайнозойская группа (Kz) Четвертичная система (Q) Нижнечетвертичная система представлена суглинками и глинами с известковистыми скоплениями и мелкой кварцевой галькой. Толщина отложений 5 - 8 м. Максимально вскрытая толщина разреза (2339 м) на Красногородецком месторождении отмечена в поисковой скважине 10П. Таким образом, в стратиграфическом строении разреза Красногородецкого месторождения существенных аномалий не выявлено, за исключением отсутствия в данном районе пород кунгурского яруса. Промышленная нефтеносность установлена в отложениях турнейского яруса (пласт В1) и бобриковского горизонта визейского яруса (пласт Б2). Нефтеносность связана с отложениями башкирского яруса (пласт А4) и каширского горизонта московского яруса (пласт А0). Пласты Дк (тиманский горизонт) и А3 (верейский горизонт) не содержат промышленных запасов нефти. 1.4.Тектоника Произведенный объем структурного, поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, результаты сейсморазведочных работ МОВ и МОГТ позволили с достаточной степенью достоверности выяснить характер тектонического строения Красногородецкого месторождения. В региональном тектоническом плане Красногородецкое месторождение по поверхности кристаллического фундамента и терригенному девону расположено на границе Мелекесской впадины и Южно-Татарского свода - крупных тектонических структур I порядка, в пределах Шумолгинского выступа кристаллического фундамента (рис. 1.2). По отложениям нижнего карбона поднятие приурочено к внешней бортовой зоне Усть-Черемшанского прогиба Камско-Кинельской системы прогибов. Район характеризуется погружением кристаллического фундамента и всего комплекса осадочных пород в юго-западном направлении. Фрагмент тектонической карты Самарской области |