Доклад.... Л. Н. Толстой на Кавказе

Скачать 286.78 Kb. Скачать 286.78 Kb.

|

|

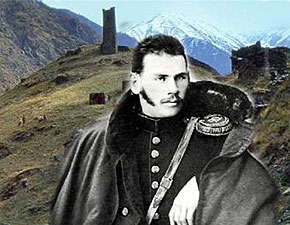

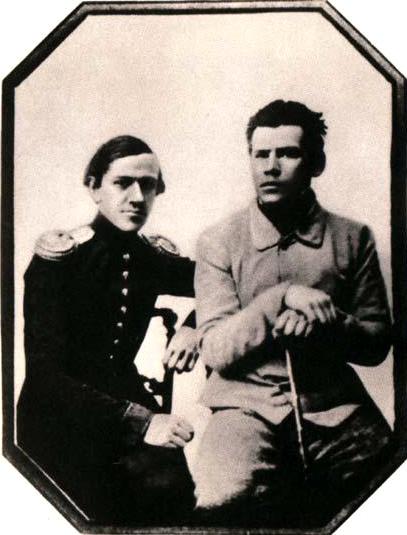

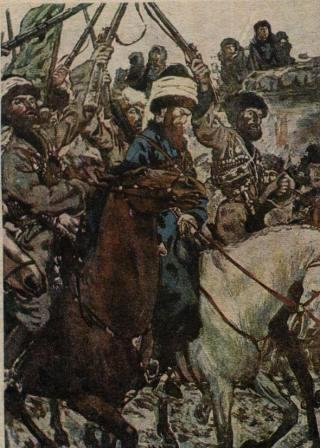

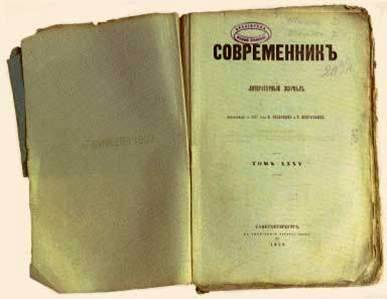

Доклад Предмет: Литература Тема: Л.Н.Толстой на Кавказе.  Преподаватель: Гадаборшева Л.Г. Выполнила: студентка 103 группы очного отделения Дошкольного образовательного направления Пошева Камила Башировна г.Назрань Кавказ сыграл немаловажную роль в становлении Льва Николаевича Толстого как писателя. Здесь прошел короткий отрезок жизни Толстого: два с половиной года. Но именно на Кавказе были созданы первые литературные произведения и задумано многое из того, что писалось позднее. Будучи уже известным писателем, он говорил о том, что, живя на Кавказе, был одинок и несчастлив, и что «здесь стал думать так, как только один раз в жизни люди имеют силу думать». Одновременно Толстой называет кавказский период «мучительным и хорошим временем», отмечая, что никогда, ни прежде, ни после, не доходил до такой высоты мысли. «И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением», — писал он впоследствии. Но начало всему — 1851 год. Льву Николаевичу шел 23-й год. Это была пора рассеянной жизни в кругу великосветской молодежи. Толстой признавал, что «жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели». Решив покончить со всем этим, он отправляется на Кавказ вместе с братом Николаем Николаевичем, который служил в артиллерии. Его двадцатая бригада стояла в середине прошлого века на Тереке под Кизляром. Б  ратья спустились по Волге вниз из Саратова через Казань и прибыли в Астрахань 26 мая 1851 года. ратья спустились по Волге вниз из Саратова через Казань и прибыли в Астрахань 26 мая 1851 года.А затем три дня пути на почтовых, вот и Кавказ. Горы... Кто не испытывал чувства радости, восторга при встрече с ними! Свои чувства, пережитые при встрече с величественной природой Кавказа, Толстой передал через восприятие героя повести «Казаки» Оленина. «Вдруг он (Оленин. — А. П.) увидел чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же. «Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо, и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спиной, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость; а горы...» Толстой так же, как и его герой, с радостным чувством покинул Москву. Он молод, полон сил и надежд, хотя немало уже знал и разочарований. Он не знает, куда приложить свои силы. Охваченный таким порывом деятельности, какой только и бывает в молодости, едет на таинственный для него, неведомый Кавказ. Там, именно там, начнет он новую, радостную, свободную жизнь. 30 мая 1851 года братья Толстые прибыли в станицу Старогладковскую. «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже», — записал Лев Николаевич в тот же день вечером в дневник. Станица Старогладковская, входившая в Кизлярский округ, расположена на левом берегу Терека, заросшего густым камышом и лесом. На левом же берегу были и другие станицы, между которыми в лесу была проложена дорога на пушечный выстрел — кордонная линия. На правой «немирной» стороне Терека, почти напротив станицы Старогладковской, находилось чеченское селение Хамамат-Юрт. На юге, за Тереком, казацкие станицы граничили с Большой Чечней, на севере — с Моздокской степью, с ее песчаными бурунами. Дома в станице Старогладковской были деревянные, крытые камышом. Станица была окружена плетнем и глубоким рвом. Население ее составляли терские казаки; занимались они главным образом скотоводством, садоводством, рыбной ловлей и охотой. Несли сторожевую службу. В трех верстах от станицы находился сторожевой пост, укрепленный также плетнем; там располагался солдатский караул. В первой половине XIX века Кавказ представлял арену ожесточенной борьбы; он являлся также местом ссылки передовых людей России — туда были сосланы Лермонтов и многие декабристы. Его необычайную, чарующую природу воспели Пушкин, Лермонтов, Марлинский. Еще при Иване Грозном русские пытались проникнуть на Кавказ, особенно усилилось это стремление при Екатерине II. Лучшие земли Кавказской равнины заселялись дворянством. Местное население Кавказа отчаянно сопротивлялось проникновению русских. Борьба с горцами принимала все более ожесточенный и затяжной характер. В  1834 году борьбу горцев против русских возглавил Шамиль, который придал ей религиозный характер. Используя религиозный фанатизм мусульман, Шамиль создал большую армию, призвав в нее всех мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет. 1834 году борьбу горцев против русских возглавил Шамиль, который придал ей религиозный характер. Используя религиозный фанатизм мусульман, Шамиль создал большую армию, призвав в нее всех мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет.Стараясь задержать наступление русских, Шамиль делал постоянно неожиданные вылазки, изматывая этим русские войска и постоянно угрожая пограничному русскому населению. Начиная с 1845 года русское командование предприняло против Шамиля большую экспедицию. В лесах прорубались широкие просеки, по которым продвигались русские войска, и горцы были вынуждены уходить дальше в горы. Походы русских против горцев нередко носили самый жестокий характер. Толстой полагал, что русские ведут справедливую войну, но он был против жестокостей, применяемых русскими к горцам. Почти каждый день происходили стычки казаков с горцами. Как только замечалась переправа противника через Терек, так по всей кордонной линии зажигались маяки. Объявлялась тревога, и из всех ближайших станиц солдаты и казаки на лошадях без всякого строя спешили к месту нападения. Русское командование предпринимало походы и вылазки против горцев, штурмовало на пути горские крепости. Вначале жизнь на Кавказе произвела на Толстого не совсем приятное впечатление. Не нравилась ему станица Старогладковская, не нравилась и квартира без необходимых удобств. Он писал Т. А. Ергольской: «Я ожидал, что край этот красив, а оказалось, что вовсе нет. Так как станица расположена в низине, то нет дальних видов». Толстой не нашел на Кавказе того, что ожидал встретить, начитавшись романтических повестей Марлинского. Через неделю он с братом переезжает в Старый Юрт — небольшой чеченский поселок, укрепление возле Горячеводска. Оттуда он пишет тетушке Татьяне Александровне: «Едва приехав, Николенька получил приказ ехать в Староюртовское укрепление для прикрытия больных в Горячеводском лагере... Николенька уехал неделю после своего приезда, я поехал следом за ним, и вот уже три недели, как мы здесь, живем в палатках, но так как погода прекрасная и я понемногу привыкаю к этим условиям, мне хорошо. Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники; огромная каменная гора, камни громоздятся друг на друга; иные, оторвавшись, составляют как бы гроты, другие висят на большой высоте, пересекаемые потоками горячей воды, которые с грохотом срываются в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно поднимающимся от этой кипящей воды. Вода до такой степени горяча, что яйца свариваются (вкрутую) в три минуты. В овраге на главном потоке стоят три мельницы одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки приходят стирать белье и над мельницами и под ними. Нужно вам сказать, что стирают они ногами. Точно копающийся муравейник. Женщины в большинстве красивы и хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен, хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности — прямо очаровательная картина, и я часто часами любуюсь ею». (перевод с французского). В Старом Юрте жили не татары, а чеченцы, но терские казаки, а вслед за ними и Толстой называли всех горцев — мусульман вообще — татарами. Толстой полюбил Кавказ. Он решает остаться здесь на военной или гражданской службе, «все равно, только на Кавказе, а не в России», хотя и не может забыть тех, кто остался в Москве. На Кавказе он все еще полон впечатлений последних дней, проведенных в Казани. Перед ним встает образ Зинаиды Молоствовой. «Неужели никогда я не увижу ее?» — думает он. И в первый же день приезда на Кавказ в шуточной форме пишет в Казань А. С. Оголину: Господин Оголин! Поспешите, Напишите Про всех вас На Кавказ И здорова ль Молоствова? Одолжите Льва Толстого. Через месяц он опять в письме к нему вспоминает оставшихся в Казани, жалеет, что мало побыл с ними, и просит передать Зинаиде, что он не забывает ее. Любуется ли Толстой красотой природы, любуется ли удальством горцев, во всем прекрасном он видит ее, Зинаиду, видит ее глубокий взгляд. Перед ним встает и Архиерейский сад, и боковая дорожка, ведущая к озеру. Вспоминает, как шли они с Зинаидой по тенистой дорожке парка. Шли молча. Так и не услышала она о том, чем сердце юноши Толстого было переполнено. И вот именно то, что он не высказал своих чувств, а сохранил как нечто святое, именно это невысказанное и запомнилось ему на всю жизнь. Летом 1851 года вместе с братом Лев Николаевич принимал участие добровольцем в набеге на горцев. Это было его первое боевое крещение. Во время похода Толстой наблюдал жизнь солдат и офицеров; видел, как отряд располагался на отдых у ручья, и слышал веселые шутки, смех. «Ни в ком не мог заметить и тени беспокойства» перед началом боя. Возвратившись из похода в Старый Юрт, Толстой берется за свой дневник. Заносит в дневник и созревшую мысль писать роман «Четыре эпохи развития»; три части его составили повести «Детство», «Отрочество», «Юность», последнюю же часть, «Молодость», Толстому осуществить не удалось. Он не расстается со своими тетрадями, записывает в них все, что видит вокруг, в избе, в лесу, на улице; записанное переделывает, исправляет. Делает наброски пейзажей, типов офицеров, записывает планы задуманных произведений. То он собирается описать цыганский быт, то написать хорошую книгу о своей тетушке Татьяне Александровне, то предполагает написать роман. С этой целью в дневниках и в переводах упражняет свой слог; вырабатывает взгляд на писательский труд, на художественное мастерство. В августе 1851 года Толстой возвращается снова в Старогладковскую станицу, которая на этот раз производит на него совершенно другое впечатление. Ему нравятся жизнь и быт казаков, никогда не знавших крепостного права, их независимый, мужественный характер, особенно у женщин. Он изучает самый распространенный среди горцев-мусульман кумыкский язык и записывает чеченские народные песни, учится джигитовать. Среди горцев Толстой находит много замечательно смелых, самоотверженных, простых и близких к природе людей. В станице Толстой познакомился с девяностолетним гребенским казаком Епифаном Сехиным, подружился с ним, полюбил его. С Епифаном Сехиным был знаком и брат Льва Николаевича, Николай Николаевич. В своем очерке «Охота на Кавказе» он говорит про Епишку: «Это чрезвычайно интересный, вероятно, уже последний тип старых гребенских казаков. Епишка, по собственному его выражению, был молодец, вор, мошенник, табуны угонял на ту сторону, людей продавал, чеченцев на аркане водил; теперь он почти девяностолетний одинокий старик. Чего не видел человек этот в своей жизни! Он в казематах сидел не однажды, и в Чечне был несколько раз. Вся жизнь его составляет ряд самых странных приключений: наш старик никогда не работал; самая служба его была не то, что мы теперь привыкли понимать под этим словом. Он или был переводчиком, или исполнял такие поручения, которые исполнять мог, разумеется, только он один: например, привести какого-нибудь абрека, живого или мертвого, из его собственной сакли в город; поджечь дом Бей-булата, известного в то время предводителя горцев, привести к начальнику отряда почетных стариков или аманатов из Чечни; съездить с начальником на охоту... Охота и бражничание — вот две страсти нашего старика: они были и теперь остаются его единственным занятием; все другие его приключения - только эпизоды». Сидя за бутылкой чихиря, дядя Епишка много рассказывал Льву Николаевичу о своем прошлом, о былой жизни казачества. С ним Толстой целыми днями пропадал на охоте, ходил на кабанов. Он писал брату Сергею: «Охота здесь — чудо! Чистые поля, болотца, набитые русаками...» Несмотря на свой преклонный возраст, дядя Епишка любил играть на балалайке, плясать и петь. Толстой изобразил его в «Казаках» в образе дяди Ерошки. «Я в жизни не тужил, да и тужить не буду... Выйду в лес, гляну: все мое, что кругом, а приду домой, песню пою», — говорил Ерошка про себя. Взгляд дяди Ерошки на жизнь довольно простой. «Придет конец — сдохну и на охоту ходить не буду, а пока жив, пей, гуляй, душа радуйся». Он против войны: «И зачем она, война, есть? То ли бы дело, жили бы смирно, тихо, как наши старики сказывали. Ты к ним приезжай, они к тебе. Так рядком, честно да лестно и жили бы. А то что? Тот того бьет, тот того бьет... Я бы так не велел». Когда Толстой уезжал из Старогладковской, он подарил дяде Епишке свой халат с шелковыми шнурками, в нем Епишка любил разгуливать по станице. Уже после смерти Толстого местные жители станицы рассказывали журналисту Гиляровскому про дядю Епишку: «И никого сроду он ни словом, ни делом не обидел, разве только «швиньей» назовет. С офицерами дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили все: было что послушать, что рассказать... То песни поет. Голос сильный, звонкий. На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался... Толстого очень любил. Кунаками были, на охоту с собой никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты в садочке варит кулеш — и Толстой с ним. Вдвоем варят и едят...» Завязалась у Толстого крепкая дружба и с юношей чеченцем Садо Мисорбиевым. В письме к Татьяне Александровне Ергольской Толстой писал о нем: «Нужно вам сказать, что недалеко от лагеря есть аул, где живут чеченцы. Один юноша чеченец Садо приезжал в лагерь и играл. Он не умел ни считать, ни записывать, и были мерзавцы офицеры, которые его надували. Поэтому я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. — Он был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек. По известному обычаю этой нации отдаривать, я подарил ему плохонькое ружье, купленное мною за 8 рублей. Чтобы стать кунаком, то есть другом, по обычаю, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в доме кунака. И тогда, по древнему народному обычаю (который сохраняется только по традиции), становятся друзьями на живот и на смерть, и о чем бы я ни попросил его — деньги, жену, его оружие, все то, что у него есть самого драгоценного,— он должен мне отдать, и равно я ни в чем не могу отказать ему. — Садо позвал меня к себе и предложил быть кунаком. Я пошел. Угостив меня по их обычаю, он предложил мне взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое и взял уздечку с серебряным набором; но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена по крайней мере 100 р. сер. Отец его человек зажиточный, но деньги у него закопаны, и он сыну не дает ни копейки. Чтобы раздобыть денег, сын выкрадывает у врага коней или коров, рискует иногда двадцать раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 рублей; делает он это не из корысти, а из удали... У Садо то 100 рублей серебром, а то ни копейки. После моего посещения я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. — Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя разным опасностям для меня; у них это считается за ничто — это стало привычкой и удовольствием. — Когда я уехал из Старого Юрта, а Николенька там остался, Садо приходил к нему каждый день и говорил, что скучает и не знает, что делать без меня, и скучает ужасно. — Узнав из моего письма к Николеньке, что моя лошадь заболела и что я прошу подыскать мне другую в Старом Юрте, Садо тотчас же явился ко мне и привел мне своего коня, которого он настоял, чтобы я взял, как я ни отказывался». Восхищали Толстого гребенские женщины — сильные, свободные, независимые в своих действиях. Они являлись полными хозяйками в своем домашнем очаге. Толстой любовался их красотой, их здоровым сложением, их восточным изящным нарядом, мужественным характером, стойкостью и решительностью. Толстой настолько полюбил быт и свободную жизнь казаков, их близость к природе, что даже серьезно думал, так же как и его герой Оленин, «приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке...» Жизнь на Кавказе среди простых людей и богатой природы оказала благотворное влияние на Толстого. То, что произошло на Кавказе с героем повести Олениным, можно отнести в какой-то степени к самому Толстому. Он чувствует себя свежим, бодрым, счастливым и удивляется, как мог он так праздно и бесцельно жить раньше. Только теперь Толстому стало ясно, что такое счастье. Счастье — это быть близким к природе, жить для других, решает он. Толстому нравился и общий строй жизни казачества; своей воинственностью и свободой он казался ему идеалом для жизни и русского народа. В 1857 году Толстой писал: «Будущность России — казачество: свобода, равенство и обязательная военная служба каждого». Но, как ни восхищался Толстой и людьми и природой Кавказа, как ни хотелось ему связать свою судьбу с этими людьми, он все же понимал, что слиться с жизнью простого народа он не может. Не может сделаться казаком Лукашкой. Он решает поступить на военную службу, заслужить офицерский чин, награды. Но он все еще не был зачислен на военную службу, и это его очень беспокоило. На действительную службу его не зачисляли, так как он все еще числился на гражданской службе в Тульском дворянском депутатском собрании, хотя уже давно подал прошение об увольнении. Своими переживаниями Толстой делился с тетушкой Татьяной Александровной, желавшей видеть своего любимца офицером. Чтобы получить назначение, Толстой в октябре 1851 года предпринял поездку в Тифлис. Толстой держит экзамен на звание юнкера: по арифметике, алгебре, геометрии, грамматике, истории, географии и иностранным языкам. По каждому предмету получает высшую отметку - 10. И до получения документов об освобождении от гражданской службы 3 января 1852 года указом оформляется фейерверкером IV класса в батарейную № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады, с тем, что при получении документов он будет зачислен на действительную службу «со дня употребления его на службе при батарее». Толстой был рад наконец сбросить свое гражданское пальто, сшитое в Петербурге, и надеть солдатский мундир. В Тифлисе Толстому пришлось задержаться на несколько месяцев — там он заболел. Он чувствовал себя одиноким, но, несмотря на это, много читал, работал над начатой повестью «Детство». Татьяне Александровне он писал: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы советовали мне писать романы; так вот, я послушался вашего совета; мои занятия, о которых я вам говорю, литературные. Я не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу, но эта работа меня забавляет, и я так долго и упорно ею занят, что не хочу бросать». В Тифлисе Толстой занимался и музыкой, по которой очень соскучился; посещал театры, ходил на охоту; много размышлял о своей жизни. Не имея средств на обратный путь, он с нетерпением ждал присылки денег от управляющего Ясной Поляной. Мучили его и долги, особенно старый долг офицеру Кнорингу, которому он проиграл пятьсот рублей. И как был рад Толстой получению письма от брата Николая Николаевича, в котором оказался разорванный вексель на эти пятьсот рублей, проигранных Кнорингу! Его друг Садо выиграл этот вексель у Кноринга, разорвал его и передал Николаю Николаевичу.Теперь Толстой был освобожден от давившей его тяжести этого долга. Через несколько дней Толстой оставил Тифлис и направился в Старогладковскую станицу. О  динокая жизнь в Тифлисе навеяла на Толстого мысли о семейной жизни, он всерьез задумывается о женитьбе. Он прекрасно понимает, что желание остаться на Кавказе, жениться на казачке является только мечтой, фантазией; его семейное гнездо должно быть свито там, в Ясной Поляне. Не пора ли успокоиться, думает он, и начать жизнь «с тихими радостями любви и дружбы»? Как хорошо, мечтает Толстой, было бы жить в Ясной Поляне, вместе с тетенькой, рассказывать ей о том, что пришлось пережить на Кавказе. У него будет кроткая, добрая жена, дети, Татьяну Александровну они будут звать бабушкой. Сестра Машенька и старший брат, старый холостяк Николенька, тоже будут жить с ними, Николенька будет рассказывать детям сказки, играть с ними, а жена будет угощать Николеньку его любимыми кушаньями. динокая жизнь в Тифлисе навеяла на Толстого мысли о семейной жизни, он всерьез задумывается о женитьбе. Он прекрасно понимает, что желание остаться на Кавказе, жениться на казачке является только мечтой, фантазией; его семейное гнездо должно быть свито там, в Ясной Поляне. Не пора ли успокоиться, думает он, и начать жизнь «с тихими радостями любви и дружбы»? Как хорошо, мечтает Толстой, было бы жить в Ясной Поляне, вместе с тетенькой, рассказывать ей о том, что пришлось пережить на Кавказе. У него будет кроткая, добрая жена, дети, Татьяну Александровну они будут звать бабушкой. Сестра Машенька и старший брат, старый холостяк Николенька, тоже будут жить с ними, Николенька будет рассказывать детям сказки, играть с ними, а жена будет угощать Николеньку его любимыми кушаньями.Возвратившись в станицу Старогладковскую, Толстой застал начало новых решительных боевых действий против Чечни. Он принимает в них активное участие, выступает в походах. Удачен был поход на реке Джалке. Там он проявляет смелость, бесстрашие. Особенно отличился Толстой в сражении при атаке неприятеля на реке Мичике. В этом сражении он едва не был убит ядром, ударившим в колесо пушки, которую он наводил. «Если бы дуло пушки, из которого вылетело ядро, на 1/1000 линии было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит», — писал он. С наступившим затишьем Толстой снова живет в Старогладковской. Опять слушает рассказы дяди Епишки, ходит на охоту, играет в шахматы, продолжает работать над «Детством». Наконец 23 марта 1852 года был получен долгожданный приказ о зачислении на военную службу. Но это уже мало радовало Толстого — общество офицеров, занятое больше всего попойками, игрой в карты, становилось ему чуждым. Среди офицеров он чувствовал себя одиноким. Впоследствии один офицер говорил о нем: «Он гордый был, другие пьют, гуляют, а он сидит один, книжку читает. И потом я еще не раз видел — все с книжкой...» В кавказский период жизни Толстого все больше захватывает художественное творчество, он усиленно и упорно работает над «Детством», у него появляются новые замыслы. «Очень хочется начать коротенькую кавказскую повесть, но я не позволяю себе это делать, не окончив начатого труда», — записывает он. Коротенькой повестью оказался потом рассказ «Набег». В это же время Толстой задумывает написать «Роман русского помещика». Все чаще он спрашивает себя, в чем его назначение. «Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. — Я чувствую, что недаром вот уже восемь лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность», — записывает он в дневнике. Через несколько дней, опять обращаясь к дневнику, рассуждает: «Надо работать умственно. Я знаю, что был бы счастливее, не зная этой работы. Но бог поставил меня на этот путь: надо идти по нем». Толстой начинает сознавать свое истинное назначение — быть писателем. П  овесть «Детство» была первым печатным произведением Толстого. Толстой работал над нею на Казказе более года, а начал ее, как мы знаем, еще в Москве. Четыре раза он ее переделывал, три раза переписывал. То она ему нравилась, то не нравилась, иногда он даже начинал сомневаться в своих творческих способностях, в своем таланте. овесть «Детство» была первым печатным произведением Толстого. Толстой работал над нею на Казказе более года, а начал ее, как мы знаем, еще в Москве. Четыре раза он ее переделывал, три раза переписывал. То она ему нравилась, то не нравилась, иногда он даже начинал сомневаться в своих творческих способностях, в своем таланте.Правда, некоторые главы «Детства» ему определенно нравились, больше других трогала глава «Горе» и, перечитывая ее, он плакал. В июле 1852 года из Пятигорска Толстой посылает редактору журнала «Современник» Н. А. Некрасову первое свое письмо и рукопись «Детства», подписанную инициалами «Л. Н.». Толстой просит Некрасова просмотреть рукопись и вынести о ней свое суждение. «В сущности, рукопись эта составляет 1-ю часть романа — четыре эпохи развития; появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой. Ежели по величине своей она не может быть напечатана в одном номере, то прошу разделить ее на три части: от начала до главы 17-й, от главы 17-й до 26-й и от 26-й до конца. Ежели бы можно было найти хорошего писца там, где я живу, то рукопись была бы переписана лучше и я бы не боялся за лишнее предубеждение, которое вы теперь непременно получите против нее», — писал он Некрасову. «Детство» произвело на Некрасова благоприятное впечатление, и он сообщил еще неизвестному тогда автору: «Не знаю продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет поболее живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы Вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо за своей фамилией. Если только Вы не случайный гость в литературе». |