Лабораорные подземка. Лабораторная работа 20 Определение коэффициента пористости

Скачать 309.15 Kb. Скачать 309.15 Kb.

|

|

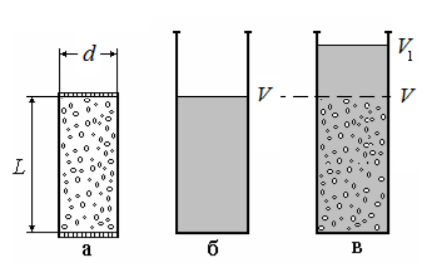

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО УГНТУ Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин Отчёт сдал: Идрисов Р.Ф, ст. гр.: ГБдЗ-19-01 Дата: 03.02.2021 ОТЧЁТ По лабораторной работе Проверил: ст.препод. Суфьянов Т.Г. Уфа 2022 Лабораторная работа № 20 Определение коэффициента пористости Цель работы: определить коэффициент пористости для пористой среды образованной укладкой шариков различного диаметра. Порядок проведения работы: 1. Чтобы определить объем, занимаемый шариками, в мерный цилиндр, заполненный известным объемом воды V, насыпаем шарики из модели пласта и замеряем по уровню воды в мерном цилиндре объем V1. Объем, занимаемый шариками, будет:   Рис.1. К определению коэффициента пористости 2. Объем порового пространства VП расчитываем как разность объема трубки VТР и объема шариков VШ:  , ,где VТР = S⋅L – объём трубки;  - площадь поперечного сечения трубки. - площадь поперечного сечения трубки.  3. Коэффициент пористости находим как отношение объема порового пространства VП ко всему объему трубки VТР:  Результаты расчетов заносим в таблицу 1. Таблица 1. Результаты расчетов.

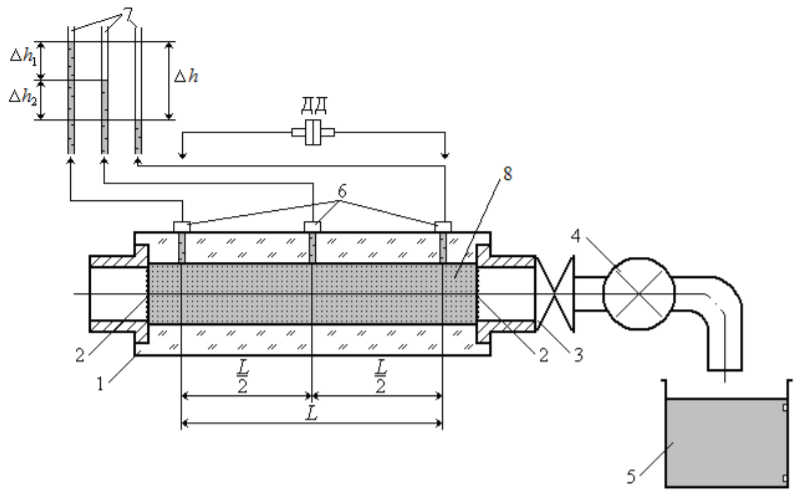

Вывод: Изучили краткую теорию о пористости и ее нахождения. В данной работе опытным путем с помощью трубки заполненной стеклянными шариками определили коэффициент пористости. Лабораторная работа № 21 Установившееся одномерное движение несжимаемой жидкости в пористой среде Цели работы: 1. Определить скорость фильтрации w. 2. Построить индикаторную линию Q = f(∆p). 3. Определить коэффициент проницаемости k. 4. Вычислить число Рейнольдса Reкр, при котором нарушается закон Дарси. Описание экспериментальной установки Модель пласта для изучения одномерного движения несжимаемой жидкости в пористой среде представляет собой отрезок трубы 1, диаметром d и длиною L, наполненный стеклянными шариками или песком (рис.2). Пористая среда в трубе с двух сторон удерживается экранирующими сетками 2. В начале, середине и конце трубы имеются выводы 6 для подсоединения пьезометров 7 или электронного датчика дифференциального давления (ДД). Для создания фильтрации жидкости модель пласта может подсоединяться к напорной емкости или к насосу. Расход может измеряться как объемным методом по времени заполнения мерной емкости 5, так и с помощью электронного расходомера 4. Расход воды регулируется с помощью крана 3.  Рис.2. Схема экспериментального участка для изучения фильтрации жидкости. 1 – отрезок трубы; 2 – экранирующие сетки; 3 - кран; 4 – электронный расходомер; 5 – мерная ёмкость; 6 – выводы для подсоединения пьезометров; 7 – пьезометры; 8 – пористая среда. ДД – электронный датчик дифференциального давления; ∆hi – показания пьезометров; L - длина отрезка трубы. Порядок проведения работы 1. Включаем насос. С помощью крана 3 устанавливаем расход воды Q. 2. Через некоторый промежуток времени, когда течение жидкости через пористую среду станет установившимся, снимаем разность ∆h показаний пьезометров 7 или электронного датчика дифференциального давления Uд. 3. Для определения объемного расхода жидкости замеряем время t заполнения мерной ёмкости 5 или записываем показания Uq электронного расходомера 4. После этого кран 3 приоткрываем и, когда давление перераспределится, т. е. процесс фильтрации станет установившимся, вновь снимаем показания пьезометров и замеряем расход жидкости. Во время проведения опытов убеждаемся, что величина ∆h1 = ∆h2, что говорит о равномерной пористости по длине пласта и линейной зависимости ∆h от длины L. Результаты измерений занесем в таблицу 2. Таблица 2. Результаты измерений.

Методика расчета Определим расход воды Q и перепад давления ∆p в каждом из опытов по формулам:  и и            Определяем скорость фильтрации ω жидкости в пласте по формуле:  , ,где S - площадь поперечного сечения образца пористой среды:       3. Строим индикаторную линию – зависимости расхода Q от перепада давления ∆p.  Рис.3. Индикаторная линия зависимости расхода от перепада давления. 4. По индикаторной линии определяем значения расходов, при которых соблюдается закон Дарси (линейный участок). Для этих значений расходов вычисляем коэффициент проницаемости из формулы:     Находим среднее значение коэффициента проницаемости k.  6. Для значения расхода, с которого нарушается линейность, вычисляют число Рейнольдса по формуле:  Значение числа Рейнольдса Re < Reкр, значить линейный закон Дарси не нарушается. Результаты расчетов заносим в таблицу 3. Таблица 3. Результаты расчетов.

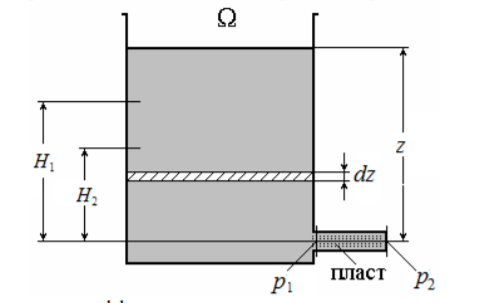

Вывод: В данной работе изучили и определили скорость фильтрации, а также построили график индикаторной линии при помощи которой определили значения расходов, при которых соблюдается закон Дарси. Определили значении числа Рейнольдса, а также определили что линейный закон Дарси не нарушается. Лабораторная работа № 22 Определение коэффициента проницаемости при неустановившейся фильтрации жидкости Цель работы: определить коэффициент проницаемости модели пласта при неустановившейся фильтрации. Описание экспериментальной установки В напорной ёмкости (рис. 4) установлены датчики уровня на отметках H1 и H2. При достижении жидкостью уровня H1 автоматически включается электронный секундомер и выключается, когда жидкость доходит до уровня H2. Зная параметры пласта и время, за которое уровень жидкости опустился с отметки H1 до H2, можно определить коэффициент проницаемости.  Рис. 4. К определению коэффициента проницаемости при неустановившейся фильтрации жидкости. Порядок проведения работы С помощью насоса напорную ёмкость заполняем до отметки несколько выше уровня H1. Выключаем насос и за счет фильтрации жидкости через пористую среду уровень падает от отметки H1 до H2. Электронный секундомер фиксирует время изменения уровня. Результаты измерений заносятся в таблицу 4. Определив время t, за которое уровень жидкости упадет от отметки H1 до H2, находят коэффициент проницаемости k по формуле:  Сравниваем полученное значение k со значением k21 из работы № 21 по формуле:  Результаты расчетов также заносим в таблицу 4. Таблица 4. Результаты расчетов.

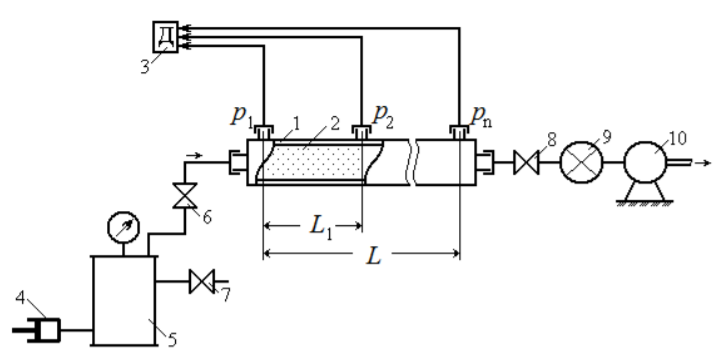

Вывод: Определили коэффициент проницаемости заданного модели пласта при неустановившейся фильтрации, а также сравнили его с полученным коэффициентом в предыдущей работе. Лабораторная работа № 23 Установившаяся фильтрация газа в пористой среде Цель работы 1. Найти распределение давления по длине пласта при разных давлениях на входе в пласт. Построить графики зависимости p = p(x) и p2 = p2(x). 2. Построить индикаторную кривую Qат = f(∆p2). Причём под ∆p2 имеют в виду не разность начального и конечного давлений в квадрате, а обозначение разности квадратов начального и конечного давлений. 3. Определить коэффициент проницаемости k Описание экспериментальной установки Модель пласта (рис. 5) для изучения установившейся фильтрации газа состоит из горизонтально расположенной трубы 1, диаметром d и длиною L, наполненной песком 2. По длине модели пласта на равных расстояниях друг от друга имеются выводы, к которым подключается датчик давления 3, показывающий избыточное давление в соответствующих сечениях пласта, или манометры. На входе в модель пласта установлен компрессор 4, нагнетающий сжатый воздух в ресивер 5. Воздух из ресивера через кран 6 поступает в модель пласта. Краны 6, 7 и 8 служат для регулирования расхода воздуха через пласт. Расход газа при атмосферном давлении измеряется с помощью электронного расходомера 9. Газовый счетчик 10 служит для тарировки расходомера 9 или для измерения расхода газа, так же при атмосферном давлении  Рис. 5. Схема экспериментального участка для изучения фильтрации газа. 1 – участок трубы длиной L; 2 – модель пласта (пористая среда - песок); 3 – датчики давления Д для замера n давлений p1, p2, … pn; 4 - компрессор; 5 - ресивер; 6, 7 и 8 – краны; 9 – электронный секундомер; 10 – газовый счётчик; L1 – расстояние между замерами давлений. Порядок проведения работы Открываем краны 6 и 8 на входе и выходе из модели пласта и кран 7, установленный на отводе из ресивера. Включаем компрессор 4 и, прикрыв кран 7, устанавливаем некоторое давление на входе в модель пласта. Наблюдая за показаниями датчика давления 3 или манометров в различных сечениях пласта, добиваемся момента, когда их показания перестанут меняться, т. е. когда процесс фильтрации газа станет установившимся. Записываем показания датчика давления 3 или манометров в различных сечениях и расход газа по показаниям расходомера 9. Изменив расход газа с помощью крана 7, повторяем измерения в том же порядке. При третьем и четвертом замерах измеряем давление только на входе в пласт, давление на выходе из пласта (при полностью открытом кране 8) будет при этом атмосферным, и измеряем расход газа. Результаты измерений заносим в таблицу 5. Таблица 5. Результаты измерений.

1. По каждому показанию датчика давления вычисляем абсолютное давление:  , где , где          2. Находим квадраты абсолютных давлений p2.     3. По данным первого и второго опытов строят линии распределения абсолютных давлений p = p(x) и квадратов абсолютных давлений p2 = p2(x).   где х - координата, отсчитываемая вдоль оси трубы. Принимаем координаты х1 = 1 см, х2 = 4 см, х3 = 8 см, х4 = 11 см.  Рис. 6. График квадратов абсолютных давлений.  Рис. 7. График распределения абсолютных давлений. 4. Определяем приведенный к атмосферному давлению объемный расход.      5. Строим индикаторную линию.  , где , где   Рис. 8. График индикаторной линии. 6. Находим коэффициент проницаемости по формуле:      Результаты расчетов заносим в таблицу 6. Таблица. 6. Результаты расчетов.

Вывод: Определили распределение давления по длине пласта при различных давлениях на входе в пласт, а также построили графики зависимости абсолютных давлений и квадратов абсолютных давлений. Также построили индикаторную кривую и определили коэффициент проницаемости. Лабораторная работа № 24 Определение коэффициента пористости при фильтрации газа Цель работы: определить коэффициент пористости модели пласта по измеренному объему газа, закаченного в поровое пространство. Порядок проведения работы Открываем краны 6, 8 и закрываем кран 7 (рис. 5). Включаем компрессор 4 и создают некоторое давление на входе в модель пласта. Выжидаем некоторое время, пока процесс фильтрации газа станет установившимся. Затем одновременно перекрываем краны 6 и 8 на входе и выходе из пласта и выключаем компрессор 4. Выждав, когда давление в пласте выровняется, записываем показание датчика давления 3 и начальное показание газового счетчика 10. Затем открываем кран 8 на выходе из пласта. По газовому счетчику 10 наблюдаем за уменьшением расхода газа. Когда расход газа станет равным нулю, снимаем конечное показание газового счетчика 10. Методика расчёта 1. По показаниям газового счетчика, находят объем газа, вышедший из пласта:  2. По показанию датчика давления вычисляют избыточное давление:  3. Находят коэффициент пористости пласта из выражения:  Результаты измерений заносим в таблицу 7. Таблица 7. Результаты измерений.

Вывод: Изучили краткую теорию о способах определения пористости при помощи закачивания газа. Произвели расчет коэффициента пористости по показанию газового счетчика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||