Латыш а. А. Разработка месторождений нефти и газа в Краснодарском крае

Скачать 0.72 Mb. Скачать 0.72 Mb.

|

|

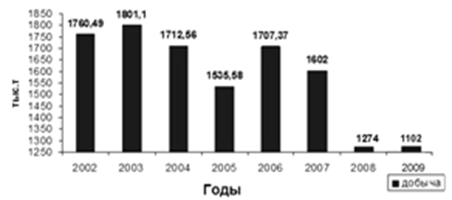

1.4 Проблемы нефтедобычи Добыча нефти — одна из основных отраслей добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в России. Одной из проблем, осложняющей добычу нефти, является образование асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на скважинной арматуре и на стенках скважины. Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы и сокращению межремонтного периода работы скважины, что сказывается на себестоимости добычи нефти. Непосредственно проблемы нефтегазодобывающей отрасли Краснодарского края: - истощение запасов нефтяных месторождений; - сложное геологическое строении месторождений; - недостаточные капвложения в геологоразведочные работы; - отсутствие современных методов повышения нефтеотдачи пластов; - длительное оформление разрешительной документации; - отсутствие делимитированной государственной границы между Россией и Украиной; - отсутствие российских технических средств, для проведения буровых работ на шельфе. 1.5 Перспективы развития отрасли Краснодарский край – один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. По краю в 2009 г. нефть добывалась на 96 месторождениях. По типу месторождения распределяются следующим образом: 63 − нефтяных, 22 – газонефтяных, 8 – нефтегазоконденсатных, 3 – нефтегазовых с суммарными извлекательными запасами нефти категории А+В+С1 – 40,342 млн т, категории С2 – 13700 млн т.  Рисунок 3 - Динамика добычи нефти, тыс.т [3] Всего же нефтегазодобывающий комплекс на территории края представлен 107 нефтегазовыми месторождениями, 46 нефтяными, 23 газонефтяными, 7 нефтегазоконденсатными, 40 газоконденсатными, 25 газовыми. Подготовка новых промышленных запасов углеводородов в крае, на современном этапе, осложняется тем, что поиски ведутся преимущественно на небольшие и сложно построенные месторождения, с выходом на значительные глубины, в районах с тяжелыми горно-техническими условиями. Судя по комплексной геолого-экономической оценке ВНИГНИ, Краснодарский край обладает значительными рентабельными ресурсами, занимая ведущее место на Северном Кавказе, и находится, по этому показателю, в одном ряду с Волгоградской и Астраханской областями. В то же время, оценки ВНИГНИ показывают, что степень изученности территории Краснодарского края ниже, чем в других районах Северного Кавказа (Чеченская Республика, Республика Ингушетия и др.). Ученые подтвердили: недра Краснодарского края по-прежнему богаты "Черным золотом"-только шельф Черного моря таит около двух миллиардов тонн нефти. Перспективные участки обнаружены и на суше. Запасов нефти на территории старейшего нефтегазоносного региона России хватит еще на полвека, однако они требуют освоения. Так в 2009 году из краевого и федерального бюджета было выделено 80 миллионов рублей нагеолого-разведочные работы, а нефтегазовые компании потратили 2,7 миллиарда рублей на геологоразведку на суше, и 2,8 миллиарда рублей на море. Выросли и вложения в глубокое бурение. "Кубаньгазпромом" был увеличен прирост разведанных запасов нефти на месторождении "Песчаное", добычу нефти будет осуществлять ООО "НК "Приазовнефть" из ранее пробуренной на берегу скважины "Новая". В ближайшие годы кампания так же планирует бурение еще нескольких скважин в Азовском море в 60 км от берега. Это район Куликовского гирла, где сейсморазведка показала возможное наличие очень большого месторождения углеводородов. Предположительно, месторождение содержит в себе не менее 5 миллионов тонн "черного золота". При правильной эксплуатации нефтяная компания будет качать его около 20 лет. Нефть предполагается направлять от скважины по трубе, пролегающей по плавням и лиманам на Чумаковское месторождение и далее в Крымский район. Работы начнутся ориентировочно с 2014-2015 года. В ближайшее время кампания планирует пробурить с уже имеющейся забетонированной и обустроенной площадки "Новой" еще 2-3 скважины с целью оконтуривания месторождения и определения залегающих здесь объемов нефти. Компания "Роснефть" получила лицензию на разведку и освоение Южно-Кучанского участка, расположенного в Краснодарском крае, на территории Темрюкского района. Лицензия со сроком действия до 12 марта 2018 года получена 12 марта 2013 года. Обработка результатов геологоразведки должна быть завершена до февраля 2018 года. 2 СУЩНОСТЬ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2.1 Значение отрасли и ее структура Газовая промышленность - самая молодая отрасль топливно-энергетического комплекса. Это базовая отрасль экономики Краснодарского края, обеспечивающая потребности экономики и населения в природном газе. Стратегия газового комплекса Краснодарского края на период до 2020 года - это сбалансированный план размещения объектов Единой системы газоснабжения, региональной и газораспределительных систем газоснабжения на указанный период на основе оценки прогнозов газопотребления края и его муниципальных образований. Целью Стратегии является обеспечение надежного и эффективного газоснабжения потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики края в природном газе. Приоритетами Стратегии в рамках установленных ориентиров долгосрочной государственной политики в сфере газовой отрасли являются: - стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение спроса на газ; - развитие Единой системы газоснабжения, региональной и газораспределительных систем газоснабжения; - совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования либерализованного рынка газа; Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач: - ресурсо и энергосбережение, сокращение потерь и снижение затрат на всех стадиях технологического процесса при транспорте газа; - развитие газотранспортной инфраструктуры для использования возможности освоения новых газодобывающих районов и диверсификация экспортных поставок газа. Приоритетными направлениями развития газовой отрасли являются: - обеспечение защиты социально незащищенных категорий потребителей от резких колебаний цен на газ; - развитие инфраструктуры внутреннего рынка для перехода на реализацию газа по рыночным ценам; - создание условий для формирования недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов всех участников рынка; - в среднесрочной перспективе сохранение единой системы газоснабжения в качестве единого инфраструктурного технологического комплекса, ее развитие за счет сооружения и подключения к ней новых объектов любых форм собственности (в том числе на основе долевого участия). Результатом в области развития газовой отрасли должно стать максимально эффективное, надежное и сбалансированное обеспечение потребностей Краснодарского края газом на основе развития предпринимательства, либерализации рынка газа при планомерном снижении государственного регулирования вне естественно-монопольной сферы деятельности. Исходя из социальных и экономических критериев, приоритетными направлениями использования природного газа являются коммунально-бытовые потребности с соответствующим развитием газификации, государственные нужды (оборона, резервы и другие), обеспечение нетопливных нужд (производство минеральных удобрений, сырья для газохимии) и поставки газа по долгосрочным контрактам на экспорт. Одним из основных приоритетов является продолжение газификации Краснодарского края, в том числе с привлечением инвестиций ОАО «Газпром». Важное место в структуре топливоснабжения села и рассредоточенных потребителей сохранит сжиженный газ, потребление которого прогнозируется увеличить в 1,2 - 1,3 раза до 2015 года. Приоритетными направлениями развития являются: - разработка оборудования и современных технологических установок в блочном исполнении для объектов транспортировки и переработки углеводородного сырья; - внедрение техники и технологии сжижения природного газа и его транспортировки, включая установки для снятия пиковых нагрузок; - создание высоконадежных стойких к коррозии труб для магистральных газопроводов на базе новых трубных сталей и полимерных материалов с целью существенного продления межремонтного периода их эксплуатации. 2.2 История развития газовой отрасли в Краснодарском крае На южных границах России, где нефть добывали со времён Тмутараканского княжества, к природному газу относились без страха. И если в Петербурге, по примеру англичан, для освещения улиц открывали заводы по выработке искусственного газа, в Азербайджане, уже входившего в состав России, в 1880 году фабрикант Кокорев додумался использовать природный газ для подогрева нефтеперегонных кубов и обогрева завода по обжигу извести. В 1863 году он пригласил на свой завод в Суруханах, выпускавший керосин, молодого тогда учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, который дал ему несколько дельных советов по организации прибыльного производства. Именно Кокорев с 1880 года и открыл на Кавказе эру применения природного газа. До 1925 года в Баку усилиями инженера М. К. Шахназарова были газифицированы заводские посёлки, в которых проживало около девяти тысяч семей. На Кубани по тому же принципу был газифицирован посёлок Черноморский. С 1928 года попутный газ начали отбирать в промышленных масштабах. Для этого у каждой фонтанной скважины, на расстоянии 15-20 метров от устья, устанавливали простейшие газонефтяные сепараторы, которые изготавливались в промысловых мастерских из обсадных труб. Использовались в этих целях и старые паровые котлы, которые при давлении 3-5 атм. пропускали в сутки до 500 тонн нефти при газовом факторе свыше 200 м3/т. Через пять лет, в 1932 году, инженерами Л. В. Коробейниковым, Н. П. Максимовым и др. была разработана новая конструкция сепаратора (его назвали трап «Майнефти») с учётом всех достижений того времени. Газ измерялся газовым счётчиком и от каждого трапа подавался в сборный коллектор. В 1930 году нефтепромыслы Кубани вышли из подчинения «Грознефти». Был создан трест «Майнефть», объединивший все нефтепромыслы Кубани. В числе первых специалистов треста – А. Г. Барщевский, А. Н. Парахин, Н. И. Родненский. Заметно активизировались работы по использованию попутного газа. В 1931 году открывается долгожданный, первый в СССР 32-камерный сажевый завод. Из попутного газа завод в 1934 году выработал 4289 тонн сажи, благодаря чему её «импорт» на Кубань прекратился. Добыча газа в 1933 году возросла до 85300 тысяч м3 против 800 тысяч в 1925-26 гг. В 1934-36 гг. строится 12-дюймовый магистральный газопровод, который связывает промыслы с сажевыми заводами и паротурбинной электростанцией в Апшеронске. Давят газ по трубе газомоторы, мощностью 250 тысяч м3 в сутки. На промыслах газ используется для газлифтной бескомпрессорной эксплуатации нефтяных скважин с низкими рабочими давлениями.В эти же годы взялись за решение проблемы сбора бензина-сырца: создаются и успешно эксплуатируются стабилизационные установки с производительностью 10 тонн бензина в сутки. В 1940 году с промыслов ежедневно отгружалось до 30 тонн высокооктанового газового бензина. Для получения стабильного бензина собирается более совершенная установка с фракционирующими колоннами для раздельного получения пропана и бутана. Перед самой войной, в 1940 году, «Майнефть» ликвидируется. Вместо неё создается «Майкопнефтекомбинат», в который вошли организованные тресты «Апшероннефть», «Хадыженнефть» и «Черноморнефть». Расширяются геологические исследования, в которых по-прежнему значительную роль играет личность И. М. Губкина, окончательно сформировавшего методику разведки рукавообразных залежей на Майкопском месторождении. Большую помощь оказывают специалисты Ленинградского Нефтяного геологоразведочного института под руководством академика С. И. Миронова. Открываются газовые месторождения местного значения. Растёт объем получаемого на промыслах газа. Природный газ начали добывать из небольших залежей на южном борту Западно-Кубанского прогиба. В 1940 г. было добыто около 93 млн м3, а в 1941 – уже 136 млн м3 («Кубань – колыбель нефтяной и газовой промышленности России». Краснодар, 1999 г.). Динамичное развитие отрасли остановила Великая Отечественная война. После освобождения Кубани от оккупации предстояло всё начинать с нуля. Летом 1943 года в отрасли прошла многозначительная реорганизация: в Москве на базе Главуглегаза и Главнефтегаза создан Главгазтоппром (возглавил его В. А. Матвеев), с появлением которого добыча природного газа становилась самостоятельной отраслью. Вопросами развития добычи природного газа занимался заместитель начальника Главгазтоппрома Ю. И. Боксерман. Задача ставилась предельно ясно — быстрейшее развитие отрасли. В обсуждении многих газовых вопросов, касалось ли дело перспективности добычи сланцевых газов или строительства газопровода «Саратов – Москва», участие принимал сам Сталин. Правда, мнение Иосифа Виссарионовича о том, что природный газ следует экономить и расходовать только для бытовых нужд населения, значительно сдерживало развитие отрасли вплоть до середины 50-х годов. Новый импульс к развитию получают южные регионы. Одновременно с восстановительными работами на Кубани широким фронтом разворачиваются геофизические, геохимические исследования, начаты детальные геологосъёмочные работы. Разведочное бурение в Хадыженском районе привело к открытию в 1944 году новых нефтяных залежей. Это позволило добыть в год Победы 753 тысячи тонн нефти – 33,6 процента от уровня 1940 года. В 1949 году Кубань выходит на довоенный уровень добычи нефти, а по добыче газа – в 1952 году (147 млн м3). И всё же за это время происходят принципиальные изменения во всей отрасли: открыт ряд крупных месторождений на южном борту Западно-Кубанского прогиба, крупнейшее в крае Анастасиевско-Троицкое месторождение нефти и газа, крупные газоконденсатные месторождения на севере и северо-востоке края. Уже в конце 1955 года встал вопрос об организации на базе газовых горизонтов Анастасиевско-Троицкого месторождения первого в Западном Предкавказье газового промысла. Для эксплуатации газовых месторождений в январе 1956 года в составе «Краснодарнефти» создается Газопромысловое управление №1, первым руководителем которого стал А. М. Тер-Минасов. В это время уже эксплуатировались Александровское, Каневское, Ленинградское и другие газоконденсатные месторождения. По воспоминаниям геолога В. И. Петренко, никакого опыта разработки залежей тогда не было, если не считать слабые познания о том, как исследовать газовые скважины. В библиотеке В. И. Петренко обнаружил переводную брошюру по исследованию газовых скважин и тщательно её изучил. Сразу же на краснодарском заводе имени Седина по чертежам были изготовлены измеритель критического течения газа и породоуловитель , после чего на газопромыслах были начаты первые исследования. В 1958 году приехал на Кубань Александр Павлович Артамохин. На Ленинградском тогда было очень сложно, – рассказывает о тех годах А. П. Артамохин. – Одновременно делалось всё: бурение, обустройство, тянули первый магистральный газопровод за пределы края – почти 100 километров, до Ростова. Грязь такая непролазная, что трактора садились на «брюхо». На групповых не было котельных и даже будок для операторов. А лозунг один: «Даёшь газ!» Крупнейшее газоконденсатное Ленинградское месторождение было введено в разработку 24 января 1959 года, за несколько дней до открытия XXI съезда партии. Впервые газ Кубани стал подаваться в центр страны по газопроводу «Краснодарский край – Серпухов – Москва». Эксплуатация уникального месторождения стала великой школой для газовиков всех рангов. В числе специалистов, прошедших эту школу, были Б. Ф. Кузлин, В. И. Петренко, А. П. Артамохин, В. И. Соломахин, В. Я. Никифоров, В. Г. Фисенко, Ю. В. Чернышкин, А. Г. Гудзь, Б. Г. и В. Г. Хадыкины, А. В. Марков, Г. П. Сулименков, А. М. Сиротин. Большой газ легко не давался: постоянно гидратились шлейфы, а их очистка требовала огромных усилий на протяжении первых двух лет эксплуатации. Ветеран га-зовой отрасли Алексей Феофанович Попович в своих так описывал те события: «Борьба с гидратообразованием производилась вводом метанола. Особенно «замечательно» была смонтирована система заправки метанольницы. Вся система вентилей, которыми манипулировал оператор при заправке, располагалась под свечой Ду-89. Как только метанольница заполнялась, метанол тёк через свечу. Но сам-то оператор стоит под свечой, и как только начинает ему метанол литься на голову, значит, всё в порядке – заправлено. Случалось, что обливало с головы до ног. Впоследствии наши рационализаторы все это безобразие переделали. Выходы из сепаратора – шлемовая труба и выход из групповой – постоянно загидрачивались. Давления росли, грохотали клапаны, рвались диафрагмы, и скважины останавливались. Но... голь на выдумку хитра. Начали мы практиковать обратную продувку, при которой гидрат через размонтированную задвижку обратным потоком газа выбрасывался в атмосферу. Красивое зрелище. Куски гидрата летят высоко вверх, как салют. Эти салюты, и с ними практика обратных продувок, закончились у меня на шестой групповой пожаром. Разбегались в разные стороны. Потом, придя в себя, перекрывали подачу газа и тушили осевшее над задвижкой пламя» В начале 60-х вводится в разработку Майкопское газоконденсатное месторождение. 9 февраля 1960 года – дата закладки первого фундамента для строительства опытной групповой установки – считается днём рождения Майкопского газоконденсатного промысла. В его истории – имена Н. В. Петличенко, Г. Л. Диадимова, А. М. Сушкова, А. А. Парамонова, А. Н. Резникова, Н. Н. Мерешко, А. Г. Калиниченко, Л. Ф. Клубкова, В. Н. Кривчика и многих других газовиков. Сложности нового промысла во многом повторили историю Ленинградского. Из-за неразвитости магистральных газопроводов возникли трудности с реализацией газа. Обустройство промысла отставало от буровых работ. В скважинах – аномально высокие давления, в газе в значительных объёмах – углекислый газ, газоконденсат, а главное – месторождение характеризуется многоярусным залеганием продуктивных пластов. Впервые разработка нового многопластового месторождения производилась по плану размещения эксплуатационных скважин по отдельным сеткам для каждого объекта и даже пласта.  Рисунок 4 - Первый ремонт скважина №5 (подготовка к пуску в эксплуатацию), 1961г.[8] Ставилась задача в полной мере выработать залегающие снизу пласты, а затем обеспечить переход на верхние. Александр Васильевич Марков, в течение 28 лет возглавлявший Майкопское управление (с 1976 по 2004 год), рассуждая об особенностях эксплуатации многопластовых залежей, считает, что была одна общая для всех месторождений ошибка. Состояла она в том, что в процессе отбора газа предполагалось равномерное стягивание контура водоносности. Практический опыт показал, что из-за неоднородности пород продвижение воды в пласте происходило неравномерно, что приводило к обводнению скважин, находящихся на значительном расстоянии от контура водоносности. Чтобы этого избежать, специалисты усиливали гидрогеологический контроль, принимали меры по ограничению продвижения вод к эксплуатационным скважинам. Однако из-за большого объёма необходимых данных для анализа это не всегда удавалось, особенно при наличии семи разрабатываемых пластов. Были потери за счёт отсеченных фронтом воды газовых «целиков». Не помогал ремонт скважин, пластовые воды не блокировались, разработка пласта прекращалась и переводилась на вышележащие. «На начало ввода в эксплуатацию месторождений Краснодарского края указанных теоретических решений ещё не существовало, что привело к значительным ошибкам при разработке месторождений, – пишет в книге «Комплексное решение проблем развития газодобывающего региона» (1996) Пётр Петрович Макаренко. – Так, неравномерность отборов привела к «перерезанию» залежей газа языками обводнения (Ленинградское, Майкопское), необоснованное объединение объектов эксплуатации –к образованию целиков газа по отдельным пластам (Староминское, Сердюковское) и т.д. По расчётам, выполненным П. П. Макаренко, объёмы защемлённого и остающегося в целиках газа по пятнадцати месторождениям (Соколовское, Усть-Лабинское, Южно-Советское, Митрофановское, Ленинградское, Александровское, Майкопское, Сердюковское , Челбасское , Каневское , Некрасовское, Крыловское, Староминское, Кущёвское и Березанское) составляет более 80 млрд м3. Из них наиболее крупные запасы – в залежах I, II и III горизонтов Майкопского (24 млрд м3),Ленинградского (17,5 млрд м3), Крыловского (7,3 млрд м3), Березанского (6,5 млрд м3) и Староминского (5,7 млрд м3) месторождений. Эти объёмы нельзя не признать значительными. И дело ближайшего будущего – вовлечь их во вторичную разработку, сократив тем самым существующий в крае дефицит газа. Но в начале 60-х годов о дефиците газа никто не задумывался. На снижение пластовых давлений отрасль ответила энергичным строительством компрессорных станций. За один год, с сентября 1964 по сентябрь 1965 года, была построена уникальная «Березанская» компрессорная, что позволило значительно увеличить объём транспорта газа. Турбоцех компрессорной возглавил Н. И. Давыдов, будущий главный инженер, а затем и начальник Березанского управления. Уже в 1966 году был построен современный по тем временам газокомпрессорный цех, оснащённый новейшими турбоагрегатами. До 72 млн м3 газа в сутки шло через «Кущёвскую» КС в центр России. К началу 90-х годов компрессорная станция выработала свой моторесурс, из-за чего было принято решение о серьёзной реконструкции и строительстве газопровода-отвода к Кущёвской СПХГ. В августе 1996 года заработала первая турбина ГПА Ц-6,3, началось наращивание закачки газа в подземное хранилище. В 1962 году добыча газа достигла 8,8 млрд м3 газа в год, конденсата – 200 тыс. тонн. Число действующих эксплуатационных скважин составило 111. Растущие темпы добычи требуют образования новых управленческих структур. В 1962 году создается Краснодарское управление магистральных газопроводов Главгаза СССР, начальником которого назначается Василий Александрович Динков – будущий министр газовой промышленности СССР (1981-1985 гг.). В 1964 году Кубань уже добывала 40 млн м3 природного газа в сутки. Газ постепенно становится мощным фактором развития региона. Уже в 1957 году постановление Совета Министров СССР ставило задачу использования газа для снабжения восьми сахарных заводов, общая суточная потребность которых составляла тогда 2209 тыс. м3. На бытовые нужды в 1965 году население края использовало всего 343 тысячи м3 газа в сутки. Значительную роль в развитии отрасли играет смена руководства страны. Н. С. Хрущёв соглашается с мнением специалистов о возможности широкого использования газа (по примеру западных стран) в промышленных целях. Появляется известное постановление от 27 августа 1958 года, в котором ставится задача «довести в ближайшие 15 лет добычу и производство газа до 270-320 млрд м3, что в 13-15 раз превысит объём добычи и производства газа в 1957 г.» В перечне мер Краснодарский край стоит на первом месте: «...обеспечить в 1959-65 годах усиление разведочного бурения и прирост промышленных запасов природного газа в Краснодарском крае в объёме 260 млрд м3, а также развитие геологоразведочных работ и прирост промышленных запасов газа, в первую очередь, для снабжения Урала, по Саратовскому Совнархозу – в объёме 185 млрд м3, Сталинградскому Совнархозу – 200 млрд м3, Оренбургскому Совнархозу – 80 млрд, Коми АССР – 70 млрд и по Тюменской области – 100 млрд м3».Новый уровень задач потребовал создания 16 ноября 1965 года в составе Министерства газовой промышленности СССР нового производственного объединения «Кубаньгазпром». В состав объединения вошли Каневское, Майкопское и Краснодарское газопромысловые управления, два автотранспортных управления и база снабжения. Таким образом, из разрозненных структурных единиц, промыслов, больших и маленьких «контор» был создан единый производственный комплекс, способный решать самые сложные задачи. 1969 год стал для «Кубаньгазпрома» точкой наивысшего подъёма отрасли. Из общих 28 млрд м3 на долю «Кубаньгазпрома» пришлось 25814 тысяч м3 газа. К 1970 году протяжённость магистральных газопроводов составила 2350 км, действовало 60 ГРС, установленная мощность всех компрессорных станций достигла 119,0 тыс. кВт. Но дальнейший рост объёмов уже невозможен. В результате интенсивного отбора газа, падения пластовых давлений и обводнения значительного количества скважин, на промыслах резко снижается добыча газа. Для преодоления этой ситуации в 1972 году «Кубаньгазпрому» передают Краснодарское и Армавирское управления буровых работ для наращивания поисково-разведочного бурения. Для обеспечения бесперебойного снабжения газом Краснодарского края и Республики Адыгея, было принято решение о создании первого подземного хранилища газа. Впервые начинается поисковое бурение на шельфах Азовского и Чёрного морей (в 1987 году эти работы перешли в ведение объединения «Черноморнефтегазпром»). На долю П. П. Макаренко выпал наиболее трудный период в истории «Кубаньгазпрома», когда с пика добычи в двадцать пять миллиардов кубометров газа произошло снижение объёмов добычи до двух миллиардов. В неимоверно сложные для российской экономики годы этот человек сумел сохранить «Кубаньгазпром» как структурную единицу «Газпрома», как коллектив единомышленников и профессионалов. Он нашёл пути и возможности для того, чтобы объединение поднялось на более высокий уровень развития. По поручению «Газпрома» в Тюмени было организовано северное подразделение «Кубаньгазпрома». Это была очень тяжёлая и большая работа. И очень своевременная с точки зрения сохранения кадров. В общей сложности 6,5 тысяч кубанских газовиков работали на Уренгое и в Ямбурге. Обустраивали территорию, бурили скважины, выполняли весь комплекс работ. И вышли по объёмам бурения на 120 скважин в год. Потом были вахтовые работы на Астраханском газохимическом комплексе, строительство в Краснодарском крае трех заводов газового машиностроения (Армавирский, Каневской и Северский), совсем уже фантастическое строительство Темрюкского порта и создание пароходной компании, закладка нескольких посёлков газовиков, строительство санаториев... В Краснодарском крае и Республике Адыгея продолжает развиваться сеть газопроводов. Построены новые магистральные газопроводы: «Обвод г. Краснодара» (1973г., 100 км), «Майкоп – Самурская – Сочи» (1975 г., 200 км), «Краснодар – Крымск» (1980 г., 94 км), «Березанская –Славянск-на-Кубани» (1989 г., 140 км). В 80-е годы окончательно сформировалась основа современной газотранспортной схемы обеспечения потребителей. С учётом изменения структуры поставок газа и неравномерности потребления, транспорт газа начал работать реверсом из северных районов страны, где на полную мощность заработали новые месторождения. Первоочередной задачей стало создание подземных хранилищ газа. В качестве перспективных объектов для ПХГ рассматривались Кущёвское и Александровское газоконденсатные месторождения. В начале 80-х годов Кущёвское находилось ещё в процессе эксплуатации, поэтому первым подземным хранилищем газа суждено было стать Александровскому, на базе которого возникла Краснодарская СПХГ. В 1987 году был достигнут проектный объём закачанного газа первой очереди хранилища. Проектный объём активного газа составлял на момент пуска 1 млрд м3. В 1991 году была произведена опытная закачка газа в первый объект Кущёвской СПХГ с проектной мощностью 5 млрд м3. Сейчас станции приступили к реконструкции, что позволит им в полтора раза повысить свои возможности. Даже в трудные времена возможности «Кубаньгазпрома» позволяли решать самые сложные задачи и воплощать самые смелые проекты. Новым этапом развития «Кубаньгазпрома» становится Межправительственное соглашение от 15.12.97 г. о строительстве экспортного газопровода «Россия – Турция» через акваторию Чёрного моря. «Кубаньгазпром» неожиданно попадает в пересечение не только российских, но и международных интересов. Сильнейшее противодействие иностранных игроков на международном рынке газа, отсутствие достаточного опыта строительства и эксплуатации подобных объектов, снова ставят успех дела в зависимость от характеров, выучки и профессиональной гордости работников всей газовой отрасли. С этого времени начинается новый этап в истории газовой отрасли региона. В сложных условиях были построены две уникальные компрессорные станции — «Береговая» и «Краснодарская», проложены трубы по суше и по акватории Чёрного моря на глубине 2000 метров. На пути газопровода в горах (Кобыла и хребет Безымянный) были прорублены сложнейшие по технологии микротоннели общей протяжённостью 3260 м. Газопровод «Голубой поток» после завершения строительства стал символом возрождающейся России, залогом развития газовой отрасли на длительную перспективу, принципом новой сырьевой стратегии на международном рынке. 11 марта 2014 года суммарный объём газа, поставленного в Турцию по этой магистрали, достиг 100 миллиардов кубометров! И в дальнейшем мощность «Голубого потока» будет только увеличиваться. А впереди — пуск нового перспективного проекта «Южный коридор», который обеспечит подачу газа в газотранспортную систему «Турецкий поток». Для этого возводятся новые уникальные компрессорные станции. КС «Русская» — самая мощная станция в мире, что позволит ей создавать давление газа, достаточное для транспортировки «голубого топлива» на расстояние 900 километров! Производительность станции – 63 млрд м3 в год. С такой же производительностью компрессорная станция «Казачья» будет проводить подготовку газа к транспортировке в Европу. Новые объекты создаются в зоне ответственности Березанского и Кущёвского управлений. В 2012 году в зоне ответственности Березанского управления в чистом поле всего за десять месяцев выросла современная компрессорная станция – «Кубанская». Этот объект включился в решение сразу нескольких задач: донести газ до олимпийского Сочи, дать новые объёмы южному региону и обеспечить экспорт «голубого топлива» в Европу. «Березанцы» вновь ждут «пополнения» – идёт строительство компрессорной «Кореновская». С её пуском суммарная мощность всех ГПА филиала составит без малого 300 МВт. Серьёзные перемены коснутся возможностей Кущёвского ЛПУМГ – речь идёт о реконструкции компрессорной и ГТС, что связанно с необходимостью увеличения объёмов ПХГ почти вдвое. Кроме того, здесь пройдет газовая магистраль «Южного коридора», транспортирующего газ в экспортный «Турецкий поток». Очевидно, что газовая отрасль Кубани уверенно развивается и сегодня. За годы своей истории предприятие выросло в многопрофильный комплекс, который послужил основой для развития бурения, добычи, транспорта, подземного хранения и ремонта, реализации газа. [8] 2.3 Основные места размещения газовых месторождений в Краснодарском крае Ленинградское месторождение – находится северной части Краснодарского края. Это газоконденсатное месторождение было одним из крупнейших в стране. В середине 1958 г на этом месторождении был использован гидрохимический метод контроля, затем на том же месторождении за короткий срок с помощью данного метода впервые в СССР было изучено крайне неравномерное обводнение многопластовой залежи. На Ленинградском ГКМ были окончательно отработаны все детали применения гидрохимического метода контроля за обводнением газовых и газоконденсатных скважин и залежей и он, начиная с месторождений Кубани, сравнительно быстро был распространен на все газодобывающие регионы СССР. Майкопское месторождение - расположено в 15 км к северу от Майкопа. Открыто в 1958, разрабатывается с 1960. Центр добычи — г. Краснодар. Приурочено к брахиантиклинальной складке, осложняющей северный борт Адыгейского выступа. Выявлено 5 залежей в отложениях нижнего мела. Тип залежей пластовый сводовый. Продуктивные горизонты сложены песками и песчаниками. Тип коллектора поровый. Пористость 15,5-17,5%, проницаемость до 1400 мД. Глубина верхней залежи в своде 2435 м, нижней — 2670 м. Эффективная мощность пластов от 6,5 м до 70 м. Начальное пластовое давление 26,6 МПа в верхней залежи, 30,3 МПа — в нижней. Состав газа (%): CH4 87,9-90,0; С2Н6+ высшие 6,2-6,9; N2 1,0-1,5. Содержание стабильного конденсата до 85 г/м3. Плотность конденсата 795-815 кг/м3. Староминское Месторождение - входит в состав Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции. Открыто в 1956 г., разрабатывается с 1957 г. По запасам относится к категории средних. Приурочено к брахиантиклинальной складке, продуктивны песчаники нижнего мела. Расположено на С. Краснодарского кр., в 150 км от г. Ростова-на-Дону. Березанское Месторождение – месторожде́ние в Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции. Открыто в 1956 г. Эксплуатируется с 1957 г. По запасам относится к средней категории. Расположено южнее г. Кропоткина Западно-Бейсугское месторождение – это газовое месторождение находится в 15 км к северо-востоку от г.Приморско-Ахтарск. добыча в сутки составляет 4-5 тыс. куб. м. Разведаны большие запасы газа под Бейсугским лиманом. Возможности одной пробуренной скважины определяются в размерах добычи до 120 тыс. м3 в сутки. Данное месторождение не используется. Свободненское месторождение - находится в районе хутора Свободный. Здесь добыча в сутки составляет 8-10 тыс. куб. м. Функционируют 3 скважины. Юбилейное месторождение – расположено в 24 км к востоку от Усть – Лабинска.В 12 км к югу проходит шоссе Усть-Лабинск-Курганинск. Восточно-Прибрежное месторождение – находиться в 1 км к югу от станицы Черноерковской. Компания «Газпром добыча Краснодар» приступила к бурению скважины №13 на Восточно-Прибрежном нефтегазоконденсатном месторождении в Славянском районе Краснодарского края. Ее глубина составит 3362 метра. Целевое назначение - добыча газа, газового конденсата и нефти.[13] 3.ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ ИИ ГАЗА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ |