средства для коррекции имунных состояний. 5. Ср-ва для коррекц иммун состояний 19.09.2020. Лекарственные средства, влияющие на иммунные процессы

Скачать 285.54 Kb. Скачать 285.54 Kb.

|

|

Лекарственные средства, влияющие на иммунные процессы Иммунная система, наряду с другими системами (нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и др.) обеспечивает постоянство внутренней среды организма (гомеостаза). Компонентами иммунной системы являются: -специальные клетки иммуноциты (лейкоциты, лимфоциты, макрофаги); -молекулы (иммуноглобулины); -цитокины (интерлейкины, интерфероны). Таким образом, иммунная система сложна и выключение или отклонение от нормы какого-либо звена приводит к ее дисфункции. Иммунотерапия, как способ воздействия на систему иммунитета с целью устранения иммунопатологии или профилактики иммунных заболеваний, может носить специфический и неспецифический характер. Специфическая иммунотерапия обеспечивает формирование иммунного ответа только на конкретные антигены и проводится с помощью активной или пассивной иммунизации (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, интерфероны). При неспецифической иммунотерапии применяют ЛС, влияющие на различные звенья иммунной системы: -иммуностимуляторы, активизирующие клеточный и гуморальный иммунитет; -иммуномодуляторы, регулирующие деятельность различных факторов иммунной системы, при этом одни звенья они могут угнетать, другие стимулировать; -иммунокорректоры, исправляющие дефекты функционирования иммунной системы; -иммунодепрессанты, подавляющие ответ иммунной системы, иммунологические реакции. Средства для лечения гипериммунных состояний(противоаллергические средства)

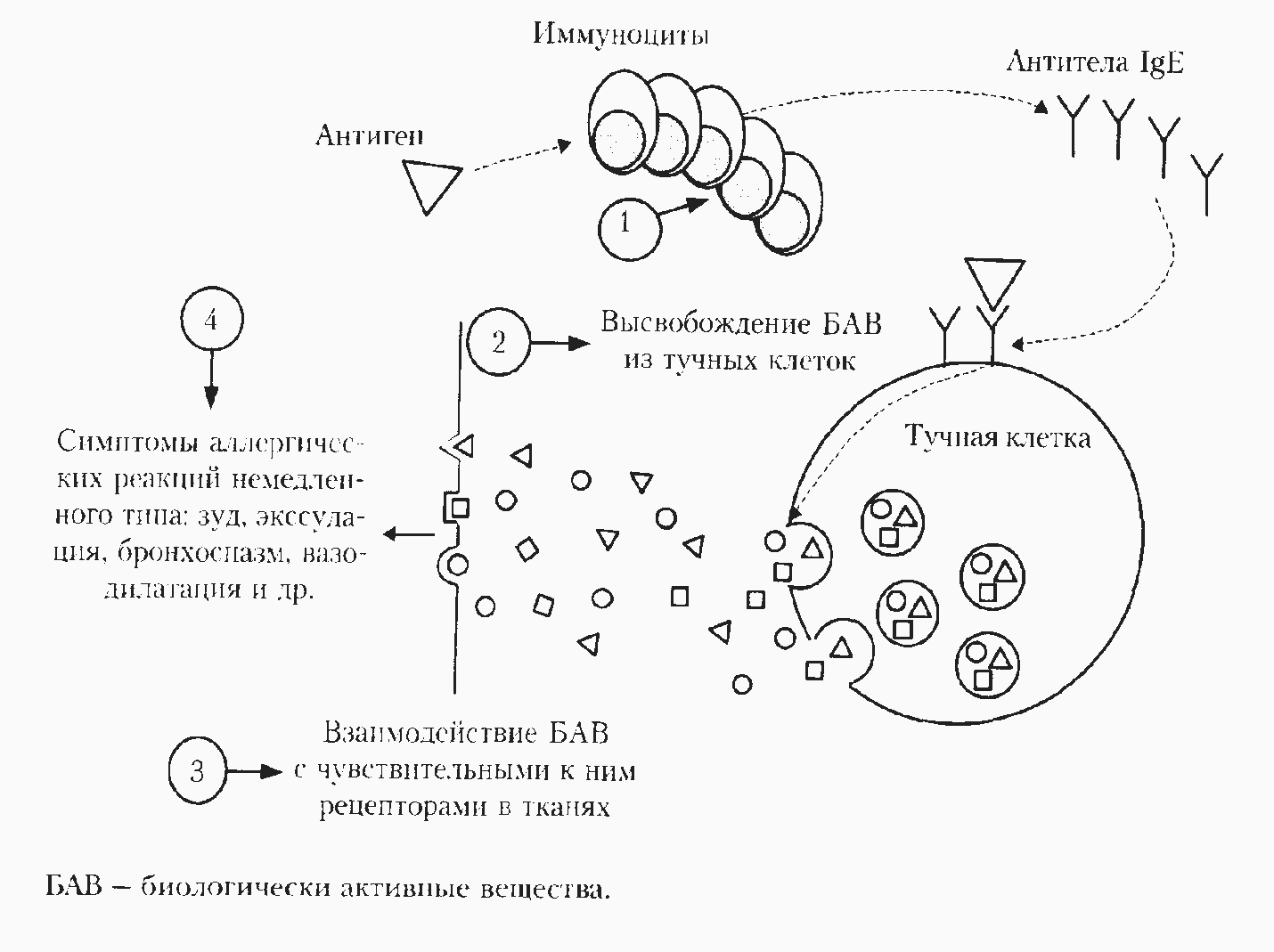

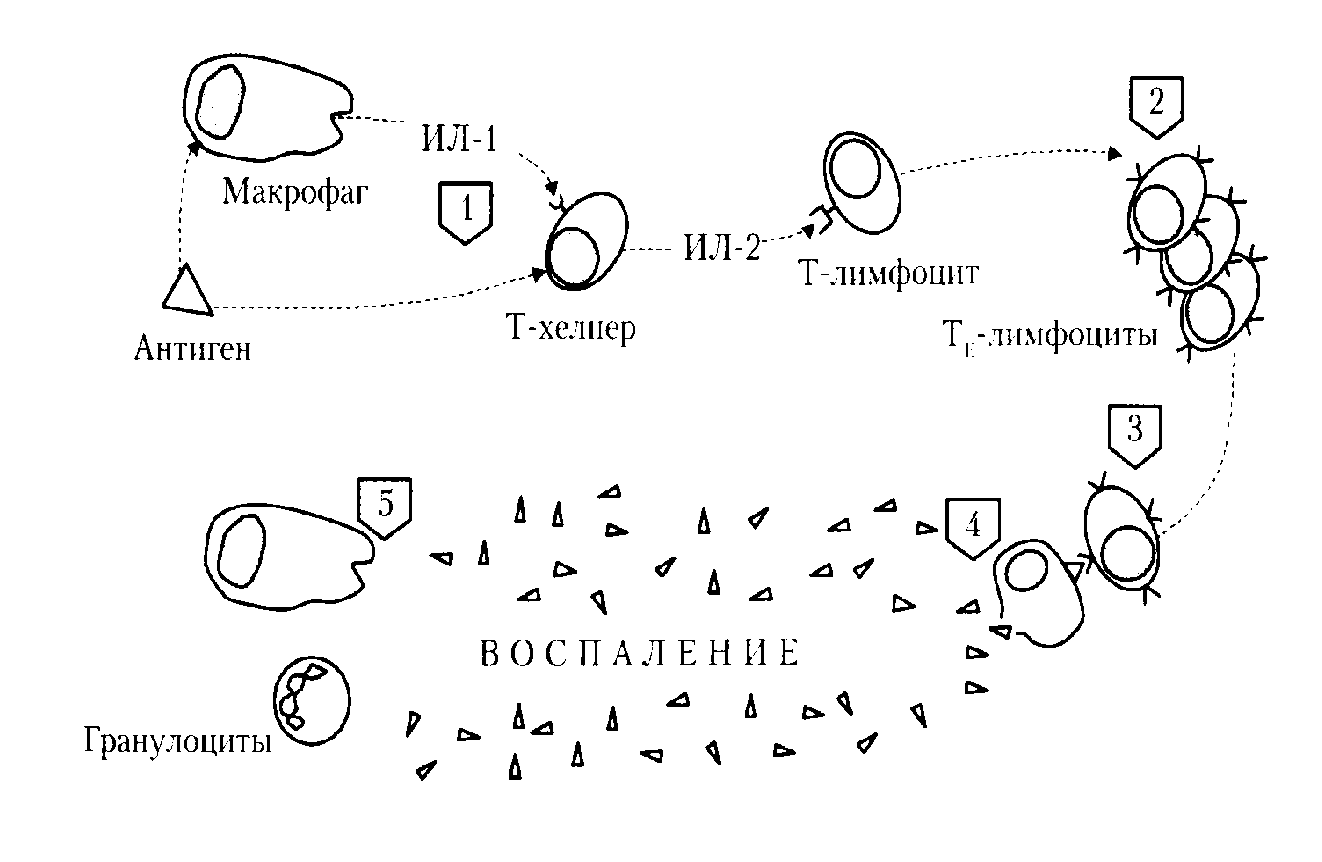

Аллергия – патологический процесс, который является следствием гиперсенсибилизации (повышенной чувствительности) организма к различным веществам и проявлениям гипериммунной реакции. Реакции гиперчувствительности различают двух типов: немедленные и замедленные. Основными участниками аллергических реакций являются лейкоциты (Т- и В-лимфоциты, моноциты – макрофаги, гранулоциты), система комплемента, а также другие клетки и гуморальные факторы. Аллергии немедленного типа связаны с гуморальным иммунитетом, проявляются через несколько минут или часов: бронхоспазм, ринит, конъюнктивит, крапивница, анафилактический шок, сывороточная болезнь, отек Квинке и др. (Рис. 29) Аллергические реакции замедленного типа формируются медленно (1-2 суток и более), они связаны с клеточным иммунитетом и зависят от наличия сенсибилизированных Т-лимфоцитов. (Рис.30). К ним относятся туберкулиновая реакция, контактный дерматит, реакция отторжения трансплантата, бактериальная аллергия, аутоиммунные поражения и другие заболевания. Гипериммунные реакции немедленного (анафилактического) типа вызываются антигенами и представляют собой патологические измененную форму гуморального иммунного ответа. В качестве антигена, могут выступать различные вещества (аллергены). В результате контакта антигена с сенсибилизированными лимфоцитами в крови появляются антитела (иммуноглобулин Е), обезвреживающие антигены. Иммуноглобулин Е обладает особым сродством к тучным клеткам и фиксируется на их поверхности, при  Рис. 29 Схема развития аллергической реакции немедленного типа этом они становятся сенсибилизированными. Тучные клетки находятся практически во всех тканях организма. Их называют так из-за большого количества гранул, в которых депонируются гистамин, серотонин, простагландины и другие биологически-активные вещества. В наибольшем количестве тучные клетки обнаруживаются в окружающей вены соединительной ткани легких, кожи, миндалин, в слизистой носоглотки, кишечнике. При повторном поступлении антигенов в организм происходит их взаимодействие с антителами на поверхности тучных клеток, тучные клетки при этом разрушаются, и из них высвобождается гистамин. Он взаимодействует со специфическими Н1- и Н2-гистаминовыми рецепторами, которые контролируют различные функции организма. Н1-гистаминовые рецепторы располагаются в гладкой мускулатуре бронхов, кишечника, матки, мелких сосудах, ЦНС. При взаимодействии с ними гистамина повышается тонус и возникает спазм органов, повышается проницаемость сосудов, возникает отек ткани и др., т.е. развивается аллергическая реакция немедленного типа. Н2-гистаминовые рецепторы расположены в слизистой желудка, сердце, сосудах, тучных клетках. При взаимодействии с ними гистамина усиливается секреция желудочного сока, расширяются сосуды, возникает тахикардия и др. Аллергическая реакция замедленного типа опосредуется Т-лимфоцитами. Первоначально попавший в ткань антиген захватывается макрофагом и представляется Т-лимфоциту. Последний приобретает на своей поверхности рецептор для антигена. Образуется антиген-специфический клон Т-лимфоцитов. Посредством своих специфических рецепторов Т-лимфоциты связывают антиген, который вызывает их пролиферацию и выделение лимфокинов, повреждающих ткани. Все лимфокины способствуют накоплению лейкоцитов в очаге реакции, формированию воспаления. (Рис.25). При аллергии замедленного типа применяются две группы ЛС: иммунодепрессанты и противовоспалительные средства для уменьшения повреждения тканей.  ИЛ – интерлейкины Рис. 30 Схема развития аллергической реакции замедленного типа Лечение аллергических заболеваний следует начинать с выяснения природы аллергена и устранения контакта с ним. Если вследствие тех или иных причин не удается избежать воздействия аллергена, прибегают к использованию противоаллергических ЛС. Для лечения таких состояний используются: а) глюкокортикоиды; б) блокаторы Н1-гистаминных рецепторов; в) стабилизаторы мембран тучных клеток; г) функциональные антагонисты медиаторов аллергии. Глюкокортикоиды влияют на все этапы аллергии. Они подавляют образование иммунных клеток (лимфоцитов, плазмоцитов) и уменьшают продукцию антител, предупреждают разрушение тучных клеток, оказывают действие, противоположное медиаторам аллергии (см. также «Гормональные ЛС коры надпочечников»). Их применяют при бронхиальной астме, сенной лихорадке, в дерматологии (экзема, псориаз, дерматит и др.), анафилактическом шоке и других аллергических реакциях. Блокаторы гистаминовых рецепторов. Выделяют Н1- и Н2-антигистаминные средства, способные блокировать тот или иной вид рецепторов и выключают соответствующие реакции. Избирательность действия ЛС на гистаминные рецепторы довольно велика. Сам гистамин почти не используется в медицинской практике, его применяют только в диагностических целях при исследовании состояния секреторной функции желудка. Напротив, антагонисты гистамина, блокирующие Н1- и Н2-гистаминовые рецепторы, применяются очень широко (блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов – циметидин, ранитидин, фамотидин и др.) (см. «Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения»). Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов конкурентно ингибируют рецепторы гистамина и обладают разнообразными фармакологическими эффектами: антигистаминным, седативно-снотворным, холинолитическим, противорвотным, местноанестезирующим и др. ЛС предупреждают и снимают бронхоспазм, стабилизируют проницаемость сосудистой стенки, снимают зуд, устраняют спазмы кишечника и матки, вызванные гистамином. Эти средства применяют при крапивнице, аллергических ринитах, поллинозах, кожном зуде, аллергической сыпи, нейродермите, дерматите, экземе, как составной элемент комплексного лечения бронхиальной астмы, анафилактического шока, отека легких, а ЛС I поколения – также при затруднении засыпания, для премедикации перед наркозом, для потенцирования действия неопиоидных анальгетиков (анальгина и др.), при болевом синдроме. Побочные нежелательные эффекты блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов связаны с их М-холинолитическими свойствами (сухость во рту, запоры и затруднение мочеотделения, тахикардия, повышение внутриглазного давления и нарушение зрения) или снотворным (сонливость, ухудшение внимания и работоспособности). Поэтому людям, профессия которых требует непрерывного внимания и быстрой реакции (водители транспорта, операторы, летчики и др.), амбулаторное лечение такими противогистаминными лекарственными средствами противопоказано. Это касается ЛС 1 поколения, которые являются неселективными и влияют на разные рецепторы. Все ЛС этой группы противопоказаны при беременности, многие из них с осторожностью следует назначать при глаукоме и язвенной болезни, заболеваниях почек и печени. Выделяется 3 поколения антигистаминных средств. Свойства ЛС 1-го поколения: являются липофильными, проникают через ГЭБ; помимо влияния на рецепторы гитамина они могут блокировать М-холинорецепторы, α-адренорецепторы, серотониновые рецепторы и проявляют следующие эффекты: седативно-снотворный, холинолитический, противорвотный и противоукачивающий. При длительном приеме (2-3 недели) снижается антигистаминовая активность (тахифилаксия). Имеются лекарственные формы для инъекций. Свойства ЛС 2-го поколения: оказывают избирательное действие на Н1-рецепторы, антигистаминное действие более выражено, не дают седативного эффекта (являются гидрофильными и плохо проникают через ГЭБ), не обладают холинолитической, адреноблокирующей активностью, не влияют на серотониновые рецепторы. Длительность действия – 12-24 часа. Отсутствует тахифилаксия при длительном применении. Способны блокировать калиевые каналы сердечной мышцы и вызывать нарушения сердечного ритма. Имеются лекарственные формы для местного применения. Свойства ЛС 3-го поколения: являются активными метаболитами антигистаминных средств первого и второго поколений, не проникают через ГЭБ, длительность действия – 12-24 часа. Таблица 5 Сравнительная характеристика антигистаминных средств

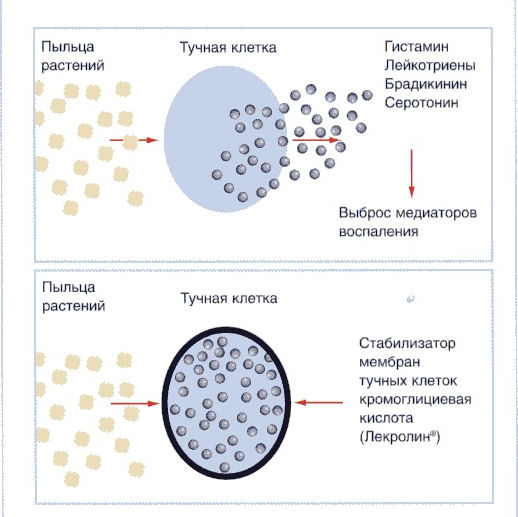

Антигистаминные лекарственные средства I поколения Дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол, дифекол) – один из основных представителей антигистаминных средств, блокирующих Н1-рецепторы, оказывает сильное седативное и снотворное действие. Применяют димедрол внутрь, внутримышечно, иногда в вену, местно на кожу и слизистые оболочки, ректально. Под кожу не вводят из-за раздражающего действия. Длительность действия 3-5 часов. Прометазина гидрохлорид (дипразин, пипольфен) является производным фенотиазина. Проявляет сильную антигистаминную активность, оказывает выраженное влияние на ЦНС, обладает сильным седативным действием, усиливает действие наркотических, снотворных, анальгезирующих и местноанестезирующих средств. Назначают внутрь (после еды), внутримышечно, внутривенно, но не подкожно. Длительность действия – 6-8 часов. Клемастина фумарат (тавегил) по фармакологическим свойствам сходен с димедролом, но более активен и действует более длительно – 8-12 часов. Оказывает умеренный седативный эффект. Диметинден (фенистил) обладает седативным, антигистамииным, холиноблокирующим эффектами. Длительность действия – 12 часов. Применяется внутрь и местно. Нежелательные эффекты возникают редко. Хлоропирамин (супрастин, субрестин) похож по действию на дипразин, длительность действия – 4-6 часов. Квифенадин (фенкарол) обладает высокой антигистаминной активностью. Практически не оказывает седативного и снотворного действия, не обладает холинолитической активностью. Обладает раздражающим действием. Применяют внутрь после еды. Мебгидролин (диазолин) является лекарственным средством длительного действия – до 24 часов без седативного и снотворного эффектов. Обладает умеренной антигистаминной активностью. Применяют при различных аллергических заболеваниях, когда угнетение ЦНС нежелательно. Назначают внутрь после еды. Антигистаминные лекарственные средства II поколения Противоаллергические средства II поколения – Терфенадин (трексил), Лоратадин (кларитин, эролин, кларистин, кларисенс), Астемизол (гисманал, гисталонг), Цетиризин (зиртек, парлазин, теларикс, аллеркапс), Эбастин (кестин) являются эффективными продолжительно действующими лекарственными средствами, применяются чаще всего 1 раз в день. Иногда возможны аритмии. Антигистаминные средства III поколения К III поколению относится Фексофенадин (телфаст, фексомакс, алтива), Дезлоратадин (эриус) – длительно действующие высокоэффективные ЛС без выраженных побочных эффектов. Противопоказаны детям до 12 лет. Стабилизаторы мембраны тучных клеток Блокируют поступление в тучные клетки ионов кальция и стабилизируют мембрану тучных клеток и их гранул, в результате чего тормозится процесс дегрануляции и выброс медиатора аллергии. (Рис. 26). Кромогликат натрия (интал, ифирал, кромолин-натрий, кропоз, ломузол) урежает и облегчает приступы бронхиальной астмы. Является лекарственным средством I поколения кромонов. Его применяют для лечения бронхиальной астмы (но не для купирования приступа) ингаляционным способом с помощью ингалятора типа «Спинхалер». Ингалятор заряжается специальной капсулой, содержащей 20 мг тонкодисперсного порошка (на одну ингаляцию). Выпускается также в виде аэрозоля. Эффект проявляется не сразу, а только в течение нескольких недель регулярного применения. ЛС хорошо переносится больными, хотя может вызвать кашель и кратковременный бронхоспазм. Кромолин-натрий применяется также для лечения аллергических ринитов (назальный спрей), конъюнктивитов (глазные капли).  Рис. 31 Механизм действия стабилизаторов мембраны тучных клеток Ко II поколению кромонов относится Недокромил-натрий (тайлед). ЛС ингибирует высвобождение гистамина, простагландинов, лейкотриенов из тучных клеток и других БАВ, участвующих в воспалительной реакции бронхов. Длительное непрерывное применение тайледа уменьшает гиперреактивность бронхов, улучшает дыхательную функцию, уменьшает интенсивность и частоту возникновения приступов удушья. Применяют при бронхиальной астме, астматическом бронхите и других заболеваниях дыхательных путей. Эффект развивается к концу первой недели приема ЛС в виде ингаляций. Кетотифен (задитен, кетасма) тормозит выброс из тучных клеток медиаторов аллергии и оказывает блокирующее действие на Н1–гистаминовые рецепторы. ЛС хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все ткани, назначается внутрь. Применяется для предупреждения приступов бронхиальной астмы, при аллергических ринитах, конъюнктивитах, дерматитах и др. Стойкий эффект наступает через 10-12 недель ежедневного приема. Переносится хорошо, иногда наблюдается сонливость из-за угнетения ЦНС. Функциональные антагонисты медиаторов аллергии Активируют физиологическую реакцию, противоположную той, которая вызывается этими медиаторами. Показания к выбору того или иного средства определяются характером аллергической реакции. Так, при спастических реакциях желудочно-кишечного тракта применяют М-холиноблокаторы (атропин и др.) и спазмолитики миотропного действия (но-шпа и др.); при бронхиальной астме – β-адреномиметики (сальбутамол и др.), спазмолитические средства (аминофиллин и др.), М-холиноблокаторы (атровент); при аллергическом рините местно в виде капель и мазей применяют α-адреномиметики (галазолин и др.). Но они оказывают лишь временный симптоматический эффект. Наиболее опасным проявлением аллергической реакции немедленного типа является анафилактический шок (бронхоспазм, падение давления, асфиксия и смерть). Большинство шоков обусловлено введением ЛС – вакцин, сывороток, антибиотиков, плазмозамещающих жидкостей. Средством экстренной помощи считается эпинефрин (по 0,3-0,5 мл 0,1% р-ра под кожу (или в мышцу) с интервалами в 10-15 мин., затем вводят глюкокортикоиды (преднизолон до 100 мг и др.). При бронхоспазме – раствор аминофиллина. Проводят инфузию 5% раствора глюкозы или изотонического раствора хлористого натрия.

Средства, применяемые при гипоиммунных состояниях

Варианты дефицита и дисфункции иммунной системы многочисленны, и они являются показаниями для лечения иммуностимулирующими и иммуномодулирующими средствами. Иммуностимуляторы и иммуномодуляторы применяют при затяжных инфекционных и инфекционно-воспалительных заболеваниях, вялотекущих регенеративных процессах (ожоги, трофические язвы, тяжелые травмы), после химиотерапии у онкобольных, рассеянном склерозе, псориазе и др. Среди них выделяют несколько групп: Лекарственные средства бактерий и грибов Продигиозан и Пирогенал являются очищенными полисахаридами бактериальных мембран, усиливают неспецифическую резистентность организма, стимулируют Т-систему иммунитета и образование интерференов. Имудон, Бронхо-Мунал, ИРС-19 – лиофилизированные лизаты бактерий; Рибомунил – смесь титрованных рибосом и протеогликанов мембран бактерий. Стимулируют функцию Т- и В-лимфоцитов, продукцию иммуноглобулинов, активизируют фагоцитоз. Применяются при хронических инфекционных заболеваниях, для коррекции воспалительных процессов с затяжным течением, вялозаживающих ранах, лучевой терапии. Лекарственные средства тимуса (вилочковой железы) Являясь центральным органом иммунной системы, тимус вырабатывает несколько пептидных гормонов, которые обеспечивают созревание лимфоцитов и регуляцию разных стадий иммунного ответа. Из тимуса крупного рогатого скота получено ряд ЛС, содержащих комплексы тимических гормонов – Тималин, Т-активин, Вилозен, Тимостимулин, Тимоген и др. При их применении активизируются клеточный и Т-зависимый гуморальный иммунитет, фагоцитоз, продукция цитокинов, процессы регенерации тканей и кроветворения. ЛС тимуса назначают при первичных и вторичных иммунодефицитах, в периоды их обострений, гнойных процессах, аутоиммунных заболеваниях, новообразованиях, хронических инфекциях, трофических язвах, пролежнях, ожогах и др. Вилозен применяется местно при аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей. Синтетические лекарственные средства Левамизол (декарис) обладает иммуностимулирующим действием, стимулирует систему клеточного и гуморального иммунитета, повышает фагоцитарную активность макрофагов, выработку Т-лимфоцитов, интерферонов и интерлейкинов. Его используют при системной красной волчанке, опухолях, хронических инфекциях. Бендазол (дибазол) активирует неспецифическую резистентность организма, повышая фагоцитарную активность макрофагов, увеличивая синтез антител, интерферонов и других факторов. Действие ЛС развивается медленно, поэтому его используют для профилактики инфекционных заболеваний (гриппа и других ОРВИ в период эпидемий). Метилурацил, Пентоксил, Натрия нуклеинат – стимуляторы лейкопоэза. Применяются при хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях органов дыхания. Ликопид – синтетический аналог фрагмента пептидогликана клеточной стенки бактерий; стимулирует синтез интерлейкинов. Показан при псориазе, аутоиммунных заболеваниях. Полиоксидоний – синтетическое лекарственное средство, активирует фагоцитирующие клетки, клетки-киллеры, продукцию цитокинов, антител. Назначают внутримышечно и внутривенно при иммунодефицитных состояниях, связанных с вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями. Иммунофан представляет собой синтетический гексапептид, обладающий иммуномодулирующей активностью. Применяют при хронических инфекционных заболеваниях, в комплексной терапии ВИЧ-инфекции и др. Лекарственные средства растительного происхождения ЛС эхинацеи пурпурной – Иммунал, Иммунитал (сок из травы), Эхинацин (жидкий экстракт), Эстифан (сухой экстракт корней эхинацеи) являются стимуляторами неспецифического иммунитета, активизируют костно-мозговое кроветворение, фагоцитоз, обладают противовирусным и противоопухолевым действием. Иммуностимулирующим действием обладают ЛС корня солодки (сироп), микроводоросли спирулины (Фитосплат и др.), растительные адаптогены – ЛС женьшеня, элеутерококка, родиолы розовой, аралии, алоэ, шиповника, чеснока. Они активизируют преимущественно клеточный иммунитет, способствуют высвобождению интерферонов, повышают неспецифическую резистентность организма. Применяются для профилактики и лечения (в составе комбинированной терапии) простудных заболеваний: гриппа, инфекционно-воспалительных процессов и т.п. Выпускаются комбинированные таблетки, содержащие экстракты растений: «Фитонсол» – эхинацея + женьшень, «Эхингин» - эхинацея + солодка, «Тримунал» – эхинацея + женьшень + солодка. Средства заместительной иммунотерапии Их получают из крови, плазмы сыворотки крови человека или других биологических источников. Эти ЛС возмещают недостаток факторов системы иммунитета. Среди них выделяются ЛС иммуноглобулинов, интерферонов, интерлейкинов. Иммуноглобулин G человеческий нормальный содержит белки плазмы человека, антитела против широкого диапазона часто встречающихся инфекционных заболеваний. Применяется для создания краткосрочного пассивного иммунитета к большому числу вирусных и бактериальных инфекций, иммунодефицитных состояниях, недостаточности антител. Возможно развитие аллергических реакций. Интерфероны подразделяются на природные (первое поколение), получаемые из донорской крови и рекомбинантные, полученные методом генной инженерии (второе поколение). Из первого поколения используют интерфероны: человеческий лейко- и лимфоцитарный α-, β- и γ-интерфероны. Их применяют при вирусных заболеваниях, опухолях. (см. «Противовирусные средства»). γ-интерферон (имукин) вырабатывается Т-лимфоцитами и оказывает многогранное модулирующее влияние на иммунную систему: повышает фагоцитоз, модулирует антителообразование, усиливает действие Т-киллеров на инфицированные, поврежденные и опухолевые клетки и др. Применяется γ-интерферон для лечения онкологических заболеваний, коллагенозов, ревматоидного артрита, хронических вирусных, грибковых и других инфекциях. Побочными эффектами могут быть кратковременное повышение температуры тела, кожные сыпи. К рекомбинантным относятся Реаферон, Бетаферон, Виферон, Интрон, Кипферон и др. Они обладают противовирусным, иммуномодулирующим и противоопухолевым свойствами. Из группы интерлейкинов используются рекомбинантные Беталейкин (интерлейкин-1), Ронколейкин (интерлейкин-2). Их применяют при врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях, для лечения злокачественных опухолей, септических состояний различной этиологии. При введении препаратов интерлейкинов могут наблюдаться повышение температуры тела, озноб, головная боль. Для повышения неспецифической резистентности используются различные витаминные ЛС (витамины С, А, Е и др.) Иммунодепрессанты (иммуносупрессоры) применяются для подавления реакции тканевой несовместимости при пересадке органов, при некоторых аутоиммунных заболеваниях: ревматоидном полиартрите, неспецифическом язвенном колите, системной красной волчанке, гепатите и др. Особенно сильным иммунодепрессивным действием обладают цитостатические лекарственные средства – Циклофосфан, Меркаптопурин, Хлорбутин и др., а также глюкокортикоиды. Их иммунодепрессивный эффект проявляется в снижении количества лимфоцитов, торможении образования иммунных комплексов, снижении уровня иммуноглобулинов, угнетении фагоцитоза.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||