Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения лекция. ЛЕК ЖКТ №5 (1). Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения

Скачать 279 Kb. Скачать 279 Kb.

|

|

Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения Система пищеварения находится под постоянным влиянием факторов внешней среды, в первую очередь, характера питания, условий труда и быта. Нарушения секреторной и моторной функций пищеварительного тракта возникает при многих заболеваниях и патологических состояниях. Для регулирования и нормализации деятельности органов системы пищеварения используют различные ЛС. Средства, влияющие на аппетит

Аппетит регулируется сложной нейрогуморальной системой. Ведущая роль принадлежит пищевому центру, расположенному в гипоталамусе. В нем различают два центра: голода и насыщения. Взаимоотношение между этими центрами таково, что при возбуждении одного центра тормозится активность другого. Средства, повышаюшие аппетит Снижение аппетита является симптомом ряда заболеваний и может привести к истощению. Для регулирования аппетита используются горечи. Они действуют рефлекторно, раздражают вкусовые рецепторы языка и слизистой оболочки полости рта, что ведет к возбуждению пищевого центра, а затем к усилению секреции желудочных и других пищеварительных желез. К горечам относятся средства растительного происхождения: трава полыни горькой и настойка полыни, трава тысячелистника, трава золототысячника, листья вахты трехлистной, корень одуванчика и др. Применяют горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, гипоацидном (от греч. hypo – ниже, лат. – acidus – кислый) гастрите. Их принимают за 15-20 мин. до еды. Повышают аппетит также инсулин, нейролептики, анаболические стероиды. Средства, снижающие аппетит (анорексигенные средства - от греч. an – отрицание, orexis – аппетит) Эти средства ускоряют возникновение чувства насыщения, действуя на пищевой центр, стимулируя в нем центр насыщения, что приводит к угнетению центра голода. Это позволяет снизить количество и калорийность принимаемой пищи, т.е. облегчает соблюдение диеты. Анорексигенные средства применяются в основном при лечении алиментарного ожирения, которое приводит к нарушению обмена веществ, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и др. К ним относятся Фенилпропаноламин (тримекс), Сибутрамин. Их назначают по 1-2 табл.(капс.) во время еды утром и в обед. Нежелательные побочные эффекты проявляются в повышении давления, головной боли, ощущении сухости во рту, диспептических явлениях, нарушении сна, раздражительности. Противопоказаны эти ЛС при глаукоме, гипертензии, депрессиях, психических нарушениях, беременности. Средства, влияющие на функции желудка Различают секреторную и моторную (двигательную) функции желудка, которые регулируются вегетативной нервной системой. Парасимпатические нервные волокна оказывают возбуждающее воздействие, а симпатические - угнетающее влияние на секрецию и моторику пищеварительного канала. Средства, применяемые при нарушении секреторной функции желудка Слизистая желудка секретирует несколько ферментов, главным из которых является пепсиноген. Для его превращения в активный фермент – пепсин – необходима резко кислая среда, как и для его протеолитического действия (оптимальная активность пепсина проявляется при рН 1,4-2,0; при рН 4,0 и выше пепсин не работает). Для этого обкладочные клетки желез желудка одновременно с секрецией главными клетками пепсиногена секретируют соляную кислоту. Секреция желез желудка находится под контролем блуждающего нерва, а также ряда гормонов ЖКТ и других эндогенных веществ. Париетальные клетки желудка содержат М-холинорецепторы и гастриновые рецепторы. Ацетилхолин и гастрин стимулируют секрецию соляной кислоты преимущественно непрямым путем, увеличивая высвобождение гистамина. Гистамин активизирует Н2-гистаминовые рецепторы париетальных клеток и усиливает секрецию соляной кислоты. (Рис.37). Имеется ряд веществ, образующихся в организме, которые угнетают секрецию желез желудка. К ним относятся секретин, холецистокинин, простагландины и др. Средства, применяемые при пониженной секреции желез желудка

Секреция желез желудка находится под контролем блуждающего нерва, а также ряда гормонов ЖКТ и других эндогенных веществ. Повышение тонуса блуждающего нерва, а также высвобождение гастрина и гистамина усиливают секреторную активность желудка. Основные ферменты желудочного сока – пепсин, химозин, липазы. Пепсин и химозин – протеолитические ферменты, которые расщепляют белки до полипептидов и аминокислот. Липазы желудочного сока расщепляют жиры до глицерина и жирных кислот. При недостаточности желез желудка применяют вещества, стимулирующие секрецию, или средства заместительной терапии. 1- Средства заместительной терапии При недостаточности продукции соляной кислоты используют ЛС, содержащие энзимы желудочного сока и соляную кислоту, которые восполняют их недостаток в желудке. Сок желудочный натуральный получают путем мнимого кормления собак. Сок желудочный искусственный получают путем настаивания высушенных желудков свиней на разведенной хлористоводородной кислоте. ЛС содержат все ферменты и кислоту. Применяют внутрь при гипо- и анацидных гастритах, ахиллии, диспепсии. Назначают во время или после еды по 1- 2 столовой ложке взрослым, детям по 1- 2 чайной ложке. Пепсин получают из слизистой оболочки желудка свиней. Применяют обычно в сочетании с разведенной 1-3% соляной кислотой при расстройствах пищеварения. Принимают до или во время еды по 1-2 столовой ложке. При недостаточности секреции соляной кислоты используются кислота хлористоводородная разведенная по 20-40 капель с водой до еды или во время еды (через соломинку). Ацидин-пепсин (бетацид) – таблетки, содержащие 1 часть пепсина и 4 части ацидина (бетаина гидрохлорида), который в желудке отделяет свободную соляную кислоту. Принимают по 1-2 табл. в растворенном виде во время или после еды. Абомин получают из слизистой оболочки желудка телят, содержит сумму протеолитических ферментов. Назначают по 1 табл. во время еды. Цитропепсин содержит пепсин в сочетании с лимонной кислотой. 2-Средства стимулирующей терапии. Для усиления секреторной деятельности желез желудка используются ЛС подорожника: Сок подорожника и гранулы Плантаглюцид. Они содержат сумму полисахаридов подорожника большого и блошного. Стимулируют секрецию при наличии в слизистой желудка функционально способных клеток, оказывают спазмолитическое и противовоспалительное действие. Назначают при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с пониженной кислотностью. Сокогонным действием обладают горечи, углекислые минеральные воды, фруктовые кислые соки. Для диагностики функционального состояния желудка применяют гистамин. Он стимулирует Н2-гистаминовые рецепторы желудка, что приводит к значительной секреции желудочного сока при сохраненной секреторной активности. При передозировке могут развиться шок, коллапс. Средства, применяемые при повышенной секреции желез желудка

Ряд заболеваний системы пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, дуодениты и др.) сопровождаются повышенной секрецией желудочного сока. Для лечения этих заболеваний используются ЛС, нейтрализующие соляную кислоту, снижающие продукцию желудочного сока и соляной кислоты, защищающие слизистую оболочку от механического и химического повреждения и др. Антацидные средства Антациды (от греч. anti – против, лат. acidus – кислый) представляют собой основания, которые вступают в химическую реакцию с соляной кислотой желудочного сока, нейтрализуют ее, т.е. оказывают противокислотное действие, уменьшают пептическую активность желудочного сока, нормализуют моторную функцию желудка, устраняют изжогу, ослабляют боль, обладают адсорбирующим и обволакивающим действием. Их применяют при различных видах диспепсий, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, изжоге и др. В качестве антацидных средств используют соли, оксиды, гидроксиды металлов (магния, алюминия, кальция). В основу классификации антацидов положена их способность к всасыванию. Всасывающиеся антациды могут оказывать системные эффекты, невсасывающиеся - действуют преимущественно в ЖКТ. Хорошо всасывающимся в ЖКТ антацидом безусловно является натрия гидрокарбонат (натрия бикарбонат, питьевая сода). Обычно к группе всасывающихся антацидов относят и кальция карбонат осажденный, который абсорбируется примерно на 10 %, в связи с чем при его применении существует достаточно большой риск развития системных эффектов. Карбонаты входят в состав ЛС «Ренни», «Рэникзон». Наиболее привлекательным свойством натрия гидрокарбоната является быстрое наступление эффекта, но продолжительность действия препарата очень короткая. В течение 15-20 минут он приводит к увеличению внутрижелудочного рН до 7 и выше, что вызывает развитие синдрома отдачи с вторичным повышением секреции соляной кислоты. Усилению секреции кислоты способствует и выделение в процессе реакции нейтрализации углекислого газа, растягивающего стенки желудка и вызывающего болевой синдром. У больных с глубоким язвенным дефектом растяжение стенок желудка чревато перфорацией. Углекислый газ вызывает также отрыжку и метеоризм. Системное действие натрия гидрокарбоната может проявляться развитием алкалоза, клиническими признаками которого являются слабость, головная боль, ухудшение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, спазмы мышц и судороги. Риск алкалоза особенно высок у пациентов с нарушением функции почек. На фоне алкалоза может развиваться гипокалиемия. Кроме того, гидрокарбонат натрия приводит к ощелачиванию мочи и способствует образованию фосфатных камней. Кальция гидрокарбонат взаимодействует с соляной кислотой медленнее, чем натрия гидрокарбонат. В результате взаимодействия выделяется также углекислый газ. Кроме того, ионы кальция оказывают прямое стимулирующее действие на секрецию гастрина клетками слизистой оболочки желудка и в результате стимулируют вторичную секрецию соляной кислоты еще в большей степени, чем натрия гидрокарбонат. При длительном приеме всасыванию подвергается примерно 10 % принятого кальция гидрокарбоната, что может привести к развитию гиперкальциемии, особенно у больных с нарушенной функцией почек. При длительном применении кальция гидрокарбоната возможно развитие запоров и образование камней в почках. Гиперкальциемия также угнетает продукцию паратгормона, вызывая задержку выведения фосфора и накопление фосфата кальция, что ведет в свою очередь к кальцификации тканей и развитию нефрокальциноза. При применении кальция карбоната может развиваться алкалоз. Группа невсасывающихся антацидов включает прежде всего препараты алюминия и магния. Основной механизм действия невсасывающихся антацидов связан с адсорбцией соляной кислоты, поэтому их эффект развивается медленнее, чем у всасывающихся препаратов, но продолжается дольше - 2,5-3 часа. Они превосходят всасывающиеся антацидные средства и по буферной (нейтрализующей) емкости. Невсасывающиеся антациды обладают дополнительными благоприятными свойствами: они могут адсорбировать пепсин, способствуя уменьшению протеолитической активности желудочного сока, обладают обволакивающим действием, обладают цитопротективным действием, связанным с повышением содержания простагландинов в слизистой оболочке желудка, стимуляцией секреции бикарбонатов. К невсасывающимся антацидам относятся ЛС, содержащие соединения алюминия и магния: суспензии «Альмагель», «Алмол», «Маалокс», «Анацид» и др.; таблетки «Гастал», «Алюмаг» и др.(в составе – магния и алюминия гидроксиды); гели, содержащие алюминия фосфат – «Альфогель», «Гефал», «Фосфалюгель» и др. Их применяют по 1-2 дозировочные ложки или по 1-2 таблетки через час после еды и перед сном. Системного алкалоза при их применении не возникает, но при длительном применении возможны нежелательные эффекты: остеопороз, энцефалопатия, анемия, нарушение памяти. Они усиливаются при нарушении выделительной функции печени. Особенно опасны в этом плане алюминийсодержащие антациды. Из адсорбирующих и обволакивающих антацидных средств используются ЛС, содержащие висмута нитрат основной: «Викаир», «Викалин», «Бисмофальк». Их назначают через час после еды и на ночь. Оказывают защитное, противовоспалительное действие. Средства, тормозящие нейрогенную и гормональную секрецию желудочных желез, применяют при так называемых кислотно-пептических заболеваниях. Блокаторы Н2 - гистаминовых рецепторов Блокаторы Н2-рецепторов гистамина препятствуют действию гистамина на париетальные клетки, понижая их секреторную активность. Они подавляют секрецию, ускоряют заживление язв, устраняют дневные и ночные боли, оказывают кровоостанавливающее действие. Применяют Н2- гистаминоблокаторы при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическом эзофагите, гастрите и др. Циметидин (гистодил, тагамет) является лекарственным средством 1 поколения этой группы. Назначают 3-4 раза в сутки или 2 раза в сутки (утром и вечером). Нежелательные побочные эффекты: головная боль, чувство усталости, сонливость, кожная сыпь. Обладает антиандрогенной активностью, в связи с чем может вызвать у мужчин нарушение половой функции и гинекомастию (увеличение грудных желез). Угнетает микросомальные ферменты печени и поэтому может потенцировать действие ряда ЛС, метаболизирующихся в печени. При длительном применении может вызвать лейкопению. Отменять его необходимо постепенно. Противопоказан при беременности, лактации, детям в возрасте до 14 лет, выраженных нарушениях функции почек и печени. В настоящее время практически не применяется.   Н+

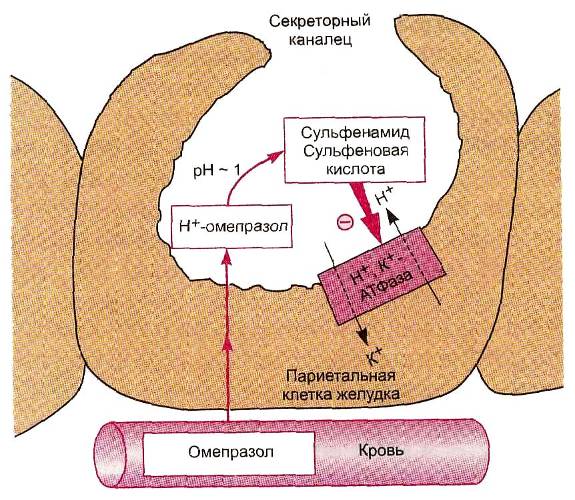

Рис.37 Механизм действия средств, снижающих секрецию хлористоводородной кислоты желудочного сока Ранитидин (гистак, зантак, ранисан, зантин) – представитель 2 поколения блокаторов Н2-рецепторов гистамина. Он оказывает более выраженное тормозящее действие на секрецию соляной кислоты и почти не вызывает побочных эффектов. Редко отмечаются головная боль, утомляемость, понос или запор. Назначают 1-2 раза в сутки. Фамотидин (квамател, фамоцид, ульфамид, фамо) активнее ранитидина и действует более продолжительно, является лекарственным средством 3 поколения. Назначают его на ночь. Он практически не вызывает побочных эффектов, антиандрогенное действие у него отсутствует, на микросомальные ферменты не влияет. Блокаторы «протонового насоса» (Н+К+- АТФазы) Общий конечный путь стимуляции секреции (гистамином, гастрином, ацетилхолином и другими факторами) реализуется на уровне внешней мембраны париетальных клеток с помощью энергозависимого механизма (помпы) обмена ионов калия на ионы водорода. Для этого в мембране есть специфическая Н+К+-АТФаза, обеспечивающая не только продукцию HCl, но и поступление в кровь ионов К+ (Рис.38). Ингибиторы Н+К+-АТФазы необратимо блокируют протоновый насос париетальных клеток слизистой, тем самым, угнетая выделение соляной кислоты через секреторную мембрану.

Поскольку связь необратимая, восстановление активности фермента происходит медленно за счет синтеза новых его порций в течение 4-5 дней – отсюда стабильный и длительный эффект блокады помпы. Эти средства применяют при тяжело протекающих пептических язвах. К этой группе ЛС относятся Омепразол (омез, лосек, зероцид, омегаст, ометаб, омепрол), проявляет выраженный антисекреторный эффект, приводит к снижению секреции соляной кислоты независимо от природы раздражителя. Обладает высокой эффективностью при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Является пролекарством. Его метаболиты активно связываются с ферментом. Назначают внутрь 1 раз в сутки утром или вечером. Побочные эффекты проявляются редко: тошнота, головокружение, аллергические реакции. Более эффективными считаются активные ЛС Лансопразол (лансокап, ланцерол, лансазол), Рабепразол (париет, рабезол), Пантапразол (пантап, пантасан). | ||||||||||||||||||||