Общая теория связи. Лекция 1. Лекция 1 Общие сведения о системах связи Вопросы, выносимые на изучение

Скачать 246.03 Kb. Скачать 246.03 Kb.

|

|

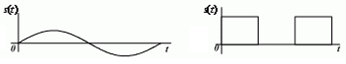

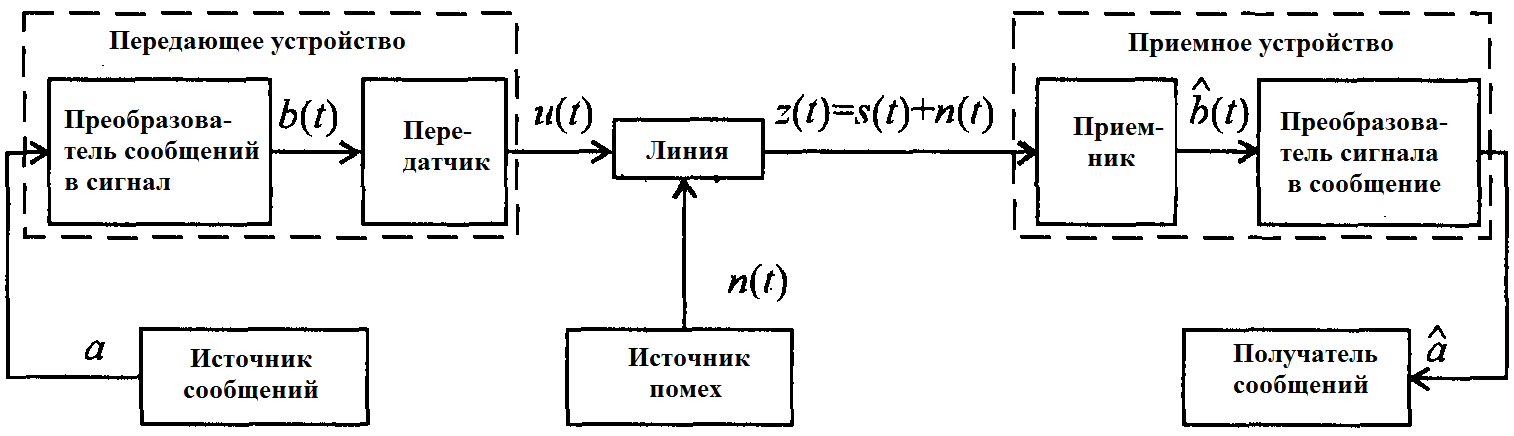

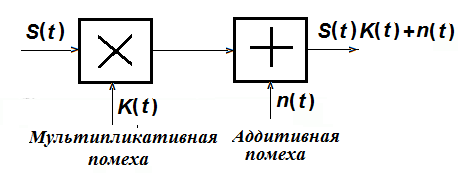

Тема 1. Общие сведения о системах связи Лекция №1 Общие сведения о системах связи Вопросы, выносимые на изучение: Введение. Цель и содержание дисциплины, рекомендуемая литература. Понятие информации, сообщения, сигнала. Функциональная схема систем передачи информации. Помехи и искажения в каналах связи. Основные характеристики систем передачи информации. Рекомендуемая литература Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи. СПб: Лань, 2010. Биккенин Р.Р., Чесноков М.Н. Теория электрической связи. М.: Академия, 2010. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем. М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2008. Введение. Цель и содержание дисциплины, рекомендуемая литература Существование современного человеческого общества немыслимо без высокоорганизованных средств связи и управления. Объемы информации, которые необходимо передавать в настоящее время по различным каналам связи, резко возрастают. При этом постоянно повышаются требования к достоверности и надежности передачи сообщений. Существующая сеть связи ‑ это сеть, единая в организационном и техническом отношениях, позволяющая вести передачу между любыми точками страны любого вида сообщений: телефонных, телеграфных, фототелеграфных, вещания, телевидения, цифровой информации для вычислительных и управляющих машин и систем, разнообразной экономической информации и т.д. Разработка систем связи, удовлетворяющих современным требованиям, базируется на фундаменте современной общей теории связи, которую часто называют еще статистической теорией связи, общей теорией информации, теорией передачи и сообщений и т.д. Теория передачи сообщений изучает общие закономерности, присущие как самим сообщениям, так и их передаче при наличии помех. Основы этой теории были заложены в работах советского ученого В.А. Котельникова по теории помехоустойчивости в 1947г. и американского ученого Клода Шеннона по теории информации в 1949 г. Теория электрической связи является обобщающей теоретической дисциплиной, основой современной техники связи. Появление этой теории было обусловлено наличием большого количества накопленных и ожидающих обобщения частных знаний в теории и технике связи. Она ставит и решает основные вопросы в общем виде, позволяя не только обозреть, но и предсказать заслуживающие внимания направления дальнейшего развития техники связи. Целью изучения дисциплины «Общая теория связи» является изучение основных закономерностей обмена информацией на расстоянии, ее обработки, эффективной передачи и помехоустойчивого приема в телекоммуникационных системах различного назначения. Она базируется на предшествующем изучении физики, математики, дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и информатики. В свою очередь «Теория электрической связи» является базовой для дисциплин «Радиопередающие устройства», «Радиоприемные устройства», «Цифровые системы передачи», «Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов», «Средства и комплексы радиорелейной, спутниковой и электропроводной связи». Дисциплина рассчитана на два семестра – пятый и шестой. Всего 207 часов. Включает 34 часа лекций (18 и 16 часов по семестрам), 34 часа практических занятий (18 и 16 часов по семестрам) и 34 часа лабораторных работ (18 и 16 часов по семестрам), а также 95 часов самостоятельной работы. В шестом семестре предусмотрено выполнение курсовой работы. Среди рекомендованной литературы можно выделить: Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высш. шк., 2005. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. М.: Академия, 2003. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. М.: Высш. шк., 2002. Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи. М.: КомКнига, 2006. Биккенин Р.Р., Чеснокова М.Н. Теория электрической связи. М.: Академия, 2010. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Компьютеризированный курс. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2010. Основы современной теории связи были заложены в фундаментальных работах В.А. Котельникова по теории потенциальной помехоустойчивости (1947 г.) и К. Шеннона по теории информации (1948 г.). Отдельные вопросы теории связи рассматривались в более ранних работах X. Найквиста (1928 г.) и В.А. Котельникова (1933 г.), в которых сформулирована и доказана теорема отсчетов, в работе Р. Хартли (1928 г.), где была введена логарифмическая мера количества информации. В создании и развитии статистической теории связи большую роль сыграли работы А.Я. Хинчина (1938 г.) по корреляционной теории стационарных случайных процессов, А.Н. Колмогорова (1941 г.) и Н. Винера ( 1947 г.) по интерполированию и экстраполированию стационарных случайных последовательностей, А. Вальда (1950 г.) по теории статистических решений. Дальнейшее развитие теория получила в работах В.И. Сифорова, А.А. Харкевича, Л.М. Финка, Д.Р. Левина, Д.Д. Кловского, Р. Райса, Р. Галлагера, К. Хелстрома, Р. Фано и многих других отечественных и зарубежных ученых. Классическая теория помехоустойчивости при флуктуационных помехах развита в перечисленных выше работах для каналов со случайно изменяющимися параметрами и продолжает развиваться в направлении учета реальных характеристик сигналов и помех, в том числе нестационарных. Вопросы синтеза оптимальных приемников непрерывных и импульсных сигналов успешно решаются на основании теории нелинейной фильтрации. Дальнейшим шагом является разработка и применение методов построения адаптивных систем, позволяющих обеспечить высокую достоверность передачи сообщений в каналах с переменными параметрами при неполной априорной информации о сигналах и помехах. Современная теория связи позволяет достаточно полно оценить различные системы по их помехоустойчивости и эффективности и тем самым определить, какие из них являются наиболее перспективными. Она достаточно четко указывает не только возможности совершенствования существующих систем связи, но и пути создания новых, более совершенных систем. В настоящее время речь идет о создании систем, в которых достигаются показатели эффективности, близкие к предельным. Одновременное требование высоких скоростей и верности передачи приводит к необходимости применения систем, в которых используются многопозиционные сигналы и мощные корректирующие коды. Наиболее совершенная система связи должна быть саморегулирующей (адаптивной) системой. Однако не следует думать, что во всех случаях необходимо стремиться к созданию сложных систем, отбрасывая простые как менее совершенные. Разработка наиболее совершенных систем передачи информации всегда должна базироваться на технико-экономическом расчете. Сложность систем не должна превосходить определенного экономически обоснованного уровня. По этой причине не следует чрезмерно усложнять системы в погоне за их максимальным совершенством. В ряде случаев более простые системы могут иметь необходимую степень совершенства, а экономически быть более целесообразными. 2 Понятие информации, сообщения, сигнала В теории и технике электрической связи существует ряд основополагающих фундаментальных понятий, к числу которых, в первую очередь, относятся понятия информации, сообщения и сигнала. Под информацией принято понимать сведения о событиях, явлениях, предметах являющихся объектом ряда операций: передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования. В ряде случаев понятие информации отождествляется с понятием данные, что находит широкое применение в системах цифровой связи. В целом информацию можно трактовать как совокупность знаний человека об окружающем его мире. Любая система связи является системой передачи, в которой объектом передачи являются сообщения. Сообщение есть форма представления информации в целях ее хранения, обработки, преобразования или непосредственного применения. При этом используются различные знаки и символы, образующие множества. Данные множества могут быть конечными (например, буквенный текст) или бесконечными (например, телефонное сообщение). Каждая буква, например, принадлежит конечному множеству, образующему алфавит, а каждое слово – конечному множеству, образующему словарь. Множество сообщений совместно с их вероятностями появления (априорными вероятностями) называется ансамблем сообщений. Под источником сообщений принято понимать устройство, которое в каждый момент времени выбирает некоторое сообщение из множества (ансамбля) сообщений. Если имеется вероятностная модель, с помощью которой можно дать полное описание процесса появления сообщений на выходе источника, считают, что источник сообщений задан. Например, в качестве источника сообщений можно рассматривать оператора, работающего на телеграфном аппарате. Устройство, для которого предназначено сообщение, вырабатываемое источником, называется получателем сообщений. Получателем может быть человек-оператор или различные регистрирующие устройства, в том числе компьютер. С математической точки зрения всякое сообщение можно представить в виде некоторой функции времени  , которая может быть как непрерывной функцией непрерывного времени (например, при передаче речи), так и последовательностью чисел (слов, букв), т.е. функцией дискретного времени. , которая может быть как непрерывной функцией непрерывного времени (например, при передаче речи), так и последовательностью чисел (слов, букв), т.е. функцией дискретного времени.Для того чтобы сообщение могло быть передано получателю, необходимо воспользоваться каким-либо носителем. В качестве носителя можно использовать любой физический процесс, например, электрический ток в проводе (проводная связь), электромагнитное поле (радиосвязь), звуковые волны, световой луч и т.д. Изменяющаяся физическая величина  , отображающая передаваемое сообщение , отображающая передаваемое сообщение  , называется сигналом. Очевидно, что каждому сообщению должен соответствовать свой сигнал, чтобы на приемной стороне по принятому сигналу можно было однозначно определить переданное сообщение. , называется сигналом. Очевидно, что каждому сообщению должен соответствовать свой сигнал, чтобы на приемной стороне по принятому сигналу можно было однозначно определить переданное сообщение. Различают первичные и вторичные сигналы. Примеры первичных и вторичных сигналов приведены на рисунке 1.1.   а б  в г Рисунок 1.1 – Примеры первичных и вторичных сигналов Первичные электрические сигналы (ПЭС, видеосигналы) возникают в результате непосредственного преобразования сообщения в электромагнитное колебание, обычно на выходе оконечных устройств, как показано на рисунках 1.1,а,б. К ним относятся колебания тока микрофона, тока на выходе телеграфного аппарата и т.п. Характерным для первичных сигналов является относительно малая скорость их изменения и, следовательно, возможность передачи по низкочастотным каналам связи, например, таким, как проводные. Так, для передачи речи достаточен канал, пропускающий колебания от 300 до 3400 Гц. При телеграфной связи требуется полоса пропускания до нескольких сотен герц. Для передачи сообщения по радиоканалам необходимо его «записать» на высокочастотном колебании. Такая запись осуществляется в результате модуляции (манипуляции) первичным сигналом высокочастотного колебания. В результате образуется сигнал, который будем называть вторичным. Примеры вторичных сигналов для первичных сигналов, проиллюстрированных на рисунках 1.1,а,б, показаны на рисунках 1.1,в,г. Сигнал всегда является функцией времени, даже если сообщение, которое он переносит, не описывается временной функцией. В общем случае сигнал в системах электрической связи обозначается  , ,  (1.1) (1.1)где  ‑ номер сигнала; ‑ номер сигнала; ‑ интервал определения сигнала во времени; ‑ интервал определения сигнала во времени; ‑ параметры сигнала: амплитуда, частота и фаза. ‑ параметры сигнала: амплитуда, частота и фаза.Применение высокочастотных модулированных сигналов решает задачи использования физических свойств радиочастот, согласования геометрических размеров антенны с длиной волны колебаний, помехоустойчивости приема, частотного разнесения преобразованных ПЭС. 3 Функциональная схема систем передачи информации   Рисунок 1.2 – Схема системы связи Функциональная схема системы передачи информации представлена на рисунке 1.2. Анализ данного рисунка показывает, что в состав схемы системы передачи информации входит канал распространения или линия связи. Линией связи называется среда, используемая для передачи сигналов от передатчика к приемнику. В системах электросвязи данная линия представляет собой пару проводов, кабель или волновод, в системах радиосвязи – область пространства, в которой распространяются электромагнитные волны от передатчика к приемнику, в системах оптической связи – оптическое волокно. Совокупность технических средств, служащих для передачи сообщения от источника к потребителю, принято называть каналом связи. В приведенной на рисунке 1.2 функциональной схеме канал связи образуют передатчик, линия связи и приемник. Канал связи характеризуется тремя основными параметрами: ‑ полосой частот  , которую может пропустить канал; , которую может пропустить канал;‑ временем  , в течение которого канал предоставлен для работы; , в течение которого канал предоставлен для работы;‑ допустимым диапазоном уровней сигналов в канале (динамический диапазон). Канал связи вместе с источником и потребителем образуют систему передачи и обработки информации. Система передачи информации называется многоканальной, если она обеспечивает взаимо независимую передачу нескольких сообщений по одному общему каналу связи. Системы связи друг от друга могут отличаться типом передаваемых сообщений, методами преобразования сообщений в сигналы и восстановления сообщений по принятым сигналам физической средой, используемой в качестве линии связи, и т.д. Если по каналу связи сигналы могут передаваться только в одном направлении, то канал называется симплексным. Если же сигналы могут одновременно передаваться в обоих направлениях, то канал называется дуплексным. Дуплексные системы связи по сути дела имеют два канала (прямой и обратный), в общем случае не идентичных. В некоторых случаях в таких системах передача сообщений осуществляется лишь в одном направлении, а обратный канал используется для контроля и защиты от ошибок при передаче сообщений в прямом направлении. Такие системы называются системами с обратной связью. Обратная связь позволяет значительно повысить надежность работы и используется в системах связи и автоматического управления. В последних сигнал обратного канала воздействует на некоторое устройство для подстройки его параметров. Задачей любой системы передачи информации является доставка сообщения от источника (абонента) потребителю (другому абоненту), находящихся при этом в разных местах. Отличие принимаемого сообщения от переданного определяется степенью искажения соответствующего сигнала вследствие воздействия на него помех. 4 Помехи и искажения в каналах связи В процессе прохождения по реальным каналам связи сигналы подвергаются искажениям, поэтому получаемые сообщения воспроизводятся с некоторыми ошибками. Эти ошибки обусловлены характеристиками тракта передачи, а также помехами, воздействующими на сигнал. Изменение характеристик тракта, как правило, имеет регулярных характер, и поэтому их можно в большинстве случаев устранить посредством соответствующей коррекции. Помехи же, воздействующие на сигнал, имеют случайный характер, т.е. они заранее неизвестны и поэтому их влияние нельзя полностью устранить. Помехой принято называть любой случайное воздействие на сигнал, которое снижает достоверность воспроизведения передаваемых сообщений. Существующие помехи весьма разнообразны по своей природе и физическому воздействию. В радиоканалах различают: ‑ атмосферные помехи, обусловленные грозовыми электрическими процессами; ‑ индустриальные помехи, возникающие из-за резких изменений тока в цепях электроустройств; ‑ помехи от посторонних радиостанций, возникающие вследствие плохой фильтрации гармоник сигнала, недостаточной стабильности частот, нарушения регламента рабочих частот, нелинейности каналов, что приводит к образованию новых колебаний; ‑ космические помехи, обусловленные электромагнитными процессами, происходящими на Солнце, звездах и других внеземных объектах. В каналах проводной связи основными видами помех являются импульсные шумы и прерывания связи. Импульсные шумы возникают при автоматической коммутации и вследствие перекрестных наводок. Прерыванием связи называет явление, при котором сигнал либо резко затухает, либо совсем пропадает. Все указанные помехи относятся к внешним помехам, однако имеются и внутренние помехи, возникающие в аппаратуре. Внутренние помехи обусловлены, главным образом, наличием тепловых шумов – хаотического движения носителей заряда (электронов) в проводниках. Эти помехи принципиально неустранимы. В общем случае влияние помех  на полезный сигнал на полезный сигнал  можно представить в виде оператора: можно представить в виде оператора: . (1.2) . (1.2)В зависимости от характера взаимодействия с сигналом помехи подразделяются на аддитивные и мультипликативные. Аддитивной называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде слагаемого:  . (1.3) . (1.3)Мультипликативной называется помеха, которая при образовании выходного сигнала представляется в виде множителя входного сигнала:  , (1.4) , (1.4)где  ‑ некоторый случайный процесс. ‑ некоторый случайный процесс.Примером мультипликативной помехи являются замирания, заключающиеся в случайном изменении уровня и соответственно мощности сигнала из-за непостоянства условий распространения радиоволн. В проводных каналах мультипликативной помехой может быть прерывание связи, при котором сигнал в линии резко затухает. К аддитивным помехам можно отнести все рассмотренные виды внешних и внутренних помех. Среди аддитивных помех различного происхождения выделяют: ‑ сосредоточенные по спектру (узкополосные) помехи, ‑ сосредоточенные во времени (импульсные) помехи; ‑ флуктуационные помехи, не ограниченные во времени и спектру. Флуктуационная помеха (флуктуационный шум) представляет собой случайный процесс с нормальным распределением (гауссовский процесс). Такая помеха наиболее изучена и представляет наибольший интерес как в теоретическом, так и в практическом отношении, поскольку данный вид помех практически имеет место во всех реальных каналах. В реальных каналах имеются и аддитивные, и мультипликативные помехи, поэтому:  . (1.5) . (1.5)Схема действия помех в линиях связи показана на рисунке 1.3.   Рисунок 1.3 – Схема действия помех в линии связи Необходимо отметить, что между сигналом и помехой отсутствует принципиальное различие. Более того, они существуют как единое целое, хотя и противоположны по своему действию. Например, излучение передатчика радиостанции, являясь полезным для приемника того абонента, которому оно предназначено, одновременно может служить помехой для приемников тех абонентов, которым оно не предназначено. 5 Основные характеристики систем передачи информации В предыдущем вопросе лекции было отмечено, что вследствие воздействия на сигнал помех наблюдается искажение соответствующего сигнала и, как следствие, принимаемый сигнал будет отличаться от переданного. В связи с этим для оценки качества передачи и приема информации введено понятие помехоустойчивости – способности системы передачи информации противостоять вредному воздействию помех. При расчете помехоустойчивости используется количественная оценка степени соответствия принятого сообщения переданному с помощью величины, называемой вероятностью, или достоверностью. При передаче дискретных сообщений степень соответствия обычно определяется вероятностью ошибки  . Нахождение расчетных соотношений для определения вероятности ошибки в теории электрической связи является иногда сложнейшей задачей. Данные соотношения являются функциональными зависимостями . Нахождение расчетных соотношений для определения вероятности ошибки в теории электрической связи является иногда сложнейшей задачей. Данные соотношения являются функциональными зависимостями  от отношения сигнал/помеха: от отношения сигнал/помеха: , (1.6) , (1.6)где  ‑ мощность сигнала; ‑ мощность сигнала; ‑ мощность помехи. ‑ мощность помехи.При передаче непрерывных сообщений степень соответствия (достоверность) определяется значениям среднеквадратичного отклонения принятого сообщения от переданного:  , (1.7) , (1.7)где  ‑ соответственно переданное и принятое сообщения. ‑ соответственно переданное и принятое сообщения.Показатель достоверности – вероятности ошибки – определяет качество передачи информации. Однако для оценки качества применяется также и другой показатель – скорость передачи информации. Данный показатель базируется на характеристиках сигнала: длительности сигнала, ширине спектра, объеме сигнала. Всякий сигнал, рассматриваемый как временной процесс, имеет начало и конец. В связи с этим длительность сигнала  является естественным его параметром, определяющим интервал времени, в пределах которого сигнал существует. Длительность сигнала определяет необходимое время работы канала и просто связана с количеством сведений, передаваемых этим сигналом. является естественным его параметром, определяющим интервал времени, в пределах которого сигнал существует. Длительность сигнала определяет необходимое время работы канала и просто связана с количеством сведений, передаваемых этим сигналом. Второй характеристикой является ширина спектра сигнала  , которая характеризует поведение сигнала на протяжении его длительности, скорость его изменения. , которая характеризует поведение сигнала на протяжении его длительности, скорость его изменения. Спектр сигнала, в принципе, может быть ограниченным. Однако для любого сигнала можно указать диапазон частот, в пределах которого сосредоточена его основная энергия. Этим диапазоном и является ширина спектра сигнала. Сокращение спектра осуществляется исходя из допустимых искажений сигнала. Например, ширина спектра телефонного сигнала составляет  Гц, Гц,а ширина спектра телевизионного сигнала при стандарте 625 строк – 6 МГц. При телеграфной связи ширина спектра сигнала, определяемая скоростью его передачи (телеграфирования), составляет (1,5..3,0)v, где v – скорость передачи, измеряемая в бодах и равная числу электрических посылок, передаваемых в 1 с. Обычно  Бод, тогда Бод, тогда  Гц. Гц.Часто вводят довольно общую и наглядную характеристику – объем сигнала:  . (1.8) . (1.8)Объем сигнала  дает общее представление о возможностях данного множества сигналов как переносчиков сообщений. Чем больше объем сигнала, тем больше информации можно вложить в этот объем, но тем труднее передать такой сигнал по каналу связи. дает общее представление о возможностях данного множества сигналов как переносчиков сообщений. Чем больше объем сигнала, тем больше информации можно вложить в этот объем, но тем труднее передать такой сигнал по каналу связи.В качестве еще одной характеристики можно было бы ввести такую, которая определяла бы амплитуду сигнала на протяжении его существования, например, мощность. Однако мощность сигнала Рс сама по себе не определяет условия его передачи по реальным каналам связи с помехами. В связи с этим сигнал принято характеризовать отношением мощностей сигнала и помехи:  (1.9) (1.9)которое называют превышением сигнала над помехой или отношением сигнал/шум. Часто используется также характеристика сигнала, называемая динамическим диапазоном, определяемым соотношениями ‑ для амплитуд  сигналов: сигналов: (1.10а) (1.10а)‑ для мощностей  сигналов: сигналов: (1.10б) (1.10б)которая определяет интервал изменения уровней сигнала (например, громкости при передаче телефонных сообщения) и предъявляет соответствующее требования к линейности тракта. В радиовещании динамический диапазон частот сокращают до 30..40 дБ (1000..10000 раз) во избежание перегрузок канала. Требования к линейности тракта оцениваются с использованием понятия пикфактора:  (1.11) (1.11)представляющим собой отношение максимального значения сигнала к действующему. Чем больше пикфактор сигнала, тем хуже будут энергетические показатели радиотехнического устройства. Для характеристики систем передачи информации скорость передачи информации может быть оценена не только в бодах. Для двоичного источника применяется единица  (1.12а) (1.12а)где T – длительность посылки. Если код не является двоичным, т.е. его основание  , то , то  . (1.12б) . (1.12б)Наконец, как и для сигнала, вводится понятие емкости канала связи  : : . (1.13) . (1.13)При проектировании системы передачи информации должно выполняться условие  . .В простейших системах необходимо обеспечить выполнение условий:  , ,  , ,  . .При невыполнении этих условий в системе появляются искажения. |