РНГМ. РНГМ Э27-2Лекция 2 часть. Лекция 1 Теоретические основы разработки нефтяных и газовых месторождений Понятие системы и объекта разработки

Скачать 478.04 Kb. Скачать 478.04 Kb.

|

|

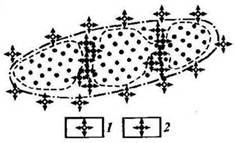

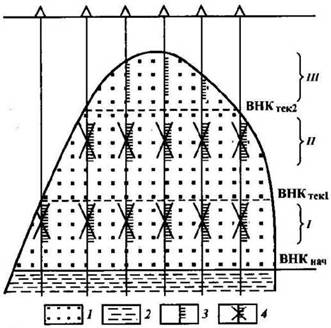

Рис. 1. Равномерное стягивание контура нефтеносности в однопластовом однородном объекте. Контуры нефтеносности: 1 — начальный, 2 — текущий; скважины: 3— нагнетательные, 4— добывающие  Рис. 2. Нагнетание воды в пласт по линиям "естественного" разрезания залежи. Скважины: 1— первой очереди, 2 - второй очереди; остальные условные обозначения см. на рис. 1 При определении принципиального подхода к регулированию разработки многопластовых объектов решающую роль играют особенности их строения и различия фильтрационных свойств. Нередко по разрезу многопластового объекта толщина и проницаемость пластов возрастают сверху вниз. В этих условиях применим принцип ускоренной выработки каждого нижележащего пласта по сравнению с вышележащим. При этом регулирование направлено на опережающую выработку нижнего пласта при обеспечении возможно более полного включения в разработку верхних пластов, хотя и более низкими темпами. По мере заводнения нижний пласт выключают из разработки путем его отключения в добывающих, а затем и в нагнетательных скважинах. Подобным образом осуществляется опережающая выработка следующего вышележащего пласта. В конечном счете обеспечиваются темпы выработки пластов, уменьшающиеся снизу вверх. Многие многопластовые объекты характеризуются тем, что слагающие их пласты высокой продуктивности расположены в верхней части объекта. В таких случаях может реализовываться принцип опережающей выработки наиболее продуктивного и содержащего основные запасы пласта независимо от того, в какой части разреза объекта разработки он находится. Одновременно целью регулирования является максимально возможная интенсификация выработки других пластов. Это необходимо для того, чтобы к моменту обводнения основного пласта в нижних пластах осталось как можно меньше запасов, так как довыработка их будет происходить в усложненных условиях из-за недостаточной надежности применяемых методов изоляции верхних обводнявшихся пластов объекта. При резкой геологической неоднородности и примерной равноценности всех пластов объекта принципиальная направленность регулирования заключается в возможно более полном вовлечении в работу всех пластов при максимальном уменьшении различий в темпах их выработки. При массивном строении залежей с большим этажом нефтеносности, когда при разработке происходит подъем ВНК, целесообразен принцип регулирования разработки, предусматривающий обеспечение относительно равномерного подъема ВНК по всей площади залежи. Осуществляют это путем изоляции (отключения) интервалов перфорации и последовательного переноса перфорации вверх по разрезу по мере подъема ВНК (рис. 3), с установлением оптимальных режимов работы добывающих скважин. При определении принципов регулирования разработки газонефтяных залежей исходят из того, что нефть вытесняется водой более полно, нежели газом за счет расширения газовой шапки. Поэтому в условиях природного активного напора контурных вод или приконтурного заводнения реализуют принцип регулирования разработки, предусматривающий обеспечение неподвижности ГНК и возможно более равномерного подъема ВНК и продвижения контуров нефтеносности. Неподвижность ГНК обеспечивают, регулируя отбор газа из газовой шапки таким образом, чтобы давление в газовой шапке все время оставалось равным пластовому давлению в нефтяной части залежи (излишний отбор газа приведет к подъему ГНК, т.е. к внедрению нефти в газовую шапку, причем значительную часть этой нефти впоследствии не удается извлечь).  Рис. 3. Последовательный перенос интервалов перфорации при разработке массивной залежи. Коллекторы: 1 - нефтенасыщенные, 2— водонасыщенные; 3 - интервалы перфорации; 4 — изолированные интервалы перфорации; I, II, III — последовательные этапы перфорации В условиях применения барьерного заводнения на газонефтяных залежах принципиальной направленностью регулирования разработки является создание сплошного водяного барьера между нефте- и газонасыщенной частями пласта. При разработке нефтегазовой залежи на газонапорном режиме (при вытеснении нефти газом за счет опускания ГНК), когда превалирующим видом энергии служит энергия расширяющегося газа газовой шапки, основная цель регулирования заключается в рациональном использовании энергии газа. Осуществляют этот принцип путем регулирования отборов жидкости, попутного газа и оптимального выбора интервалов перфорации. При определении принципиального подхода к регулированию разработки газовой залежи исходят из природного режима, при котором происходит ее эксплуатация. В условиях газонапорного режима основная задача регулирования заключается в максимальном снижении непроизводительных потерь давления в пласте. Для осуществления этого принципа выравнивают давление по объему залежи путем перераспределения отбора газа из залежи по отдельным добывающим скважинам. При упругогазоводонапорном режиме работы газовой залежи регулирование разработки направлено на обеспечение равномерного подъема ГВК и продвижения контуров газоносности, на уменьшение опережающего продвижения воды по более проницаемым прослоям. Реализация этого принципа заключается в воздействии на динамику обводнения скважин путем установления оптимальных уровней отбора по скважинам с учетом характера неоднородности пласта. При вытеснении нефти водой на завершающей стадии разработки нефтяных залежей принципиальное значение приобретает регулирование для извлечения нефти, оставшейся в малопроницаемых прослоях пластов, в основном обводнившихся. Лекция №6Охрана окружающей среды и недр при разработке нефтяных и газовых месторождений. Экологическая характеристика нефтегазодобывающего производства. Первой характерной особенностью нефтегазодобывающего производства является повышенная опасность его продукции, т. е. добываемого флюида - нефти и газа. Эта продукция опасна с точки зрения пожароопасноти, для всех живых организмов опасна по химическому составу, гидрофобности, по возможности газа диффундировать через кожу внутрь организма, по абразивности высоконапорных струй. Газ при смешивании с воздухом в определенных пропорциях образует взрывоопасные смеси. Второй опасностью нефтегазодобывающего производства является то, что оно способно вызывать глубокие преобразования природных объектов земной коры на больших глубинах. В процессе нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и весьма существенные воздействия на пласты. При снижении пластового давления происходит перераспределение нагрузки - повышаются напряжения в поровом скелете пласта. Эти процессы могут приводить к землетрясениям. Иными словами, нарушается равновесие литосферы, т. е. нарушается геологическая среда. Закачка воды для поддержания пластового давления, особенно с различными химическими реагентами, может приводить к загрязнению водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения. Загрязнение гидросферы происходит при бурении скважин, при аварийных перетоках между пластами и открытом фонтанировании. Третьей особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что практически все его объекты, применяемые материалы, оборудование, техника являются источниками повышенной опасности. Опасны трубопроводы с жидкостями и газами под высоким давлением, все электролинии, токсичны многие химреагенты и материалы. Четвертой особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что для его объектов необходимо изымать из сельскохозяйственного, лесохозяйственного или иного пользования соответствующие участки земли. Нефтегазодобывающее производство требует отвода больших участков земель на строительство объектов добычи нефти, дорог, коммуникаций, трубопроводов, ЛЭП. Пятой особенностью нефтегазодобывающего производства является огромное количество транспортных средств, особенно автотракторной техники. Вся эта техника, так или иначе загрязняет окружающую среду. По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду нефтегазодобывающее производство занимает одно из первых мест среди различных отраслей промышленности. Оно загрязняет практически все сферы окружающей среды - атмосферу, гидросферу, причем не только поверхностные, но и подземные воды, геологическую среду, т. е. всю мощность вскрываемых скважиной пластов в совокупности с насыщающими их флюидами. Характер воздействия на окружающую среду обусловлен тем, что все технологические процессы нефтегазодобычи - разведка, бурение, добыча, переработка, транспорт - оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Охрана водных ресурсов. Природные воды являются одним из объектов нефтяного загрязнения и испытывают техногенное воздействие при разведке и добыче углеводородов. При этом, в первую очередь, происходит снижение качества вод в результате загрязнения нефтью, промысловыми стоками, химреагентами, буровыми растворами. Присутствие нефти и нефтепродуктов в природных водах, превышающее ПДК, сокращает или полностью исключает практическое использование вод. Случаи нефтяного загрязнения широко распространены во многих промышленно развитых странах, обычно на этот вид приходится 30-40% общего загрязнения подземных вод. Существенное влияние на загрязнение поверхностных и подземных вод оказывают попутные воды, которые извлекаются из продуктивного пласта вместе с нефтью или газом. Наряду с высоким содержанием солей в этих водах присутствуют токсичные элементы и органические вещества. Серьезную экологическую проблему составляет утилизация отработанных буровых растворов, объемы которых при проходке скважин могут достигать несколько тысяч кубических метров. Наибольшую опасность для поверхностных и подземных вод представляют растворы, содержащие соединения хрома, нефть и нефтепродукты, электролиты, а также ПАВ. Охрана земель и растительных ресурсов. Глубина просачивания нефти зависит от механического состава почв. В супесчаных и песчаных почвах она превышает 1 м, а в суглинках и глинистых грунтах не достигает 50-70 см. Реакция почвенно-растительного комплекса на углеводородное загрязнение носит избирательный характер. Ареалы распространения тяжелых фракций нефти приурочены к пониженным элементам рельефа и не образуют сплошных покровов. В почве наблюдается накопление железа, марганца и уменьшается содержание фосфора, калия и магния. Возрастает соотношение между количеством углерода и азота, увеличивается доля нерастворимого осадка в гумусе, что ослабляет стойкость почвенных экосистем к неблагоприятным внешним воздействиям, вызывает существенное изменение их характеристик и снижение плодородия. Кроме того, нефть производит выщелачивание и уменьшает гидролитическую кислотность почв. Особую опасность представляет поступление битуминозных веществ, которые обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Под их влиянием повышается фитотоксичность почвы, приводящая к нарушению физиологических процессов и ухудшению растительной продукции. Скорость восстановления биопродуктивности нарушенного почвенного комплекса определяется количеством поступившей нефти и объемом рекультивационных работ. Экспериментально доказано, что период восстановления почвенно-растительных ресурсов после загрязнения их нефтью в количестве 12 л/м3 составляет от 10 до 15 лет в зависимости от климатических и ландшафтно-геохимических особенностей территории. Возобновление древесных пород на месте погибшего фитоценоза практически не наблюдается, а формирующиеся растительные сообщества отличаются объединением видового состава. С экологических позиций неприемлема ликвидация розливов нефти на поверхности земли путем их сжигания и захоронения. Сжигание нефти, разлитой на почве, сопровождается образованием канцерогенных веществ. При этом не только увеличивается токсичность почв, но и резко снижается их биологическая продуктивность. Охрана воздушной среды. Рассмотрим основные загрязняющие вещества, оказывающие негативное воздействие на качественный состав атмосферы в процессе добычи и переработки нефти и газа. Сероводород. Данный газ является наиболее опасным с точки зрения воздействия на живые организмы. Даже при небольшой концентрации сероводород оказывает отравляющее воздействие. Может поступать в атмосферу при разработке газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих в своем составе сероводород. Сернистый ангидрит SO2 Поступает в атмосферу при сжигании высокосернистых нефтепродуктов. Предприятия нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности на 40 % определяют уровень загрязнения атмосферы этим соединением. Данный компонент оказывает общее токсичное воздействие, нарушает углеводный и белковый обмен. Токсичность сернистого ангидрита возрастает при одновременном воздействие с сероводородом, оксидом углерода, аммиаком и оксидами азота. Углекислый газ. Может образовываться при бактериальном разложении органического вещества, нефти, бикарбонатов. Диоксид углерода присутствует в нефтяных попутных газах и в газах газовых месторождений. Диоксид азота NO2. Является одним из главных загрязнителей атмосферы среди азотсодержащих газов. Образование связанного азота происходит в процессе сжигания топлива, причем оксид этого элемента неустойчив в природных условиях и переходит в диоксид при реакции с кислородом воздуха. Диоксид азота оказывает общее токсическое воздействие и поражает при высоких концентрациях центральную нервную систему. Углеводороды. Поступают в атмосферу под влиянием антропогенной деятельности при испарении и неполном сгорании нефти и нефтепродуктов. Наиболее токсичными из углеводородных газов являются бутан и пентан. При сжигании жидких и твердых топлив выделяются ароматические углеводороды, которые обладают ярко выраженными канцерогенными и мутагенными свойствами. Пары жидких углеводородов тяжелее воздуха и при соединении с ним образуются взрывоопасные смеси, нижний предел воспламенения которых составляет около 1 %. Синтезированные вторичные продукты горения выпадают на поверхность земли в виде кислотных дождей и представляют реальную опасность для биосферы. Существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит нефтяной газ, который сжигается в факелах. Следует учитывать высокую миграционную активность газообразных веществ, которые фиксируются не только у источника загрязнения, но и на значительном удалении от него. Максимальный ареал рассеивания (до 15 км) характерен для углеводородов, аммиака и оксидов углерода; сероводород мигрирует на расстояние 5-10 км, а оксиды азота и серный ангидрит отмечаются в пределах 1-3 км от очага загрязнения. Помимо химического воздействия при сжигании газа происходит и тепловое загрязнение угнетения растительности, а в радиусе 50-100 м - нарушение фонового растительного покрова. Охрана недр при разработке нефтяных и газовых месторождений. Выполнение требований охраны и рационального использования недр при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ достигается применением совершенных методик проектирования и проведения всех видов работ на всех стадиях поисково-разведочного процесса. На этапе региональных работ выбор направления (и рационального комплекса исследований) должен проводиться на основе научно обоснованной геологической модели изучаемого региона. На стадии выявления и подготовки к поисковому бурению основное внимание необходимо обращать на комплексирование различных методов (структурное бурение, сейсморазведка и др.), проводить поиски ловушек различного типа (как структурных, так и неантиклинальных). На стадии поискового бурения полнота и рациональное изучение недр достигается вскрытием разреза осадочных пород на полную мощность или технически доступную глубину и изучением всех |