РНГМ. РНГМ Э27-2Лекция 2 часть. Лекция 1 Теоретические основы разработки нефтяных и газовых месторождений Понятие системы и объекта разработки

Скачать 478.04 Kb. Скачать 478.04 Kb.

|

|

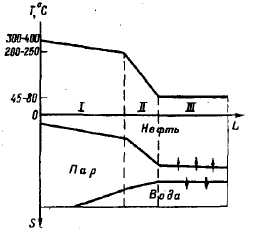

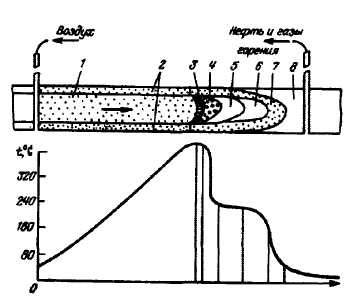

Очаговое заводнение по сути является избирательным заводнением, но применяется как дополнение к другим разновидностям заводнения (законтурному, приконтурному, разрезанию на площади, блоки и др.), если они не обеспечивают влияние закачки воды по всей площади объекта. Очаги заводнения (нагнетание воды в отдельные скважины или небольшие группы скважин) обычно создают на участках, не испытывающих или недостаточно испытывающих влияние заводнения после освоения запроектированного его вида. Под нагнетательные выбирают скважины из числа добывающих, преимущественно из тех, которые основную свою задачу уже выполнили, т. е. расположенные на заводненных (выработанных) участках объекта разработки. При необходимости для создания очагов заводнения бурят специальные дополнительные скважины. Очаговое заводнение применяют очень широко это одно из главнейших мероприятий по развитию и совершенствованию систем разработки с заводнением. Головное заводнение. По существу, эта разновидность близка к сводовому заводнению. Головным называют нагнетание воды в наиболее повышенные зоны залежей, тектонически или литологически экранированных в сводовых частях. Этот вид заводнения применяется при разработке месторождений нефти геосинклинального типа — в Азербайджане, Казахстане, Западной Украине и др. Барьерное заводнение. Эта разновидность внутриконтурного заводнения применяется при разработке нефтегазовых или нефтегазоконденсатных залежей пластового типа с целью изоляции газовой (газоконденсатной) части залежи от нефтяной. Кольцевой ряд нагнетательных скважин располагают в пределах газонефтяной зоны, вблизи внутреннего контура газоносности. В результате нагнетания воды в пласте образуется водяной барьер, отделяющий газовую часть залежи от нефтяной. Применение барьерного заводнения обеспечивает возможность одновременного отбора нефти и газа из недр без консервации газовой шапки на длительное время, обязательной при разработке с использованием природных видов энергии или при охарактеризованных выше разновидностях заводнения. Барьерное заводнение может сочетаться с законтурным или приконтурным, а также с использованием энергии напора пластовых вод. Наиболее эффективно его применение при относительно однородном строении и небольших углах падения пластов. Выбор и расположение нагнетательных скважин. Линию расположения нагнетательных скважин определяют в основном по технологическим и геологическим характеристикам. Задача заключается в подборе такой схемы расположения нагнетательных скважин, при которой обеспечивается наиболее эффективная связь между зонами нагнетания и отбора и равномерное вытеснение нефти водой. Один из основных методов обеспечения эффективной связи между зонами нагнетания и отбора - максимальное приближение линии нагнетания или отдельных нагнетательных скважин к эксплуатационным скважинам. Однако такое приближение может привести к нарушению равномерности продвижения контура нефтеносности. При законтурном заводнении линию нагнетания намечают на некотором расстоянии за внешним контуром нефтеносности. Это расстояние зависит от таких факторов, как: степень разведанности залежи - степень достоверности установления местоположения внешнего контура нефтеносности, что в свою очередь зависит не только от числа пробуренных скважин, но также от угла падения продуктивного пласта и его постоянства; предполагаемое расстояние между нагнетательными скважинами; расстояние между внешними и внутренними контурами нефтеносности и первым рядом добывающих скважин. Чем лучше степень разведанности, тем достовернее определено местоположение внешнего контура нефтеносности, чем круче и выдержаннее пласт, тем ближе к контуру можно наметить линию нагнетания. Смысл этого требования заключается в гарантии от заложения нагнетательных скважин в нефтеносной части пласта. Чем больше будет расстояние между нагнетательными скважинами, тем больше должно быть и расстояние от контура нефтеносности до линии нагнетания. Выполнение этого требования обеспечивает сохранение формы контуров нефтеносности без резких языков вторжения воды в нефтяную часть пласта. Чем больше расстояние между внутренним и внешним контурами нефтеносности, тем большие расстояния можно установить между нагнетательными скважинами, так как при удалении зоны эксплуатации от зоны нагнетания в меньшей степени будет проявляться взаимодействие отдельных нагнетательных и добывающих скважин, оно будет сказываться в виде взаимодействия линий нагнетания и отбора. Смысл этого требования также заключается в равномерности перемещения водонефтяного контакта. При внутриконтурном заводнении при определении мест, где нужно будет пробурить нагнетательные скважины, необходимо в первую очередь учитывать особенности геологического строения продуктивного пласта, изменение его толщины и проницаемости, значения этих параметров, степень расчлененности пласта на отдельные прослои, характер изменения насыщенности пласта нефтью и водой, зоны выклинивания изменчивости пласта. Намечаемое расположение нагнетательных скважин должно преследовать следующие цели: 1. Обеспечение во всех точках залежи эффективного поддержания пластового давления. Поэтому нагнетательные скважины должны вскрывать все продуктивные прослои и пропластки и охватывать все изолированные друг от друга участки. 2. Получение максимальной нефтеотдачи. Для этого процессом вытеснения должны сразу или последовательно охватываться все точки пласта. При этом по возможности не должны оставаться различные тупиковые и застойные области, в которых могли бы остаться непромытые водой участки пласта. Ряды нагнетательных скважин должны проектироваться: 1. вдоль контуров нефтеносности по отдельным пластам и пропласткам, разрабатываемым единой сеткой добывающих скважин; 2. в местах с достаточно хорошими коллекторскими свойствами продуктивных пород, что облегчает освоение нагнетательных скважин; в местах наиболее пониженных (по линии естественного разрезания залежи водяными зонами, вклинивающимися в чисто нефтяную залежь); перпендикулярно к линиям замещения проницаемых продуктивных пород непроницаемыми породами (перпендикулярно к линиям выклинивания) - вблизи от этих линий; таким образом, чтобы выделяемые площади и участки имели бы форму и размеры, обеспечивающие их разработку в сроки, не превышающие максимально допустимые Назначение и классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов. С середины 40-х годов разработка залежей в нашей стране осуществляется в основном с применением заводнения, которое позволяет увеличить нефтеотдачу пластов почти в 2 раза по сравнению с разработкой на естественных режимах. И тем не менее баланс остаточных запасов на месторождениях, находящихся в завершающей стадии разработки остается весьма высоким, составляя в отдельных случаях 50-70%. Такое состояние с остаточными запасами, которые не могут быть извлечены традиционными методами заводнения, требует ускорения и внедрения новых методов повышения нефтеотдачи пластов. Все методы повышения нефтеотдачи можно разделить на четыре группы: гидродинамические методы - циклическое заводнение, изменение направлений фильтрационных потоков, форсированный отбор жидкости; физико-химические методы - заводнение с применением активных примесей (поверхностно-активных веществ, полимеров, щелочи, серной кислоты, диоксида углерода, мицеллярных растворов); * газовые методы - водогазовое циклическое воздействие, вытеснение нефти газом высокого давления, вытеснение сжиженными газами; * тепловые методы - вытеснение нефти теплоносителями (горячей водой, паром), пароциклическая обработка, внутрипластовое горение. Данные методы характеризуются различной потенциальной возможностью увеличения нефтеотдачи пластов (от 2 до 35% от балансовых запасов) и разными факторами их применения. Для месторождений с маловязкой нефтью, разрабатываемых с использованием заводнения к наиболее перспективным можно отнести следующие методы: гидродинамические; применение диоксида углерода, водогазовых смесей, мицеллярных растворов, а для месторождений с высоковязкой нефтью - использование пара, внутрипластовое горение. В целом по стране на физико-химические методы приходится 50, на тепловые - 40 и на газовые - 10% от общего объема применения по охвату запасов нефти. Практика показала, что использование методов повышения нефтеотдачи пластов в 7-10 раз дороже применения заводнения. Поэтому рентабельность их определяется ценой на нефть. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. Циклическое заводнение. Метод основан на периодическом изменении режима работы залежи путем прекращения и возобновления закачки воды и отбора, за счет чего более полно используются капиллярные и гидродинамические силы. В результате такого нестационарного воздействия на пласты в них проходят волны повышения и понижения давления. Физическая сущность процесса состоит в том, что при повышении давления в залежи в первой половине цикла (в период нагнетания воды) нефть в малопроницаемых прослоях (зонах) сжимается и в них входит вода. При снижении давления в залежи во второй половине цикла (уменьшение расхода или прекращение закачки воды) вода удерживается капиллярными силами в малопроницаемых прослоях, а нефть выходит из них. Продолжительность циклов должна составлять 4— 10 сут и увеличиваться по мере удаления фронта вытеснения до 75 — 80 сут. Основные критерии эффективного применения метода по сравнению с обычным заводнением следующие: а) наличие слоисто-неоднородных или трещинновато-пористых гидрофильных Коллекторов; б) высокая остаточная нефтенасыщенность (более раннее применение метода: на начальной стадии повышение нефтеотдачи составляет 5 —6 % и более, тогда как на поздней — лишь 1 — 1,5%); в) технико-технологическая возможность создания высокой амплитуды колебаний давления (расходов), которая реально может достигать 0,5 — 0,7 от среднего перепада давления между линиями нагнетания и отбора (среднего расхода); г) возможность компенсации отбора закачкой (в полупериод повышения давления нагнетания объем закачки должен увеличиваться в 2 раза, а в полупериод снижения давления — сокращаться до нуля в результате отключения нагнетательных скважин). Циклическое заводнение означает, что в общем случае каждая из нагнетательных и добывающих скважин работает в режиме периодического изменения забойного давления (расхода, отбора). Осуществление метода требует увеличения нагрузки на нагнетательное и добывающее оборудование. Для обеспечения более равномерной нагрузки на оборудование залежь необходимо разделить на отдельные блоки со смещением полупериодов закачки и отбора. Оснащение промыслов современными насосами позволяет осуществлять процесс без дополнительных затрат на переустройство системы заводнения. Полная остановка нагнетательных скважин может потребовать использования высоконапорных насосов, рассчитанных на давления 25 — 40 МПа, или привести к замерзанию скважин и водоводов в зимнее время. Метод способствует увеличению текущего уровня добычи нефти и конечной нефтеотдачи. Метод перемены направления фильтрационных потоков. Технология метода заключается в том, что закачка воды прекращается в одни скважины и переносится на другие, в результате чего обеспечивается изменение направления фильтрационных потоков до 90°. Физическая сущность процесса состоит в следующем. Во-первых, при обычном заводнении вследствие вязкостной неустойчивости процесса вытеснения образуются целики нефти обойденные водой. Во-вторых, при вытеснении нефти водой водонасыщенность вдоль направления вытеснения уменьшается. Стабильная гидродинамическая обстановка в пласте обусловливает малую подвижность нефти в застойных зонах. При переносе фронта нагнетания в пласте создаются изменяющиеся по величине и направлению градиенты гидродинамического давления, нагнетаемая вода внедряется в застойные малопроницаемые зоны, большая ось которых теперь пересекается с линиями тока, и вытесняет из них нефть в зоны интенсивного движения воды. Объем закачки вдоль фронта целесообразно распределить пропорционально оставшейся нефтенасыщенности (соответственно уменьшающейся водонасыщенности). Изменение направления фильтрационных потоков достигается за счет дополнительного разрезания залежи на блоки, очагового заводнения, перераспределения отборов и закачки между скважинами, циклического заводнения. Метод не требует обязательной остановки добывающих и нагнетательных скважин. При реализации метода наряду с изменением отбора и закачки практикуется периодическая остановка отдельных скважин или групп добывающих и нагнетательных скважин. Метод технологичен, требует лишь небольшого резерва и мощности насосных станций и наличия активной системы заводнения (поперечные разрезающие ряды, комбинация приконтурного и внутриконтурного заводнений и др.) Он позволяет поддерживать достигнутый уровень добычи нефти, снижать текущую обводненность и увеличивать охват пластов заводнением. Метод более эффективен в случае повышенной неоднородности пластов, высоковязкой нефти и применения в первой трети основного периода разработки. Форсированный отбор жидкости. Технология заключается в поэтапном увеличении дебитов добывающих скважин (уменьшении забойного давления Р3). Физико-гидродинамическая сущность метода состоит в создании высоких градиентов давления путем уменьшения Рз. При этом в неоднородных сильно обводненных пластах вовлекаются в разработку остаточные целики нефти, линзы, тупиковые и застойные зоны, малопроницаемые пропластки и др. Условиями эффективного применения метода считают: а) обводненность продукции не менее 80 — 85 % (начало завершающей стадии разработки); б) высокие коэффициенты продуктивности скважин и забойные давления; в) возможность увеличения дебитов (коллектор устойчив, нет опасений прорыва чуждых вод, обсадная колонна технически исправна, имеются условия для применения высокопроизводительного оборудования, пропускная способность системы сбора и подготовки продукции достаточна). Для решения вопроса о применении метода необходимо предварительное изучение зависимости дебита нефти от дебита жидкости. Дебиты жидкости необходимо назначать по максимуму дебита нефти. Приступать к форсированному отбору следует постепенно, увеличивая дебит отдельных скважин на 30-50%, а затем в 2-4 раза. Техника форсирования отборов может быть самой различной: штанговые насосы при полной загрузке оборудования, электронасосы, рассчитанные на большие подачи, и др. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. Вытеснение нефти паром. На основании лабораторных и промысловых опытов установлено, что наиболее эффективным рабочим агентом, используемым для увеличения нефтеотдачи, является насыщенный водяной пар высоких давлений (8-15 МПа) со следующими отличительными свойствами. 1. Высокая энтальпия благодаря скрытой теплоте парообразования. При степени сухости пара 0,8 (80% пара и 20% воды) в пласт можно ввести значительно больше тепла (в расчете на единицу массы закачиваемого объекта), чем во время нагнетания горячей воды (в 3-3,5 раза). Объем пара может быть в 25-40 раз больше, чем объем воды. Пар в состоянии вытеснить почти до 90% нефти из пористой среды. В процессе вытеснения нефти паром пар нагнетают с поверхности в пласты с низкой температурой и высокой вязкости нефти через специальные паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности. В пласте образуются три следующие зоны, различающиеся по температуре, насыщению и характеру вытеснения. Зона пара вокруг нагнетательной скважины с температурой, изменяющейся от температуры начала конденсации (400-200 °С), в которой происходят экстракция из нефти легких фракций (дистилляция нефти) и перенос (вытеснение) их по пласту, т. е. совместная фильтрация пара и легких фракций нефти. Зона горячего конденсата, в которой температура изменяет-ся от температуры начала конденсации(200 °С) до пластовой, а горячий конденсат (вода) в неизотермических условиях вытесняет легкие фракции нефти.  Рис. 2.6 Распределение температуры Т и насыщенности S по длине однородного образца L при вытеснении нефти паром. Зона: I - дистилляция нефти; II - конденсация легких фракций нефти и пара; III - конвективного прогрева пласта и объемного расширения нефти 3. Зона с начальной пластовой температурой, не охваченная тепловым воздействием, в которой происходит вытеснение нефти пластовой водой. Зоны пара и горячего конденсата по мере продолжения процесса расширяются, а третья зона с начальной пластовой температурой сокращается. В конечном счете, зона горячего конденсата, а затем и зона пара могут достигнуть добывающих скважин. Тогда горячая вода и пар прорываются в скважины и извлекаются с нефтью на поверхность. После этого продолжение процесса нагнетания пара практически нецелесообразно. Увеличение нефтеотдачи пласта в процессе нагнетания в него пара достигается за счет снижения вязкости нефти под воздействием температуры, что способствует улучшению охвата пласта процессом, а также за счет расширения нефти, перегонки ее с паром и экстрагирования растворителем, что повышает коэффициент вытеснения. Основную долю эффекта вытеснения нефти (40-50%) обеспечивает снижение вязкости нефти, затем дистилляция нефти и изменение подвижностей (18-20%) и в меньшей степени -расширение и смачиваемость пласта. Продвижение по пласту зон пара и горячего конденсата сопровождается потерями, уходом теплоты из нефтяного пласта в окружающие породы, которые пропорциональны температуре этих зон на границе с окружающими породами, температуре на поверхности контакта с ними, продолжительности контакта и др. При малой толщине нефтяного пласта на границе с окружающими породами всегда будет высокая температура, относительная поверхность теплообмена (по отношению к объему пласта) также будет очень большой, вследствие чего при больших расстояниях между скважинами применение пара, как правило, неэффективно. Поэтому для оптимальной технологии и систем вытеснения нефти паром характерно то, что способствует сокращению потерь теплоты и достижению более полного и равномерного прогрева всего объема залежей. С этой целью для этого метода выбирают нефтяные пласты с Достаточно большой толщиной (15 м и более), вскрывают их в нагнетательных скважинах в средней части, системы размещения скважин принимают площадные с плотностью сетки от 1 — 2 до 4 — 8 га/скв, обеспечивает максимально высокий темп нагнетания пара с чередующейся закачкой пара и воды, после достаточного прогрева пластов переходят на их заводнение и др. К недостаткам метода вытеснения нефти паром следует прежде всего отнести необходимость применения высококачественной чистой воды для парогенераторов, чтобы получить пар с насыщенностью 80% и теплоемкостью 5000 кДж/кг. В воде, питающей парогенератор, должно содержаться менее 0,005 мг/л твердых взвешенных частиц и полностью должны отсутствовать органические вещества (нефть, соли), растворенный газ (особенно кислород), а также катионы магния и кальция (нулевая жесткость). Обработка воды химическими реагентами, умягчение, удаление газов, обессоливание требуют больших расходов, иногда достигающих 30-35% от общих расходов на производство пара. Вытеснение нефти паром из песчаных пластов после прогрева и подхода фронта пара к добывающим скважинам сопровождается выносом песка, а из глинистых пластов — снижением их проницаемости, что создает дополнительные трудности. Отношение подвижностей пара и нефти хуже, чем отношение подвижностей воды и нефти, поэтому охват пласта вытеснением паром ниже, чем при заводнении, особенно в случае вязкостей нефти более 800—1000 мПа-с. Повышение охвата пластов процессом вытеснения нефти паром — одна из основных проблем, требующих решения. Другая, наиболее сложная проблема при применении пара — сокращение потерь теплоты через обсадные колонны нагнетательных скважин, которые в обычных условиях достигают 3 — 4 % на каждые 100 м глубины скважины. При больших глубинах скважин (1000 м и более) потери теплоты в нагнетательных скважинах могут достигать 35 — 45 % и более от поданной на устье скважины, что сильно снижает экономическую эффективность процесса. Термоизоляция паронагнетательных труб особенно в глубоких скважинах снижает эти потери, но при этом встречаются технические трудности. Цементация колонны должна осуществляться до самого устья скважины. Цемент должен быть расширяющимся со специальными добавками (до 30 — 60 % кремнезема), термостойким. Основное ограничение на применение метода — глубина не более 800—1000 м. С повышением темпа нагнетания пара потери теплоты резко снижаются. Взаимодействие пара с карбонатными породами вызывает их диссоциацию (разложение), сопровождающуюся образованием углекислого газа, кальция, магния и др. Хотя наличие углекислого газа в пласте может улучшать процесс вытеснения нефти паром, не исключена возможность засорения пористой среды образовавшимися твердыми веществами, т. е. снижения продуктивности пластов. Закачка горячей воды. В определенных физико-геологических условиях, в особенности с ростом глубин залегания пластов и повышением давления нагнетания теплоносителей, технологически и экономически целесообразно нагнетать в пласт высокотемпературную воду (до 200 °С), не доводя еe до кипения, так как при высоких давлениях (25 МПа) энтальпия пара, горячей воды или пароводяной смеси практически не различается. Закачка горячей воды в пласт обязательна при внутриконтурном заводнении месторождений, нефти которых высокопарафинистые и пластовая температура близка к температуре начала кристаллизации парафина. После предварительного разогрева призабойной зоны пласта и вытеснения нефти на расстояние нескольких десятков метров от скважины можно переходить на закачку холодной воды. Размеры зон прогрева и последующего охлаждения определяются термогидродинамическими расчетами в зависимости от темпа нагнетания горячей и холодной воды, температур пласта и теплоносителя, а также теплофизических характеристик пласта и теплоносителя. Доказана высокая эффективность от нагнетания высокотемпературной горячей воды при различных геолого-физических условиях. В процессе нагнетания в пласт с маловязкой нефтью воды при давлении 20 МПа и температуре 300-310 °С нефть растворяется в воде и практически полностью вытесняется из пористой среды. Внутрипластовое горение. Сущность процесса сводится к образованию и перемещению по пласту высокотемпературной зоны сравнительно небольших размеров, в которой тепло генерируется в результате экзотермических окислительных реакций между частью содержащейся в пласте нефти и кислородом нагнетаемого в пласт воздуха. В качестве топлива для горения расходуется часть нефти, остающаяся в пласте после вытеснения ее газами горения, водяным паром, водой, испарившимися фракциями нефти впереди фронта горения и претерпевающая изменения вследствие дистилляции, крекинга и других сложных физико-химических процессов. Выгорает 5-25% запасов нефти (коксоподобные остатки наиболее тяжелых ее фракций). Теоретическими и промысловыми исследованиями установлено, что с увеличением плотности и вязкости нефти расход сгорающего топлива увеличивается, а с Увеличением проницаемости уменьшается. Процесс внутрипластового горения имеет следующие разновидности по направлению движения окислителя:  прямоточный процесс, когда движение зоны горения и окислителя совпадают; прямоточный процесс, когда движение зоны горения и окислителя совпадают;* противоточный процесс, когда зона горения движется навстречу потоку окислителя. Технология процесса заключается в следующем. Сначала компрессорами закачивают воздух. Если в течение первых месяцев не обнаруживается признаков экзотермических реакций (по данным анализов газа и температуры в добывающих скважинах), то приступают к инициированию горения. Его можно осуществить одним из методов: электрическим забойным электронагревателем, который опускается в скважину на кабеле и обдувается воздухом; забойной газовой горелкой, опускаемой в скважину на двух концентричных рядах труб (для раздельной подачи топлива и воздуха); использование теплоты химических окислительных реакций определенных веществ (пирофоров); подачей катализаторов окисления нефти. Затраты энергии, связанные с созданием фронта горения, могут быть довольно значительными. Поэтому важно как можно раньше определить момент воспламенения нефти в пласте. Время, в течение которого воспламеняется пласт и создается фронт горения, зависит от характеристики пласта, физико-химических свойств пластовой нефти, способа зажигания, конструкции и мощности глубинного нагревателя, устройства забоя зажигательной скважины и др. После создания фронта горения в призабойной зоне нагнетательной скважины дальше его поддерживают и перемещают по пласту закачкой воздуха предусматривается постоянно возрастающий расход воздуха в соответствие с расширением фронта и удалением его от нагнетательной скважины. Устьевое давление закачки воздуха обычно в 1,5-2 раза выше пластового давления. После того, как процесс горения стабилизировался, в пласте по направлению от нагнетательной скважины к добывающим можно выделить несколько характерных зон (рис. 7.8):  Рис. 2.7. Принципиальная схема внутрипластового горения Между забоем нагнетательной скважины и фронтом горения размещается выжженная зона 1. При нормальном течение процесса в ней остается сухая, свободная от каких-либо примесей порода пласта. У кровли и подошвы пласта в данной зоне после прохождения фронта горения может оставаться нефтенасыщенность 2, так как в связи с потерями тепла в кровлю и подошву температура, в этих частях может оказаться недостаточной для воспламенения топлива. Лабораторными и промысловыми исследованиями установлено, что зона фронта горения 3 имеет сравнительно малые поперечные размеры и не доходит до кровли и подошвы пласта. Непосредственно перед фронтом горения в поровом пространстве породы движется зона 4 коксообразования и испарения сравнительно легких фракций нефти и связанной воды. Нагрев этой области пласта осуществляется за счет теплопроводности и конвективного переноса тепла парами воды, нефти и газообразными продуктами горения. Температура в этой зоне падает от температуры горения до температуры кипения воды (в смеси с нефтью) при пластовом давлении. Перед зоной испарения движется зона 5 конденсации паров воды и нефти. Температура зоны равна температуре кипения смеси воды и нефти. Впереди этой зоны движется зона 6 жидкого горячего конденсата нефти и воды. Температура в зоне 6 снижается от температуры конденсации до пластовой. Впереди зоны конденсата нефти и воды может образоваться "нефтяной вал" зона 7 (зона повышенной нефтенасыщенности) при температуре равной пластовой. Последняя зона 8 - зона нефти с начальной нефтенасыщенностью и пластовой температурой, через которую фильтруются оставшиеся газообразные продукты горения. Эффективная реализация процесса внутрипластового горения зависит от правильного подбора нефтяной залежи и всестороннего обоснования признаков, влияющих на успешное и экономичное применение такого способа. При этом необходимо учитывать глубину залегания и толщину пластов, запасы нефти, обводненность пластов, плотность нефти и ее фракционный состав, пластовое давление, геологическое строение и коллекторские свойства пластов, первоначальную нефтеотдачу. Метод рекомендуется применять для залежей глубиной до 1500 м. Чем больше глубина залегания, тем ниже основные затраты, связанные с подачей в пласт окислителя.    Для внутрипластового горения наиболее благоприятны продуктивные пласты толщиной 3-25 м. Остаточная нефтенасыщенность должна составлять 50-60%, а первоначальная обводненность не более 40%. Вязкость и плотность нефти могут варьироваться в широких пределах: вязкость не менее 5 мПа-с, плотность не ниже 820 кг/м3. пористость пласта 20-43% и более. Пористость пласта существенно влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное давление для окислителя. Проницаемость более 0,1 мкм2. Для внутрипластового горения наиболее благоприятны продуктивные пласты толщиной 3-25 м. Остаточная нефтенасыщенность должна составлять 50-60%, а первоначальная обводненность не более 40%. Вязкость и плотность нефти могут варьироваться в широких пределах: вязкость не менее 5 мПа-с, плотность не ниже 820 кг/м3. пористость пласта 20-43% и более. Пористость пласта существенно влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное давление для окислителя. Проницаемость более 0,1 мкм2.Метод внутрипластового горения сопряжен с большими недостатками. Из-за высокой температуры выходящих газов и содержания в них большого количества азота, оксида углерода, сернистого и углекислого газов, а иногда и сероводорода, возникает необходимость решения сложных технических проблем по охране окружающей среды, утилизации продуктов горения, обеспечения безопасного ведения работ, предотвращению выноса песка из скважин, образованию песчаных пробок, водонефтяных стойких эмульсий, коррозии оборудования, возможности проявления гравитационных эффектов, снижающих охват пласта тепловым воздействием. Метод внутрипластового горения - один из наиболее сложных по своему механизму, условиям реализации, моделированию и прогнозу возможной эффективности. Неравномерное выгорание пласта сильно изменяет его свойства, что усложняет применение в дальнейшем каких-либо других методов извлечения остаточной нефти. Влажное внутрипластовое горение. В случае обычного (сухого) внутрипластового горения, осуществленного нагнетанием в пласт только воздуха, вследствие его низкой теплоемкости по сравнению с породой пласта происходит отставание фронта нагревания породы от перемещающегося фронта горения. В результате этого основная доля генерируемой в пласте теплоты (до 80% и более) остается позади фронта горения, практически не используется и в значительной мере рассеивается в окружающие породы. Эта теплота оказывает некоторое положительное влияние на процесс последующего вытеснения нефти водой из неохваченных горением смежных частей пласта. Очевидно, что использование основной массы теплоты в области позади фронта горения, т. е. приближение генерированной в пласте теплоты к фронту вытеснения нефти, существенно повышает эффективность процесса. Перемещение теплоты из задней области в переднюю относительно фронта горения возможно за счет улучшения теплопереноса в пласте добавлением к нагнетаемому воздуху агента с более высокой теплоемкостью - воды. Процесс влажного внутрипластового горения заключается в том, что в пласт вместе с воздухом закачивается в определенном количестве вода, которая, соприкасаясь с нагретой движущимся фронтом горения породой, испаряется. Увлекаемый потоком газа пар переносит теплоту в область впереди фронта горения, где вследствие того развиваются обширные зоны прогрева, выраженные в основном зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей воды. Внутрипластовое парогенерирование - одна из важнейших особенностей влажного горения, в значительной мере определяющая механизм процесса вытеснения нефти из пластов. Диапазон соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха лежит в пределах от 1 до 5 м3 воды на 1000 м3 воздуха, т. е. водовоздушное отношение должно составлять порядка (1-5)-103 м3/м3. Конкретные значения водовоздушного отношения определяются многими геолого-физическими и технологическими условиями осуществления процесса. Повышение водовоздушного отношения до некоторого предела приводит к прекращению окислительных процессов нефти в пласте, но при меньших значениях снижает температуру, расход топлива и расширяет фронт горения. Занижение водовоздушного отношения приводит к сужению фронта, повышению температуры горения и снижению эффективности теплового воздействия на пласт и извлечения нефти. Процесс влажного горения целесообразно проводить с максимально возможными значениями водовоздушного отношения. Эффективность и управляемость метода внутрипластового горения можно существенно повысить, добавляя к нагнетаемой водовоздушной смеси определенные агенты, катализаторы, добавочное топливо (жидкое или газообразное), изменяя режим и ситемы нагнетания рабочих агентов (воды и воздуха) в пласт (циклическое воздействие) с целью сокращения удельного расхода воздуха и повышения теплового воздействия на пласт. При повышенных водовоздушных отношениях метод влажного горения переходит в другие модификации внутрипластового горения с заводнением. Фронт горения может прекратить существование, а закачиваемый кислород воздуха будет поступать в зону насыщенного пара, вступать в экзотермические реакции с нефтью и поддерживать так называемое сверхвлажное горение. При сверхвлажном горении достигаются существенная интенсификация теплового воздействия на пласт, а также значительное сокращение затрат воздуха на добычу нефти. Для поддержания сверхвлажного горения требуются небольшие затраты обводненность не более 40%. Вязкость и плотность нефти могут варьироваться в широких пределах: вязкость не менее 5 мПа-с, плотность не ниже 820 кг/м3. пористость пласта 20-43% и более. Пористость пласта существенно влияет на скорость продвижения фронта горения и потребное давление для окислителя. Проницаемость более 0,1 мкм2. Метод внутрипластового горения сопряжен с большими недостатками. Из-за высокой температуры выходящих газов и содержания в них большого количества азота, оксида углерода, сернистого и углекислого газов, а иногда и сероводорода, возникает необходимость решения сложных технических проблем по охране окружающей среды, утилизации продуктов горения, обеспечения безопасного ведения работ, предотвращению выноса песка из скважин, образованию песчаных пробок, водонефтяных стойких эмульсий, коррозии оборудования, возможности проявления гравитационных эффектов, снижающих охват пласта тепловым воздействием. Метод внутрипластового горения - один из наиболее сложных по своему механизму, условиям реализации, моделированию и прогнозу возможной эффективности. Неравномерное выгорание пласта сильно изменяет его свойства, что усложняет применение в дальнейшем каких-либо других методов извлечения остаточной нефти. Влажное внутрипластовое горение. В случае обычного (сухого) внутрипластового горения, осуществленного нагнетанием в пласт только воздуха, вследствие его низкой теплоемкости по сравнению с породой пласта происходит отставание фронта нагревания породы от перемещающегося фронта горения. В результате этого основная доля генерируемой в пласте теплоты (до 80% и более) остается позади фронта горения, практически не используется и в значительной мере рассеивается в окружающие породы. Эта теплота оказывает некоторое положительное влияние на процесс последующего вытеснения нефти водой из неохваченных горением смежных частей пласта. Очевидно, что использование основной массы теплоты в области позади фронта горения, т. е. приближение генерированной в пласте теплоты к фронту вытеснения нефти, существенно повышает эффективность процесса. Перемещение теплоты из задней области в переднюю относительно фронта горения возможно за счет улучшения теплопереноса в пласте добавлением к нагнетаемому воздуху агента с более высокой теплоемкостью - воды. Процесс влажного внутрипластового горения заключается в том, что в пласт вместе с воздухом закачивается в определенном количестве вода, которая, соприкасаясь с нагретой движущимся фронтом трения породой, испаряется. Увлекаемый потоком газа пар переносит теплоту в область впереди фронта горения, где вследствие этого развиваются обширные зоны прогрева, выраженные в основном зонами насыщенного пара и сконденсированной горячей воды. Внутрипластовое парогенерирование - одна из важнейших особенностей влажного горения, в значительной мере определяющая механизм процесса вытеснения нефти из пластов. Диапазон соотношений закачиваемых в пласт объемов воды и воздуха лежит в пределах от 1 до 5 м3 воды на 1000 м3 воздуха, т. е. водовоздушное отношение должно составлять порядка (1  5)-103 м3/м3. Конкретные значения водовоздушного отношения определяются многими геолого-физическими и технологическими условиями осуществления процесса. 5)-103 м3/м3. Конкретные значения водовоздушного отношения определяются многими геолого-физическими и технологическими условиями осуществления процесса.Повышение водовоздушного отношения до некоторого предела приводит к прекращению окислительных процессов нефти в пласте, но при меньших значениях снижает температуру, расход топлива и расширяет фронт горения. Занижение водовоздушного отношения приводит к сужению фронта, повышению температуры горения и снижению эффективности теплового воздействия на пласт и извлечения нефти. Процесс влажного горения целесообразно проводить с максимально возможными значениями водовоздушного отношения. Эффективность и управляемость метода внутрипластового горения можно существенно повысить, добавляя к нагнетаемой водовоздушной смеси определенные агенты, катализаторы, добавочное топливо (жидкое или газообразное), изменяя режим и ситемы нагнетания рабочих агентов (воды и воздуха) в пласт (циклическое воздействие) с целью сокращения удельного расхода воздуха и повышения теплового воздействия на пласт. При повышенных водовоздушных отношениях метод влажного горения переходит в другие модификации внутрипластового горения с заводнением. Фронт горения может прекратить существование, а закачиваемый кислород воздуха будет поступать в зону насыщенного пара,, вступать в экзотермические реакции с нефтью и поддерживать так называемое сверхвлажное горение. При сверхвлажном горении достигаются существенная интенсификация теплового воздействия на пласт, а также значительное сокращение затрат воздуха на добычу нефти. Для поддержания сверхвлажного горения требуются небольшие затраты топлива (5-10 кг на 1 м3 пласта), что имеет важное значение для пластов, содержащих маловязкую нефть. Недостатком при реализации влажного внутрипластового горения в малопроницаемых пластах является необходимость бурения нагнетательных скважин-дублеров для раздельного нагнетания воздуха и воды, так как при совместной их закачке резко снижается приемистость (в 4-10 раз). |