сенсорные системы. Лекция 26. Сенсорные системы. Общая характеристика органов чувств Орган слуха и равновесия Орган зрения

Скачать 0.93 Mb. Скачать 0.93 Mb.

|

|

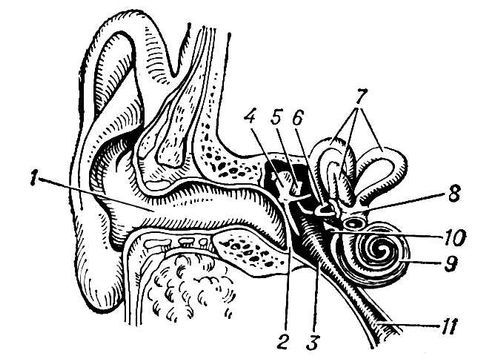

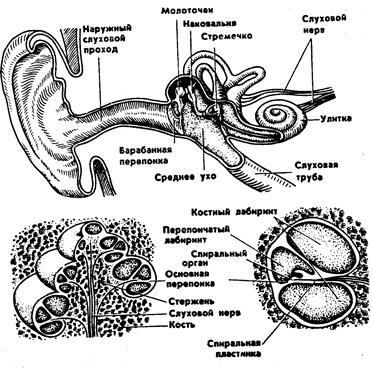

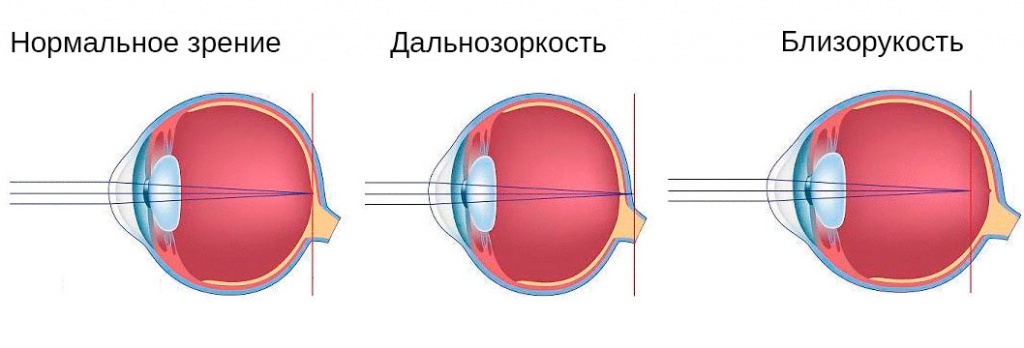

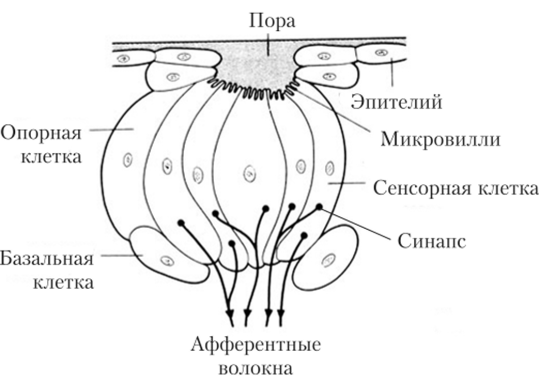

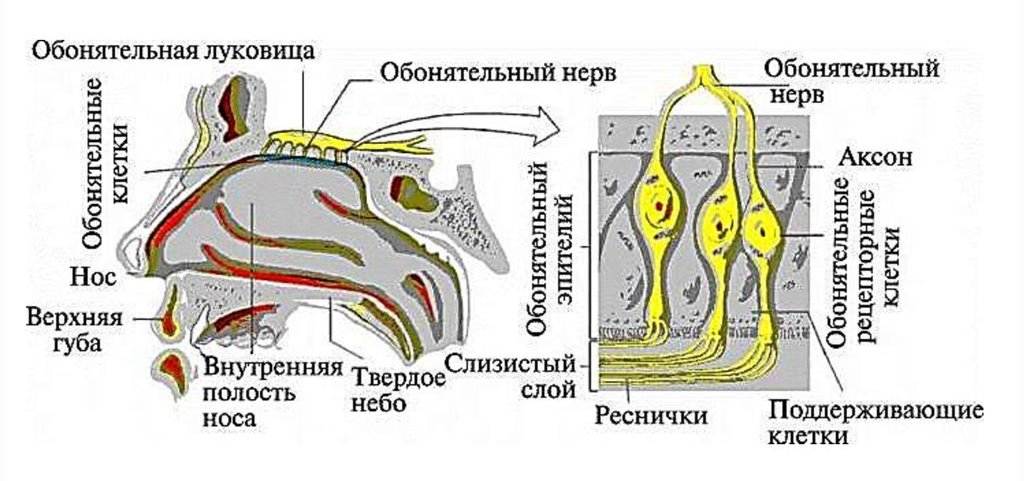

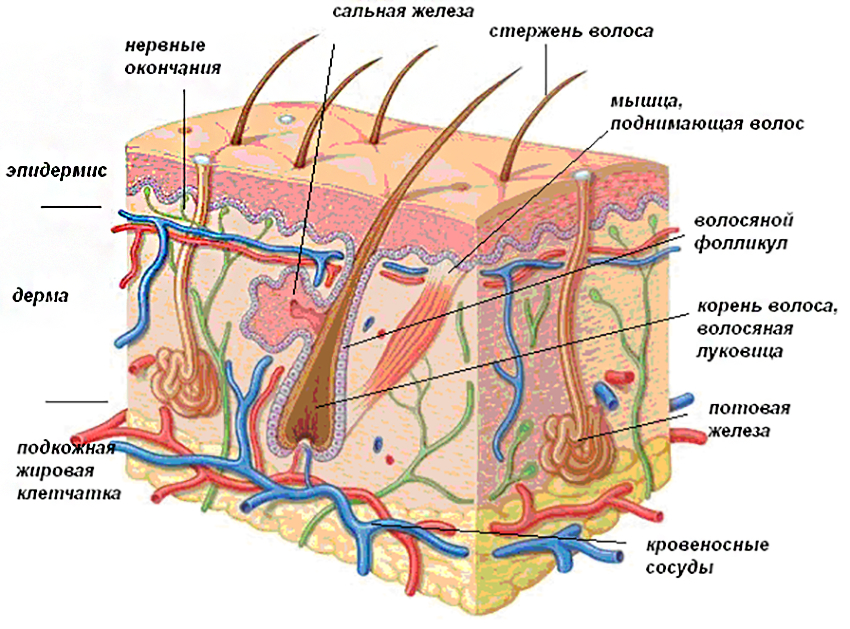

ЛЕКЦИЯ № 26. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ. Общая характеристика органов чувств Орган слуха и равновесия Орган зрения Орган вкуса Орган обоняния Соматосенсорный орган - кожа Морфофункциональная характеристика боли. ------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика органов чувств. Органы чувств - это специализированные органы, способные с помощью рецепторов воспринимать информацию об окружающем мире из внешней среды. В организме человека выделяют шесть специализированных органов чувств: орган зрения - воспринимает световые раздражения; орган слуха - воспринимает звуковые раздражения; орган равновесия - воспринимает вестибулярные раздражения; орган обоняния - воспринимает запахи; орган вкуса - воспринимает вкусовые раздражения; соматосенсорные органы (кожа и мышцы) - воспринимают тактильные раздражения (осязание), боль, температуру, чувство веса, давление, вибрации и положение частей тела в пространстве. Органы чувств обеспечивают получение нервными центрами головного мозга различной информации из внешней среды, которая отражается в сознании в виде субъективных образов - ощущений или представлений. Благодаря поступающей в головной мозг информации человек ориентируется в окружающей обстановке и приспосабливается к её изменениям. Органы чувств - это периферические отделы анализаторов. Анализатор - это совокупность нервных структур, обеспечивающих восприятие раздражений из внешней среды, преобразование (трансформацию) энергии раздражения в нервные импульсы, проведение нервных импульсов до соответствующих нервных центров (подкорковых и корковых) и анализ поступившей информации. Учение об анализаторах разработал И.П. Павлов. В состав анализатора входят: -периферический отдел (рецепторный) - орган чувств; -проводящие пути, обеспечивающие поступление нервных импульсов к нервным центрам; -подкорковые и корковые нервные центры, где воспринимается и анализируется соответствующий нервный импульс. Согласно органам чувств различают анализатор слуха, вестибулярных функций, зрения, обоняния, вкуса и соматосенсорного чувства. 2. Орган слуха и равновесия. Орган слуха и равновесия обеспечивает восприятие звуковых и вестибулярных раздражений. Орган слуха включает наружное, среднее и часть внутреннего уха - улитку, которая представлена улитковым лабиринтом. Орган равновесия располагается только во внутреннем ухе и включает такие части лабиринта, как преддверие и полукружные каналы, которые составляют вестибулярный лабиринт. Орган слуха и равновесия является составной частью (периферическим отделом) анализатора слуха и анализатора вестибулярных функций, которые кроме указанных органов включают проводящие пути (слуховой и вестибулярный), подкорковые и корковые центры слуха и вестибулярных функций. ----------------------НАРУЖНОЕ УХО--------------------- Наружное ухо, auris externa, состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода (1) и барабанной перепонки (2).  Ушная раковина, auricula, имеет форму воронки и предназначена для улавливания звуков. Она состоит из эластического хряща, покрытого кожей. Внизу расположена долька (мочка) уха, представляющая собой жировую клетчатку, покрытую кожей. Наружный слуховой проход, meatus acusticus externus, по форме напоминает узкую слепо заканчивающуюся трубку длиной 20-25 мм. 1/3 длины наружного слухового прохода приходится на хрящевую часть и 2/3 - на костную. Костная часть расположена в пределах височной кости и отграничена от полости среднего уха барабанной перепонкой. Наружный слуховой проход служит для проведения звуковых волн. Он выстлан кожей, в которой находятся серные железы. При увеличении их функции и нарушении гигиенических правил могут образовываться серные пробки. Барабанная перепонка, membrana tympanica, представляет собой соединительнотканную перегородку между наружным слуховым проходом и барабанной полостью. Она отделяет наружное ухо от среднего. Барабанная перепонка - это округлая, тонкая и довольно прочная пластинка. Снаружи барабанная перепонка покрыта плоским многослойным эпителием, а изнутри - слизистой оболочкой. К барабанной перепонке прикрепляется молоточек - одна из слуховых косточек. Звуковые волны, пройдя наружный слуховой проход, достигают барабанной перепонки и вызывают её колебательные движения. Тем самым звуковые колебания преобразуются в механические, которые и передаются на цепочку слуховых косточек. ------------------------СРЕДНЕЕ УХО-------------------- Среднее ухо, auris media, располагается внутри височной кости. Оно представлено барабанной полостью (3), слуховой трубой (11) и ячейками сосцевидного отростка. Барабанная полость, cavitas tympani, имеет форму куба объёмом около 1 см3. Внутри она выстлана слизистой оболочкой, содержит три слуховые косточки и две мышцы. Слуховые косточки: молоточек (4), наковальня (5) и стремя (6), с помощью суставов, соединены между собой. Молоточек своей рукояткой неподвижно связан с барабанной перепонкой, а основание стремечка закрывает овальное окно в преддверии костного лабиринта. Слуховые косточки обеспечивают не только механическую передачу, но и усиление колебательных движений от барабанной перепонки до перилимфы, которой заполнен лабиринт. Мышца, напрягающая барабанную перепонку, обеспечивает её натяжение. Стременная мышца участвует в движениях стремени в овальном окне. Слуховая труба, tuba auditiva, соединяет барабанную полость и носоглотку. В ней различают костную и хрящевую части. Она открывается в носоглотке посредством глоточного отверстия и обеспечивает выравнивание давления воздуха на барабанную перепонку в полости среднего уха с атмосферным давлением. Сосцевидные ячейки, cellulae mastoideae, представляют собой систему полостей, расположенных в одноименной части височной кости. Они играют роль резонаторов. ----------------------ВНУТРЕННЕЕ УХО------------------- Внутреннее ухо, auris interna, - это сложная система каналов, называемая лабиринтом. Различают костный лабиринт, внутри которого находится перепончатый лабиринт. Между костным и перепончатым лабиринтами помещается перилимфа, внутри перепончатого лабиринта содержится эндолимфа.  Костный лабиринт, labyrinthus osseus, состоит из улитки (9), преддверия (8) и костных полукружных каналов (7). Улитка относится к органу слуха, а преддверие и костные полукружные каналы - к органу равновесия. Костный лабиринт, labyrinthus osseus, состоит из улитки (9), преддверия (8) и костных полукружных каналов (7). Улитка относится к органу слуха, а преддверие и костные полукружные каналы - к органу равновесия.Улитка, cochlea, имеет основание и купол. В центральной части улитки расположен костный стержень, вокруг которого костный канал делает 2,5 оборота. Костный канал посредством костной спиральной пластинки разделяется на преддверную (верхнюю) и барабанную (нижнюю) лестницы. Последние в области верхушки соединяются между собой посредством геликотремы. Преддверие, vestibulum, - это полость, заполненная перилимфой. В преддверии находятся овальное и круглое отверстия. Овальное отверстие закрыто основанием стремени, круглое - затянуто вторичной барабанной перепонкой, играющей важную роль в обеспечении колебаний перилимфы. Передний, задний и латеральный полукружные каналы расположены в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. У места их впадения в преддверие находятся расширения - ампулы. При этом передний и задний полукружные каналы сливаются и единой ножкой открываются в преддверие. Перепончатый лабиринт, labyrinthus membranaceus, включает три части: перепончатую улитку, мешочек и маточку, а также перепончатые полукружные протоки. Улитковый проток, ductus cochlearis, находится внутри костной улитки. В улитковом протоке располагается Кортиев орган - сложно устроенный рецептор слуха. Он помещается на базилярной мембране и состоит из 25 тыс. волосковых клеток, над которыми лежит покровная мембрана. Мешочек и маточка, utriculus et sacculus, расположены внутри преддверия. В них находятся отолитовые аппараты (пятнышки) - рецепторы, воспринимающие вертикальные ускорения. Полукружные протоки (передний, задний и латеральный) расположены внутри костных полукружных каналов. В их ампулах находятся гребешки - рецепторы, воспринимающие угловые (вращательные) ускорения. -----------------ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН-------------- Восприятие звуков происходит следующим образом. Колебания барабанной перепонки передаются на цепь слуховых косточек. При этом осуществляется их усиление в 80-90 раз. От движений стремени в овальном окне начинает колебаться перилимфа. Это приводит к смещению эндолимфы в улитковом протоке. Колебания эндолимфы воспринимаются волосковыми клетками Кортиева органа. В то же время высокие звуки вызывают колебания волосковых клеток, расположенных у основания улитки, низкие - воспринимаются волосковыми клетками, находящимися у вершины улитки. Звуковые раздражения в Кортиевом органе преобразуются в нервные импульсы, которые по волокнам преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов) и далее по проводящим путям передаются в соответствующие подкорковые и корковые центры слуха. Подкорковые центры слуха, так же как и зрительные, находятся в среднем и промежуточном мозге. При этом нижние холмики среднего мозга обеспечивают ответные реакции на неожиданные слуховые раздражения, центральные ядра таламуса (зрительного бугра) промежуточного мозга обеспечивают бессознательную оценку слуховой информации, а медиальные коленчатые тела проводят импульсы к корковому центру, расположенному в верхней височной извилине. -----------ВОСПРИЯТИЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАЗДРАЖЕНИЙ-------- Механизм восприятия вестибулярных раздражений также связан с перемещением эндолимфы. При этом волосковые клетки отолитового аппарата мешочка и маточки воспринимают смещения эндолимфы в вертикальном направлении (например, при подъёме или спуске на лифте). При угловых ускорениях (вращении в различных плоскостях) эндолимфа перемещается внутри перепончатых полукружных протоков, что улавливается волосковыми клетками гребешков. При этом происходит преобразование энергии колебаний эндолимфы в нервный импульс, который по волокнам преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов) и проводящим путям передаётся в соответствующие подкорковые и корковые центры. Следует отметить, что ядра преддверно-улиткового нерва связаны с оливами продолговатого мозга и мозжечком. Мозжечок является важным подкорковым центром, обеспечивающим автоматическое перераспределение мышечного тонуса при изменении положения тела в пространстве, то есть поддержание равновесия. Ещё один подкорковый центр вестибулярного анализатора расположен в базальных ядрах таламуса, а корковый - в средней и нижней височных извилинах. 3. Орган зрения. Орган зрения играет важнейшую роль во взаимодействии человека с окружающей средой. С его помощью к нервным центрам поступает до 90% информации о внешнем мире. Он обеспечивает восприятие цветовой гаммы и ощущение пространства. Благодаря тому, что орган зрения парный и подвижный, восприятие зрительных образов осуществляется объёмно. Орган зрения включает глазное яблоко и вспомогательные органы глаза. В свою очередь, орган зрения является составной частью зрительного анализатора, который, кроме указанных структур, предусматривает проводящий зрительный путь, подкорковые и корковые центры зрения. ---------------------ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО--------------------  Глазное яблоко, bulbus oculi, имеет форму шара с незначительной выпуклостью спереди. Она соответствует местоположению прозрачной его части - роговицы. Глазное яблоко состоит из трёх оболочек: наружной - фиброзной, средней - сосудистой, внутренней - сетчатой. Оболочки последовательно окружают друг друга, располагаясь вокруг структур, образующих ядро. I. Фиброзная оболочка, tunica fibrosa, выполняет формообразующую (каркасную) и защитную функции. Большая по площади, белесоватая по цвету часть называется склерой, или белочной оболочкой. Переднюю прозрачную часть называют роговицей. - Склера, sclera, состоит из плотной соединительной ткани, почти лишена сосудов и нервных окончаний. Она придаёт глазному яблоку характерную форму и является местом прикрепления его мышц. - Роговица, cornea, занимает по площади 1/6 часть глазного яблока. Она имеет форму часового стекла, выпуклостью обращена кпереди. Основные свойства роговицы: прозрачность, сферичность, высокая чувствительность и преломляющая способность (42 диоптрии). Роговица выполняет оптическую и защитную функции. Оптическая функция заключается в прохождении и преломлении лучей света. Защитная функция обеспечивается механической защитой структур глазного яблока и формирование так называемого роговичного рефлекса: мигание и (или) выделение слезы при попадании пыли или других инородных частиц. II. Сосудистая оболочка, tunica vasculosa, прилежит к внутренней поверхности склеры. В ней выделяют три части: радужку, ресничное тело и собственно сосудистую оболочку. - Радужка, iris, - это передняя часть сосудистой оболочки, расположенная во фронтальной плоскости. Она видна через роговицу в виде диска с отверстием в центре - зрачком. Его диаметр за счёт мышц радужки изменяется в зависимости от освещённости. Кроме мышц в радужке находятся сосуды и большое количество пигмента, который определяет цвет глаз. - Ресничное тело, corpus ciliare, - это утолщённая часть сосудистой оболочки, расположенная позади радужки. Оно состоит из ресничных отростков и ресничного кружка, в толще которого находится ресничная мышца. Ресничные отростки продуцируют внутриглазную жидкость (водянистую влагу), а ресничная мышца напрягает и расслабляет цинновые связки, окружающие хрусталик. Следовательно, ресничная мышца обеспечивает изменение кривизны хрусталика (аккомодацию), что необходимо для фокусировки изображения на сетчатку при взгляде в близь или вдаль. - Собственно сосудистая оболочка, choroidea, состоит из сплетений сосудов (артерий и вен), соединённых рыхлой соединительной тканью. III. Внутренняя (сетчатая) оболочка, tunica interna (retina), прилежит к внутренней поверхности сосудистой оболочки. В ней находятся фоторецепторные клетки - палочки и колбочки, нервные и пигментные клетки. Палочки покрывают почти всю сетчатку, за исключением «слепого» пятна - места выхода зрительного нерва (диск зрительного нерва). Они обеспечивают черно-белое (ночное) зрение. Колбочки сосредоточены на сетчатке преимущественно в области жёлтого пятна (центральной ямки) - место наилучшего видения. Они отвечают за дневное (цветовое) зрение. При раздражении палочек и колбочек возникают нервные импульсы, которые передаются на нервные клетки, расположенные в сетчатке. Отростки этих клеток формируют зрительный нерв. По нему и проводящим путям нервные импульсы направляются в подкорковые центры зрения, находящиеся в среднем и промежуточном мозге, и далее - в зрительные центры коры полушарий большого мозга затылочной доли. Содержимым глазного яблока, составляющим его ядро, являются водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело. Они выполняют светопроводящую и светопреломляющую функции. - Водянистая влага, humor aquosus, вырабатывается ресничным телом. Она заполняет переднюю и заднюю камеры, обеспечивая прохождение света, питание роговицы и хрусталика. В норме количество образовавшейся водянистой влаги строго соответствует количеству оттекающей. При нарушении оттока водянистой влаги возникает повышение внутриглазного давления - глаукома. При несвоевременном лечении данное состояние может привести к слепоте. - Хрусталик, lens, обеспечивает аккомодацию глазного яблока, преломляя световые лучи с силой в 20 диоптрий. -Стекловидное тело, corpus vitreum, является оптической средой, обеспечивающей проведение света к сетчатке. ---------ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА------- К вспомогательному аппарату глазного яблока относят: -глазницу -глазные мышцы -веки -брови -ресницы -конъюнктиву -слёзный аппарат. - Глазница, orbita, имеет четыре стенки: верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную, является вместилищем глазного яблока. - Глазные мышцы, musculi bulbi, обеспечивают его подвижность. Различают четыре прямые мышцы: верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную, и две косые: верхнюю и нижнюю. - Веки, palpebrae, образованы кожей, вековой частью круговой мышцы глаза, плотной пластинкой соединительной ткани, которая называется хрящом века, а также конъюнктивой. Они частично или полностью прикрывают глазное яблоко спереди. Веки выполняют защитную функцию, обеспечивают равномерное распределение слёзной жидкости. - Брови и ресницы, supercilii et cilii, являются короткими щетинковыми волосами, расположенными в коже, в области надбровной дуги и по краю верхнего и нижнего века. Брови способствуют отведению пота в латеральном и медиальном направлении от глазного яблока, а ресницы при мигании задерживают крупные частицы пыли. - Конъюнктива, tunica conjunctiva, - это слизистая оболочка, покрывающая заднюю поверхность верхнего и нижнего век, а также переднюю поверхность склеры глазного яблока. Роговица конъюнктивой не покрыта. - Слёзный аппарат, apparatus lacrimalis, представлен слёзной железой и слёзными путями. Слёзная железа, glandula lacrimalis, находится в верхнелатеральном углу глазницы. Она выделяет слезу, богатую лизоцимом, который выполняет бактерицидную функцию. Кроме того, слеза обеспечивает смачивание роговицы, препятствует её воспалению, удаляет с её поверхности частицы пыли и участвует в её питании. Слеза из слёзной железы по выводным протокам попадает в щели между конъюнктивой век и склеральной конъюнктивой. Далее она направляется в слёзное озеро - расширение в медиальном углу глаза. Затем по слёзным канальцам она попадает в слёзный мешок и по носослёзному протоку выводится в полость носа (в нижний носовой ход). ------------ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАЗДРАЖЕНИЙ---------- По волокнам зрительного нерва (II пара черепных нервов) импульсы поступают к зрительному перекресту, где информация от латеральных частей сетчатки, не перекрещиваясь, а от медиальных частей с перекрестом направляется в зрительный тракт. Затем импульсы проводятся к подкорковым центрам зрения, которые расположены в среднем и промежуточном мозге: верхние холмики среднего мозга обеспечивают ответную реакцию на неожиданные зрительные раздражители; задние ядра таламуса формируют бессознательную оценку зрительной информации; от латеральных коленчатых тел импульсы направляются к корковому центру зрения. Он расположен в шпорной борозде затылочной доли и отвечает за сознательную оценку поступившей информации. В обычных условиях фокусировка зрительного образа происходит в области жёлтого пятна сетчатки в перевёрнутом виде. Кора головного мозга осуществляет ещё один поворот, благодаря чему человек воспринимает различные объекты окружающего мира в реальном виде.  Нормальное зрение называют эмметропией. При близорукости (миопии) изображение проецируется перед сетчаткой, поэтому для его коррекции применяют рассеивающую линзу. Дальнозоркость (гиперметропия) характеризуется хорошим видением далеко расположенных предметов. При этом изображение фокусируется за сетчаткой, и для устранения данного состояния применяют собирающую линзу. 4. Орган вкуса. Вкусовой анализатор играет важную роль в жизни человека, и особенно в деятельности пищеварительной системы. Он представляет информацию о качестве и химическом составе пищи. Располагаясь в начальном отделе пищеварительной системы, вкусовой анализатор обеспечивает включение рефлекторных механизмов, играющих существенную роль в секреции пищеварительных желёз (слюнные железы, железы желудочно-кишечного тракта, печень, поджелудочная железа) и тем самым оказывающих на них регулирующее влияние. Вкусовые рецепторы находятся в полости рта. Это вкусовые клетки, которые входят в состав вкусовых почек - луковиц (3000-9000).  Они расположены на языке, в области грибовидных, жёлобовидных и листовидных сосочков. Меньшее количество вкусовых почек находится в эпителии слизистой оболочки полости рта, губ, мягкого нёба, нёбных дужек, глотки, надгортанника. Совокупность вкусовых почек и составляет орган вкуса. Вкусовая почка в центре имеет пору, в которую попадают растворенные в слюне вещества. Рецепторные клетки функционально специализированы: сладкое воспринимается кончиком языка, кислое - боковой поверхностью, горькое - корнем, солёное - всей поверхностью языка. Вкусовые клетки обеспечивают трансформацию химического раздражения в нервный импульс. Нервный импульс передаётся к телу чувствительных нейронов, которые расположены в узлах лицевого и языкоглоточного нервов. Центральные отростки этих нейронов направляются в головной мозг. Корковые центры обонятельного и вкусового анализаторов функционально связаны и находятся в одних и тех же структурах центральной нервной системы. Подкорковые центры локализованы в передних ядрах таламуса (промежуточный мозг), а также в верхних холмиках среднего мозга. Корковые центры расположены преимущественно в области крючка (височная доля). Общая чувствительность языка обеспечивается V и IX парами черепных нервов (тройничный и языкоглоточный). 5. Орган обоняния. Обонятельный анализатор позволяет контролировать качество вдыхаемого воздуха, принимаемой пищи и, в совокупности с другими анализаторами, ориентироваться человеку в окружающей среде. Рецепторы, воспринимающие обонятельные раздражения, располагаются в обонятельной области слизистой оболочки полости носа (верхний носовой ход, верхняя носовая раковина и верхняя часть перегородки полости носа).  Обонятельная область слизистой оболочки носа и обонятельные железы вместе составляют орган обоняния. Непосредственно в слизистой оболочке находятся биполярные обонятельные клетки, количество которых составляет около 10 млн. Периферические отростки этих клеток заканчиваются булавовидными рецепторами, на каждом из которых располагаются 10-15 обонятельных волосков, погруженных в слой слизи. Пахучие вещества, проникающие с потоком воздуха в полость носа, растворяются в слизи. Обонятельные волоски взаимодействуют с молекулами пахучих веществ, трансформируя энергию химического раздражения в нервный импульс. Обонятельная область слизистой оболочки носа и обонятельные железы вместе составляют орган обоняния. Непосредственно в слизистой оболочке находятся биполярные обонятельные клетки, количество которых составляет около 10 млн. Периферические отростки этих клеток заканчиваются булавовидными рецепторами, на каждом из которых располагаются 10-15 обонятельных волосков, погруженных в слой слизи. Пахучие вещества, проникающие с потоком воздуха в полость носа, растворяются в слизи. Обонятельные волоски взаимодействуют с молекулами пахучих веществ, трансформируя энергию химического раздражения в нервный импульс.Центральные отростки обонятельных клеток в составе обонятельных нервов (I пара черепных нервов) проникают в полость черепа, где заканчиваются на клетках обонятельной луковицы. Далее импульсы следуют по обонятельному тракту и обонятельному треугольнику, затем, направляясь непосредственно в кору полушарий большого мозга, - в височную долю (крючок), где находится проекционный центр обоняния. Из коркового центра информация поступает в подкорковый центр (сосцевидные тела, передние ядра таламуса). В ответ на сильные неприятные запахи возникает двигательная реакция или обильное выделение секрета слёзных желёз и слизистых оболочек с участием верхних холмиков среднего мозга. Следовательно, главным отличием обонятельного пути является тот факт, что нервные импульсы вначале поступают в корковый центр и только затем в подкорковые. Именно поэтому запахи сначала ощущаются, а затем на них возникает реакция. 6. Соматосенсорный орган - кожа. Кожа, cutis, образует общий покров тела. Площадь кожи взрослого человека составляет 1,5 – 2 м2. В ней находится большое количество болевых, температурных и тактильных рецепторов. В связи с этим её также относят к органам чувств, обеспечивающим постоянное взаимодействие с окружающей средой. ----------------------СТРОЕНИЕ КОЖИ-------------------- Кожа состоит из эпидермиса, соединительнотканной основы (дермы) и подкожной основы. Производными кожи являются волосы, ногти, потовые и сальные железы. Эпидермис - это поверхностно расположенный слой кожи, представленный многослойным плоским ороговевающим эпителием. Он состоит из 5 слоёв. Его обновление осуществляется за счёт глубокого росткового слоя. Сосуды и нервные элементы в нем отсутствуют. Дерма содержит густые капиллярные сети, рецепторы и мелкие нервные волокна, оплетающие соединительнотканные структуры. В составе дермы выделяют 2 слоя: поверхностный слой - сосочковый и глубокий слой - сетчатый. Сосочковый слой хорошо развит на кончиках пальцев, благодаря чему образуются характерные узоры, определение которых используется в дактилоскопии. Подкожная основа, или гиподерма, тесно связана с кожей. Она построена из рыхлой соединительной ткани и образует подкожные клетчаточные пространства, в которых находятся жировые скопления, концевые отделы потовых желёз, сосуды, нервы и лимфатические узлы. Ячейки, ограниченные фиброзными тяжами, заполнены жировой тканью, образующей жировые отложения. Подкожная основа выполняет формообразующую, амортизационную и терморегуляционную функции. Кроме того, она является энергетическим депо и депо крови в организме, а также участвует в жировом обмене. --------------------ПРОИЗВОДНЫЕ КОЖИ------------------- - Волосы - это нитевидные придатки кожи, покрывающие практически всю поверхность тела человека. Каждый волос имеет корень и стержень. Корень волоса находится в толще кожи и заканчивается утолщённой частью - волосяной луковицей. Корень волоса располагается в волосяном фолликуле, куда открывается проток сальной железы. Различают длинные, щетинистые и пушковые волосы. С корнем связана мышца, поднимающая волос. Данная мышца при сокращении способна поднимать волос, образовывать на коже возвышения - «гусиную кожу», и выдавливать секрет сальной железы. Роль этих мышц особенно значима при снижении температуры тела, так как при их сокращении выделяется тепло. При этом из сальных желёз происходит выдавливание содержимого, которое тонким слоем покрывает поверхность кожи, снижая теплоотдачу. - Ногти - это придатки кожи, расположенные на тыльной стороне дистальных фаланг верхних и нижних конечностей. Ноготь состоит из ногтевого ложа и ногтевой пластинки. Ногтевая пластинка имеет корень ногтя, тело и свободный край. - Потовые железы являются трубчатыми. Они состоят из тела и протока, открывающегося на коже. По способу секреции различают эккринные и апокриновые железы. Эккринные, или малые потовые железы, распространены в коже почти повсеместно. Они выделяют водянистый секрет - пот, общее количество которого в сутки достигает в обычных условиях 0,5 л, при тяжёлой физической работе - до 10 л. Апокриновые, или большие потовые железы, связаны с волосяными фолликулами. Они локализуются в подмышечной и паховой областях, на лобке, больших половых губах. Секреция апокриновых желёз тесно связана с половой функцией. Они функционируют в полной мере только в период половой зрелости, в старческом возрасте они часто редуцируются. - Сальные железы выделяют жироподобный секрет, который служит защитной смазкой для кожи и волос. Тело железы располагается в дерме. Выводные протоки сальных желёз открываются в воронки волосяных фолликулов. ----------------------ФУНКЦИИ КОЖИ--------------------- терморегуляционная - обеспечивается за счёт испарения воды, излучения тепла, снижения теплоотдачи - благодаря наличию подкожной жировой клетчатки; экскреторная - удаление воды и солей при потоотделении; выведение с потом продуктов обмена веществ и некоторых токсических веществ; депонирование крови - в сосудах кожи может находиться до 1 л крови; эндокринная и метаболическая - синтез и накопление витамина D, некоторых гормонов и жира; иммунная - захват и транспорт антигенов с последующим формированием иммунного ответа. 7. Морфофункциональная характеристика боли. Боль - это неприятное ощущение, возникающее при действии сверхсильных раздражителей, вызывающих структурно-функциональные нарушения в организме. Отличия боли от других ощущений в том, что она не информирует мозг о качестве раздражителя, а указывает на то, что раздражитель является повреждающим. Болевой анализатор запускает в центральной нервной системе несколько программ ответа организма на боль. Гиппократ называл боль «сторожевым псом здоровья». Боль имеет несколько компонентов: - Сенсорный компонент боли характеризует её как неприятное, тягостное ощущение, а аффективный - как сильную отрицательную эмоцию. - Моторный компонент боли представлен различными двигательными реакциями: от безусловных сгибательных рефлексов до двигательных программ антиболевого поведения. - Вегетативный компонент характеризует нарушение функций внутренних органов и обмена веществ при острых и хронических болях. - Когнитивный компонент связан с самооценкой боли. Боль при этом выступает как страдание. ------------------------------------------------------- Боль имеет познавательную функцию, поскольку через болевые ощущения человек с раннего детства учится избегать возможных опасностей, исходящих из внешней среды. Боль является фактором мобилизации защитно-приспособительных реакций организма при повреждении его органов и тканей. Боль сигнализирует об угрозе или повреждении тканей организма и предупреждает их. В настоящее время доказано существование специфичных болевых рецепторов. Болевые рецепторы (ноцицепторы) - свободные окончания чувствительных миелиновых нервных волокон. Они найдены в коже, слизистых оболочках, надкостнице, зубах, мышцах, суставах, во внутренних органах и в их оболочках, сосудах и других участках тела. Их нет в головном и спинном мозге, а также в костном мозге. Болевые рецепторы имеют высокий порог возбуждения (низкую возбудимость), что обеспечивает их ответ только на чрезвычайные раздражители. Система, обеспечивающая восприятие боли, называется ноцицептивной. В организме человека существует антиноцицептивная система, осуществляющая регуляцию и контроль болевой чувствительности. Благодаря наличию порога болевого ощущения ноцицептивная система до определённых пределов не вызывает появления в болевых рецепторах афферентных сигналов. У одного и того же человека порог болевой чувствительности в течение суток неодинаков, а при психоэмоциональных состояниях, например при депрессии или сильном эмоциональном возбуждении, он резко изменяется. Индивидуум может испытывать боль при отсутствии достаточного по силе действия раздражителя или, наоборот, не воспринимать его при явных признаках повреждения тканей. При этом вырабатываются специальные опиоидные (морфиноподобные) вещества, которые обладают высоким сродством к опиатным структурам. Они могут уменьшить или полностью купировать боль. К ним относят эндорфины, энкефалины, динорфины и др. Определённые виды боли устраняют и непептидные вещества: серотонин, катехоламины и др. Антиболевые структуры выступают в качестве фильтра поступающей информации и обеспечивают прохождение к коре головного мозга только тех стимулов, которые требуют немедленной ответной реакции и мобилизации организма. Антиноцицептивная система представляет собой совокупность нейронов и механизмов их регуляции, локализованных на разных уровнях центральной нервной системы. Одной из ведущих функций антиноцицептивной системы является ограничение потока болевых импульсов, поступающих в центральную нервную систему. Таким образом, антиноцицептивная система препятствует развитию неадекватного (избыточного) болевого возбуждения при действии слабых и относительно сильных болевых раздражений. Вместе с тем при действии сверхсильных болевых раздражений на организм она не способна выполнить функцию «ограничителя», что приводит к развитию тяжёлых расстройств гомеостаза.  |