3. Парагрипп. Лекция Парагрипп Этиология

Скачать 44.79 Kb. Скачать 44.79 Kb.

|

|

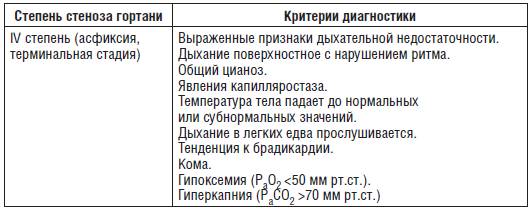

Лекция 3. Парагрипп Этиология Вирусы парагриппа человека относятся к семейству Paramyxoviridae. Эпидемиология Источником инфекции служит больной человек в первые 2-3 дня болезни. Путь передачи воздушно-капельный. Болеют люди всех возрастов, но наиболее восприимчивы дети раннего возраста. Парагриппозная инфекция распространена повсеместно. Спорадические случаи регистрируются в течение всего года, подъем заболеваемости - в осенне-весенний период. Патогенез Репродукция вируса парагриппа происходит в цитоплазме клеток цилиндрического эпителия респираторного тракта, вызывая их деструкцию. Типично поражение слизистой оболочки гортани - отек и набухание. Сужение просвета гортани обусловлено отеком слизистой оболочки, воспалительной клеточной инфильтрацией, гиперсекрецией слизистых желез и скоплением экссудата. Характер воспаления может быть катаральным, катаральногнойным, фибринозно-гнойным и язвенно-некротическим. Следствием возникшей обструкции являются гипоксия, гиперкапния, а в тяжелых случаях - асфиксия. Развиваются метаболические нарушения и угроза отека мозга. Клиническая картина Инкубационный период 2-7 дней (чаще 3-4 дня). Заболевание начинается постепенно с катаральных симптомов и характеризуется медленным (в течение 2-3 дней) повышением температуры тела, не превышающей субфебрильных значений. Особенность лихорадочного периода заключается в более длительной и менее высокой, чем при гриппе, температуре. Длительность лихорадки у детей колеблется от 1 до 14 дней, у взрослых от 1 до 8 дней. Головная боль и слабость наблюдаются у большинства больных, но выражены умеренно. Разные отделы респираторного тракта вовлекаются в патологический процесс не в одинаковой степени. Ринит - наиболее частый симптом заболевания. Носовое дыхание затруднено из-за набухания слизистой оболочки носовых раковин; выделения серозные или слизисто-серозные. Фарингит отмечается примерно у каждого второго больного. Ларингит - типичное проявление парагриппозной инфекции. Боль в горле, сухой грубый кашель, охриплость голоса - основные признаки поражения слизистой оболочки гортани. У детей (чаще в возрасте 1-2 лет) возможен стеноз гортани (круп). При вовлечении слизистой оболочки трахеи развивается стенозирующий ларинготрахеит . Круп может развиваться в различные сроки от начала болезни - от первых часов заболевания до 2-3-х суток и позже. Характеризуется триадой симптомов - изменением тембра голоса, «лающим» кашлем, шумным стенотическим дыханием. В зависимости от выраженности клинических проявлений крупа и затруднения дыхания выделяют четыре степени стеноза гортани (табл. 6.2). Таблица 6.2. Классификация синдрома крупа

Окончание табл. 6.2  У взрослых течение болезни, как правило, благоприятное. Затянувшиеся бронхиты, особенно при наличии слизисто-гнойной мокроты, связаны с присоединением вторичной бактериальной инфекции. Пневмония относится к частым и серьезным осложнениям. При раннем ее возникновении характерны выраженный токсикоз и нередко тяжелое течение. Диагностика Лабораторная диагностика основывается на выявлении вирусных антигенов методом ПЦР, флюоресцентного анализа, выделением вирусов из носоглоточных смывов на культуре клеток Нер-2 с последующим подтверждением (реакция гемагглютинации с эритроцитами морской свинки) и их идентификации в РТГА, РСК, РН. Оценка динамики специфических антител в парных сыворотках, взятых в ранний период заболевания и через 2-3 дня, проводят в РТГА и РСК. Лечение Противовирусная терапия: ингавирин (90 мг/сут в течение 5 сут). Симптоматическое: при высокой температуре тела рекомендуются жаропонижающие средства - парацетамол, ибупрофен в возрастных дозировках. Для улучшения носового дыхания используются сосудосуживающие назальные капли и спреи. Широко применяются препараты, стимулирующие мукоцилиарный клиренс: амброксал, а также флуимуцил, обладающий антиоксидантными и антитоксическими свойствами. В случаях осложнения парагриппа крупом у детей лечебную помощь оказывают в специализированном отделении, оборудованном парокислородными палатками. Существенное место в лечении крупа принадлежит глюкокортикоидам (ингаляционно в виде аэрозоля или парентерально у тяжелых больных), оказывающим противовоспалительное и противоотечное действие. |