Лекция Принципы компановки железобетонных конструкций

Скачать 13.92 Mb. Скачать 13.92 Mb.

|

|

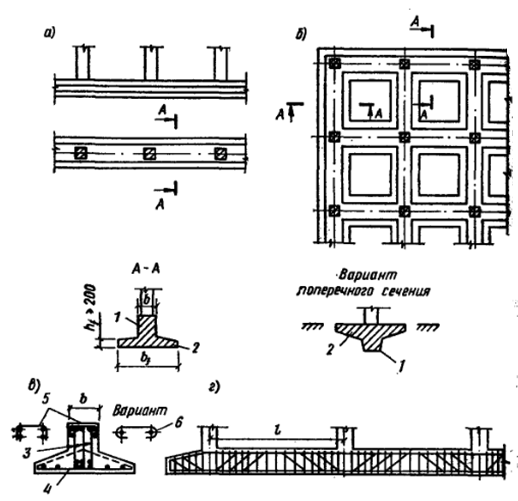

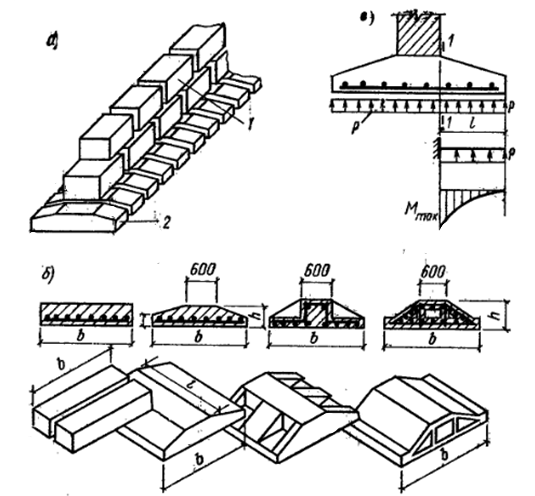

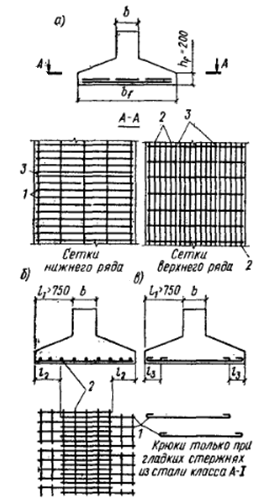

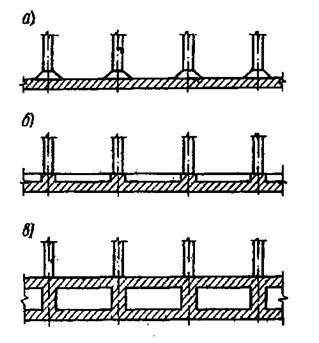

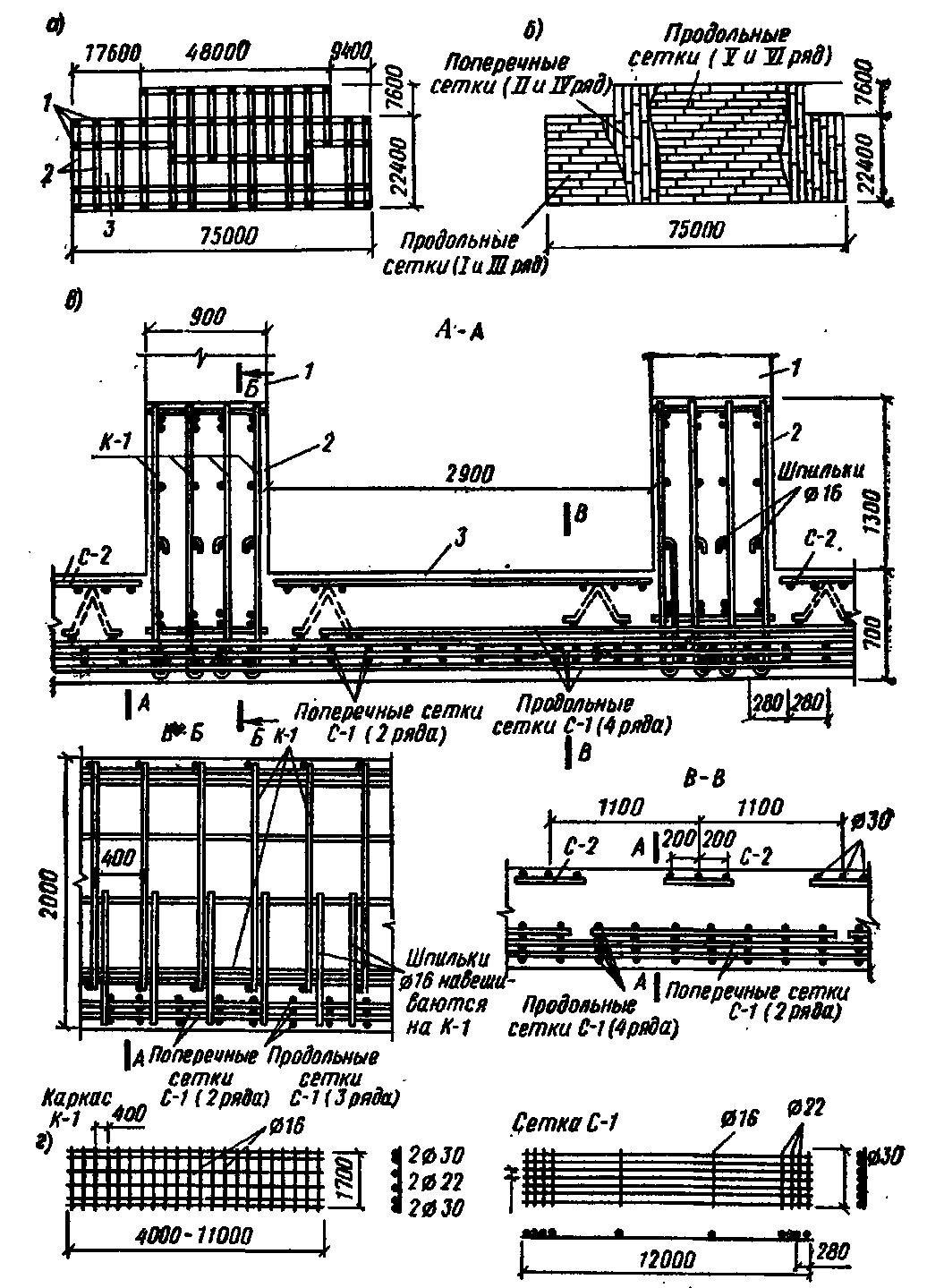

Лекция 17. ЛЕНТОЧНЫЕ фундаменты 17.1. Ленточные фундаменты под несущими стенами Под несущими стенами ленточные фундаменты делают преимущественно сборными. Они состоят из блоков-подушек и фундаментных блоков. Блоки-подушки могут быть постоянной и переменной толщины, сплошными, ребристыми, пустотными. Укладывают их вплотную или с зазорами. Рассчитывают только подушку, выступы которой работают как консоли, загруженные реактивным давлением грунта р. Сечение арматуры подушки подбирают по моменту где l— вылет консоли (рис. 17., в, сечение 1—1). Толщину сплошной подушки h устанавливают по расчету на поперечную силу Q=рl, назначая ее такой, чтобы не требовалось постановки поперечной арматуры. 17.2. Ленточные фундаменты под рядами колонн Ленточные фундаменты под рядами колонн возводят в виде отдельных лент продольного или поперечного (относительно рядов колонн) направления (рис. 17.1, а) и в виде перекрестных лент.  1 – ребро; 2 – полка; 3 – сварные каркасы; 4 – нижние сварные сетки; 5 – верхние сварные сетки корытообразные; 6 – то же, плоские Рис.17.1. Ленточные монолитные фундаменты под колоннами а – отдельные ленты; б – перекрестные ленты; в – армирование ленточных фундаментов в поперечном сечении; г – то же, в продольном направлении; Ленточные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Они имеют тавровое поперечное сечение с полкой понизу. При грунтах высокой связности иногда применяют тавровый профиль с полкой поверху (см. вариант сечения 1—1 на рис. 17.1 ,а, б). При этом уменьшается объем земляных работ и опалубки, но усложняется механизированная выемка грунта. Выступы полки тавра работают как консоли, защемленные в ребре. Полку назначают такой толщины, чтобы при расчете на поперечную силу в ней не требовалось армирования поперечными стержнями или отгибами. При малых вылетах полка принимается постоянной высоты; при больших — переменной с утолщением к ребру. Отдельная фундаментная лента работает в продольном направлении на изгиб как балка, находящаяся под воздействием сосредоточенных нагрузок от колонн сверху и распределенного реактивного давления грунта снизу. Ребра армируют подобно многопролетным балкам. Продольную рабочую арматуру назначают расчетом по нормальным сечениям на действие изгибающих моментов; поперечные стержни (хомуты) и отгибы — расчетом до наклонным сечениям на действие поперечных сил. Для повышения жесткости фундаментов их поперечное речение подбирают при низких процентах армирования, однако не ниже минимально допустимого по нормам для изгибаемых элементов. При конструировании необходимо предусматривать возможность неравномерного загружения фундамента в процессе возведения сооружения и неравномерных осадок основания. С этой целью в ребрах устанавливают непрерывную продольную верхнюю и нижнюю арматуру μ = 0,2...0,4 % с каждой стороны. Ленты армируют сварными или вязаными каркасами (рис. 17.1,в, г). Плоских сварных каркасов в поперечном сечении ребра должно быть не менее двух при ширине ребра b≤400 мм, не менее трех при b = 400...800 мм н не менее четырех при b>800 мм. Верхние продольные стержни сварных каркасов рекомендуется укреплять на всем протяжении в горизонтальном" направлении сварными сетками (корытообразными или плоскими с крюками на концах поперечных стержней), а также в продольном направлении с помощью поперечных стержней в каркасах не реже чем через 20d(где d —диаметр продольных стержней). При армировании ребер вязаными каркасами число вертикальных ветвей хомутов в поперечном сечении должно быть не менее четырех при b= 400...800 мм и не менее шести при b>800 мм. Хомуты должны быть замкнутыми диаметром не менее 8 мм с шагом не более 15d. Расстояния между стержнями продольной рабочей арматуры можно назначать по общим правилам; в тяжелых фундаментах для увеличения крупности заполнителя в бетоне эти расстояния следует принимать не менее 100 мм. В расчетное сечение арматуры ленты включают продольные стержни каркасов и сеток. Часть нижних продольных рабочих стержней (до 30%) может распределяться по всей ширине полки.  1 – фундаментные блоки; 2 – блоки-подушки Рис.17.2. Сборные ленточные фундаменты под стенами а – общий вид; б – типы блоков-подушек фундаментов; в – к расчету подушки фундамента На рис. 17.2 показано армирование полок сварными и вязаными сетками (отдельными стержнями). Целесообразно применять широкие сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях, используя продольные стержни как арматуру лент, а поперечные — как арматуру полки. Узкие сетки при армировании укладывают в два ряда (рис. 17.2.а), размещая в нижнем ряду сетки с рабочей арматурой полки. Сетки укладывают без нахлестки, за исключением верхних, которые в продольном направлении соединяют внахлестку без сварки по правилам соединения сварных сеток в рабочем направлении. При больших вылетах полок (более 750 мм) половина рабочей арматуры может не доводиться до наружного края на расстояние lз = 0,5xl1 – 20 (рис. 17.2. в). Если в полке возможно появление моментов обратного знака, то предусматривают верхнюю арматуру (см. рис. 17.2. в, пунктир). 17.3. Расчет ленточных фундаментов Общие сведения. В зада чу расчета ленточного железобетонного фундамента входит: определение давлении грунта по подошве фунда-мента из расчета его совместного деформирования основанием, вычисление внутренних усилий, действующих в фундаменте, установление размеров поперечного; сечения ленты и ее необходимого армирования.  1 – рабочие стержни; 2 – то же, ленты; 3 – стыки сварных сеток Рис.17.3. Армирование ленточных фундаментов: а – узкими стандартными сварными сетками; б – нестандартными сварными сетками; в – вязанными сетками; Расчет деформаций основания и анализ его результатов, по требованиям о допустимой величине абсолютной осадке, средней осадки, относительной неравномерности осадок, крена и других показателей, а также установление значения расчетного давления на основание производят по указаниям норм проектирования оснований зданий и сооружений. У ленточный фундамент и его основание работают под нагрузкой совместно, образуя единую систем результатам их взаимодействия является давление грунта, развивающееся по подошве. При расчете различают фундаменты: абсолютно жесткие, перемещения которых вследствие деформирования конструкции малы по сравнению с перемещениями основания, и гибкие, деформируемые, перемещения которых соизмеримы с перемещениями основания. К абсолютно жестким могут быть отнесены ленты большого поперечного сечения и сравнительно малой Длины, нагруженные колоннами при небольших расстояниях между ними. Ленты большой длины, загруженные колоннами, расположенными на значительных расстояниях, относятся к деформируемым фундаментам. Простыми математическими зависимостями не представляется возможным выразить физические свойства всего многообразия грунтов и их напластований. В нормах проектирования оснований зданий и сооружений указывается, что расчетную схему основания (упругое линейно или нелинейно деформируемое полупространство; обжимаемый слой конечной толщины; среда, характеризуемая коэффициентом постели, и т.д.) надлежит принимать, учитывая механические свойства грунтов, характер их напластований и особенности сооружения (размеры и конфигурацию в плане, общую жесткость надфундаментной конструкции и т.п.). При этом рекомендуется выбирать схему либо линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи, либо линейно деформируемого слоя конечной толщины, если он (на глубине менее условно ограниченной сжимаемой толщи полупространства) представлен малосжимаемым грунтом с модулем деформации Е≥100МПа или если размеры подошвы фундамента велики (шириной, диаметром более 10 м), а грунт обладает Е≥10 МПа –независимо от глубины залегания малосжимаемого грунта. Лекция 18. СПЛОШНЫЕ фундаменты Сплошные фундаменты бывают: плитными безбалочными, шштно-балочными и коробчатыми (рис. 18.1). Наибольшей жесткостью обладают коробчатые фундаменты. Сплошные фундаменты делают при особенно больших и неравномерно распределенных нагрузках. Конфигурацию и размеры сплошного фундамента в плане устанавливают так, чтобы равнодействующая основных нагрузок от сооружения проходила примерное центре подошвы. В некоторых случаях инженерной практики при расчете сплошных фундаментов достаточным оказывается приближенное распределение реактивного давления грунта по закону, плоскости. Если на сплошном, фундаменте нагрузки распределены редко, неравномерно, правильнее рассчитывать его как плиту, лежащую на деформируемом основании. Под действием реактивного давления грунта сплошной фундамент работает подобно перевернутому железобетонному перекрытию, в котором колонны ; выполняют роль опор, а элементы конструкции фундамента испытывают изгиб под действием давления грунта снизу. В соответствии с изложенным в подглаве 17.3 практическое значение для сплошных фундаментов имеет расчет плит на обжимаемом слое ограниченной глубины и в некоторых оговоренных случаях на основании с коэффициентов постели. Решение подобных задач выходит за пределы курса.  Рис.18.1. Сплошные железо-бетонные фундаменты а – плитный безбалочный; б – плитно-балочный; в – коробчатый В зданиях и сооружениях большой протяженности сплошные фундаменты (кроме торцевых участков небольшой длины) приближенно могут рассматриваться как самостоятельные полосы (ленты) шириной, главной единице, лежащие на податливом основании. Их расчет на основании с коэффициентом постели соответствует изложенному в подглаве 17.3, а расчет на обжимаемом слое ограниченной глубины поясняется ниже. Безбалочные фундаментные плиты армируют сварными сетками. Сетки принимают с рабочей арматурой в одном направлении; их укладывают друг на друга не более чем в четыре слоя, соединяя без нахлестки в нерабочем направлении и внахлестку — без сварки в рабочем направлении. Верхние сетки укладывают на каркасы-подставки. Плитно-балочные сплошные фундаменты армируют сварными сетками и каркасами. На рис. 18.1 приведен пример армирования фундамента многоэтажного здания. В толще плиты уложены двойные продольные и поперечные сетки. Наиболее напряженная зона до-полнительно усилена двойным слоем продольных сеток. На местный изгиб плита армирована верхней арматурой, сгруппированной в сетки из трех рабочих стержней; между ними оставлены промежутки для доступа к нижней арматуре. В ребрах плоские каркасы объединены в пространственные приваркой поперечных стержней и шпильками связаны с арматурой плиты. Плита единичной ширины, выделенная из сплошного фундамента вместе с основанием, по классификации теории упругости рассматривается как плоская задача при плоской деформации.  1 — колонны; 2 — ребра; 3 — плиты Рис.18.1. Пример конструирования сплошного плитно-балочного фундамента а — схема конструкции фундамента в плане; б—раскладка сварных сеток в плане; в — детали армирования фундаментов; г — сварные каркасы и сетки; |