Лекция. Лекция_6_Геодезич_сети_для_архитекторов. Лекция Тема. Геодезические сети

Скачать 467 Kb. Скачать 467 Kb.

|

|

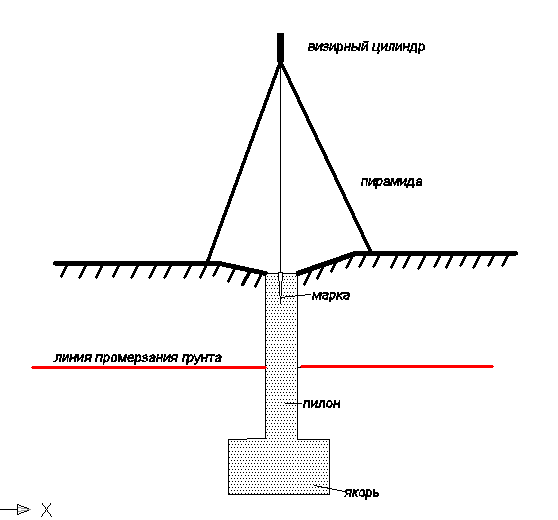

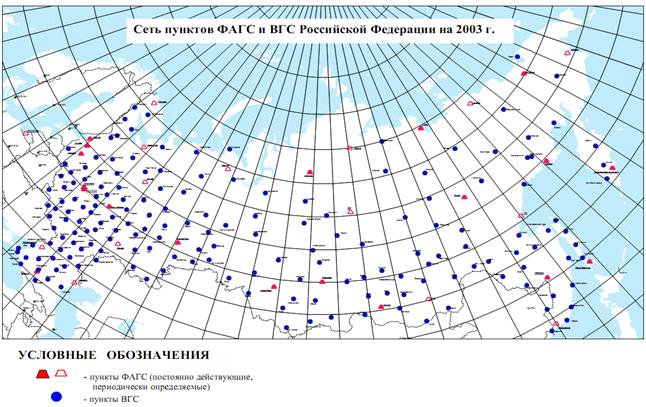

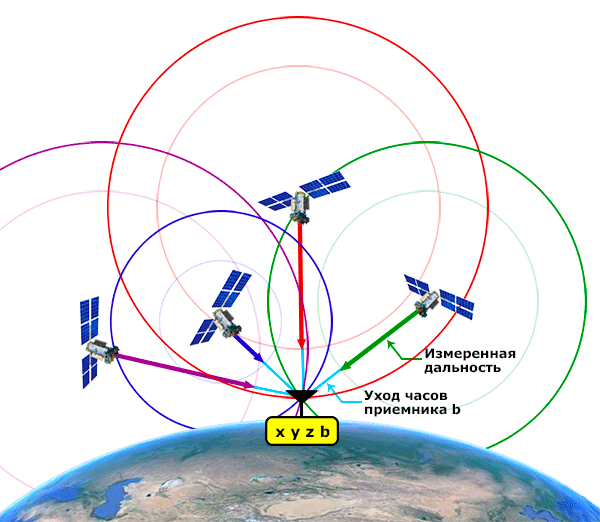

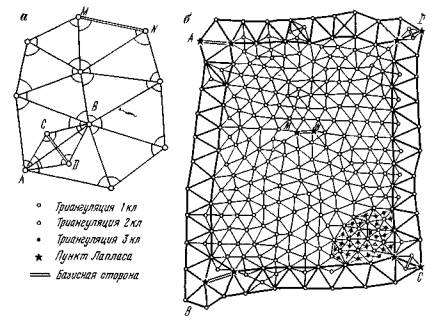

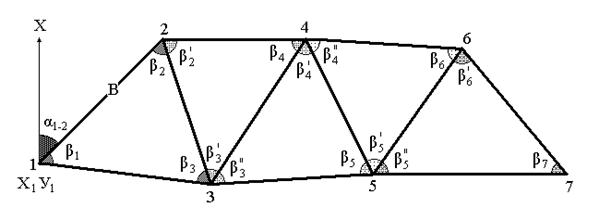

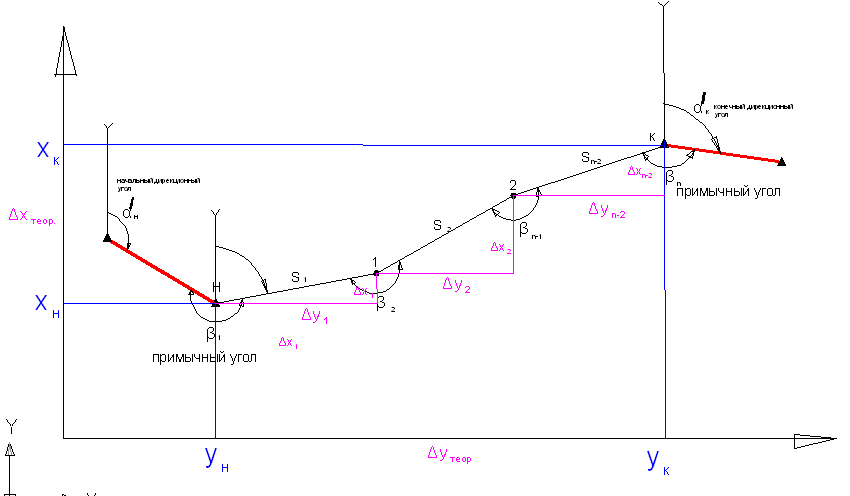

Лекция 6. Тема . Геодезические сети. Положение объектов земной поверхности описывают в геодезической системе координат. Физическими носителями этой системы координат являются пункты геодезических сетей, являющимися координатной геодезической основой для детального изучения физической поверхности Земли. Геодезическая сеть - система пунктов на земной поверхности, закреплённых на местности специальными знаками и центрами, положение которых определено в плановом отношении относительно точки отсчета Рис.1.  Рис.1. Центр кругового зала Пулковской обсерватории - основная точка отсчета координат их ориентации в пространстве и пересчета на территории Российской Империи, СССР и Российской Федерации. ГГС предназначена для решения задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное значение: 1) для создания и распространения государственной геодезической референсной системы координат на всей территории страны, поддержание ее на уровне современности; 2) для геодезического обеспечения картографирования страны и акваторией окружающих ее морей; 3) для геодезического обеспечение изучения земельных ресурсов и землепользования, кадастрового учета, строительства, разведки и освоения природных ресурсов; 4) для изучения геодинамических явлений, поверхности и гравитационного поля Земли; 5) обеспечения исходными геодезическими данными средств измерений, морской и аэрокосмической навигации, аэрокосмического мониторинга земель, природной и техногенной сред; Геодезические сети подразделяются на плановые и высотные (нивелирные). Пункты плановых геодезических сетей являются носителями плановых (X и Y) координат. Пункты высотных геодезических сетей являются носителями высотной координатной основы их называют реперами. Довольно часто пункты плановой и высотной геодезических сетей совмещают. И эти пункты являются носителями планово-высотной координатной основы геодезических работ различного назначения, в том числе для топографических съёмок для составления карт и планов, изыскательских и строительных работ, землеустроительных изысканий и кадастровых съёмок.  Рис.2. Геодезический пункт состоит из знака и центра Существуют различные виды центров (от забитого в землю деревянного колышка, штыря, трубы и т.п, до более сложных конструкций). Выбор конкретного типа центра пункта зависит от назначения геодезического пункта и требований к точности его координат. Например: для закрепления пунктов сетей сгущения применяют центр геодезического пункта состоящий из заложенных в землю бетонных монолитов (якоря и пилона) Рис.2, отмечающих и долговременно сохраняющих на местности положение пункта. На верхнем торце бетонного пилона закреплена металлическая марка, с отмеченной на ней точкой, которая собственно и является носителем координат Рис.3.  Рис. 3. Вид марки геодезического пункта. Над центрами пунктов располагают геодезические знаки в виде пирамид высотой от 3-х до 8 метров, простых (высотой 5-12 м) и сложных сигналов Рис.4 и Рис.5. Основной функциональной частью геодезического пункта является визирный цилиндр, который при закладке пункта совмещают по вертикали с его центром.   Рис.4. Геодезические знаки . Координатной основой на территории нашей страны являются пункты государственной геодезической сети, которая строится по принципу от общего к частному: каждое последующее геодезическое построение (менее точное) опирается на предыдущее (более точное). ГГС включает в себя геодезические построения различных классов точности: фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС); высокоточную геодезическую сеть (ВГС); спутниковую геодезическую сеть (СГС); астрономо-геодезическую сеть (АГС) и геодезические сети сгущения. На Рис.5 показана сеть пунктов ФАГС и ВГС.  Рис.5 Рис.52. Методы построения ГГС. Основными методами построения (методами определения координат пунктов) государственной плановой геодезической сети являются спутниковые, триангуляция и полигонометрия. Разработка и применение спутниковых методов для определения координат пунктов государственной геодезической сети в настоящее время является приоритетным по сравнению с другими методами. Современная спутниковая навигация основывается на использовании принципа дальномерных измерений между навигационными спутниками и приемником потребителя. Это означает, что потребителю передается в составе навигационного сигнала информация о координатах спутников. Одновременно (синхронно) производятся измерения дальностей до навигационных спутников. Способ измерений дальностей основывается на вычислении временных задержек принимаемого сигнала от спутника по сравнению с сигналом, генерируемым аппаратурой потребителя. На рис. 6 приведена схема определений местоположения потребителя с координатами x, y, z на основе измерений дальности до четырех навигационных спутников. Цветными яркими линиями показаны окружности, в центре которых расположены спутники. Радиусы окружностей соответствуют истинным дальностям, т.е. истинным расстояниям между спутниками и потребителем. Цветные неяркие линии – это окружности с радиусами, соответствующими измеренным дальностям, которые отличаются от истинных и поэтому называются псевдодальностями. Истинная дальность отличается от псевдодальности на величину, равную произведению скорости света на уход часов b, т.е. величину смещения часов потребителя по отношению к системному времени. На рис. 6 показан случай, когда уход часов потребителя больше нуля – то есть часы потребителя опережают системное время, поэтому измеренные псевдодальности меньше истинных дальностей В идеальном варианте, когда измерения производятся точно и показания часов спутников и потребителя совпадают для определения положения потребителя в пространстве достаточно произвести измерения до трех навигационных спутников. В действительности показания часов, которые входят в состав навигационной аппаратуры потребителя, отличаются от показаний часов на борту навигационных спутников. Тогда для решения навигационной задачи к неизвестным ранее параметрам (три координаты потребителя) следует добавить еще один - смещение между часами потребителя и системным временем. Отсюда следует, что в общем случае для решения навигационной задачи потребитель должен «видеть», как минимум, четыре навигационных спутника.  Рис.6. Принцип спутниковой навигации. Рис.6. Принцип спутниковой навигации.В тоже время, спутниковая навигация имеют ряд ограничений в условиях застроенных территорий и залесённой местности и ряде других случаях. В этих случаях используют другие способы построений. Триангуляция Рис.7 - метод определения относительного (взаимного) планового положения геодезических пунктов путём построения на местности систем смежно расположенных треугольников, в которых измеряют их углы, а в сети триангуляции - длину хотя бы одной базисной стороны Рис.8 .  Рис.7.Системы треугольников строят в виде рядов.  Рис.8. Элементы измерений в цепочке треугольников. Т риангуляция до последнего времени являлась одним из основных методов построения государственной геодезической сети. Триангуляция образует геодезические 1,2,3,4- классов, а также применяется для построения геодезических сетей сгущения и съёмочного обоснования 1 и 2 разрядов. Полигонометрия - метод определения положения (координат) геодезических пунктов заключается в проложении на местности полигонометрического хода, точками которого, в том числе, и являются определяемые пункты Рис.9. Полигонометрия используется в основном на застроенных территориях, где невозможно обеспечить видимость на большие расстояния.  Рис. 9.Ход пологонометрии. Полигонометрические хода образуют сопоставимые по точности с триангуляцией геодезические сети 1,2,3,4- классов, а также применяется для построения геодезических сетей сгущения и съёмочного обоснования 1 и 2 разрядов. Последующее сгущение государственной геодезической сети представляет собой сети сгущения, которые подразделяют на 1 и 2 разряды, а на их основе – съемочные сети, используемые также для выполнения инженерно-геодезических работ различного характера и назначения Съемочная геодезическая сеть (съемочная сеть) – является геодезической сетью сгущения и создается для производства топографической съемки. Отдельные точки съемочной сети могут быть определены прямыми, обратными и комбинированными засечками.Основной способ создания съемочного обоснования это проложение теодолитных ходов, опирающиеся на исходные точки (пункты ГГС), они могут быть замкнутыми или разомкнутыми. Предельные погрешности положения пунктов съемочной сети, на открытой местности и на застроенной территории - 0,2 мм в масштабе плана и 0,3 мм в масштабе плана на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительность Исходными в замкнутом теодолитном ходе (полигоне) являются координаты одной из его точек, называемой начальной, и дирекционный угол одной из сторон. При производстве работ стремятся совместить одну из точек этой стороны с начальной точкой теодолитного полигона. Для того чтобы определить координаты начальной точки и дирекционный угол начальной стороны решают так называемую задачу «привязка теодолитного полигона к пунктам геодезической сети». На рис.4 показаны два пункта геодезической сети (п.А и п.В ) и сторона теодолитного полигона (т.Н - т.1). ВН = АВ + А -180,  |