водоснабжение. Vodosnabzhenie_Щибря. Методические указания к выполнению работы 8 Расчёт системы холодного водоснабжения

Скачать 0.65 Mb. Скачать 0.65 Mb.

|

|

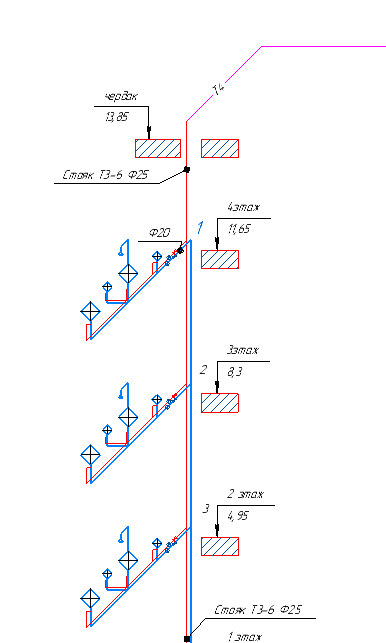

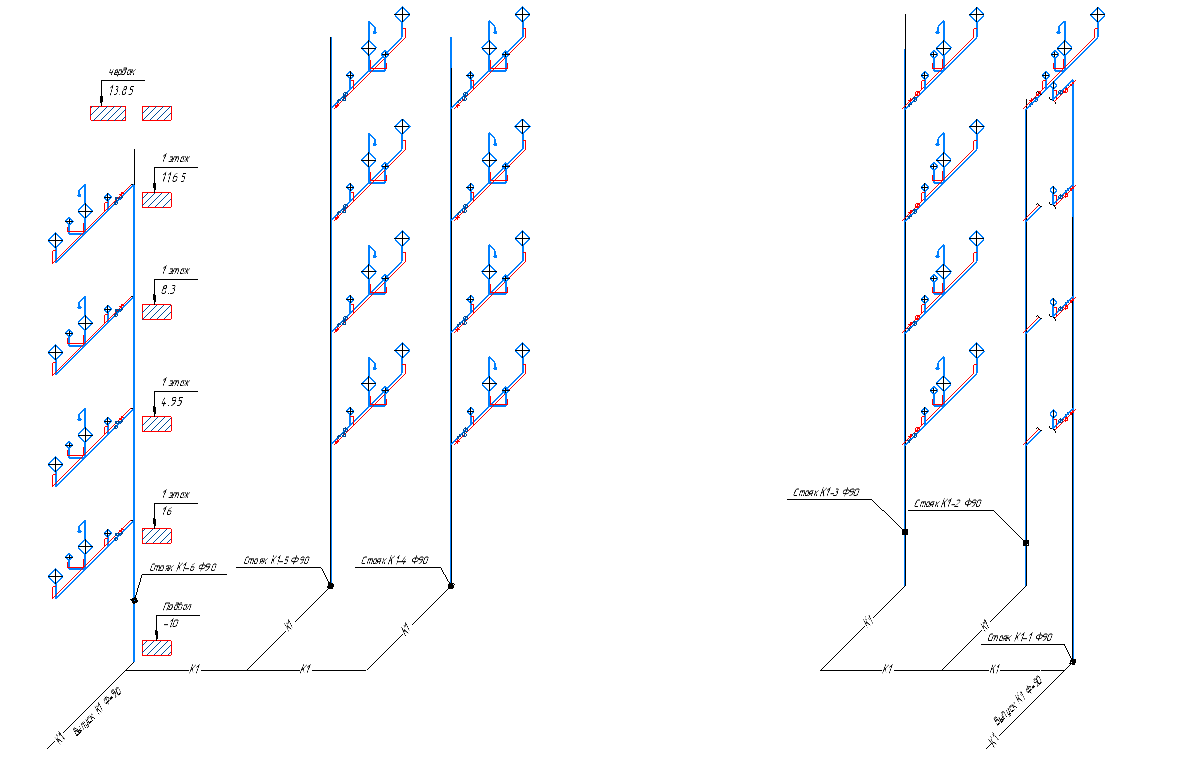

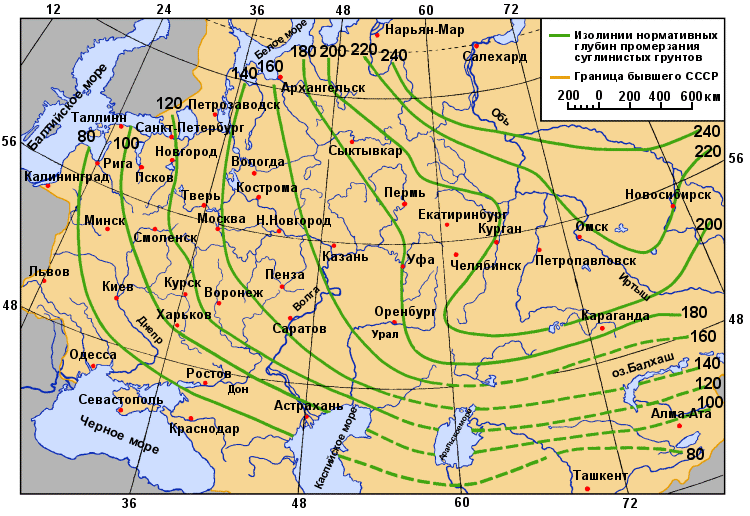

2.1.2. Гидравлический расчёт системы холодного водоснабжения Определив расходы на вводе в здание, переходим к гидравлическому расчёту системы внутреннего трубопровода холодной воды, т.е. к нахождению секундного расхода на каждом расчётном участке, подбору диаметра трубы на этом же участке и определению потерь напора на нём. Результаты расчёта представим в табличной форме (см. табл. 6). Гидравлический расчёт начинаем с определения параметров сети по главному направлению, последовательно от диктующего прибора к вводу в здание. Для монтажа системы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода приняты трубы Фузиотерм® SDR 11 (PN 10), изготовленные из полипропилена (PP-R). Имея расчётный расход на участке qc, задаёмся скоростью воды на нём. Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует принимать из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. Расчет диаметров трубопроводов ведется по максимальным секундным расходам воды. При расчёте диаметров рекомендуемая скорость движения воды в трубопроводах 1,2 м/с. Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с. Согласно п. 4.1.1 [1] внутренний противопожарный водопровод можно не предусматривать. По приложению 2 находим значения диаметров, скорости и удельных потерь. Потери напора на расчётном участке с учётом местных сопротивлений определяем по формуле : H=il(1+ kl), где i – гидравлический уклон или удельные потери давления на метр длины трубопровода (в приложении 2 обозначен как R, в другой литературе встречается обозначение 1000i и т.п.). Значения kl следует принимать: 0,3 - в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и общественных зданий; 0,2 - в сетях объединенных хозяйственно-противопожарных водопроводов жилых и общественных зданий, а также в сетях производственных водопроводов; 0,15 - в сетях объединенных производственных противопожарных водопроводов; 0,1 - в сетях противопожарных водопроводов. Для рассматриваемого случая (хозяйственно-питьевой водопровод жилых зданий) - kl = 0,3. Таблица 6 Гидравлический расчёт внутридомового холодного водоснабжения (Pc=0,0066; qco=0,2 л/с)  Расчёт начинаем с первого участка 1-2 (рис. 5, 6). Длина участка l=8,55 м. По участку вода поступает к одному прибору: N=4. Произведение числа приборов на секундную вероятность их действия: N·Pc=4*·0,0066=0,0264. Коэффициент αc=0,23. Секундный расход холодной воды: qc=5·qco×αc=5×0,2·0,23=0,23 л/с. Диаметр подводки принят dc1-2=20 мм как минимально возможный. По таблицам приложения 2 находим, что V=1,117 м/с. Полученная скорость не превысила максимально допустимую 2 м/с, следовательно, увеличение диаметра не требуется. Удельные потери напора на участке 1-2 составят R=10,84 мбар/м=10,84*·10,2*7,3/1000=0,807 мм в.ст./м. Потери напора на всём участке (7,3 м) с учётом местных сопротивлений составят Н1-2=0,807*(1+0,3)=1,049 м.  Рис. 6. Фрагмент аксонометрической схемы. Аналогично выполняем гидравлический расчёт внутриквартальной сети. Для этого разбиваем внутриквартальную сеть на участки. Таблица 7 Гидравлический расчёт внутриквартальных сетей холодного водоснабжения (Pc=0,0066; qco = 0,2 л/с; Pto t= 0,0123; qtoto = 0,3 л/с)  Участок сети ЦТП-ГВ1 (городской водопровод) рассчитан на общий секундный расход qtot для объекта с учётом подачи на приготовление горячей воды. Внутриквартальные сети прокладываем бесканально. Согласно п. 5.7.2 [2] с учётом защемления труб грунтом специальной компенсации температурных удлинений не требуется. 2.1.3. Подбор счётчика воды На вводе холодного водопровода от городской сети в ЦТП устанавливается счётчик воды, измеряющий общий расход воды по объекту. Среднечасовой общий расход находим по формуле 9 [1]. м ч  м3/ч м3/ч где Т – период потребления, ч; где Т – период потребления, ч;qu,i- норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, которая определяется по приложению 3 [1]. Согласно п. 11.2-11.4 [1] подбираем водомер с диаметром условного прохода 40 мм и проверяем его на пропуск максимального секундного расхода воды (табл. 2), определяя потери напора в нём и сравнивая их с максимально допустимыми (п. 11.3*а [1]):  , м , мгде S– гидравлическое сопротивление счетчика, м/(л/с)2, при расчетном секундном расходе воды. что больше допустимых 5 м для крыльчатых счётчиков. Увеличиваем калибр счётчика:  м, м,Принимаем к установке турбинный счётчик с Dy = 50 мм. В проектируемом здании устанавливаются свои счётчики для учета расхода холодной и горячей воды. Эти приборы образуют водомерный узел. Подберём счётчик для холодной воды, расположенный внутри здания. Устанавливаем среднечасовой расход холодной воды на всё здание:  м3/ч м3/чПодбираем счётчик калибром 15 мм. Проверяем на пропуск максимального секундного расхода:  м, м,что больше допустимых 5 м для крыльчатых счётчиков. Увеличиваем калибр счётчика:  м мПринимаем к установке крыльчатый счётчик с Dy = 20 мм. 2.1.4. Определение требуемого напора на вводе, подбор насоса Определяем требуемый напор повысительной насосной установки, м,  где Hgeod – разность геодезических отметок точек подключения к городскому водопроводу и ввода в здание; Hgeom – геометрическая разность высот точки ввода и смесителя диктующего прибора; ∑Hl,tot, ∑Hl,totвн.кв – потери напора в трубопроводах внутренней и внутриквартальной сетей водопровода холодной воды; Hf – свободный напор у диктующего прибора, м, определяемый по паспорту производителя, при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа (20,4 м), согласно действующему п. 5.2.10 СП 30.13330.2012; Hсч – потери напора в счётчиках. Принимаем к установке насосный агрегат с частотно-регулируемым электроприводом без гидроаккумулятора. Требуемый расчётный напор больше гарантийного, следовательно, для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения необходимо использовать насосы Производительность насоса без регулирующего бака должна быть не меньше максимального секундного расхода, т.е. qtot= 4.287л/с*3,6 = 15,43 м3/ч. Требуемый напор насоса Нн=Hтр-Нg= 86.433-20=66.433 м Подбор насоса производим по сводному графику полей, приведённому в приложении 3, а также иных графиков производителей насосного оборудования. «Рабочая точка» попадает в поле насоса MVI8 –Серии WILO-MULTIVER MVI. К установке принимаем два насоса марки MVI8 (один рабочий, один резервный). 2.2. РАСЧЁТ СИСТЕМЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 2.2.1 Конструирование внутридомовой канализационной сети Для удаления сточных вод в проектируемом жилом доме устраивается система бытовой канализации, при помощи которой они отводятся в микрорайонную канализационную сеть. Количество выпусков от здания определяется в зависимости от расположения канализационных стояков на планах этажей, схемы микрорайонной сети. Принятая схема должна обеспечивать высокую надёжность эксплуатации и относительно небольшую стоимость строительства системы. В проектируемом здании применена схема с двумя выпусками – по одному от каждой секции. Трассировка трубопроводов приведена на планах соответствующих этажей. В подвале и на техническом этаже (чердаке) трубопроводы канализации прокладываются открыто возле капитальных стен. Канализационные стояки в санузлах также проложены открыто. Трубопроводы между собой соединяются с помощью фасонных частей. При соединении отводных трубопроводов под потолком помещений и в подвале, а также при подключении в горизонтальной плоскости используются только косые тройники и крестовины. Чистка сети осуществляется через ревизии и прочистки, устанавливаемые на стояках и протяжённых горизонтальных участках. Их расположение описано в пп. 8.3.22, 8.3.23 [2]. Для вентиляции и повышения надёжности работы канализационной сети стояки выводятся выше плоской неэксплуатируемой кровли на 0,2 м (п. 8.3.15 [2]). Все санитарно-технические приборы оборудуются гидравлическими затворами. Внутренняя канализационная сеть монтируется из пластмассовых канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 и 100 мм, ГОСТ 22689.0-89, 22689.1-89, 22689.2-89. Аксонометрическая схема канализации представлена на рис. 7. Диаметры трубопроводов внутренней канализации задаются исходя из расхода сточных вод, а также руководствуясь правилом о том, что по ходу движения сточной жидкости не допускается уменьшение диаметра. Диаметр выпуска от мойки и раковины составляет 63 мм, от унитаза – 90 или 100 мм. Принимаем диаметр выпусков унитазов 90 мм. Таким образом, диаметр каждого последующего участка не должен быть меньшего диаметра предыдущего. В нашем случае выпуски сточных вод расположены посекционно. Расчётный расход сточных вод от выпуска (секции), определённый ранее, составляет qsL=3,178 л/с. На одну секцию – 3,178/2=1,589 л/с Принимаем к установке ответвления от моек, раковин и ванн диаметром 63 мм, от унитазов – 90 мм, диаметр стояков, магистралей и выпусков – 90 мм.  Рис. 7. Аксонометрическая схема внутренней хозяйственно-бытовой канализации 2.2.2. Гидравлический расчёт внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации Расчёт канализационной сети состоит в определении способности трубопроводов на пропуск расчётных расходов сточных вод, диаметров трубопроводов на расчётных участках основного направления, уклонов, скоростей движения сточных вод и наполнения в трубах. В результате расчёта определяют отметки лотков труб и глубины заложения. Требования к конструированию сети приведены в СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения [5]. Особенно важными для выполнения данной расчётно-графической работы являются пп. 5.4, 5.5, 6.2, 6.3 [5]. Гидравлический расчёт сводим в табл. 12. Участок Ж.д.-1 Длина по генплану – 5 м. Расход сточных вод от одной секции составляет 1,589 л/с. Диаметр выпуска из здания – 90 мм. Поскольку выпуск из здания относится к внутренней сети, то должно выполняться условие п. 8.4.2 [2]. Уклон определяем по приложению 4. При обеспечении требуемых скоростей и наполнений в справочных таблицах возможно найти несколько решений. Так, для нашего случая можно использовать вариацию уклоном или наполнением. Области этих решений выделены. При этом необходимо помнить, что скорость движения воды на последующем участке должна быть не меньше, чем на предыдущем. Диаметры на последующих участках должны быть не меньше, чем на предыдущих. Уклоны, помимо необходимых скоростей, должны обеспечивать прохождение трубопровода на глубине не меньшей, чем глубина минимального заложения. Минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм – на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры (рис. 9), но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом). Следует минимизировать глубину заложения (при обеспечении вышеуказанных требований) с целью сокращения объёма земляных работ, а значит, сокращения стоимости сети. По достижению глубины заложения 7–8 м обычно устраивают шнековый подъёмник для поднятия стоков на глубину минимального заложения и отправки их самотёком далее. Используем табличные значения для уклона 0,01. Подставляем значение нашего расхода (1,589) и интерполируем значения скорости и наполнения. Наполнение получился 0,3336, скорость – 0,978 м/с. Проверяем выполнение условия (23) [2].  , что больше 0,5 – условие выполняется. , что больше 0,5 – условие выполняется.Определяем минимальную глубину заложения. Глубину промерзания принимаем по рис. 8: Нmin=Нпр – 0,3 = 1,9 – 0,3 = 1,6 м. Однако она не должна быть меньше чем 0,7 м до верха трубы. Таким образом, Нmin = 1,6 + 0,09= 1,69 м. Отметки поверхности земли в начале и конце участка берём с генплана (рис. 1). Для наглядности расчёта отметок приведен рис. 8. Отметка лотка трубы в начале первого участка вычисляется как разность отметки поверхности земли и глубины начального заложения: 107,5 – 1,69 = 105,91. Отметка лотка трубы в конце первого участка определится как отметка в начале минус уклон, умноженный на длину участка: 105,911 – 0,02 ∙ 5 = 105,81. Глубина заложения в конце участка определится как разность отметок земли и лотка трубы: 107,7 – 105,81 =1,89 . Здесь обязательно нужно сравнить полученную величину с минимальной глубиной заложения. Если она получилась меньше, то необходимо увеличивать уклон. Если увеличить уклон не представляется возможным – опускать весь трубопровод. Таблица 12 Гидравлический расчёт бытовой канализации

Рис. 9. Глубины промерзания грунтов Участок 1-2 Канализационные трубы соединяем по шелыгам труб. Согласно требованиям минимальный диаметр внутриквартальной хозяйственно-бытовой сети должен быть 150 мм. Принимаем диаметр внутриквартальной сети 150 мм. Трубы керамические. Отметка лотка трубы в начале второго участка из-за смены диаметра со 90 мм на 150 мм будет: 105,81-(0,15 – 0,09) = 105,75. Глубина заложения в начале второго участка: 1.89 + (0,15 – 0,09) = 1,95. Поскольку расход сточных вод от одной секции здания мал – в справочной таблице для диаметра 150 мм (приложение 4) нет значений для расхода 1,589. Мы получили так называемый «безрасчётный участок», т.е. уклоны на таких участках могут быть приняты конструктивно. Однако есть возможность экстраполировать значения таблицы и получить данные – это лучше, чем принятие конструктивных параметров. Рассуждения такие, что конструктивно мы имеем право принять минимально допустимый уклон для труб диаметром 160 мм – 0,008. Во избежание падения скорости и засоров принимаем уклон 0,01. Отметка лотка трубы в конце второго участка: 105,75 – 0,01 ∙ 31,2 = 105,28. Глубина заложения в конце участка составляет: 106,9 – 105,28 = 1,62,, что больше Hmin – контроль пройден. Участок 2-3 Расход сточных вод (3,178) меньше, чем минимальный в таблице - безрасчётный участок. Поскольку расход увеличился – можно принять уклон меньше, чем на предыдущем участке, а именно: 0,01. Диаметр трубы оставляем таким же. Следовательно, отметка лотка трубы и глубина заложения в начале участка 2-3 такая же, как в конце участка 1-2. Отметка лотка в конце участка: 105,28 – 0,01 ∙ 179,1 = 103,49 Глубина заложения в конце участка составляет:108,3 – 103,49= 4,81, что больше Hmin – контроль пройден. Участок 3-4 Расход сточных вод – 6,356. Диаметр трубы оставляем таким же. Уклон – 0,01. Используем табличные значения для уклона 0,01. Подставляем значение нашего расхода и интерполируем значения скорости и наполнения. Наполнение получился 0,41, скорость – 0,929 м/с. Проверяем выполнение условия (23) [2].  , что больше 0,5 – условие выполняется. , что больше 0,5 – условие выполняется.Следовательно, отметка лотка трубы и глубина заложения в начале участка 3–4 такие же, как в конце участка 2-3. Отметка лотка в конце участка: 103,49– 0,01 ∙ 160,3 = 101,89. Глубина заложения в конце участка составляет: 106,8 – 101,89 = 4,91 , что больше Hmin – контроль пройден. Участок 4-ГКК1 Расход сточных вод увеличился на до 15,89 л/с. Диаметр трубы оставляем таким же. Используем табличные значения для уклона 0,01. Подставляем значение нашего расхода и интерполируем значения скорости и наполнения. Наполнение получился 0,443 , скорость – 1,24 м/с. Проверяем выполнение условия (23) [2].  , что больше 0,5 – условие выполняется. , что больше 0,5 – условие выполняется.Отметка лотка в конце участка: 101,89 – 0,01 ∙ 26,6= 101,62. Глубина заложения в конце участка составляет: 107– 101,62= 5,38 что больше Hmin – контроль пройден. |