Методическое пособие для выполнения курсового проекта по дисциплине Технические средства обеспечения информационной безопасности

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

2.3. Рекомендации по обеспечению защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам с помощью технических мер Защищенность информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам должна базироваться на комплексном сочетании организационно-режимных и технических мероприятиях. Технические меры защиты информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам по своей функциональной реализации делятся на пассивные и активные. К пассивным техническим мероприятиям, как правило, относятся различного рода конструктивно-планировочные решения, направленные на повышение звукоизолирующих и виброизолирующих свойств различных видов ограждающих конструкций (стен, полов, потолков, дверей, окон, перегородок, стыковых элементов между ограждениями) и инженерно-технических систем различного назначения (в первую очередь систем отопления, вентиляции, кондиционирования). Данные меры необходимо использовать как на этапах создания и реконструкции различных объектов, предназначенных для речевой деятельности человека, так и при их повседневном функционировании. Конструктивные особенности повышения звукоизоляции и виброизоляции подробно рассматриваются в специальных документах, отражающих правила строительства и санитарные нормы. К таким документам, в частности, относятся: СНиП II.01.50-83с «Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы с ними», СНиП П.12-77 «Защита от шума», РТМ 6505-84 «Рекомендации по проектированию помещений с заданной звукоизоляцией (ГСПИ Минатома России)», ГОСТ 27296-87, ГОСТ 11957- 96. Наиболее доступными и целесообразным для практической реализации методами обеспечения звукоизоляции и виброизоляции являются: - использование многослойных конструктивных элементов (двойные двери с тамбуром, окна с пакетным остеклением, многослойные перегородки, двойные стены); - применение виброизолирующих (демпфирующих) прокладок в посадочных проемах конструктивных элементов (дверей, окон) и в вводных отверстиях (шахтах) коммуникаций инженерно-технических систем; - использование навесных элементов на ограждающих конструкциях, выполненных из звукопоглощающих материалов различных конструкций (пористых, резонирующих, перфорированных и др.); - применение различного рода акустических экранов, устанавливаемых на разведопасных направлениях как внутри помещений, так и на наружной территории; - использование методов снижения отражающих характеристик остекло-ванных поверхностей, попадающих в акустическое поле речевых сигналов (использование защитных штор и жалюзи, применение специальных стекол и др.); - применение звукоизолирующих и виброизолирующих «развязок» между различными ограждающими конструкциями и элементами ограждающих конструкций. Выбор конкретного пассивного метода защиты должен сопровождаться проведением необходимых расчетов и экспериментальных работ с учетом выполнения норм защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам. В случае если пассивными методами достичь выполнения норм защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам не представляется возможным, или их реализация является экономически нецелесообразной, необходимо прибегать к активному методу защиты, в основе которого лежит метод акустического и вибрационного маскирующего зашумления. В качестве маскирующей помехи должен применяться искусственно создаваемый акустический или вибрационный шумовой сигнал, спектрально-энергетические характеристики которого обеспечивают на границе установленной контролируемой зоны нормативное значение отношения «сигнал/шум» в пределах частотного диапазона речевого сигнала (175...5600 Гц.). В качестве источника шумового сигнала необходимо использовать генераторы «белого» или «розового» шума с возможностью регулировки уровня выходного сигнала в октавных полосах спектра речевого сигнала. Для практической реализации активного метода защиты информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам необходимо использовать специальные сертифицированные системы зашумления (например, типа «Кабинет», «Шорох-1(2)», «Заслон-2М», «ВВ-301» и др.), или необходимый набор серийно выпускаемой аппаратуры – генераторов шума с набором необходимых октавных фильтров, вибраторов, усилителей мощности, акустических излучателей. Акустические излучатели необходимо устанавливать внутри помещений, смежных с защищаемыми, в коридорах или вне зданий с направлением излучений шумового сигнала в сторону возможного размещения акустической аппаратуры речевой разведки или места непреднамеренного прослушивания речи без использования технических средств. Акустические излучатели необходимо размещать на ограждающих конструкциях на высоте 2...2,5 м вблизи участков пониженной звукоизоляции (окна, двери, вентиляционные отверстия и т.п.). При этом необходимое количество акустических излучателей в каждом конкретном случае определяется расчетно-инструментальными методами из условий обеспечения на участке границы контролируемой зоны (или по всему ее периметру) непрерывного шумового акустического поля, спектрально-энергетические характеристики которого . обеспечивают выполнение установленных норм технической защищенности речевой информации. Вибраторы монтируются на элементы инженерно-технических систем, выходящих за пределы установленной контролируемой зоны. Необходимое количество вибраторов в каждом конкретном случае определяется расчетно-инструментальными методами, исходя из следующих условий: а) для плоских ограждающих конструкций – из условий обеспечения непрерывного маскирующего вибрационного шума по всей поверхности конструкции; б) для инженерно-технических систем – из условий создания необходимого уровня маскирующего вибрационного шума на выходных (относительно границы контролируемой зоны) участках коммуникационных элементов этих систем. В обоих случаях спектрально-энергетические характеристики маскирующего вибрационного шума должны обеспечить выполнение установленных норм защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам. Необходимость применения пассивных и активных мер по защите информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам, а также их объем, в каждом конкретном случае определяются по результатам расчетно-инструментальных оценок, проводимых при аттестации мест речевой деятельности и периодических их проверках. При комплексном применении пассивных и активных мер защиты информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам пропорции распределения между ними в каждом конкретном случае определяется условиями технико-экономической целесообразности. 2.4. Методические рекомендации по выбору энергетических параметров маскирующих помех Обеспечение защиты информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам активными способами основано на повышении уровня акустических (виброакустических) помех в местах (точках) возможного размещения приемников (датчиков) аппаратуры акустической разведки и реализуется путем излучения в направлении данных точек шумовых сигналов, имеющих нормальное распределение плотности вероятностей мгновенных значений (белый шум). В настоящей методике определен порядок определения октавных уровней маскирующего акустического (вибрационного) сигнала Lмi, (Vмi) в каждой из пяти октавных полос со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц, образующих в совокупности речеподобный энергетический спектр маскирующего сигнала, который обеспечивает гарантированную защиту речевой информации. Интегральный уровень излучаемого маскирующего сигнал не должен противоречить требованиям санитарных норм и условиям комфортности в местах речевой деятельности человека. Расчет октавных уровней маскирующего сигнала Lмi, (Vмi) осуществляется по формуле Lмi (Vмi) = Lсi (Vсi) – Енi (2.1), где Lсi (Vсi) – уровни акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке, дБ; Енi – нормированное распределение октавных отношений «сигнал /шум», дБ. 2.5. Методика оценки защищенности речевой информации Для оценки и контроля защищенности речевой информации предлагается использовать расчетно-инструментальный метод словесной разборчивости, рекомендованный Государственной технической комиссией РФ. Данный метод основан на результатах экспериментальных исследований, проведенных Н.Б. Покровским. Числовое значение словесной разборчивости рассчитывается на основе измерения отношения уровней речевого сигнала и шума в местах предполагаемого расположения ТСР злоумышленника. Показателями защищенности являются: 1. Распределение отношений «сигнал/шум» в октавных полосах. 2. Словесная разборчивость речи. Измерения проводятся в контрольных точках для нормированного энергетического спектра речевого сигнала. Значение уровня октавного отношения «сигнал/шум» является основным показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу и находится по формуле: Еi = Lci – Lшi – ΔLт, (2.2) , где Lт = (20...40) дБ – поправка, позволяющая получить превышение сигнала над помехой (шумом) в контрольной точке и повышение достоверности и точности измерений. Величина поправки устанавливается максимально возможной для конкретного передающего измерительного комплекса. Другим показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу является словесная разборчивость речи W, которая рассчитывается по формуле в диапазоне значений словесной разборчивости от 0 до 1.  (2.3) (2.3)где , где N – количество октавных полос, в которых проводится измерение; рi – коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения. Указанная величина рассчитывается по формуле:  (2.4) (2.4), где Здесь ΔА – значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, [дБ];  Рис. 5 – Зависимость разборчивости слов от разборчивости формант Метод определения словесной разборчивости W основан на экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского. В настоящем методе спектр речи разбивается на N частотных полос, которые указаны в таблице 2.4.

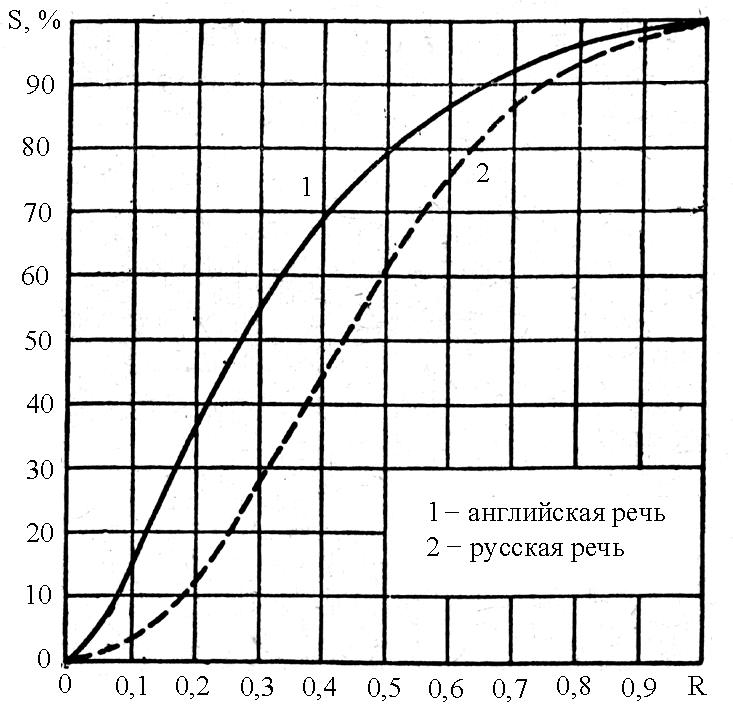

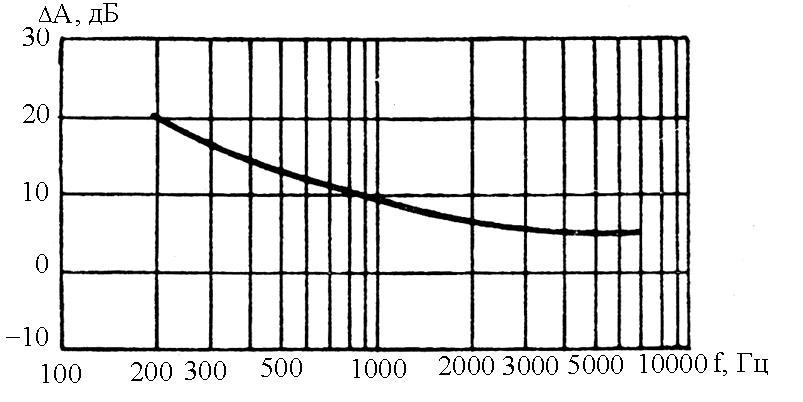

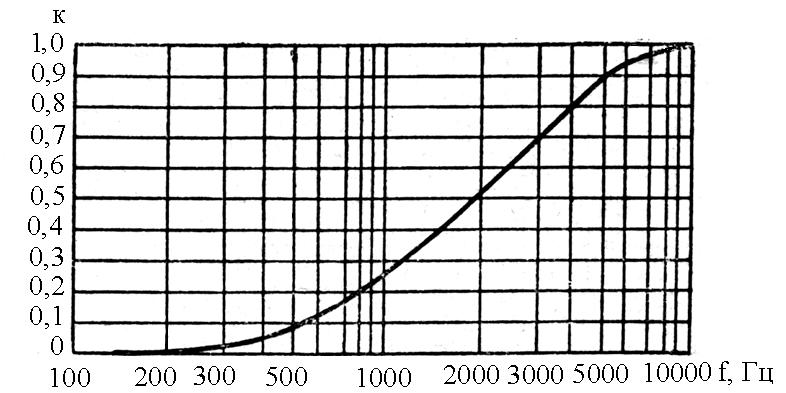

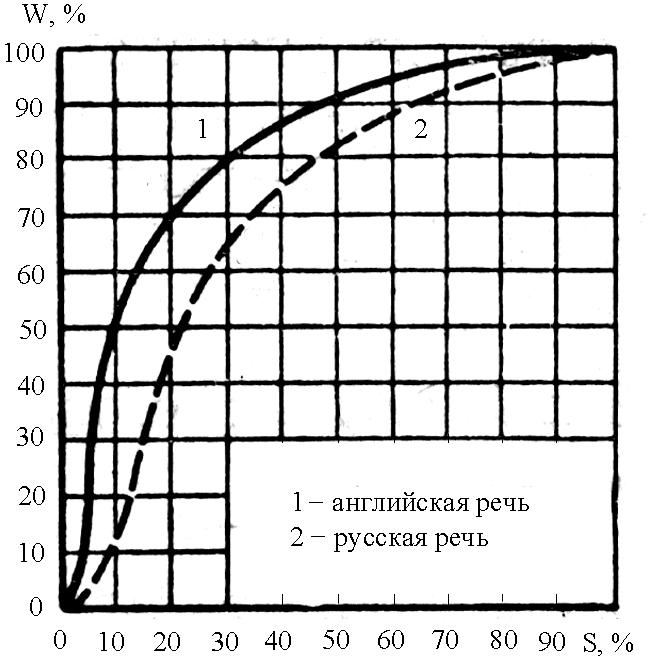

Табл. 2.4 – Значения октавных полос Для каждой i-й (i = 1…N) частотной полосы на среднегеометрической частоте , где Ai – средний спектральный модальный уровень формант в i-й спектральной полосе, дБ (в настоящей работе под формантой понимается максимум огибающей спектра звука в i-й спектральной полосе). Значения формантных параметров ΔАi определяются в соответствии с графиком на рис. 6, либо рассчитывается по формуле (ошибка аппроксимации менее 1 %):  (2.6) (2.6)  Рис. 6 – Зависимость формантного параметра ΔАi от частоты октавной полосы Для каждой i-й частотной полосы определяется весовой коэффициент ki, характеризующий вероятность наличия формант речи в данной полосе: где Значения весовых коэффициентов  (2.8) (2.8) Для каждой частотной полосы на среднегеометрической частоте fср.i из аналитического соотношения (ошибка аппроксимации менее 1 %) определяется коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения.  Рис. 7 – Функция распределения формант Далее, из аналитического соотношения (ошибка аппроксимации менее 1%) определяется слоговая разборчивость:  (2.9) (2.9) Рис. 8 – Зависимость словесной разборчивости W от разборчивости слогов S. График на рис. 8 аппроксимируется аналитическим соотношением (ошибка составляет менее 1%): С учетом графиков на рис. 4 и 8 получают график зависимости словесной разборчивости от интегрального индекса артикуляции речи, который можно аппроксимировать аналитическим соотношением 2.10. Проведенные исследования показали, что с достаточной для инженерных расчетов точностью измерение уровней речевого сигнала и шума необходимо проводить в октавных полосах, приведенных в табл. 2.4. Указанные соотношения выведены путем аппроксимации эмпирических зависимостей, полученных в ходе исследований Н.Б. Покровского. Критерии эффективности защиты акустической (речевой) информации во многом зависят от целей, преследуемых при организации защиты, например: - скрыть смысловое содержание ведущегося разговора; - скрыть тематику ведущегося разговора и т.д. Процесс восприятия речи в шуме сопровождается потерями составных элементов речевого сообщения. Понятность речевого сообщения характеризуется количеством правильно принятых слов, отражающих качественную область понятности, которая выражена в категориях подробности справки о перехваченном разговоре, составляемой злоумышленником. Проведенный анализ показал возможность ранжирования понятности перехваченного речевого сообщения. Из практических соображений может быть установлена некоторая шкала оценок качества перехваченного речевого сообщения:

В соответствии с ГОСТ Р 50840-95 понимание передаваемой речи с большим напряжением внимания, переспросами и повторениями наблюдается при слоговой разборчивости 25 – 40 %, а при слоговой разборчивости менее 25 % имеет место неразборчивость связного текста (срыв связи) на протяжении длительных интервалов времени. Учитывая взаимосвязь словесной и слоговой разборчивости, можно рассчитать, что срыв связи будет наблюдаться при словесной разборчивости менее 71%. На практике составление подробной справки о содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее 0,7, а краткой справки-аннотации – при словесной разборчивости менее 0,5. При словесной разборчивости менее 0,3 установление предмета ведущегося разговора значительно затруднено, а при словесной разборчивости менее 0,1 это практически невозможно даже при использовании современной техники фильтрации помех. Проведенные многочисленные измерения и расчеты показали, что без применения специальных методов и средств защиты речевой информации качество перехватываемых средствами акустической разведки сообщений вполне достаточно для составления подробной справки о содержании перехваченного разговора. |