Мышление. Мышление, высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания.

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

|

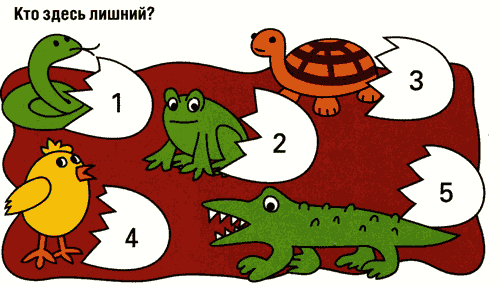

МЫШЛЕНИЕ, высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Формы и законы мышления изучаются логикой, механизмы его протекания — психологией и нейрофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в связи с задачами моделирования некоторых мыслительных функций. Особенности мышления Первая особенность мышления — его опосредованный характер. То, что человек не может познать прямо, непосредственно, он познаёт косвенно, опосредованно: одни свойства через другие, неизвестное — через известное. Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта — ощущения, восприятия, представления — и на ранее приобретённые теоретические знания. Косвенное познание и есть познание опосредованное. Вторая особенность мышления — его обобщённость. Обобщение как познание общего и существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в отдельном, в конкретном. Виды мышления Выделяют следующие виды мышления:

Согласно другой классификации, мышление делится на:

Детское мышление проходит определенные этапы в своем развитии. Как указывает известный детский психолог А. А. Люблинская, первым средством решения задач для маленького ребенка является его практическое действие. Так, например, получив в руки игрушку вертолет, у которой неожиданно перестают вращаться пропеллер и крылышки, или закрытую на щеколду коробочку, ребенок трех - пяти лет не обдумывает пути и средства решения этой задачи. Он сразу начинает действовать: что-то тянет, крутит, дергает, трясет, стучит... Не получая желаемого результата, он обращается за помощью к взрослому или вообще отказывается от дальнейших проб. Подобное мышление получило название наглядно-действенного, или практического: задача дана наглядно и решается руками, то есть практическим действием. "Мышление руками" не исчезает по мере взросления, а остается в резерве даже у взрослых, когда какую-то новую задачу они не могут решить в уме и начинают действовать путем проб и ошибок. На развитие наглядно-действенного мышления дошкольников работают картинки-пазлы, детали конструктора "Лего", разные модели кубика Рубика, головоломки из подвижно сцепленных колец, треугольников и других фигур. Как пишет детский психолог В. С. Мухина, к старшему дошкольному возрасту появляются задачи нового типа, где результат действия будет не прямым, а косвенным и для его достижения ребенку необходимо будет учитывать связи между двумя или несколькими явлениями, происходящими одновременно или последовательно. Например, такие задачи возникают в играх с механическими игрушками (если поместить шарик в определенном месте игрового поля и определенным образом дернуть за рычажок, то шарик окажется в нужном месте), в конструировании (от величины основания постройки зависит ее устойчивость) и т. д.

Абстрактно-логическое мышление самое сложное, оно оперирует не конкретными образами, а сложными отвлеченными понятиями, выраженными словами. В дошкольном возрасте можно говорить лишь о предпосылках развития этого вида мышления. Уже к трем годам ребенок начинает понимать, что предмет можно обозначать при помощи другого предмета (кубик - как будто стаканчик, из которого можно пить), рисунка, слова. Выполняя разные действия, ребенок часто сопровождает их словами, и может показаться, что он мыслит вслух. Но фактически на этом этапе ребенок пользуется в своих мыслительных действиях не словами, а образами. Речь играет вспомогательную роль. Так, дошкольники четырех-пяти лет, когда им давали специально испорченные игрушки, во многих случаях правильно определяли причину поломки и устраняли ее. Но рассказать, почему они так делали, не смогли, указывая на какие-то второстепенные признаки игрушки (по В. С. Мухиной). Слово начинает использоваться как самостоятельное средство мышления по мере усвоения ребенком выработанных человечеством понятий - знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, закрепленных в словах. Взрослые часто ошибаются, считая, что слова имеют для них и дошкольников один и тот же смысл. Для ребенка используемые слова - это слова-представления. Скажем, слово "цветок" может в сознании ребенка быть крепко связанным с образом конкретного цветка (например, розы), и предъявленный кактус в качестве цветка не рассматривается. На протяжении дошкольного возраста ребенок постепенно переходит от единичных понятий к общим. Спросим детей трех - шести лет, что такое кошка. Трехлетний ребенок может ответить: "Я знаю кошку, она живет у нас во дворе". Пятилетний: "Кошка мышей ловит, она еще молочко любит", "Кошка - это голова, туловище, хвостик и лапки, на них - царапки. Еще на голове есть ушки". Шестилетний: "Кошка - это животное. Она дома живет, но я знаю, есть и дикие кошки. Они мышей ловят". (По материалам Я. Л. Коломинского и Е.А. Панько)

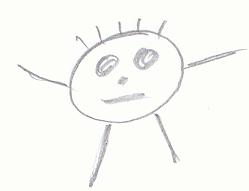

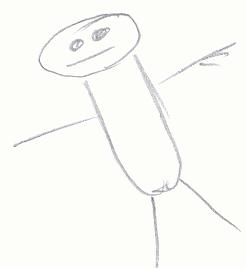

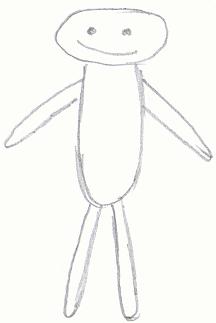

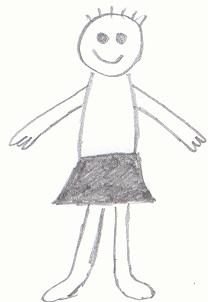

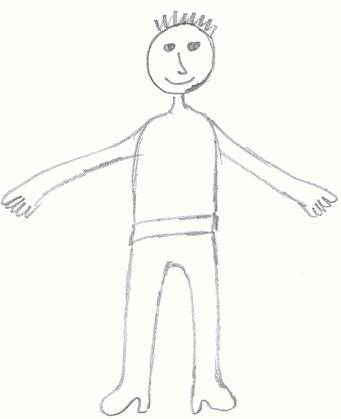

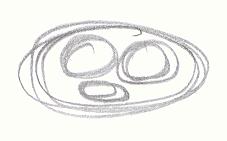

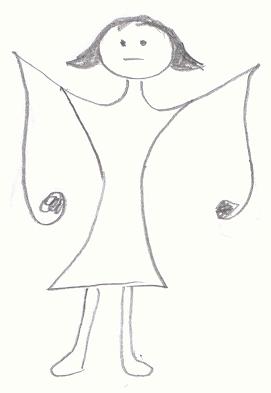

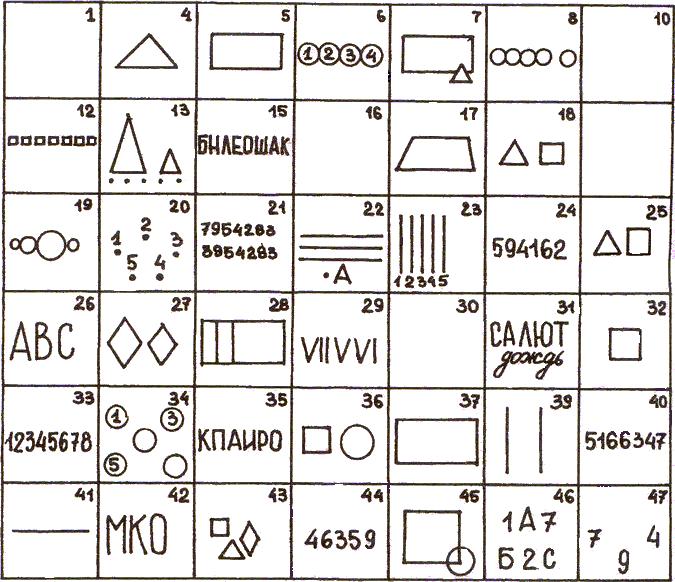

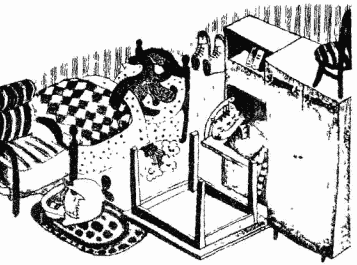

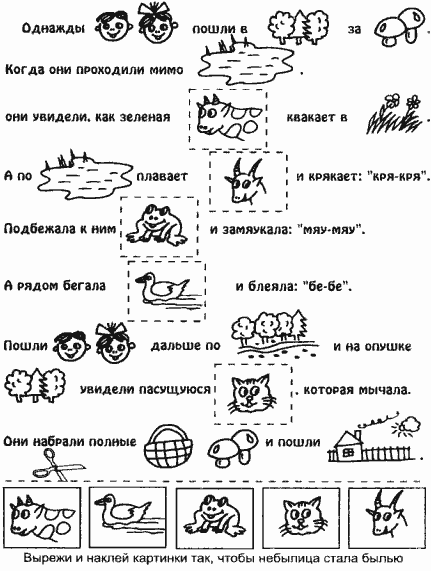

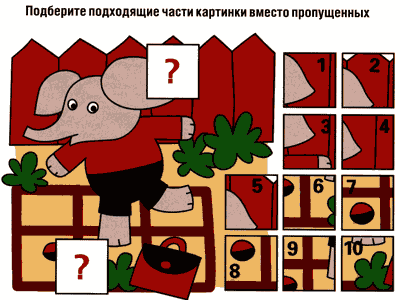

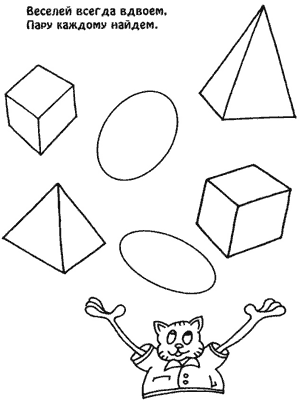

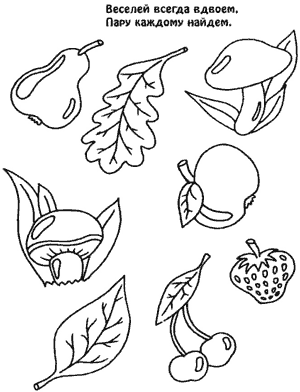

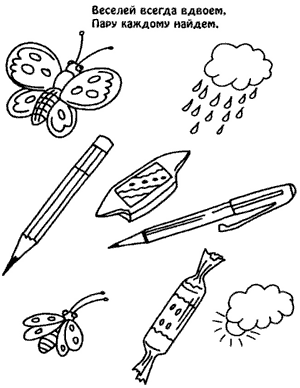

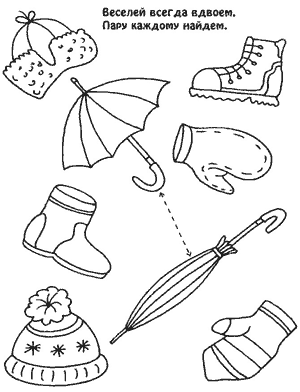

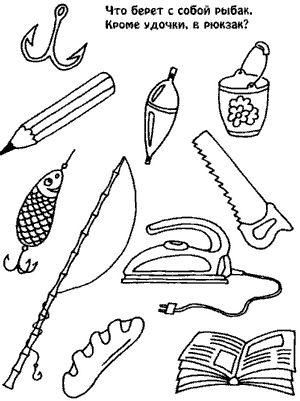

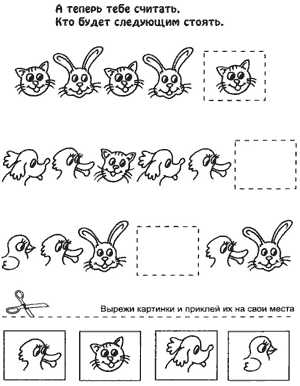

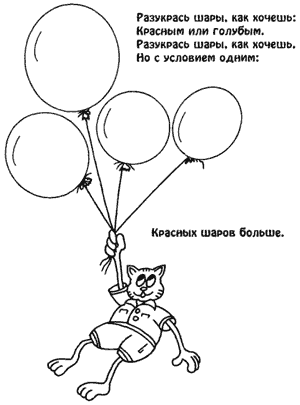

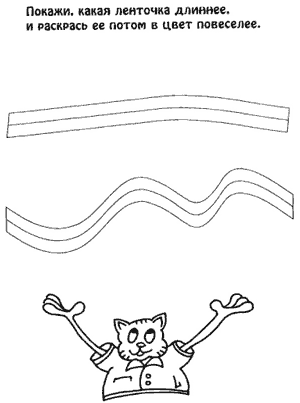

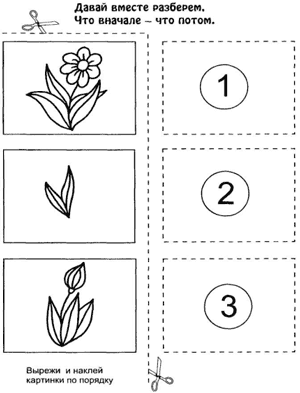

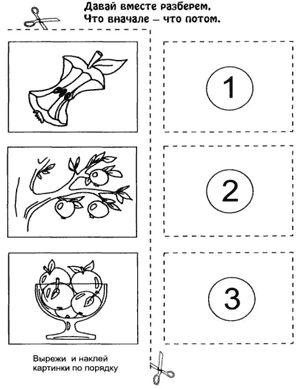

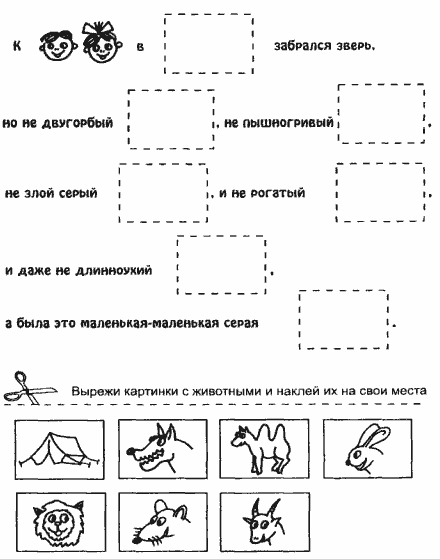

При решении подобных задач с косвенным результатом дети четырех-пяти лет начинают переходить от внешних действий с предметами к действиям с образами этих предметов, совершаемым в уме. Так развивается наглядно-образное мышление, которое опирается на образы: ребенку необязательно брать предмет в руки, достаточно отчетливо представить его. В процессе наглядно-образного мышления идет сравнение зрительных представлений, вследствие чего задачка решается. Возможность решения задач в уме возникает благодаря тому, что образы, которыми пользуется ребенок, приобретают обобщенный характер. То есть в них отображаются не все особенности предмета, а только те, которые существенны для решения определенной задачи. То есть в сознании ребенка возникают схемы, модели. Особенно ярко модельно-образные формы мышления развиваются и проявляются в рисовании, конструировании и других видах продуктивной деятельности. Так, детские рисунки в большинстве случаев представляют собой схему, в которой передается связь основных частей изображенного предмета и отсутствуют его индивидуальные черты. Скажем, при срисовывании домика на рисунке изображается основание и крыша, при этом расположение, форма окон, дверей, какие-то детали интерьера не учитываются. Например, с пяти лет ребенок может найти в помещении спрятанный предмет, пользуясь отметкой на плане, выбрать нужный путь в разветвленной системе дорожек, основываясь на схеме типа географической карты. Овладение моделями выводит на новый уровень способы получения детьми знаний. Если при словесном объяснении ребенок не всегда может понять, скажем, некоторые первичные математические действия, звуковой состав слова, то с опорой на модель он это сделает легко. Образные формы обнаруживают свою ограниченность, когда перед ребенком возникают задачи, которые требуют выделения таких свойств и отношений, которые нельзя наглядно представить. Такой тип задач описал знаменитый швейцарский психолог Ж. Пиаже и назвал их "задачи на сохранение количества вещества". Например, ребенку предъявляется два одинаковых шарика из пластилина. Один из них на глазах ребенка превращается в лепешку. Ребенка спрашивают, где пластилина больше: в шарике или лепешке. Дошкольник отвечает, что в лепешке. При решении подобных задач ребенок не может независимо рассмотреть наглядно происходящие с объектом перемены (например, изменение площади) и остающееся постоянным количество вещества. Ведь для этого требуется переход от суждений на основе образов к суждениям на основе словесных понятий. Методики: 1. Методика "Толкование пословиц" предназначена для диагностики мышления. Материал для проведения методики: список из 10 русских пословиц. Слова психолога: "Объясни мне, что значит данная пословица." Время выполнения методики не ограничено. Пословицы: -Куй железо, пока горячо. -Цыплят по осени считают. -Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. -Лучше меньше, да лучше. -Взялся за гужь, не говори, что не дюжь. -Не все то золото, что блестит. -Семь раз отмерь, один раз отрежь. -Тише едешь-дальше будешь. -Не в свои сани не садись. -Не красна изба углами, а красна пирогами. Толкование пословиц: 1.Буквальное толкование пословиц-испытуемый своими словами пересказывает пословицу. Преобладание такого истолкования пословиц указывает на интеллектуальное снижение. 2.Ситуативное толкование пословиц-подбор конкретных жизненных ситуаций под ту или иную пословицу. 3.Абстрактное толкование пословиц-толкование не содержит указание на конкретные жизненные ситуации, это общий смысл пословицы. 2. Методика "Рисунок человека" широко используется при подготовке детей к школе. Этот тест хорошо выявляет олигофрению. Материал для проведения методики: лист бумаги (А4), карандаш или ручка. Основные стадии развития рисунка человека: 1.Предметный рисунок-ребенок рисует определенный предмет. 2.Стадия головонога (до 4-х лет). Количество черточек (руки/ноги) не ограниченно-это норма.  3.После 4-х лет в рисунке появляется туловище. В это время рисунок "падающий".  4.5 лет-вертикальный рисунок. Руки и ноги рисуются двойными линиями. Рентгеновские изображения-это норма. В 5 лет начинают появляться детали (волосы, одежда и т.д.)-это хороший признак развития ребенка.  Основные детали рисунка в 5 лет: -Голова -Туловище -Руки -Ноги -Глаза -Нос -Рот 5.6 лет-ребенок рисует схему человека, т.е. ребенок "собирает" фигуру человека. Все основные части тела обозначены с деталями: брови, ресницы, волосы или шапка ,пальцы, ступни, одежда.  6.7 лет-младший школьный возраст. Пластичное изображение тела-части тела плавно перетекают друг из друга. Чем больше пластичность тела, тем больше развит ребенок.  После 12 лет можно говорить, соответствует ли ребенок психо-сексуальному развитию. C 13-14 лет в рисунке отчетливо проявляются различия между мужчиной и женщиной. Если в 18 лет человек рисует преувеличенные половые признаки, то это может говорить о психо-сексуальных проблемах. Оценка изображений: 1.Основная деталь (голова, туловище, ноги, руки, рот, нос, глаза)- 2 балла. 2.Второстепенная деталь (уши, волосы или шапка, брови, шея, пальцы, одежда, ступни или обувь)-1 балл. 3.Манера изображения: -если схема (руки/ноги-палочки)- 0 баллов. -если руки/ноги-двойные линии-2 балла -если промежуточное изображение (схема и пластичность)-4 балла. -если пластичное изображение-8 баллов. Нормы: Возраст Баллы 3,6-4 4-13 4,1-5 8-18 5,1-6 14-22 6,1-7 18-25 7,1-8 20-26 8,1-9 22-27 9,1-10 23-28 10-11 24-30 11-13 25-30 13,1 > 26-30 *** Органическое поражение головного мозга -качественно рисунок не страдает, но в рисунке появляются необычные детали - грубая ассиметрия рисунка: сильное смещение рисунка от центра листа, неудачное расположение рисунка - рисунок вылезает за край. Искажение формы и пропорций тела. Промахи - ребенок не может попасть в нужную точку:  Распад целостного образа:  3. Методику "Интеллектуальная лабильность" рекомендуется использовать с целью прогноза успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики. Материал для проведения методики: карандаш или ручка, специальный бланк для ответов. Инструкция: "Будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не повторяется. Внимание! Начинаем!" Перед проведением теста экспериментатор должен ознакомиться с заданиями и во время процедуры обследования четко произносить номер квадрата, в котором будет выполняться задание, так как номера заданий и квадратов на бланке не совпадают. Содержание методики: 1. Напишите первую букву имени "Сергей" и последнюю букву первого месяца года (3 сек). 2. (квадрат 4) Напишите слово пар так, чтобы любая одна буква была написана в треугольнике (3 сек). 3. (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями (4 сек). 4. (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила под кругом 2 и над кругом 3 (3 сек). 5. (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 - в том месте, где треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек). 6. (квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части (4 сек). 7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву Вашего имени (3 сек). 8. (квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек). 9. (квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем треугольнике (4 сек). 10. (квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4 сек). 11. (квадрат 17) Продлите боковые стороны трапециидо пересечения друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия Вашего города (4 сек). 12. (квадрат 18) Если в слове синоним шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек). 13. (квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек). 14. (квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек). 15. (квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии между ними (2 сек). 16. (квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей соедините с точкой А (4 сек). 17. (квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек). 18. (квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные (5 сек). 19. (квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной линией (4 сек). 20. (квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В — стрелку, направленную вверх, под буквой С — галочку (3 сек). 21. (квадрат 27) Если слова дом и дуб начинаются на одну и ту же букву, поставьте между ромбами минус (3 сек). 22. (квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в середине проведите диагональ (3 сек). 23. (квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3 сек). 24. (квадрат 30) Если в слове подарок третья буква не "и", впишите сумму числе 3 + 5 (3 сек). 25. (квадрат 31) В слове салют обведите кружком согласные, а в слове дождь зачеркните гласные (4 сек). 26. (квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника (3 сек). 27. (квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под четными цифрами и над нечетными (4 сек). 28. (квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3 сек). 29. (квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, под гласными — направленную влево (5 сек). 30. (квадрат 36) Напишите слово мир так, чтобы первая буква была написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек). 31. (квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а вертикальных вверх (5 сек). 32. (квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с серединой второй (3 сек). 33. (квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек). 34. (квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией — стрелку, направленную влево (2 сек). 35. (квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 сек). 36. (квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а разность этих чисел — в ромбе (4 сек). 37. (квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные (5 сек). 38. (квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 —только в прямоугольник (3 сек). 39. (квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 сек). 40. (квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые (5 сек). Оценка методики. Оценка методики производится по количеству ошибок. Нормы выполнения: 0-4 ошибки - высокая лабильность, хорошая способность к обучению, 5-9 ошибок - средняя лабильность, 10-14 ошибок - низкая лабильность, трудности в переобучении, 15 и более ошибок - мало успешен в любой деятельности.  4. 1. Для развития анализа, синтеза и классификации. "Пусть мама или папа положат перед тобой 3-4 картинки с изображением различных предметов (можно использовать картинки детского лото). Ты должен определить, какая из картинок лишняя. Например, если на картинках изображены девочка, медвежонок и мяч, то лишним является мяч, так как девочка и медвежонок живые, а мяч - нет". 2. Для развития анализа и синтеза. "По очереди с мамой или папой берите картинки из детского лото и описывайте предмет, нарисованный на картинке, не называя его. Партнер по игре должен угадать по описанию, что это за предмет". 3. Для развития анализа и сравнения. "Скажи, что тебе нравится в этом предмете или явлении, а что - нет. Например: почему тебе нравится зима, а почему - нет? Нравится, потому что зимой можно кататься на санках, играть в снежки, встречать Новый год. Не нравится зима, потому что холодно, надо тепло одеваться, дни короткие, а ночи длинные. Дай оценку таким понятиям, как дождь, укол, авторучка, будильник, бант". 4. Для развития анализа и обобщения. "Назови одним обобщающим словом или словосочетанием следующие предметы: - чашка, ложка, тарелка, вилка; - яблоко, груша, лимон, банан; - голубь, павлин, утка, цапля; - собака, корова, свинья, баран; - ромашка, кукуруза, крапива, ландыш; - зима, весна, лето, осень". Методика "Нелепицы". Методика направлена на выявление особенностей познавательной деятельности ребенка. Позволяет определить детей с выраженными нарушениями познавательной деятельности. Предназначена для детей 4 - 6 лет. Для организации обследования заранее готовится картинка:  Инструкция испытуемому. Ребенку предлагается рассмотреть картинку. Через 30 секунд экспериментатор спрашивает: "Рассмотрел?" Если ответ отрицательный или неопределенный, дается еще время. Если утвердительный, испытуемому предлагается рассказать, что нарисовано на картинке. В случае затруднения ребенку оказывается помощь: - Стимулирующая. Исследователь помогает ребенку начать отвечать, преодолеть возможную неуверенность. Он подбадривает ребенка, показывает свое положительное отношение к его высказываниям, задает вопросы, побуждающие к ответу: "Понравилась ли тебе картинка?" "Что понравилось?", "Хорошо, молодец, правильно думаешь'", - Направляющая. Если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, чтобы вызвать активность ребенка, задаются прямые вопросы: "Смешная картинка?", "Что в ней смешного?", - Обучающая. Вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент картинки и выявляется его нелепость: "Посмотри, что здесь нарисовано?", "А такое может быть в жизни?", "Тебе не кажется, что здесь что-то перепутано?", "А еще здесь есть что-нибудь необычное?". Оценка выполнения задания. При оценке учитываются: а) включение ребенка в работу, сосредоточенность, отношение к ней, самостоятельность; б) понимание и оценка ситуации в целом; в) планомерность описания картинки; г) характер словесных высказываний. 1-й уровень - ребенок сразу включается в работу. Правильно и обобщенно оценивает ситуацию в целом: "Тут все перепутано", "Путаница какая-то". Доказывает сделанное обобщение анализом конкретных фрагментов. Фрагменты анализирует в определенном порядке (сверху вниз или слева направо). В работе сосредоточен, самостоятелен. Высказывания емки и содержательны. 2-й уровень - ситуация оценивается правильно, но уровень организованности, самостоятельности в работе недостаточен. В ходе выполнения задания нуждается в стимулирующей помощи. При описании картинки фрагменты выделяются хаотично, случайно. Описывается то, на что упал взгляд. Ребенок часто затрудняется в поиске нужных слов. 3-й уровень - оценить правильно и обобщенно ситуацию ребенок сам не может. Его взгляд долго блуждает по картинке. Чтобы ученик начал отвечать, требуется направляющее участие педагога. Усвоенный с его помощью способ анализа применяется при описании, оценке других фрагментов, но работа идет очень вяло. Активность ребенка приходится все время стимулировать, слова вытягивать. 4-й уровень - дать правильную оценку ситуации ребенок не может. Стимуляцию, направляющую помощь "не берет". Образец анализа, данный педагогом, не усваивает, не может перенести его в новую ситуацию, применить при анализе других фрагментов. Еще примеры заданий подобного типа:    Нахождение недостающих частей рисунка среди предложенных на выбор:   Задания на нахождение предметов, объединенных каким-то общим признаком (обобщение и классификация):       Задания на нахождение закономерностей:   Простейшие умозаключения (определяется также запас знаний ребенка, эрудиция):     Задания на установление логических связей:   Составление рассказа:  Еще одно задание для диагностики развития у ребенка наглядно-образного мышления.  |